Опыт палинологических исследований в нефтяной геологии

Автор: Стукова Т.В., Пономарева Ю.А., Федотов И.С.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Палеонтология и стратиграфия

Статья в выпуске: 4 т.18, 2019 года.

Бесплатный доступ

Авторы представили направления палинологических исследований: детальная (зональная) палиностратиграфия для уточнения возраста и корреляции продуктивных пластов; палинофациальный анализ для реконструкции положения древней береговой линии; определение степени катагенеза органического вещества по цветовому индексу палиноморф для оценки нефтегазогенерационного потенциала терригенных отложений территории Пермского края.

Миоспоры, палинофации, степень катаненеза

Короткий адрес: https://sciup.org/147245059

IDR: 147245059 | УДК: 550.812: | DOI: 10.17072/psu.geol.18.4.296

Текст научной статьи Опыт палинологических исследований в нефтяной геологии

Объектом палинологических исследований являются дисперсные миоспоры и пыльца древних растений. Содержимое пыльцы и спор легко разрушается, а наружные кутини-зированные оболочки, состоящие из своеобразного вещества спорополленина, прекрасно сохраняются в ископаемом состоянии. Микроскопические дисперсные оболочки спор и пыльцы (размеры которых в среднем от 10 до 60 мкм) наряду с другими палиноморфами являются частью органического вещества, входящего в состав горных пород.

Возможности палинологического метода в нефтяной геологии достаточно велики. Для определения возраста пород, расчленения толщ и последующей корреляции продуктивных пластов нефтегазоносных терригенных отложений палинологические объекты традиционно используются в практике во всем мире. В Пермском крае систематические палинологические исследования начались в середине прошлого века в связи с поисково-разведочным бурением и открытием новых месторождений. К сожалению, в «перестроечные» годы и начале 21 в. эти важные исследования из-за экономической ситуации были практически прекращены по всей стране. В Пермском крае, благодаря усилиям группы стратиграфов ОАО «КамНИИКИГС»

и финансовой поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» они проводились до 2007 г. (Данилова, Стукова, 1991; Сташкова, Стукова и др., 2005). С 2008 г. палинологические исследования были продолжены на базе ООО «ПермНИПИнефть» в Центре исследования керна и пластовых флюидов при поддержке руководства института и ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». За время существования палинологической службы в «ПермНИПИнефть» (2008–2019) достигнуты значительные результаты.

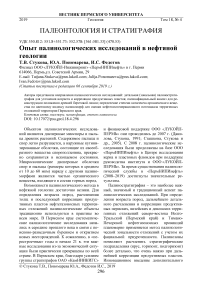

Палиностратиграфия – это наиболее важный, значимый и традиционный аспект палинологических исследований. При определении возраста пород, дальнейшего детального расчленения и корреляции продуктивных пермских, визейских и девонских терригенных отложений северо-востока ВолгоУральской (Пермский край) и Тимано-Печорской нефтегазоносных провинций планомерно применяется метод палинологической зональности отложений с учетом их фациальной приуроченности. Палинозоны позволяют расчленять стратиграфические подразделения (ярус, горизонт, подгоризонт) более детально, что очень важно при дальнейшей корреляции продуктивных пластов. Инновационное введение дополнительного

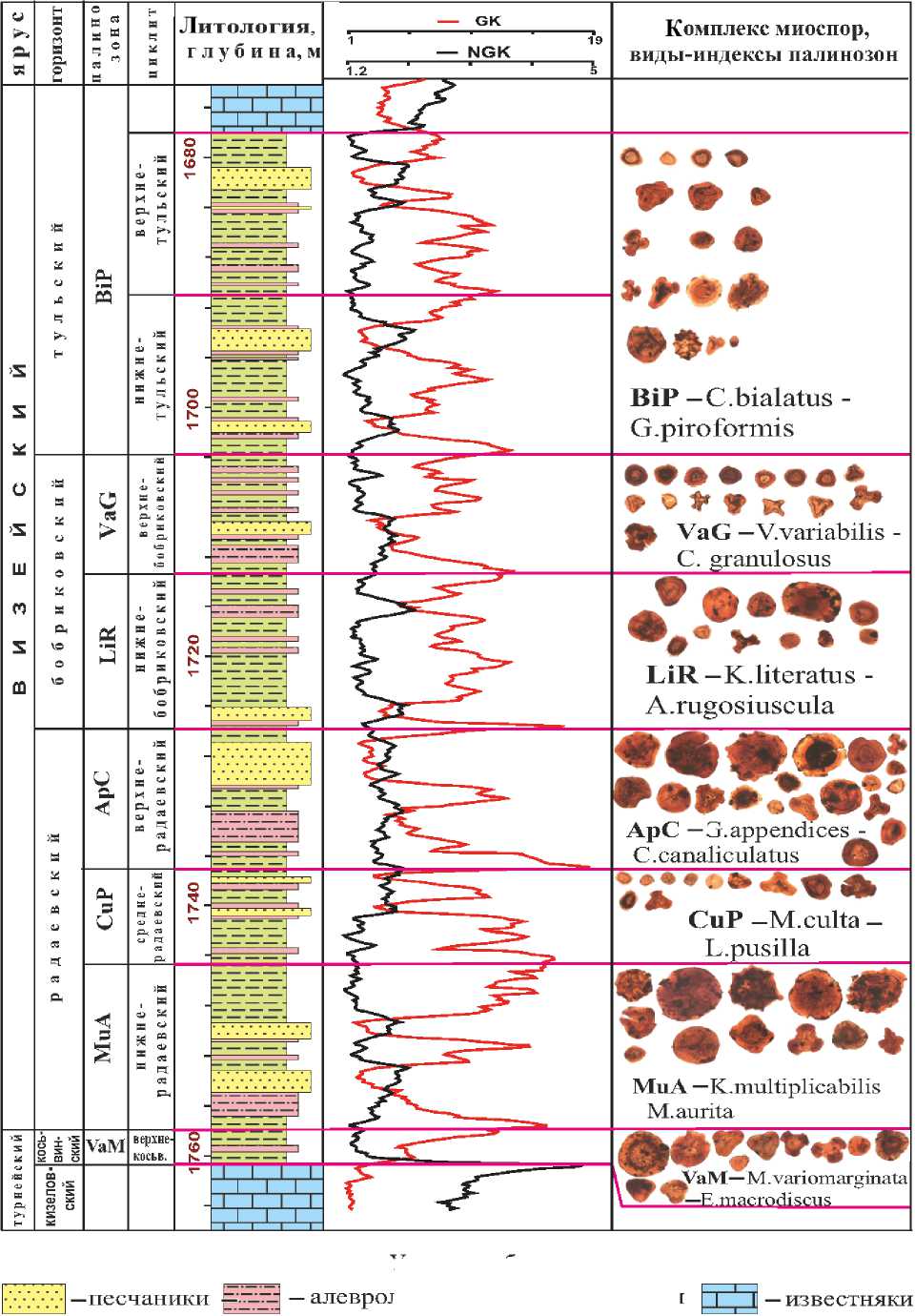

вида-индекса палинозон визейской терригенной толщи повысило достоверность возрастной датировки отложений (рис. 1, 2). Палинозоны являются надежной биострати-графической основой для расчленения и корреляции продуктивных отложений, чему способствует выдержанность видового состава палинозон как в разнофациальных разрезах, так и в разрезах разного типа (Сташкова, Стукова, 2009; Стукова, 2010, 2012б, 2015, 2018).

При микроскопии палиноморф используется современная морфологическая классификация миоспор (Ошуркова, 2003) с четко обозначенными принципами и понятиями идентификации палинологических объектов.

Как показала многолетняя практика работ по уточнению геологического строения продуктивных терригенных толщ, расчленение разрезов и корреляция продуктивных пластов только лишь методами ГИС, без контрольных прямых методов возрастной датировки (палинологический анализ), нередко приводит к неверным результатам (Стукова, 2017).

Большое внимание уделяется зональной биостратиграфии. Полноценное обоснование дробных подразделений региональных шкал по спорам увязывается с зональными шкалами других групп ископаемых. Региональные стратиграфические подразделения коррелируются с зональными стандартами России и стратонами высокого ранга Общей и Международной стратиграфических шкал (Зональная стратиграфия палеозоя.., 2006; Постановления Межведомственного стратиграфического.., 2008; Сташкова, Стукова, 2009; Kulagina et al., 2003; Stukova, 2015; The Geologic Time Scale, 2012).

В 2015 г. в рамках международного проекта получен успешный опыт применения комплексных исследований при изучении верхнемеловых отложений нефтегазоносного бассейна Кот-д’Ивуар в Гвинейском заливе (сиквенс- и биостратиграфия, палинологический анализ и палеогеография) для уточнения и детализации региональной стратиграфии. Зарубежные коллеги при изучении глубоководных отложений одного из месторождений Южной Атлантики использовали стратиграфическую модель, где биозональные схемы (зоны по нанофоссилиям, планктонным фораминиферам, палинозоны) интегрированы со шкалой полного последовательного ряда секвенций, увязаны со стандартной кривой циклов изменения уровня моря и хроностра-тиграфической шкалой (Габдуллин и др., 2008; Haq et al., 1987; Martini E., & Muller C., 1986; Vail et al., 1977). Их опыт, несомненно, полезен для нашей работы над российскими проектами.

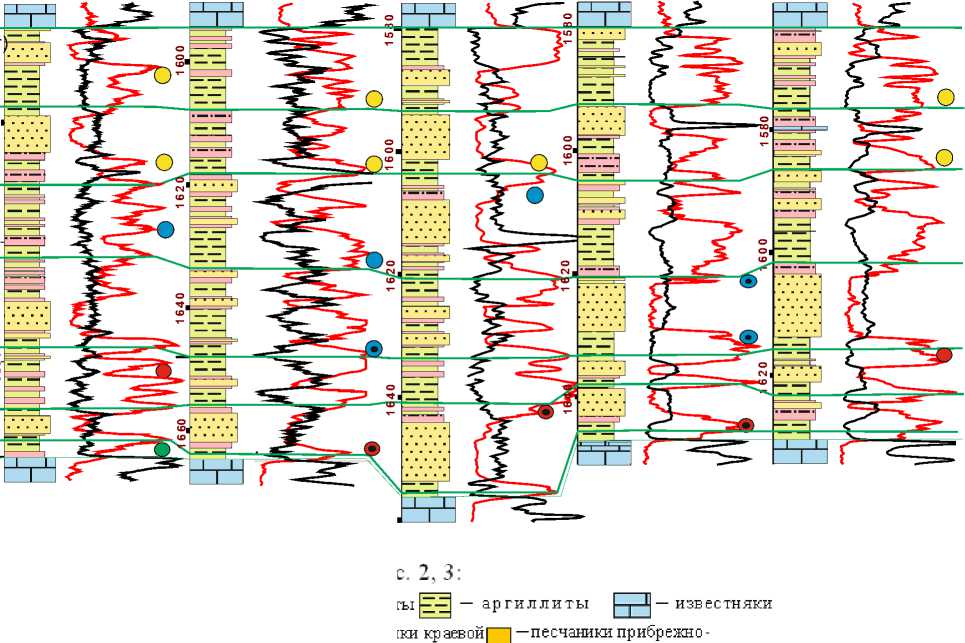

В исследованиях последних лет для уточнения геологического строения и создания литолого-фациальных схем продуктивных терригенных толщ используется комплекси-рование выводов палинологии, литологофациальных и геофизических данных (рис. 3). Эти результаты успешно сопоставляются с результатами сейсмофациального моделирования при детальном изучении геологического строения месторождений и разведочных площадей пространственной сейсморазведкой 3D (Путилов и др. 2012; Стукова, 2017; Стукова, Винокурова, 2013).

Вопрос об условиях формирования и накопления нефтегазоносных толщ всегда актуален. Определение условий образования и геологических закономерностей размещения полезных ископаемых составляет научную основу для их поисков и разведки. Именно это определяет интерес как к изучению биостратиграфии (в том числе палиностратиграфии), так и литологии, палеогеографии и геохимии отложений, вмещающих залежи нефти и газа (Ализаде, 2014; Макарова, 2009; Стукова, 2011, 2014).

Для определения обстановок древнего осадконакопления наряду с литологическими исследованиями используется метод изучения палинофаций (Петросьянц, 1985; Habib, 1979). В его задачи входит определение в палиноспектрах состава и количественных соотношений всего рассеянного органического вещества (РОВ), которое выделяется из породы при палинологических исследованиях, в том числе и палиноморф. Палиноморфы – разнообразные микрофос-силии с органической оболочкой (споры, пыльца, акритархи, остатки растительных тканей и др.). Захороненные в определенных условиях и приуроченные к конкретной литологической разновидности пород, они используются для реконструкции обстановок осадконакопления.

Условные обозначения:

— аргиллиты

Рис. 1. Палинологическая характеристика типичного разреза визейской терригенной толщи нижнего карбона юго-востока Пермского Прикамья tlк tlв(т

tlн °! 1/1

bb в

1/1

bb н

rd в чс

■с

+ rd с rd н ks в

t

скв. 11

скв. 122

скв. 15

скв. 12

скв. 14

аккумулятивных образований части проток

|—кривая GK| ^ [— кривая NGK

Условные обозначения к

— алевр о

— пе часта проток

лагунного побережья

— с трат игра ф ич е с ни е границы

комплексы спор для подтверждения возраста пород: О—тульский

-

• —верные бобриковский • — ннжнебобрнковскин

-

• — верхнерадаевскнй • — ннжнерадаевскнн • —верхнекосьвинскин

tl к - ту ль ск н й гориз онт (к ар б он ат н ая ч а сть); tl т - ту ль скин гориз онт (т ерриге н н ая ч а сть): bb — бобриковский горизонт: rd — радаевскнй горизонт: ks —косьвинский горизонт

-

в —верхняя часть; н — нижняя часть;с—средняя часть, t—турнейский ярус

Рис. 2. Схема расчленения и корреляции разрезов визейской терригенной толщи нижнего карбона юго-востока Пермского Прикамья на основе комплекса ГИС, палино- и циклостратиграфии скв. 1

скв. 8

скв. 10

tlк tlн bb скв. 2 скв. 3 скв. 4 скв. 5 скв. 6 скв. 7

tlн bb tlк tlв(

Рис. 3. Схематичный литолого-фациальный палеопрофильный разрез визейской терригенной толщи по линии скважин юго-восточной территории Пермского Прикамья

Разнообразные ассоциации палиноморф называются палинофациями. Понятие пали-нофация отождествляется с условиями формирования комплекса органических остатков в конкретных отложениях. В «ПермНИ-ПИнефть» этот метод получил теоретическое развитие и апробацию на материалах керна скважин Пермского края последних лет бурения. В частности, при поисках углеводородов в прибрежно-морских зонах очень важное значение имеет определение местоположения береговой линии и разнообразных геоморфологических элементов палеодельт. Исследованиями (Пахомов и др., 1980) было установлено, что на рубеже бобриковского и тульского времени, затем в раннетульское время юговосточная территория Пермского края являлась прибрежной частью морского бассейна со сложным очертанием береговой линии (БЛ) и пестрой фациальной зональностью. В разрезе скважин в этом временном диапазоне выявлены многочисленные песчаные пласты разных толщин (от 0,6 до 13 м). Пласты располагаются несколькими прослоями (от 1–2 до 4–6), выклиниваются, сливаются в один, замещаются плотными породами.

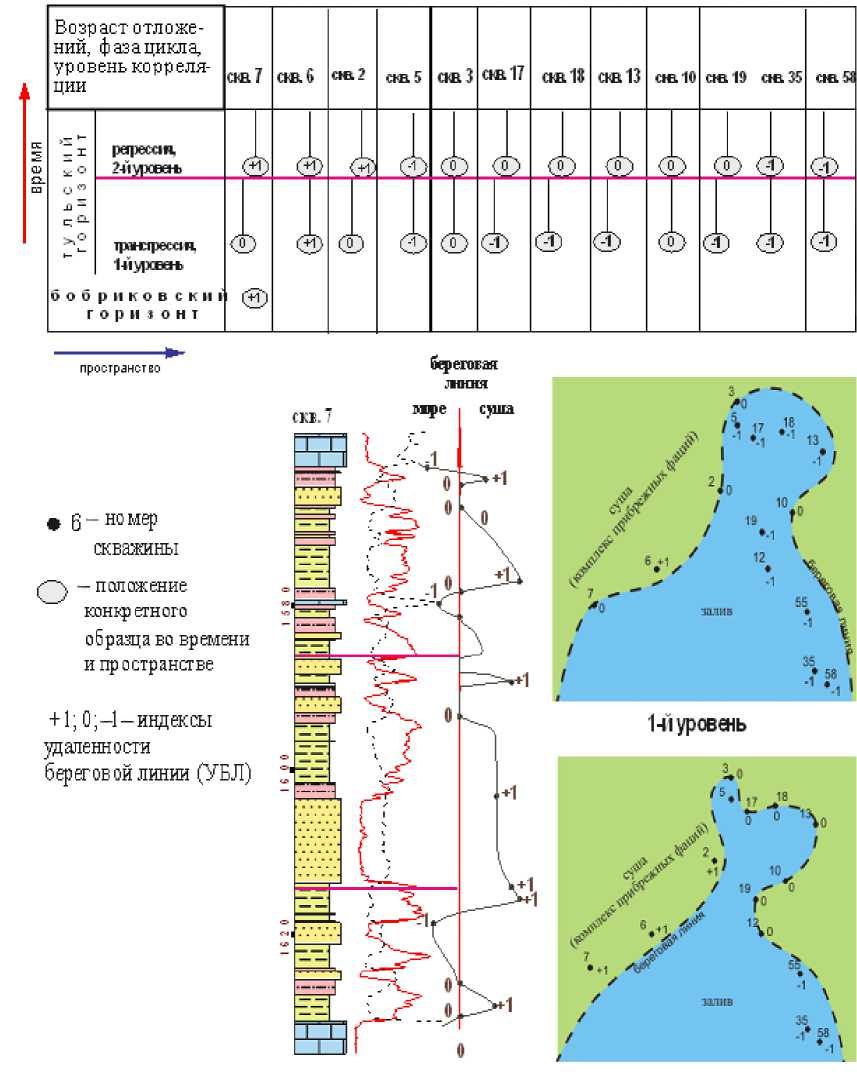

В нижнетульском терригенном циклите одной из территорий юго-востока Пермского края при построении схем площадного распространения фаций имелись определенные трудности в диагностике песчаных прослоев надводной и подводной частей дельты. Для корректировки положения древней береговой линии был применен модифицированный па-линофациальный метод (Макарова, 2009; Стукова, 2012а). Его суть заключалась в разработке приемов реконструкции положения древней береговой линии с помощью формализованных индексов её удаленности от точек изучения отложений.

В образцах керна скважин по литологии и по комплексам палиноморф (палинофациям), выделенных из этих же образцов, определялись условия древнего осадконакопления, удаленность установленных палинофаций от древней береговой линии в латеральном ряду фаций море–суша с помощью индексов удаленности от береговой линии (УБЛ).

Индексы УБЛ в скважинах на разных уровнях корреляции колебались от –1 до +1. Положительное значение индекса (+ 1) присваивалось фации заболоченной межпроточной равнины. Комплекс палиноморф: разно- образные миоспоры наземных растений, дисперсные кутикулы, трахеиды, остатки микрогрибов (споры, гифы, аски), углистые частицы. В керне зафиксированы ходы илоедов, растительные остатки (углефицированные фрагменты растений), ризоиды. Отрицательным значением индекса (– 1) обозначали фации заливов и лагун. Комплекс палиноморф: мелкие миоспоры наземных растений, дисперсные кутикулы, трахеиды, умеренное количество акритарх. В керне – раковины бра-хиопод, пелеципод, водоросли. За нулевую отметку (0) принимались переходные обстановки, смена трансгрессивной фазы осадконакопления регрессивной. Это обстановки, наиболее приближенные к берегу, поэтому нулевая отметка условно принимается за отметку местоположения БЛ. Комплекс палиноморф содержит миоспоры наземных растений, дисперсные кутикулы, трахеиды, единичные акритархи, споры микрогрибов, углистые частицы. В керне отмечены ходы ило-едов, растительные остатки, раковины брахи-опод.

С учетом стратиграфических разбивок, основанных на возрастной датировке споровопыльцевых комплексов и цикличности отложений, по установленным индексам УБЛ для каждой скважины выстраивалась формализованная палинофациальная кривая, демонстрирующая удаленность каждой изученной точки разреза относительно береговой линии, положение которой представлено вертикальной нулевой линией. С помощью метода па-линофациальных кривых, учитывая литологические данные, можно достаточно надежно реконструировать положение и миграцию древней береговой линии по латерали и во времени, а затем картировать ее по площади. Точность, с которой может быть определена береговая линия, прямо пропорциональна числу скважин на исследуемой территории. В частности на участке достаточно хорошо разбуренной территории в образцах одних и тех же скважин с двух временных поверхностей (уровни корреляции) по комплексу палиноморф (палинофациям) с учетом данных по керну определялись условия древнего осадконакопления, устанавливался индекс УБЛ. Таким образом, впервые для Пермского Прикамья получен опыт более точного определения положения древней береговой линии на отдельно взятой площади (рис. 4).

Рис.4. Реконструкция положения береговой линии

Данные палинофациального анализа не только существенно дополняют литологофациальную характеристику терригенных отложений в Пермском Прикамье, но и открывают новые возможности для картирования зон, перспективных для поиска углеводородов (Стукова, 2012а).

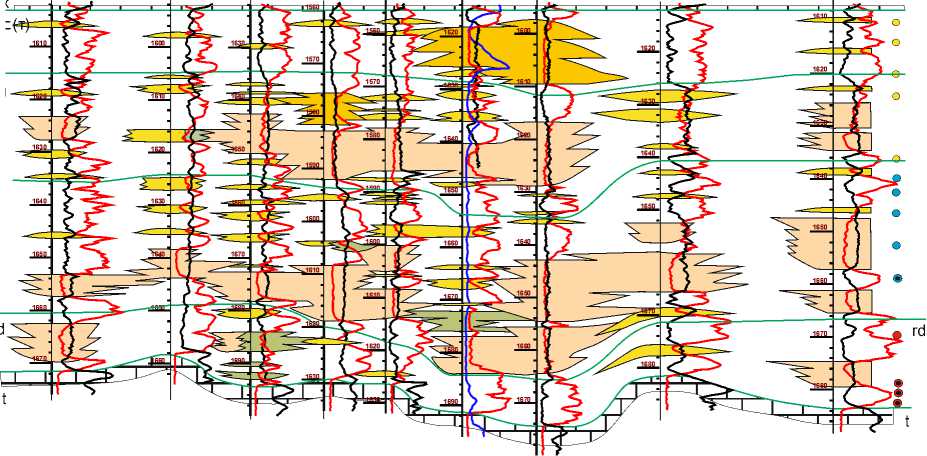

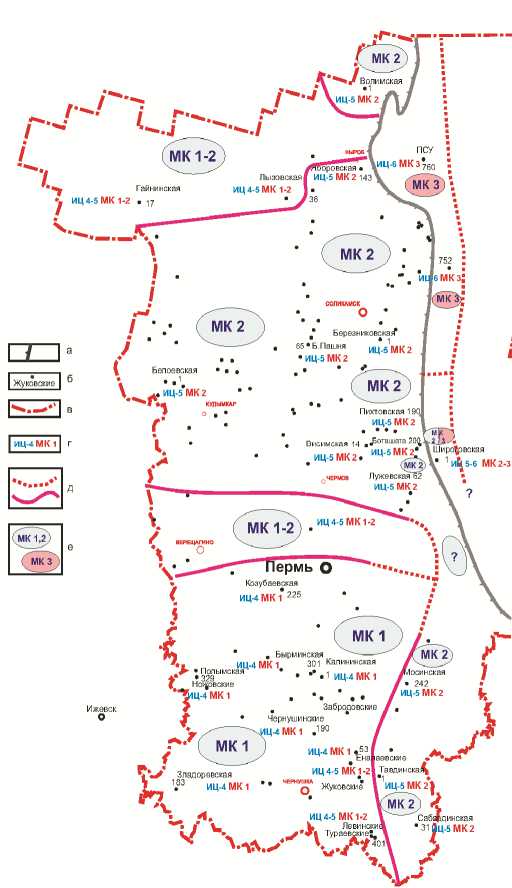

Не менее значимым для нефтяной геологии является метод определения уровня катагенеза органического вещества по цветовому индексу миоспор. Основой метода служит коррелятивная связь между палео- температурами, цветом и сохранностью ископаемых миоспор, которые являются частью органического вещества (ОВ) горных пород. Оболочки миоспор, состоящие из спорополленина, исключительно устойчивы и хорошо сохраняются в геологических условиях. Являясь составной частью рассеянного ОВ, в процессе литогенеза под воздействием палеотемператур они проходят широкий диапазон катагенетической пре-вращенности. Оболочки, прозрачные в момент захоронения и образования осадков, под воздействием температуры и давления изменяют цвет. Они становятся желтыми, затем коричневыми, далее черными и непрозрачными. Цвет микрофитофоссилий определяется по семибалльной шкале (от 1 до 7). Индексы изменения цвета и их сохранности сопоставлены со стадиями литификации осадочных пород, палеотемпературами и нетегазоносностью по И.И. Аммосову, а также со шкалой градаций катагенеза осадочных образований по С.Г. Неруче-ву, Н.Б. Вассоевичу (Ровнина, 1984). В «ПермНИПИнефть» были обобщены многолетние палинологические данные о степени катагенеза визейских нефтегазоносных отложений Пермского Прикамья. Цветовые индексы миоспор 4 и 5 соответствуют стадиям мезокатагенеза РОВ 1 и 2 (МК 1 и 2) – главной фазе нефтеобразования (ГФН). В разрезах Передовых складок Урала установлен индекс цвета 6, свидетельствующий о третьей стадии мезокатагенеза РОВ (МК 3) – главной фазе газообразования (ГФГ) (рис. 5).

ИЦ 4 МК 1 ИЦ 5 МК 2 ИЦ 6 МК 3 Рис.5. Индекс цвета миоспор и стадия катагенеза РОВ в терригенных нижнекаменноугольных отложениях Пермского края (Пермское Прикамье)

Проведена корреляция с результатами геохимии, подтверждающая объективность и надежность палинологического метода. По данным палинологии проведено зонирование территории Пермского края для оценки нефтегазогенерационного потенциала отложений, которое дополнено результатами исследований последних лет (рис. 6) (Стукова, 2014). Подобные работы проводятся палинологами и в других нефтегазодобывающих регионах России (Здобнова, 2017; Макарова, Суханов, 2011; Суханов и др., 2012). Выводы палинологии в плане перспективности территории Пермского края на нефть и газ хорошо сопоставляются с результатами других направлений геологии Пермского Прикамья (Шестов и др., 2015).

Рис. 6 . Зонирование территории Пермского края по степени катагенеза органического вещества визейских терригенных отложений (данные палинологии, по состоянию на 2018г.): а – современная граница складчатого Урала, б – изученные разрезы и площади, в – административная граница Пермского края, г – индексы цвета миоспор и степени катагенеза ОВ в палинологических препаратах, д – границы зон катагенеза ОВ, е – зональный индекс степени катагенеза ОВ

Современные приемы применяются и при извлечениях палинологических объектов из породы для микроскопических исследований. В 2017–2019 гг. были проведены экспериментальные работы, направленные на сокращение сроков и рисков при подготовке проб. В частности, для разделения минеральной и органической фракций пород вместо сепарации по удельному весу с использованием агрессивной тяжелой жидкости применена фильтрация осадков через синтетическую ткань с размером пор 20-30 мкм. Для дезинтеграции составляющих органомацерата использован ультразвук. В эксперименте при растворении минеральной части породы агрессивные реактивы заменены на менее опасные. Инновационные приемы применены на аргиллитах и алевролитах девонских, нижнекаменноугольных и пермских отложений. Результат эксперимента не лишен недостатков, но в целом является положительным. Отметим его экономичность, минимизацию рисков, экологическую безопасность и приемлемую, а в ряде случаев достаточно высокую эффективность (Стуко-ва, Федотов, 2018).

Современные возможности палинологических исследований помогают решать как прикладные, так и прогнозные задачи в нефтегазодобывающих регионах. К сожалению, они становятся всё менее востребованными.

Список литературы Опыт палинологических исследований в нефтяной геологии

- Ализаде Ак.А., Тагиева Е.Н., Байрамова Ш.Ш. Палиностратиграфия и условия формирования майкопской свиты Шамаха-Гобустанской области Азербайджана // Вестник Пермского университета. Геология. 2014. Вып. 4 (25). С. 8-21.

- Габдуллин Р.Р., Копаевич Л.Ф., Иванов А.В. Секвентная стратиграфия. М., 2008. 113 с.

- Данилова Л.А., Стукова Т.В. Характеристика спорово-пыльцевых зональных комплексов визейских терригенных отложений Пермского Прикамья // Геологическое строение и нефтегазоносность северных и западных районов Волго-Уральской провинции: сб. науч. тр. КамНИИКИГС. Пермь, 1991. С. 133-139.

- Здобнова Е.Н. Метод определения катагенетической изменчивости микрофоссилий и его значение для стратиграфии // Материалы XIV Всерос. палинол. конф. М: Изд-во МГУ, 2017. С. 105-107.

- Зональная стратиграфия фанерозоя России. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2006. 256 с.

- Макарова И.Р. Модель сукцессий морской и наземной биот в осадочных секвенциях пермских отложений ТПП и её значение для нефтяной геологии // Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2009. Вып. 4. С. 39-61.

- Макарова И.Р., Суханов А.А. Методические аспекты изучения катагенеза сапропелевого органического вещества в связи с оценкой нефтегазоносности // Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2011. Т.6, № 11. С. 1-18.

- Ошуркова М.В. Морфология, классификация и описания форма-родов миоспор позднего палеозоя. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2003. 377 с.

- Пахомов В.И., Пахомов И.В. Визейская угленосная формация западного склона Среднего Урала и Приуралья. М.: Недра, 1980. 152 с.

- Петросьянц М.А. Методические рекомендации по использованию микрофоссилий растительного и проблематичного происхождения для выявления обстановок древнего осадконакопления ВНИГРИ. М., 1985. 17 с.

- Постановления Межведомственного стратиграфического комитета и его постоянных комиссий. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2008. Вып. 38. 131 с.

- Путилов И.С., Винокурова Е.Е., Стукова Т.В. Комплексирование результатов литолого- и сейсмофациальных исследований при поисках бобриковских палеорусел на территории Ножовского месторождения // Материалы Всерос. литолог. совещания. СПб., 2012. С. 239-241.

- Ровнина Л.В. Классификация органического вещества осадочных пород на основе палинологического метода // Проблемы современной палинологии: сб. статей VI Междунар. палинол. конф. Новосибирск: Наука, 1984. С. 31-34.

- Сташкова Э.К., Стукова Т.В., Пахомов В.И. Методика исследования визейской терригенной толщи для моделирования ее строения // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. 2005. № 3-4. С.60-71.

- Сташкова Э.К., Стукова Т.В. Новое в биостратиграфии турнейско-визейских отложений на северо-востоке Волго-Урала // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений / ВНИИОЭНГ. М., 2009. № 11. С. 80-84.

- Стукова Т.В. Палиностратиграфия верхнетурнейско-визейских (косьвинско-тульских) терригенных отложений Пермского Прикамья: автореф. дис.... канд. геол.-мин. наук. Пермь, 2010. 23 с.

- Стукова Т.В. Роль палинофациального анализа в определении генезиса визейских терригенных отложений Пермского Прикамья// Проблемы современной палинологии: сб. науч. тр. XIII Всерос. палинол. конф. / Институт геологии Коми НЦ УрО РАН. Сыктывкар, 2011. Т. 1. С. 221-224.

- Стукова Т.В. Метод палинофаций для уточнения обстановок древнего осадконакопления нефтегазоносной территории юга-востока Пермского Прикамья и опыт реконструкции береговой линии // Фациальный анализ в нефтегазовой литологии: тр. II Рег. совещ. Томск, 2012а. С. 66-71.

- Стукова Т.В. Палинологическая характеристика верхнетурнейско-визейских терригенных отложений Пермского Прикамья // Lethaea rossica. М.: ГЕОС, 2012б. Т. 6. С. 32-45.

- Стукова Т.В. Возможности палинологического метода при определении типа и спепени катагенеза органического вещества // Нефтяное хозяйство. 2014. № 3. С. 46-49.

- Стукова Т.В. Возраст и корреляция продуктивных песчаных пластов (на примере одного из месторождений юго-востока Пермского края) // Геология. Геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений / ВНИИОЭНГ. М., 2017. № 2. С. 9-13.

- Стукова Т.В. Зональные шкалы по спорам разнофациальных косьвинско-тульских отложений Волго-Уральского (Пермское Прикамье) и Тимано-Печорского субрегионов // Материалы XVII Всерос. микропалеонтол. совещ. Казань, 2018. С. 436-438.

- Стукова Т.В., Винокурова Е.Е. Комплексный подход при создании литолого-фациальных моделей пластов-коллекторов визейских терригенных отложений в Пермском крае // Материалы VII Всерос. литолог. совещ. / Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН. Новосибирск, 2013. С. 174-176.

- Стукова Т.В., Федотов И.С. К методике выделения миоспор из терригенных пород разного возраста // Материалы Всерос. палеоботан. коллок. Томск, 2018; Палеоботанический временник. 2018. №3. С. 82-84.

- Суханов А.А., Отмас А.А. (ст.), Макарова И.Р. Сравнение результатов исследования органического вещества доманикоидных отложений различными методами в связи с диагностикой нефтегазоносности силурийских отложений Калининградской области // Нефтегазовая геология. Теория и практика.2012. № 3.С. 1-11.

- Шестов И.Н., Тюрина И.М., Риянова А.Р. Геотермические условия газонефтеводоносных комплексов Пермско-Башкирского свода в пределах Пермского края // Вестник Пермского университета. Геология. 2015. Вып. 2 (27). С. 75-84.

- DOI: 10.17072/psu.geol.27.75

- Habib D. Sedimentary origin of North Atlantic Cretaceous palynofacies. - Deep Drill Ras. In Atlantic Ocean: Continental margins and palaeoenvironment. 1979. P. 420-437.

- Haq B.U., Hardenbol J. and Vail P.R. Chronology of fl uctuating sea levels since the Triassic // Science. 1987. Vol. 235. P. 1156-1167.

- Kulagina E.I., Gibshman N.B., Pazukhin V.N. Foraminiferal zonal standard for Lower Carboniferous of Russia and its correlation with conodont zonation // Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia. 2003. Vol. 109, N. 2. P. 173-185.

- Martini E. & Muller C. Current Tetriary and Quaternary calcareous nannoplankton stratigraphy and correlation// Newsl. Stratigr. 1986. Vol. 16. P. 99-112.

- Stukova T. Palynostratigraphy of the Upper Tournaisian-Visean terrigenous deposits of Permian Prikamie (Volga-Ural oil-and-gas province) // Abstracts of reports XVIII International Congress on the Carboniferous and Permian. Kazan: Kazan University Press, 2015. P. 188.

- The Geologic Time Scale 2012 / Gradstein F.M., Ogg J.G., Schmitz M.D., Ogg G.M. (eds.). Amsterdam et al.: Elsevier, 2012. Vol. 1, 2. XVIII+1144 p.

- Vail P.R., Mitchum R.M. and Thompson S. Seismic stratigraphy and global changes of sea level. In: Payton C.E.(ed). Seismic stratigraphy - Applications to hydrocarbon exploration // American Association of Petroleum Geologists Memoir No 26. 1977. P. 83-97.