Опыт построения пространственных моделей культурных горизонтов пещеры Бийка-1 (Горный Алтай)

Автор: Нохрина Т.И., Смычагина Д.В., Лбова Л.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XXI, 2015 года.

Бесплатный доступ

Изучение пещерных комплексов требует особой методики планиграфических и планиметрических исследований в силу специфики тафономии пещерных отложений. Археологический объект Бийка-1 расположен на правом склоне долины р. Бийка - правого притока р. Катунь. Исследование памятника проводилось в 1993, 1994 гг. Культурные слои в пещере имеют ряд нарушений, в том числе антропогенного характера. Каменные индустрии позволяют предположить существование здесь представительной и полной культурной последовательности эпохи позднего плейстоцена и раннего голоцена. На основе выводов о постседиментационных процессах в условиях пещеры, степени изменения культурного слоя, сделанных посредством составления пространственных моделей четырех горизонтов залегания артефактов, предлагается определение эпизодов посещения пещеры человеком и организации пространства. Планиграфический анализ дает дополнительные возможности при оценке системы организации жилого пространства и ее сохранности. Одним из эффективных инструментов планиграфического анализа является метод построения пространственных моделей. Такие модели позволяют проследить распределение культурных остатков в трехмерном измерении. Пространственные модели культурных горизонтов памятника Бийка-1 были сформированы на основе данных полевой документации 1993, 1994 гг. с использованием программы Surfer. Построенные модели культурных горизонтов 1-4 комплекса Бийка-1 показали, что культурные остатки не образуют выраженного рисунка распределения находок, приуроченного к четким планиграфическим структурам. Тем не менее общая характеристика распространения материала в отложениях отчетливо демонстрирует различие в стратегии эксплуатации пещеры.

Горный алтай, пещера, культурный горизонт, пространственная модель

Короткий адрес: https://sciup.org/14522194

IDR: 14522194 | УДК: 562/569+902/903

Текст научной статьи Опыт построения пространственных моделей культурных горизонтов пещеры Бийка-1 (Горный Алтай)

Археологический объект Бийка-1 расположен в 8 км выше пос. Еланда (Чемальский р-н Республики Алтай) на правом склоне долины р. Бий-ка – правого притока р. Катунь. Вход пещеры ориентирован на юг. Часть пещеры, пригодная для прохождения, имеет длину 45 м, длина всех ходов – 76 м. Ширина входа по капельной линии – 6,7 м, высота – ок. 4 м. Исследования комплекса проводились в привходовой зоне на площади 68 м2.

В стратиграфическом разрезе, по данным В.Т. Петрина, выделены пять литологических слоев [Бийкинский пещерный комплекс, 1998, с. 150]. По совокупности данных, культурный горизонт 1 (слой 1 и частично переработанный антропогенными интрузиями верх литологического слоя 2) характеризуется комплексом эпохи голоцена. Культурный горизонт 2 с характерной индустрией классической стадии верхнего палеолита включен в литологический слой 3. Каменные артефакты могут быть отнесены к финалу раннего верхнего палеолита или средней стадии верхнего палеолита. Для кровли литологического слоя 3 была получена 14С-дата 23 480 ± 300 л.н. (Bln 4980), а для зоны контакта слоев 3 и 4 – 37 000 ± 1 000 (Bln 4981). Горизонт 3 (литологический слой 4) содержит индустрию, соответствующую кара-бомовскому варианту начальной поры верхнего палеолита Сибири. Культурный горизонт 4 (в литологическом слое 5) представляет малочисленный комплекс с аморфными отщепами, который был отнесен к среднему палеолиту [Петрин и др., 1995; Бийкинский пещерный комплекс, 1998; Васильев, Рыбин, Нохрина, 2015, см. статью в настоящем сборнике].

Методы и материалы

В отечественной литературе известны различные направления использования планигра-фических методов исследования: определение длительности обитания на стоянке, синхронности объектов, изучение микростратиграфии, микрофа-циальный анализ (Н.Б. Леонова), круговое моделирование жилищно-хозяйственного комплекса (И.И. Разгильдеева), комплексное изучение культурного слоя (Е.А. Виноградова, В.И. Беляева), исследование структуры и принципов организации поселения, взаимоотношений объектов в пределах стоянки (Е.В. Булочникова, В.Я. Сергин, Е.А. Виноградова и др.). Планиграфические методы используются в комплексе с ремонтажем, трасологическими исследованиями, а также с комплексом 130

естественно-научных методов для палеоэкологических реконструкций.

В зарубежной историографии наряду с классическими планиграфическими исследованиями А. Леруа-Гурана, М. Брезийона и их последователей широкое развитие получило привлечение для пространственного анализа данных этноархеологии (Л. Бинфорд, Д. Йеллен, Н. Петерсон, Й. Ходдер и др.). Другим активно развивающимся направлением является использование статистических методов пространственного анализа (К.Л. Квамм, Й. Ходдер, К. Ортон, К.Р. Шварц, Я. Джонсон и др.).

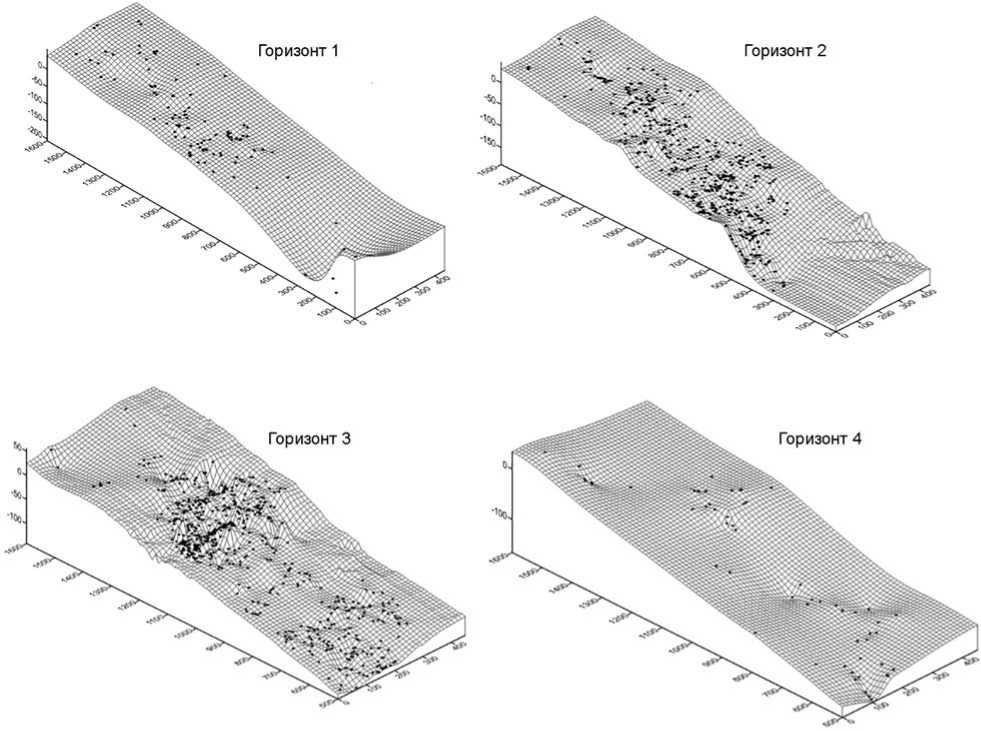

Пространственная модель памятника формировалась на основе данных полевой документации (планы раскопов, описи) с использованием программы Surfer (см. рисунок ). Нами был проанализирован участок площадью 55 м2, построены модели залегания артефактов по четырем горизонтам, которыми исследовался памятник. Стерильная прослойка между горизонтами отсутствует, что в целом характерно для пещерных комплексов. Находки не образуют четко выраженной поверхности залегания. На всей изучаемой поверхности высота находок на одном квадратном метре варьирует минимум на 20 см.

Через центр пещеры была пробита продольная осевая линия, разделяющая пещеру на западную и восточную половины. Поверхность предвходо-вой и освещенной частей пещеры была размечена на участки размером 1 × 1 м. Разметка велась от центральной продольной осевой линии. Участки с запада на восток были обозначены буквами русского алфавита, а с юга на север – арабскими цифрами. Вскрытие отложений было сосредоточено в восточной половине пещеры. Перепад высот поверхности раскопа составляет с севера на юг 267 см (линия Д), с запада на восток – 60 см (линия З). Находки более 10 мм в диаметре получали индивидуальный номер, у них замерялась глубина (относительно условного «ноля»), ориентация относительно сторон света и угол наклона. Полевая документация велась в масштабе 1:10 см.

Перепад высот с севера на юг очень значителен (2,3 м), однако наклон поверхности неравномерен, отчетливо выделяется два участка: промежуток линии 1–9 и линии 9–16. На первом из них перепад высот составляет 1,5 м (угол склона равен 10°), на втором перепад высот составил 0,8 м (угол склона – 6°). С востока на запад уклон менее значителен и практически равномерен на всей площади раскопа (ок. 30 см на 4 м, угол наклона равен 4°).

Горизонты находок 1 и 4 слабо насыщены артефактами (100 экз. в горизонте 1; 94 экз. в гори-

Пространственные модели культурных горизонтов памятника Бийка-1.

зонте 4). В горизонте 1 встречается керамика. В горизонте 2 зафиксировано 590 находок, абсолютное большинство которых составляют каменные артефакты. Скопления артефактов отмечены на участках (далее уч.) Е-6, -7, -8, Д-7, -8, Ж-11, -12, -14, Д-5. Таким образом, скопления артефактов в горизонте 2 совпадают с направлением склона: с севера на юг, с небольшим поворотом к юго-западу. На участке Д-6 распределение находок ограничено с западной стороны несколькими крупными глыбами, вследствие чего скопление образует дугу.

Наиболее насыщен находками горизонт 3, в котором на рассматриваемой площади было зафиксировано 610 находок, преимущественно каменных артефактов с небольшой долей находок кости. Наибольшая концентрация находок в слое 3 наблюдается на уч. Е-12, Ж-12, -13, Е-11. Здесь каменные артефакты образуют две практически ровных параллельных полосы с запада на восток на стыке линий 11/12 и 12/13. По всей видимости, такое распределение продиктовано уклоном с востока на запад (30 см на 4 м), по которому находки могли переместиться от стенок бли- же к центру галереи, где размыв отложений идет наиболее интенсивно. Распределение фаунистических остатков не совпадает с распределением каменных артефактов. Фаунистические остатки в основном концентрируется в южной части раскопа (уч. З-6, Д-8). Скопление находок выявлено также на уч. Е-6, что позволяет провести аналогию с распределением находок в горизонте.

Дискуссия

Отложения привходовой и внутренней частей пещеры в разной степени испытывают влияние внешних факторов и, соответственно, имеют неодинаковую сохранность. Неоднородно и поперечное строение осадочных слоев пещер: срединные участки (особенно в галерейных пещерах) более подвержены водным размывам, пристенные же части сохраняют остатки более древних осадков.

При наложении планов двух горизонтов находок (горизонты 2 и 3) обнаружилось идентичное распределение каменных артефактов в сочетании с обломками костей на уч. Е-6. Нивелировочные отметки этих находок укладываются в промежуток 20 см, т.е. очевидно внедрение материалов горизонта 2 в нижележащий.

В раскопе было зафиксировано кострище и 20 прокалов. В горизонте 1 зафиксировано кострище. Прокалы горизонта 2 (12 объектов) занимали большую площадь раскопа, однако их нет на участке кв. Д/2–6, Е/6. В горизонте 3 отмечено восемь прокалов; уменьшилось количество очагов и изменилось их расположение. В восточной и северо-восточной частях раскопа их практически нет. Таким образом, пространственное распределение кострищ и прокалов на планах не совпадает и явно характеризует разновременные, очевидно кратковременные, эпизоды пребывания людей. Отмечается, что распределение культурных остатков и следов огня не образует пространственных и планиграфических структур. Наличие большого количества очагов/прокалов в предвходовой части пещер и гротов часто встречается при исследовании объектов в карстовых полостях на разных территориях [Деревянко, Молодин, 1994, с. 126–136; Derevianko et al., 2003].

Заключение

Предлагаемые пространственные модели подтверждают наличие четырех разновременных комплексов на местонахождении Бийка-1, выделенных по технико-морфологическим характеристикам. Планиграфические структуры на данном участке практически не выражены. Наиболее интенсивная эксплуатация пещеры отмечается в течение верхнего палеолита (горизонты 2 и 3), эпизодическое присутствие человека отмечено для горизонтов 1 и 4.

Список литературы Опыт построения пространственных моделей культурных горизонтов пещеры Бийка-1 (Горный Алтай)

- Бийкинский пещерный комплекс//Археология, геология и палеогеография плейстоцена и голоцена Горного Алтая/А.П. Деревянко, А.К. Агаджанян, Г.Ф. Ба рышников, М. И. Дергачева, Т. А. Дупал, Е. М. Малаева, С.В. Маркин, В.И. Молодин, С.В. Николаев, Л.А. Орлова, В.Т. Петрин, А.В. Постнов, В.А. Ульянов, И.Н. Феденева, И.Ф. Форонова, М.В. Шуньков. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. -С. 148-156

- Деревянко А.П., Молодин В.И. Денисова пещера. -Новосибирск: Наука. Сиб. изд. фирма, 1994. 4. 1. -262 с

- Петрин В.Т., Николаев С.В., Усачева И.В., Нохрина Т.И., Феденева И.Н. Исследования пещерного комплекса на р. Бийка (правобережье р. Катунь, Горный Алтай)//Обозрение результатов полевых и лабораторных исследований археологов, этнографов и антропологов Сибири и Дальнего Востока в 1993 году. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1995. -С. 80-85

- Derevianko A.P., Gladyshev S.A., Nohrina T.I., Olsen J.W. The Mongolian Early Holocene: Excavations at Chikhen Agui Rockshelter in Gobi Altai//The Review of Archaeology. -2003. -Vol. 24, N. 2 (Spec. Iss.). -P. 50-56