Опыт применения комбинированного метода «Рандеву» при вмешательствах на дистальных отделах желчевыводящих путей

Автор: Мударисов Р. Р., Комиссаров Д. Ю., Нагаев Р. М., Мноян А. Х., Янгиров И. В., Старков Г. А., Гасанбеков З. А.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клинический случай

Статья в выпуске: 4 (58), 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье приводится собственный опыт наблюдения при эндоскопических вмешательствах на дистальных отделах желчевыводящих путей с применением комбинированного метода «Рандеву» у пациентов с патологией органов панкреатобилиарной зоны, осложненной обструкцией желчевыводящих протоков. В одном случае при выраженном спаечном процессе брюшной полости с хирургическим пособием эндоскоп проведен до нисходящей ветви двенадцатиперстной кишки. Навстречу эндоскопу через культю пузырного протока низведена струна-проводник, что позволило визуализировать большой дуоденальный сосочек (БДС), провести ретроградную папиллосфинктеротомию с холедохолитотомией. Во втором, при невозможности проведения проводника ретроградно за область опухолевого сужения, применен альтернативный метод - низведение его чрескожным чреспеченочным доступом навстречу эндоскопу для установки по нему ретроградно системы доставки стента.

Эндоскопическая ретроградная папиллосфинктеротомия, билиарное стентирование, метод «рандеву»

Короткий адрес: https://sciup.org/143179122

IDR: 143179122 | УДК: 616-089.819.843 | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2022.4.CASE.3

Текст научной статьи Опыт применения комбинированного метода «Рандеву» при вмешательствах на дистальных отделах желчевыводящих путей

УДК 616-089.819.843

Cite as: Mudarisov R.R., Komissarov D.Yu., Nagaev R.M., Mnoyan A.Kh., Yangirov I.V., Starkov G.A., Gasanbekov G.A. Experience in using the combined method "Rendezvous" in interventions on the distal biliary tract. Bulletin of the Medical Institute “REAVIZ”. Rehabilitation, Doctor and Health. 2022;12(4):84-92.

Доминирующим синдромом, который приводит к холангиту, холангиогенным кистам, абсцессам, сепсису, печеночной недостаточности и заставляет пациентов с данной патологией обращаться за медицинской помощью, является механическая желтуха. Этим пациентам необходима помощь с гарантированной низкой летальностью, невысокой частотой осложнений и непродолжительной госпитализацией. Хирургическое лечение зачастую не показано на высоте механической желтухи, так как дает высокую смертность и требует длительной госпитализации [1–3].

Известно, что при механической желтухе у пациентов с высокой степенью операционного риска (возраст старше 70–80 лет, наличие тяжелой коморбидной патологии, явлений перитонита, холангита и т.п.) показатели смертности при открытой операции и ревизии общего желчного протока составляет около 4–10 % и могут достигать уровня в 20 % [1–8].

Ретроградное эндоскопическое дренирующее вмешательство является наиболее физиологичным, менее инвазивным и легко переносимым пациентами [9], обеспечивает относительно быстрое восстановление в плане подготовки к этапному оперативному лечению, а также лучшее качество жизни у инкурабельных пациентов при опухолевых заболеваниях органов панкреатобилиарной зоны [10].

В последнее время широкое распространение получили комбинированные методики (метод «Рандеву») при эндоскопических вмешательствах на дистальных отделах желчевыводящих путей, так как они расширяют показания и возможности эндоскопического доступа при данной патологии [11].

Целью исследования является демонстрация двух клинических случаев при эндоскопических вмешательствах на дистальных отделах желчевыводящих путей с применением комбинированного метода «Рандеву» у пациентов с патологией органов панкреатобилиарной зоны, осложненной обструкцией желчевыводящих протоков.

Описание клинических наблюдений

Пациентка В., 75 лет, поступила 17.08.2021 с жалобами на периодическую болезненность в эпигастральной области, слабость.

Госпитализирована в хирургическое отделение. После проведенного дообследования по данным УЗИ (17.08.2021) желчный пузырь: расположение типичное, форма – обычная, размеры – 91 x 30 мм, стенки неровные, неравномерно утолщены – 3–4 мм с множественными включениями кальцинатов. Содержимое анэхогенное, с множественными конкрементами до 6 мм. Холедох расширен до 9 мм. В терминальном отделе определяются конкременты в количестве до 5 шт., размерами 6 x 5 мм. Селезенка не определяется (удалена оперативно). Заключение: УЗ признаки увеличения головки поджелудочной железы. Лимфаденопатия малого сальника. Множественные конкременты желчного пузыря. Холедохолитиаз с явлениями холедохоэктазии. Состояние после спленэктомии.

При поступлении состояние средней степени тяжести, кожные покровы и видимые слизистые обычной окраски.

В анализах крови при поступлении: билирубин общий – 22,5 мкмоль/л (3,0–19,0 мкмоль/л), билирубин прямой – 9,8 мкмоль/л (< 8,6 мкмоль/л), билирубин непрямой – 12,7 мкмоль/л (< 12,4 мкмоль/л), АЛТ – 226,0 Ед/л (10,00–28,00 Ед/л; АСТ – 218,0 Ед/л (9,00–36,00 Ед/л); протромбин по Квику – 68,5 % (70,0– 30,0 %), МНО – 1,17 (0,85–1,15).

Диагноз

Основное заболевание: ЖКБ. Хронический калькулезный холецистит. Холедохолитиаз.

Ишемическая болезнь сердца. Гипертоническая болезнь III ст., 2 ст.

Пациентка госпитализирована для дообследования и лечения в плановом порядке в объеме: лапаротомия, холедохотомия, литоэкстракция под эндотрахеальным наркозом.

Две онкологические операции в анамнезе, полные курсы адьювантной химиотерапии предполагали наличие выраженного спаечного процесса в брюшной полости. На этом фоне мобилизация холедоха сопровождалась бы серьезными техническими сложностями и предполагала бы наружную холангиостомию с дренированием холедоха, которая, с большой долей вероятности, привела бы к развитию рубцовых изменений холедоха.

В этой связи, целесообразным решением представилось проведение эндоскопической ретроградной декомпрессии и санации желчных протоков, которая на сегодняшний день является «золотым стандартом» в лечении холедохолитиа-за. Однако выполнение такого вмешательства было существенно ограничено за счет хирургически измененной анатомии после гастрэктомии c эзо-фагоеюностомией по Roux.

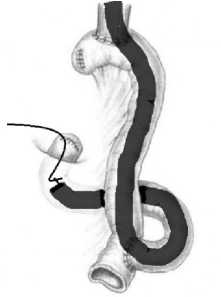

Таким образом, с учетом всех имеющихся данных анамнеза и обследования, для радикального лечения желчнокаменной болезни, осложненной холедохолитиазом, было принято решение провести адгезиолизис и холецистэктомию из ла-паротомного доступа с одномоментной эндоскопической ревизией и санацией желчных протоков. Ограничение эндоскопического доступа предполагалась разрешить ручным пособием при интубации нисходящей части 12-перстной кишки эндоскопом. В случае отсутствия эндоскопической визуализации БДС – через культю пузырного протока антеградно необходимо было низвести проводник транспапиллярно в просвет кишки навстречу эндоскопу (рис. 1) для канюляции желчных протоков с последующей ретроградной папиллос-финктеротомией и холедохолитоэкстракцией по методике «Рандеву».

18.08.2021 выполнена верхнесрединная лапаротомия, холецистэктомия. Эндоскопическая ретроградная холангиография, ретроградная па-пиллосфинктеротомия по методу «Рандеву». Литоэкстракция из холедоха.

После верхнесрединной лапаротомии выявлено, что в брюшной полости выраженный спаечно-рубцовый процесс. Выпота нет. Желчный пузырь выделен из спаечно-рубцового процесса, мобилизован: напряжен, заполнен конкрементами. Холедох расширен до 2,0 см.

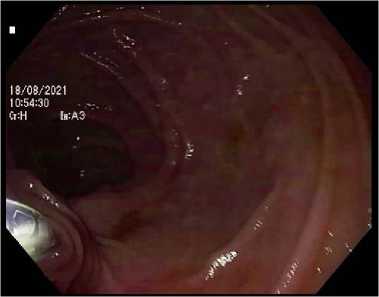

Для проведения ретроградного вмешательства использовался гастроскоп с прямой оптикой. По отводящей петле эзофагоэнтероанастомоза с ручным пособием через энтеро-энтероанастомоз эндоскоп проведен до нисходящей ветви 12-перстной кишки, однако БДС четко не удалось визуализировать из-за локализации последнего за изгибом кишки.

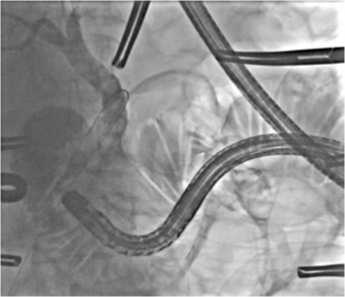

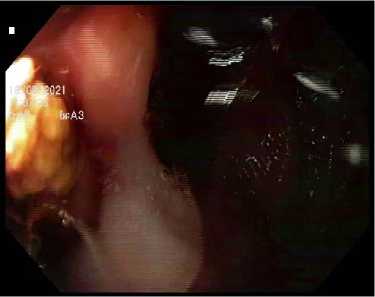

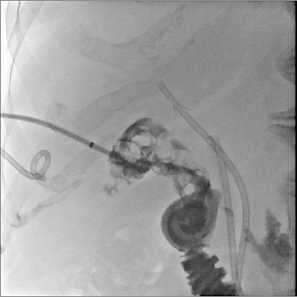

Через хирургическое поле после холецистэктомии через культю пузырного протока в просвет кишки низведена струна-проводник 0,035” (рис. 2), после чего удалось локализовать БДС. Последний несколько увеличен в размерах, продольная складка выражена, утолщена. Устье размером 4 мм в диаметре.

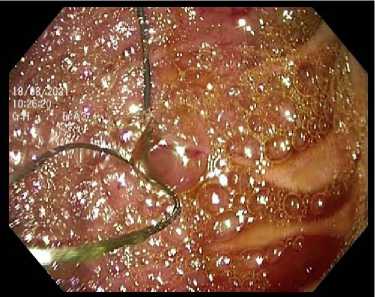

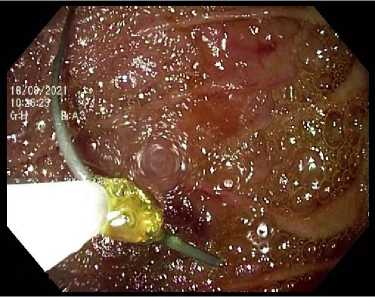

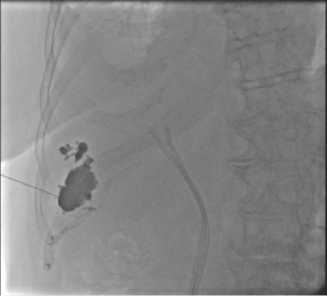

Методом «Рандеву» по струне-проводнику, предварительно захваченной петлей и выведенной через канал эндоскопа, холедох канюлирован па-пиллотомом (рис. 3, A), выполнена холангиография. При введении контрастного препарата (уль-травист) и при тугом контрастировании холедох расширен до 20 мм в диаметре. Контуры его ровные, четкие. Терминальный отдел сужен, деформирован за счет деформации БДС на проводнике. В просвете холедоха определяется несколько подвижных дефектов наполнения до 0,8 см. Выполнена широкая ретроградная эндоскопическая па-пиллосфинктеротомия и ревизия холедоха баллонным экстрактором, при которой описанные конкременты свободно эвакуированы (рис. 3, Б). При контрольной рентгеноскопии эвакуация контраста свободная, полная, одномоментная. Дефектов наполнения не определяется. Аэрохолия. Протоки спадаются. Эндоскоп удален. Операция завершена клипированием пузырного протока, контролем на гемостаз и инородные тела, дренированием правого подпеченочного пространства. Послойное ушивание лапаротомной раны.

А

Б

Рисунок 1. А. Схема проведения эндоскопа в просвет 12-перстной кишки после гастрэктомии. Б. Пациентка В, 75 лет. Интраоперационная холангиография. Проводник 0,035” низведен в просвет кишки через пузырный проток навстречу эндоскопу, после чего удалось визуализировать БДС

Figure 1. А. Scheme of the endoscope in the lumen of the duodenum after gastrectomy. B. Patient V, 75 years old. Intraoperative cholangiography. A 0.035” conductor was brought down into the intestinal lumen through the cystic duct towards the endoscope, after which it was possible to visualize the MDP

А

Б

А

Рисунок 3. А. Пациентка В., 75 лет. Этап операции. По методу «Рандеву» по струне-проводнику папиллотом проведен в просвет холедоха, визуализирован БДС. Б. Та же пациентка. Состояние после ретроградной папиллосфинктеротомии, баллонной литоэкстракции из холедоха. Определяется конкремент холедоха в просвете 12-перстной кишки

Figure 3. A. Patient V., 75 years old. Operation stage. According to the "Rendezvous" method, along the conductor string, a papil-lotome was inserted into the lumen of the choledochus, and the MDP was visualized. B. The same patient. Condition after retrograde papillosphincterotomy, balloon lithoextraction from the choledochus. The calculus of the common bile duct is determined in the lumen of the duodenum

Рисунок 2. А, Б. Пациентка В., 75 лет. Этап операции. Захват струны-проводника 0,035”, низведенного через культю пузырного протока навстречу эндоскопу в 12-перстной кишке

Figure 2. A, B. Patient V., 75 years old. Operation stage. Capturing a 0.035” guidewire passed through the stump of the cystic duct towards the endoscope in the duodenum

Б

Протокол прижизненного патологоанатомического исследования операционного материала 22.08.2021 (желчный пузырь). Микроскопическое описание. В исследуемом материале стенка желчного пузыря со склерозом, отеком мышечного слоя, лимфоцитарной инфильтрацией, складки слизистой значительно истончены и укорочены, покрыты низким однорядным цилиндрическим эпителием, местами эпителий отсутствует, определяется полнокровие сосудов. Заключение: хронический холецистит.

В первые сутки послеоперационного периода проводилась интенсивная терапия, кардиомониторирование в условиях отделения реанимации. 19.08.2021 пациентка переведена в отделение хирургии, где продолжено проведение антибактериальной, антисекреторной терапии, удален уретральный катетер. При перевязке выявлено подтекание крови из краев послеоперационной раны – гемостаз дополнительным узловым швом. Дренаж из брюшной полости удален на вторые сутки после операции. Послеоперационная рана без признаков воспаления, зажила первичным натяжением.

В анализах крови при выписке: билирубин общий – 20,30 мкмоль/л (3,0–19,0 мкмоль/л), АЛТ – 93,00 Ед/л (10,00–28,00 Ед/л; АСТ – 43,00 Ед/л (9,00–36,00 Ед/л); общий белок – 59,97 г/л (62,00–81,00 г/л).

23.08.2021 в удовлетворительном состоянии выписалась под наблюдение хирурга поликлиники.

Пациентка М., 82 года, поступила 28.09.2021 с жалобами на гипертермию до 40 °С выраженный болевой синдром в правом подреберье, ирради-ирущий в правое плечо, с ночи общая слабость, отсутствие аппетита, постоянная тошнота.

С июня отмечает пожелтение кожных покровов. Верифицирована опухоль Клацкина, Bismuth-Corlette IV. 22.07.2021 выполнена чрескожная чреспеченочная холангиостомия, 18.08.2021 в областном онкологическом диспансере в связи с миграцией дренажа выполнено чрескожное чреспеченочное наружное редренирование желчных протоков. 25.08.2021 в связи с появлением болевого синдрома в правом подреберье, подъема температуры госпитализирована в частную клинику, где 27.08.2021 выполнена ретроградная холангиопанкреатография с папиллосфинктеротомией и холедохолитоэкстракцией. 03.09.2021 – билатеральное стентирование желчных протоков пласти- ковыми стентами. 15.09.2021 дренирование абсцесса печени под контролем УЗИ. В связи с миграцией стентов 19.09.2021 произведено билио-дуоденальное рестентирование желчных протоков.

Дополнительно у пациентки выявлен рак правой молочной железы II ст., гистологически верифицирован, проводится гормонотерапия (аримидекс).

Пациентка в тяжелом состоянии с явлениями интоксикации госпитализирована в Юсуповскую больницу.

В анамнезе: сахарный диабет 2 типа, инсулинопотребный. Диабетическая нефропатия. Хроническая болезнь почек С1. Периферическая сенсорная симметричная диабетическая полинейропатия. Бронхиальная астма. Хронический панкреатит. Эрозивно-геморрагический гастрит. Эрозивный бульбит. Желчнокаменная болезнь. Хроническая венозная недостаточность. Киста Бейкера слева. Тотальное недержание мочи, тяжелое течение. Хронический цистит, латентное течение. Тромбоз вен нижних конечностей.

При дообследовании по данным УЗИ вен нижних конечностей (28.09.2021) УЗ признаки двустороннего тромбоза глубоких вен голеней без признаков флотации. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (28.09.2021): в проекции 6-го сегмента определяется гетерогенная структура с неровными и четкими контурами размерами 20 x 15 x 29 мм. Содержимое: неоднородный жидкостной компонент с включениями воздуха. Заключение: ультразвуковые признаки неоднородной жидкостной структуры 6-го сегмента печени (по типу абсцесса). Лимфаденопатии гепа-тодуоденальной области. Диффузные изменения печени, поджелудочной железы. Пневматоз.

На КТ ОБП, МСКТ органов грудной клетки (28.09.2021) выявлены КТ-признаки правостороннего гидроторакса. Образование правой молочной железы с регионарной лимфоаденопатией. Образования правой доли печени (абсцессы?). Аэрохолия. Состояние после стентирования желчных протоков. Гиподенсные образования поджелудочной железы (кисты?). Образования почек (простые кисты?).

При дообследовании по данным УЗИ и КТ выявлен абсцесс шестого сегмента печени. 29.09.2021 после предоперационной подготовки под контролем УЗИ и КТ навигации выполнено его дренирование, микрофлора представлена микроорганизмом Klebsiella pneumoniae (рис. 4).

На КТ ОБП (04.10.2021) определяются КТ-признаки дислокации стента слева. КТ-признаки изменений в желчном пузыре могут указывать на деструктивный процесс. Аэрохолия. Выпот в около-печеночном пространстве. Гиподенсные образования поджелудочной железы (кисты?). Образования почек (простые кисты?). КТ-признаки правостороннего гидроторакса (отрицательная динамика).

По срочным показаниям в связи с гектиче-ским характером температуры тела, лейкоцитозом, явлениями интоксикации, явлениями флегмонозного холецистита 05.10.2021 выполнена чрескожная чреспеченочная холецистостомия (рис. 5).

А Б

Рисунок 4. А. Пациентка М., 82 года. Состояние после билатерального билиодуоденального стентирования желчных протоков обеих долей печени пластиковыми стентами. Холангиогенный абсцесс SVI печени. Тонкоигольная пункция и прямое контрастирование многокамерного жидкостного скопления в проекции VI сегмента печени. Б. Та же пациентка. Состояние после дренирования холангиогенного абсцесса SVI печени наружным дренажем 8.5 Fr по типу Pigtail. Определяются линейные затеки контрастного препарата от абсцесса под капсулу правой доли печени (клинически незначимые)

Figure 4. А. Patient M., 82 years old. Condition after bilateral bilioduodenal stenting of the bile ducts of both lobes of the liver with plastic stents. Cholangiogenic abscess SVI of the liver. Fine-needle puncture and direct contrasting of a multi-chamber fluid accumulation in the projection of the VI segment of the liver. B. The same patient. Condition after drainage of a cholangiogenic abscess of the SVI liver with an external drainage of 8.5 Fr according to the Pigtail type. Linear streaks of the contrast agent from the abscess under the capsule of the right lobe of the liver are determined (clinically insignificant)

А

Б

Рисунок 5. А. Пациентка М., 82 года. 6-е сутки после дренирования холангиогенного абсцесса SVI печени. Частичная дистальная миграция установленного ранее пластикого билиодуоденального стента. Б. Та же пациентка. Состояние после чрескожной чреспеченочной холецистостомии. При антеградной холецистографии через установленный дренаж в просвете желчного пузыря определяются множественные полигональные дефекты контрастирования (конкременты), а также визуализируется патологическое соустье между шейкой желчного пузыря и луковицей двенадцатиперстной кишки – везико-дуоденальный свищ

Figure 5. А. Patient M., 82 years old. 6th day after drainage of cholangiogenic abscess of liver SVI. Partial distal migration of a previously installed plastic bilioduodenal stent. B. The same patient. Condition after percutaneous transhepatic cholecystostomy. With antegrade cholecystography through the installed drainage in the lumen of the gallbladder, multiple polygonal contrast defects (calculi) are determined, and a pathological anastomosis between the neck of the gallbladder and the duodenal bulb is visualized – vesico-duodenal fistula

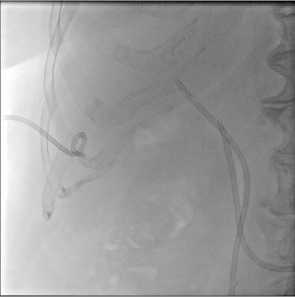

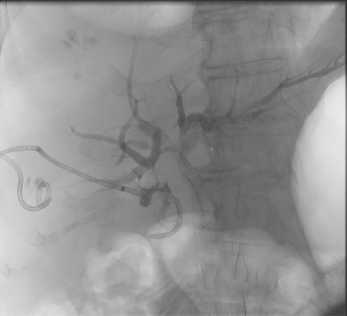

По причине дислокации стента гепатикохоле-доха возникла необходимость в его репозиции или замене. 05.10.2021 выполнено ретроградное стентирование нитиноловым стентом гепатикохоледо-ха и правого долевого протока. Многократная попытка катетеризировать левый долевой проток безуспешна, в связи с чем произведена чрескожная пункция.

SIII желчного протока, проведен проводник антеградно, и по нему произведено стентирование левого долевого протока и гепатикохоледоха по методике «Рандеву» (рис. 6).

При дуоденоскопии выше БДС на 28 мм по медиальной стенке 12-перстной кишки визуализи- рован везико-дуоденальный свищ, диагностированный ранее при холецистостомии, размерами 2 мм в диаметре. При введении контрастного вещества в холецистостому в просвет желчного пузыря определяется его поступление из устья свищевого хода в просвет 12-перстной кишки (рис. 7).

Ранний послеоперационный период протекал без осложнений. Отмечалась незначительная болезненность в области дренажей. 11.10.2021 пациентка в удовлетворительном состоянии выписана под амбулаторное наблюдение хирурга и онколога.

А

Б

А

Рисунок 7. А. Пациентка М., 82 года. Выше БДС на 28 мм по медиальной стенке визуализирован везико-дуоденальный свищ, диагностированный ранее при холецистостомии, размерами 2 мм в диаметре. Б. При введении контрастного вещества в хо-лецистостому, определяется его поступление из устья свищевого хода в просвет кишки

Figure 7. А. Patient M., 82 years old. Vesico-duodenal fistula, diagnosed earlier during cholecystostomy, 2 mm in diameter, was visualized along the medial wall above the MDP by 28 mm. B. When a contrast agent is injected into a cholecystostomy, its flow from the mouth of the fistulous tract into the intestinal lumen is determined

Рисунок 6. А. Пациентка М., 82 года. Ретроградная холангиография. Проводник левого долевого протока низведен антеградно.

Б. Та же пациентка. Установлены непокрытые нитиноловые стенты в правый и левый долевые протоки

Figure 6. А. Patient M., 82 years old. Retrograde cholangiography. The conductor of the left lobar duct is brought down antegrade.

B. The same patient. Bare nitinol stents were placed in the right and left lobar ducts

Б

Таким образом, представленные клинические случаи и проведенный анализ литературы в очередной раз подтвердили положение о том, что развитие механической желтухи и ее осложнений у пациентов значительно отягощает течение основного заболевания и требует неотложных мер, направленных на декомпрессию желчевыводящих протоков. В случае неоперабельности опухоли у пациентов пожилого и старческого возраста с тяжелой сопутствующей соматической патологией, им показаны паллиативные вмешательства – ретроградное стентирование желчевыводящих долевых протоков с установкой одного, двух, при необходимости и трех саморасправляющихся ни-тиноловых стентов. При невозможности проведения проводника ретроградно альтернативным методом является его антеградное низведение навстречу эндоскопу для установки по нему ретроградно папиллосфинктеротома, системы доставки стентов и другого эндоскопического инструментария методом «Рандеву».

Необходимо отметить, что в некоторых клинических случаях применение методики «Рандеву» в различных ее вариациях оказывается не просто единственной альтернативой, но и эффективным инструментом малоинвазивной декомпрессии желчевыводящих протоков, позволяющей достичь клинического эффекта при минимальном травматизме вмешательства, тогда как другие традиционные методы оказываются бессильны. В этой связи, данная методика представляется перспективным направлением развития малоинвазивной гепатопанкреатобилиарной хирургии.

Список литературы Опыт применения комбинированного метода «Рандеву» при вмешательствах на дистальных отделах желчевыводящих путей

- Tarabukin A.V., Mizgirjov D.V., Jepshtejn A.M., Pozdeev V.N., Pozdeev S.S., Duberman B.L. Biliary Decompression in Malignant Obstructive Jaundice. Annaly khirurgicheskoy gepatologii = Annals of HPB Surgery. 2015;20(3):54-58. https://doi.org/10.16931/1995-5464.2015354-58 (In Russ).

- Shapovaljanc S.G. et al. Potentials of endoscopic bilioduodenal stenting in treatment of neoplastic and fibrotic strictures of extrahe-patic bile ducts. Russian Journal of Gastroenterology, Hepatology, Coloproctology. 2008;18(6):57-63.

- Nartajlakov M.A. Surgery of the liver and biliary tract. Feniks. 2007: 400°p. (In Russ).

- Nartajlakov M.A., Sokolov S.V., Sokolov V.P., Gricaenko A.I., Muhamed'janov I.F., Risberg R.Ju.vg. Analysis of complications of antegrade X-ray endobiliary interventions in patients with obstructive jaundice. Bashkortostan Medical Journal. 2017;4(70):9-12. (in Russ).

- Taylor A., Stapley S., Hamilton W. Jaundice in primary care: a cohort study of adults-aged more 45 years using electronic medical records. Family Practice. 2012;29:416-420. https://doi.org/10.1093/fampra/cmr118

- Williams E., Beckingham I., Sayed G. et al. Updated guideline on the management of common bile duct stones (CBDS). Gut. 2017;66(5):765-782. http://dx.doi.org/10.1136/gutjnl-2016-312317

- Maystrenko N.A., Stukalov V.V. Choledocholithiasis. ELBI-SPb. 2000:288 p.

- Nechitaylo M.E., Grubnik V.V., Koval'chuk A.L. et al. Minimally invasive surgery for bile duct pathology. Kiev: Zdorov'e. 2005:424 p.

- Starkov Ju.G., Solodinina E.N., Shishin K.V. Temporary endoscopic bile duct stenting. Khirurgiya. Zhurnal im. N.I. Pirogova = Pi-rogov Russian Journal of Surgery. 2007;6:47-61.

- Hrustaleva M.V., Shatverdjan D.G., Godzhello Je.A. Endoscopic duodenobiliary drainage in the treatment of tumor stenosis of the pancreatobiliary zone. Clinical and experimental surgery. Journal named by Academician B.V. Petrovsky. 2014;3:90-98.

- Zhdanov A.V., Korymasov E.A., Androsov A.N., Lezhnev M., Barilko E.V., Zhdanova, E.S. Stenting of the bile ducts according to the rendezvous method in the treatment of patients with obstructive jaundice of tumor etiology. Endoskopicheskaya Khirurgia. 2021;27(2): 17-26.