Опыт применения метода рентгенофлуоресцентных исследований и евклидовой метрики для кластерного анализа бронзовых зеркал раннегуннского периода

Автор: Боталов Сергей Геннадьевич, Юминов Анатолий Михайлович, Гиззатуллина Мария Николаевна

Рубрика: Исторические науки

Статья в выпуске: 2 т.15, 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу археологического материала, представленного серией зеркал, обнаруженных в памятниках II-III вв. н. э. на территории Южного Урала. Сравнительный анализ произведен металлографическим методом с последующей кластеризацией разных типов ханьских зеркал, их подражаний, а также сравнительного образца из числа современных реплик. В результате исследования получена новая информация по технологическим особенностям в изготовлении разных типов зеркал, степени их сходства и различия.

Кочевники, зеркала, кластеризация, металлография

Короткий адрес: https://sciup.org/147151019

IDR: 147151019 | УДК: 902.3:620.18

Текст научной статьи Опыт применения метода рентгенофлуоресцентных исследований и евклидовой метрики для кластерного анализа бронзовых зеркал раннегуннского периода

Бронзовые зеркала являются одним из самых загадочных и специфических археологических артефактов материальной культуры данной эпохи. В этой связи вопросы технологического порядка, связанные с этой категорией артефактов, представляются нам весьма актуальными.

Представленная работа является апробацией метода рентгенофлуоресцентного анализа состава сплава некоторой выборки раннегуннских зеркал. Сущность анализа основана на измерении интенсивности вторичного рентгеновского излучения — спектра исследуемой пробы. По результатам анализа в работе используется расчет Евклидового расстояния точек соотношения признаков в многомерном пространстве, результаты которого позволяют выявить определенные кластеры и отнести к ним конкретные изделия, для большей наглядности и доказательности сравниваются результаты с разных рентгенофлуоресцентных спектрометров.

Для данного исследования были взяты пять зеркал, являющиеся археологическими артефактами, и одно зеркало приобретено в Китае. Данное зеркало является современной репликой, этот образец явился сравнительным в предложенной серии.

Данная серия представляет большой интерес для реконструкции историко-культурных процессов, происходивших на территории Южного Урала в раннегуннский период II—IV вв. н. э. Главная проблема, которая стоит сегодня перед исследователями — понимание причин попадания восточно-ханьских зеркал и их подражаний на территорию, столь удаленную от очагов изготовления данных предметов и их прототипов в период поздней древности раннего средневековья. Были ли эти подлинные артефакты перенесены с конкретным населением из мастерских северного Китая или их подражания изготавливались кустарным способом в пределах урало-казахстанских степей для каких-либо, прежде всего, ритуальных потребностей? Насколько высока технологическая и типологическая схожесть имеющихся репликаций и пр.

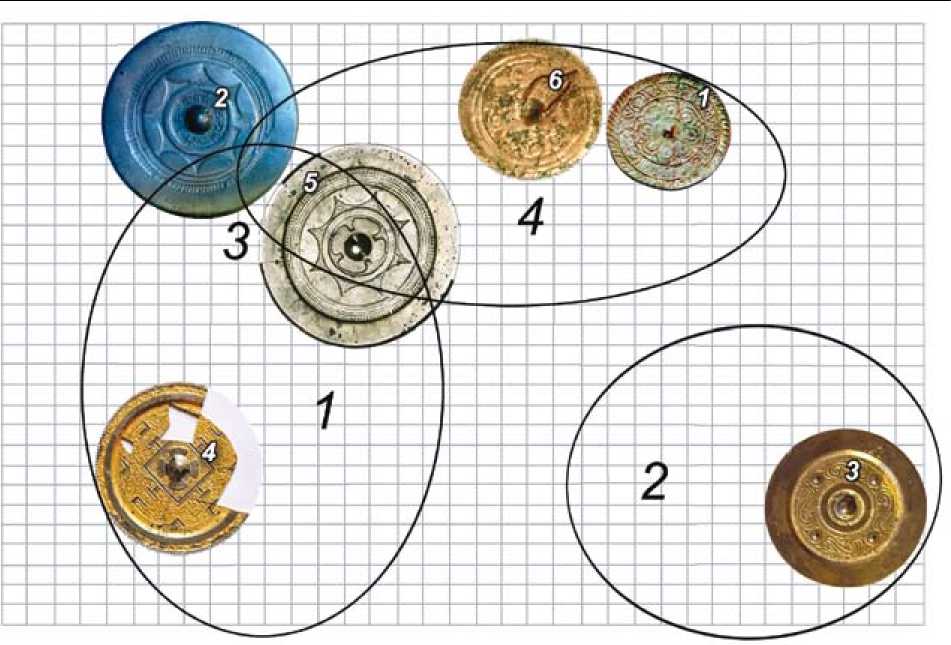

Зеркало № 1 происходит из окрестностей села Наваринка Агаповского района Челябинской об ласти, его также можно отнести к подражаниям восьмиарочных зеркал, вместе с ним был обнаружен котел яйцевидной формы (рис. 1, 1) [1, с. 188].

Зеркало № 2 обнаружено в Башкирии и относится к числу зеркал с восьмиарочным орнаментом, который представляет собой как бы утопленную восьмиконечную звезду (рис. 1, 2).

Зеркало № 3 китайское современное включено в выборку с целью сравнения с данной группой зеркал1 (рис. 1, 3 ).

Зеркало № 4 — находка из Нижнего Приисетья (Шатровский район Курганской области), было изготовлено из белой бронзы, оборотная сторона частично позолочена. Зеркало найдено во фрагментах, в результате некоторые изображения реконструируются не полностью. Оно относится к так называемому типу «TLV» (рис. 1, 4 ) [2, c. 34].

Зеркало № 5 из некрополя Малковский Чебар-кульского района Челябинской области (курган 1, женское погребение). Погребение датировано III— IV вв. н. э. (рис. 1, 5 ) [1, c. 188].

Зеркало № 6 обнаружено в некрополе Магнитный (курган № 21) Агаповского района Челябинской области. Погребение датировано III в. (рис. 1, 6 ).

В общей сложности проведено два рентгеноспектральных анализа, суть которых заключалась в сборе и последующем анализе отражаемого спектра, полученного путем воздействия на исследуемый материал рентгеновского излучения. В первом случае рентгенофлуоресцентного (РФА) анализа производилась на энергодисперсионном рентгеновском спектрометре EDX-900HS. МВИ 223.13.09.123/2007 (SHIMADZU, Япония). Результаты его по 6 диапазонам спектра приведены в процентном соотношении на табл. 1 (анализ № 1).

Для проверки объективности результатов был выполнен следующий этап, где был избран другой рентгенофлуоресцентный спектрометр INNOV-X а-4000. Предварительно поверхность золотых изделия была тщательно очищена от патины и продуктов коррозии в растворах щелочей. Анализы выполнялись в 4—10 точках образца, причем, для уменьшения ошибки измерения, связанной с кривизной

Рис. 1. 1 — Зеркало, обнаруженное в кургане у села Наваринка Агаповского района Челябинской области;

2 — Зеркало, обнаруженное на правом берегу реки Белой в Башкирии; 3 — Зеркало современной отливки; 4 — Зеркало, обнаруженное в Шатровском районе Курганской области; 5 —Зеркало из могильника Малковский Чебаркульского района Челябинской области; 6 — Зеркало, обнаруженное в могильнике Магнитный Агаповского района Челябинской области поверхности, выбирались места с наиболее ровными отображения лигатурного сходства и различия площадками. Площадь анализируемой поверхности зеркал, образующих кластеры, была составлена на-составляла около 1 см. Глубина проникновения — глядная схема, отображающая точки в многомерном пространстве.

десятые доли мм. Анализы выполнялись в режиме analytical (для измерений концентраций до 10 %). Время экспозиции — 30 секунд, коллиматор был задан тот же (3 мм) (табл. 1 (анализ № 2)).

Результаты качественно-количественного анализа, проведенного рентгеноспектральным флуоресцентным методом с изменениями по 6 диапазонам спектра, были обработаны методом Евклидовой метрики.

d=(x^ - x2 )2 +(уг - y2 )2

Результаты расчетов методом Евклидовой метрики. Расстояние точек в многомерном пространстве первого анализа (табл. 2).

Таблица 2

Результаты расчетов методом Евклидовой метрики. Расстояние точек в многомерном пространстве. Анализ № 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

|

1 |

0 |

— |

— |

— |

— |

— |

|

2 |

48,16 |

0 |

— |

— |

— |

— |

|

3 |

22,36 |

26,11 |

0 |

— |

— |

— |

|

4 |

26,19 |

29,55 |

13,87 |

0 |

— |

— |

|

5 |

13,56 |

35,28 |

9,24 |

16,16 |

0 |

— |

|

6 |

8,66 |

53,7 |

27,46 |

30,37 |

18,34 |

0 |

В результате чего был установлен порог схожести ∑ = 10. Расчеты результатов анализа 2 подтвердили правильность выбора этого порога схожести. Все последующие расчеты пользовались этим значением. Именно порог схожести дает отправную точку деления на кластеры.

В общей схожести выделилось четыре относительно автономных кластера. Для более наглядного

Изображения точек кластера в многомерном пространстве отображены на схеме (рис. 2).

Зеркало из Малковского могильника и зеркало из подъемных сборов у реки Белой в Башкирии образуют отдельный кластер, своеобразную подгруппу из шести анализируемых нами зеркал. Также очевидно, что кластер образуют зеркала из могильника Магнитный и из кургана у с. Наваринка. Локальный кластер образует зеркало современной отливки из Китая и зеркало из Нижнего Приисетья, которые не попадают ни в один из выделенных нами кластеров и не образуют своей подгруппы. Это свидетельствует о совершенно отличном составе металла этих зеркал.

Выделенные кластеры достаточно иллюстративно показали, что локализованные позиции двух зеркал: № 4 из Шатровского района Курганской области и № 3, Китай современной отливки устанавливают их особый оригинальный статус. Кластер 1 (зеркало № 4), как нам представляется, по чертам типологического порядка относится к оригинальным образцам ханьских отливок. Локальный кластер 2 — подтверждается его сравнительный статус. Кластеры, которые образовали зеркала — подражание, (№ 2 и № 5) — кластер 3, а также (№ 1 и № 6) — кластер 4, с одной стороны, проиллюстрировали степень их технологического и типологического сходства. Типологически зеркала из Малковского могильника и из Башкирии, относящиеся к восьмиарочному типу ханьских зеркал, даже если и являются подражаниями, то, безусловно, были изготовлены со знанием технологических особенностей ханьской отливки. Во втором случае, зеркала-медальоны из могильника Магнитного и Наваринки являются образцами кустарно-варварского производства. Лишь некоторые стилистические параллели изобразительных деталей позволяют судить о том, что мастер, изготовивший их, пытался по памяти воссоздать прообраз ханьской изобразительной традиции.

Таблица 1 Результаты качественно-количественного анализа рентгеноспектральным флуоресцентным методом (изменения по 6 диапазонам спектра)

Анализ № 1

|

Сu |

Zn |

Ni |

Pb |

Sb |

Sn |

Fe |

As |

Au |

S |

Ca |

Cr |

Ag |

Si |

|

|

1 |

61,28 |

1,25 |

0,73 |

10,18 |

0,12 |

27,55 |

0,53 |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

|

2 |

47,38 |

— |

0,3 |

7,16 |

44,76 |

0,32 |

0,05 |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

|

|

3 |

27,93 |

— |

— |

6,8 |

— |

62,03 |

2,84 |

0,36 |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

|

4 |

44,13 |

— |

0,01 |

2,23 |

0,28 |

41,07 |

0,2 |

0,11 |

11,99 |

— |

— |

— |

— |

— |

|

5 |

53,6 |

— |

0,05 |

6,5 |

0,24 |

38 |

— |

— |

— |

0,2 |

0,6 |

0,2 |

0,1 |

0,1 |

|

6 |

67,88 |

0,36 |

0,2 |

4,75 |

— |

26,64 |

0,14 |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

Анализ № 2

|

Cu |

Sn |

Pb |

Ca |

Sb |

S |

Cr |

Ag |

Si |

Ni |

Cl |

P |

As |

Fe |

Al |

Au |

Hg |

Br |

|

|

1 |

53,6 |

38 |

6,5 |

0,6 |

0,24 |

0,24 |

0,12 |

0,1 |

0,1 |

0,05 |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

|

2 |

46,86 |

40,51 |

5,42 |

1,003 |

— |

— |

0,09 |

0,18 |

— |

0,29 |

1,25 |

0,79 |

0,19 |

0,18 |

0,13 |

— |

— |

— |

|

3 |

38,3 |

48 |

1 |

1,2 |

0,7 |

— |

0,12 |

0,34 |

0,05 |

0,27 |

— |

— |

— |

0,4 |

— |

7,2 |

1,2 |

0,7 |

Рис. 2. Соотношение зеркал по качественным показателям в многомерном пространстве

Возможность в локализации первого кластера и кластера 3 не обязательно могут быть интерпретированы как ханьская оригинальность первого и иное неханьское подражание зеркал (№ 2 и № 5) третьего кластера. Необходимо учитывать их типологические особенности. Если в первом случае это парадные зеркала с золотым амальгированием типа «TLV», то во втором случае — зеркала восьмиарочного типа стандартного изготовления. Показателен тот факт, что в соотношении кластеров 1,3,4 наиболее близкую позицию к первому занимает именно кластер 3, а наибольшая удаленность четвертого кластера ярко иллюстрирует и его типологическо-технологическую удаленность. При изменении ступени схожести до ∑=20 кластер 3 позиционирует некое промежуточное (переходное) положение между первым и четвертым кластерами. Если априори принять ханьское происхождение из Курганской области, разноудаленность двух последующих кла-

стеров указывает либо на степень их подражания, либо степень близости к оригинальной технологии их изготовления.

Таким образом, в результате предложенного метода получены весьма интересные материалы, иллюстрирующие сравнительный анализ технологических особенностей изготовления раннегуннских зеркал II-III вв., обнаруженных на территории Южного Урала.

Список литературы Опыт применения метода рентгенофлуоресцентных исследований и евклидовой метрики для кластерного анализа бронзовых зеркал раннегуннского периода

- Боталов, С. Г. Гунны и тюрки (историко-археологическая реконструкция)/C. Г. Боталов. -Челябинск: Рифей, 2009. -672 с.

- Маслюженко, Д. Н. Китайское зеркало эпохи Хань из Нижнего Приисетья/Д. Н. Маслюженко, С. Н. Шилов, Е. А. Рябинина//Этнические взаимодействия на Южном Урале: сб. науч. тр.; отв. ред. А. Д. Таиров, Н. О. Иванова. -Челябинск, 2009.