Опыт применения методов геометрической морфометрии при анализе форм каменных мотыжек сочи-адлерского типа (по материалам Имеретинской низменности)

Автор: Полянская Е.Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Каменный век

Статья в выпуске: 249-1, 2017 года.

Бесплатный доступ

Охранно-спасательные работы на территории Имеретинской низменности в рамках подготовки к Олимпиаде дали обширную коллекцию археологического материала, в т. ч. каменных земледельческих орудий, в контексте культурного слоя. Статья посвящена количественному анализу разнообразия форм мотыжек сочи-адлерского типа методами геометрической морфометрии. Прослежена хронологическая изменчивость данного вида орудий.

Имеретинская низменность, мотыжки сочи-адлерского типа, каменные орудия, геометрическая морфометрия, метод главных компонент, эпохабронзы, ранний железный век

Короткий адрес: https://sciup.org/143163990

IDR: 143163990

Текст научной статьи Опыт применения методов геометрической морфометрии при анализе форм каменных мотыжек сочи-адлерского типа (по материалам Имеретинской низменности)

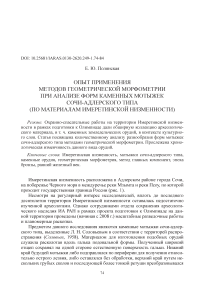

Имеретинская низменность расположена в Адлерском районе города Сочи, на побережье Черного моря в междуречье реки Мзымта и реки Псоу, по которой проходит государственная граница России (рис. 1).

Несмотря на регулярный интерес исследователей, вплоть до последнего десятилетия территория Имеретинской низменности оставалась недостаточно изученной археологами. Однако сотрудниками отдела сохранения археологического наследия ИА РАН в рамках проекта подготовки к Олимпиаде на данной территории проведены (начиная с 2008 г.) масштабные разведочные работы и планомерные раскопки.

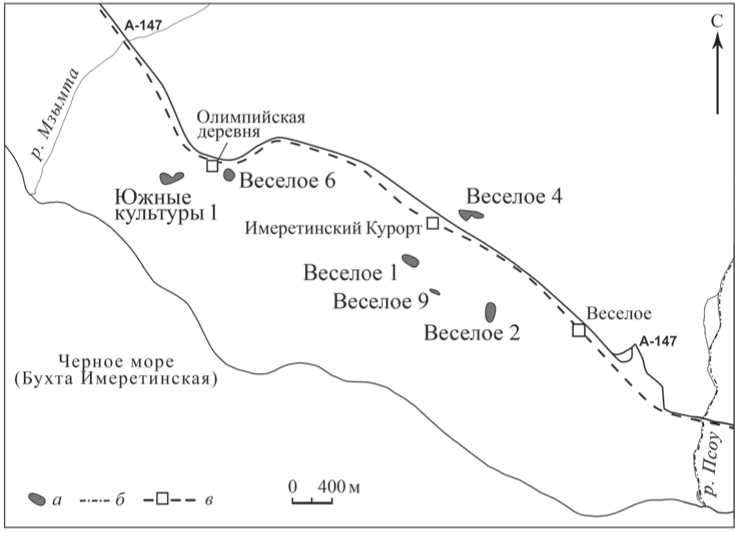

Предметом данного исследования являются каменные мотыжки сочи-адлер-ского типа, выделенные Л. Н. Соловьевым в соответствии с территорей распространения ( Соловьев , 1958). Материалом для изготовления подобных орудий служила расколотая вдоль галька подовальной формы. Полученный широкий отщеп сохранял на одной стороне естественную поверхность гальки. Нижний край будущей мотыжки либо подправлялся по периферии для получения относительно острого лезвия, либо оставлялся без обработки, верхний край путем нескольких грубых сколов и последующей более тонкой ретуши преобразовывался

Рис. 1. Карта района исследований (Имеретинская низменность) с границами памятников, обнаруженных и исследованных в 2008–2011 гг.

Условные обозначения: а – границы объектов археологического наследия; б – граница Российской Федерации; в – железная дорога в черешок мотыжки. Следует отметить, что мотыжки, датируемые эпохой бронзы, отличаются более тонкой ретушью и тщательной проработкой деталей. Высота орудий составляет от 5,5 до 13 см, ширина рабочей поверхности – от 4 до 10,5 см (рис. 2). Разнообразие форм и размеров мотыжек может свидетельствовать об их различной специализации, в том числе неземледельческого характера. Так, Л. Н. Соловьевым была предпринята попытка типологизации мотыжек сочи-адлерского типа и высказано предположение, что часть этих орудий может являться кожевенными ножами (Соловьев, 1972. С. 82–85).

В 50–80-х гг. ХХ в. исследователями отмечалось большое сходство моты-жек сочи-адлерского типа с земледельческими орудиями Передней Азии, датируемыми концом VI – рубежом IV–III тыс. Это может свидетельствовать как о связях Северо-Восточного Причерноморья с более южными районами, так и об изобретении мотыжек без внешнего влияния, в условиях, близких по уровню и характеру производительных сил к Передней Азии более раннего времени ( Воронов , 1979. С. 37; Соловьев , 1958. С. 138; Формозов , 1964. С.13).

В литературе по археологии Кавказского Причерноморья мотыжки сочи-адлерского типа широко датировались неолитом – энеолитом – ранней бронзой ( Воронов , 1979. С. 35; Скаков и др. , 2005. С. 261; Соловьев , 1972. С. 87). Этот

Рис. 2. Мотыжки сочи-адлерского типа

1 – селище Весёлое 4; 2, 3 – селище Весёлое 9; 4 – селище Весёлое 6; 5–7 – селище Весёлое 1; 8 – селище Южные культуры 1

вид каменных орудий характерен для территории от г. Гагры до Сочи, но до недавнего времени большинство из них было известно лишь по месту находки, без привязки к культурному слою памятника.

В 2003–2004 гг. в результате раскопок поселения эпохи бронзы в селе Аб-гархук Гудаутского района Республики Абхазия была получена серия мотыжек сочи-адлерского типа в непотревоженном слое, что позволило датировать их последней четвертью II тыс. до н. э. ( Скаков и др. , 2005).

В 2008–2011 гг. в ходе научно-исследовательских работ Сочинского отряда ИА РАН под руководством Р. А. Мимохода на территории Имеретинской низменности впервые были обнаружены мотыжки сочи-адлерского типа в контексте культурного слоя памятников. Результаты охранно-спасательных изысканий позволяют с уверенностью говорить о бытовании данного типа орудий вплоть до раннего железного века включительно ( Джопуа и др. , 2009; Мимоход , 2009; 2012а; 2012б; Клещенко , 2012).

В основу исследования была положена обширная серия мотыжек сочи-адлерского типа, полученная Сочинским отрядом ИА РАН в ходе исследования памятников археологии, расположенных на территории Имеретинской низменности. Кроме того, был привлечен материал селища Весёлое 4 ( Прохорова , 2012), а также и материалы Причерноморской экспедиции ИА АН СССР по результатам разведок на территории Имеретинской долины в 1972 г. ( Бжания , 1973).

Целью данной работы было выявить основные закономерности вариации формы мотыжек типа «Сочи – Адлер» с помощью методов геометрической морфометрии.

Основы геометрической морфометрии были разработаны в 80-х гг. ХХ в. для решения прикладных задач биологии ( Kendall , 1984; Bookstein , 1991). Методы геометрической морфометрии направлены на выявление различий между морфологическими объектами по форме как таковой, исключая «размерный фактор» ( Павлинов, Микешина , 2002). Исследования последних лет показывают, что указанные методы могут с успехом применяться и в археологии ( Громов, Ка-зарницкий , 2014; Тарасова , 2015; Cardillo , 2010; Okumura, Araujo , 2016; Chacón et al. , 2016).

Для анализа материала методами геометрической морфометрии были использованы целые мотыжки, а также орудия с минимальными утратами, не препятствующими восстановлению формы. Всего было отобрано 72 экз. наилучшей степени сохранности:

селище Весёлое 1 (V в. до н. э. – I в. н. э.) – 35;

селище Весёлое 2 (V в. до н. э. – I в. н. э.) – 1;

селище Весёлое 6 (V–IV вв. до н. э.) – 7;

селище Весёлое 9 (середина – втор. пол. II тыс. до н. э.) – 5;

селище Южные культуры 1 (V–IV вв. до н. э.) – 3;

селище Весёлое 4 (втор. пол. II тыс. – начало I тыс. до н. э.) – 18;

материалы Причерноморской экспедиции ИА АН СССР – 3 экз.

Из-за несимметричности объектов исследования расставить фиксированные точки оказалось невозможно, поэтому были расставлены через равные промежутки 39 полуточек (semilandmarks) – с помощью программы tpsDig ( Rolf , 2005). Количество полуточек, наиболее точно описывающее форму объекта при преобразовании в контуры (wireframe), было определено опытным путем. В рамках данной работы использовался прокрустов анализ и метод главных компонент, вычисления выполнялись в программном пакете MorphoJ ( Klingenberg , 2011).

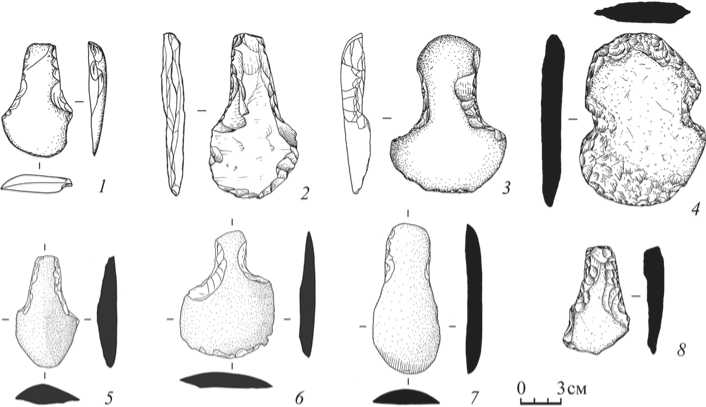

При применении метода главных компонент (ГК, Principal components) доли изменчивости распределились следующим образом (рис. 3, В ): ГК 1 – 63,6 %; ГК 2 – 11,9%; ГК 3 – 7,9%.

При визуализации крайних значений по первой компоненте становится очевидным, что данная компонента демонстрирует ширину рабочей поверхности мотыжек.

При визуализации изменчивости формы по второй главной компоненте видно, что она отображает высоту черешка и профилировку плечиков мотыжки.

Третья же главная компонента показывает степень асимметричности изделия.

Проверка распределений критерием Шапиро – Уилкса показала, что распределение по первой главной компоненте соответствует нормальному. Распределение по второй главной компоненте достоверно отличается от кривой нормального распределения, что обусловило более подробное рассмотрение координат меток по ГК2 (рис. 3, А, Б ).

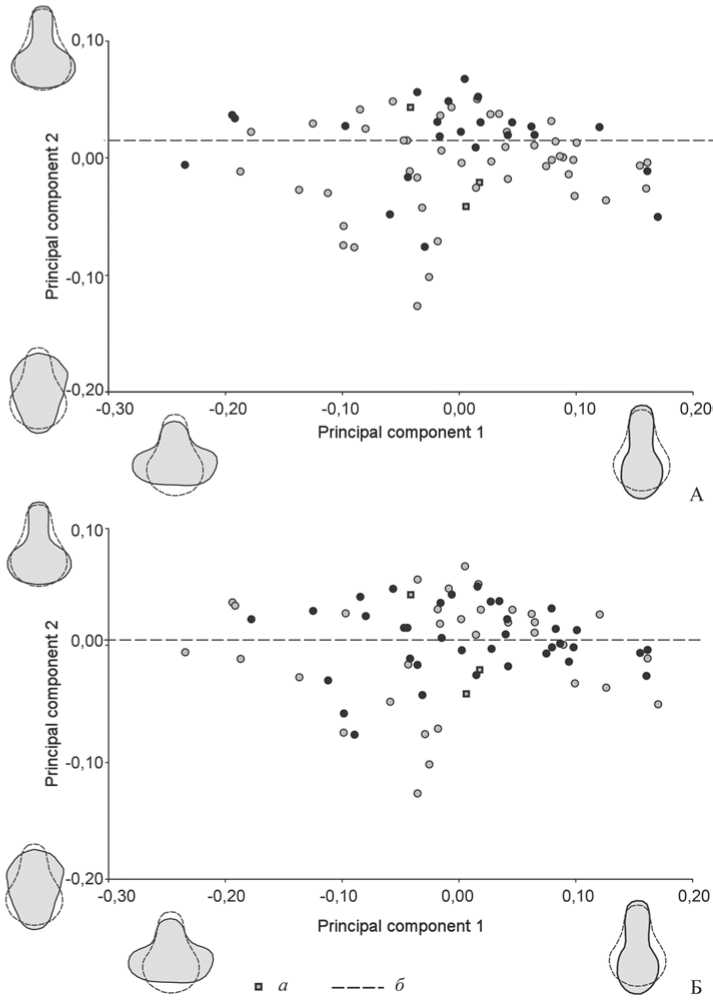

Несмотря на отсутствие четкого деления на группы, анализ по второй компоненте позволяет выделить находки селищ Весёлое 9 и Весёлое 4, относящиеся к эпохе бронзы. Подавляющее большинство мотыжек располагается в верхней части графика, что свидетельствует о высокой степени выраженности черешка по отношению к рабочей поверхности мотыжек (рис. 4, А ).

% Variance

Рис. 3. Мотыжки сочи-адлерского типа.

Проверка нормальности распределения 1 ГК ( А ) и 2 ГК ( Б ). График доли изменчивости главных компонент ( В )

Рис. 4. Мотыжки сочи-адлерского типа.

Распределение объектов в пространстве главных компонент

Условные обозначения : а – материалы Причерноморской экспедиции ИА АН СССР; б – среднее арифметическое всех координат части выборки в ГК2

А – селища Весёлое 4 и 9; Б – селища Весёлое 1 и 2

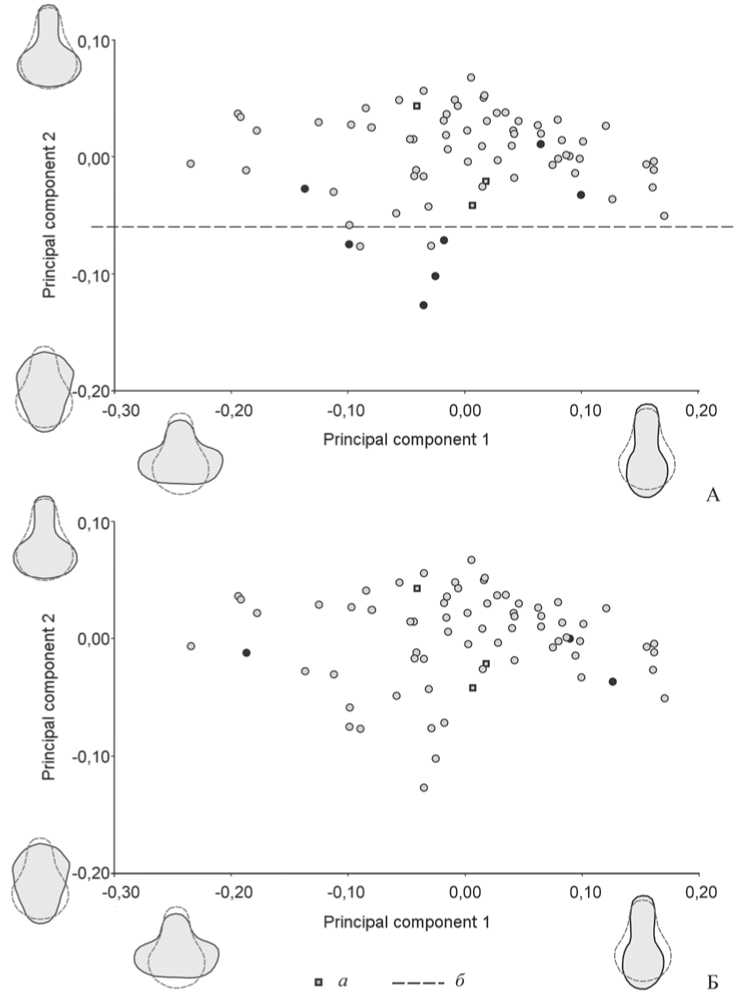

Рис. 5. Мотыжки сочи-адлерского типа. Распределение объектов в пространстве главных компонент

Условные обозначения – см. на рис. 4

А – селище Весёлое 6; Б – селище Южные культуры 1

Вторая группа представлена коллекцией мотыжек селища Весёлое 1 и единственным экземпляром с селища Весёлое 2 (синхронные памятники, датируемые ранним железным веком). Данная выборка больше, нежели выборка предыдущего времени, и расположена на графике несколько ниже, в связи с распространением форм с более коротким черенком и широкой рабочей поверхностью (рис. 4, Б ). Среднее значение координат ГК2 этой выборки практически равно нулю, и это означает, что их усредненная форма совпадает с усредненной формой выборки в целом.

В отдельную группу следует выделить мотыжки селища Весёлое 6, датируемого V–IV вв. до н. э. Несмотря на то что часть мотыжек морфологически близка к усредненной форме суммарной выборки в целом, данная выборка выделяется наличием орудий с очень широким черешком, практически равным по ширине рабочему краю мотыги (рис. 5, А ).

Выборка орудий селища Южные культуры, к сожалению, слишком невелика и не позволяет сделать какие-либо выводы (рис. 5, Б ).

Находки, полученные в ходе разведок Причерноморской экспедиции ИА АН СССР, полностью укладываются в масштаб изменчивости группы селищ Весёлое 1 и 2 (рис. 4, Б ), что позволяет сделать предположение об их синхронности и вероятности происхождения с территории одного из этих памятников (с большей вероятностью – с территории селища Весёлое 1, так как значительная часть общей выборки происходит именно оттуда, в то время как находка мотыжки на Весёлом 2 – единична и, возможно, носила случайный характер).

Применение методов геометрической морфометрии позволило произвести количественный анализ разнообразия форм мотыжек сочи-адлерского типа. В ходе работы была выявлена хронологическая изменчивость, различимая только статистически: для мотыжек, датируемых эпохой бронзы (селища Весёлое 9 и 4), характерен более четко выраженный и длинный черенок, нежели для мо-тыжек более позднего времени (селища Весёлое 1 и 2). Материал селища Весёлое 6 выделяется в отдельную группу, так как для этого памятника характерны мотыжки с чрезвычайно широким черенком, не встречающиеся нигде более.

Таким образом, по результатам применения методов геометрической морфометрии с определенной долей осторожности возможно делать предположения как о культурной, так и о хронологической принадлежности аналогичных находок, обнаруженных вне контекста памятников.

Список литературы Опыт применения методов геометрической морфометрии при анализе форм каменных мотыжек сочи-адлерского типа (по материалам Имеретинской низменности)

- Бжания В. В., 1973. Отчет о работах Причерноморской экспедиции ИА АН СССР (по открытому листу №170) на территории Имеретинской долины в 1972 году//Архив ИА РАН. Р-1. № 4924.

- Воронов Ю. Н., 1979. Древности Сочи и его окрестностей. Краснодар: Краснодарское кн. изд-во. 127 с.

- Громов А. В., Казарницкий А. А., 2014. Применение методов геометрической морфометрии при изучении форм керамической посуды//Труды IV (ХХ) Всероссийского археологического съезда в Казани. Т. IV. Казань: Отечество. С. 140-142.

- Джопуа А. И., Мимоход Р. А., Скаков А. Ю., Клещенко А. А., 2009. Новые поселения эпохи бронзы -раннего железа на территории Имеретинской низменности и их место в системе поселенческих древностей Северо-Западного Закавказья//Пятая Кубанская археологическая конференция: тез. докл. Краснодар: Кубанский гос. ун-т. С. 90-93.

- Клещенко А. А., 2012. Отчет о проведении охранно-спасательных раскопок на «Селище Южные культуры 1» (Имеретинская низменность, Адлерский район города Сочи Краснодарского грая)//Архив ИА РАН. Р-1.

- Мимоход Р. А., 2009. Археологические разведки на участке строительства олимпийских объектов в Имеретинской низменности (Адлерский район г. Сочи) в 2008 году//Архив ИА РАН. Р-1.

- Мимоход Р. А., 2012а. Отчет о проведении охранно-спасательных раскопок на «Селище Веселое 1» и «Селище Веселое 2» в зоне строительства Олимпийских объектов (Имеретинская низменность, Адлерский район города Сочи Краснодарского грая)//Архив ИА РАН. Р-1.

- Мимоход Р. А., 2012б. Отчет о проведении охранно-спасательных раскопок на «Селище Веселое 6» в зоне строительства Олимпийских объектов (Имеретинская низменность, Адлерский район города Сочи Краснодарского грая)//Архив ИА РАН. Р-1.

- Павлинов И. Я., Микешина Н. Г., 2002. Принципы и методы геометрической морфометрии//Журнал общей биологии. Т. 63. № 6. С. 473-493.

- Прохорова Т. А., 2012. Отчет о выполнении охранно-спасательных археологических исследований памятников археологии -селища «Весёлое-4» расположенного в посёлке Весёлом Адлерского района города-курорта Сочи Краснодарского края. Краснодар//Архив ИА РАН Ф. 1. Р-1. № 36435.

- Скаков А. Ю., Джопуа А. И., Цвинария И. И., 2005. К вопросу о времени бытования мотыжек типа «Сочи-Адлер»//Четвертая Кубанская археологическая конференция: тез. докл. Краснодар. С. 261-263.

- Соловьев Л. Н., 1958. Новый памятник культурных связей Кавказского Причерноморья в эпоху неолита и бронзы -стоянки Воронцовской пещеры//Труды Абхазского ИЯЛИ. Т. XXIX. Сухуми: АН Грузинской ССР. С. 135-184.

- Соловьев Л. Н., 1972. Мотыгообразные орудия сочи-адлерского типа//Известия Абхазского ИЯЛИ. Вып. I. Тбилиси: Мецниереба. С. 81-97.

- Тарасова А. А., 2015. Геометрическая морфометрия как метод сравнительного количественного анализа формы археологических объектов.//Новые материалы и методы археологического исследования: материалы III междунар. конф. молодых ученых. М.: ИА РАН. С. 196-198.

- Формозов А. А., 1964. Неолит и энеолит Северо-Западного Кавказа в свете последних исследований//СА. № 3. С. 8-20.

- Bookstein F. L., 1991. Morphometric tools for landmark data: geometry and biology. Cambridge: Cambridge University Press. 198 р.

- Cardillo M., 2010. Some applications of Geometric Morphometrics to archaeology. Springer. Morphometrics to Nonmorphometricians/Ed. A. M. T. Elewa. Р. 325-341. (Lecture Notes in Earth Sciences.)

- Chacón M. G., Détroit F., Coudenneau A., Moncel M.-H., 2016. Morphometric Assessment of Convergent Tool Technology and Function during the Early Middle Palaeolithic: The Case of Payre, France //PLoS ONE. Vol. 11. No. 5. P. e0155316.

- Kendall D. G., 1984. Shape-manifolds, рrocrustean metrics and complex projective spaces//Bull. London. Mat. Soc. Vol. 16. No. 1. P. 81-121.

- Klingenberg C. P., 2011. MorphoJ: an integrated software package for geometric morphometrics//Molecular Ecology Resourses. Vol. 11. Iss. 2. P. 353-357.

- Okumura M., Araujo F. G. M., 2016. The Southern Divide: Testing morphological differences among bifacial points from southern and southeastern Brazil using geometric morphometrics//Journal of Litic Studies. Vol. 3. No 1. P. 107-131.

- Rolf F. J., 2006. TpsDig, Digitize landmarks and outlines, Version 2.05 (computer program) . New York: Department of Ecology and Evolution, State University of New York at Stony Brook.