Опыт применения новых оригинальных мазей для лечения экспериментальной синегнойной инфекции ожоговых ран

Автор: Шуб Геннадий Маркович, Алипов Владимир Владимирович, Лебедев Максим Сергеевич, Добрейкин Евгений Александрович, Алипов Никита Владимирович, Пронина Елена Александровна, Райкова Светлана Владимировна, Шаповал Ольга Георгиевна

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Хирургия

Статья в выпуске: 2 т.7, 2011 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценивалась эффективность двух новых оригинальных мазей в лечении экспериментальной синегнойной инфекции ожоговых ран. Материалы. Трем группам белых крыс (по 20 животных в каждой группе) с помощью лазера созданы ожоговые раны. Через 3 дня раны инфицированы клиническим штаммом Pseudomonas aeruginosa. На 3 день после инфицирования животные одной группы получали лечение мазью № 1, другой группы — мазью № 2, третья группа крыс оставлена без лечения. Через 3, 10 и 14 дней после начала лечения изучено количество клеток Р. aeruginosa в гнойном отделяемом путем мерного высева его 10-кратных разведений на мясо-пептонный агар и подсчета выросших колоний. Результаты. Количество клеток P. aeruginosa в отделяемом ожоговых ран крыс, получавших местное лечение мазями № 1 и № 2, существенно ниже по сравнению с группой животных, оставленной без лечения. При этом количество клеток в раневом отделяемом ран, обрабатывавшихся мазью № 2, было достоверно ниже, чем при обработке мазью № 1. Заключение. Местное антибактериальное действие опытных мазей при экспериментальной синегнойной инфекции ожоговых ран обусловлено их основными компонентами: эфирными маслами и антибиотиком —левомицетином, взаимопотенцирующими антимикробное действие друг друга

Местное лечение, ожоговая рана, синегнойная палочка

Короткий адрес: https://sciup.org/14917351

IDR: 14917351

Текст научной статьи Опыт применения новых оригинальных мазей для лечения экспериментальной синегнойной инфекции ожоговых ран

1 Введение. Среди возбудителей гнойной инфекции у ожоговых больных ведущим патогеном является Pseudomonas aeruginosa , обладающая множественной природной устойчивостью к антимикробным препаратам, широко применяемым в клинической практике [1–3].

Одним из путей преодоления лекарственной устойчивости является поиск и внедрение в практику новых препаратов с антимикробной активностью, в том числе для местного применения. С этой целью нами изучена эффективность использования двух новых мазей оригинального состава в лечении экспериментальной синегнойной инфекции ожоговых ран.

Методы. В опыт было взято 60 беспородных белых крыс-самок массой 300 г, которым малотравматическим способом, разработанным на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии Саратовского государственного медицинского университета, создавали ожоговую рану. С этой целью под эфирным наркозом животным в установленной проекции в межлопаточном пространстве спины подводили световод лазера («Лазермед 01–10» с длиной волны 1064 нм в постоянном режиме, диаметром 1,2 мм и мощностью излучения на торце 8 Вт) и при непосредственном контакте с кожей в течение 2 с создавали ожоговую рану IIIБ степени площадью 9,8 мм2 (рис. 1).

После снятия струпа (на 3-й день после ожога) раны инфицировали клиническим штаммом P. aeruginosa , выделенным от пациента, находившегося на лечении в ожоговом стационаре. Согласно стандарту мутности McFarland из суточной агаровой культуры этого штамма готовили суспензию в физиологическом растворе хлорида натрия концентрацией 3×107 КОЕ/мл, 0,1 мл которой орошали рану. Лечение начинали через 3 дня после инфицирования ран. Изучаемые мази № 1 и № 2 ежедневно наносили на ожоговые поверхности двум группам крыс, по 20 животных в каждой. Первую группу составили крысы с ожоговыми ранами, получавшими местное лечение мазью № 1, вторую — крысы с ожоговыми ранами, получавшими местное лечение мазью № 2. Третью группу составили 20 животных, оставленных без лечения.

Мазь № 1 включала масло амаранта, димексид, масло фенхеля на эмульсионной основе Е. А. Куту-мовой, состав мази № 2 отличался добавлением левомицетина.

На 3, 10 и 14-й день после инфицирования раневое отделяемое забирали стандартными сухими стерильными тампонами и тщательно суспензировали в 1 мл физиологического раствора хлорида натрия. Полученную взвесь использовали для приготовления четырех последовательных 10-кратных разведений. Из каждого разведения осуществляли высев 0,1 мл на чашку с мясо-пептонным агаром. Посевы помещали в термостат при t 37ºС и через 24 часа инкубации подсчитывали количество выросших колоний. С учетом полученных результатов рассчитывали количество клеток P. aeruginosa в раневом отделяемом. Все исследования проводили с соблюдением принципов, изложенных в Конвенции по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других научных целей (Страсбург, Франция, 1986). Статистическую обработку результатов исследования проводили с использованием стандартной программы обработки данных MS Excel.

Рис. 1. Ожоговая рана

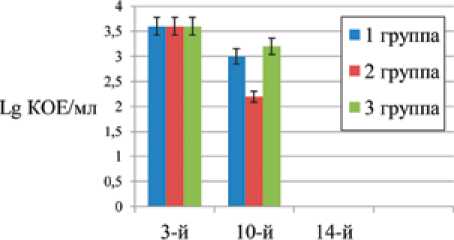

Дни исследования раневого отделяемого

Рис. 2. Динамика изменения количества P. aeruginosa в раневом отделяемом трех групп крыс

Результаты. У становлено, что на третьи сутки после инфицирования (до начала лечения) среднее количество клеток P. aeruginosa в раневом отделяемом животных первой группы составило 3710±92, второй группы — 3720±173, третьей группы — 3800±242 КОЕ/мл (рис. 2).

У всех животных визуально отмечалось нагноение и умеренный отек ран, признаки интоксикации (адинамия, жажда, плохой аппетит). На 10-е сутки после инфицирования (6-й день лечения) среднее количество клеток P. aeruginosa в раневом отделяемом у животных первой группы составило 1000±110, второй группы 170±70, третьей 1480±57 КОЕ/мл. При этом у животных первой и третьей групп сохранялись клинические признаки гнойного воспаления, однако отек и количество гнойного отделяемого из-под сформировавшегося струпа уменьшились.

У крыс второй группы отмечалось незначительное мокнутие ран из-под плотной струпной корочки.

На 14-й день после инфицирования (11-й день лечения) у животных всех трех групп роста синегнойной палочки не обнаружено. У крыс, получавших лечение мазями № 1 и № 2, раны полностью эпителизирова-лись, в то время как в контрольной группе оставались животные с менее выраженной эпителизацией и частичным сохранением струпа.

Обсуждение. Таким образом, установлено, что мази № 1 и № 2 обладают антимикробной активностью в отношении клинического штамма P. aeruginosa, при этом антисинегнойная активность мази № 2 была более выражена по сравнению с мазью № 1. Масло фенхеля обладает антимикробной активно- стью в отношении грамположительных и грамотрица-тельных бактерий за счет содержания альдегида и нескольких видов терпенов [1]. Левомицетин, будучи липофильным антибиотиком, хорошо проникает через богатую липополисахаридами клеточную стенку грамотрицательных бактерий, но малоактивен в отношении псевдомонад ввиду работы эффлюксно-го белкового насоса [3]. Очевидно, его сочетание с эфирными маслами определенным образом «обходит» данный механизм.

Заключение. Использование мазей, содержащих эфирные масла фенхеля и амаранта, как при сочетании с хлорамфениколом, так и при его отсутствии эффективно в лечении экспериментальной синегнойной инфекции ожоговых ран у крыс.

Список литературы Опыт применения новых оригинальных мазей для лечения экспериментальной синегнойной инфекции ожоговых ран

- Козлов PC. Нозокомиальные инфекции: эпидемиология, патогенез, профилактика, контроль//Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. 2000. № 2. С. 16-30.

- Растения в медицине/Б. Г. Волынский [и др.]. Саратов: Изд-во Сарат ун-та, 1989. 517 с.

- Госпитальные инфекции, вызванные Pseudomonas aeruginosa: Распространение и клиническое значение антибиотикорезистентности/С.В. Сидоренко, СП. Резван, ГА. Стерхова [и др.]//Антибиотики и химиотерапия. 1999. № 44. С. 25-34.