Опыт применения стентов, покрытых трапидилом, для коронарной реваскуляризации у больных ишемической болезнью сердца

Автор: Тепляков А.Т., Франц М.В.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 2 т.27, 2012 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования: оценить антиишемическую эффективность эндоваскулярной коронарной реваскуляризации стентами, покрытыми трапидилом, в процессе 19-месячного клинически и ангиографически контролируемого проспективного исследования у больных ишемической болезнью сердца (ИБС). Наблюдали 58 больных стенокардией напряжения после перенесенного инфаркта миокарда (ИМ) в возрасте 54,7±9,4 лет. Все пациенты получали антиишемическую, антигипертензивную терапию и два дезагреганта. Больным имплантировали стенты, покрытые трапидилом. Оценивали качество жизни до и после процедуры и частоту рецидивов стенокардии, инфарктов миокарда, повторных реваскуляризаций, вызванных рестенозами целевых артерий, а также развитие других неблагоприятных сердечно-сосудистых событий: смерти, тромбозов стентов, фатальных ИМ, мозговых инсультов, сердечной недостаточности, увеличение потребности в повторных госпитализациях. Установлено, что стентирование коронарных артерий стентами, покрытыми трапидилом, обеспечивало безопасность и высокую антиишемическую эффективность. В отдаленном периоде наблюдения (в среднем через 19±8 мес.) высокая клиническая антиишемическая эффективность эндоваскулярной реваскуляризации регистрировалась у 65,5% больных. Частота изолированного рестеноза стента диагностировалась в 10,3% случаев, и в 12% случаев рестеноз стента сочетался с прогрессированием атеросклероза коронарных артерий (КА) de novo. Выживаемость пациентов после выполнения эндоваскулярной процедуры составила 100%. Ни одного случая тромбоза стента зафиксировано не было.

Ишемическая болезнь сердца, коронарная эндоваскулярная реваскуляризация, trapidil-стенты, антиишемическая эффективность

Короткий адрес: https://sciup.org/14920265

IDR: 14920265 | УДК: 616.12-005.4-06-037:616.132.2-007.271-089.819.1/.5

Текст научной статьи Опыт применения стентов, покрытых трапидилом, для коронарной реваскуляризации у больных ишемической болезнью сердца

Стентирование КА заметно повысило уровень безопасности чрескожного вмешательства в лечении больных ИБС. Имплантируемый стент служит каркасом для компрессии атеросклеротических бляшек, препятствует расслоению артериальной стенки, которое может возникнуть при баллонной дилатации артерии, предотвращает потерю эластичности и негативное ремоделирование сосуда. Тем не менее при стентировании главным лимитирующим фактором остается рестеноз КА. Другим не менее важным фактором успешности коронарного стентирования является определение продолжительности двойной антитромбоцитарной терапии (ДАТТ). В литературе приводятся данные о том, что преждевременное прерывание процесса ДАТТ зачастую приводит к тромбозу стента [9, 10, 14].

Несомненное уменьшение количества случаев рестеноза произошло после создания стентов с лекарственным покрытием (СЛП) первого поколения. Лекарственные средства, наносимые на имеющиеся в настоящее время стенты, создают условия для медленной регенерации, агрессивно ингибируя рост эндотелиальных клеток как основного механизма ослабления формирования неоин-тимальных образований [6]. В качестве одного из таких фармпрепаратов используется лекарственное средство трапидил.

Трапидил был впервые разработан в 1971 г. в качестве вазодилататора и антиангинального препарата. Позднее его начали применять для антитромбоцитарной терапии. На протяжении нескольких десятков лет проводились исследования благодаря которым показано, что трапидил обладает широким спектром биологических свойств. Установлено, что трапидил является ингибитором агрегации и супрессором активирования тромбоцитов за счет способности увеличивать синтез простагландинов, благодаря чему уменьшается агрегация тромбоцитов [7]. Наряду с этим трапидил ингибирует активирование тромбоцитов, подавляя действие фермента тромбоксансинта-зы [13, 17]. Трапидил также зарекомендовал себя как ингибитор пролиферативного влияния фактора роста тромбоцитов (ФРТ) на гладкомышечные клетки сосудов. Кроме того, трапидил способен ингибировать пролиферацию гладкомышечных клеток и моноцитов/макрофагов, благодаря чему было предложено применять его в качестве мощного антирестенотического средства. Препарат способен активировать протеинкиназу A (РКА), что в свою очередь приводит к блокированию действия митогенак-тивированной протеинкиназы (МАР) и предотвращению неоинтимальной гиперплазии [2, 5]. Вазодилатирующие свойства трапидила достигаются за счет конкурентного ингибирования фосфодиэстеразы [6, 10, 16, 19]. Таким образом, фармакодинамические особенности трапиди-ла состоят в том, что он действует одновременно как вазодилататор и ингибитор агрегации и активирования тромбоцитов, как супрессор пролиферации гладкомышечных клеток стенки сосудов, подавляя активацию мо-ноцитов/макрофагов. Недавно установлен еще один новый интересный факт фармакодинамических возможностей трапидила – его способность ингибировать эффекты провоспалительных цитокинов – ИЛ-1, ИЛ-6, обеспе- чивая тем самым мощное противовоспалительное действие [20].

Предполагается, что стент, покрытый трапидилом, обладает многообразными уникальными режимами подавления неоинтимальной пролиферации. Тем не менее есть данные, что препарат не достаточно тормозит эндотелиальную регенерацию, чтобы обеспечить благоприятный и прогнозируемый баланс между безопасностью и фармакодинамичной эффективностью. Кроме того, недавно появились сообщения о том, что СЛП, в сравнении с непокрытыми (“голыми”) металлическими стентами (НМС), могут повышать риски развития ИМ и летального исхода [8, 16, 19]. Это привело к необходимости дополнительных исследований в области безопасности применения СЛП.

Цель исследования: оценка антиишемической эффективности эндоваскулярной коронарной реваскуляризации у больных ИБС стентами, покрытыми трапидилом, по данным 19-месячного проспективного наблюдения.

Материал и методы

В период с 2008 по 2011 гг. проведено открытое клинически и коронароангиографически контролируемое 3–34 мес. (в среднем 19±8 мес.) рандомизированное проспективное исследование с ретроспективным анализом всех зарегистрированных сердечно-сосудистых событий и оценкой антиишемической эффективности эндоваскулярной реваскуляризации стентами, покрытыми трапи-дилом, у 58 больных ИБС со стабильной стенокардией напряжения, резистентной к медикаментозной антиан-гинальной терапии.

По данным комплексного клинико-инструментального обследования, 32,8% пациентов перенесли крупноочаговый Q-образующий ИМ давностью более 6 мес. Еще у 29,3% пациентов установлен ИМ без патологического зубца Q (табл. 1).

Повторный ИМ диагностирован в 10,3% случаев. Стенокардия напряжения I–II ФК имела место у 57% пациентов, III–IV ФК – у 39,6% больных. В 2 (3,4%) случаях наблюдались проявления безболевой ишемии миокарда. Предшествующая коррекция ИБС посредством коронарного шунтирования (КШ) и стентирования КА выполнена у 16 (27,6%) пациентов. Симптомы СН II–III ФК (по NYHA) сопутствовали проявлениям коронарной недостаточности у 63,8% включенных в исследование пациентов.

Лекарственная патогенетическая терапия (табл. 2) назначалась в соответствии с показаниями. Дезагрегант-ная терапия клопидогрелем и аспирином в адекватных дозах проводилась фактически всем пациентам (100 и 93,1% соответственно). В 2 (3,4%) случаях для профилактики возможных тромбоэмболических осложнений на фоне фибрилляции предсердий назначался варфарин. Подавляющее большинство больных получали β -адре-ноблокаторы – 54 (93,1%) и статины – 52 (89,7%). Фактически не использовались блокаторы гликопротеиновых рецепторов IIb/IIIа тромбоцитов. После выписки из стационара на амбулаторном этапе наблюдения больные продолжали принимать тиенопиридины чаще длительное время (до 12 мес.), что соответствовало на тот мо-

Таблица 1

Клиническая и демографическая характеристика больных

|

Клинические данные |

Число больных |

Частота, % |

|

Всего обследовано |

58 |

100 |

|

Половое соотношение, |

||

|

м.: ж. |

45:13 |

|

|

Возраст, лет |

54,7±9,4 |

|

|

Давность ИБС, мес. |

44,7 |

|

|

Стенокардия напряжения |

||

|

I–II ФК |

33 |

57 |

|

III ФК |

21 |

36,2 |

|

IV ФК |

2 |

3,4 |

|

Безболевая ишемия |

2 |

3,4 |

|

ХСН по NYHA: |

||

|

II ФК |

25 |

43,1 |

|

III ФК |

12 |

20,7 |

|

Перенесенный ИМ: |

36 |

62,1 |

|

С зубцом Q |

19 |

32,8 |

|

Без зубца Q |

17 |

29,3 |

|

Перенесенный |

||

|

повторный ИМ |

6 |

10,3 |

|

КШ в анамнезе |

3 |

5,2 |

|

ТБКА в анамнезе |

13 |

22,4 |

|

Ожирение I–III степени |

27 |

46,6 |

|

АГ I–III степени |

51 |

88 |

|

ОХС, моль/л |

4,9±1,3 |

|

|

ОНМК в анамнезе |

2 |

3,4 |

|

Курение |

32 |

55,2 |

|

СД 2-го типа |

15 |

25,9 |

Примечание. Здесь и далее в табл.: ИБС – ишемическая болезнь сердца; м. – мужчины; ж. – женщины; ФК – функциональный класс; ИМ – инфаркт миокарда; ХСН – хроническая сердечная недостаточность; ЛЖ – левый желудочек; КШ – коронарное шунтирование; ТБКА – транслюминальная баллонная коронарная Ангиопластика; АГ – артериальная гипертония; СД – сахарный диабет; ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения; ОХС – общий холестерин; АПФ – ангиотензинпревращающий фермент; АРА – антагонисты рецепторов ангиотензина.

мент рекомендациям по целесообразности более длительного приема тиенопиридинов у больных после имплантации стентов с лекарственным покрытием.

У подавляющего большинства пациентов при проведении коронароангиографии (КАГ) диагностировано многососудистое стенозирующее поражение коронарного русла (табл. 3). При этом стенозы двух КА имели место у 43,1%, трех КА – у 20,7% пациентов. При коронарном стентировании в стенозированные КА имплантировано от 1 до 4 стентов IntrepideТМ (“ClearStream”, Ирландия), суммарно составивших 81 стент, а в среднем – 1,4±0,7 стента, покрытого трапидилом, на одного больного. Данные стенты зарегистрированы и разрешены к применению на территории Российской Федерации.

Эндоваскулярная реваскуляризация КА стентами IntrepideТМ выполнялась по стандартной методике. Все пациенты за 3–4 дня до процедуры получали аспирин в дозе 125 мг/сут и накануне вечером нагрузочную дозу клопидогрела 300 мг. Во время процедуры эндоваскулярного стентирования болюсно вводили гепарин. По усмотрению инвазивного кардиолога выполнялось как прямое стентирование (без предилатации), так и стентирование с предилатацией.

Всем пациентам до ангиопластики и через 6 и 12 ч

Таблица 2

Медикаментозная терапия у пациентов, включенных в исследование

|

Лекарственные препараты |

Число больных |

Частота, % |

|

Клопидогрел |

58 |

100 |

|

Аспирин |

54 |

93,1 |

|

Варфарин |

2 |

3,4 |

|

β -адреноблокаторы |

54 |

93,1 |

|

Ингибиторы АПФ |

41 |

70,7 |

|

АРА II |

2 |

3,4 |

|

Антагонисты Са |

12 |

20,7 |

|

Диуретики |

16 |

27,6 |

|

Статины |

52 |

89,7 |

|

Антиаритмические препараты |

5 |

8,6 |

|

Гипогликемические препараты |

11 |

18,7 |

Таблица 3

Ангиографическая характеристика состояния коронарного русла и параметры эндоваскулярных вмешательств

|

Показатели |

Число больных |

Частота, % |

|

Атеросклеротическое поражение: 1 КА |

21 |

36,2 |

|

2 КА |

25 |

43,1 |

|

3 КА |

12 |

20,7 |

|

КА подвергшиеся реваскуляризации: |

34 |

58,6 |

|

ПНА |

16 |

27,6 |

|

ОА |

22 |

38 |

|

ПКА |

1 |

1,7 |

|

Ствол ЛКА Стентирование ХОКА |

4 |

6,9 |

|

Бифуркационное стентирование |

7 |

13,8 |

|

Имплантация в рестеноз ГМС |

7 |

13,8 |

|

Полная эндоваскулярная реваскуляризация |

35 |

60,3 |

Примечание. Здесь и далее в табл.: КА – коронарная артерия; ХОКА – хроническая окклюзия коронарной артерии; ПНА – передняя нисходящая артерия; ОА – огибающая артерия; ПКА – правая коронарная артерия; ЛКА – левая коронарная артерия.

после процедуры проводилось исследование тропонина Т.

На протяжении всего дальнейшего периода наблюдения больные получали антиишемическую, гипотензивную и холестерин-корригирующую терапию с учетом показателей липидного спектра крови. Наряду с этим протокол ведения пациентов после стентирования предусматривал использование двойной антитромбоцитарной терапии (аспирин в дозе 125 мг/сут и клопидогрель в дозе 75 мг/сут в течение 12 мес.). Согласно протоколу наблюдения больных, подвергшихся эндоваскулярному стентированию, контроль за эффективностью лечения и естественным течением ИБС осуществлялся через каждые 6 мес. после реваскуляризации. Контакт с пациентом осуществлялся по телефону либо при обращении в поликлинику по месту жительства и/или в Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска, независимо от сроков контрольной конечной точки, т.е. по мере необходимости. Оценивалась динамика симптомов коронарной недостаточности, физической толерантности (по данным тредмил-теста и теста 6-минутной ходьбы), изменения показателей внутрисердечной и центральной гемодинамики по данным ультразвукового исследования сердца (ЭхоКГ). При обострении ИБС (нестабильной стенокардии, ИМ, нарушениях ритма сердца, прогрессировании ХСН и др.) пациенты поступали в клинику независимо от срока контрольных точек проспективного наблюдения. На каждом этапе амбулаторного наблюдения или при повторной госпитализации оценивали частоту конечных первичных и вторичных комбинированных точек: смерть от любых причин; смерть от сердечно-сосудистых событий; рестенозы стентов; рестенозы коронарных артерий de novo; нефатальные ИМ, нефатальные мозговые инсульты; потребность в хирургической или эндоваскулярной повторной реваскуляризации, а также в комбинации конечных точек. Контрольная коронарография была выполнена всем пациентам, включенным в исследование.

В исследование не включались больные острым инфарктом миокарда (ОИМ), диабетической нефропатией и тяжелым течением сахарного диабета (СД), с симптомами застойной сердечной недостаточности (СН) IV ФК по NYHA, непереносимостью аспирина и тиенопириди-нов, нейтропенией или тромбоцитопенией (а также в случаях, когда пациенты не подходили для длительной антитромбоцитарной терапии), лица, страдающие вирусным гепатитом или циррозом печени, онкологической патологией.

Стенты IntrepideТМ, покрытые трапидилом (“ClearStream”, Ирландия), зарегистрированы и разрешены к применению на территории Российской Федерации. Использование данных стентов в качестве метода лечения одобрено локальной этической комиссией Окружной Ханты-Мансийской клинической больницы. Все пациенты дали свое письменное согласие на участие в исследовании.

Статистический анализ проводили с использованием компьютерной программы STATISTICA ver. 8.0 for Windows. Характер распределения полученных данных оценивали, используя критерий нормальности Колмаго-рова–Смирнова, а также визуальную проверку методом гистограмм. Количественные данные представлены, как М±SD (среднее значение±стандартное отклонение). В условиях нормального распределения анализируемого признака статистическую значимость различий определяли с помощью t-критерия Стъюдента. Различия величин считали статистически значимыми при уровне p<0,05.

Результаты и обсуждение

Однососудистое стентирование успешно выполнено у 69% больных, стентирование двух КА – у 26%, трех КА – у 5% (табл. 3). В целом по группе преобладало стентирование ПНА (58,6% случаев). В 38% случаях реваскуляризации подвергся бассейн ПКА, в 27,6% – ОА и ствол ЛКА – у 1,7% больных. У большинства пациентов 35 (60,3%) выполнена полная эндоваскулярная реваскуляризация КА. В 13,8% случаях осуществлено бифуркационное стентирование, в 6,9% – успешное стентирование хронически окклюзированной КА, и в 13,8% случаях стент IntrepideТМ повторно имплантирован в рестеноз установленного ранее ГМС. Первичный ангиографический успех составил

Таблица 4

Осложнения при выполнении эндоваскулярного стентирования

|

Виды осложнений |

ТЭС (n=58) |

|

|

n |

Исход |

|

|

Пульсирующая гематома места пункции правой бедренной артерии Гемоперикард Всего |

1 1 2 (3,4%) |

Ушивание дефекта артерии Пункция перикарда |

Таблица 5

Отдаленные результаты эндоваскулярной реваскуляризации КА по данным контрольной коронароангиографии у больных ИБС стентами IntrepideТМ по данным 19-месячного проспективного наблюдения

|

Показатели |

Число больных |

Частота, % |

|

Положительная клинико-ангиографическая динамика |

38 |

65,5 |

|

Рецидив стенокардии: |

16 |

27,6 |

|

– прогрессирование атеросклероза КА de novo; |

7 |

12,1 |

|

– рестеноз стента; |

4 |

6,9 |

|

– рестеноз стента+стеноз КА de novo; |

5 |

8,6 |

|

Безболевая ишемия: |

4 |

6,8 |

|

– рестеноз стента |

2 |

3,4 |

|

– рестеноз стента+стеноз КА |

2 |

3,4 |

|

Нестабильная стенокардия |

4 |

6,9 |

|

Повторная ангиопластика: |

11 |

19 |

|

– de novo стеноза КА |

5 |

8,6 |

|

– рестеноза стента |

5 |

8,6 |

|

– стеноза КА+рестеноза стента |

1 |

1,7 |

|

6 |

10,3 |

100%. Во всех случаях после стентирования достигнута хорошая реваскуляризация дистального русла, кровоток TIMI III.

Изолированная гиперферментемия, не сопровождающаяся формированием зубца Q на ЭКГ наблюдалась у 8 (14%) пациентов, значение тропонина Т колебалось от 0,11 до 0,8 пг/мл. Осложненное течение послеоперационного периода наблюдалось у 2 (3,4%) пациентов. У 1 пациента сформировалась пульсирующая гематома в месте пункции правой бедренной артерии, потребовавшая хирургического лечения. В одном случае развился гемоперикард, по поводу которого выполнялась пункция перикарда (табл. 4). За время первичной госпитализации случаев тромбозов стентов и летальных исходов не зарегистрировано. В исследовании использовали классификацию коронарных тромбозов, принятую организацией Academic Research Consortium [3], с учетом опыта отечественных [1] и зарубежных исследователей [12, 18].

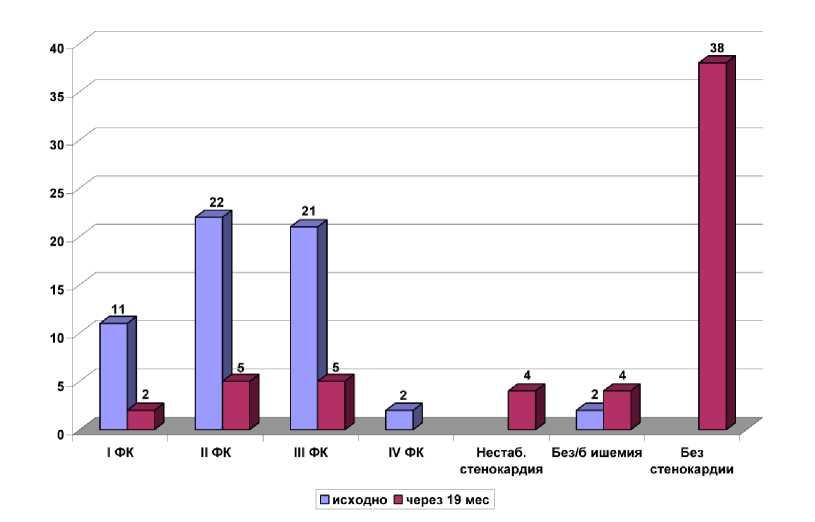

По результатам дальнейшего анализа установлено, что в отдаленном периоде наблюдения антиишемический эффект стентирования проявлялся достоверным уменьшением функционального класса тяжести стенокардии. У 43% больных произошел полный регресс симптомов стенокардии напряжения. Дистанция теста шестиминутной ходьбы увеличилась на 19,5%. При проведении ЭхоКГ

Рис. 1. Динамика клинических симптомов коронарной недостаточности у больных после имплантации ТЭС, по данным 19-месячного проспективного наблюдения

показатели фракции выброса левого желудочка (ФВлж), исходно составившей 58,3±9,7%, оставались стабильными. Только через 19 мес. после коронарной реваскуляризации отмечена тенденция к повышению насосной функции ЛЖ на 4,5%. Этому сопутствовало уменьшение конечно-систолических и конечно-диастолических объемов, а также размеров ЛЖ.

В целом к завершению срока проспективного наблюдения, составившего в среднем 19±8 мес., положительная клиническая и ангиографическая динамика сохранялась у 65,5% больных (табл. 5). Симптомы стенокардии и проявления безболевой ишемии миокарда полностью отсутствовали у 38 (65,5%) пациентов.

Улучшение ФК стенокардии через 19 мес. сохранялось у 58,6% пациентов с имплантированными стентами, покрытыми трапидилом. Стенокардия напряжения более легких I и II ФК регистрировалась у 7 (12%), рисунок 1.

Рецидив стенокардии диагностирован у 16 (27,6%) пациентов. По данным контрольной КАГ, причиной возврата стенокардии у 9 пациентов (15,5%) явился рестеноз стента IntrepideТМ, причем у 5 пациентов (8,6%) рестеноз сочетался с прогрессированием стенозирующего атеросклероза КА de novo. У других 7 больных (12,1%) рецидив стенокардии был обусловлен формированием атеросклеротических бляшек в нативных КА. Признаки безболевой ишемии миокарда имели место у 4 (6,8%) больных. При проведении контрольной КАГ у 2 (3,4%) пациентов обнаружены асимптомные рестенозы ТЭС и в двух случаях – прогрессирование атеросклероза в КА de novo, которое сочеталось с рестенозом стента IntrepideТМ.

Признаков ранних или поздних тромбозов стентов, покрытых трапидилом, не обнаружено. Повторная эндоваскулярная реваскуляризация проведена 11 больным (19%). Из этого числа 5 пациентам (8,6%) стент имплан- тирован в КА с развившимся стенозом de novo. В 5 случаях (8,6%) выполнено стентирование рестеноза стента, покрытого трапидилом, и в 1 (1,7%) – одновременная имплантация “стент в стент” и стеноза КА. Еще 6 (10,3%) пациентам с рестенозом стента и прогрессированием атеросклероза КА выполнена операция коронарного шунтирования (КШ).

По данным литературы, в 2008 г. опубликованы результаты по первому многоцентровому проспективному исследованию DESTINY, в котором изучалась эффективность использования стентов, покрытых трапидилом [8]. В нем приняли участие 100 пациентов, нуждавшихся во вмешательстве на коронарных артериях – с потребностью в имплантации одного стента. Использовались стенты с лекарственным покрытием длиной не более 16 мм и диаметром от 2,5 до 4 мм. Первоочередной задачей исследования явилась демонстрация существенных улучшений ряда показателей, а именно – позднего уменьшения диаметра просвета стента – в случаях применения стента, покрытого трапидилом, в сравнении с непокрытым металлическим стентом. Исследование продемонстрировало хорошую эффективность имплантации стента в целевую коронарную артерию, обеспечившей 100% эффективность проводимого эндоваскулярного коронарного вмешательства, и 98% эффективность избранного лекарственного средства. В дальнейшем была также продемонстрирована безопасность трапидила, подтвердившая отсутствие тяжелых побочных реакций со стороны сердечно-сосудистой системы по частоте конечных точек (смерти пациента, ИМ, потребности в АКШ, повторной реваскуляризации при целевом поражении, реваскуляризации в целевом сосуде и подострого тромбоза) в течение 30 дней наблюдения после вмешательства. Последующее ангиографическое обследование, выполненное через 180

дней, показало позднее уменьшение диаметра просвета стентированной КА, которое было существенно ниже соответствующих показателей, полученных в контрольных образцах. Процент стенозов составлял 36,5%, бинарные стенозы развились у 9,5% пациентов, потребность в реваскуляризации в целевом сосуде – 6,2%. По истечении 180 дней не было зафиксировано ни одного случая ИМ, подострого тромбоза или позднего тромбоза стента, что подтверждало безопасность стентов, покрытых трапиди-лом. Это интересное наблюдение свидетельствовало о том, что вопреки сравнительно высокой степени позднего уменьшения диаметра просвета сосуда количество реваскуляризаций при целевом поражении было весьма незначительным. Представленные в исследовании DESTINY данные об эффективности реваскуляризации при целевом поражении КА оказались в значительной степени сопоставимы с таковыми, полученными в более крупномасштабных испытаниях с применением стентов, покрытых паклитакселом и сиролимусом [8]. В нашем исследовании по окончании 19-месячного наблюдения мы также не выявили ни одного случая ИМ, подострого тромбоза или позднего тромбоза стента. Частота бинарного стеноза в целевой КА определена в 22,3% случаев. Частота реваскуляризаций в целевом сосуде составила 18,9%.

Заключение

Проведенное нами клинически и ангиографически контролируемое, проспективное исследование свидетельствует о том, что коронарное стентирование посредством стентов, покрытых трапидилом, у больных ИБС, перенесших ИМ, обеспечивает безопасность и высокую антиише-мическую эффективность. В отдаленном периоде проспективного наблюдения (через 19±8 мес.) клинически антиангинальная эффективность коронарной реваскуляризации достигнута у 65,5% пациентов. В результате успешной эндоваскулярной реваскуляризации КА стентом IntrepideTM стенокардия регистрировалась в более легкой форме с преобладанием I и II ФК.

По данным ангиографического контроля, частота изолированного рестеноза стента в целевой КА имела место в 10,3% случаев, а в 12% рестеноз стента сочетался с прогрессированием атеросклероза КА de novo. К завершению 19-месячного проспективного наблюдения частота развития нестабильной стенокардии наблюдалась всего у 6,9% пациентов. Выживаемость пациентов составила 100%. Ни одного случая тромбоза стента зафиксировано не было.

Список литературы Опыт применения стентов, покрытых трапидилом, для коронарной реваскуляризации у больных ишемической болезнью сердца

- Буза В.В., Карпов Ю.А., Самко А.Н. и др. Оценка течения ишемической болезни сердца после установки стентов с лекарственным покрытием и непокрытых металлических стентов: данные трехлетнего наблюдения//Кардиология. -2008. -№ 12. -С. 9-13.

- Cheng Y., Liu P., Chen H. et al. Antiproliferative effects of Trapidil in vascular smooth cells are associated by inhibition of MAPK and P34 (cdc2) activity//J. Cardiovasc. Pharmacol. -2000. -Vol. 35 (1). -P. 1-6.

- Cutlip D.E., Windecker S., Mehran R. et al. Clinical end points in coronary stent trials: a case for standardized desfinitions//Circulation. -2007. -Vol. 115. -P. 2344-2351.

- Finn A.V., Kolodgie F.D., Harnek J. et al. Differential response of delayed healing and persistent inflammation at the sites of overlapping sirolimus or paclitaxel-eluting stents//Circulation. -2005. -Vol. 112. -P. 270-278.

- Hoshiya M., Awazu M. Trapidil inhibits platelet"derived growth factor stimulated mitogen-activated protien kinase cascade//Hypertension. -1998. -Vol. 31 (2). -P. 665-671.

- Joner M., Finn A.V., Fab A. et al. Pathology of drag eluting stents in humans: delayed healing and late thrombosis risk//J. Am. Coll. Cardiol. -2006. -Vol. 48. -P. 193-202.

- Kawamura T., Kitani T., Okajima Y. et al. Effects of Trapidil on prostacyclin generation of arterial wall//Prostaglandins Med. -1980. -Vol. 5 (2). -P. 113-121.

- Khan M., Mhullain F., Nolan M. IntrepideTM; Trapidil eluting stent//EuroIntervention. -2008. -Vol. 4. -P. 405-411.

- Lakovou I., Schmidt T., Bonizzoni E. et al. Incidence, predictors and outcome of thrombosis after successful implantation of Drug-Eluting stents//JAMA. -2005. -Vol. 293. -P. 2126-2130.

- McFadden E.P., Stabile E., Regar E. et al. Late thrombosis in drug eluting coronary stents after discontinuation of antiplatelet therapy//Lancet. -2004. -Vol. 364. -P. 1519-1521.

- Nagashima H., Aoka Y., Sakomura Y. et al. Matrix metalloproteinase 2 is suppressed by Trapidil, aCD40-CD40 ligand pathway inhibitor, in human abdominal aortic aneurysm wall//J. Vasc. Surg. -2004. -Vol. 39 (2). -P. 447-453.

- Napodano M., Ramondo A., Tarantini G. et al. Predictors and time-related impact of distal embolization during primary angioplasty//Eur. Heart J. -2009. -Vol. 30. -P. 305-313.

- Ohnishi H., Kosuzume H., Hayashi Y. et al. Effects of Trapidil on thromboxane A2-induced aggregation of platelets, ischemic changes in heart and biosynthesis of thromboxane A2//Prostaglandins Med. -1981. -Vol. 6 (3). -P. 269-281.

- Pfisterer M., Brunner-La Rocca H.P., Buser P.T. et al. Late clinical events after clopidogrel discontinuation may limit the benefit of drug-eluting stents versus bare-metal stents//J. Am. Coll. Cardiol. -2006. -Vol. 48. -P. 2584-2591.

- Poon M., Cohen J., Siddiqui Z. et al. Trapidil inhibits monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1) and macrophage accumulation after balloon arterial injury in rabbits//Lab. Invest. -1999. -Vol. 79 (11). -P. 1369-1375.

- Spaulding C., Daemen J., Boersma E. et al. A pooled analysis of data comparing sirolimus-eluting stents with bare-metal stents//New Engl. J. Med. -2007. -Vol. 356. -P. 989-997.

- Suzuki Y., Yamaguchi K., Shimada S. et al. Antithrombotic activity and the mechanism of action of Trapidil//Prostaglandins Lekot Med. -1982. -Vol. 9 (6). -P. 685-695.

- Schulz S., Schuster T., Mehilli J. et al. Stent thrombosis after drug" eluting stent implantation: incidence, timing, and relation to discontinuation of clopidogrel therapy over a 4-year period//Eur. Heart J. -2009. -Vol. 30. -P. 2714-2721.

- Virmani R., Farb A., Guagliumi G. et al. Drug-eluting stents: caution and concerns for long-term outcome//Coron. Artery Dis. -2004. -Vol. 15. -P. 313-318.

- Zhou L., Ismaili J., Strodeur P. et al. Inhibition of the CD40 pathway of monocyte activation by triazolopyrimidine (Trapidil)//Clin. Immunol. -1999. -Vol. 93 (3). -P. 232-238.