Опыт применения усовершенствованной методики компрессионной и эластографии сдвиговых волн селезенки в многопрофильном стационаре

Автор: Ковалев Алексей Викторович, Борсуков Алексей Васильевич, Плешков Владимир Григорьевич

Журнал: Клиническая практика @clinpractice

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 2 (26), 2016 года.

Бесплатный доступ

Проведено исследование 64 пациентов по усовершенствованию методики компрессионной и эластографии сдвиговых волн, из них 11 пациентов - с заболеваниями системы крови, 19 - с инфекционными заболеваниями, 24 - с гастроэнтерологической патологией, 10 пациентов - с кардиологическими заболеваниями, с первичными результатами показателей жесткости паренхимы селезенки. По результатам исследования сделаны выводы о повышении воспроизводимости и эффективности исследования при использовании усовершенствованной методики, при этом чувствительность составила 93,1%, специфичность - 89,3% и точность - 91,3%, в то время как при использовании рутинного метода показатели были 68,2%, 91,4% и 79,3% соответственно.

Компрессионная эластография, эластография сдвиговых волн, селезенка, методика проведения

Короткий адрес: https://sciup.org/14338554

IDR: 14338554

Текст научной статьи Опыт применения усовершенствованной методики компрессионной и эластографии сдвиговых волн селезенки в многопрофильном стационаре

В последние годы активно разрабатывается новое направление в ультразвуковой диагностике – соноэластография (СЭГ) [1, 2, 4 - 7, 10, 11, 16]. В основе этой методики визуализации тканей лежит различие эластических свойств (упругости, жесткости и растяжимости) нормальных и патологически измененных тканей, визуальная оценка их деформации, реализованная в современных ультразвуковых диагностических приборах [1, 2, 4 - 7, 10]. Благодаря мето- дике компрессионной эластографии (КЭ) и эла-стографии сдвиговых волн (ЭСВ) используется технология, позволяющая оценивать эластичность тканей дистанционно. Причем, при проведении эластографии сдвиговых волн результаты исследования можно выразить и в цифровых показателях (КПа), в то время как при проведении компрессионной эластографии – в условных единицах, отражающих разницу жесткости измеряемых участков очага/органа [1, 5 - 7, 10, 14, 17 - 20].

Цель исследования: оценить клиникодиагностические возможности усовершенствованной методики компрессионной эластографии и эластографии сдвиговых волн при исследовании селезенки в многопрофильном стационаре.

Материалы и методы исследования

За 2014 - 2015 годы на базе ОГБУЗ «Клиническая больница № 1» сотрудниками Проблемной научно-исследовательской лаборатории ГБОУ ВПО Смоленского Государственного Медицинского Университета было обследовано 64 пациента, распределение больных по полу и возрасту представлены в таблице (табл. 1).

В первую группу пациентов входило 11 пациентов с заболеваниями систем крови (5 пациентов с диагнозом железодефицитная анемия тяжелой степени тяжести, на фоне хронического атрофического гастродуоденита, средней степени тяжести; 6 пациентов с диагнозом лимфогранулематоз, 2 стадия, категория В). Вторая группа инфекционных больных – 19 (5 пациентов с диагнозом инфекционный мононуклеоз; 14 пациентов с диагнозом хронический вирусный гепатит В, из них 5 пациентов с гепатитом В в стадии обострения с умеренными нарушениями функции печени (повышение АЛТ и АСТ соответственно до 93±6,2 Ед/л и 97±5 Ед/л) и 9 пациентов с выраженными нарушениями функции печени (повышение АЛТ до 223±19, АСТ до 245±19 Ед/л, ЩФ до 777±25 Ед/л) и начальными проявлениями портальной гипертензии и эндоскопическими признаками варикозно расширенных вен пищевода 2-3 степени). Третья группа больных гастроэнтерологического отделения – 24 (13 пациентов с диагнозом цирроз печени смешанного генеза (алкогольной и вирусной природы) с выраженными нарушениями функции печени (повышение АЛТ до 390±22, АСТ до 330±21 Ед/л, ЩФ до 899±25 Ед/л), класс B по Чайлд-Пью, портальной гипертензией и расширением вен пищевода;

11 пациентов с диагнозом – острый алкогольный гепатит, тяжелая форма, отечно-асцитический вариант) и пациентов с кардиологическими заболеваниями – 10 (диагноз – ИБС. Атеросклеротический и постинфарктный коронарокардио-склероз. Артериальная гипертензия 3 степени, риск 4. Хроническая сердечная недостаточность 2 Б. Постоянная форма мерцательной аритмии).

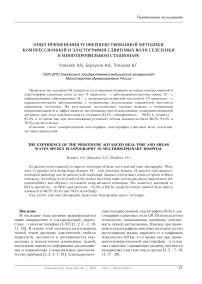

Исследование проводилось на аппаратах с возможностью применения эластографии сдвиговых волн и компрессионной эластографи конвексным датчиком (частотой 3,5 – 5 МГц) АНГИОДИН-Соно/П-Ультра НПФ БИОСС, (Россия) и Hitachi Preirus (Япония). С учетом отсутствия стандартизированных этапов эла-стографии сдвиговых волн и компрессионной эластографии селезенки в предыдущих исследованиях [17], мы предложили усовершенствованную методику, основанную на четком, поэтапном применении СЭГ и КЭ. Первым (основным) этапом нашего исследования было проведение эластографии сдвиговых волн и компрессионной эластографии в стандартном положении пациента лежа на правом боку с запрокинутой за голову левой рукой с положением ультразвукового датчика параллельно реберной дуге (рис. 1а, б). Вторым (основным) этапом нашего исследования было проведение эла-стографии сдвиговых волн в стандартном положении пациента лежа на правом боку с запрокинутой за голову левой рукой с положением ультразвукового датчика перпендикулярно реберной дуге с получением максимального размера селезенки в поперечнике, с выведением сосудов ворот селезенки (рис. 2). Третьим этапом (дополнительный) было проведение эластогра-фии сдвиговых волн у пациента лежа на спине с запрокинутой за голову левой рукой, с возможностью ротировать датчик, как параллельно реберной дуге, так и перпендикулярно. Принципиальными требованиями всех этапов явилось

Таблица 1

Распределение групп пациентов по полу и возрасту

|

Группы |

Всего |

Мужчины |

Женщины |

Средний возраст |

|||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

Абс. |

% |

||

|

1 группа пациенты с ЗК |

11 |

17,2 |

7 |

10,9 |

4 |

6,25 |

43,42±4,54 |

|

2 группа пациенты ИБ |

19 |

29,7 |

17 |

26,6 |

2 |

3,1 |

40,75±7,26 |

|

3 группа пациенты ГО |

24 |

37,5 |

18 |

28,1 |

6 |

9,4 |

42,14±6,69 |

|

4 группа пациенты КО |

10 |

15,6 |

6 |

9,4 |

4 |

6,25 |

46,60±8,35 |

|

Всего |

64 |

100 |

48 |

75 |

16 |

25 |

43,23±6,71 |

Примечание: ЗК – заболевания крови, ИБ – инфекционные больные, ГО – пациенты гастроэнтерологического отделения, КО – пациенты кардиологического отделения.

Рис. 2. Второй этап стандартизированной методики: зона измерения эластографии сдвиговых волн при положении пациента лежа на правом боку, где 1 – схематичная визуализация селезенки при таком положении тела и датчика, 2 – положение датчика: перпендикулярно ребрам, 3 – проекция расположения ребер, 4 – зоны исследования плотности селезенки – мультифокальность исследова-ния,5 – проекция визуализации сосудов в воротах селезенки

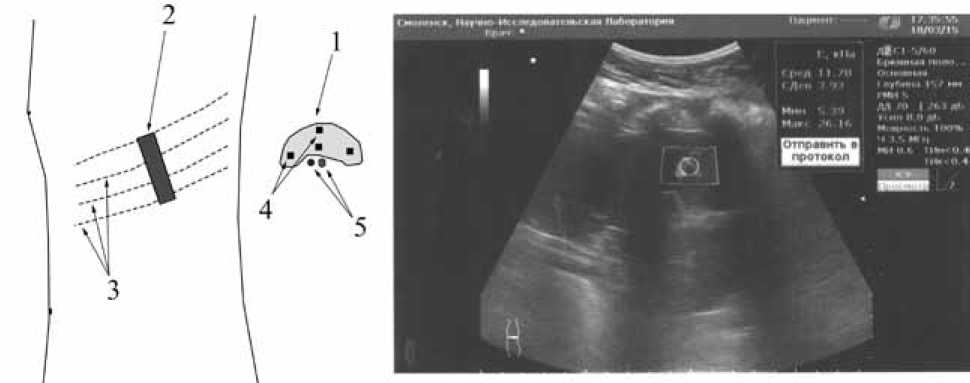

проведение ЭСВ в 7 различных точках селезенки, на расстоянии 4-5 мм от капсулы селезенки и от крупных сосудов (рис 3). Проведение исследования на спине применялось в качестве уточняющего исследования, при недостаточной визуализации селезенки на первом и втором этапах или трудностях при эластографии сдвиговых волн (неустойчивая фиксация изображения, смещение за счет дыхательных движений и др). Данный этап не проводится, если все точки измерения на 1-2 этапах устойчивы при эласто-графии, а также при компрессионной эластогра-фии, из-за трудностей выполнения и визуализации селезенки и почки при данном положение пациента. По итогам проводился анализ воспроизводимости методики (ложноотрицательные (ЛО) и ложноположительные (ЛП) результаты) [3]. Также было проведено распределение

Рис. 3. Зоны исследования селезенки при эластографии сдвиговых волн, где 1 – капсула селезенки (10 мм), 2 – зона повышенного кровоснабжения селезенки - зона Б, 3 – сосуды селезенки, 4 – участки исследования эла-стографии,сдвиговых волн селезенки в зоне предпочтительной для измерения – зона В, 5 – зона нежелательная для измерений (зоны А – 1/6 длин-ника селезенки) – зона А, 6 – участки исследования эла-стографии сдвиговых волн в зоне Б.

полученных количественных результатов жесткости паренхимы селезенки в зависимости от нозологичес-кой формы. Референтным методом являлось цитологическое исследование биопсийного материала, аутопсии, заключительный клинический диагноз.

Результаты исследования

При анализе разработанного нами алгоритма проведения ЭСВ и КЭ и стандартного обследования была выявлена тесная взаимосвязь времени, затраченного на исследование, появления ЛО и ЛП результатов и, как следствие, воспроизводимости методики в зависимости от применяемого алгоритма исследования. На стандартное обследование уходило от 15 до 20 мин, на ЛО приходилось 17,4%, на ЛП 20,6%, воспроизводимость колебалась от 37% до 70%. При проведении разработанной нами методики было получено ЛО – 8,2%, ЛП – 10,8%, воспроизводимость 93%. Анализируя полученные данные можно отметить, что используя разработанный нами алгоритм увеличивается время проведения исследования, это связано с тем, что увеличивается количество зон эластографии сдвиговых волн, что, в свою очередь, значительно уменьшает появление ЛП и ЛО результатов. При анализе полученных количественных данных, для ЭСВ выраженных в КПа, для КЭ – коэффициенте разницы (КР) выраженном в у.е., были получены следующие результаты: у пациентов с диагнозом железодефицитная анемия тяжелой степени тяжести, на фоне хронического атрофического гастродуоденита, средней степени тяжести показатель жесткости составил 8,7±1,6 КПа, коэффициент раз-

Таблица 2

Сравнительные данные возможности рутинной и усовершенствованной методики

Выводы

При проведении эластографии сдвиговых волн и компрессионной эластографии по разработанной нами усовершенствованной методике выявляется уменьшение ЛО и ЛП результатов. Вместе с тем, в начале освоения методики повышается время на проведение исследования. Это говорит о том, что несмотря на простоту применения методики эластографии, необходимо мультифокальное исследование селезенки. В таком случае специалист избежит неинформативных случаев обследования пациента. При применении усовершенствованной методики также качественно возрастает воспроизводимость данных эластографии.

Эластография сдвиговых волн и компрессионная эластография селезенки позволяет определить жесткость, а следовательно и ее вовлеченность в патологический процесс, что непосредственно влияет на исход и прогноз заболевания.

Получены пилотные результаты информативности применения эластографии сдвиговых волн при различных заболеваниях: чувствительность – 93,1%, специфичность – 89,3%, точность – 91,3%.

Список литературы Опыт применения усовершенствованной методики компрессионной и эластографии сдвиговых волн селезенки в многопрофильном стационаре

- Борсуков А.В., Крюковский С.Б., Покусаева В.Н. с соавт. Эластография в клинической гепатологии (частные вопросы). Смоленск: Смоленская городская типография; 2011; 276 с.

- Буеверов А.О. Эластография -новый метод неинвазивной диагностики фиброза печени. Гепатологический форум. 2007. № 2. С. 14-18.

- Гланц С. Медико-биологическая статистика. Пер. с англ. М., Практика, 1998. 459 с.

- Зубарев А.В. Эластография -новый метод поиска рака различных локализаций/А.В. Зубарев, В.Е. Гажонова, Е.Н. Хохлова, и др.//Радиология -практика. 2008. № 6. C. 6-18.

- Митьков В.В. Оценка воспроизводимости результатов количественой ультразвуковой эластрографии/В.В. Митьков, С.А. Хуако, Э.Р. Ампилогова и др.//Ультразвуковая и функциональная диагностика. 2011. № 2. С. 120.

- Осипов Л.В. Технологии эластографии в ультразвуковой диагностике (обзор). Медицинский алфавит. Диагностическая радиология и онкотерапия. 2013; 3-4: 5-21.

- Bamber J., Cosgrove D., Dietrich C.F. et al. EFSUMB Guidelines and Recommendations on the Clinical Use of Ultrasound Elastography. Part 1: Basic Principles and Technology. Ultraschall in Med. 2013; 34: 169-184.

- R.H. Behler, T.C. Nichols, H. Zhu, et al. ARFI imaging for noninvasive material characterization of atherosclerossis. Part II: toward in vivo characterization//Ultrasound Med Biol. 2009. Vol. 35. P. 278-295.

- Bercoff J. Supersonic shear imaging: a new technique for soft tissue elasticity napping. IEEE Trans/J. Bercoff, M. Tanter, M. Fink//Ultrason Ferroelectr Freq Control. 2004. Vol. 51, N 4. P. 396-409.

- Cosgrove D., Bamber J., Dietrich C.F., et al. EFSUMB Guidelines and Recommendations on the Clinical Use of Ultrasound Elastography. Part 2: Clin Appl. http://dx.doi.o Published on-line: 2013 DOI: rg/10.1055/s-0033-1335375

- Garra B.S. Imaging and estimation of tissue elasticity by ultrasound. Ultrasound Q. 2007. Vol. 23, N 4. P. 255-268.

- Giorgio A. Sonographic recongnition of intraparenchymal regenerating nodules using high-frequency transducers in patients with cirrhosis/A. Giorgio, G. Francia, G. de Stefano et al.//J. Ultrasound Med. 1991. Vol. 10, N 7. P. 355-59.

- M. Giovannini, B. Thomas, B. Erwan et al. Endoscopic ultrasound elastography for evaluation of lymph nodes and pancreatic masses: a multicenter study. World J Gastroenterol. 2009. Vol. 15, N 13. P. 1587-93.

- Goertz R.S. Measurement of liver elasticity with acoustic radiation force impulse (ARFI) technology: an alternative noninvasive method for staging liver fibrosis in viral hepatitis/R.S. Goertz, Y. Zopf, V. Jugl, et al.//Ultraschall Med. 2010. Vol. 31, N 2. P. 151-155.

- Gomez-Dominguez, E. Transient elastography: a valid alternative to biopsy in patients with chronic liver disease/E. Gomez-Dominguez, J. Mendoza, S. Rubio et al.//Aliment Pharmacol Ther. 2006. Vol. 24. P. 513-18.

- Greenleaf, J.F. Selected methods for imaging elastic properties of biological tissues./J.F. Greenleaf, M. Fatemi, M. Insana//Ann Rev Bomed Eng. 2003. Vol. 5. P. 57-78.

- Leonardo R., Massimo A., et al. A New Sampling Method for Spleen Stiffness Measurement Based on Quantitative Acoustic Radiation Force Impulse Elastography for Noninvasive Assessment of Esophageal Varices in Newly Diagnosed HCV-Related Cirrhosis. Hindawi Publishing Corporation. BioMed Res Int Vol. 2014, Article ID 365982, 8 pgs.

- M. Lupsor, R. Badea, H. Stefanescu, et al. Performance of a New Elastographic Method (ARFI technology) Compared to Unidimensional Transient Elastography in the Noninvasive Assessment of Chronic Hepatitis C. Preliminary Resalts. J Gastrointest Liver Dis. 2009. Vol. 3. P. 303-10.

- Nightingale K. Shear-wave generation using acoustic radiation force: in vivo and ex vivo results/K. Nightingale, S. McAleavey, G. Trahey//Ultrasound Med Biol. 2003. Vol. 29, N 12. P. 1715-1723.

- M.L. Palmeri, K. Frinkley, L. Zhai, et al. Acoustic Radiation Force Impulse (ARFI) imagibg of the gastrointestinal tract.Ultrasonic Imaging. 2005. Vol. 27. P. 75-88.