Опыт разработки новой относительной хронологии фатьяновских могильников

Автор: Волкова Е.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования керамического производства

Статья в выпуске: 240, 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена разработке относительной хронологии фатьяновских могильников. На основе изучения гончарных и погребальных традиций фатьяновского населения автором выделены, во-первых, четыре вида и три разновидности кладбищ, во-вторых, могильники, оставленные населением со счетом родства по мужской линии и по женской линии, в-третьих, три группы могильников по особенностям половой принадлежности социально значимых индивидов, там похороненных. Эта информация позволила распределить фатьяновские могильники по семи хронологическим группам.

Бронзовый век, фатьяновская культура, гончарные традиции, традиции погребального обряда, социальная структура населения, линии счетародства, относительная хронология

Короткий адрес: https://sciup.org/14328202

IDR: 14328202

Текст научной статьи Опыт разработки новой относительной хронологии фатьяновских могильников

Первую попытку создать относительную хронологию фатьяновских памятников предприняла О. А. Кривцова-Гракова. Она выделила 3 группы фатьянов-ской культуры (московскую, ярославскую и чувашскую) и предположила, что они имеют не только локальные, но и хронологические особенности, отражающие движение фатьяновских племен с запада на восток. Соответственно, наиболее ранняя московская группа датировалась ею концом III – первой четвертью II тыс. до н. э., ярославская группа – второй четвертью II тыс. до н. э., чувашская – второй половиной II тыс. до н. э. Хронологические рамки всей фатьяновской культуры были определены О. А. Кривцовой-Граковой как конец III тыс. до н. э. – последняя четверть II тыс. до н. э. ( Кривцова-Гракова , 1947. С. 33). Большое количество новых фатьяновских могильников, раскопанных Верхневолжской археологической экспедицией под руководством Д. А. Крайнова, позволило автору раскопок не только уточнить сами локальные группы, но и предложить их хронологию. По мнению Д. А. Крайнова, локальные группы не отражают хронологию культуры в целом, в них имеются как более ранние, так и более поздние памятники. Тем не менее он предложил следующую датировку локальных групп: двинско-волховская – 1800–1500 гг. до н. э., москов-ско-клязьменская и окско-деснинская – 1750–1700–1400 г. до н. э. ( Крайнов , 1972. С. 225), верхневолжская – 1750–1400 гг. до н. э. и вятско-ветлужская – XIV–XIII вв. до н. э. (Там же. С. 223, 230–231, 238). Радиокарбонные даты для фатьяновской культуры и новые даты для жуцевской культуры и культуры боевых топоров в Эстонии позволили Д. А. Крайнову и О. С. Гадзяцкой не только определить хронологические рамки фатьяновской культуры (рубеж III–II тыс. до н. э. – XV–XIV вв. до н. э.), но и дать ее периодизацию ( Крайнов , Гадзяцкая , 1987. С. 39), которая в последующем была немного уточнена Д. А. Крайновым: I этап – Ивановогорский – XX–XVIII вв. до н. э., II этап – Никульцинский – XVIII–XVII вв. до н. э., III этап – Волосово-Даниловский – XVII–XVI вв. до н. э. и IV этап – Скомороховско-Буньковский – XVI–XV вв. до н. э. ( Крайнов , 1987. С. 74). К первому этапу были отнесены следующие могильники: Ивановогор-ский, Давыдковский, Икшанский, Тургиновский, Лихачевский и др.; ко второму этапу – Никульцинский, Голузиновский, Наумовский, Олочинский, Ковровский, Милославский, Халдеевский, Ильинско-Хованский, Ханевский, Сущевский, Протасовский, Кузьминский, Таскаихский, Овинищенский, Тимофеевский, Во-ронковский и др.; к третьему этапу – Волосово-Даниловский, Вауловский, Фа-тьяновский, Великосельский, Горкинский, Горицкий, Мытищинский, Болш-невский, Истринский, Буланинский и др., к заключительному этапу культуры относятся могильники Буньковский, Николо-Перевоз, Скомороховский, Быст-ринский ( Крайнов , Гадзяцкая , 1987. С. 39–40). Радиоуглеродные даты с фать-яновского поселения РАНИС–пойма и стоянок ЗБС-4 и ЗБС-4 с фатьяновской керамикой дали возможность Н. А. Кренке, И. Н. Ершову и А. В. Лазукину отнести эти памятники к середине III тыс. до н. э. ( Кренке , Ершов и др. , 2013. С. 19). Эти памятники, а также Ханевский могильник отнесены ими к «начальной фазе фатьяновской культуры» (Там же. С. 23).

Таковы сложившиеся на сегодняшний день представления об абсолютной и относительной хронологии фатьяновских могильников. Реконструкция социальной организации населения фатьяновской культуры на основе гончарных традиций и традиций погребального обряда этого населения, естественно, при опоре на антропологические данные, позволила мне предложить новую относительную хронологию некоторых фатьяновских могильников, положив в основу данные о социальной структуре фатьяновского общества. Эта относительная хронология базируется, во-первых, на существовании различных видов кладбищ, во-вторых, на различных линиях счета родства у изучаемого населения, в-третьих, на половой принадлежности социально значимых индивидов, выделенных на могильниках.

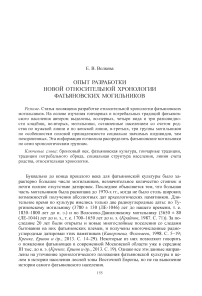

Напомню, что в ходе анализа фатьяновского материала выявилось несколько видов кладбищ: смешанные , родовые , мужские и детские . Родовые кладбища представлены тремя разновидностями (рис. 1): классическое родовое, родовое мужское и родовое женское ( Волкова , 2014. С. 38–40).

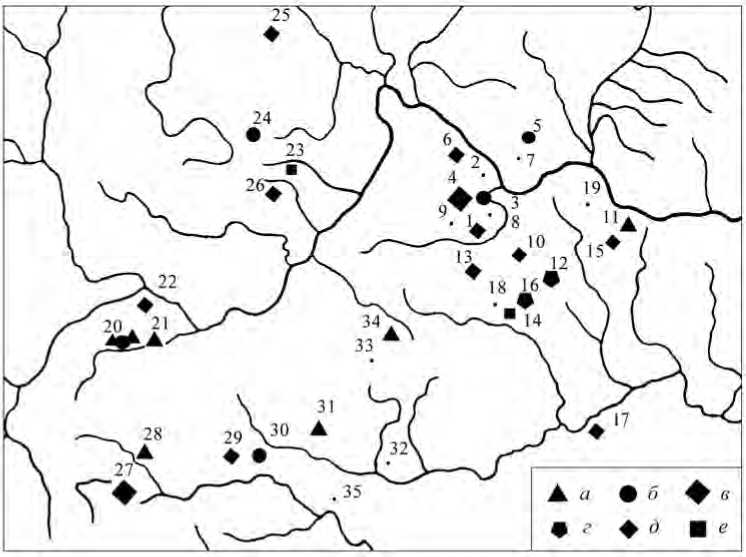

Было установлено также, что социальная организация фатьяновского общества представляла собой дуально-родовую структуру ( Волкова , 2012. С. 5–9). Это общество было разделено на семьи, но у населения, оставившего разные могильники, счет родства велся по-разному. Патрилинейный счет родства и вероятная патрилокальность поселений были характерны для фатьяновцев, оставивших Волосово-Даниловский, Воронковский, Тимофеевский, Олочинский и Протасовский могильники (рис. 2). Матрилинейный счет родства с вероятной матрилокальностью обитания прослеживается у населения, оставившего Ни-кульцинский, Мытищинский, Милославский и Второй Новинковский могильники ( Волкова , 2014. С. 40–41).

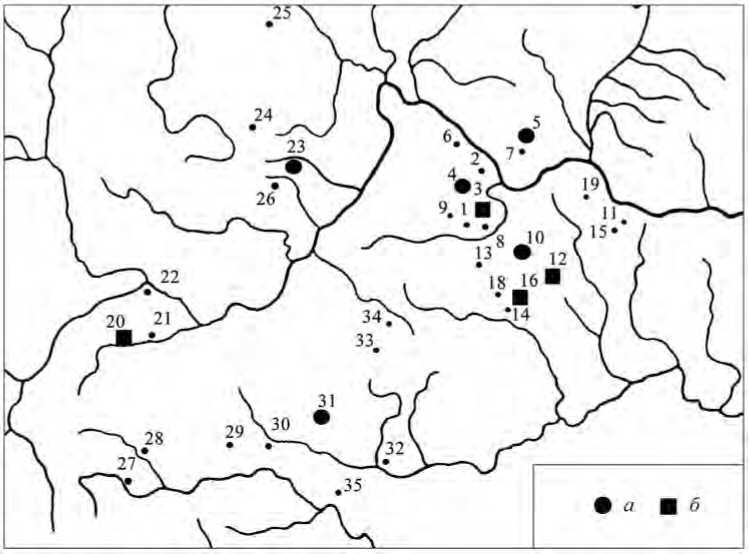

По материалам большинства могильников выявилась социальная неоднородность фатьяновского общества: наличие в нем индивидов, занимающих высокое положение, и рядовых членов коллективов. По каждому могильнику фиксируется разное количество таких индивидов и разная их половая принадлежность. По половой принадлежности социально значимых индивидов выделены три группы могильников (рис. 3). Первая группа включает могильники, где особый статус имеют только мужчины, вторая – могильники, где особый статус имеют мужчины и женщины (преимущественно одна женщина), к третьей группе относятся могильники, где особый социальный статус имеют только женщины (Там же).

Различные виды кладбищ и разные линии счета родства у изучаемого населения связаны, скорее всего, с разным временем бытования фатьяновцев, оставивших те или иные могильники. Можно предположить, во-первых, что смешанные кладбища являются более ранними по сравнению со всеми остальными видами кладбищ, а родовые кладбища, наоборот, наиболее поздними, во-вторых, что матрилинейный счет родства отражает более ранний этап развития фатьяновского общества, чем патрилинейный счет родства, в-третьих, наличие на мужских кладбищах погребений женщин особого социального статуса демонстрирует незавершенную стадию перехода общества от матрилокального к патрилокальному счету родства.

Поэтому к наиболее ранним фатьяновским могильникам ( хронологическая группа 1 ) я отношу те смешанные кладбища, на которых, во-первых, нет парных погребений, во-вторых, могилы находятся на значительном расстоянии друг от друга, в-третьих, нет выделенных социально значимых индивидов. Это могильники Ивановогорский, Кривцовский и Новинки 3.

Рис. 1. Карта-схема распространения изученных автором могильников фатьяновской культуры с указанием видов (и разновидностей) кладбищ а – смешанное; б – родовое классическое; в – родовое мужское; г – родовое женское; д – мужское; е – детское

Список могильников фатьяновской культуры к картам-схемам (рис. 1–3)

Ярославская группа : 1 – Голузиновский; 2 – Наумовский; 3 – Никульцинский; 4 – Ворон-ковский; 5 – Волосово-Давыдовский; 6 – Вауловский; 7 – Фатьяновский; 8 – Великосельский; 9 – Халдеевский

Ивановская группа : 10 – Тимофеевский; 11 – Кривцовский; 12 – Мытищинский; 13 – Иль-инско-Хованский; 14 – Горкинский; 15 – Скомороховский; 16 – Милославский; 17 – Ковровский; 18 – Карашский; 19 – Горицкий

Калининская группа : 20 – Новинковские (1, 2, 3); 21 – Тургиновский; 22 – Ошурковский; 23 – Олочинский; 24 – Болшневский II; 25 – Овинищенский; 26 – Таскаихский

Московская группа : 27 – Ханевский; 28 – Ивановогорский; 29 – Истринский; 30 – Трос-тинский (Никольское-Правое); 31 – Протасовский; 32 – Буньковский; 33 – Сущевский; 34 – Кузьминский; 35 – Верейский; 36 – Николо-Перевоз

Следующую по времени хронологическую группу 2 составляют смешанные кладбища, на которых могут быть парные погребения, выделяется социально значимый индивид, но могилы находятся на достаточно большом расстоянии друг от друга. Это Тургиновский, Протасовский, Кузьминский могильники и Новинки 1.

Рис. 2. Карта-схема распространения изученных автором могильников фатьяновской культуры, оставленных населением с разным счетом родства а – по мужской линии; б – по женской линии

Возможно, в эту же хронологическую группу входят мужские и детские кладбища, могилы которых расположены на значительном расстоянии друг от друга, нет парных погребений и нет социально значимых индивидов. Это Ильинско-Хованский, Скомороховский, Ковровский, Ошурковский, Овинищин-ский и Таскаихский могильники.

Следующими по времени могут быть могильники, представляющие собой мужские кладбища, на которых имеются погребения мужчин и женщин особого статуса ( хронологическая группа 3 ). Это Вауловский и Тимофеевский могильники.

Мужские кладбища с погребениями только мужчин особого статуса, такие как Истринский и Голузиновский могильники, относятся к чуть более позднему времени, чем предыдущие ( хронологическая группа 4 ).

Изложенную выше хронологическую схему необходимо дополнить имеющейся информацией о счете родства у изучаемого населения. Выделим могильники, оставленные населением с патрилокальным счетом родства, в чуть более позднюю группу ( хронологическая группа 5 ): детский Олочинский, смешанный Протасовский и мужской Тимофеевский могильники. Их положение на временной шкале между ранними и поздними могильниками наименее определенно.

Рис. 3. Карта-схема распространения фатьяновских могильников, на которых имеются погребения индивидов особого статуса а – погребения мужчин и женщин особого статуса; б – погребения только женщин особого статуса; в – погребения только мужчин особого статуса

При анализе временных особенностей родовых кладбищ, которые составляют наиболее позднюю группу (Никульцинский, Воронковский, Волосово-Даниловский, Мытищинский, Милославский, Новинки 2, Болшневский II, Тростинский и могильник Николо-Перевоз) по отношению ко всем более ранним могильникам, необходимо учитывать, во-первых, по какой линии велся счет родства, во-вторых, к какому из разновидностей кладбищ они относятся. Предполагаем, что наиболее поздними кладбищами ( хронологическая группа 7 ) являются те, которые оставлены населением с патрилинейным счетом родства (Воронковский и Волосово-Даниловский могильники), а наиболее ранними из них ( хронологическая группа 6 ) – классические родовые кладбища, оставленные населением со счетом родства по женской линии (могильник Новинки 2), и женские родовые кладбища (Мытищинский и Милославский могильники).

При сравнении этой относительной хронологии могильников и той, которую в свое время предложили Д. А. Крайнов и О. С. Гадзяцкая, можно увидеть ряд расхождений. Но необходимо подчеркнуть, что пока речь идет только о предварительной реконструкции относительной хронологии фатьяновских могиль- ников. Дальнейшее исследование, направленное на изучение закономерностей изменения во времени гончарных традиций, позволит ее уточнить и детализировать.

Список литературы Опыт разработки новой относительной хронологии фатьяновских могильников

- Волкова Е. В., 2012. Социальная структуРА населения фатьяновской культуры (методика анализа и результат)//РА. № 3. С. 5-19.

- Волкова Е. В., 2014. Социальная организация населения фатьяновской культуры (предварительные итоги)//КСИА. Вып. 236. С. 36-41

- Каверзнева Е. Д., Фоломеев Б. Ф., 1998. Радиоуглеродная хронология памятников неолита -ранней бронзы озерной Мещеры//Тр. ГИМ. Вып. 96: Археологический сборник. М.: ГИМ. С. 5-19.

- Крайнов Д. А., 1972. Древняя история Волго-Окского междуручья. Фатьяновская культура. II тысячелетие до н. э. М.: Наука. 274 с.

- Крайнов Д. А., 1987. Фатьяновская культура//Эпоха бронзы лесной полосы СССР/Отв. ред. О. Н. Бадер и др. М.: Наука. С. 58-76. (Археология СССР.)

- Крайнов Д. А., Гадзяцкая О. С., 1987. Фатьяновская культура. Ярославское Поволжье. М.: Наука. 146 с. (САИ; вып. В1-22.)

- Кренке Н. А., Ершов И. Н., Лазукин А. В., Войцик А. А., Раева В. А., Рожанская Н. И, 2013. Поселенческие объекты круга культур шнуровой керамики в долине Москвы-реки//Археология Подмосковья: материалы научного семинара. М.: ИА РАН. Вып. 9. С. 14-29.

- Кривцова-Гракова О. А., 1947. Хронология памятников фатьяновской культуры//КСИИМК. Вып. XVI. С. 22-33.