Опыт реализации проектно-деятельностного подхода в процессе преподавания курса «Археология» в Алтайском государственном педагогическом университете

Автор: Головченко Н.Н., Грибанова Н.С., Вайцель Д.Э.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Преподавание археологии в вузах

Статья в выпуске: 7 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена обобщению опыта реализации проектно-деятельностного подхода в процессе преподавания курса «Археология» в Алтайском государственном педагогическом университете. Рассматривается практика осуществления учебных просветительских проектов по археологической реконструкции. Базой для создания реконструкций-стилизаций служат оригинальные материалы Историко-краеведческого музея университета. Технические условия создания проектного продукта определяются доступной учителю-предметнику и студенту-практиканту материальной базой. Представлены ход и результаты изготовления стилизаций меча и доспеха населения Верхнего Приобья второй половины I тыс. до н. э. Показаны возможности 3D-моделирования в осуществлении данного проекта. В ходе исследования авторы приходят к выводу о том, что проектно-деятельностный подход позволяет эффективно сочетать подчерпнутые из специальной литературы и в процессе обучения теоретические знания студентов с деятельными механизмами их презентации в современном образовательном пространстве.

Алтайский государственный педагогический университет, проектно-деятельностный подход, иммерсивные технологии, педагогическая археология, археологическая реконструкция

Короткий адрес: https://sciup.org/147244537

IDR: 147244537 | УДК: 902 | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-7-9-18

Текст научной статьи Опыт реализации проектно-деятельностного подхода в процессе преподавания курса «Археология» в Алтайском государственном педагогическом университете

У истоков археологических исследований во многих регионах России стояли преподаватели и сотрудники педагогических университетов. По этой причине дисциплины, связанные с изучением археологического наследия, традиционно входят в число базовых курсов, преподаваемых будущим учителям истории, обществознания, специалистам в сфере туризма, культуры и молодежной политики, и являются неотъемлемым атрибутом их профессиональной подготовки. В полной мере данная традиция свойственна и Институту истории, социальных коммуникаций и права Алтайского государственного педагогического университета (ИИСКиП АлтГПУ).

Включение регионального компонента в процесс обучения историко-педагогических кадров в АлтГПУ давно и прочно базируется на сочетании в программе подготовки теоретического курса с обязательным прохождением учебных полевой археологической и музейной практик. Однако технологическая трансформация организации (открытие Технопарка универсальных педагогических компетенций и Педагогического кванториума имени Павла Константиновича и Любови Алексеевны Одинцовых), появление инновационных методик (иммерсивные технологии, геймификация) и актуализация новых социальных запросов (тре- бования к организации школьных музеев) вносят определенные коррективы в данный процесс. Существенное влияние на развитие имеющихся педагогических практик и подходов при этом, безусловно, оказывает Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования третьего поколения, акцентирующий особое внимание на формировании у будущих педагогов-историков группы «мягких» навыков (так называемых «soft skills»), ориентированных в числе прочего на успешную реализацию различного рода проектов.

Проектно-деятельностный подход, представляющий собой один из наиболее перспективных векторов развития современного педагогического образования, в первую очередь ориентирован на активное вовлечение обучающихся в процесс получения новых знаний. При этом в педагогическом университете он должен реализовываться применительно к студентам, получающим профессиональное образование, и самими студентами, взаимодействующими со школьниками в рамках учебных педагогических практик [Ратникова, 2023].

Целью настоящей статьи является обобщение актуального, базирующегося на привлечении имеющейся у университета междисциплинарной ресурсной базы (практики, Историкокраеведческий музей, Технопарк, Кванториум) и ориентированного на применение в рамках профессиональной педагогической работы опыта реализации проектно-деятельностного подхода в процессе преподавания курса «Археология» в АлтГПУ.

Обоснование выбора формы проектной деятельности

Ориентация студентов на получение новых знаний, приобретение практического опыта поиска и атрибуции вещественных исторических источников – одна из ключевых задач полевой археологической и музейной практик. Поэтому практико-деятельностный подход в преподавании курса «Археология» вряд ли стоит считать каким-то модным нововведением. Теоретические курсы, полевая и музейная практики, подготовка курсовых работ и их апробация в виде статей и докладов на студенческих конференциях (РАЭСК, МНСК) – традиционные формы реализации проектно-деятельностного подхода в преподавании археологии, доказавшие свою эффективность при подготовке профильных специалистов.

Первую археологическую экспедицию Барнаульского государственного педагогического института (ныне АлтГПУ) провел на памятнике Иня еще в 1951 г. А. П. Уманский. С тех пор собранные материалы позволили организовать в университете собственный Историко-краеведческий музей, хранящий одно из самых репрезентативных собраний археологических древностей региона. Каждое лето студенты-историки выезжают в поле, последние годы в рамках двух экспедиционных отрядов, возглавляемых М. А. Деминым и А. Н. Телегиным.

Особо важно в данном отношении отметить организационной опыт доктора исторических наук, профессора М. А. Демина по институализации школьной археологии в рамках ежегодных археологических экспедиций обучающихся профильных (исторических) классов Алтайского краевого педагогического лицея-интерната (эпизодическое участие в экспедициях АлтГПУ принимают и иные группы школьников с их учителями-руководителями) [Демин, Демина, 2001; Демин, 2016]. По окончании полевых исследований школьники, лицеисты и студенты могут принимать участие в камеральной обработке полученных в ходе раскопок материалов, готовить самостоятельные публикации, курсовые и дипломные работы (проекты). С учетом трансфера кадров из педагогического лицея в педагогический университет таким образом складывается система непрерывного исторического образования.

Между тем центральной проблемой подобной формы реализации практико-деятельностного подхода является, как ни странно, его достаточно низкая практическая педагогическая составляющая. Студент – участник экспедиций, имеющий опыт камеральной обработки вещественных источников, возможно, подготовивший ряд небольших публикаций и даже написавший по археологии курсовую работу, не может реализовать полученные навыки впо- следствии в ходе профессиональной педагогической деятельности, так как участие школьников в археологических исследованиях в массе своей носит эпизодический характер, в школьных музеях предметы археологии не хранятся и не экспонируются, организовать полноценную работу с ними в организациях общего образования зачастую невозможно. Данная ситуация приводит к тому, что полученные в ходе обучения в университете навыки студентов-историков остаются невостребованными в профессиональной деятельности, не получают стимула к дальнейшему развитию и со временем угасают.

Современный процесс обучения в педагогическом университете позволяет студентам выбирать различные траектории своего профессионального развития, в связи с чем неизбежно актуализируется необходимость расширения форм применения проектно-деятельностного подхода, а навыки, полученные в процессе его реализации, должны быть используемыми в профессиональной деятельности.

Студент-историк, выпускник, приступая к самостоятельной педагогической деятельности, может опираться на ресурсы и кейсы, сформированные с опорой на методические разработки сотрудников университета и источниковую базу университетского Историко-краеведческого музея. В качестве примера реализованных в АлтГПУ такого рода проектов можно привести работы по популяризации историко-культурного наследия Новотроицкого некрополя и созданные с опорой на его материалы тематические кейсы [Головченко, 2022; Грибанова и др., 2022] или опыт применения в педагогической деятельности студентов информационной программы с элементами игры «Древности Алтая» [Головченко и др., 2023]. Однако использование данного ресурса далеко не всегда оказывается возможным по техническим причинам, а главное, редко полноценно отвечает требованиям включения в процесс обучения регионального компонента (ведь в этих кейсах, может быть, не отражена археология конкретной местности, где работает студент-выпускник). Кроме того, проектной деятельности на основе музейных коллекций должно предшествовать их детальное изучение, поскольку не все материалы качественно опубликованы.

С учетом указанных трудностей обозначилась задача поиска и апробации студентами-историками новых, более доступных, возможно, упрощенных, универсальных или даже «игровых» форм организации проектной деятельности, применимых в педагогическом процессе [Веряев, Каменская, 2021; 2022]. Наиболее полноценно в данный ракурс социальной активности вписывается археологическая реконструкция, которая может осуществляться как натурно, так и виртуально с различным уровнем аутентичности. Далее мы предлагаем рассмотреть опыт реализации линейки связанных между собой тематических кейсов, потенциально вписывающихся в портфолио будущего учителя-историка, разрабатывающего учебные школьные проекты по археологии.

Практика реализации комплексного педагогического проекта по археологической реконструкции

Старт проекта с одинаковым успехом может быть осуществлен в процессе полевых исследований, во время работы с фондами Историко-краеведческого музея или же с началом педагогической практики. Важно понимать, что не всегда выгодно базировать его на каких-то высоко аттрактивных материалах (поделки из золота, высокохудожественные изделия и т. п.). Подобный подход может сформировать искаженное представление об археологии у обучающихся.

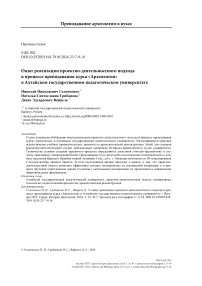

В нашем случае в качестве базового для проекта предмета был выбран фрагментированный железный кинжал из кургана 1 погребения 1 могильника Масляхи-1 (рис. 1, 1 ), с которым студент может ознакомиться в рамках музейной практики, а школьник - в рамках акции «Университетские музеи детям» (предмет не экспонируется).

Курганный могильник III–II вв. до н. э. Масляха-1, расположенный в Крутихин-ском районе Алтайского края (на границе с Новосибирской областью), был исследован экспедицией В. А. Могильникова, отрядом БГПИ под руководством А. П. Уманского в 1979 г. Материалы исследования могилы 1 ранее фрагментарно публиковались авторами раскопок [Могильников, Уманский, 1992], а интересующий нас предмет был описан О. С. Лихачевой [2020, рис. 25, 2 ], предложившей его интерпретацию в качестве меча и соответствующую графическую реконструкцию (рис. 1, 3 ).

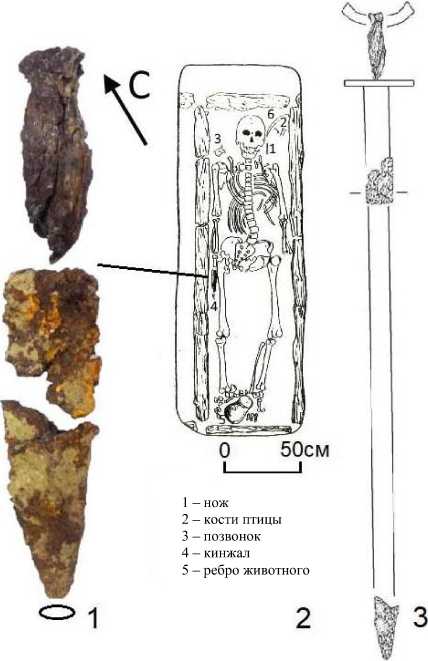

С привлечением опубликованных материалов монографического исследования О. С. Лихачевой, как наиболее доступного для студента источника информации , в рамках педагогической практики школьниками г. Барнаула под руководством С. В. Зюкова была осуществлена натурная реконструкция «масляхинского меча» и доспеха так называемой каменской культуры (рис. 2).

Стилизованная реплика меча выполнена из стали типа 50ХГФА. Процесс ее изготовления был начат с нагрева заготовки, ее выпрямления и формирования клинка и черена. С помощью углошлифовальной машины были сделаны скосы на лезвии, имитирующие поражающую часть меча. Далее изготавливалось перекрестие, в силу технологических особенностей оно было выполнено составным – из четырех пластин низкоуглеродистой стали. Для навер-

Рис. 1 . Кинжал из погребения 1 кургана 1 могильника Масляха-1 ( 1 ), план погребения (2), реконструкция кинжала ( 3 ) (по О. С. Лихачевой [2020, рис. 25, 2 ]). Фото Н. Н. Головченко

Fig. 1 . Dagger from the burial 1 of the mound 1 of the Maslyakha-1 burial ground ( 1 ), burial plan (2), reconstruction of dagger ( 3 ) (according to O. S. Likhachyova [2020, fig. 25, 2 ]).

Photo by N. N. Golovchenko

шия использовалась сталь со средним со держанием углерода. Так как оно имеет дугообразную, сложную форму, возникли определенные проблемы при его изготовлении. По завершении работ рукоять была обтянута кожаным ремешком. Весь процесс работ осуществлен на базе школьного кабинета труда, во всех этапах изготовления реплики участвовали школьники.

В дополнение к мечу студентом-практикантом вместе со школьниками был изготовлен и панцирь (типа «пончо», по О. С. Лихачевой). Подложка доспеха представляет собой парное соединение двух кусков кожи (юфть) с вырезами по горловине, сшитых в районе наплечников и имеющих завязки для подгонки по фигуре. Боковые полы доспеха также имеют кожаную шнуровку. На переднюю и заднюю части нашиты металлические пластины, изготовленные из листовой меди. Каждая пластина пришита кожаным шнуром к основе и сшита с каждой последующей как в горизонтальном, так и в вертикальном ряду.

Обе реконструкции изготавливались и используются в качестве учебно-наглядных экспонатов, главное назначение которых – пробуждение интереса к культуре и быту древнего населения Верхнего Приобья эпохи раннего железа. Они не являются аутентичными копиями, но созданы с привлечением доступной материально-технической базы.

Рис. 2. Стилизация меча, доспеха и пояса второй половины I тыс. до н. э.

Фото Н. Н. Головченко

Fig. 2 . Stylization of the sword, armor and belt of the second half of the 1st millennium BC.

Photo by N. N. Golovchenko

Рис. 3 . Создание 3D-модели воина Верхнеобского бассейна эпохи раннего железа:

1 – первичная модель и прототипы для нее; 2 – модель после печати на 3D-принтере и раскраски.

Фото Н. Н. Головченко

Fig. 3 . Creation of a 3D model of a warrior from the Upper Ob basin of the Early Iron Age:

1 – primary model and prototypes; 2 – model after 3D printing and coloring.

Photo by N. N. Golovchenko

В рамках сетевого взаимодействия школы и университета удалось отработать и создание стилизованной реконструкции масляхинского меча в формате аксессуара 3D-модели воина Верхнеобского бассейна второй половины I тыс. н. э. Модель создана в общедоступных графических редакторах и отпечатана на 3D-принтере Zenit на базе Технопарка универсальных педагогических компетенций АлтГПУ (рис. 3). Модель используется в просветительской работе образовательной организации (в том числе и в качестве сувенирной продукции).

Интеграция проекта в исследовательскую деятельность студента

Исследовательская деятельность студентов АлтГПУ, ориентированная на изучение объектов археологического наследия, осуществляется на базе Историко-краеведческого музея Ал-тГПУ. Ключевой особенностью данного процесса является его ориентация не только на научную работу, но и на презентацию ее результатов. Соответственно, любая реконструкция и послужившие для ее создания исходные данные нуждаются в тщательной верификации. В частности, процесс изучения масляхинских находок в силу фрагментарности их публикации требует обращения к архивным материалам результатов раскопок, из которых можно получить более точные и конкретные сведения о контексте обнаружения интересующих предметов.

В архиве учебной научно-исследовательской лаборатории «Историческое краеведение» хранятся отчеты и полевые чертежи погребений курганного могильника Масляха-1 (см. рис. 1, 3 ), обратившись к которым, можно узнать, что могила 1 была обнаружена в югозападном секторе кургана 1. Могильное пятно имело форму подпрямоугольника размерами 2,45 × 0,85 м, ориентированное по линиям северо-восток – восток и юго-запад – запад. Могильная яма имела ту же ориентировку, форму и размеры, глубина ее 1,30 м от уровня погребенного горизонта. На глубине около 1,0 м она сужалась уступом шириной до 0,10 м с северо-западной стороны и 0,20 м – с северо-восточной. С двух других сторон уступов не было. Размеры могилы по дну – 2,10 × 0,55 м. Ниже уступа стенки могильной ямы были обложены березовыми бревнышками толщиной около 0,10 м, в три венца. По концам ямы были положены поперечные бревнышки длиной около 0,75 м, а на них – продольное перекрытие из таких же бревнышек длиной 2,35 м. Бревна перекрытия сохранились плохо, сильно истлели, но ясно, что перекрытие было сделано в один ряд.

На дне могилы выявлен скелет человека, лежавший на спине, ориентированный на север – северо-восток, руки и ноги вытянуты. Скелет принадлежал мужчине высокого роста, среднего возраста. Сохранность костей скелета хорошая за исключением костей пясти и запястья, которые не сохранились. У левой височной кости лежали ребро животного и небольшой железный нож, он был полностью разрушен коррозией, удалось лишь зарисовать его. Также там находились мелкие косточки, предположительно, птицы. У правого плеча лежал позвонок животного. Между костей стоп наклонно стоял кувшин с узким горлом и плоским дном, орнаментированный по плечикам двумя рядами ямок, наколов концом палочки. Поверхность гладкая оранжево-коричневого цвета с темными пятнами. В глине заметна примесь песка. У правой кисти, вдоль бедренной кости, лежал железный кинжал, клинок которого сохранился удовлетворительно, но перекрестие и рукоять сильно разрушены коррозией, а навер-шие сохранилось фрагментарно и предположительно реконструируется как серповидное.

Таким образом, реализовать проекты студенты и школьники могут на доступном материале, но привлечение полевой документации вместе с тщательным изучением и анализом опубликованных работ позволит приблизиться к достоверности археологической реконструкции. О рассмотренном нами случае можно заключить, что существенным недостатком небольшой статьи А. П. Уманского и В. А. Могильникова стало отсутствие в ее иллюстративном материале плана могилы, а также лаконичная форма описания инвентаря. Вследствие этого работавшая с ней и фондами музея О. С. Лихачева ошибочно реконструировала происходящий из погребения кинжал как меч [Лихачева, 2020, рис. 25, 2]. Данный кинжал имеет аналоги, например, в материалах Новотроицкого некрополя [Могильников, 1997; Шульга и др., 2009, рис. 108, 7, 8].

В педагогическом плане реализация такого проекта, основанного на неполноте опубликованных источников, перспективна тем, что она не требует проведения непосредственных полевых изысканий, на которые нужны особые разрешения, и при этом базируется на подлинных материалах музея и архивных источниках. Кроме того, подобный подход позволяет научить студента и школьника правильно понимать историографический контекст и его интерпретационную составляющую, осознавать необходимость тщательной работы со сложными историческими / археологическими источниками, допускающими поливариативность возможных суждений. Это важно, так как проектно-деятельностный подход предполагает активное вовлечение обучающихся в процесс получения новых знаний, в том числе и в плане работы над ошибками.

Заключение

Представленную методическую разработку отличает нелинейный, междисциплинарный и максимально практический характер ее реализации. В ходе работы над различными аспектами проекта обучающийся получает навыки обращения с археологическими и историческими источниками – научные тексты (полевые дневники, отчеты, статьи, монографии), фонды Историко-краеведческого музея (фотофиксация, описание). Студент знакомится с режимом работы структурных подразделений университета – Музей, Технопарк, Кванториум, научноисследовательская лаборатория, учится сочетать почерпнутые из специальной литературы теоретические знания с деятельными механизмами их презентации в современном образовательном пространстве.

Список литературы Опыт реализации проектно-деятельностного подхода в процессе преподавания курса «Археология» в Алтайском государственном педагогическом университете

- Веряев А. А., Каменская В. О. Геймификация как условие повышения мотивации и вовлеченности обучаемых в педагогический процесс // Актуальные вопросы педагогики и психологии образования: Материалы XII Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. Году науки и технологий в Российской Федерации. Барнаул, 2021. С. 89-92.

- Веряев А. А., Каменская В. О. Геймификация: от метафоры к педагогической технологии // Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса: Сб. тр. I Междунар. науч.-практ. конф. Симферополь: Ариал, 2022. С. 372-378.

- Демин М. А., Демина М. Е. Историко-краеведческая практика: цели, хроника экспедиций, некоторые итоги // Алтайский краевой педагогический лицей: история, опыт, проблемы. Барнаул: БГПУ, 2001. Вып. 3. С. 56-64.

- Демин М. А. Хроника археологических экспедиций Алтайского государственного педагогического лицея (1995-2014 г.) // Алтайский краевой педагогический лицей: неограниченные возможности. Барнаул: АКПЛ, 2016. С. 34-43.

- Головченко Н. Н. Чекан с антропоморфным изображением из Новотроицкого некрополя (материалы к курсу «Археологическое наследие Алтая») // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2022. Т. 21, № 5: Археология и этнография. С. 9-19. https://doi.org/10.25205/1818-7919-2022-21-5-9-19

- Грибанова Н. С., Головченко Н. Н., Труевцева О. Н. Использование мультимедийных ресурсов в историко-просветительной работе музея образовательной организации: Учеб.- метод. пособие. Барнаул: АлтГПУ, 2022. 105 с.

- Головченко Н. Н., Грибанова Н. С., Вайцель Д. Э. Опыт разработки археологического мультимедийного контента для студентов педагогических университетов // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2023. Т. 22, № 5: Археология и этнография. С. 9-19. https://doi.org/10.25205/1818-7919-2023-22-5-9-19

- Лихачева О. С. Вооружение и военное дело населения лесостепного Алтая в раннем железном веке (VIII-I вв. до н. э.). Барнаул: ИП Колмогоров И. А., 2020. 304 с.

- Могильников В. А., Уманский А. П. Курганы Масляха-I по раскопкам 1979 года // Вопросы археологии Алтая и Западной Сибири эпохи металла. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 1992. С. 69-93.

- Могильников В. А. Население Верхнего Приобья в середине - второй половине I тысячелетия до н. э. М.: Наука, 1997. 196 с.

- Ратникова Д. В. Проектная деятельность в структуре подготовки будущего учителя // Педагогическое образование на Алтае. 2023. № 1. С. 113-117.

- Шульга П. И., Уманский А. П., Могильников В. А. Новотроицкий некрополь. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2009. 329 с.