Опыт региональных социологических исследований

Автор: Морев Михаил Владимирович

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное развитие

Статья в выпуске: 5 (41), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен опыт Института социально-экономического развития территорий РАН в проведении социологических исследований на территории Вологодской области и Северо- Западного федерального округа. Показаны исторические аспекты возникновения системы мониторинга общественного мнения, рассмотрены его теоретико-методологические основы. Анализируется структура индикаторов мониторинга. Дается краткая интерпретация результатов исследований, отражающих тенденции социального самочувствия и социального восприятия. В том числе анализируются отношение населения к деятельности федеральных и региональных органов государственной власти, тенденции социального самочувствия, потребительских настроений, а также комплексного индикатора - индекса общественных настроений региона (ИОНР), разработанного непосредственно в ИСЭРТ РАН. Результаты выполняемых в ИСЭРТ РАН социологических исследований коррелируют с динамикой общероссийских опросов общественного мнения, которые проводятся Институтом социологии РАН (ИС РАН), Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Левада-Центром и др. Они свидетельствуют о постепенной адаптации российского общества к изменившимся после распада СССР условиям существования, позволяют увидеть наиболее важные характеристики современного этапа постсоветской российской истории, связанного с активизацией вопросов международных политических отношений, последствиями «крымской весны» и новыми вызовами, с которыми сталкивается сегодня отечественная экономика. В статье сделан вывод о том, что социологическое знание по мере эволюции всего мирового сообщества, частью которого является и российский социум, играет всё более значимую роль в процессах управления и обеспечения национальной безопасности, что связано с актуализацией нематериальных факторов развития. Поэтому внедрение результатов социологических исследований тенденций и факторов общественной трансформации в систему принятия управленческих решений на всех ее этапах служит необходимым условием эффективности управленческого процесса. 25-летний опыт ИСЭРТ РАН наглядно показывает, что данный принцип актуален, востребован и приносит конкретные практические результаты. Он свидетельствует о том, что система обратной связи между обществом и государством, основу которой составляют социологические исследования, дает широкий срез информации о социальном самочувствии и экономическом положении, политических настроениях населения, позволяет более адекватно оценивать эффективность государственной экономической и социальной политики, полнее учитывать права и интересы различных групп населения при разработке и реализации социально значимых управленческих решений.

Общество, социология, мониторинг общественного мнения, опыт региональных исследований, эффективность государственного управления

Короткий адрес: https://sciup.org/147109780

IDR: 147109780 | УДК: 316.014(470.12) | DOI: 10.15838/esc/2015.5.41.4

Текст научной статьи Опыт региональных социологических исследований

В развитии отечественной социологии можно выделить три периода, сменяющих друг друга по принципу преемственности и обеспечивающих, таким образом, эволюционное становление науки.

В советский период, который многими рассматривается как этап, когда наука превратилась в «институт идеологического обслуживания тоталитарного режима» [6, с. 3], на самом деле было немало важных достижений1, благодаря которым российская социология накопила значительный потенциал, позволяющий ей сегодня играть весомую роль «в социальном обновлении страны, трансформации научного знания в экономику, политику и культуру, адекватную глобальным тенденциям развития цивилизации» [6, с. 8].

В конце 1980-х – начале 1990-х годов общественная и политическая ситуации сформировали запрос на недорогие прикладные исследования, имеющие своей целью конкретные рецепты для решения той или иной задачи [6, с. 13]. В то время отсутствовал системный подход к решению ключевых задач развития страны, имела место нескоординированность социологических исследований, а также прагматичное отношение к ним, что заключалось в финансировании лишь тех исследований, результаты которых могут быть использованы сию минуту [8, с. 20].

Сегодня перед наукой и государством встают во многом схожие задачи. Низкий уровень доверия органам власти, социальный атомизм, социальная разобщенность, аполитичность широких слоев населения, инертность гражданского участия – всех этих «унаследованных» из периода «лихих 90-х» проблем можно было бы избежать, если бы у россиян сохранилось ощущение того, что они могут влиять на положение дел в стране, что они имеют свой голос и этот голос будет услышан в высших эшелонах власти. Именно эту миссию и призвана осуществить современная социологическая наука.

«Наступивший век по прогнозам и выводам футурологии должен стать веком торжества научного мировоззрения и явить миру качественно новые принципы и подходы к организации настроенного на объединение мирового сообщества, к управлению каждым отдельным государством и обществом. Как известно, XXI веку во всемирном научном сообществе пророчат определяющий титул ” века социальных наук ” » [13, с. 9].

Социологическое знание, описывая взаимосвязи социальных процессов и явлений, рассматривает субъективный фактор общественного развития, который, как отмечает Ж.Т. Тощенко, «играет существенную и все возрастающую роль среди факторов, определяющих содержание и вектор происходящих изменений во всем мире и в нашей стране» [19, с. 32]. Не случайно в современном мире «информационная война играет значительно большую роль, чем военная сила» [18].

Очевидно также, что официальная статистическая информация, которой пользуются органы власти, анализируя положение дел в стране, не дает полной информации о втором участнике «диалога» – обществе. Без внимания остаются такие важнейшие аспекты, как настроения людей, их отношение к различным сферам личной и общественной жизни, к деятельности властных структур, глубинные причины и возможные последствия тех или иных социальных явлений. Такие сведения может дать только социологическая наука.

Таким образом, вектор развития современного общества диктует необходимость обращения всё большего внимания на мнение населения при осуществлении государственного управления. Сегодня социологию интересуют не реализация товаров и услуг (как это было в 1990-е гг.), а «состояние и проблемы общественного и группового сознания, готовность действия (или деятельности) по реализации того, что созрело в душах и сердцах людей» [20, с. 7].

Для получения объективной и глубокой информации об обществе важным фактором является осуществление социологических исследований в мониторинговом режиме. Только так можно обеспечить системный характер получения сведений, которые будут отражать динамику общественного мнения в различные истори- ческие периоды и показывать реакцию различных групп общества на изменения, происходящие в стране. И, разумеется, только такой характер информации будет иметь реальную практическую пользу как для науки, так и для управленческой деятельности.

Актуальность мониторингового характера исследований подчеркивала Т.И. Заславская еще в начале 1990-х гг. [7, с. 12], и сегодня этот принцип остается одним из главных условий получения объективных результатов. Научные публикации не должны быть основаны на так называемых «моментальных фото» общества, социальной группы или какой-либо отдельно взятой проблемы, на что особое внимание обращает Ж.Т. Тощенко – главный редактор журнала «Социс», пожалуй, одного из самых авторитетных российских изданий по социологической проблематике [20, с. 6].

Институт социально-экономического развития территорий РАН является одной из тех научных организаций, которые имеют практический опыт социологических измерений общественного мнения на региональном уровне, причем именно в мониторинговом режиме. У истоков Института стоят ведущие российские ученые ( Г.В. Осипов, Д.С. Львов, Н.М. Римашевская и др.). И, конечно, его сотрудники под непосредственным руководством директора ИСЭРТ РАН В.А. Ильина также приложили немало усилий для того, чтобы в Вологодской области появилась организованная система получения объективных и оперативных сведений о динамике общественного развития.

Социологические исследования ИСЭРТ с самого начала обладали не только регулярным, но и комплексным характером, важность которого подчеркивала Т.И. Заславская. Они не ограничиваются проблематикой политических и социально-эко- номических отношений, но раскрывают и проблемы здоровья населения, территориальных особенностей условий жизни, возможностей и механизмов реализации трудового потенциала, перспектив развития гражданского общества, психологического самочувствия населения и многие, многие другие (табл. 1).

Исследование общественного мнения по ключевым вопросам социально-экономической политики и основным проблемам, волнующим население, ИСЭРТ РАН проводит с 1995 года. Каждые два месяца опрашивается 1500 жителей старше 18 лет в двух крупных городах (Вологда, Череповец), а также в 8 районах области

Таблица 1. Краткая характеристика социологических исследований, проводимых ИСЭРТ РАН

|

Тематика исследований и основные исследовательские проекты |

Год начала исследования |

Наличие авторского патента |

|

Мониторинг экономического положения и социального самочувствия населения |

||

|

Мониторинг экономического положения и социального самочувствия населения Вологодской области |

1995 |

База данных мониторинга экономического положения и социального самочувствия населения Вологодской области, свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2013620087. База данных мониторинга экономического положения и социального самочувствия населения регионов Северо-Западного федерального округа, свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2012621290. |

|

Мониторинг экономического положения и социального самочувствия населения регионов Северо-Западного федерального округа |

2005 |

|

|

Воспроизводство населения территории: тенденции и резервы |

||

|

Условия формирования здорового поколения |

1995 |

База данных мониторинга изучения условий формирования здорового поколения Вологодской области, 2012 г., свидетельство о государственной регистрации № 2012620788. |

|

Мониторинг состояния здоровья населения |

1999 |

|

|

Мониторинг социально-психологического климата и психического здоровья населения |

2000 |

|

|

Репродуктивное здоровье и репродуктивный потенциал населения |

2004 |

|

|

Суицидальное поведение населения |

2004 |

|

|

Социальное здоровье населения |

2010 |

|

|

Качественные демографические изменения в населении как важнейшая характеристика демографического кризиса |

2013 |

|

|

Управление человеческим капиталом и инновационное развитие территории |

||

|

Мониторинг качества трудового потенциала |

1996 |

База данных мониторинга качественного состояния трудового потенциала населения Вологодской области, 2012 г., свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2012620757 № 2011614700. База данных мониторинга изучения условий формирования здоровья новорожденных Вологодской области № 2015620146. |

|

Трудовое поведение как форма реализации индивидуального трудового потенциала |

2011 |

|

|

Формирование научно-образовательного пространства |

2009 |

|

|

Формирование человеческого капитала территорий |

2010 |

|

|

Институциональный анализ регионального рынка труда |

2010 |

|

|

Человеческий потенциал сельских территорий |

2013 |

|

|

Социокультурная модернизация в России, ее состояние в регионах страны |

||

|

Экономическое поведение населения (сберегательное, финансовое, инвестиционное и т.д.) |

2001 |

Информационно-аналитическая система мониторинга уровней модернизации регионов России, свидетельство о государственной регистрации № 2012661285. |

|

Социально-экономическое неравенство населения региона |

2006 |

|

|

Социокультурный портрет Вологодской области |

2008 |

|

|

Мониторинг условий проживания населения г. Вологды |

2003 |

– |

|

Мониторинг формирования малого и среднего бизнеса в современных условиях |

2002 |

База данных опросов малого и среднего бизнеса Вологодской области, свидетельство о государственной регистрации № 2012620336 (04.01.2012). |

(Бабаевский, Великоустюгский, Воже-годский, Грязовецкий, Кирилловский, Никольский, Тарногский и Шекснинский; ошибка выборки не превышает 3%)2.

В качестве основного метода мониторинга мы выбрали метод анкетирования по месту жительства, позволяющий получать достоверные результаты исследования, прежде всего, за счет создания удобных условий для анкетеров и респондентов, осуществляющих непосредственное взаимодействие. Немаловажным фактором при выборе метода стал значительный объем выборочной совокупности исследования (в год опрашивается около 9 тысяч жителей региона), частота проведения опросов (6 раз в год), а также широкий спектр тематических блоков, которые мы стараемся охватить в каждом конкретном случае (анкета включает в себя более 100 вопросов, объединенных более чем в 10 тем3).

Многоуровневая структура исследования по сбору, обработке и анализу информации включает в себя сотрудников головного центра (непосредственно ИСЭРТ РАН), в функции которого входит общая координация работ, организация опросов в областном центре, обработка и анализ информации; организаторов опросов в районах области, координирующих деятельность анкетеров и проводящих обучение на местах; и непосредственно анкетеров в каждой точке опроса.

В круг вопросов, рассматриваемых в мониторинге, входят:

-

1. Оценка населением политической и экономической ситуации в стране, регионе.

-

2. Восприятие людьми актуальных проблем современной жизни.

-

3. Материальное положение населения, социально-экономическая стратификация.

-

4. Уровень потребления и измерение индекса потребительских настроений (ИПН).

-

5. Социальное настроение и удовлетворенность жизнью.

-

6. Отношение людей к политике властных структур, оценка их деятельности.

-

7. Уровень социального доверия политическим и общественным институтам.

-

8. Уровень социальной напряженности и потенциал социального протеста.

-

9. Социальный капитал и потенциал развития гражданского общества.

-

10. Оценка личной безопасности и правопорядка.

-

11. Отношение населения к деятельности средств массовой информации.

Важно подчеркнуть, что срез социологической информации, получаемый в результате исследования, анализируется в разрезе 14 социально-демографических категорий населения, что дает богатую пищу для научных размышлений, но самое главное – важную информацию для органов, принимающих управленческие решения. Возможность изучения социального самочувствия и социального восприятия в отдельных социальных слоях населения позволяет ИСЭРТ РАН в концентрированном виде предоставлять органам власти информацию о наиболее актуальных проблемах, волнующих представителей той или иной категории, об их реакции на различные события, происходящие в жизни страны и региона.

Одной из форм такого представления является Информационно-аналитический бюллетень «Эффективность государственного управления в оценках населения» , который ИСЭРТ РАН выпускает с 2013 года после каждой новой волны опроса. Выпуски бюллетеня содержат иллюстративный материал с результатами проведенного этапа мониторинга, а также анализ динамики общественного мнения, осуществленный сотрудниками Института.

Опыт социологических исследований на территории Вологодской области получил положительную оценку со стороны академических и государственных структур. В связи с этим, по решению Бюро секции экономики ООН РАН, начиная с 2005 г. ИСЭРТ РАН распространяет его на территорию Северо-Западного федерального округа.

В ходе мониторинга опрашивается более 5000 человек в десяти регионах СевероЗападного федерального округа (Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Республика Карелия, Республика Коми, г. Санкт-Петербург)4. Объем выборки по каждому региону составляет не менее 400 респондентов.

Увеличение территории исследования потребовало существенных организацион- ных изменений. Так, при проведении опросов по СЗФО используется сеть опросных центров, состоящая из головного центра (ИСЭРТ РАН) и представительств в отдельных областях и республиках региона. При этом опросы проходят по единой методике; обеспечивается репрезентативность как обобщенных (в целом по округу) данных, так и данных по отдельным областям и республикам федерального округа.

Территориальный охват накладывает отпечаток и на тематику опросов. Например, в рамках федерального округа изучаются такие проблемы российского общества, как социальная мобильность населения, социальная и социокультурная стратификация, ценностные основы общества и т.д.

Потребовалась бы не одна монография для представления всех результатов социологических исследований, проведенных ИСЭРТ РАН. В данной статье остановимся только на тех из них, которые считаем наиболее интересными и актуальными с точки зрения характеристики общественного развития. Выбранные для представления темы, на наш взгляд, в полной мере демонстрируют качество и глубину научного подхода, с помощью которого ИСЭРТ РАН занимается изучением социума. Они свидетельствуют о том, что многолетняя поддержка ведущих российских ученых и представителей региональных органов государственной власти не прошла даром. Спустя 25 лет ИСЭРТ РАН превратился в крупную ячейку российской науки на региональном уровне.

Созданный на территории Вологодской области механизм получения сведений о российском обществе обладает не только системной основой, но и комплексным, многоаспектным характером, затрагивающим самые разные стороны социальной реальности, самые актуальные проблемы, волнующие население и представителей конкретных социально-демографических групп. Поэтому еще одна проблема современных социологических исследований, на которую обращает внимание Ж.Т. Тощенко [20, с. 6], – «разрыв социологической мысли с реальной жизнью», недостаточность «эффективного сочетания теоретической мысли с эмпирическими данными, с прикладной стороной вопроса» – в Вологодской области с успехом решается, о чем, в частности, свидетельствует регулярное обращение к результатам социологических измерений ИСЭРТ РАН лиц, принимающих управленческие решения, и представителей общественных организаций.

Наглядным доказательством оценки заслуг ИСЭРТ РАН в деле укрепления региональной социологической науки стало проведение на Вологодской земле Всероссийской научно-практической конференции «Общество и социология в современной России» , посвященной XX годовщине Дня социолога в Российской Федерации (13–15 ноября 2014 г.). Участниками этого форума стали ведущие представители российской социологической науки: Г.В. Осипов, М.К. Горшков, Ж.Т. Тощенко, В.В. Федоров, В.В. Локосов и многие другие

Система индикаторов, которые используются в мониторинге ИСЭРТ РАН, включает в себя десятки показателей, отражающих самые разные аспекты общественной жизни. В данной статье будут представлены только те из них, которые, на наш взгляд, являются ключевыми, наиболее репрезентативно отражающими тенденции социального восприятия и социального самочувствия.

За каждым из конкретных индикаторов, о которых пойдет речь далее, стоит целый блок вопросов, более глубоко раскрывающих конкретные аспекты отношения людей к этим феноменам социальной реальности.

Например, оценивая деятельность Президента страны, мы спрашиваем у людей, насколько успешно он справляется с ключевыми проблемами страны (укрепление международных позиций, защита демократии и укрепление свобод граждан, рост материального благосостояния); насколько приоритетными, на их взгляд, являются для Президента эти направления деятельности; как люди относятся к экономической политике, проводимой органами государственной власти и т.д.

Исследуя отношение жителей области к деятельности региональной власти, мы фиксируем не только уровень ее поддержки, но и мнение об инициативных проектах губернатора, о его представлении в средствах массовой информации, о том, насколько успешно глава региона справляется с конкретными проблемами, беспокоящими население и т.д.

Большинство индикаторов Мониторинга, в т.ч. ключевые, остаются неизменными на протяжении всего периода проведения исследований (с 1995 г.), некоторые из «второстепенных» индикаторов меняются в зависимости от конкретной ситуации, складывающейся в стране и регионе на момент проведения опроса.

Итак, для того чтобы оценить динамические изменения, происходящие в социальном самочувствии и социальном восприятии жителей Вологодской области, ИСЭРТ РАН использует два типа индикаторов: комплексные и (назовем их условно) «прямые». Разделены они по самому простому методическому признаку: комплексные индикаторы вбирают в себя сведения, получаемые из комплекса различных вопросов; «прямые» – это ответы респондентов на конкретные вопросы, которые, хотя и не являются комплексными, играют не меньшую роль в плане отражения динамики общественного мнения. Чтобы показать это на конкретных примерах, с них мы и начнем представление ключевых индикаторов мониторинга.

Оценка деятельности власти. Оценка деятельности органов власти – это не просто отношение к одному из социальных институтов, коими являются также общественные организации, СМИ, церковь и т.д. Это отношение ко всему выбранному курсу общественного развития, в котором глава государства является главным инициатором тенденций, а губернатор – главным «проводником» заданного направления в регионе. Поэтому среди всех федеральных, региональных и муниципальных органов государственного управления (которые также фигурируют в Мониторинге) мы уделяем особое внимание оценке деятельности Президента РФ и губернатора Вологодской области.

В менталитете российского общества глава государства (как бы эта должность не называлась) всегда имел особый авторитет. Именно с ним во все исторические эпохи всегда связывались надежды и ожидания россиян. И именно личность всегда брала на себя основную ответственность за курс общественного развития. Что уж говорить об отношении россиян к личности действующего Президента РФ В. Путина! Та планка общественного доверия, которую он задал своими действиями еще в начале 2000-х гг. и которую он смог поднять еще выше благодаря своим успешным действиям в 2013–2014 гг., была и остается до сих пор недосягаемой ни для одного из политических деятелей страны.

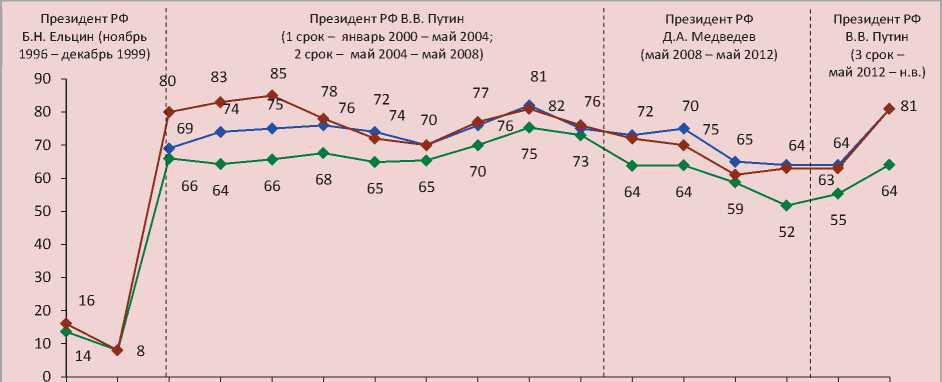

Результаты наших и общероссийских исследований наглядно показывают, насколько резким был скачок поддержки главы государства в 2000 г., когда В.В. Путин сменил на этом посту Б.Н. Ельцина; насколько значительным было снижение уровня одобрения Президента, когда эту должность занимал Д.А. Медведев; какие надежды возлагало общество на возвращение В.В. Путина в преддверии его третьего президентского срока; и насколько велика оказалась его поддержка в непростых геополитических условиях, связанных с событиями на Украине (рис. 1).

Сегодня действующий Президент РФ обладает непоколебимым авторитетом, и это можно расценивать двояко: с одной стороны, концентрация надежд общества на личности одного человека, на наш взгляд, делает всю политическую систему страны несколько уязвимой; однако, с другой стороны, это несет в себе существенный потенциал для оживления консолидационных процессов, практически уничтоженных деятельностью власти в 1990-е годы.

Что касается губернатора Вологодской области, то отношение её жителей к его деятельности не столь однозначно ( рис. 2 ). Косвенно на оценку деятельности руководителей местного уровня, как и на отношение к любым другим политическим деятелям, влияет высокий уровень доверия Президенту. Концентрируя свои надежды на личности главы государства, люди проецируют негативные аспекты своего восприятия на другие институты власти, причем «каждое нижестоящее звено вертикали власти уступает в уровне поддержки вышестоящему. Наибольший уровень недовольства населения фокусируется в органах местного самоуправления, что вполне естественно, учитывая их близость к каждодневной жизни граждан и за работой которых можно следить не только по телевизору» [17, с. 14].

Нельзя также забывать о том, что Вологодская область, вследствие своей сильной зависимости от положения дел в «Северстали», оказалась в числе первых субъектов Российской Федерации, ощутивших

Рисунок 1. Уровень одобрения деятельности Президента РФ по данным ВЦИОМ, Левада-Центра и ИСЭРТ РАН (в % от числа опрошенных)

1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

—•— Вологодская область (по данным ИСЭРТ РАН)

—•— Российская Федерация (по данным Левада-Центра)

—•— Российская Федерация (по данным ВЦИОМ)

Источник: данные мониторинга общественного мнения ИСЭРТ РАН, ВЦИОМ, Левада-Центра.

Рисунок 2. Уровень одобрения деятельности губернатора Вологодской области и работы глав субъектов РФ в среднем по стране по данным Левада-Центра и ИСЭРТ РАН (в % от числа опрошенных)

Губернатор Вологодской области В.Е. Позгалев 2 срок (19 дек. 1999- 7 дек. 2003)

Губернатор Вологодской области В.Е. Позгалев 3 срок (7 дек. 2003- 21 июн. 2007)

Губернатор Вологодской области В.Е. Позгалев 4 срок (21 июн. 2007 - 14 дек. 2011)

Губернатор Вологодской области О.А. Кувшинников (14 дек. 2011- 28 дек. 2011 и.о. губернатора;

28 дек. 2011- н.в.)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

-

♦ Российская Федерация (по данным Левада-Центра)

-

♦ Вологодская область(поданным ИСЭРТ РАН)

на себе влияние мирового финансового кризиса 2008 г. Пожалуй, это стало одной из главных причин того, что последовавший за ним бюджетный кризис регионов также отразился на экономической ситуации в области более сильно, чем в других субъектах РФ, и это не может не сказываться на отношении людей к деятельности команды губернатора.

Уровень одобрения деятельности власти отражает ее поддержку населением на текущий момент времени, с учетом тех или иных управленческих решений, принимаемых ею. Однако можно по-разному относиться к тем или иным действиям представителей государственного управления и при этом доверять им в принципе. «Пошатнуть» уровень доверия может лишь последовательный ряд непопулярных в обществе решений. Поэтому более «глубокое» отношение к деятельности властных структур отражается уровнем доверия.

Не вдаваясь в подробности динамических изменений данного показателя (в целом он соотносится с тенденциями уровня одобрения), отметим лишь, что в российском обществе крайне выраженным остается влияние ментального фактора, который, казалось бы, должен был существенно трансформироваться после десятилетнего периода 1990-х гг. вместе с преобразованиями, произошедшими в системе ценностных установок россиян. Власть (прежде всего, глава государства) и церковь – два традиционных для российского общества института, которым люди доверяют больше всего. И если доверие Президенту РФ во многом можно объяснить ролью личности в истории (отношением к В. Путину), то доверительное отношение к церкви однозначно выдает сохранность ментальных установок, пребывавших последние 20–25 лет «в спящем режиме» [5, с. 10].

Таким образом, оценку деятельности власти мы рассматриваем как наиболее репрезентативный индикатор, отражающий восприятие людьми условий социальной реальности и тенденций общественного развития. Остается только добавить, что это не единственный показатель, на который мы ориентируемся, анализируя социальное восприятие. Оценка экономической и политической ситуации, отношение к условиям проживания на конкретной территории муниципального образования, партийно-политические предпочтения населения и т.д. – все это также учитывается при анализе результатов мониторинга общественного мнения, в котором, помимо отношения людей к условиям жизни, немаловажное значение уделяется и тому, как они характеризуют свое материальное положение.

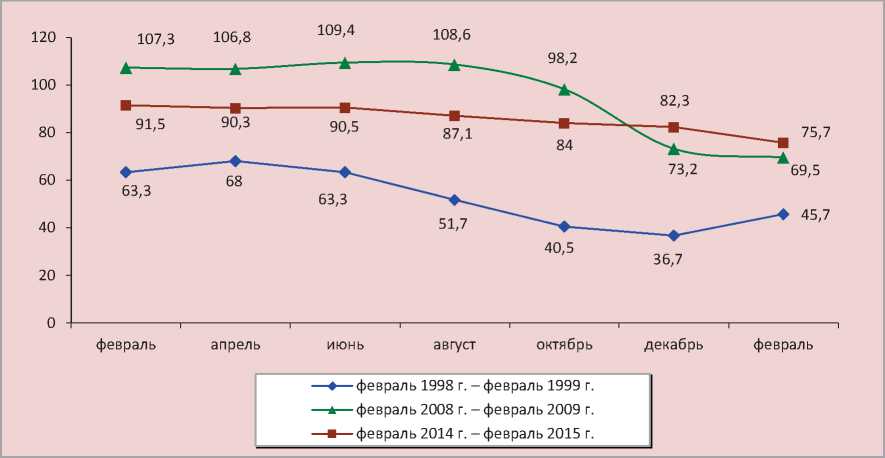

Индекс потребительских настроений (ИПН). Ключевым индикатором самооценки материального положения для нас является индекс потребительских настроений, который отражает не столько восприятие людьми текущей экономической ситуации в стране, в регионе и даже не столько оценку своего личного благосостояния, сколько их ожидания относительно личных перспектив развития в ближайшем будущем. Динамика ИПН дает представление о субъективном ощущении не только того, что есть сегодня, но и того, что будет завтра, а от этого ощущения уже и складывается реальное поведение людей. Именно этот психологический аспект делает ИПН уникальным макроэкономическим индикатором, к которому обращаются ученые и исследователи по всему миру. И именно это привело нас к тому, чтобы рассматривать ИПН в качестве одного из ключевых индикаторов мониторинга общественного мнения.

Таблица 2. Вопросы, используемые для расчета ИПН

|

№ п/п |

Название индекса |

Формулировка вопроса |

|

1. |

Индекс текущего личного материального положения |

Как Вы оцениваете материальное положение Вашей семьи: оно лучше или хуже, чем было год назад? |

|

2. |

Индекс перспектив личного материального положения |

Как Вы считаете, через год Ваше материальное положение будет лучше или хуже или примерно такое же, как сейчас? |

|

3. |

Индекс краткосрочных перспектив развития экономики страны |

Как Вы считаете, следующие 12 месяцев будут для экономики страны хорошим временем или плохим или каким-либо еще? |

|

4. |

Индекс долгосрочных перспектив развития экономики страны |

Если говорить о следующих пяти годах, они будут для экономики страны хорошим или плохим временем? |

|

5. |

Индекс целесообразности приобретения товаров длительного пользования |

Если говорить в общем о крупных покупках для дома, то, как Вы считаете, сейчас хорошее или плохое время для того, чтобы покупать большинство таких товаров? |

Для расчета ИПН мы используем методику, разработанную Мичиганским университетом США в 1950-х гг. (сегодня эту методику применяет Левада-Центр). Она строится на основе данных опросов общественного мнения по пяти вопросам, для каждого из которых рассчитываются частные индексы (табл. 2) 5. Средняя арифметическая из частных индексов даёт совокупную величину – индекс потребительских настроений.

Специфика построения ИПН заключается в том, что на основе микроэкономической информации создаётся обобщённый индикатор изменений, происходящих в экономике в целом. Это позволяет выявлять такие зависимости социально-экономических изменений, которые сложно зафиксировать посредством обычных макроэкономических связей. Благодаря этому индекс не только чутко фиксирует тенденции экономической и социальной ситуации, но и реагирует на её возможные изменения, что представляет возможности для прогнозирования дальнейшего развития страны и региона.

Приведем пример (рис. 3) : снижение ИПН предшествовало дефолту в августе 1998 года и продолжалось в первые месяцы кризиса. Аналогичные изменения индекса имели место в августе 2008 г., когда население столкнулось с последствиями мирового финансового кризиса. С июня 2014 г. мы вновь отмечаем менее выраженную, но все-таки негативную динамику снижения ИПН. С июня индекс снизился с 91 до 84 пунктов, как раз тогда, когда на российской экономике стали сказываться последствия двусторонних санкций, когда достигли своей критической точки затянувшиеся проблемы региональных бюджетов, когда начались беспрецедентные колебания курса национальной валюты, когда опасения очередного экономического кризиса стали «вытеснять» патриотические настроения из общественного сознания [2].

Не акцентируя внимание на динамике частных индексов, входящих в структуру ИПН, отметим одну крайне важную особенность: для российского общества, пережившего в рамках одного поколения не один и даже не два крупномасштабных кризиса, затронувших не только сферу материального положения, но и более глубокие пласты общественной жизни, психологическое ощущение кризиса крайне обострено и влияет на социальное восприятие и социальное самочувствие не меньше, чем реальное положение дел в экономике.

Рисунок 3. Динамика индекса потребительских настроений (ИПН) в 1998, 2008 и 2014 гг. (в пунктах)

Итак, оценка деятельности власти и индекс потребительских настроений – два ключевых индикатора, на которые мы обращаем приоритетное внимание, анализируя тенденции социального восприятия, динамику общественного мнения о жизни в стране, регионе, в конкретном населенном пункте. Как и в отношении оценки работы органов государственного управления, за индексом потребительских настроений стоит немало других индикаторов, которые не ускользают из поля нашего зрения: социальная самоидентификация (доля жителей региона, субъективно относящих себя к категориям «бедных», «нищих», «людей среднего достатка» и «богатых»); субъективная оценка фактического и желаемого уровня доходов; оценка материального положения семьи, а также экономической ситуации в стране и регионе. Эти и многие другие индикаторы измеряются на регулярной основе, анализируются в долгосрочной и краткосрочной динамике и предоставляются органам власти для принятия во внимание при подготовке управленческих решений.

Социальное настроение. Если оценку деятельности власти мы рассматриваем как главный индикатор социального восприятия, то ключевым показателем социального самочувствия населения для нас является социальное настроение.

Социальное настроение – это ключевой элемент общественного сознания, возникающий как реакция на воздействие внешних социальных объектов, как результирующее или доминантное чувство, порождённое этими объектами, осознаваемое или неосознаваемое [23]. Подчеркивая важность данного индикатора, Ж.Т. Тощенко отметил, что оно «объективно выступает определяющим, интегрирующим показателем уровня благополучия, социальной устроенности или неустроенности, степени устойчивости...Социальное настроение как важнейшая характеристика общественного сознания участвует в регулировании как отдельных поступков, действий людей, социальных групп, общественных институтов, так и демонстрирует их умонастроения и мироощущения, ценностные ориентации и установки» [19, с. 30].

Существует множество федеральных и региональных подходов к пониманию и измерению социального настроения6. В методике ИСЭРТ РАН респондентам предлагается выбрать один из четырёх вариантов ответа на вопрос «Что бы Вы могли сказать о своём настроении в последние дни?»: «прекрасное настроение», «нормальное, ровное состояние», «испытываю напряжение, раздражение», «испытываю страх, тоску». Экономичность, оперативность и простота подсчёта полученных результатов наряду с корреляцией с общероссийскими тенденциями общественного мнения (см. рис. 4) обусловливают правомерность использования данного подхода в качестве репрезентативного экспресс-метода исследования социального самочувствия.

Результаты и наших, и федеральных исследований наглядно демонстрируют тот факт, что социальное настроение отражает общий характер тенденции общественного развития. Подъемы и спады социального самочувствия россиян практически совпадают (с небольшим временным лагом) с периодами стабилизации и дестабилизации ситуации в стране и мире [16, с. 3]. Они свидетельствуют о том, что российское общество медленно, но верно адаптируется к изменившимся после распада СССР и после длительного стрессогенного периода 1990-х гг. новым условиям социальной реальности. При этом чутко реагируя на крупные события, происходящие в жизни страны и региона. Не случайно положительная динамика социального настроения была прервана лишь в 2009 г., когда Вологодская область столкнулась с последствиями мирового финансового кризиса (причем это «столкновение» оказалось для региона более существенным, чем для многих других субъектов Российской Федерации). Тем не менее мировой финансовый кризис оказался не сравнимым с тем, что обществу удалось пережить в 1991 и 1998 гг. Осознание этого привело к тому, что ухудшение социального настроения стало кратковременным явлением и уже с 2010 г. доля людей, позитивно характеризующих свое настроение, продолжила увеличиваться (рис. 4).

Отдельные события в жизни страны влияют на социальное настроение всех категорий населения, однако в различных социально-демографических группах они проявляют себя по-разному. Например, за период с февраля 2014 по август 2015 г. в истории России можно выделить два этапа: первый этап связан с успешным выступлением российской сборной на Олимпийских играх, с вхождением Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Второй этап связан с ухудшением экономической ситуации и материального положения людей, с действием двусторонних санкций, с колебаниями курса национальной валюты, с обострением затянувшегося бюджетного кризиса регионов.

Как ни странно, но за этот период (2014–2015 гг.) настроение «бедных» людей улучшилось, а относительно «богатых» – ухудшилось (табл. 3) . Доля тех, кто испытывает положительные эмоции, среди 20%

Рисунок 4. Доля людей, положительно характеризующих свое настроение в Российской Федерации и Вологодской области (в % от числа опрошенных)

Таблица 3. Что бы Вы могли сказать о своём настроении в последние дни? (вариант ответа «Прекрасное настроение, нормальное, ровное состояние»; в % от числа опрошенных)

Каким является социальное самочувствие россиян сегодня? Ответ на этот вопрос достаточно полно и точно был представлен учеными Института социологии в недавно вышедшем докладе о состоянии российского общества. Мы, со своей стороны, с позиции региональных исследователей, можем лишь подтвердить данную характеристику: «Противоречивые оценки, которые россияне дают происходящим сегодня социальным переменам, свидетельствуют о сложившейся в массовом сознании неопределенности видения тенденций и перспектив развития страны…Со-циальный контекст происходящих в стране трансформаций отражается в противоречивом социально-психологическом состоянии населения. Немногим более половины наших сограждан позитивно оценивают своё психоэмоциональное состояние, и почти половина россиян к концу 2014 года отличалась негативным социально-психологическим самочувствием (четверть ощущала чувство тревоги, каждый пятый испытывал апатию, раздраженность, реже – озлобленность)» [16, с. 3].

В заключение нашего представления социального настроения как одного из ключевых индикаторов мониторинга общественного мнения хотим обратить внимание на то, что, кроме данного показателя, при анализе динамических изменений социального самочувствия мы используем и другие индикаторы, такие как запас терпения, потенциал протеста, а также результаты специального исследования, посвященного характеристике общественного психического здоровья. Чтобы «не оттенять» значимость, которую мы придаем индикатору социального настроения, в данном контексте мы не будем останавливаться на анализе их динамики. Отметим только, что в целом они подтверждают тенденции социального самочувствия, о которых мы говорили выше и которые отмечаются не только на региональном, но и на российском уровне.

Индекс общественных настроений региона (ИОНР). В 2008 г. в Институте была разработана методика вычисления индекса общественных настроений региона – комплексного показателя, по смыслу «вбирающего» в себя элементы и социального восприятия, и социального самочувствия.

Индекс общественных настроений региона состоит из двух субиндексов – индекса отношения к властям и индекса социального самочувствия, причём сами их названия во многом отражают специфику вопросов, используемых для расчета ИОНР (всего для расчета используется 12 вопросов).

Измерение индекса общественных настроений было апробировано на данных Мониторинга общественного мнения, проведённого ИСЭРТ РАН в 10 регионах Северо-Западного федерального округа в период с 2005 по 2010 г. Судя по расчётам, в среднем по СЗФО показатель интегрального индекса в 2010 г. составил 108,2 пункта, что свидетельствует о перевесе позитивных оценок социального настроения над негативными (табл. 4) .

По сравнению с 2005 г. в среднем по Северо-Западу и на всех территориях округа наблюдалась положительная динамика интегрального индекса. Самое существенное увеличение ИОНР произошло

Таблица 4. Индекс общественного настроения региона (ИОНР)

|

Индексы |

Территории |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2010 к 2005, +/- |

|

Индекс социального самочувствия |

Архангельская обл. |

87,0 |

107,1 |

104,8 |

102,2 |

113,8 |

118,1 |

+31 |

|

Псковская обл. |

– |

108,1 |

114,1 |

107,6 |

97,8 |

117,4 |

– |

|

|

г. Санкт-Петербург |

99,0 |

121,2 |

123,8 |

110,1 |

102,6 |

117,1 |

+18 |

|

|

Ленинградская обл. |

96,5 |

111,8 |

109,8 |

114,4 |

102,0 |

114,9 |

+18 |

|

|

Республика Карелия |

100,0 |

107,1 |

111,8 |

107,0 |

105,4 |

113,0 |

+13 |

|

|

Новгородская обл. |

– |

105,6 |

100,4 |

100,9 |

93,4 |

107,6 |

– |

|

|

Вологодская обл. |

89,5 |

106,7 |

111,9 |

110,7 |

99,2 |

104,7 |

+15 |

|

|

Мурманская обл. |

96,3 |

111,1 |

114,4 |

108,8 |

112,1 |

104,5 |

+8 |

|

|

Республика Коми |

89,1 |

102,8 |

108,4 |

105,8 |

95,8 |

103,7 |

+15 |

|

|

Калининградская обл. |

90,0 |

108,0 |

105,8 |

110,0 |

86,2 |

101,8 |

+12 |

|

|

Среднее по СЗФО |

93,4 |

108,9 |

110,5 |

107,8 |

100,8 |

99,8 |

+6 |

|

|

Индекс отношения к властям |

Псковская обл. |

– |

83,6 |

102,7 |

122,8 |

98,6 |

118,4 |

– |

|

Республика Коми |

84,0 |

95,5 |

102,3 |

118,2 |

97,4 |

110,4 |

+26 |

|

|

Вологодская обл. |

105,6 |

111,9 |

125,3 |

136,1 |

94,0 |

110,2 |

+5 |

|

|

Архангельская обл. |

93,2 |

95,6 |

97,4 |

107,7 |

99,2 |

109,7 |

+17 |

|

|

Республика Карелия |

97,3 |

94,7 |

99,7 |

121,4 |

92,3 |

107,4 |

+10 |

|

|

г. Санкт-Петербург |

97,0 |

111,7 |

109,6 |

130,4 |

109,3 |

107,0 |

+10 |

|

|

Ленинградская обл. |

92,5 |

103,4 |

101,4 |

132,9 |

110,6 |

103,7 |

+11 |

|

|

Мурманская обл. |

97,6 |

107,9 |

114,9 |

128,4 |

98,5 |

99,9 |

+2 |

|

|

Новгородская обл. |

– |

97,2 |

94,6 |

114,7 |

93,5 |

97,2 |

– |

|

|

Калининградская обл. |

93,6 |

110,1 |

111,8 |

129,7 |

100,3 |

96,1 |

+3 |

|

|

Среднее по СЗФО |

95,1 |

101,2 |

105,9 |

124,2 |

99,4 |

106,0 |

+11 |

|

|

Интегральный индекс общественного настроения региона (ИОНР) |

Псковская обл. |

– |

95,9 |

108,4 |

115,3 |

98,2 |

117,9 |

– |

|

Архангельская обл. |

90,1 |

101,4 |

101,2 |

104,7 |

106,5 |

113,9 |

+24 |

|

|

г. Санкт-Петербург |

97,7 |

116,5 |

116,7 |

120,3 |

106,0 |

112,1 |

+14 |

|

|

Республика Карелия |

98,5 |

100,9 |

105,8 |

114,2 |

98,9 |

110,2 |

+12 |

|

|

Ленинградская обл. |

94,5 |

107,7 |

105,6 |

123,7 |

106,3 |

109,3 |

+15 |

|

|

Вологодская обл. |

97,6 |

109,3 |

118,6 |

123,5 |

96,6 |

107,5 |

+10 |

|

|

Республика Коми |

86,6 |

99,2 |

105,4 |

111,0 |

96,6 |

107,0 |

+20 |

|

|

Новгородская обл. |

– |

101,5 |

97,6 |

108,0 |

93,5 |

102,4 |

– |

|

|

Мурманская обл. |

96,9 |

109,5 |

114,7 |

118,6 |

105,3 |

102,2 |

+5 |

|

|

Калининградская обл. |

91,6 |

109,1 |

108,8 |

119,9 |

93,3 |

99,0 |

+7 |

|

|

Среднее по СЗФО |

94,2 |

105,1 |

108,3 |

115,9 |

100,1 |

108,2 |

+14 |

в Архангельской области (на 24 п.п.), Ленинградской области (на 15 п.п.), Санкт-Петербурге (на 14 п.п.) и Республике Коми (на 20 п.п.). При этом в первых трех субъектах отмечается прежде всего рост индекса социального самочувствия, в Республике Коми – индекса отношения к властям.

Измерение индекса общественного настроения региона на территории СЗФО и в разрезе районов Вологодской области позволило дать комплексную оценку эффективности государственного управления, одновременно отражая динамику общественного мнения о деятельности органов власти и конечную результативность этой деятельности в виде самооценки материального положения и социального настроения.

Таким образом, система индикаторов, которая используется в мониторинговых исследованиях ИСЭРТ РАН, вот уже почти 25 лет позволяет исследовать тенденции социального восприятия и социального самочувствия различных социально-демо- графических групп населения Вологодской области. Получаемая информация становится не только ощутимым подспорьем органов власти для принятия управленческих решений, но и поводом для дискуссий в средствах массовой информации, на заседаниях Общественной палаты, в научных мероприятиях, которые организуют и в которых принимают участие сотрудники ИСЭРТ РАН.

«Научное понимание индивидуального и коллективного социального поведения, ведущее к их контролю, вероятнее всего, является наиболее насущной задачей, стоящей сегодня перед человечеством. Из этого следует, что в сложившейся ситуации только социальные и гуманитарные науки, объектом исследований которых является человек, его социальные действия и создаваемая им социальная реальность, могут внести научную рациональность в разнонаправленные, стихийные и безответственные действия самого человека, привести их к общему знаменателю, устранив и нейтрализовав глобальные угрозы, подобно дамоклову мечу, нависшие над человечеством» [13, с. 11].

Сегодня от решения проблем социологии во многом зависит качество взаимосвязи между государством и обществом на всех уровнях власти, понимание органами управления реальных проблем, беспокоящих население. Поэтому очень важно использовать те механизмы, которые реально существуют и могут быть использованы для систематизации социологических исследований. Например, многое зависит от статуса Российской академии наук, которая может сыграть роль «независимого института, осуществляющего координацию социологических исследований, усиление поддержки перспективных региональных научных школ и молодых ученых, поиск новых форм включения результатов рос- сийской социологии в мировую науку» [8, с. 30]. Важным инструментом в деле «встраивания» социологического знания в систему государственного управления может стать Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации», который был положительно воспринят многими учеными (Е.В. Жир-нель, О.С. Сухарев, А. Вассерман, М. Делягин и др.) и, по сути, является «необходимым шагом для формирования единой системы стратегического планирования, охватывающей федеральный, региональный и муниципальный уровень» [22, с. 64].

Современная социологическая наука не претендует на роль сопровождения системы управления. Речь идет о встраивании социологического знания в структуру законотворческого процесса. Как отметил в одном из своих выступлений директор ИС РАН М.К. Горшков, «мы привыкли к такой довольно мягкой формуле «социологическое сопровождение»…но я думаю, что недостаточно, надо более глубоко и серьезно смотреть на пути этого взаимодействия. Речь идет не о сопровождении, а о реальном, содержательном включении. И не тогда, когда надо разбираться с ошибками управленческих решений, а желательно на более ранних стадиях, когда это решение только вызревает…Речь идет о «социологическом соучастии», по крайней мере мы на этом термине в последнее время настаиваем, и я думаю, что в дальнейшем его надо будет даже усилить» [3].

Таким образом, опыт региональных социологических исследований, проводимых Институтом социально-экономического развития территорий, показывает, что система обратной связи между обществом и государством, формой которой является мониторинг общественного мнения, дает широкий срез информации о социальном самочувствии и экономическом положении, политических настроениях населения. Она позволяет более адекватно оценивать эффективность государственной экономической и социальной политики, полнее учитывать права и интересы различных групп населения при разработке и реализации социально значимых управленческих решений.

Сегодня многолетний опыт проведения мониторинга позволяет оценить стабильность политической и экономической ситуации в стране, уровень поддержки населением действующих органов власти и их решений, понять характер настроений в обществе. Высокий уровень востребованности результатов мониторинга со стороны органов власти, представителей науки и общественности, их информационная, организационная, методическая и просто психологическая поддержка является для нас предметом особой гордости и, пожалуй, главным показателем проделанной за 25 лет работы.

Список литературы Опыт региональных социологических исследований

- Барциц, И.Н. Конституционная демократия -это свободные выборы плюс интернетизация всей страны/И.Н. Барциц//Социологические исследования. -2013. -№ 9. -С. 116.

- В сознании россиян Крым отступает под натиском кризиса //Ведомости. -2015. -30 янв. -Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/opinion/news/38844121/krizis-protiv-kryma

- Горшков, М.К. Актуальные проблемы современного российского общества: научные подходы и практика: публичная лекция/М.К. Горшков (г. Вологда, 20 июня 2014 г.).

- Горшков, М.К. Российская социология в постсоветской России: состояние и проблемы развития/М.К. Горшков: доклад на Всероссийской научно-практической конференции «Общество и социология в современной России» (г. Вологда, 13-15 ноября 2014 г.)//Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Общество и социология в современной России», посвященной XX годовщине празднования Дня социолога в Российской Федерации. -Т. 1. -Вологда: ИСЭРТ РАН, 2015. -С. 10-17.

- Горшков, М.К. «Русская мечта»: опыт социологического измерения /М.К. Горшков//Социологические исследования. -2012. -№ 12. -С. 3-11.

- Жуков, В.И. Социология в современной России: доклад на Учредительном съезде Союза социологов России /В.И. Жуков//Социологические исследования. -2007. -№ 12. -С. 1-18.

- Заславская, Т.И. Вперегонки со временем/Т.И. Заславская//Общественные науки и современность. -1993. -№ 3. -С. 12.

- Ильин, В.А. Социологическое измерение эффективности государственного управления /В.А. Ильин, А.А. Шабунова//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2014. -№ 2. -C. 18-35.

- Малинецкий, Г.Г. Междисциплинарные идеи в социологии и вызовы будущего /Г.Г. Малинецкий//Социологические исследования. -2015. -№ 4 (372). -С. 152-161.

- Морев, М.В. Актуальность социологического знания на современном этапе развития российского общества /М.В. Морев//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2014. -№ 4. -C. 179-185.

- Осипов, Г.В. Возрождение социологии в России/Г.В. Осипов: доклад на Юбилейной научной сессии РАН 26 марта 2008 г.//Официальный сайт Института социологии Российской академии наук. -Режим доступа: http://www.isras.ru/?page_id=699)

- Осипов, Г.В. Историческая миссия российской социологии: проблемы и перспективы/Г.В. Осипов//Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Общество и социология в современной России», посвященной XX годовщине празднования Дня социолога в Российской Федерации (г. Вологда, 13-15 ноября 2014 г.) -Т. 1. -Вологда: ИСЭРТ РАН, 2015. -С. 19.

- Осипов, Г.В. Не упустить представившийся шанс! /Г.В. Осипов//Социология и экономика современной социальной реальности. Социальная и социально-политическая ситуация в России в 2013 году. -М: ИСПИ РАН, 2014. -С. 6-18.

- Осипов, Г.В. О роли научного знания в управлении современной социальной реальностью/Г.В. Осипов: доклад «Современная социальная реальность России и государственное управление. Социальная и социально-политическая ситуация в России в 2012 году». -Т. 1. -М.: ИСПИ РАН, 2014. -С. 6-11.

- Резолюции I-IV Всероссийского социологического конгресса//Официальный сайт Российского общества социологов. -Режим доступа: http://www.ssa-rss.ru/

- Российское общество в контексте новых реалий (тезисы о главном): информационно-аналитическое резюме по итогам общенационального исследования/ИС РАН. -М., 2015. -58 с.

- Российская повседневность в условиях кризиса: как живем и что чувствуем?: информационно-аналитическое резюме по итогам общенационального исследования/ИС РАН. -2015. -22 с.

- Стариков, Н.В. Лекция на Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов», Клязьма,

- июля 2015 г. /Н.В. Стариков//Блог Н. Старикова. -Режим доступа: http://nstarikov.ru/blog/53726

- Тощенко, Ж.Т. Социальное настроение -феномен социологической теории и практики /Ж.Т. Тощенко//Социологические исследования. -1998. -№ 1. -С. 21-34.

- Тощенко, Ж.Т. Время Акме -социологическим исследованиям 40 лет /Ж.Т. Тощенко//Социологические исследования.-2014. -№ 7 (363). -С. 3-7.

- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»//Информационно-правовой портал «Гарант». -Режим доступа: http://base.garant.ru/70170942/#ixzz3YDD9ERG3

- Ускова, Т.В. Закон о стратегическом планировании в Российской Федерации: достоинства и нерешенные вопросы (экспертная оценка)/Т.В. Ускова, А.Н. Чекавинский//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -Вологда, ИСЭРТ РАН, 2014. -№ 4 (34). -С. 64.

- Яценко, И.Н. Социальное настроение и самочувствие населения малого северного города : дис. на соиск. уч. ст. канд. соц. наук/И.Н. Яценко. -Екатеринбург, 2006. -Режим доступа: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/191625.html