Опыт регулирования инновационной деятельности в промышленно развитых странах и роль механизма частно-государственного партнёрства

Автор: Шалаев Дмитрий Викторович

Журнал: Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса @vestnik-rguts

Рубрика: Обзоры

Статья в выпуске: 4 т.9, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены вопросы актуальности развития и управления инновационной активностью, описаны категории стран по способам внедрения инноваций в экономическую среду. Проанализи-рован исторический путь США по созданию, развитию и коммерциализации результатов научно-технологических исследований с 1950-х гг. до настоящего времени. Рассмотрены механизмы и сти-мулы к созданию и развитию инновационной деятельности. Приведён опыт создания первой в мире правовой базы, регламентирующей инновационную деятельность на территории США. Рассмотрены механизмы взаимодействия на основе частно-государственного партнёрства в преломлении опыта освоения инноваций. Проанализированы некоторые из приоритетных областей развития инноваций, в том числе детально рассмотрен инновационный путь Японии, в обозрении которого большое вни-мание уделялось вопросам импорта передовых технологий, государственному контролю развития, переориентации и коммерциализации результатов научно-технических исследований и передовых технологий, а также механизмы стимулирования инноваций Японии и их отличия от других стран, приоритетные направления развития инновационных технологий и регламентирующие документы. Рассмотрен опыт Европейского союза по созданию на своей территории единой инновационно-иссле-довательской зоны. Освещены принципы и направления европейской научной политики, особенности взаимодействия участников научно-технических исследований и перспективы формирования преем-ственных принципов взаимодействия в области науки с другими государствами. Последняя часть статьи посвящена вопросам создания и функционирования национальных инновационных систем. Раскрыто понятие НИС, определены принципы взаимодействия участников НИС и их рабочий функ-ционал, была приведена схема взаимодействия участников НИС. Работа построена на основании гипотезы о необходимости учёта всех элементов и их функционала при анализе опыта иностранных моделей инновационной активности, а также понимании возможностей и угроз при переносе подоб-ных моделей на другую ментальную среду. В статье приведены выводы о необходимости консолидации усилий для создания фундаментальной базы для развития частно-государственного партнёрства

Инновации, туризм, ниокр, инновационная активность организаций, частно-госу-дарственное партнёрство, национальные инновационные системы (нис)

Короткий адрес: https://sciup.org/140209451

IDR: 140209451 | УДК: 338.28:338.48 | DOI: 10.12737/14586

Текст обзорной статьи Опыт регулирования инновационной деятельности в промышленно развитых странах и роль механизма частно-государственного партнёрства

Политика государства в области инноваций является прямым инвестиционным механизмом, стимулирующим развитие экономики по определённому сценарию в долгосрочной перспективе. Каждое государство выбирает наиболее приоритетные сферы развития и устанавливает долгосрочные цели инновационной политики на основании имеющихся внутренних ресурсов страны, таких как интеллектуальные, образовательные, природные, экономические и т.д.

Анализируя опыт стран, эффективно реализующих инновационную политику, можно разделить их на три условные категории.

-

1. Страны, развивающие отдельные, мелкомасштабные инновационные процессы, в которых приоритетом является установление отдельных механизмов частно-государственного партнёрства. В таких странах особое внимание уделяется качеству образования, вопросам стандартизации и мелким проектам.

-

2. Страны, внедряющие широкомасштабные инновации в приоритетных областях с целью ликвидации отставания от ведущих стран в отдельных областях.

-

3. Страны, позиционирующие инновации как основу экономических преобразований. Такие страны создают государственные инноваци-

- онные программы и стратегии на долгосрочный период с целью постоянных преобразований в большинстве областей.

Основные результаты исследования

Первым государством, освоившим инновации как двигатель стабильного экономического развития, является США. После «Великой депрессии» 1930-х гг. и Второй мировой войны Соединённые Штаты Америки сосредоточились на планомерном увеличении государственных инвестиций в научную деятельность. Постепенно создавая возможности для реализации достижений научного труда в рыночных условиях, в последние 50 лет США стали передовым лидером по разработке и внедрению инноваций. Это стало возможным благодаря специально разработанным механизмам государственного контроля инновационных программ, гибким структурам организации инновационных процессов и созданию рынка венчурных (связанных с высокой долей риска) инвестиций в долгосрочные проекты.

Первые результаты стали появляться в 1950-х гг., когда появились первые научные парки и «технополисы», а также началось создание региональной науки («Силиконовая долина»). На следующем этапе государство активно стимулировало инновационную деятельность по средствам активизации определённых сфер посред-ствам госзаказов, после чего развивался механизм частно-государственного партнёрства для взаимодействия с предпринимательским сектором.

Приоритетные отрасли (электроника, машиностроение, авиационная промышленность, ракетостроение и др.) после получения государственных заказов использовали возможности для расширения своей структуры и создания дополнительных профильных подразделений. Особые усилия прилагались к конкурентоспособности продукции на рынке и формированию собственной стратегии поведения на рынке. Инновационные компании показали увеличенные темпы роста по основным экономическим показателям, включая эффективность производства, уровень внедрения инновационных механизмов и устойчивость финансовых показателей.

Характерным отличием инновационной политики США было развитие малого инновационного бизнеса. Мелкие фирмы создавались для реализации идей или конкретного проекта, анализа возможностей использования побочных научных продуктов, промышленного освоения инновационных механизмов и их выхода на рынок.

Следующим шагом стало создание законодательной базы для чёткого регламентирования сферы инноваций. В 1980 году был принят Закон Бэй-Доуэла, установивший общие правила приобретения, получения и владения правами на результаты научно-технических исследований, полученные с привлечением государственного финансирования или частного инвестирования. До принятия этого закона государство финансировало около 60% всех научно-технических исследований, владело 28 тыс. патентов на результаты научно-технических исследований, из которых только 1 тыс. патентов была реализована и принесла прибыль1. Закон Бэй-Доуэла позволил увеличить количество коммерциализованных научных патентов до 10 тыс. Закон способствовал также тому, что в короткие сроки на базе университетов было создано более 2 тыс. компаний по коммерциализации технологий, а американский бюджет стал ежегодно получать $40–50 млрд. за счет коммерческого оборота интеллектуальной собственности [4].

Следующим шагом было принятие закона «О развитии малого инновационного бизнеса» в 1982 г., который установил нормы частно-государственного партнёрства и регламентировал программу Small Business Innovation Research (SBIR) [5]. Суть этой программы сводилась к поддержке небольших инновационных компаний, налоговое и иное субсидирование и льготы, а также возможность получить стартовый капитал или грант как инвестицию под инновационную идею. Позже именно на основании этого закона появились современные «стартапы». Закон предоставлял также возможности для получения капитала под развитие определенных научных направлений, секторов экономики или рынка. Подобная форма организации инновационного предпринимательства подтолкнула к интенсивному саморазвитию систему «инкубаторов», инновационных центров, венчурных фондов, т.е. была сформирована полноценная государственная инновационная структура взаимодействия на разных уровнях. Государство способствует формированию рынка инноваций (информация в СМИ, выставочная деятельность, биржи и др.), практикуются такие механизмы стимулирования, как бесплатная выдача лицензий на коммерческое использование результатов научно-технических исследований и изобретений, запатентованных в ходе бюджетных исследований и являющихся собственностью федерального правительства.

В государственных программах по стимулированию инновационной деятельности предусматривается долевое участие в финансировании в институтах, осуществляющих прямые инвестиции в инновационные проекты и компании. Объектами бюджетного софинансирования могут быть не только государственные лаборатории или университеты, но и частные компании, занимающиеся инновационной деятельностью.

За тридцатилетний период (1970–2000) структура бюджетного финансирования научных исследований в США совершила революционный скачок. По оценкам экспертов, Федеральный научный бюджет вырос более чем в 4,5 раза, в большей степени за счёт привлечения частного финансирования, и в 2000 г. оценивался в $68,8 млрд. при уменьшении доли средств, выделяемых из федерального бюджета с 61,3% до 32,1%, и росте доли университетов и других бесприбыльных организаций с 23,6% до 40,1%, при стабильном финансировании лабораторий федерального правительства [4].

В 2003 году общие расходы на научные исследования и разработки составляли $111,76 млрд. Максимальный рост финансовых ассигнований был предусмотрен на сферу образования (16%), здравоохранения и социального обеспечения (16%), обороны (11%). Были определены четыре приоритетных межотраслевых направления развития: антитеррористи-ческие исследования и разработки; нанотехнологии; изучение климатических изменений; сетевые и информационные технологии [4]. Лидирующие позиции США в сфере развития инноваций достигаются высоким уровнем финансирования НИОКР. Суммарные расходы частного и государственного секторов США в указанной области превосходят аналогичные суммарные затраты Великобритании, Германии, Франции, Японии, Италии и Канады.

Ещё одним примером эффективного перехода на инновационный путь развития может являться японская государственная стратегия технического перевооружения промышленности. Основой концепции стало заимствование передовых научнотехнических достижений НИОКР и их усовершенствование. После Второй мировой войны Япония начала постепенный переход на инновационный путь развития путём импорта передовых научных технологий и концу 1960-х гг. смогла выйти на уро- вень импорта 2 тыс. патентов в год. Модернизируя указанные технологии, Япония смогла обеспечить 60-процентный прирост ВВП. На втором этапе реализации перехода в Японии начался процесс массового переориентирования результатов научного труда на приоритетные области, такие как высокие технологии и наукоёмкие отрасли.

Во многом успешный переход был обусловлен качественным взаимодействием государственных ведомств и альянса крупных корпораций на основе консенсуса о всеобщем развитии.

В период перехода на новую экономическую модель Япония использовала стандартные механизмы и методы, но был и ряд существенных отличий, характеризующих уникальный инновационный путь развития названной страны:

-

- финансовые ресурсы предоставлялись частными банками и были строго распределены исключительно по приоритетным отраслям экономики;

-

- государство осуществляло широкое содействие в вопросах приобретения иностранного научного продукта или технологии;

-

- государство осуществляет полный контроль в вопросах импорта и экспорта научно-технических технологий.

Основным документом, регламентирующим вопросы государственной политики в области научно-технических исследований, является «Основной план развития науки и технологий», он действует с 1995 г., пересматривается каждые 5 лет. В соответствии с его положениями, приоритетными отраслями являются: наука о жизни, производство новейших материалов с уникальными свойствами, информационные науки и нанотехнологии. Перспективными считаются смежные биологические направления: биоинформатика, системная биология и нанобиология.

Стоит отметить глобальные перемены в системе регулирования научно-технической сферы и глобальной реорганизации всего государственного аппарата. Была создана новая система управления в научно-технической сфере, государственный аппарат представлен следующими подразделениями:

-

- управление кабинета министров, в обязанности которого входит разработка политики и координация программ и проектов;

-

- семь министерств, занимающихся реализацией намеченных планов и программ, и достижение намеченных целей.

Примером реализации общей межгосударственной инновационной политики может являться Европейский Союз. Для поддержки промышленности и преодоления растущей конкуренции инновационная политика в ЕС реализуется как на государственном уровне, так и на межгосударственном. Поддержка стратегических отраслей промышленности и повышение уровня ведущих международных корпораций на территории Европейского Союза (ЕС) в странах Западной Европы осуществляется как на государственном, так и на межгосударственном уровне. Основной принцип действия, провозглашённый в ЕС, является принцип «субсидиарное» (дополнения), т.е. ЕС оказывает помощь в проведении научных исследований только в случае большой масштабности целей исследования или при острой необходимости симбиоза с результатами других исследований на территории Союза.

В системе функционирования исследовательских фондов наблюдается явный приоритет в сторону качества и перспективности проектов от национальных квот и степени участия конкретных стран. Права на результаты исследований получает каждый его участник, в расчёт не берутся размеры финансовых вложений и вопросы авторства и патентов, которому предоставляется бесплатная лицензия на использование результатов научной или проектной деятельности.

Вопросы регламентирования инновационной деятельности и научной политики утверждаются «рамочными пятилетними программами». В рамках таких программ прописываются основные механизмы по стимулированию и внедрению результатов НИОКР.

Одним из приоритетов «шестой рамочной программы» (2002–2006), бюджет которой оценивается в € 17,5 млрд., стало расширение программы исследований генома живых организмов в целью использования результатов исследований для увеличения продолжительности жизни человека. В последней опубликованной «седьмой рамочной программе» в 2005 г. содержались планы по научным исследованиям, новейшим технологическим разработкам и демонстрационной деятельности. Программа была рассчитана на 7 лет (2007–2013), с предварительным бюджетом € 73 млрд. [2]. В программе были выделены специализированные подпрограммы, олицетворяющие основные тенденции развития европейского научного сообщества: «Сотрудничество», «Идеи», «Человеческий потенциал», «Научноисследовательский потенциал».

Международное сотрудничество предполагает открытость и преемственность всех направлений деятельности по различным тематическим областям исследований для ученых и организаций третьих стран, включая Российскую Федерацию.

Национальная инновационная система

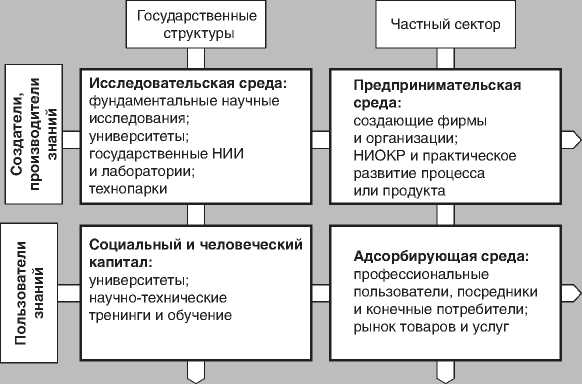

С начала 2000-х гг. во многих странах стали интенсивно разрабатываться концепции национальных инновационных систем (НИС) для стимулирования инновационной активности крупных компаний и развития экономики. НИС характеризуется как результат взаимодействия государственных, частных, общественных секторов. В рамках подобного взаимодействия осуществляется деятельность по созданию, разработке и коммерциализации новых знаний и преобразованию их в технологии, продукты и услуги, развивающие экономику страны по средствам увеличения доли инновационной промышленности в структуре ВВП.

В НИС входят научно-производственные образования: представители высшей школы, государственные учреждения научной направленности, лаборатории, технопарки, инкубаторы, а также мелкие и крупные производственные и исследовательские компании.

Наука преобразуется в стратегический ресурс и инструмент инновационной деятельности. Она становится стимулирующим элементом различных процессов экономики, происходящих на разных уровнях.

В стандартной модели взаимодействия элементов НИС роль государства заключается в содействии и стимулировании развития фундаментальных и прикладных знаний посредством создания систем содействия и дотаций научному сектору. Государство создаёт правовой базис для развития полученных результатов НИОКР и формирует инфраструктуру и благоприятный институциональный климат для инновационной деятельности бизнес-структур.

Роль частного сектора заключается в реализации спроса на научные продукты и технологии, сформированные на основе рыночной конкуренции и изменяющимся условиям рынка. Частный бизнес напрямую является заказчиком результатов НИОКР, которые реализует, выводя на рынок в виде инновационных продуктов и услуг.

Другими словами, НИС сочетает в себе исследовательскую среду, предпринимательскую среду и механизмы их широкомасштабного взаимодействия с государственными структурами (см. рис.).

Исследовательская среда располагает высокой квалификацией кадров, творческим потен-

Рис. Схема НИС

циалом, стимулирующими факторами к сотрудничеству с государством и бизнесом.

Предпринимательская среда стимулирует инновационный процесс, стратегическое мышление, повышение образовательного уровня и квалификации работников, адсорбции и применению знаний.

Механизмы взаимодействия между исследовательской и предпринимательской средой обеспечивают получение и передачу знаний, их распределение, а также их трансформацию в новейшие технологии; ориентацию на производство и удовлетворение возникающих новых потребностей его развития [2].

Создание и развитие национального инновационного механизма – первоочередная масштабная задача государства по сохранению конкурентоспособной экономики. Приоритетность НИС в государственной политике вывела многие страны в число лидеров по ряду приоритетных направлений развития.

Выводы

-

1. Опыт стран в области развития инновационной деятельности показывает роль инноваций в экономиках стран на государственном уровне и является долгосрочной первоочередной задачей.

-

2. Управление инновационной активностью оказывает различный эффект – от изменения подходов к стандартным процессам функционирования предприятий до увеличения основных экономических показателей государства.

-

3. Процесс управления инновационной активностью является стимулом к консолидированию усилий различных представителей сфер общества для достижения концептуально новых целей.

-

4. Реализация механизмов инновационной политики не может быть в полной мере успешна при отсутствии фундаментальной базы для развития партнёрства на частно-государственном уровне.

Список литературы Опыт регулирования инновационной деятельности в промышленно развитых странах и роль механизма частно-государственного партнёрства

- Кадиева Н.Г., Шахабутинов Я.М. Инновации в социально-культурном сервисе и туризме. Учебно-методическое пособие. Астрахань: ИД «Астраханский ун-т», 2011. URL: http://asu.edu.ru/images/File/Izdatelstvo/sbornik%20troodov%202010/Kadieva%20N.G.,%20Shahabutinov%20Ja.M.pdf (дата обращения: 20.04.2015).

- Новиков В.С. Инновации в туризме М.: ИЦ «Академия», 2007. URL: http://tourlib.net/books_tourism/novikov.htm (дата обращения: 20.04.2015).

- Открытый экспертно-аналитический отчет о ходе реализации «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г.». Вып. I. При содействии Министерства экономического развития РФ Москва, 2013 г. URL: http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2014/20216/3525.pdf (дата обращения: 25.03.2015).

- Янковский К.П. Введение в инновационное предпринимательство. СПб.: Питер, 2004. С. 78-93

- Robert R. Harmon. (2003). Marketing Information Systems. Encyclopedia of Information Systems, Vol. 3. Elsevier Science (USA), p. 137-151