Опыт реконструкции башнеобразного сооружения на поселении Дубки

Автор: Малышев А.А., Моор В.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и раннее средневековье

Статья в выпуске: 253, 2018 года.

Бесплатный доступ

Античные башнеобразные сооружения - одно из самых заметных составляющих антропогенного ландшафта полуострова Абрау. Ареал двухкамерных башен раннеримского времени - фортов-застав (praesidia) - специфичен: он связан с периферийными районами азиатского и европейского Боспора. В предлагаемом исследовании предпринята попытка воссоздать внешний вид башенного сооружения, исследованного в 2005-2009 гг. в глубине Анапской долины Маскаги (хора Горгиппии, юго-восток азиатского Боспора), на мысообразном выступе восточного склона горы Маскага. Серьезный импульс для создания логичной и полноценной реконструкции могут дать многочисленные этнографические и исторические аналогии из предгорий Центрального Предкавказья и Ближнего Востока. В исследовании отмечено, что, несмотря на свою однотипность, башенные сооружения могли возводиться в разных вариациях, которые зависели от имеющихся потребностей и ландшафтных условий (например, размеров мысообразного выступа). В частности, сооружение могло иметь различное количество уровней, причем минимальная по этажности - двухуровневая конструкция.

Азиатский боспор, полуостров абрау, фортификация, форт, раннеримское время, кладка, сырцово-каменная архитектура, визуализация, 30-технологии

Короткий адрес: https://sciup.org/143167085

IDR: 143167085

Текст научной статьи Опыт реконструкции башнеобразного сооружения на поселении Дубки

Античные башнеобразные сооружения ‒ одна из самых заметных составляющих антропогенного ландшафта полуострова Абрау. Именно поэтому одно из зданий прямоугольной в плане формы с мощными каменными стенами,

* Статья подготовлена в рамках выполнения проекта «Новое в изучении фортификации Азиатского Боспора (IV в. до н. э. – VI в. н. э.): открытия, методики изучения, возможности визуализации» по программе ОИФН: Памятники материальной и духовной культуры в современной информационной среде. 3.1. Методология анализа и интерпретации археологического наследия, разработка вопросов его сохранения и презентации; создание баз данных по археологическим данным и биоархеологическим материалам.

расположенное в окрестностях станицы Натухаевской, оказалось в поле зрения В. И. Сизова во время его исследований восточного побережья Черного моря ( Сизов , 1889. С. 105. Рис. 26). Оценить значимость этого открытия удалось только через сто лет: обследования в регионе, который в античную эпоху являлся юго-восточной периферией азиатского Боспора1, обнаружили связь известных тогда башнеобразных сооружений с одной из основных сухопутных коммуникаций ( Онайко, Дмитриев , 1982. С. 113). Накопленные за последующие десятилетия материалы позволили обнаружить целую сеть подобных сооружений, которая могла осуществлять контроль не только над сухопутными, но и над морскими магистралями полуострова Абрау раннеримского времени (I в. до н. э. – I в. н. э.) ( Гольева и др. , 2009. С. 212–240).

Ареал двухкамерных башен раннеримского времени – фортов-застав ( prae-sidia ) – специфичен: он связан с периферийными районами азиатского и европейского Боспора ( Буйских , 1991. С. 90; Колтухов , 1999. С. 72; Масленников , 1998. С. 111–112; Гольева и др. , 2009. С. 212–240). В связи с этим целый ряд этих сооружений далеко не всегда вписан в хозяйственную инфраструктуру, был «самодостаточен». Это обстоятельство должно получить отражение в объемно-планировочном решении башенного сооружения. В предлагаемом исследовании предпринята попытка воссоздать внешний вид башенного сооружения, исследованного в 2005‒2009 гг. А. А. Малышевым в глубине Анапской долины Маскаги (хора Горгиппии, юго-восток азиатского Боспора), на мысообразном выступе восточного склона горы Маскага.

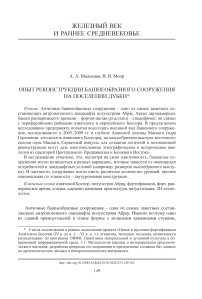

Раскопки выявили остатки двухкамерного сооружения размером 7,7 × 12,7 м, общей площадью 97,8 кв. м. Излишне мощная, полутораметровая толщина стен и открытый упор лестничного пролета свидетельствуют о наличии у сооружения нескольких уровней (рис. 1: 1 ).

Периметр каменной кладки сохранился на высоту около метра и только в одной точке – до 1,8 м, что не позволяет достоверно выявить наличие сужения вверх (наклонного фасада), необходимого для устойчивости многоэтажных сооружений в условиях значительной сейсмической активности, сильных ветровых нагрузок и воздействия продольной деформации. Подобный прием был зафиксирован при сооружении фортификационных сооружений античного времени на юго-восточной периферии Боспора: Цемдолинское здание ( Онайко , 1978. С. 5), а также юго-восточная башня и прилегающие к ней стены на Раевском городище ( Малышев , 2006. С. 72–75; 2009. С. 28–32).

Исследования показали, что при постройке здания был использован широкий спектр не только разнообразных пород камня (песчаник, известняк, ракушечник), но и глина, древесина и другая растительность (камыш и т. п.).

Образцы из продуктов разрушения сырцовых стен вокруг внешних стен пос. Дубки отличала несвойственная для природных почв и культурного слоя гомогенность и присутствие большого количества растительного детрита ( Спиридонова и др. , 2009. Рис. 7). В профилях раскопа завалы оплывших сырцовых кирпичей зафиксированы визуально.

О породах древесины , использованной для изготовления лестничных пролетов, лаг потолочных перекрытий, дверей и дверных косяков, можно судить по определению углей из заполнения здания на пос. Дубки. Среди образцов абсолютно преобладают остатки дуба обыкновенного ( Quercus robur L. ), в меньшей степени представлен скальный дуб ( Quercus petraea L.ex Liebl ), совершенно единичными оказались фрагменты хвойных пород ( Pinus L. ) ( Гольева , 2009. С. 181–193).

Данные письменных источников: трудов авторов (Vitr. De architectura, 2.3; Plin. NH. 35.49), строительных надписей ( Кузнецов , 2000. С. 88, 89, 158, 159, 317–319) – свидетельствуют о широком использовании в античном мире сырцового кирпича. Стандартные по размеру и меньшие по весу по сравнению с каменными блоками сырцовые кирпичи позволяли быстро и с гораздо меньшими издержками возводить не только бытовые постройки, но и высокие и прочные монументальные конструкции. К сожалению, сырцовые кладки на античных археологических памятниках сохранились до наших дней лишь в регионах, где дождевые осадки являются большой редкостью (Ближний Восток, Передняя Азия и Северная Африка (Египет)) ( Wright , 2005. P. 74–141).

Материалы о строительном деле в Северном Причерноморье в античной письменной традиции отсутствуют, не благоприятствует сохранности сырцовых кладок и местный климат. Тем не менее не вызывает сомнения, что строительные материалы на основе глины получили широкое применение в Северном Причерноморье, еще в архаическую эпоху сложился комплекс местных приемов строительной техники по возведению сооружений, который получил название сырцово-каменной архитектуры ( Крыжицкий , 1984. С. 202).

Кладки из сырцового кирпича широко использовались в домостроительстве как самой Горгиппии на протяжении всего периода существования этого центра ( Алексеева , 1997. С. 110–144), так и фортификационных и монументальных бытовых сооружений ее хоры, расположенной на полуострове Абрау (Анапская батарейка: Алексеева и др. , 1980. С. 4–13; Алексеева, Калашников , 1981. С. 137–150; здание у хут. Рассвет: Крушкол , 1964. С. 7–8. Рис. 21). При раскопках фортификационных сооружений Раевского городища были зафиксированы необычные для античных построек крупные размеры (0,3 × 0,3 × 0,6 м) сырцовых блоков (Юго-восточная башня: Малышев , 2011. С. 51–55. Рис. 161–165; Восточная башня: Малышев , 2014. Рис. 120).

Опыт реконструкций башнеобразных сооружений античного Северного Причерноморья совсем невелик. Наиболее известна модель одной из башен хер-сонесской хоры на усадьбе Беляус. Она восстановлена на пять уровней, что соответствует высоте около 20 м, световые отверстия-бойницы обозначены начиная со второго этажа. Судя по зубцам на верхнем перекрытии сооружения, автор реконструирует здесь боевую площадку ( Щеглов , 1978. С. 65. Рис. 32).

По двухкамерным башенным сооружениям периферии Боспора было предложено два варианта реконструкции. С. Д. Крыжицкий и В. П. Толстиков охарактеризовали их как безордерные постройки крепостного характера, с глухим первым этажом, узкими бойницами-светопроемами ( Крыжицкий , 1993. С. 165, 166). По аналогии с крымскими сооружениями III‒II вв. до н. э. у двухуровневой башни у хутора Рассвет реконструирован мощный внешний противотаранный пояс, бойницы обозначены только на верхнем этаже ( Толстиков , 2010. С. 637. Рис. 30).

Отчетные материалы свидетельствуют, что выявленный только с северосеверо-восточной стороны «пояс» был заглублен в материковый слой, а с востоко-северо-восточной внешняя стена здания оказалась усилена тремя контрфорсами ( Крушкол , 1971. С. 134. Рис. 18). Не вызывает сомнений, что конструкции были возведены после сооружения здания для борьбы с последствиями склоновой деформации. Подобные приспособления были выявлены в западной и юго-западной частях монументального здания на цитадели Раевского городища ( Малышев , 2010. С. 176. Рис. 1).

Отмечая стандартизацию планировки зданий юго-восточной периферии азиатского Боспора (Цемесской долины) и западной периферии европейского Боспора (Узунларского вала), А. А. Масленников предложил их реконструкцию, согласно которой только над одним из помещений двухкамерного сооружения было возведена башня высотой более 15 м. Судя по расположению световых отверстий-бойниц, она имела шесть уровней ( Масленников , 1998. Рис. В4).

Помещение с лестничным пролетом интерпретировано как внутренний дворик с защищенным апсидообразным сооружением-входом. На наш взгляд, хозяйственная и фортификационная целесообразность открытого дворика в сооружении отсутствует: его наличие существенно снижало оборонительные возможности сооружения в целом и способствовало бы интенсивному разрушению всего сооружения в непростых природно-климатических условиях этого региона.

Не рациональна, с точки зрения фортификации, и реконструируемая по традиции исследователями двускатная черепичная кровля ( Толстиков , 2010. Рис. 30; Масленников , 1998. Рис. С6, В4. С. 103–112). Бесспорные археологические свидетельства ее наличия ‒ значительные развалы битой черепицы ‒ на памятниках этого типа отсутствуют.

Более приемлемым представляется устройство в верхней части башни боевой площадки с зубцами по периметру ( Щеглов , 1978. Рис. 32; Крыжицкий , 1993. С. 165, 166). Обобщая опыт исследований ольвийского домостроительства, С. Д. Крыжицкий отметил широкое использование саманного кровельного ковра на односкатных перекрытиях.

Все реконструкции, видимо, по аналогии с башенными сооружениями Средиземноморья (Левка: Morris , 2001. P. 285–347; Малая Азия: Konecny , 1997) воссоздают боспорские «высотки» как цельнокаменные, что, как было показано выше, не подтверждается данными археологии.

Таким образом, в предложенных реконструкциях не учтены ни археологические данные, ни специфика этого типа сооружения как отдельно стоящих фортов-застав ( praesidia ) с надежно защищенными от внезапного нападения системами жизнеобеспечения. Внимание реконструкторов привлекал только внешний вид постройки, вопрос о внутреннем устройстве сооружения остался практически не разработанным. Совершенно естественно, что археологические данные не позволяют говорить об интерьерах верхних уровней сооружения.

Серьезный импульс для создания логичной и полноценной реконструкции могут дать многочисленные этнографические и исторические аналогии. Наиболее близкие географически средневековые башнеобразные сооружения предгорий Центрального Предкавказья, среди которых выделяют имеющие только фортификационное назначение «воу» и комплексное (жилое и фортификационное) ‒ «гала». Известны случаи расположения гала в непосредственной близости от воу (селения Фалхан и Харпе: Марковин, 1969. С. 25) или комплекса жилых башен в окружении боевых (селение Эрзи: Там же. С. 32, 33). Средневековые кавказские башни были сложены из камня, имели квадратную или прямоугольную в плане форму. Обычно они достигали высоты до 25 м, имели не менее трех, но, как правило, пять уровней. Толщина стен вверх уменьшается практически в три раза: с 0,7‒1,2 м у основания до 0,4‒0,5 м.

В боевых башнях беспрепятственный доступ извне, а также передвижения внутри самой башни были осложнены: вход расположен гораздо выше дневной поверхности, переход с одного уровня на другой осуществлялся по приставным лестницам в виде зазубренных бревен. Зачастую и жилые башни имели два входа, на первом и втором уровнях (Там же. С. 35). Для сообщения между этажами в перекрытиях, в разных углах помещений, предусмотрены люки размером около 50 × 60 см.

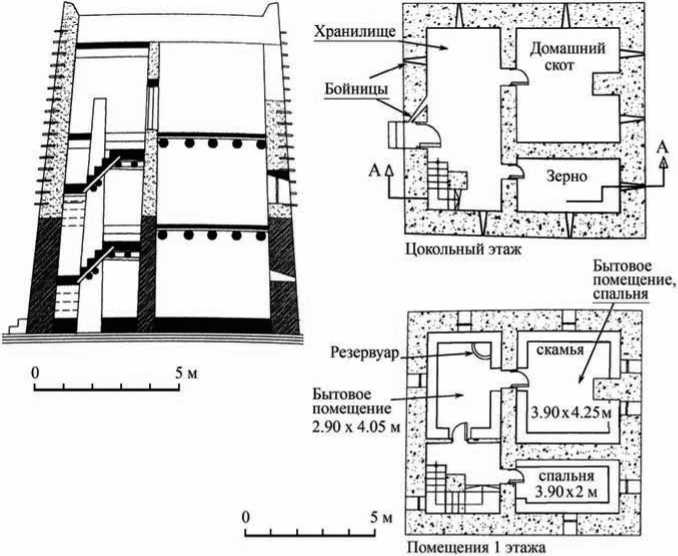

Внутреннее пространство в башенных сооружениях было регламентировано: нижний уровень использовался для хозяйственных целей (всевозможных хранилищ и помещения для скота), жилая часть и очаг располагались на втором уровне. Дым открытого очага выводился через отверстия в стенах.

Верхние, начиная с третьего, этажи имели двойное назначение: в мирное время для хранения запасов продуктов и разного рода инвентаря, в военное ‒ оборонительное. На всех этажах башни (кроме первого) предусмотрены отверстия в стенах: светопроемы или бойницы-амбразуры.

Устройство межэтажных перекрытий не отличается от конструкции плоской кровли: несколько горизонтально уложенных лаг из бревен перекрывал плотный настил из жердей, поверх которого укладывали вязанки хвороста, сверху засыпали глину или заливали глинистую массу. Плоская земляная крыша могла использоваться в качестве боевой площадки.

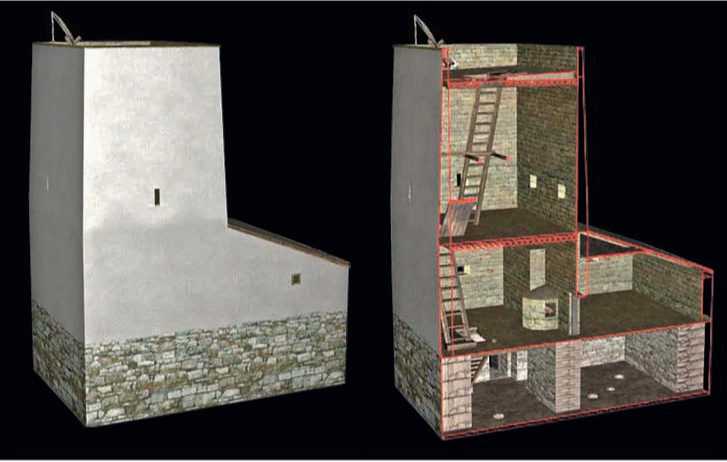

Устойчивость логики внутреннего устройства башенных сооружений подтверждается материалами с Ближнего Востока. Для общей устойчивости конструкции толщина стены здания в Асире (Саудовская Аравия) снизу вверх резко уменьшается, поэтому оно имеет наклонный фасад ( Oliver , 1997. P. 1448). В башне три уровня, на каждом выделено четыре помещения, причем один отсек использован для устройства лестничной шахты. Мощные каменные стены первого, хозяйственного, уровня прорезают по всему периметру бойницы-амбразуры, важные как для вентиляции и освещения, так и для обороны (рис. 2: 2 ).

Верхние этажи глинобитные, что объясняется скорее не дефицитом камня, а меньшей трудоемкостью возведения, а также значительным комфортом жизни: помещения для круглогодичного жилья в стенах из глины обладают хорошей теплоизоляцией и не пожароопасны. Прочность всей конструкции обеспечивают стяжки из деревянных балок. Внутреннее жилое пространство организовано стандартно – по периметру расположены скамьи для сидения и сна. Перекрытие сооружения – плоское.

Таким образом, в конструктивных особенностях и обустройстве каменных северокавказских и сырцово-каменных ближневосточных башнеобразных сооружений прослеживаются явные параллели: наклонный фасад сооружения, использование первого уровня как хозяйственного, а второго в качестве жилого, плоская, используемая в качестве боевой площадки крыша и т. п. Как будет показано ниже, целый ряд соответствий мы находим в материалах, полученных при археологических исследованиях боспорских монументальных построек раннеримского времени.

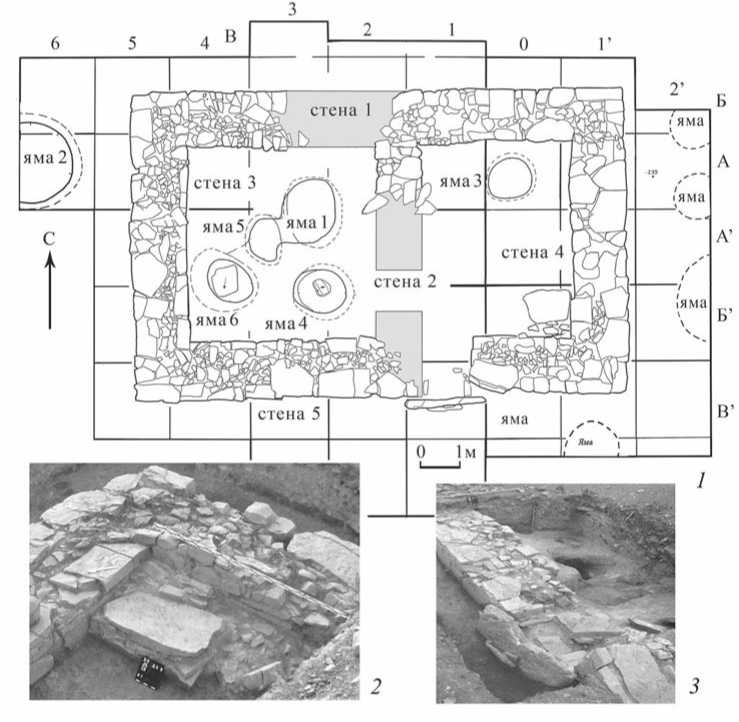

Специфика этих одновременно и бытовых, и фортификационных сооружений позволяет предположить существование некоторого ratio в постройках этого типа и использовать приведенные материалы при разработке реконструкции античного башенного сооружения на поселении Дубки. Реконструкция была реализована в цифровом формате В. В. Моором на основе чертежей и фотоматериалов археологических раскопок монументального здания на поселении Дубки.

I этаж

Многочисленные хозяйственные ямы, в особенности в северо-западном помещении (№ 2, площадью 27,5 кв. м), свидетельствуют, что, как и в более поздних башенных сооружениях, помещения нижнего уровня использовались как хранилища припасов и для других хозяйственных нужд.

Расположение меньшего по площади (20,5 кв. м) юго-восточного помещения (№ 1) на оконечности мысообразного выступа было неслучайным. В югозападной стене устроен вход в здание, причем внутри слева от него находилась дверь в хранилище, а справа – площадка-упор, практически метровой ширины лестничного пролета, который был начальным звеном «каскада» стационарных лестничных маршей, обеспечивающих максимально удобный и быстрый доступ на верхние уровни сооружения (рис. 1: 2 ). Таким образом, основное предназначение этого помещения и расположенных над ним – играть роль лестничной шахты внутри самой высокой части здания ‒ собственно башни.

В какой-то момент внешний вход был заложен крупными каменными блоками и заблокирован с внешней стороны массивной необработанной плитой ракушечника (рис. 1: 3 ). Таким образом, доступ в здание, как и в средневековых боевых башнях, в этот период мог осуществляться только с верхних этажей.

К сожалению, сооружения с каменными стенами, не имеющие гидроизоляции, конденсируют влагу, что приводит к отсыреванию припасов, гниению деревянных элементов конструкций, осыпанию сырцовых кладок, поэтому в помещениях первого яруса необходима система световых и вентиляционных отверстий, которые могли быть использованы и в качестве амбразур. По-види-мому, для просушки помещений нижнего уровня в расположенных в низменных местах в Цемдолинском сооружении ( Онайко , 1977. С. 9) и в здании у хут. Рассвет ( Крушкол , 1964. С. 10) дополнительно были устроены печи.

Устройство межэтажных перекрытий, служивших одновременно потолком для нижних этажей и полом для последующего, известно и по этнографическим, и по археологическим данным (Горгиппия, дом 60: Алексеева , 1997. С. 84, 128, 129; Анапская Батарейка: Алексеева и др. , 1980. С. 10, 11). Несущими перекрытиями являлись несколько горизонтально уложенных бревен, концы которых

Рис. 1. Монументальное здание на поселении Дубки

1 – план строительных остатков; 2 – упорный камень лестничного пролета; 3 – замурованный и забаррикадированный плитой вход в здание укладывались в специальные ниши в стенах сооружения. Их перекрывал плотный настил из жердей, поверх которого укладывали вязанки хвороста или камыша, а потом заливали и тщательно утрамбовывали глинистую массу.

II этаж

Стены верхних уровней были сложены из сырцового кирпича. Долговечность сырцового сооружения зависела от качества теста2, соблюдения технологии производства (приемов формовки, сроков высушивания), а также правильной эксплуатации сырцовых построек, прежде всего обеспечением необходимой гидроизоляции кладки (устройством надежного перекрытия, каменного фундамента и нанесением специально приготовленной обмазки).

Толщина сырцовых стен второго уровня, вне всякого сомнения, уступала мощности каменных кладок и напрямую была связана с общей высотой здания. Считается, что сырцовые стены полуметровой толщины фанагорийских зданий могли выдерживать нагрузку в два уровня ( Кузнецов , 2015. С. 293). В Горгиппии для возведения внешних стен шириной около 0,8 м и внутренних – 0,6 м практиковалось использование нескольких форматов сырцового кирпича в одной кладке ( Алексеева , 1997. С. 118, 140). Соответственно, полезная площадь внутреннего пространства на втором уровне, предназначенном прежде всего для быта, была большей, чем на первом. В случае военной опасности он мог стать единым поясом обороны.

Как указывалось ниже, на пространстве над помещением 1 располагался лестничный пролет, поэтому несколько большее по размеру помещение 4 было жилым, что являлось рационально с точки зрения местной розы ветров, в которой доминирует сильный северо-восточный ветер (бора).

Для поддержания температурно-влажностного режима и приготовления пищи на втором уровне необходим очаг, местоположение которого во многом зависит от совершенства конструкции печного сооружения.

На Боспоре известны устройства овальной или близкой к прямоугольной в плане формы, сложенные из поставленных на ребро плит песчаника или сырцовых кирпичей ( Крыжицкий , 1984. С. 207; Цветаева , 1984. С. 227. Табл. СXXXI: 12–17 ). Как правило, и бытовые, и керамические печи имели внутри топочной камеры опорные столбы. По наблюдениям Ю. С. Крушкол, в здании у хут. Рассвет была печь с одним опорным столбом ( Крушкол , 1964. С. 10).

Оптимальное место для размещения топочной камеры очага, в помещении 3, в центральной части этажа, фактически вплотную к внутренней стене. В этом случае вес топочного сооружения приходится на внутреннюю, разделяющую помещения 1 и 2, стену, по ней же тепло могло распространяться по всему зданию посредством высокого вертикального дымохода (эллинистический Олинф: Hoepfner, Schwandner , 1994. Abb. 64). Важно отметить, что закрытый очаг с дымоходом мог использоваться для подачи сигнала дымом, невзирая на непогоду.

Сооружение и эксплуатация (ремонтные работы) значительных по высоте построек создают дополнительные технические трудности, поэтому двухкамерное башнеобразное сооружение, совмещающее боевую и бытовую функции, могло иметь кровлю над помещениями на разных уровнях.

III этаж

Высота двухуровневой постройки могла достигать около семи метров, что, учитывая растительный покров (дубовые леса) северного склона реки Маска-ги, явно недостаточно для полноценной реализации сигнально-сторожевого предназначения сооружения. По мнению исследователей, высота башенных сооружений в Причерноморье в раннеримское время могла варьировать в пределах 10–12 м (Колтухов, 1999. С. 64), но в зависимости от ландшафта и назначения могла достигать и 18 м (Буйских, 1991. С. 96, 97).

Набор необходимой для осуществления дозора высоты мог быть осуществлен за счет помещения 5, последнего звена «шахты» лестничного блока. Эта часть здания была расположена на самом краю мысообразного выступа и в сложных метеорологических условиях могла являться дозорным помещением. Световые окна-бойницы в случае нападения могли использоваться и для активной обороны. Высота и мощность стен третьего уровня могли зависеть от многочисленных обстоятельств (ландшафта, ветровой нагрузки и т. п.). Неслучайно и средневековые башни Кавказа имели не менее трех уровней, причем третий был боевым ( Гольдштейн , 1977. С. 230).

Можно допустить выведение на третий уровень сооружения над жилым помещением 4. Целесообразность могла быть продиктована потребностями и возможностями его обитателей.

Кровля

Археологический контекст и архитектурные параллели говорят о том, что кровля здания Дубки, как и остальных сооружений подобного рода периферии азиатского Боспора, имела односкатную конструкцию и была глинобитной.

Наклон крыши над помещениями должен быть различным. Для обеспечения быстрого просыхания поверхности и оптимального обзора для стрельбы крутизна ската кровли над жилым помещением 4 должна быть значительной, что необходимо для совершенствования фортификационных возможностей здания, а также тепло- и гидроизоляции жилого блока.

В то же время площадка над помещением 5, скорее всего, использовалась, подобно средневековым башням Северного Кавказа, для несения дозора, при необходимости и для активной обороны. Для быстрого удаления дождевых осадков с площадки пол должен был иметь небольшой уклон с организованным водостоком, чтобы вода не стекала по боковой поверхности сооружения и не вызывала разрушений конструкций. От сильного ветра и вражеских стрел на площадке, скорее всего, защищал парапет из каменных или сырцовых блоков, которые в случае необходимости сбрасывались на нападавших.

Подводя некоторые итоги, отметим, что, несмотря на свою однотипность (рис. 2: 1 ), башенные сооружения могли возводиться в разных вариациях, которые зависели от имеющихся потребностей и ландшафтных условий (например, размеров мысообразного выступа). В частности, сооружение могло иметь различное количество уровней, причем минимальная по этажности ‒ двухуровневая конструкция. Значительная высота сооружения порождала дополнительные трудности как на стадии сооружения, так и при эксплуатации.

Рис. 2

1 ‒ 3D-модель башенного сооружения на поселении Дубки (выполнена В. В. Моором); 2 – башенное жилое сооружение в Асире (Саудовская Аравия) (по: Oliver , 1997)

Список литературы Опыт реконструкции башнеобразного сооружения на поселении Дубки

- Алексеева Е. М., 1997. Античный город Горгиппия. М.: Едиториал УРСС. 560 с.

- Алексеева Е. М., Калашников М. В., 1981. Анапская археологическая экспедиция АН СССР. Отчет о работе в 1981 году//Архив ИА РАН. Р-1. № 9484.

- Алексеева Е. М., Нестеренко Н. Д., Калашников М. В., 1980. Отчет о работе Анапской экспедиции АН ССР в 1981 году//Архив ИА РАН. Р-1. № 9496.

- Буйских С. Б., 1991. Фортификация Ольвийского государства (первые века н. э.). Киев: Наукова думка. 158 с.

- Гольдштейн А. Ф., 1977. Башни в горах. М.: Советский художник. 334 с.

- Гольева А. А., 2009. Использование древесины на полуострове Абрау в древности//ABRAU ANTIQU A. Результаты комплексных исследований древностей полуострова Абрау: сб. ст./Ред. А. А. Малышев. М.: Гриф и К. С. 181-193.

- Гольева А. А., Вязкова О. Е., Малышев А. А., 2009. Боспорская сигнально-сторожевая система на полуострове Абрау: результаты комплексных исследований//ABRAU ANTIQU A. Результаты комплексных исследований древностей полуострова Абрау: сб. ст./Ред. А. А. Малышев. М.: Гриф и К. С. 212-240.

- Колтухов С. Г., 1999. Укрепления Крымской Скифии (конец III в. до н. э. -III в. н. э.). Симферополь: СОНАТ. 224 с.

- Крушкол Ю. С., 1964. Отчет об археологических исследованиях в Анапском р-не Краснодарского края. 1964 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 3176.

- Крушкол Ю. С., 1971. Древняя Синдика. М. 251 с.

- Крыжицкий С. Д., 1984. Жилые дома//Античные государства Северного Причерноморья/Отв. ред. Г. А. Кошеленко. М.: Наука. С. 204-207. (Археология СССР.)

- Крыжицкий С. Д., 1993. Архитектура античных государств Северного Причерноморья. Киев: Наукова думка. 163 с.

- Кузнецов В. Д., 2000. Организация общественного строительства в Древней Греции. М.: Языки русской культуры. 536 с.

- Кузнецов В. Д., 2015. Сырцовый кирпич (по материалам Фанагории)//ПИФК. № 1 (47).

- Малышев А. А. Отчет о проведении комплексных научно-исследовательских археологических работ на памятниках г. Новороссийска Краснодарского края в 2014 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 45249.

- Малышев А. А. Отчет о работах Новороссийской экспедиции ИА РАН в Новороссийском и Крымском районах Краснодарского края в 2009 году//Архив ИА РАН. Р-1. № 36899.

- Малышев А. А. Отчет о работах Новороссийской экспедиции ИА РАН в Новороссийском и Крымском районах Краснодарского края в 2011 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 31106.

- Малышев А. А. Отчет о работах Раевского отряда Северо-Кавказской экспедиции РАН в Новороссийском и Крымском районах Краснодарского края в 2006 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 29801.

- Малышев А. А., 2010. Новое в хроностратиграфии Раевского городища//ΣΥΜΒΟΛΑ. Античный мир Северного Причерноморья. Новейшие находки и открытия/Ред. Р. М. Мунчаев и др. М.; Киев. С. 175-179.

- Марковин В. И., 1969. В стране вайнахов. М.: Искусство. 120 с.

- Масленников А. А., 1998. Эллинская хора на краю Ойкумены. Сельская территория европейского Боспора в античную эпоху. М.: Индрик. 304 с.

- Онайко Н. А., 1977. Отчет о работе Новороссийско-Геленджикской экспедиции в 1977 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 6753.

- Онайко Н. А., 1978. Отчет о раскопках античного здания на поселении «Цемдолинское» в 1978 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 7189. 18 л.

- Онайко Н. А., Дмитриев А. В., 1982. Сторожевые посты в окрестностях Бат и некоторые вопросы социально-экономической и политической истории юго-восточной окраины Боспора на рубеже н. э.//ВДИ. № 2. С. 106-122.

- Сизов В. И., 1889. Восточное побережье Черного моря. Археологические экскурсии. М.: Тип. А. И. Мамонтова и Ко. 183 с. (Материалы по археологии Кавказа; вып. II.)

- Спиридонова Е. А., Алешинская А. С., Кочанова М. Д., 2009. Изменения природной среды с эпохи энеолита по средневековье на полуострове Абрау (по данным палинологического анализа)//ABRAU ANTIQU A. Результаты комплексных исследований древностей полуострова Абрау: сб. ст./Ред. А. А. Малышев. М.: Гриф и К. С. 19-50.

- Толстиков В. П., 2010. Армия. Вооружение. Фортификация//Античное наследие Кубани. Т. II/Ред.: Г. М. Бонгард-Левин, В. Д. Кузнецов. М.: Наука. С. 602-655.

- Цветаева Г. А., 1984. Мебель, бытовая утварь, отопление, освещение, предметы туалета, игрушки//Античные государства Северного Причерноморья/Отв. ред. Г. А. Кошеленко. М.: Наука. С. 227-228. (Археология СССР.)

- Щеглов А. Н., 1978. Северо-Западный Крым в античную эпоху. Л.: Наука. 158 с.

- Hoepfner W., Schwandner E.-L., 1994. Haus und Stadt im klassischen Griechenland. München: Deutscher Kunstverlag. 356 S.

- Konecny A., 1997. Hellenistische Turmgehofte in Zentral-und Ostlykien. Wien: Phoibos Verlag. 112 S. (Wiener Forschungen zur Archaologie; Bd. 2.)

- Morris S. P., 2001. The Towers of Ancient Leukas: Results of a Topographic Survey, 1991-1992//Hesperia. Vol. 70. No. 3. P. 285-347.

- Oliver P., 1997. Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World: Theories and principles. Cambridge: Cambridge University Press. 833 p.

- Wright G. R. H., 2005. Ancient Building Technology. Vol. 2: Materials. Leiden; Boston: Brill. 554 p. (Technology and Change in History; vol. 7/1.)