Опыт системного предотвращения массивной легочной эмболии в хирургических стационарах России

Автор: Савельев В.С., Кириенко А.И., Андрияшкин В.В., Золотухин И.А., Андрияшкин А.В.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 2 (30), 2013 года.

Бесплатный доступ

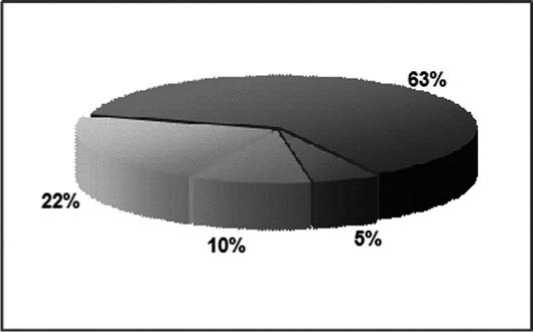

В статье представлены результаты научно-практического исследования «Территория безопасности от венозных тромбоэмболических осложнений». В исследовании приняли участие 59 стационаров хирургического профиля, в которых провели оценку риска венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) у 53 596 пациентов. Большинству больных, включенных в исследование, были назначены меры профилактики ВТЭО: 80,2% пациентов осуществлена ранняя активизация в послеоперационном периоде, 71,4% - эластическая компрессия нижних конечностей, 68,7% - медикаментозная профилактика. Тромбоэмболия легочных артерий (ТЭЛА) стала причиной летального исхода у 0,03% больных. Целенаправленная работа по предотвращению ВТЭО в хирургических отделениях способна существенно снизить частоту летальной ТЭЛА даже у наиболее тромбоопасного контингента больных.

Венозная тромбоэмболия, профилактика, летальность

Короткий адрес: https://sciup.org/142211083

IDR: 142211083 | УДК: 616.126:616.13-089

Текст научной статьи Опыт системного предотвращения массивной легочной эмболии в хирургических стационарах России

В настоящее время венозные тромбоэмболические осложнения (ВТЭО) представляют собой одну из наиболее актуальных медицинских проблем. На фоне общего снижения операционной летальности острый венозный тромбоз (ОВТ) и связанная с ним тромбоэмболия легочных артерий (ТЭЛА), в том числе и с фатальным исходом, становятся доминирующими послеоперационными осложнениями. При этом ОВТ с полным основанием может претендовать на роль самого коварного из них. До развития легочной эмболии клинические проявления флеботромбоза у малоподвижных больных минимальны, а внимание врача, в первую очередь, направлено на состояние оперированного органа, со стороны которого и ожидают наибольших неприятностей. Свою негативную роль играет и то, что все еще многие хирурги относятся к ТЭЛА в послеоперационном периоде, как к фатальной неизбежности, и не считают ее «своим» осложнением, как, скажем, кровотечение или несостоятельность кишечного анастомоза.

Наиболее часто с ОВТ и его осложнениями сталкиваются клиницисты, работающие в ортопедических, он- кологических и травматологических стационарах [1]. Частота послеоперационных ВТЭО в отделениях этого профиля достигает 60–80%. Однако даже после типичных общехирургических вмешательств тромботическое поражение вен при активной его диагностике с использованием ультразвукового ангиосканирования и радионуклидных методов выявляют у 25–30% оперированных больных [2–4]. По нашим данным, массивную ТЭЛА обнаруживают в 7,1% случаев аутопсий умерших в урологическом, 8,3% – в хирургическом и 11,2% – гинекологическом отделениях.

Общее количество венозных тромбоэмболических осложнений не поддается объективному учету, поскольку, к счастью, не каждый флеботромбоз осложняется легочной эмболией, а статистические данные учитывают, в основном, массивную ТЭЛА. Однако и число запротоколированных осложнений огромно. По оценочным данным Российской Ассоциации Флебологов, в России легочную эмболию, в том числе и фатальную, ежегодно регистрируют не менее чем у 100 тыс. человек [5].

Человеческие и экономические потери в результате тромбоэмболических осложнений огромны. Вместе с тем возникновение венозного тромбоза после оперативного вмешательства можно с большой долей вероятности прогнозировать и во многих случаях предотвратить. Вот почему во всем мире в настоящее время принята идеология профилактики послеоперационных ВТЭО, что нашло свое отражение в ряде согласительных документов, разработанных экспертами авторитетных профессиональных сообществ. Наиболее известными и полными считают рекомендации, подготовленные Американской коллегией торакальных врачей [6, 7]. Российские клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике венозных тромбоэмболических осложнений были разработаны и утверждены в 2010 г. [8]. В них представлены современные подходы к профилактике ВТЭО, согласно которым необходимо использование превентивных мер различного объема у каждого пациента, которому планируется оперативное вмешательство.

В то же время одно лишь составление и публикация рекомендаций, даже если в этом принимали участие наиболее авторитетные специалисты, не в состоянии решить существующую проблему. Наглядным свидетельством тому стали результаты международного многоцентрового исследования ENDORSE, результаты которого были опубликованы в начале 2008 года [9]. В этом проекте приняли участие 358 больниц из 32 стран со всех континентов. Оказалось, что в России, даже в крупных стационарах, профилактические мероприятия проводят только у 26% хирургических больных, по сравнению с 59% в среднем в мире (от 74% до 94% – в странах Западной Европы).

После обсуждения сложившийся ситуации руководство Российского общества хирургов и Ассоциации флебологов России (президент общества и ассоциации – академик В.С. Савельев) решило предпринять общенациональную исследовательскую программу «Территория безопасности от венозных тромбоэмболических осложнений». Целью проекта явилась практическая реализация в России идеологии предотвращения ВТЭО в хирургических стационарах. Задачи, которые мы поставили перед собой, заключались в следующем: сделать оценку риска флеботромбоза обязательной частью лечебно-диагностического процесса; создать первый в России регистр венозных тромбозов и легочных эмболий в хирургических стационарах различного профиля и максимально расширить территорию безопасности от ВТЭО в российских регионах.

Подготовительная работа включала переговоры с руководителями лечебных стационаров, поиск делового партнера проекта, разработку специальных оценочных листов и карт наблюдения за больными. Партнером-спонсором исследовательского проекта стало московское представительство фармацевтической компании Санофи-Авентис. Оно взяло на себя обязательство размножить необходимые методические материалы, собрать и переслать в оргкомитет копии заполненных оценочных листов и карт наблюдения за больными. Планировалось участие хирургических отделений 60 крупных больниц в 42 городах всех регионов Российской Федерации.

В сроки от 10 апреля по 20 ноября 2009 года были проведены 5 стартовых совещаний в различных округах России: Северо-Западном (Санкт-Петербург), Уральском (Екатеринбург), Сибирском и Дальневосточном (Новосибирск), Южном (Ростов-на-Дону) и Центральном (Москва). В них приняли участие представители всех больниц, которые были отобраны организационным комитетом и выразили согласие участвовать в исследовании. На совещаниях представляли идею проекта, его задачи, пути реализации. Проводился тренинг по определению степени риска ВТЭО и заполнению карт. Обученные врачи организовывали в своих больницах специальные мини-конференции и «круглые столы» со всеми непосредственными участниками исследования. Осуществлялось регулярное мониторирование клиник с участием членов оргкомитета и лидеров проекта в стационарах с целью помощи в адекватном определения степени риска ВТЭО и правильного заполнения карт. Последние поступали в оргкомитет и после предварительного просмотра подвергались статистической обработке.

Активное участие в проекте приняли 59 больниц из всех 7 федеральных округов Российской Федерации (Южного, Приволжского, Сибирского, Северо-Западного, Уральского, Центрального, Дальневосточного). К окончанию проекта были получены сведения о 53 596 оперированных больных. Большая часть из них (78,1%) оперированы в общехирургических, травматолого-ортопедических и гинекологических отделениях. Оставшиеся 21,9% составили пациенты урологического, сердечно-сосудистого, нейрохирургического профиля, а также отделений эндокринной хирургии (табл. 1).

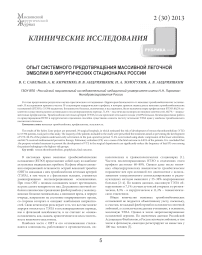

Из наблюдавшихся больных 10 273 (19%) врачами стационаров были отнесены к группе низкого риска, 17 091 (32%) – умеренного и 25 371 (47%) – высокого риска развития ВТЭО. В 861 случае (2%) степень риска не была определена (рис. 1).

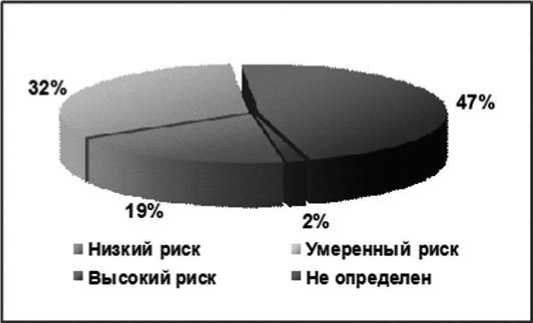

Вместе с тем, при обработке и анализе оценочных листов экспертами Ассоциации флебологов России был обнаружен весьма примечательный факт. Повторно определяя, согласно представленной в картах информации о возрасте пациентов, характере и продолжительности вмешательства и других факторов, степень риска ВТЭО, мы выявили значимые расхождения с той оценкой, которую выставляли врачи стационаров, заполнявшие карты. В результате объективной проверки данных оказалось, что к высокому риску следовало отнести не 47%, а 63% больных (рис. 2). Таким образом, нередко имела место недооценка врачами стационаров опасности венозного тромбоза и легочной эмболии, угрожающих пациентам. В ситуациях, объективно

Таблица 1

Количество больных, включенных в проект, в хирургических отделениях различного профиля

|

Профиль хирургических отделений |

Количество больных |

|

|

n |

% |

|

|

Общая хирургия |

20 181 |

37,6 |

|

Травматология и ортопедия (включая эндопротезирование суставов) |

13 649 |

25,5 |

|

Гинекология |

8 029 |

15,0 |

|

Сосудистая хирургия |

4 377 |

8,2 |

|

Урология |

4 236 |

7,9 |

|

Кардио- и торакальная хирургия |

1 780 |

3,3 |

|

Эндокринная хирургия |

1 067 |

2,0 |

|

Нейрохирургия |

43 |

0,1 |

|

Не указан |

234 |

0,4 |

|

ВСЕГО |

53 596 |

100 |

Рис. 1. Частота выявления больных с различными степенями риска ВТЭО согласно оценке врачей стационаров

требующих оценки риска как высокого (или умеренного), хирурги относили значительную часть больных к категории более низкой степени риска. Это влекло за собой соответствующие изменения в назначении профилактических мер, которые, таким образом, не соответствовали реальной клинической ситуации и могли оказаться недостаточными. Намного реже, всего в 6% случаев, мы выявили переоценку грозящей опасности. Последняя ошибка вела к напрасному расходу медикаментозных средств и ненужному риску ге-

Рис. 2. Частота выявления больных с различными степенями риска ВТЭО согласно оценке экспертов

моррагических и аллергических осложнений.

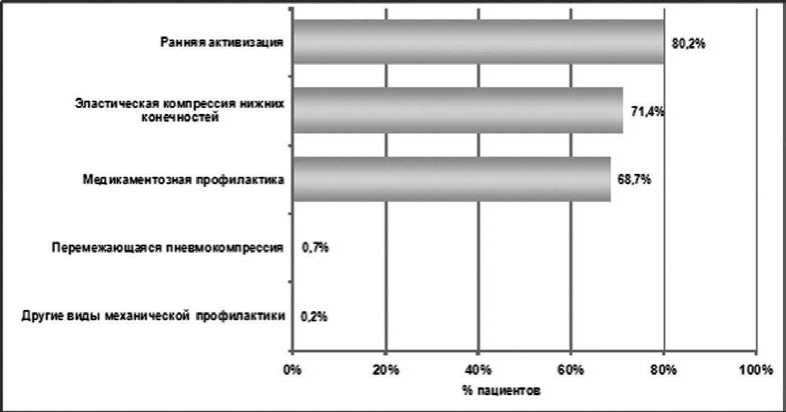

Большинству больных, включенных в исследование, лечащими врачами были назначены различные меры профилактики ВТЭО. Ранняя активизация в послеоперационном периоде осуществлена у 80,2% проводили 92% пациентов. Следует отметить, что чем выше оценивался риск ВТЭО, тем чаще врачи назначали низко-

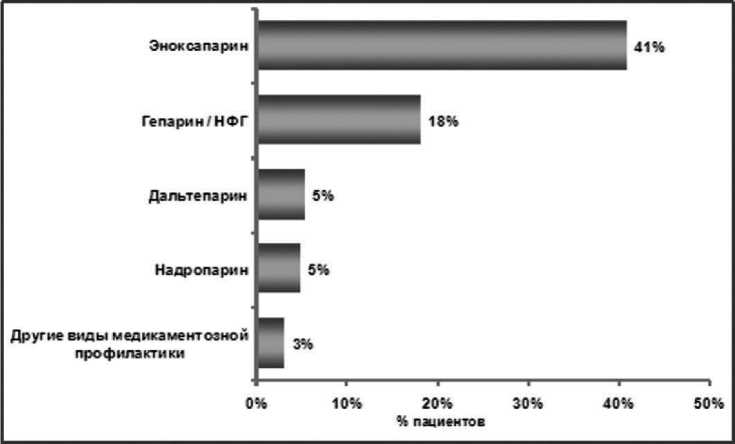

пациентов, эластическую компрессию нижних конечностей проводили 71,4%, медикаментозную профилактику – 68,7% больных (рис. 3). Частота профилактического назначения антитромботических средств представлена в табл. 2. Как и следовало ожидать, подавляющему большинству пациентов с низким риском ВТЭО фармакологическую профилактику не проводили. Препараты, снижающие свертываемость крови, были использованы только в 2% случаев (у больных с переоцененной опасностью венозного тромбоза). В то же время среди больных группы высокого риска медикаментозную профилактику

Рис. 3. Частота назначения различных мер профилактики ВТЭО

Таблица 2

Частота профилактического назначения антитромботических средств в группах различного риска ВТЭО

Активное использование физических и фармакологических мер профилактики ВТЭО у пациентов, принявших участие в проекте, привело к значительному улучшению результатов лечения. Тромбоэмболические осложнения были зарегистрированы только у 1,04% оперированных больных, что значительно реже, чем в отсутствие профилактики. Возможно, эти цифры не полностью отражают реальную частоту послеоперационных флеботромбозов, поскольку в ряде случаев они могли проявиться уже после выписки из стационара.

Рис. 4. Частота использования различных средств медикаментозной профилактики ВТЭО

К сожалению, полностью избежать случаев массивной ТЭЛА не удалось. Она явилась причиной летального исхода у 17 пациентов (0,03%). Тем не менее налицо многократное уменьшение летальности, обусловленной легочной эмболией, которая в отсутствие профилактики составляет, по данным эпидемиологических исследований, 0,7–1,1% в абдоминальной хирургии и 3,4–6,0% – при протезировании тазобедренного сустава [10, 11]. В этой связи хотелось бы еще раз подчеркнуть, что врачи стационаров, принявших участие в исследовании, проходили специальную подготовку и соответствующим образом были мотивированы на активное проведение профилактики ВТЭО. В результате их системной, может быть, не столь эффектной, но эффективной повседневной работы удалось значительно снизить частоту венозного тромбоза и легочной эмболии в отделениях хирургического профиля.

Оценивая результаты проекта «Территория безопасности», следует отметить успех как проекта в целом, так и самой идеологии предотвращения флеботромбозов. Конечно, ситуация с профилактикой ВТЭО в нашей стране в целом все еще далека от безоблачной. Однако итоги «Территории безопасности» со всей очевидность показали, что целенаправленная работа способна существенно снизить частоту летальной ТЭЛА даже у наиболее тромбоопасного контингента хирургических больных. Принимая во внимание накопленный опыт и полученные положительные результаты, для организаторов проекта стало очевидно, что данная работа должна быть продолжена. В настоящее время проводится подготовка ко второму этапу проекта – «Территория безопасности II». Планируется привлечь не только хирургов, но и врачей терапевтических специальностей, охватить не менее 100 000 пациентов. И есть все основания полагать, что полученные результаты будут позитивными, а работа над проектом способствовать расширению территории безопасности от ВТЭО в стационарах Российской Федерации.

Список литературы Опыт системного предотвращения массивной легочной эмболии в хирургических стационарах России

- White R.H., Zhou H.,Romano P.S. Incidence of symptomatic venous thromboembolizm after different elective or urgent surgical procedures//Thromb. Haemost. 2003. Vol. 90. P. 446-455.

- Anderson F.A., Spencer F.A. Risk factors for venous thromboembolism//Circulation.2003. Vol. 107. P. 1-9.

- Samama M.M., Dahl O.E., Quinlan D.J. et al. Quantification of risk factors for venousthromboembolism: a preliminary study forthe development of a risk assessment tool//Haematologica. 2003. Vol. 88. P. 1410-1421.

- Nicolaides A.N., Breddin H.K., Fareed J.et al. Prevention of venous thromboembolism. 8 International Consensus Statement. Guidelines compiled in accordance with the scientific evidence//Int. Angiol. 2001. Vol. 20(1). P. 1-37.

- Савельев В.С. Роль хирурга в профилактике и лечении венозного тромбоза и легочной эмболии./В кн.: «50 лекций по хирургии». М.: Media Medica, 2003. С. 92-99.

- Geerts W.H., Bergqvist D., Pineo G.F. et al. Prevention of Venous Thromboembolism. American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (8th Edition)//Chest.2008. Vol. 133. P. 381-453.

- Gould M.K., Garcia D.A., Wren S.M. et al. Prevention of Venous Thromboembolism in Nonorthopedic Surgical Patients: AntithromboticTherapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College ofChest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines//Chest.2012. Vol. 141. P. 227-277.

- Савельев В.С., Чазов Е.И., Гусев Е.И., Кириенко А.И. и др.Российские клинические рекомендации по диагностике, лечениюи профилактике венозных тромбоэмболических осложнений//Флебология. 2010. № 1. C. 2-37.

- Cohen A.T., Tapson V.F., Bergmann J.-F. et al. Venous thromboembolism risk and prophylaxis in the acute hospital caresetting (ENDORSE study): a multinational cross-sectional study//Lancet. 2008. Vol. 371. P. 387-394.

- Haake D.A., Berkman S.A. Venous thromboembolic disease after hip surgery. Risk factors, prophylaxis, and diagnosis//Clin. Orthop. Relat. Res. 1989. May. P. 212-231.

- Cohen A.T., Edmondson R.A., Phillips M.J. et al. The changing pattern of venous thromboembolic disease//Haemostasis. 1996. Vol. 26(2). P. 65-71.