Опыт создания электронных атласов по результатам комплексного изучения параметрических скважин в пределах шельфа и островов арктических морей

Автор: Алексеева А.К., Руденко М.Н., Русинович А.В., Турова А.В., Турова Е.С.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Геоинформационные системы и ГИС-проекты

Статья в выпуске: 6, 2021 года.

Бесплатный доступ

В последние годы в ФГБУ «ВНИИОкеангеология» проводились работы по комплексной обработке материалов бурения глубоких скважин в пределах шельфа и островов Западной Арктики. Имеющийся материал позволил с 2017 г. приступить к созданию такого электронного ресурса в формате ГИС-проекта, как «Электронный атлас параметрических скважин, пробуренных на островах Западной Арктики». ГИС-технология позволяет аккумулировать в единый электронный ресурс как переведенную в цифровой вид архивную информацию, так и результаты новейших комплексных геолого-геохимических исследований имеющегося каменного материала. За более чем вековую историю геологических исследований арктических островов к настоящему времени собран и изучен огромный материал по островам Анжу, представленный в разрозненном виде и часто в единичных бумажных копиях. Необходимость сбора, перевода в цифровые форматы и анализа результатов палеонтологических исследований привела к созданию Атласа биостратиграфии в формате ГИС-проекта. Созданный электронный ресурс позволяет проводить корреляции вмещающих отложений с другими районами Арктики

Арктический шельф, острова анжу, параметрические скважины, комплексные геолого-геохимические исследования, палеонтологические исследования, бассейновое моделирование, электронный ресурс, гис-проект

Короткий адрес: https://sciup.org/14128585

IDR: 14128585 | УДК: 550.8.053 | DOI: 10.31087/0016-7894-2021-6-107-117

Текст научной статьи Опыт создания электронных атласов по результатам комплексного изучения параметрических скважин в пределах шельфа и островов арктических морей

Одной из проблем геологического изучения ресурсного потенциала континентального шельфа России является отсутствие прямых (по данным бурения) данных о литологии, стратиграфии и нефтегазоносности разрезов в пределах большинства перспективных нефтегазоносных областей Арктики. Это приводит к многочисленным неопреде-

08 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS AND GIS PROJECTS ленностям в моделях геологического строения и, как следствие, в оценках ресурсного потенциала Арктического региона. К сожалению, приходится признать, что ситуация с параметрическим и структурным бурением в Арктическом регионе будет оставаться нерешенной проблемой и в ближайшие годы.

Одним из путей повышения достоверности ресурсных оценок может быть построение моделей эволюции осадочных бассейнов и их УВ-систем на основе современных программных средств бассейнового моделирования, ставшего в последние годы признанным стандартом в нефтегазовой отрасли и позволяющего прогнозировать зоны и объемы нефтегазонакопления на количественном уровне. Но при отсутствии прямых геолого-геохимических данных применение даже самых современных программных средств не позволяет получить необходимую качественно новую информацию, а сам инструмент — зарубежные дорогостоящие программные средства (PetroMod, TemisFlow) — используется для получения условно вероятностных оценок, недалеко ушедших от оценки слабоизу-ченных акваторий экспертным методом.

Для корректного использования компьютерного бассейнового моделирования актуальны сбор и систематизация всей имеющейся геолого-геохимической и геофизической информации по ранее пробуренным глубоким скважинам на шельфе, а также результаты геологического изучения островов арктической зоны, являющихся естественными реперами для слабоизученных областей шельфа. За годы ведения геолого-разведочных работ на российском шельфе Арктики был наработан значительный объем информации. Однако разрозненность материалов и результатов аналитических исследований в совокупности с отсутствием единой доступной базы данных существенно усложняют системный подход и использование этих материалов.

Электронный атлас параметрических скважин, пробуренных на островах Западной Арктики

В последние годы в ФГБУ «ВНИИОкеангеоло-гия» проводились работы по комплексной обработке материалов бурения глубоких скважин в пределах шельфа и островов Западной Арктики. Имеющийся материал, в первую очередь керн и коллекции образцов, позволили с 2017 г. приступить к созданию такого электронного ресурса в формате ГИС-проек-та, как «Электронный атлас параметрических скважин, пробуренных на островах Западной Арктики». ГИС-технология позволяет аккумулировать в единый электронный ресурс как переведенную в цифровой вид архивную информацию, так и результаты новейших комплексных геолого-геохимических исследований имеющегося каменного материала.

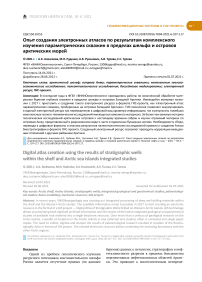

Атлас выполнен в среде ArcGIS и представляет собой картографическую основу с вынесенными на нее скважинами и привязанными к ним взаимосвязанными таблицами, текстовыми, графическими и LAS-файлами (рис. 1). В массив данных включена информация по трем параметрическим скважинам, пробуренным на архипелаге Шпицберген: Грумант-ской-1, заложенной в 1975 г., и Вассдаленским-2, 3, пробуренным во второй половине 1980-х гг. Большой массив данных собран по параметрическим скважинам на о-ве Колгуев, активное бурение на котором велось с 1980 г. В Атлас вошли такие скважины, как Бугринская-1, Ижимка-Таркские-1, 7, Песчаноозерские-3, 1/4 и Западно-Песчаноозер-ская-1. Также в базу данных была включена первая параметрическая скважина на арктических островах Карского моря — Свердрупская-1, пробуренная в 1980 г. на одноименном острове.

Массив геолого-геофизических данных включает в себя как данные, полученные в результате комплексной обработки материалов бурения при строительстве скважин, так и результаты аналитических исследований на современном этапе — литолого-петрографические и микрозондовые исследования, органогеохимические и пиролитические исследования, изучение порового пространства методом электронной микроскопии.

Для включения в ГИС-проект была оцифрована значительная часть имеющихся данных геофизических исследований скважин в бумажном виде. Каротажные диаграммы по основным методам исследований (в первую очередь гамма-каротаж, акустический каротаж, кавернометрия, кривые КС и ПС) отсканированы, оцифрованы и преобразованы в файлы LAS-формата. Это дает возможность систематизировать материалы и работать с данными ГИС в любом современном программном обеспечении.

Важнейшими источниками информации о строении коллекторов, покрышек и предполагаемых нефтематеринских пород, а также основой для правильной интерпретации геофизических данных являются литологические описания керна и шлама скважин. В Электронный атлас включены как оцифрованные литологические описания пород, которые производились при комплексной обработке данных бурения сотрудниками ФГБУ «ВНИИОкеан-геология», так и выполненные на современном этапе описания эталонных коллекций образцов керна скважин и коллекций петрографических шлифов для всех 10 параметрических скважин. Описание и фотографирование шлифов выполнено с использованием современного поляризационного микроскопа.

Большой массив данных был получен в результате оцифровки и создания в цифровом виде базы данных по лабораторным петрофизическим, геохимическим, биостратиграфическим исследованиям, выполненным после бурения при комплексной обработке результатов. На основе имеющейся информации по литолого-стратиграфическим расчленениям отложений, вскрытых скважинами, описанию керна и шлама, а также данных ГИС построены литолого-стратиграфические разрезы для всех 10 параметрических скважин в форма-

Рис. 1. Схема иерархии информации базы данных в Электронном атласе параметрических скважин Fig. 1. Hierarchy of database information in the Digital Atlas of Stratigraphic Wells

GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS AND GIS PROJECTS

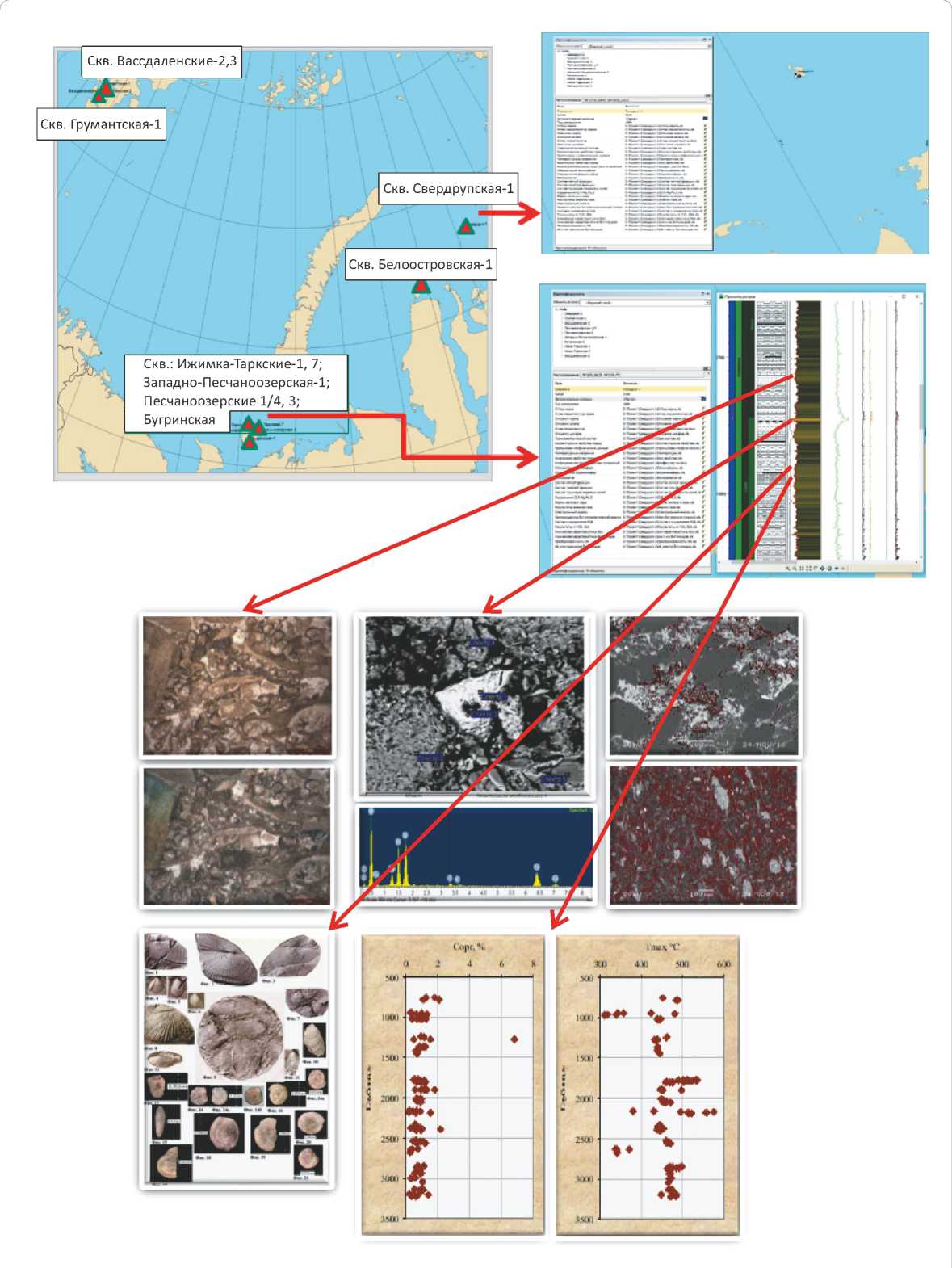

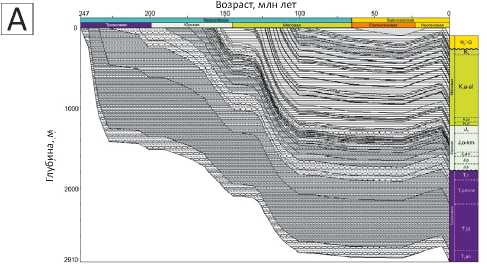

Рис. 2. Примеры результатов 1D-моделирования скважины

Fig. 2. Examples of well 1D modelling results

C

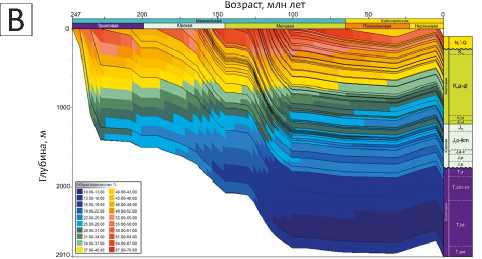

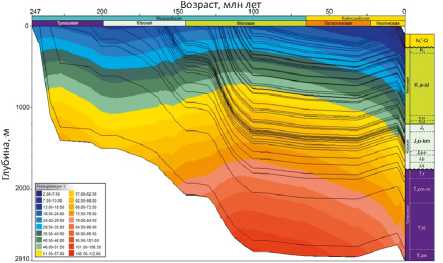

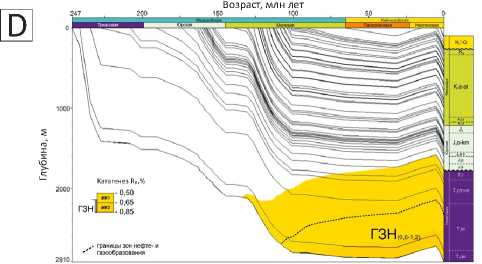

А — историко-геологическая диаграмма эволюции осадочного разреза, B — изменение общей пористости в ходе геологической истории осадочного разреза, C — распределение пластовых температур в ходе геологической истории осадочного разреза, D — катагенетическая зрелость ОВ (по модели EasyPro) и зоны нефтегазообразования осадочного разреза

А — geohistory diagram of sedimentary section evolution, B — total porosity changes during the course of sedimentary section geological history, C — formation temperature distribution during the course of sedimentary section geological history, D — catagenetic maturity of Organic Matter (EasyPro model) and zone of oil and gas generation in sedimentary section те векторных изображений. На колонки вынесены данные по интервалам отбора керна, изображения каротажных диаграмм и краткое литологическое описание основных стратиграфических подразделений.

Новые технологии и появление современного лабораторного оборудования позволяют проводить дальнейшие исследования хранящихся образцов керна. Так, для изучения структурно-химических особенностей минеральных фаз, уточнения минерального состава пород и морфологии межзернового пустотного пространства с помощью методов растровой электронной микроскопии были исследованы аншлифы пород из скважин Свердрупская-1, Грумантская-1, Бугринская-1 и Песчаноозерская-1/4. В результате этих работ база данных дополнилась атласами пористости и мик-розондовых исследований.

Получению обширной информации для оценки нефтегазоносности осадочной толщи и выявлению нефтегазопродуцирующих пород способствует привлечение широкого спектра геохимических методов исследования концентрированных и рассеянных форм нафтидов, включая классическую битуминологию, пиролитический (Rock-Еval) и биомаркерный анализы, позволяющие оценить нефтегенерационный потенциал пород на основании содержания рассеянного ОВ, его генетического типа и уровня термальной зрелости. Результаты геохимических исследований в совокупности с ранее полученными литолого-стратиграфическими данными используются для историко-геологического моделирования процессов в ходе эволюции осадочного разреза, развития процессов нефте-образования и эмиграции УВ.

Для реконструкции процессов формирования осадочных отложений и воссоздания процессов нефтегазообразования производится 1D-моде-лирование для имеющихся скважин при помощи программного комплекса TemisFlow. Результатом 1D-моделирования является ряд графиков и диаграмм, характеризующих геологическую историю разреза, температурный режим бассейна, этапы развития УВ-систем и степень реализованности нефтегазогенерационного потенциала материнских толщ (рис. 2). Все эти результаты также включаются в собираемый массив информации и в дальнейшем лягут в основу 2D- и 3D-моделирования.

Нельзя не отметить и проблемы, возникшие при создании полноценного электронного ресурса. В первую очередь это недостаточно полный отбор керна при бурении и плохая сохранность керна, неполнота эталонных коллекций. Также необходимо констатировать утерю части результатов первоначальных аналитических исследований, низкое качество каротажных диаграмм и отсутствие отчетов о результатах комплексной обработки данных по некоторым скважинам.

В ближайшей перспективе во ФГБУ «ВНИИ-Океангеология» будет создан подобный Электронный атлас по глубоким морским скважинам в акваториях Баренцева, Печорского и Карского морей. В конечном итоге реализация этого электронного ресурса в форме ГИС-проекта позволит собрать в одном месте обширный массив имеющихся геолого-геофизических материалов по геологическому строению арктических шельфов.

Атлас биостратиграфических данных по островам Анжу (Новосибирские острова)

Второй электронный ресурс, созданный во ФГБУ «ВНИИОкеангеология» в 2017–2019 гг., — это «Атлас биостратиграфических данных по островам Анжу (Новосибирские острова)». Новосибирские острова имеют сложную историю геологического развития и могут рассматриваться как репер в изучении геологического строения восточного сектора Арктики. Одной из ключевых позиций является датировка отложений по палеонтологическим остаткам. За более чем вековую историю геологических исследований архипелага к настоящему времени собран и изучен огромный материал по островам Анжу, но он представлен в виде разрозненных материалов и часто существует в единичных бумажных копиях. Таким образом, возникла необходимость сбора и анализа результатов палеонтологических исследований для дальнейшей систематизации и возможности корреляции вмещающих отложений с другими районами Арктики. Основные цели создания Атласа — максимальная концентрация изученного палеонтологического материала и его графическое представление на геологической основе. Атлас подготовлен с использованием программных средств ArcGis (версия 10.4.1), CorelDRAW 2017, Corel PHOTO-PAINT 2017, Excel, Word 2016.

На первом этапе создания Атласа была оцифрована геологическая карта масштаба 1 : 200 000, составленная в результате групповой геологической съемки (ГГС-200) в 1977–1978 гг. [1, 2]. В качестве основы для отображения данных она была выбрана по следующим причинам:

– полевые геолого-съемочные работы были последними по времени планомерными в систематическом изучении Новосибирских островов и по их результатам составлены и изданы в 1985–1986 гг. листы Государственной геологической карты масштаба 1 : 200 000 с Объяснительной запиской (серия Новосибирские острова);

– на основе этих карт позже были изданы Геологические карты масштаба 1 : 1 000 000 второго (1999) и третьего (2016) поколений;

– в большинстве публикаций используется легенда и стратиграфические подразделения площади островов Анжу именно авторов ГГС-200 (Кось-ко М.К. и др., 1977, 1985; Труфанов Г.В. и др., 1978, 1986).

Растровый вариант оцифрованной карты использован в качестве геологической основы Атласа. Геологические карты оставлены в авторском исполнении 1985–1986 гг. для большей наглядности представляемого материала. Единственные изменения, которые были сделаны для разгрузки карты, — не показаны литология и фациальные границы отложений.

Второй этап включал в себя сбор, систематизацию опубликованного материала по островам Анжу и приведение его к единому формату: были оцифрованы таблицы, рисунки, графика, текст. Большое внимание уделялось фактическому представлению материала — фотографиям, описанию палеонтологического материала, зарисовкам обнажений и разрезов, определениям описываемых комплексов, авторским выводам по данным исследованиям. Была разработана схема компоновки, определен формат предствления материала.

В Атлас вошли работы около 100 авторов и авторских коллективов. Все работы были сгруппированы в два блока.

-

1. Региональные работы, в которых есть ссылки на находки палеонтологических образцов, но привязка к местности «размыта» (например, среднее течение реки). При отображении на геологической основе использован шейп полигональных объектов.

-

2. Тематические исследования с указанием конкретных точек наблюдения. Здесь при отображении на геологической основе использованы шейпы с точечными и мультиточечными объектами.

Кроме того, в ходе работ стало очевидно, что для полного понимания изученности островов необходимо наличие такого раздела, как «История геологической изученности островов Анжу», которая также была внедрена в Атлас в виде полигонального объекта.

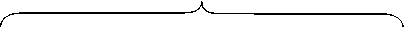

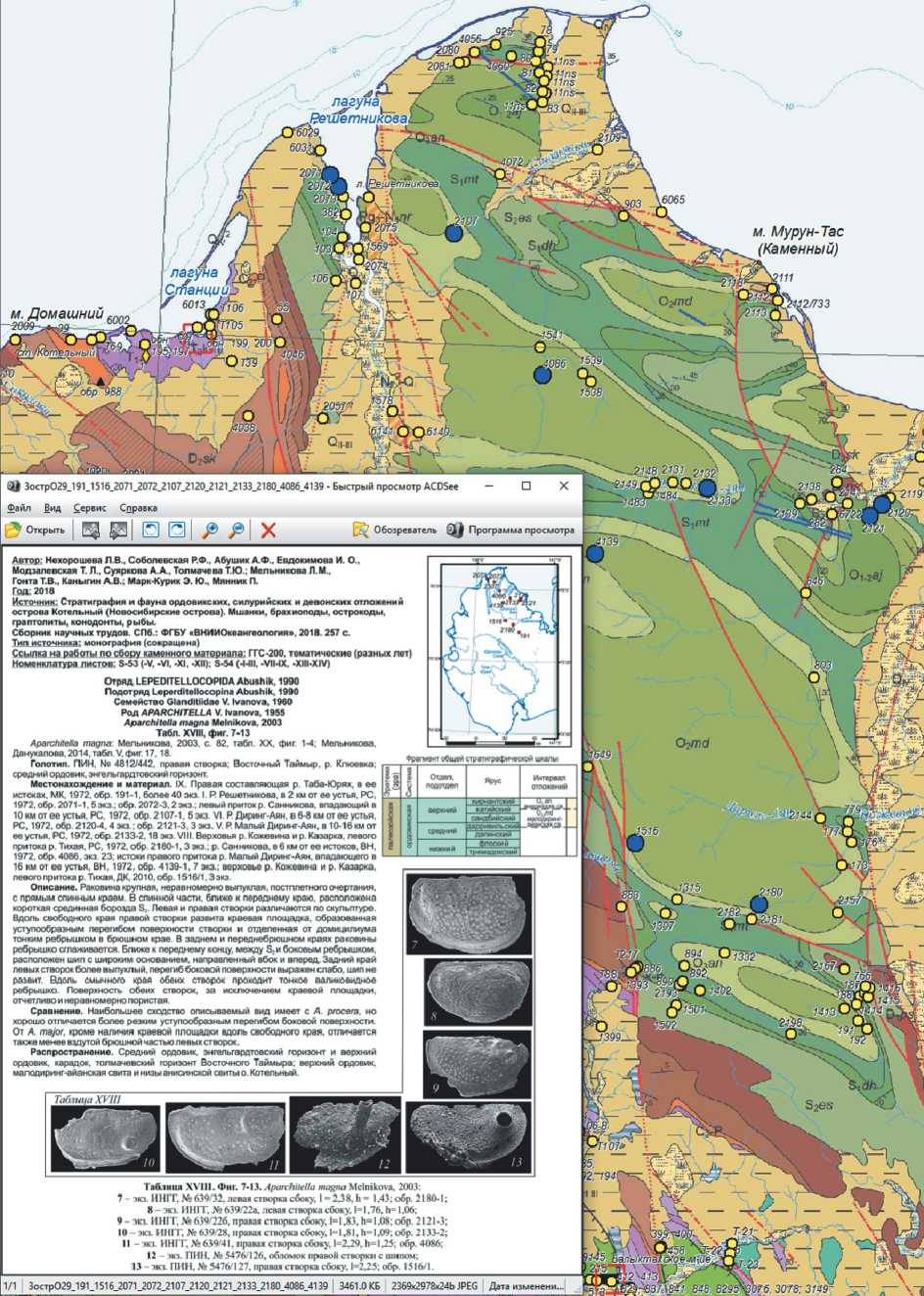

Работа с Атласом возможна в двух вариантах: 1) на стратиграфической шкале, где выделены интервалы изучения по каждому автору с указанием наличия фотографий палеонтологических остатков; 2) на геологической основе, что позволяет увидеть территориально места обнаружения палеонтологических находок.

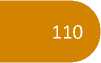

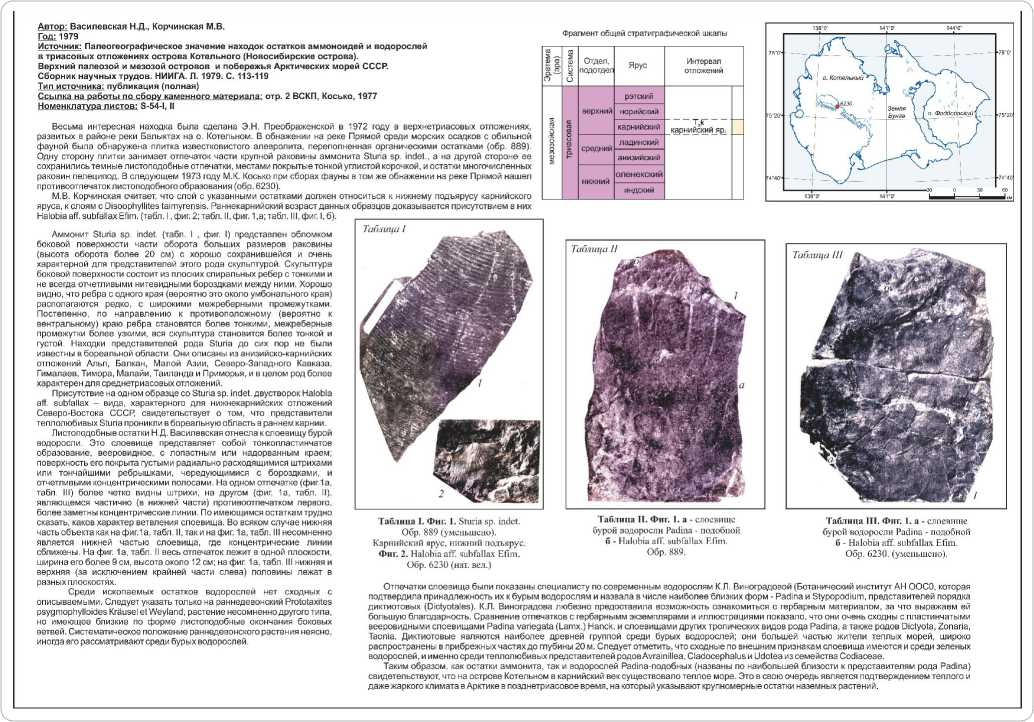

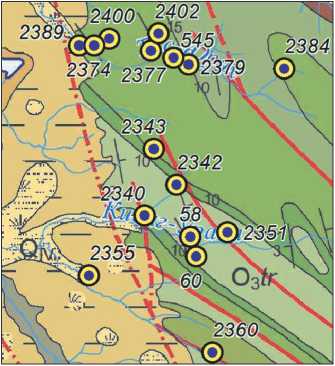

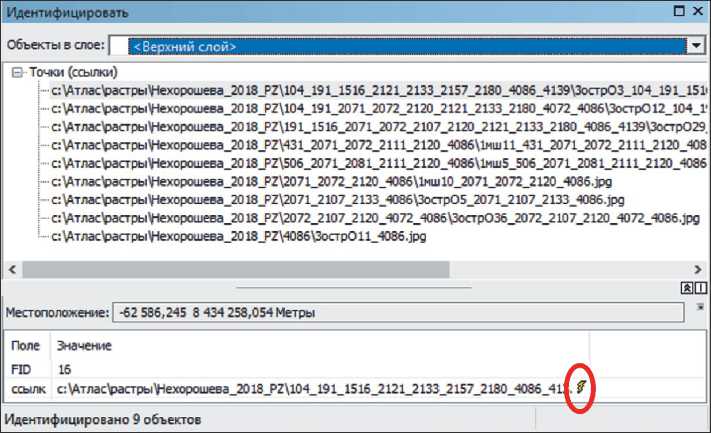

Страница Атласа (рис. 3) представляет собой сокращенную, реже полную версию авторской работы с указанием полного наименования. Каждая работа сопровождается упрощенной схемой, на которой отображены места находок палеонтологических образцов, и фрагментом стратиграфической шкалы с выделением возрастного интервала вмещающих отложений. Страницы Атласа открываются любой программой, предназначенной для просмотра файлов формата JPEG (JPG).

GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS AND GIS PROJECTS

Рис. 3. Пример страницы Атласа биостратиграфии островов Анжу Fig. 2. Example of page in the Biostratigraphy Atlas of Anzhu Islands

Работа с Атласом на стратиграфической шкале осуществлена с применением офисной программы Microsoft Excel (рис. 4).

Все представленные материалы в основном поле сгруппированы в две группы: 1) региональные работы охарактеризованы интервалами в пределах трех эр; 2) тематические исследования (публикации, монографии) включают в себя интервалы отдельных систем, отделов, ярусов, свит.

Для удобства поиска работы систематизированы по годам изучения и сгруппированы по 5– 10 лет (в зависимости от числа работ). Авторство по каждому году приведено в алфавитном порядке по первому автору (см. рис. 4). Переход на страницы Атласа осуществляется по гиперссылкам в основном поле. Из колонки «Общие сведения» можно перейти на страницу Атласа, где приведена история геологического изучения островов Анжу. В левом верхнем углу возможен переход на геологическую карту в формате ArcGis. Таким образом, работа с Атласом позволяет ориентироваться в пределах стратиграфической шкалы и выбирать интересующие геологические интервалы.

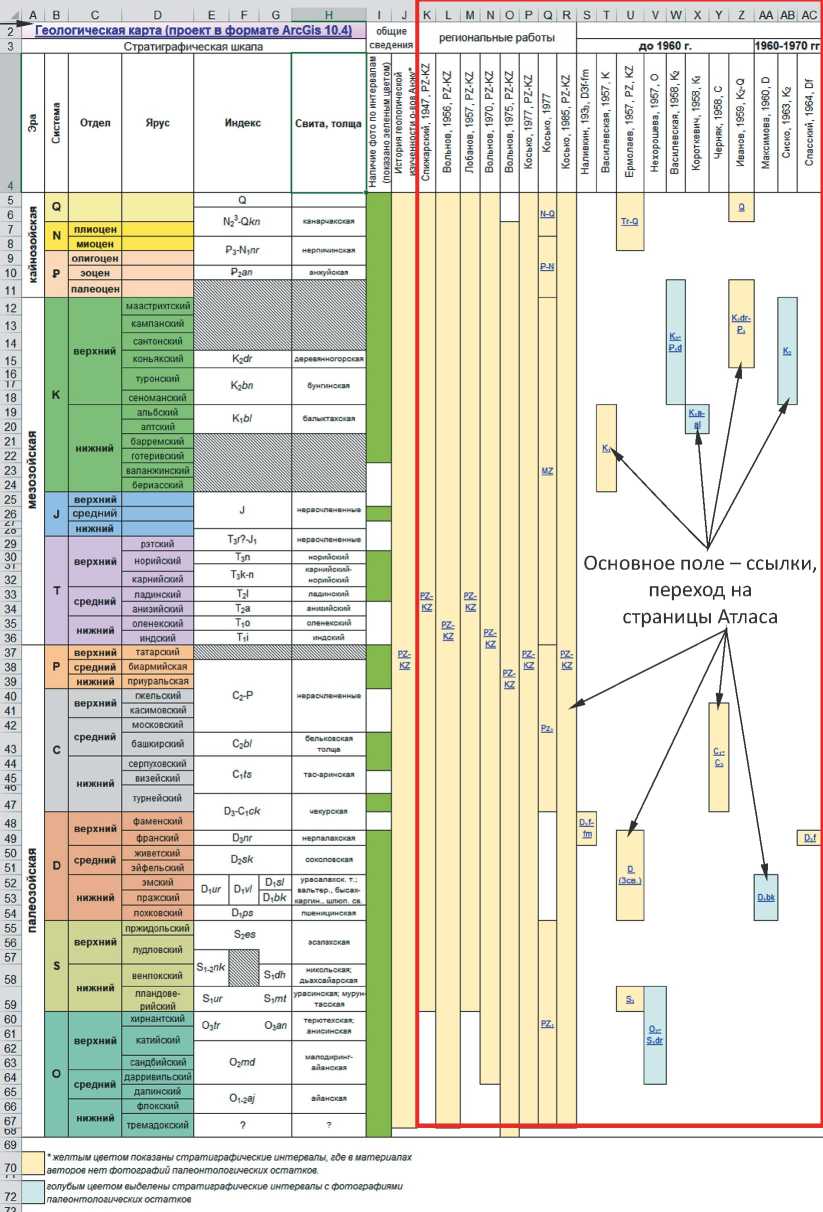

Работа с Атласом на геологической основе (рис. 5) реализована средствами и возможностя ми программы ArcGis. Пользователь может изменить как масштаб изображения, так и базовый масштаб. В таблице содержания (рис. 6 А) данные сгруппированы в три составных слоя: точки наблюдения, площади изучения (детальные), площади изучения (региональные). Последние показаны по каждому автору своим условным знаком. Места находок палеонтологического материала также разделены на виды: точки наблюдения, разрез, месторождение, скважина и др. При необходимости можно переключать изображения слоев, выбирая непосредственно отображение точек наблюдения, детальных (небольших по площади, в пределах одного острова) или региональных (в пределах одного или нескольких островов) территорий.

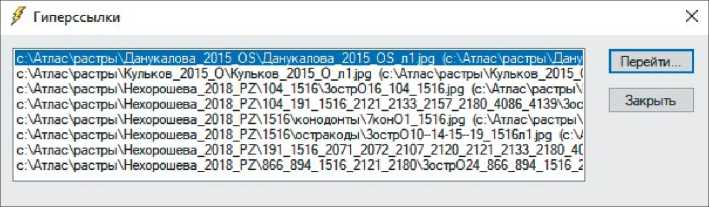

При работе используется инструмент «гиперссылка», при включении которого синим цветом отображаются все точки (или площади) с гиперссылками (см. рис. 6 B). При выборе точки наблюдения открывается страница Атласа или список гиперссылок в данной точке (см. рис. 6 C), из которой можно выбрать интересующий пользователя материал любого автора. Также можно пользоваться гиперссылками с помощью инструмента «идентифицировать» (см. рис. 6 D). Выбирая конкретного автора, переходим на страницу его работы. Исполь-

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ГИС-ПРОЕКТЫ

Рис. 4. Открытый в Excel проект Атласа и его основные элементы Fig. 4. The Atlas project opened in MS Excel and its main elements

Ссылка – переход на геологическую карту

Общая стратиграфическая шкала

Основное поле – работы авторов представленных в Атласе материалов (разделены по годам и интервалам изучения)

GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS AND GIS PROJECTS

Рис. 5. Открытый в ArcGIS проект Атласа и его основные элементы Fig. 5. The Atlas project opened in ArcGIS and its main elements

Рис. 6. Скриншоты электронного Атласа Fig. 6. Screenshots of the Digital Atlas

A

0 ^ Анжу

0 0 География

0 0 Точки наблюдения

0 0 Точки (ссылки)

0 0 Места находок палеонтологического материала: О точки наблюдения

О разрез

Месторождение

| участок детальных работ

(О) Скважина

А Образец

0 0 Площади изучения (детальные)

0 0 Площади детальные

0 0 Линии разрезов

0 0 Площади изучения (региональные) Изученность островов Анжу

^Абушик, 1999(5)

^Баранова, 1979 (KZ)

£3 Вольнов, 1956 (PZ-KZ)

CJ Герке, 1977,1979 (Т)

123 Евдокимова, 1999 (D)

rj Ермолаев, 1957 (PZ-KZ)

B

C

А — таблица содержания Атласа в ArcGIS-проекте, B — отображение точек наблюдения с включенными гиперссылками, C — пример ссылок разных авторов на одно местонахождение (точку наблюдения), D — пример использования инструмента «идентифицировать»

А — table of the Atlas content in the ArcGIS project, B — visualization of datapoints with enabled hyperlinks, C — example of different authors links to one location (datapoint), D — example of using the Identify tool

D

Рис. 7. Описание и распространение в северо-восточной фациальной зоне вида Aparchitella magna Melnikova [3] Fig. 7. Aparchitella magna Melnikova species — description and occurrence within the north-eastern facies zone [3]

1956-^'

ие^икоеа, S^Mt

O2mcf

12/733

J106

1ЬНЫЩ till 3остр029_191_151б_2071_2072_2107_2120_2121_2133_2180_4086_4139 - Быстрый просмотр ACDSee

,2738

У 33^

S^t

^139

Oi.2a/

O^md

?i^^i^

,3^307

J 1413

ТаГпичаХУИ!

S26S

12;-i^

Таблица XVIII. Фиг. 7-13. Aparchitella magiui Melnikova. 2003:

И НГГ. № 639/32.

7-2.7-

^оели-Ж

1/1 ] 3остр029_191_1516_2071_2072_2107_2120_2121_2133_2180_4086_4139 3461.0 КБ I 2369x2978x24b JPEG | Дата

894 X 5рзэл

(3^ Программа просмотра

.2148 2131 213^

м. Домашний 6002

Файл Вид Сервис Справка

»057Л

1 У~ №

Автор: Нехорошееа Л.В.. Соболевская Р.Ф., Абушик А.Ф.. Евдокимова И. О., Модзалевская Т. Л., Суяркова А.А., Толмачева Т.Ю.; Мельникова Л.М., Гонта Т.В., Каныгин А.В.; Марк-Курик Э. Ю., Мянник П.

Год: 2018

Источник: Стратиграфия и фауна ордовикских, силурийских и девонских отложений острова Котельный (Новосибирские острова). Мшанки, брахиоподы, острокоды, граптолиты, конодонты, рыбы.

Сборник научных трудов. СПб.: ФГБУ «ВНИИОкеангеология», 2018. 257 с.

Тилисточника: монография (сокращена)

С сылка на работы по с бору кам енного материала; ГГС-200, тематические (разных лет) Номенклатура листов: 8-53 (-V. -VI, -XI, -XII); 8-54(4-111, -VII4X, -XIII-XIV)

8 - экз. ИНГЕ №639/22а, левая створка сбоку, 1=1.76. h= 1.06; эи. ИНГЕ №639/226. правая створка сбоку. 1=1.83. h= 1.08: обр. 2121-3; - экз, ИНГЕ №639/28, правая створка сбоку, 1-1,81, h-1,09; обр. 2133-2; - экз. ИНГЕ № 639/41. правая створка сбоку. 1=2.29, h=l 25; обр. 4086;

12 - экз. ПИН, № 5476/126, обломок правой створки с шипом;

13 - экз. ПИН. №5476/127. правая створка сбоку. 1=2 25; обр. 1516/1.

м. Мурун-Тас (Каменный)

Отряд LEPEDITELLOCOPIDAAbuehlk. 1990 Подотряд Leperditellocopina Abushlk, 1990

Семейство Glanditiidae V. Ivanova, 1960 Род APARCHITELLA V. Ivanova, 1955 Aparchitella magna Melnikova, 2003 Табл. XVIII, фиг. 7-13

Aparchitella magna; Мельникова. 2003. c. 82. табл. XX, фиг. 1-4; Мельникова, Дамукапова, 2014, табл. V. фиг. 17,18.

Голотип. ПИН, Ne 4812/442, правая створка; Восточный Таймыр, р. Клюевка; средний ордовик, энгельгардтовский горизонт,

Местонахождение и материал. IX. Правая составляющая р. Таба-Юрях, в ее истоках. МК. 1972, обр. 191-1. более 40 эка. I. Р. Решетникова, в 2 км от ее устья. PC, 1972, обр. 2071-1,5 экз.; обр. 2072-3,2 экз.; левый притокр. Санникова, впадающий в 10 км от ее устья, PC. 1972, обр. 2107-1, 5 экз, VI. Р Диринг-Аян, в 6-8 км от ее устья, PC. 1972. обр. 2120-4, 4 экз.; обр. 2121-3, 3 экз. V. Р. Малым Диринг-Аян. а 10-16 км от ее устья. PC, 1972, обр. 2133-2,18 экз. VIII. Верховья р. Кожевина мр. Казарка, левого притока р. Тихая, PC. 1972. обр. 2180-1, Зэкз,; р, Санникова, в 6 км от ее истоков. ВН, 1972, обр. 4086. экз. 2 3; истоки правого притока р. Малый Диринг-Аян, впадающего в 16 км от ее устья. ВН, 1972, обр. 4139-1. 7 экз.; верховье р. Кожевина и р. Казарка, левого притока р. Тихая, ДК, 2010, обр. 1516/1, Зэкз.

Описание. Раковина крупная, неравномерно выпуклая, постплетного очертания, с прямым спинным краем В спинной часта, ближе и переднему краю, расположена короткая срединная борозда S; Левая и правая створки различаются по скульптуре. Вдоль свободного края правой створки развита краевая площадка, образованная уступообразным перегибом поверхности створки и отделенная от домиципиума тонким ребрышком в брюшном крае. В заднем и переднебрюшном краях раковины ребрышко сглаживается. Ближе к переднему концу, между 5,и боковым ребрышком, расположен шип с широким-- основанием, направленный вбок и вперед. Задний край левых створок более выпуклый. перегиб боковой поверхности выражен слабо, шип не рамит. Вдоль смычного края обеих стаорок проходит тонкое йаликоеидное ребрышко. Поверхность обеих створок, за исключением краевой площадки, отчетливой неравномерно лори стая

Сравнение. Наибольшее сходство описываемый вид имеет с А. ргосега. но хорошо отличается более резким уступообразным перегибом боковой поверхности. От 4. major, кроме наличия краевой площадки вдоль свободного края, отличается также менее вздутой брюшной частью левых створок.

Распространение. Средний ордовик, энгельгардтовский горизонт и верхний ордовик. карадок. толмачевский горизонт Восточного Таймыра: верхний ордовик, маподиринг-айанская свита и низыанисинской свиты о. Котельный.

П99, 2001

Оп^ У

Уб0?9 боз'^

лагуна ) Зпзанции.

Ярус lenT-TTJi

1Езиет

£ 848, 8291

*;6, 3078; 3149"

GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS AND GIS PROJECTS зование идентификатора позволяет подсвечивать одновременно все точки конкретной работы автора или находок одного вида палеофауны. Возможности ArcGIS сохраняются, т. е. можно сделать дополнительные слои с интересующими выборками как по авторам, так и по точкам наблюдения, что может облегчить работу пользователя. Таким образом, можно получить ареал распространения какого-либо вида. На рис. 7 показана выборка по распространению вида Aparchitella magna Melnikova.

Подобный современный электронный ресурс может быть первым шагом к созданию единого труда по арктическим островам, что значительно облегчит задачу корреляции отложений на удаленных друг от друга территориях. Возможности ArcGIS в данном Атласе могут быть использованы для выделения и изучения литофациальных зон территорий. Дополняя атрибутивную часть шейпов видами палеонтологических остатков или литологическими признаками вмещающих пород, мы получаем инструмент для дальнейшего моделирования обстановок осадконакопления. При расширении Атласа палеонтолого-стратиграфическими материалами других северных территорий появляется возможность моделирования геологического становления арктической области в целом.

Заключение

Созданный в форме ГИС-проекта Электронный атлас по 10 параметрическим скважинам, пробуренным на островах Западной Арктики, содержит результаты комплексной обработки архивной информации и данных новейших аналитических исследований. Представленные в электронном ресурсе данные могут быть широко использованы для литолого-фациальных реконструкций, моделирования процессов литогенеза, построения ретроспективных моделей развития нефтегазоносного бассейна.

В результате сбора и анализа биостратиграфи-ческих материалов исследований по палеозойским, мезозойским и кайнозойским отложениям разных лет подготовлен Атлас биостратиграфии по островам Анжу в форме ГИС-проекта. Проведена систематизация имеющегося материала, оцифрованы графика, рисунки и тексты прошлых лет с сохранением авторского представления, орфографии и стилистики, выполнено постраничное оформление имеющихся данных. На геологическую карту нанесены точки наблюдений с находками палеонтологических образцов. Электронная версия Атласа протестирована и снабжена краткой инструкцией пользователя .

Список литературы Опыт создания электронных атласов по результатам комплексного изучения параметрических скважин в пределах шельфа и островов арктических морей

- Косько М.К., Бондаренко Н.С., Непомилуев В.Ф. Государственная геологическая карта СССР. Масштаб 1: 200 000 (cерия Новосибирские острова). Листы T-54-XXXI, XXXII, XXXIII; S-53-IV, V, VI; S-53-XI, XII; S-54-I-II-III; S-54-VII, VIII, IX, XIII, XIV, XV. Объяснительная записка. - М.: Объединение "Севморгеология", 1985. - 162 с.

- Труфанов Г.В., Белоусов К.Н., Непомилуев В.Ф. Государственная геологическая карта СССР Масштаб 1: 200 000. Серия Новосибирские острова. Листы T-54-XXXI, XXXIV, XXXV, XXXVI; T-56-XXXIII; S-54-IV, V, VI, X, XI, XII; S-55-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII; S-56-III, VII. Объяснительная записка. - М.: Объединение "Севморгеология", 1986. - 106 с.

- Стратиграфия и фауна ордовикских, силурийских и девонский отложений острова Котельный (Новосибирские острова): мшанки, брахиоподы, остракоды, граптолиты, конодонты, рыбы: сб. науч. трудов / Под ред. В.Д. Каминского, Л.В. Нехорошевой, Л.В. Соболевской. - СПб.: ВНИИОкеангеология, 2018. - 256 с.