Опыт восстановления деградированных ландшафтов и водных объектов Волго-Ахтубинской поймы: идрологический аспект

Автор: Филиппов О.В., Солодовников Д.А., Золотарев Д.В., Канищев С.Н.

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: Экология и природопользование

Статья в выпуске: 2 (4), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье изложены результаты наблюдений 2012 г. за восстановлением гидрологического режима на одном из деградированных озер Волго-Ахтубинской поймы - озере Сотово (Светлоярский район Волгоградской области). Рассмотрена проблема потери воды на испарение и фильтрацию в грунт в течение первого года после заполнения озера. Даются рекомендации по восстановлению естественного проточного режима озера Сотово.

Волго-ахтубинская пойма, гидрологический режим, восстановление деградированных ландшафтов, озеро сотово, половодье, испарение, фильтрация в грунт

Короткий адрес: https://sciup.org/14967370

IDR: 14967370 | УДК: 911.9

Текст научной статьи Опыт восстановления деградированных ландшафтов и водных объектов Волго-Ахтубинской поймы: идрологический аспект

Территория Волго-Ахтубинской поймы представляет собой один из наиболее ярких примеров характерного ландшафтогенеза, обусловленного особыми условиями водного питания. Доминантным фактором здесь, безусловно, является ежегодное подтопление поверхности половодьем. Зональные особенности территории связывают половодья с весенним снеготаянием, а трансзональный характер речного стока Волги определяет средние многолетние сроки подъема вод периодом апрель – июнь. Азональные особенности территории (прежде всего рельеф поймы, высотное положение отдельных ее участков) вместе с флуктуациями речного стока Волги на протяжении десятилетий определяют наличие и эволюцию внутри территории поймы сложной мозаики урочищ и фаций. Однако главным системообразующим фактором для ландшафтной провинции в целом остается особый характер водного питания. Данная особенность выгодно отличает интразональную ландшафтную провинцию от соседних сухостепных и полупустынных ландшафтов Прикаспийской низменности и обусловливает биологическое разнообразие и богатство природных ресурсов.

Грандиозная реконструкция Большой Волги, осуществление которой было начато в середине 30-х гг. прошлого века, привела в настоящее время к весьма серьезным изменениям гидрологического режима главной реки. Данные изменения не могли не отразиться на состоянии интразонального ландшафта. Ос- новные последствия таких изменений нами рассмотрены ранее [1–4], отметим лишь, что важнейшее следствие реконструкции – срезка водности половодий, при которой как расходы, так и уровни воды Волги на максимуме половодий в нижнем бьефе Волжской ГЭС оказались существенно ниже показателей, характеризующих половодья в период естественного стока. В тех же публикациях нами отмечено, что, помимо изменений режима речного стока Волги в связи с ее реконструкцией, крайне отрицательное воздействие на режим водного питания и состояние природных комплексов Волго-Ахтубинской поймы оказала хозяйственная деятельность человека, выразившаяся прежде всего в изменении рельефа и принципиальном нарушении условий стока воды и наносов. Создание многочисленных искусственных форм рельефа (рельефоидов, или рельефидов, – плотин на пойменных руслах, дамб, валов на прирусловых участках; искусственных планировок поверхности в целях строительства, полеводства и других видов хозяйственной деятельности) очень заметно нарушило выработанную веками и тысячелетиями естественную конфигурацию стока, оставив ряд участков поймы с острым дефицитом водного питания и очевидными признаками ландшафтно-экологической деградации. В данном отношении участок территории поймы общей площадью до 20 кв. км с котловиной озера Со- тово в центре является ярким примером негативных последствий неумеренной и экологически бесконтрольной антропогенной деятельности. Ряд научно-исследовательских работ и прикладных мероприятий, направленных на частичное восстановление естественного облика котловины озера Сотово, оказались возможными благодаря активной экологической позиции и финансированию со стороны руководителей и специалистов Проекта ПРООН-ГЭФ по Вол-го-Ахтубинской пойме.

Общая гидрологическая характеристика участка

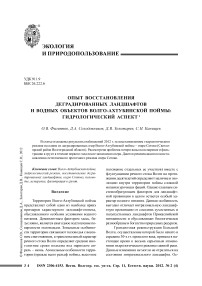

Участок исследований занимает территорию, непосредственно прилегающую к котловине озера Сотово (см. рис. 1). Как и вся территория Волго-Ахтубинской поймы, участок получает водное питание почти в полном своем объеме за счет стока Волги в период весеннего половодья. При этом основными водными объектами, непосредственно обеспечивающими подачу воды на участок, являются: ерик Лещев («Каширин-ский водохозяйственный тракт»), принимающий сток из рукава Ахтубы, а также русло Волги, дренирующее актуальную часть территории с юга и юго-запада в период межени и формирующее подпор при высоком стоянии вод в периоды половодий.

Рис. 1. Схема района работ

В целом траектория весеннего стока на участке, характеризуемая наибольшими положительными уклонами водной поверхности и объемами стока (расходами воды), приурочена к линии: рук. Ахтуба 2 (исток «Каширин-ского водохозяйственного тракта» выше пос. Средняя Ахтуба) – ер. Пахотный (х. Рыбачий) – ер. Каширин – ер. Сухой Каширин – ер. Пашков – р. Волга (у устья ер. Пашков). Второй вектор стока: исток ер. Сухой Каширин – русла ериков Лещев и Булгаков – устье ер. Булгаков – р. Волга. В таблице 1 приведены уровни воды при максимумах («пиках») весенних половодий последних лет в узловых пунктах по отмеченной траектории.

Котловина озера Сотово в естественных условиях стока получает водное питание (поверхностный приток воды) последовательно из русел ериков Сухой Каширин, Сазаний, Песчаный. Отток избыточных объемов воды покидает котловину озера по руслу ер. Сотов и далее возвращается в Волгу по ер. Булгаков, а также частично по малым руслам, впадающим в Волгу между устьями ериков Булгаков и Пашков.

Однако в современных условиях естественный режим стока на участке и на территории поймы в целом нарушен в результате ряда причин, имеющих антропогенный генезис.

Основной из причин (как уже отмечено выше) является создание плотины Волжской ГЭС и других гидроузлов в Волжско-Камском водосборном бассейне. Главное проявление – срезка стока половодий, в результате которой средний расход воды на пиках половодий уменьшился с 35 до 26 тыс. м3/с. Максимальные расходы воды половодий на Волге уменьшены в период после ее реконструкции с 59 (1926 г.) до 34,1 (1979 г.) тыс. м3/с. Изменение стока привело к очень существенному сокращению объемов водного питания и понижению уровней воды в весенний период.

Другая причина снижения водности – искусственное изменение естественного рельефа поймы с ухудшением условий стока (что также отмечено выше). Прежде всего, ухудшение вызвано созданием тех же искусственных форм рельефа – русловых плотин, полностью или частично перекрывающих русловой сток, и земляных валов, препятствующих распределению стока по нерусловым понижениям (лощинам, ложбинам, полоям и другим формам).

На участке, прилегающем к оз. Сотово, в последние десятилетия сооружен обширный ряд подобных форм. Создание глухой плотины в истоке ер. Сухой Каширин полностью лишило его притока сверху (из рук. Ахтуба, по руслам «Ка-ширинского водохозяйственного тракта»), так же как и нормального притока воды в русла второго порядка (ерики Сазаний и Песчаный). В этих условиях приток воды на участок оказался возможен лишь в обратном направлении – от Волги, главным образом через устья ериков Пашков и Булгаков. Однако и здесь с появлением глухой плотины на ер. Сотов (в 0,6 км ниже его истока из оз. Сотово) условия поступления воды к котловине оз. Сотово сведены до минимума. Возможность притока воды по руслу ер. Сотов восстановлена после разрушения земляной плотины в 2009 г., в 2009–2011 гг. котловина была частично заполнена, однако со спадом половодья часть этого объема была разгружена на пойму через открытое русло того же ерика.

Кроме русловых плотин, на участке в последние десятилетия созданы земляные валы, практически полностью изолировавшие участок от притока воды извне. Озерная котловина Сотово оконтурена почти полностью двойной линией земляного вала. Внешний вал у северо-западной оконечности котловины имеет высоту 2,10–2,25 м над естественной поверхностью. Относительная высота внутреннего земляного вала не превышает 1 м.

Таблица 1

Уровни воды половодья на основной траектории стока у озера Сотово

|

Расход воды Волги у Волжской ГЭС, тыс. м 3 /с |

Уровни воды, м Абс. |

||||

|

рук. Ахтуба (у истока «тракта») |

ер. Пахотный (х. Рыбачий) |

ер. Лещев (у истока ер. Сухой Каширин) |

р. Волга (у устья ер. Пашков) |

р. Волга (у устья ер. Булгаков) |

|

|

26 |

–4,25 |

–4,82 |

–5,55 |

–5,97 |

–6,56 |

|

28 |

–4,01 |

–4,56 |

–5,32 |

–5,76 |

–6,40 |

|

30 |

–3,72 |

–4,32 |

–4,63 |

–4,81 |

–5,33 |

Итогом антропогенных изменений рельефа на участке явилось полное осушение котловины оз. Сотово и деградация характерного ландшафта поймы.

В 2010–2012 гг. по инициативе Проекта ПРООН/ГЭФ «Сохранение биоразнообразия водно-болотных угодий Нижней Волги» и администрации природного парка «Волго-Ахтубинс-кая пойма» выполнены проектные изыскания и осуществлено строительство бетонной регулируемой плотины на ер. Сотов в 0,6 км ниже его истока из одноименного озера. Создание плотины стало первым и очень важным шагом на пути восстановления водного объекта и прилегающего участка поймы. Регулируемый гидроузел позволил принципиально изменить схему водного питания озерной котловины: с подъемом вод весной 2012 г. поток беспрепятственно достиг озера по руслу ер. Сотов, а 22 мая, после того как проявилась тенденция к снижению уровня воды, гидрозатворы плотины были закрыты и обратный отток воды к Волге по руслу ерика предотвращен. Таким образом, впервые за много лет в иссушенной озерной котловине был сохранен повышенный объем воды. Данное обстоятельство позволило выполнить ряд исследований, связанных с изучением закономерностей процесса восстановления природного комплекса и конкретного водного объекта.

Основные итоги реконструированного водного режима озера

Сеть пунктов гидрологического мониторинга, заложенная на участке в рамках вы- полнения проекта (и прежде всего создание свайного гидрологического поста в истоке ер. Сотов), а также ряд съемочных работ на котловине оз. Сотово позволили получить необходимые материалы для оценки особенностей водного режима озера после его частичной реконструкции.

На рисунке 2 приведен график связи площади водного зеркала (F) и соответствующего ей уровня наполнения озера (Н): F = f 1 (H) (так называемая кривая площадей водной поверхности), построенный по данным тахеометрической съемки котловины на предварительном этапе исследований (при сухом состоянии котловины). Координаты кривой аппроксимированы трехпараметрическим полиномом в двух уровнях (с несущественным средним квадратичным отклонением тренда от оригинальной кривой, позволяющим определять значения площадей по фиксированным на посту уровням воды с точностью, соответствующей точности геодезических проложений). Условная система высот, используемая на диаграмме, применена исключительно в целях удобства аппроксимации. Нулю данной системы соответствует высотная отметка «–12,00 м» абсолютной системы высот.

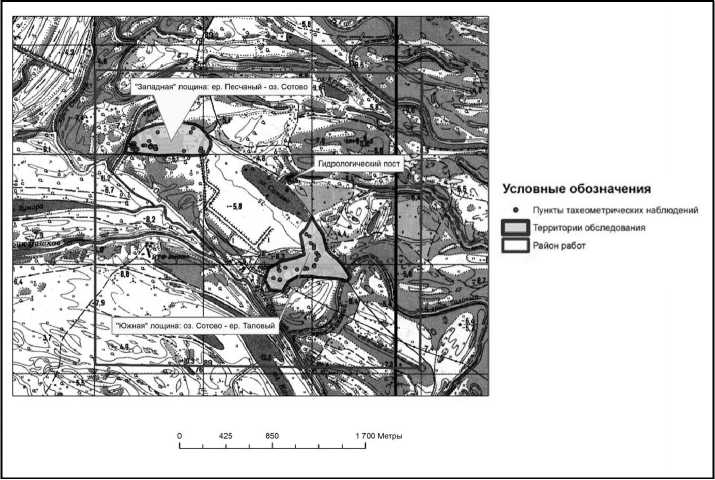

Аналогичным образом получена и кривая объемов (W) общего вида: W = f 2 (H) (см. рис. 3).

Результаты наблюдений за изменением уровня воды на гидрологическом посту оз. Со-тово в 2012 г. и полученные при геодезической съемке кривые площадей и объемов озерной котловины позволяют охарактеризовать изменения водности озера с его реконструкцией.

|

JUUUUU ,u /1 ^ ЛЛЛЛ П |

|||||||

|

43UUUU,U ё лппллл п |

|||||||

|

ш циииии,и |

|||||||

|

у 5DUUUU,U |

|||||||

|

о. 300000,0 |

я |

||||||

|

е 250000,0 I элпплп п |

|||||||

|

rf ZUUUUU,u 1 RЛЛЛЛ Л |

|||||||

|

±эииии,и Л 1ЛПЛЛЛЛ |

|||||||

|

50000,0 |

|||||||

|

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6, Высотная отметка уровня воды в котловине озера, м Усл. |

□0 |

||||||

Рис. 2. Кривая площадей водной поверхности оз. Сотово

Высотная отметка уровня воды в котловине озера, мУсл.

Рис. 3. Кривая объемов оз. Сотово

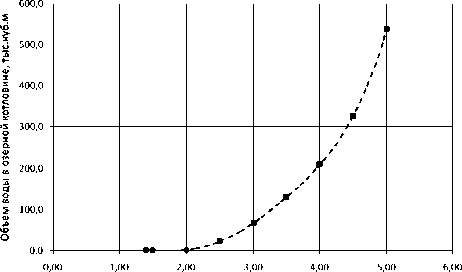

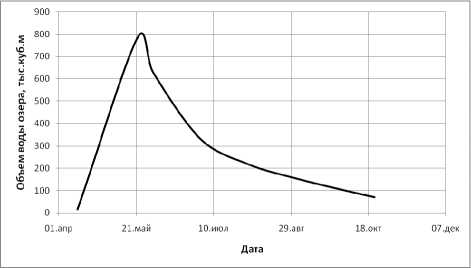

На рисунке 4 приведен график хода уровней воды при наполнении котловины и последующем удержанием водной массы ГТС на ер. Сотов.

Подъем воды в Волге, Ахтубе и водных объектах поймы начался во второй половине апреля. Пик половодья сопровождался попусками в нижний бьеф Волжской ГЭС в объеме около 25 тыс. м3/с. Приток воды в котловину оз. Сотово по руслу ер. Сотов отмечен с характерным отставанием от общего графика половодья. Максимальный уровень воды у гидросооружений плотины ер. Сотов отмечен 22 мая и составил – 6,654 м абсолютной системы высот («Абс.» на рисунке 4), после чего водопропускное окно плотины было закрыто, не допуская обратного оттока.

Как указывает приведенный график хода уровней, запас воды в озерной котловине в последующий период проявил неуклонную тенденцию к убыванию с некоторым ее замедлением к концу периода наблюдений. Данные кривой объемов позволили выявить абсолютные характеристики уменьшения водности котловины в тот же период (см. рис. 5).

Рис. 5. Изменение объема воды озерной котловины в 2012 году

В соответствии с общими принципами водно-балансовых исследований водоемов, основными приходными составляющими баланса являются: основной и боковой поверхностный приток, подземный приток, атмосферные осадки на акваторию водоема, а также антропогенный приток (сброс вод в водоем в процессе хозяйственного водопользования). Основные расходные компоненты: поверхностный отток, подземный отток (фильтрация), испарение с акватории и забор воды для хозяйственного использования. Разность приходных и расходных составляющих водного баланса за период представляет собой изменение объема, или аккумуляцию.

В течение исследуемого периода в озерной котловине Сотово выявлена очевидная отрицательная величина аккумуляции, связанная с абсолютным преобладанием расходных компонентов баланса. Учитывая отсутствие поверхностного оттока из озера и антропогенного использования его вод, основными расходными компонентами являются испарение с водной поверхности и отток в грунты.

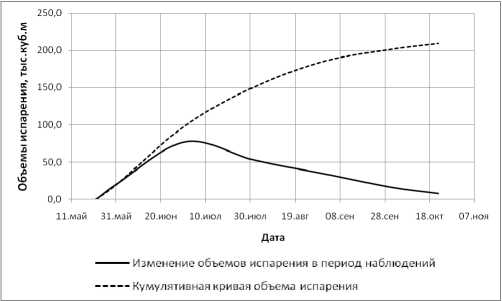

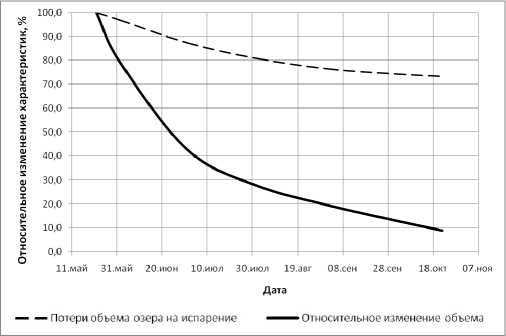

Для оценки объемов испарения с акватории оз. Сотово в условиях отсутствия систематических психрометрических наблюдений нами использована эмпирическая формула Н.Н. Иванова, учитывающая температурный ход и показатели относительной влажности воздуха над водной поверхностью, которые получены при эпизодических наблюдениях в пойме, а также на акватории Волгоградского водохранилища. На рисунке 6 приведены объемные характеристики испарения с водного зеркала озера, полученные с учетом изменения его площади (кривой площадей на рисунке 2).

Сплошная кривая на рисунке 6 иллюстрирует изменение объемов испарения воды с акватории озера в течение актуального периода, а кривая, отображенная пунктирной линией, является кумулятивной кривой процесса. Совмещение данной кривой с кривой уменьшения общего объема водной массы озера показывает оценочную долю испарения в едином процессе уменьшения водного запаса озерной котловиной (см. рис. 7). Совмещение графиков свидетельствует о явном преобладании фильтрации над испарением в уменьшении водного запаса в первый постреконструкционный год на пути восстановления озера, о значительном иссушении приозерного участка и дефиците вод в приповерхностных подземных горизонтах.

Оценка гидрологического состояния участка и пути улучшения ситуации

Обследование участка, центральным ядром которого является котловина оз. Сотово, выявило ряд гидролого-гидрографических проблем, которые лишь частично обусловлены обезвоживанием самой котловины. Большей частью данные проблемы определены нарушением естественной ситуации стока в периоды весенних половодий. Важнейшая из проблем – утрата транзитного стока по территории участка в общем направлении с северо-запада на юго-восток (соответствующего генеральному заложению всей русло-пойменной емкости Волго-Ахтубинской поймы). Отсутствие транзитного стока на участке неизбежно ведет к занесению русел ериков и заилению котловин озер, к продолжению деградации ландшафтно-экологических комплексов.

Рис. 6. Графики изменения объемов испарения с акватории оз. Сотово в 2012 году

Рис. 7. Доля испарения в уменьшении водного запаса озерной котловины в 2012 году

Для восстановления характерных природных комплексов на участке необходим комплекс мер по восстановлению условий водного питания.

Создание запорной регулируемой плотины у истока ер. Сотов и возобновление притока воды в озерную котловину по его руслу является лишь первым шагом на пути восстановления. Ерик обладает наиболее низкими высотными отметками русла (до –8,5 м в абсолютной системе высот), что обеспечивает приток в озерную котловину вод Волги (преимущественно со стороны устья ер. Булгаков) даже в период половодий низкой водности. Создание гидротехнического сооружения на ер. Сотов (на месте бывшей глухой земляной плотины, разрушенной в 2009 г.) позволяет наполнить котловину озера до оптимальных горизонтов в фазу подъема половодий, а затем удерживать уровень воды после перекрытия водослива и предотвращения обратного оттока в русло ерика. В проекте строительства гидросооружения предусмотрен также ряд мер, предотвращающих негативные для гидрологии озера и ерика последствия (например, возможность бортовой и донной эрозий на русле сведена до минимума).

Однако создание и эффективная эксплуатация гидроузла на ер. Сотов могут остаться лишь полумерой на пути улучшения гидрологической ситуации на демонстрационном участке. Однонаправленная схема обводнения озерной котловины содержит реальные и устойчивые риски прогрессирующего ее заиления, поскольку при наличии данной схемы транспорт наносов по руслу ер. Сотов возмо- жен только в направлении озера. При заполнении пойменных русел (от ер. Булгаков до ер. Сотов) водами Волги против их естественного уклона скорости потоков минимальны и величины их, как правило, ниже размывающих градаций (то есть значений скоростей течения, вызывающих эрозию дна и склонов). Тем не менее и такое движение водной массы вверх по руслу, встречающее на своем пути чередование мезоформ руслового рельефа в виде перекатов и плесовых лощин, характеризуется существенной изменчивостью скоростей и эпизодическим возникновением их размывающих градаций. Кроме того, в составе материала, переносимого потоком, всегда присутствует «плавник» – ветки, сучья, листья деревьев и кустарника, трава и другой аналогичный материал. При перегнивании этот материал образует органические илы, которые неизбежно будут снесены и седиментированы в котловине оз. Сотово. Помимо материала, поступившего в озеро из русла ер.Сотов, здесь (как и в любом другом озере) аккумулируются и собственные наносы (автохтонные – в сравнении с аллохтонными), сформировавшиеся в гидрологических условиях водоема как из минеральных, так и органических (или органогенных) частиц. При однонаправленном транспорте наносов их аккумуляция в озерной котловине является предопределенным процессом, поскольку именно здесь при данной схеме стока скорости транспортирующих потоков и струй минимальны (равно как и на участке русла ер. Сотов вблизи его истока).

Решением проблемы заиления котловины оз. Сотово является организация схемы стока воды на демонстрационном участке с транзитным стоком через котловину. Наличие транзитного стока воды через озерную котловину (даже в течение ограниченного времени в период завершения фазы подъема и пика половодья) позволит избавить емкость озера от избыточной массы наносов. В период половодий с наибольшей водностью физическая работа потока по разгрузке котловины от избытка илов будет максимальной; одновременно органические и минеральные илы, вынесенные отсюда на пойму, будут способствовать почвообразовательным процессам, гумификации почвенных горизонтов (что является характерным процессом для речных пойм). Поддержание емкости котловины в результате подобной разгрузки способствует сохранению в водоеме ряда важных в экологическом отношении явлений и процессов (таких как сохранение запасов тепла и условий температурной неоднородности по толщине слоя воды, необходимых для обитания гидробионтов условий в гиполимнионе в летний и зимний периоды, в том числе на зимовальных ямах).

Учитывая особенности гидрографической схемы и аллювиального рельефа на демонстрационном участке, наиболее эффективным путем улучшения условий транзитного стока следует считать возобновление естественного стока в направлении с северо-запада и севера на юго-восток и юг, от системы ер. Сухой Каширин к системам ериков Сотов, Таловый и Пашков (от рук. Ахтуба – к р. Волге).

Важным мероприятием, направленным на улучшение условий водного питания на демонстрационном участке, представляется полное или частичное вскрытие отдельных рельефидов, которое позволит увеличить приток воды к участку.

Наиболее актуальным в данном отношении мероприятием следует считать вскрытие глухой земляной плотины, перегораживающей русло ер. Сухой Каширин в его истоке из ер. Лещев (Каширин). Восстановление стока на участке в общем направлении от рук. Ахтуба к р. Волге позволит повысить уровни воды периода половодья как в самом Сухом Каширине, так и его производных руслах – ериках Сазаньем и Песчаном.

Препятствием для транзитного стока в пределах исследуемого участка могут быть как естественные скопления наносов (продуктов занесения в период половодий высокой водности) в лощинах и ложбинах на пути к котловине оз. Сотово, так и искусственные земляные валы, образующие сложный контур у западных, северо-западных и северных границ котловины, а также аналогичные валы, перекрывающие многочисленные русловые формы на пути стока от правого борта ер. Песчаный к озерной котловине.

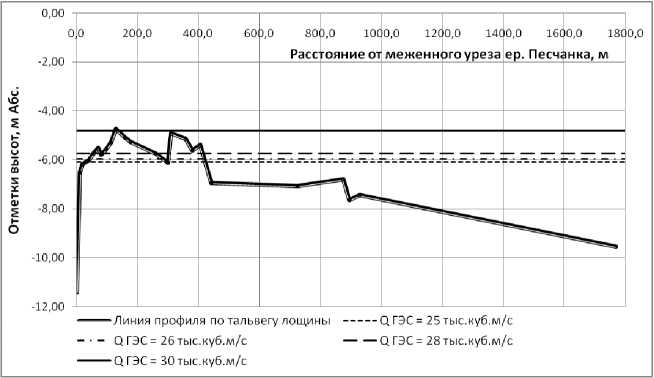

Маршрутная тахеометрическая съемка одной из лощин – потенциального проводника транзитного стока в направлении от ер. Песчаный к оз. Сотово – указала на особенности ее профиля и возможность поверхностного притока при половодьях различной водности (рис. 8).

Рис. 8. Продольный профиль лощины и горизонты вод в период половодий различной водности в нижнем бьефе Волжской ГЭС

Совмещенная диаграмма на рисунке 8 указывает на возможность возобновления транзитного стока к оз. Сотово при попусках в нижний бьеф ГЭС в объеме большем или равном 30 тыс. м3/с. При минимальном объеме работ по расчистке данной формы рельефа от наносов возможен транзитный сток и при попусках через плотину ГЭС в объеме 28 тыс. м3/с. Для возобновления стока при половодьях меньшей водности необходим больший объем работ по расчистке лощины. Заметим также, что приведенный профиль и визуальные наблюдения при обследовании лощины указывают на то, что лощина частично занесена во время половодий периода 1979–1991 гг. с попусками на пиках 30,2–34,1 тыс. м3/с.

Отдельные меры по улучшению условий водного питания на участке могут быть связаны с предупреждением и предотвращением избыточного оттока воды из котловины оз. Со-тово. После решения проблемы оттока по руслу ер. Сотов (с завершением строительства регулируемой плотины) наиболее актуальна проблема излишней разгрузки озера через систему ложбин, лощин и русел, стягивающихся к юго-восточной его оконечности и соединяющих котловину с руслами ериков Пашков и Таловый. Важным мероприятием следует считать определение высотных отметок для гребней перелива воды из озера в водосборный бассейн ериков Таловый и Пашков.

Отдельной задачей является уточнение кривых связи площади зеркала озера и его объема при различных уровнях наполнения озерной котловины. Кривые связи являются важным инструментом эффективного управления экологическими ситуациями на демонстрационном участке, мерой контроля водного питания и состояния обводнения. В данной ситуации самостоятельной задачей становится организация эффективной системы гидрологического мониторинга.

Заключение

Анализ результатов гидрологических исследований на участке, прилегающем к оз. Сотово позволяет сделать ряд выводов:

-

1. Ландшафтно-экологическая деградация на участке обусловлена длительным и устойчивым нарушением естественного режи-

- ма стока воды и наносов, связанным как с общей реконструкцией Волги и изменением ее гидрологического режима, так и с локальными нарушениями условий стока, выразившимися в создании большого числа искусственных форм рельефа, которые препятствуют транзитному стоку. Важнейшим проявлением деградации явился острый дефицит водного питания, иссушение территории.

-

2. Создание регулируемого ГТС на ер.Сотов является первым реальным шагом на пути экологического восстановления оз.Со-тово и прилегающего к нему участка. Однако для предотвращения неблагоприятного развития экологических сценариев (например, заиления озерной котловины и потери ею водоприемной емкости) необходимы дальнейшие мероприятия, связанные в первую очередь с возобновлением транзитного стока по территории участка по оси «северо-запад – юго-восток» в направлении от рук. Ахтуба к руслу р. Волги (с участием русел ериков Ле-щев и Сухой Каширин).

-

3. Требуется продолжение гидролого-экологических и ландшафтных исследований на участке, включающих регулярный мониторинг. В состав мониторинга необходимо включить метеорологические наблюдения (по программе метеорологического поста, с обязательным отслеживанием параметров температуры и влажности воздуха, необходимых для водно-балансовых наблюдений и оценок).

Список литературы Опыт восстановления деградированных ландшафтов и водных объектов Волго-Ахтубинской поймы: идрологический аспект

- Волго-Ахтубинская пойма: особенности гидрографии и водного режима/В. В. Горяйнов [и др.]. -Волгоград: Волгогр. науч. изд-во, 2004. -112 с.

- Солодовников, Д. А. Опыт восстановления гидрологического режима и реставрации ландшафтов на пойменных участках, выведенных из затопления/Д. А. Солодовников [и др.]//Региональный отклик окружающей среды на глобальные изменения в Северо-Восточной и Центральной Азии: материалы междунар. науч. конф., г. Иркутск, 17-21 сент. 2012 г. -Иркутск: Изд-во Ин-та географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2012. -Т. 2. -С. 145-147.

- Филиппов, О. В. Современная динамика половодий и водное питание Волго-Ахтубинской поймы/О. С. Филиппов, Т. Ю. Виняр, А. И. Кочеткова//Проблемы и перспективы устойчивого развития региона: VIII Регион. науч.-практ. конф., г. Волжский, 29-30 нояб. 2011 г.: сб. ст./ВГИ (филиал) ВолГУ. -Волгоград: Волгогр. науч. изд-во, 2011. -С. 121-125.

- Экологическая безопасность природно-хозяйственных систем Волго-Ахтубинской поймы: структура и организация мониторинга водного режима/В. В. Горяйнов [и др.]. -Волгоград: Волгогр. науч. изд-во, 2007. -112 с.