Оренбургские казаки как жители уездного города (по материалам городовой обывательской книги Челябинска за 1861 год)

Автор: Волков Е.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Российская империя: грани региональных историй

Статья в выпуске: 3 (62), 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена социальным характеристикам сословной группы оренбургских казаков, проживавших в середине XIX в. в Челябинске - уездном городе Оренбургской губернии. На основе городовой обывательской книги за 1861 г. и ряда других источников выявлены, систематизированы и проанализированы данные о казачьем населении Челябинска (около 5 % городского населения), социальный статус казаков-домовладельцев (10 % от общего числа домовладельцев), их семейное положение, недвижимое имущество и хозяйственные занятия. На основе изученных материалов и применения концепции «социального становления» польского социолога П. Штомпки в статье содержится тезис о специфике и существенных социальных изменениях в жизни казаков-горожан уездного города Оренбургской губернии. В отличие от сельской местности, казаки здесь жили небольшими семьями. Значительный процент женщин-казачек выступал в качестве домовладелиц и акторов хозяйственной деятельности. Многие казаки-мужчины, в свободное от службы время или находясь в отставке, помимо сельскохозяйственной деятельности, активно занимались торговлей, промыслами, содержанием постоялых и питейных домов. При этом казаки-горожане находились как бы одновременно в двух социальных сообществах со своими сетями взаимодействий. С одной стороны, они являлись представителями казачьего военно-служилого сословия с его традиционными установками и правилами. С другой стороны, они жили в пространстве города, где были другие правила, более активная экономическая и общественная жизнь. Нередко между казаками и городскими властями случались конфликты на почве экономической деятельности и выплаты различных пошлин.

Оренбургские казаки, челябинск, социальная история, городовая обывательская книга, социальные изменения

Короткий адрес: https://sciup.org/147245312

IDR: 147245312 | УДК: 94(470.56)«1861»-054.5 | DOI: 10.17072/2219-3111-2023-3-54-63

Текст научной статьи Оренбургские казаки как жители уездного города (по материалам городовой обывательской книги Челябинска за 1861 год)

Как известно, Челябинск появился в качестве крепости на карте Российской империи в 1736 г. в ходе русской колонизации Южного Урала. На начальном этапе существования крепости большинство ее жителей являлись исетскими казаками [ Самигулов , 2005, с. 10; Самигулов , 2020, с. 41]. Как правило, это были крестьяне, записанные в казачье сословие. С 1748 г., когда создали Оренбургский нерегулярный корпус, туда стали включать и формирования исетских казаков. К концу XVIII – началу XIX в. исетские казаки практически полностью были интегрированы в Оренбургское казачьего войско, первоначально формировавшееся на основе самарских, алексеевских, уфимских казаков и записанных в служилое сословие крестьян. Начальный этап истории оренбургского казачества занял около столетия. Только в 1840 г. вышло «Положение об Оренбургском казачьем войске», определившее ее территорию, права и обязанности казачьего населения, правила службы.

Казаки считались по преимуществу сельскими жителями, но часть из них проживала в городах. В таких бывших крепостях, как Оренбург, Верхнеуральск, Челябинск, в XVIII–XIX вв. весомую долю городских жителей составляли именно казаки с семьями. На территории этих городов и в близлежащих казачьих поселках образовались Оренбургская, Верхнеуральская и

Челябинская станицы. Например, на плане Челябинска, датируемом 1768 г., недалеко от центральной площади близ зданий ратуши, канцелярии и полиции, на улице Оренбургской была отмечена войсковая казачья изба (РГИА. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 572. Л. 1) [ Самигулов , 2015, с. 69–70]. Это свидетельствует о том, что наряду с воеводским домом и канцелярией Исетской провинции в городе размещалось и казачье правление.

В данной статье в рамках локальной и социальной истории исследуется группа казаков, проживавших в 1850–1860-е гг. в Челябинске - уездном городе Оренбургской губернии. Одним из главных источников для реконструкции их жизни и деятельности выступает городовая обывательская книга за 1861 г. Подобные книги стали вводиться в делопроизводство городских властей на основании Жалованной грамоты городам (21 апреля 1785 г.), принятой в правление Екатерины Второй. О цели составления книги говорилось: «…дабы доставить каждому гражданину свое достояние от отца к сыну, внуку, правнуку и их наследию» (Городовое положение…, 2001, с. 84–85). И далее: «Буде кто не вписан в городовую обывательскую книгу того города, тот не только не принадлежит к гражданству того города, но да и не пользуется мещанскою выгодою того города» (Там же). По мнению историка Н. Н. Алеврас, главное назначение этих книг связано преимущественно с фискальными целями – распределением городских повинностей [ Алеврас , 1997, с. 34]. Трехлетняя периодичность в составлении книг зачастую не соблюдалась. Городовые обывательские книги отменили по прошествии 85 лет, с введением Городового положения (16 июля 1870 г.), утвержденного при Александре Втором.

Рассматриваемая городовая обывательская книга Челябинска является последней из девяти сохранившихся с 1787 г., когда начали составляться подобные документы городскими властями. По сути, 1861 г. как год отмены крепостного права стал своеобразной символической чертой между феодальной и капиталистической Россией. Конечно, городовая обывательская книга не содержит какой-либо точной информации о начавшемся значительном повороте страны в социальной и экономической областях. Как известно, исторические изменения происходят постепенно, а не одномоментно. Но отдельные социальные тенденции в жизни горожан в этой книге зафиксированы.

Структура документа содержит следующие разделы:

-

1) «Имя и прозвание в том городе старожил народившийся или вновь поселившийся. Его лета»;

-

2) «Женат или неженат или вдов»;

-

3) «Имеет ли детей мужеского или женского пола, их имена»;

-

4) «Если в городе за ним дом или иное строение, место или земля, им построено или наследственное, или купленное или в приданое полученное, и в котором месте в городе и который номер»;

-

5) «В городе ли тот обыватель или в отлучке»;

-

6) «Какого он промысла и поведения»;

-

7) «В каких городских или иных службах был или нет»;

-

8) «Имеется или нет акт» (ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5470. Л. 2).

В пункте 8 содержались сведения о документе на недвижимость, это был новый дополнительный раздел, отличный от предписания Жалованной грамоты городам 1785 г. Стоит отметить, что в первом разделе прописывалась и сословная принадлежность домовладельца.

Запись того или иного домовладельца в городовую обывательскую книгу предполагала небольшой денежный взнос, а в дальнейшем и выплату годового налога за недвижимость («оценочные деньги»), в зависимости от ее размера. Так, например, казак Григорий Тикунов, приписанный к Челябинской станице2 в 1834 г. был внесен в городовую обывательскую книгу и заплатил за это взнос 3½ копейки. Хотя в 1851 г. он уже не числился городским обывателем, однако с него затребовали «оценочных денег» за недвижимость. В результате началось разбирательство по данному делу между казачьим правлением 8-го полка (Челябинская станица) и городской думой (ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 4758. Л. 1–2 об.). Подобные казусы, связанные с казаками, не записанными в обывательскую книгу, но обязанными по требованию городской думы платить налог с домовладения, возникли, например, в 1858 г., и, чем закончились, не установлено (ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 4793. Л. 8, 14-15).

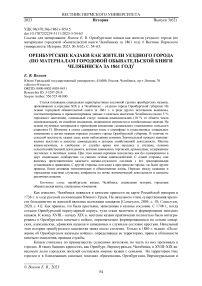

В городовой обывательской книге за 1861 г. зафиксировано 626 домовладельцев, большинство из которых по своему социальному статусу являлись мещанами (348 чел. - 55,6 %), вторую по численности сословную категорию составили солдаты и солдатки (71 чел. - 11,3 %) и лишь на третьем месте оказались казаки-домовладельцы (62 чел. - 10 %), далее были представлены купцы (37 чел. - 6 %), чиновники (32 чел. - 5,1 %), унтер-офицеры (20 чел. - 3,2 %), офицеры (17 чел. - 2,7 %), духовенство (14 чел. - 2,2 %), крестьяне (12 чел. - 1,9 %), дворовые люди (2 чел. - 0,3 %), у 11 (1,7 %) домовладельцев сословная принадлежность не указана (рис. 1).

Рис. 1. Сословная принадлежность домовладельцев Челябинска (по данным городовой обывательской книги за 1861 г.)

Исходя из количества домовладельцев с учетом их членов семей, можно предположить, что в Челябинске в это время проживало свыше 5000 жителей. Эту цифру подтверждает полицейская справка для Комиссии по улучшению городового общественного управления. Согласно этому документу в 1861 г. в Челябинске проживало 5370 жителей, из них казаков насчитывалось 337, почти в равной пропорции мужчин и женщин (Из ответов Комиссии..., 2008, с. 152).

Однако, если использовать сведения из городовой обывательской книги за 1861 г., то общее количество казаков с семьями, по нашим подсчетам, составляло 228 человек (ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5470. Л. 1-173). Исходя из этого, можно заключить, что не все проживавшие в городе казаки были вписаны в обывательскую книгу, отчего и происходили разбирательства по поводу неоплаченных повинностей, инициированных либо городской думой, либо казачьим начальством.

Например, обывательские книги Челябинска за предыдущие 1817 и 1847 гг. дают следующие цифры по домовладельцам: мещане - 209 и 305 человек соответственно; военные (офицеры, унтер-офицеры, солдаты) - 62 и 115; казаки - 56 и 66; купцы - 6 и 16; чиновники - 40 и 32; духовенство - 16 и 23; крестьяне - 13 и 11. Не указана сословная принадлежность двух домовладельцев в книге 1817 г., а в книге за 1847 г. - одного. Таким образом, в 1817 г. насчитывалось 404 домовладельца, а в 1847 г. - 569 [ Алеврас , 1997, с. 37]. Другой пример: «Именной список лиц, живущих в городе Челябе имеющих и не имеющих купчие крепости на приобретенные ими дома», составленный старостой Алексеем Тарасовым в 1852 г., указывает на 71 домовладельца из казачьего сословия (ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 3320. Л. 10-43 об.).

Итак, можно отметить, что казаки-домовладельцы в уездном Челябинске, в отличие от мещан и купцов, в 1861 г., по сравнению с 1847 и 1852 гг., по своей численности нисколько не увеличились, их количество даже немного уменьшилось, но при этом общее число домовла- дельцев в Челябинске выросло по меркам уездного городка за этот период значительно – на 119 человек.

Если говорить о служебном статусе казаков-домовладельцев, проживавших в городе в 1861 г., то среди них числилось 7 офицеров, в том числе отставных, 8 урядников3 (некоторые из них уже не служили), 15 служилых и 8 отставных казаков. Данные из городовой обывательской книги говорят о том, что в городе проживало значительное количество (36,8 %) казаков-домовладельцев, уже оставивших службу. Подавляющее большинство казаков мужского пола, владеющих недвижимостью, находились в возрасте от 31 до 50 лет (ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5470. Л. 1–173).

Среди казачек-домовладелиц подавляющее большинство составляли вдовы (20 из 24). К другим категориям относились незамужние домовладелицы, так называемые «девицы» (3). Одна казачка, Аграфена Михеевна Черкасова (33 года), будучи дочерью офицера (сотника4) владела всей недвижимостью при живом муже, что являлось в то время редким случаем. Большая часть казачек-домовладелиц находились в возрасте от 50 лет и более (Там же).

Как указано выше, шестой раздел городовой обывательской книги содержал информацию не только о хозяйственных занятиях домовладельцев, но и характеристику их поведения. Зачастую напротив имени каждого домовладельца записывалось: «Поведения доброго». Но были исключения. Так, относительно вдовы казачки Сиктиньи Егоровны Завьяловой (27 лет), проживавшей с сыном на Солдатской улице, имеется запись о том, что она «поведения распутного» (Там же. Л. 41 об.–42), что явно дискредитировало женщину в глазах городского общества.

Если говорить о семейном положении казаков-домовладельцев, то подавляющая часть мужчин состояла в браке. Большинство из них предпочитали выбирать спутницу жизни среди казаков и мещан, казачьи офицеры, как правило, останавливали выбор на женщинах из своей среды. Несколько казаков-домовладельцев женились на «солдатских дочерях» и только один – на крестьянке. При этом необходимо учесть, что сословное происхождение четырех жен казаков-домовладельцев в городовой обывательской книге за 1861 г. не указано. Как правило, спутницы жизни казаков были либо их одногодки, либо – немного младше. Семьи, в которых имелась значительная разница в возрасте между мужем и женой (8–10 лет), встречаются крайне редко (Там же. Л. 1–173), что, безусловно, говорит о господстве традиционных установок в вопросах создания семьи.

Самые большие казачьи семьи Челябинска, жившие под одной крышей, – это Даренские (15 человек), Баландины (9 человек), Кошкаровы (9 человек), Кашпаевы (7 человек). Среди казачьих родственных кланов по стоянию на 1861 г. Колбины имели 5 домовладений, Казанцевы и Рудаковы – по 4, Завьяловы – 3, а Баландины, Бухарины, Медведевы, Кошкаровы, Поповы, Смирных и Смолины – по 2. Среди этих людей могли встречаться как родственники, так и однофамильцы, предки которых если имели какие-то родственные связи, то в далеком прошлом.

Однако при этом около трети всех казаков-домовладельцев не имели детей, а подавляющее число семей воспитывало по одному-два ребенка. Вероятно, на такое положение влияли условия службы казаков, невысокий уровень медицины того времени, что приводило к распространению различного рода болезней, в том числе к высокой детской смертности. С другой стороны, можно предположить, что у части таких семей дети уже выросли и жили отдельно. По устоявшейся традиции, в семье с родителями, как правило, для ведения хозяйства оставался младший сын со своей семьей.

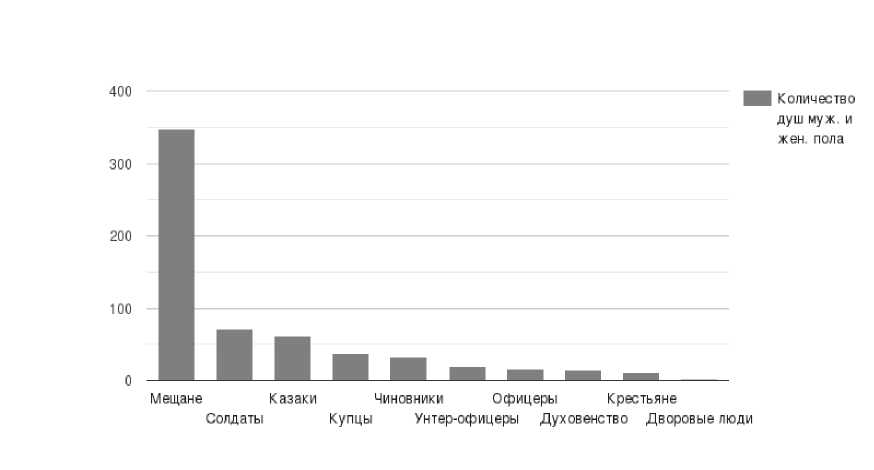

Мужчин и женщин среди казаков в 1861 г. в Челябинске проживало примерно поровну: 110 и 118 человек соответственно. Если говорить о возрастных категориях, то мужчин насчитывалось больше в возрастных рамках от 11 до 20 лет (25 чел.) и от 31 до 40 лет (23 чел.), а женщин от 1 года до 10 лет (27 чел.) и от 21 до 30 лет (22 чел.). Проживание в городе казаков-мужчин, большинству из которых было до 40 лет (59,2 % от общего количества), видимо, говорит о небольшой продолжительности жизни. При этом мало в городе находилось казаков в возрасте от 21 до 30 лет, что, видимо, свидетельствует о потерях в период их активной военной службы. Большое количество женщин в возрасте до 30 лет (58,4 % от общего количества) может свидетельствовать либо об их добрачном статусе, либо о семейном положении, либо о ста- тусе вдовы, а также о небольшой продолжительности жизни, хотя среди женщин, в отличие от мужчин, числились две пожилые казачки: одна - в возрасте 71 года, а другая – 90 лет (рис. 2).

Казачьи дома (исключительно деревянные) стояли на разных улицах города, как такового отдельного казачьего квартала не существовало. На западном берегу реки Миасс, в центральной части (где изначально и была заложена Челябинская крепость) и на окраинах, в 1861 г. насчитывалось не менее 30 казачьих домов. Заречная часть (восточный берег Миасса) не отличалась значительным количеством казачьих домовладений (не менее 8). Концентрация казаков-домовладельцев наблюдалась в небольшой Заручейной части города, на его восточной окраине (не менее 17 домов). При этом необходимо учесть, что местоположение семи домовладений в городовой обывательской книге точно не установлено (таблица).

Благосостояние казаков можно определить на основе корреляции количества жилых комнат и надворных построек, принадлежавшим главам семейств. Из 62 домовладельцев 15 имели дома с одним жилым помещением, 26 – с двумя, 12 – с тремя, 6 – с четырьмя, 1 – с пятью, 1 – с семью и 1 – с десятью комнатами. Полный набор недвижимости, помимо жилых помещений, согласно данным городовой обывательской книги, включал дом с жилыми «покоями», сени, чулан, амбар, погреб, баню, сарай, завозню, скотный двор, конюшню и огород. И такие строения и владения могла себе позволить далеко не каждая казачья семья. Большая часть казаков-домовладельцев (38 чел. – 61,2 %) имели по 2–3 жилых помещения и некоторые надворные постройки. Около четверти от общего количества домовладельцев явно жили небогато в домах с одной жилой комнатой (15 чел. – 24,1 %). Девять казачьих семей (14,5 %) считались очень состоятельными и жили в домах, включавших от 4 до 10 комнат с большим количеством надворных построек.

При этом не менее девяти казаков из 62 домовладельцев построили свои дома сами. Почти треть из них получили недвижимость по наследству (20 чел.), примерно столько же казаков купили свои дома (18 чел.) и лишь один дом был подарен. Однако, говоря об этих цифрах, следует учитывать, что в 14 случаях способ приобретения недвижимости не зафиксирован (ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5470. Л. 1–173).

Можно с большей долей вероятности предположить, что проживание, пусть даже в небольшом уездном городе, давало для казаков больше экономических преимуществ, нежели в сельской местности, поскольку постоянное пребывание в городе позволяло оперативно сбывать свою сельскохозяйственную или промысловую продукцию, не отправляясь с ней, как правило, за десятки, а может быть, даже и сотни километров на торги. При этом в городе можно было приобрести или обменять другие товары, необходимые для повседневной жизни.

Экономическая деятельность казаков-горожан была прежде всего связана с сельскохозяйственными работами, поскольку они получали большие земельные наделы за военную службу5. Эти наделы, видимо, находились недалеко от города. Кроме того, казаки активно занимались торговлей, промыслами, ремеслами, содержанием питейных заведений и постоялых дворов. Городовая обывательская книга, за редким исключением, практически не дает об этом никакой информации. Напротив имен многих домовладельцев, в том числе из казачьего сословия, имеется абстрактная запись: «Промысла рабочего».

На основании других документов данного периода можно определить, что несколько казачек занимались торговлей в городе. Например, Василиса Игнатьевна Колмогорцева за свои лавки на торговой площади платила в качестве налога по 6 рублей в год. Примерно такую же сумму обычно платил мелкий челябинский купец (ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5330. Л. 4 об.– 5 об., 7 об.). По данным городовой обывательской книги 1861 г., Колмогорцева (55 лет), не будучи никогда замужем, жила на Исетской улице в деревянном доме с тремя жилыми комнатами, с двумя амбарами, погребом, завозней, конюшней, баней и скотным двором. Вместе с ней проживал ее «незаконнорожденный» сын Ерофей с женой и двумя детьми (ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5470. Л. 62 об.–63).

Другая казачка – вдова Анна Андреевна Бильдина - за свою передвижную лавку заплатила в 1860 г. в городскую казну 3 рубля 50 копеек. По состоянию на 1861 г. Бильдина (57 лет) проживала на Покровской улице в своем большом деревянном доме с четырьмя жилыми комнатами, ам- баром и погребом. При доме имелись скотный двор и огород. Вместе с ней жил ее взрослый сын Андрей с женой и двумя дочерями (ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5330. Л. 8; Д. 5470. Л. 13 об.–14).

Расположение домов казаков по улицам Челябинска (по данным городовой обывательской книги за 1861 г.)

|

№ п/п |

Название улицы |

Количество домов казаков, шт. |

|

1 |

Ахматовская |

1 |

|

2 |

Береговая |

4 |

|

3 |

Грязнуха / Грязная |

3 |

|

4 |

Ивановская |

2 |

|

5 |

Исетская |

1 |

|

6 |

Ключевая / Ключевская |

7 |

|

7 |

Ларная |

1 |

|

8 |

Мастеровая / Мастерская |

3 |

|

9 |

Миасская |

1 |

|

10 |

Нагорная |

1 |

|

11 |

Никольская |

1 |

|

12 |

Покровская |

2 |

|

13 |

Проточная |

2 |

|

14 |

Сибирская |

5 |

|

15 |

Соборная |

1 |

|

16 |

Солдатская |

5 |

|

17 |

Степовая / Степная |

11 |

|

18 |

Христорождественская |

1 |

|

19 |

Челябинская |

2 |

|

20 |

Шиховская |

1 |

|

21 |

Улица не указана |

7 |

|

Всего |

62 |

Занимались торговыми делами и холостой казак Филипп Ульянович Болотов (33 года), живший в доме средней руки на Степной улице, и отставной казак Василий Григорьевич Да-ренский (55 лет), проживавший со своим большим семейством на Челябинской улице (ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5470. Л. 18 об.–19, 30 об.–31).

Казак Прокопий Ефимов, приписанный к Челябинской станице, по сведениям на 1860 г., имел в городе кузницу и ежегодно платил за это «оброк» в городскую казну размером в 1 рубль. За владение «овинами и гуменными сенометными пригонами» на городской территории урядник Михаил Иванович Колбин, отставные казаки Яков Катаев и Алексей Кошкаров отчисляли по 1 рублю с лишним в год. Казачка Мартьяна Казанцева за разведение огорода на городской земле платила ежегодно 22 копейки с небольшим (ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5330. Л. 2, 3 об.).

Некоторые казаки для получения доходов превращали свою городскую недвижимость в постоялый двор. Городская дума требовала с них сборы в виде налога. Казаки-домовладельцы, приписанные к Челябинской станице и правлению 10-го казачьего полка (до 1855 г. – 8-го казачьего полка), жаловались на действия городских властей своему начальству. Они полагали, что в Челябинске, как и в других городах, находящихся на землях войска, казаки имеют право заниматься таким делом беспошлинно (ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 3967. Л. 3–4). Городские власти собирали налоги и с тех, кто устраивал у себя в доме столовую. Так, казачка Прасковья Третьякова ежегодно платила за «стол» 1 рубль в городскую казну (ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5330. Л. 9).

Доходы отдельных казаков в городе были связаны с винокуренным делом и продажей спиртных напитков. Молодой казак Варфоломей Яковлевич Руфов (25 лет), по социальному происхождению из солдатских детей, видимо, недавно записанный в казачье сословие (его супруга была казачкой), занимался в 1861 г. продажей «хлебного вина» в одном из питейных домов. Он жил с женой на Ключевской улице в бывшем отцовском доме средней руки с двумя жилыми комнатами, с сенями и чуланом. Рядом с домом разместились амбар, погреб, конюшня, скотный двор, баня, имелся еще огород (ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5672. Л. 99; Д. 5470. Л. 121 об.–122).

Городская дума выдавала свидетельства на продажу спиртных напитков только на год. В 1862 г. Руфов имел проблемы с получением нового свидетельства, поскольку ему пришел отказ от городских властей (ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5672. Л. 100). Видимо, сказывались конкуренция со стороны купцов и богатых мещан, их влияние на гласных городской думы.

При этом живший в городе отставной урядник 10-го казачьего полка Челябинской станицы Петр Васильевич Завьялов (45 лет) без проблем получил от городской думы свидетельство на 1863 г., разрешавшее ему «продажу хлебного вина и водок» в своем питейном заведении. Отставной урядник жил в 1861 г. со своей женой Феклой Семеновной (40 лет) на Сибирской улице в добротном доме с тремя жилыми комнатами и сенями, чуланом, амбаром и погребом. При доме имелись завозня, скотный двор и огород (ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5672. Л. 147–148; Д. 5470. Л. 45 об.–46).

Документы городской думы за 1868 г. свидетельствуют, что Завьялов перестал сам торговать спиртным и сдал в аренду свой дом под питейное заведение купцу Петру Перцеву, видимо, не выдержав конкуренции со стороны других торговцев и владельцев кабаков. Всего в небольшом уездном Челябинске насчитывалось в то время 71 питейное заведение. Генеральской жене Раисе Корнильевне Шмурло, владевшей Воскресенским винокуренным заводом № 30 на реке Юргамыш в Челябинском уезде, в городе принадлежало 17 кабаков. Помимо генеральши, главными игроками в этом бизнесе выступали купцы Евграф Овсянкин и Петр Перцев, а также мещанин Влас Раев. Из казачьего сословия только Степанида Зайкова к данному времени сохранила в этом деле свои позиции, арендуя дом мещанина Киприана Щелкунова в центральной части города под питейное заведение (ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 6423. Л. 6–10).

Самым состоятельным человеком среди казаков Челябинска считался отставной есаул6 Павел Егорович Колбин (48 лет). Он жил с супругой Анной Ивановной (40 лет) и сыном Николаем (20 лет) в огромном деревянном доме с 10 жилыми комнатами и сенями. Кроме того, рядом с домом имелся флигель с двумя помещениями. На территории усадьбы Колбина находились сарай, два амбара, погреб, завозня, конюшня, баня, скотный двор и огород. Такое богатство отставного есаула, видимо, связано с тем, что он являлся «содержателем золотых промыслов» (ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5470. Л. 65 об.–66).

Одним из признаков того времени являлось увеличение различного рода документации и бюрократических процедур, касающихся разных сторон жизни горожанина. В связи с этим отдельным ремеслом и, видимо, доходным стало считаться «письмоводительство». Среди казаков подобной деятельностью в частном порядке занимались Иван Андреевич Баландин и Егор Михайлович Казанцев, судя по всему, отличавшиеся грамотностью на фоне других горожан (Там же. Л. 11 об.–12, 61 об.–62).

***

Таким образом, городовая обывательская книга за 1861 г. и ряд документов, близкого с ней времени, позволяют реконструировать разные аспекты социального статуса, хозяйственной деятельности и повседневной жизни казачьего населения Челябинска. Кроме того, этот документ имеет значительный информативный потенциал для создания коллективного портрета городских обывателей разных сословных и социальных групп.

Социальная история предполагает опору на междисциплинарный подход, и, конечно, очень часто здесь используются теоретические разработки из социологии. В связи с этим для доказательства тезиса о постепенных переменах в жизни городских обывателей России, в том числе и казаков, будет уместно прибегнуть к некоторым положениям в области социологии социальных изменений. Опираясь на концепцию «социального становления» польского социолога Петра Штомпки, в основе которой лежат теория деятельности и историческая социология, можно констатировать, что в любом обществе существуют четыре вида сетевых взаимодействий и тенденций: идеологический (верования, доказательства, дефиниции), нормативный (нормы, ценно- сти, предписания, идеалы), интеракционный (действия людей и их социальная организация) и вероятностный (жизненные шансы, возможности, доступ к ресурсам) [Штомпка, 1996, с. 29].

Применительно к изучаемой социальной группе казаков-горожан одного из уездных городов Оренбургской губернии следует учитывать, что их сеть социальных взаимодействий выстраивалась, по крайней мере, на трех уровнях: семья, казачье сословие, городское общество. Можно предположить, что идеологическая сеть их взаимодействий строилась вокруг установок, связанных с принадлежностью к православию7, подданным русского монарха и казачьему сословию.

Нормативная сеть опиралась на христианские ценности и житейский коллективный опыт, на предписания верховной и местных властей. На законодательном уровне в Российской империи казак именовался «верноподданным воином-гражданином, постоянно помнящим страх Божий». Он должен был «во-первых, свято и нерушимо соблюдать верноподданическую верность; во-вторых: относить с полной готовностью лежащие на нем обязанности, как военные, так и гражданские; являться по первому призыву на службу и вообще беспрекословно выполнять все законные требования и приказания поставленного над ним начальства, как военного, так и гражданского» (Сборник военных и гражданских узаконений…, 1872, с. 51).

Интеракционная сеть, основанная либо на личных, либо на общественных интересах, представляла собой конкретные действия самих акторов в различных социальных условиях публичной и бытовой повседневности. При этом не всегда эти действия могли соответствовать нормативным предписаниям сверху в случае их несовпадения с интересами и установками отдельной личности или социальной группы. Эту ситуацию французский философ и социолог Мишель де Серто назвал «тактикой» со стороны действующих снизу акторов, а немецкий историк Альф Людке – «своеволием» [ Серто , 2013, с. 50–51; Людке , 1999].

Вероятностный вариант социального взаимодействия казаков предполагал наличие возможностей и ресурсов для осуществления определенных действий с предполагаемыми результатами. Кто-то из них относился по своему материальному положению, если судить по размерам домовладения, к состоятельной группе горожан. К такого рода лицам примыкали преимущественно казачьи офицеры и урядники, а также некоторые предприимчивые лица из нижних чинов. Большинство казаков все-таки считались, судя по их недвижимости, городскими обывателями средней руки.

Пример Челябинска показывает, что новые тенденции в середине XIX в. в жизни казаков, безусловно, имели место. В городе, в отличие от сельской местности, преобладала малая семья. Большинство взрослых детей, как правило, жили со своими семьями отдельно от родителей. Статус женщины как активного участника хозяйственной деятельности или владелицы недвижимости здесь, в городе, зачастую стоял выше, чем на селе (женщины-домовладелицы составляли среди городских обывателей 28,7%, в том числе среди казаков – 38,7 %).

Если ранее трудно было представить подобную ситуацию, то теперь некоторые казаки содержали питейные заведения и постоялые дворы в городе. Наиболее влиятельные из них даже владели золотыми приисками. Все это говорит о постепенных, но значительных социальных переменах в жизни казачества в пространстве города. С другой стороны, многие казаки-горожане традиционно обеспечивали себя и свои семьи за счет продажи сельскохозяйственной продукции с больших земельных наделов, а также за счет жалования во время службы, когда они не находились на льготе или в отставке.

Список литературы Оренбургские казаки как жители уездного города (по материалам городовой обывательской книги Челябинска за 1861 год)

- Алеврас Н.Н. Обывательские книги Челябинска // Исторические чтения. Челябинск: ЦКИНЧ, 1997. Вып. 3. С. 34-39.

- Годовова Е.В. Оренбургское казачье войско в 1798 - 1865 годах. Самара: Изд-во "Универс групп", 2007. 224 с. EDN: UYQTZA

- Кузнецов А.В. Административно-территориальное деление и военное устройство Оренбургского казачьего войска // Челябинская область: энциклопедия: в 7 т. Челябинск: Каменный пояс, 2008. Т. 4. С. 771-773.

- Людке А. Что такое история повседневности? Его достижения и перспективы в Германии // Социальная история. Ежегодник 1998/1999. М.: РОССПЭН, 1999. С. 77-100.

- Махрова Т.К., Коваль И.И. Правовое регулирование казачьего войскового землепользования в конце XVIII - начале XX в. (по материалам Оренбургского казачьего войска) // Жизнь в истории: сб. науч. стат. к 85-летию проф. А.П. Абрамовского. Челябинск: Энциклопедия, 2009. С. 106-127.

- Самигулов Г.Х. Челябинск в XVIII-XIX вв.: население, планировка, материальная культура (по данным археологии и письменных источников): автореф. дис. … канд. ист. наук. Ижевск, 2005. 23 с. EDN: ZNAXNP

- Самигулов Г.Х. Из истории Челябинска: в 3 кн. Кн. 2. Уездный город (1781 - 1917 гг.). Челябинск: Южный Урал, 2020. 230 с.

- Серто М. де. Изобретение повседневности. Искусство делать / пер. с фр. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в С.-Петербурге, 2013. 330 с.

- Штомпка П. Социология социальных изменений / пер. с англ. М.: Аспект-Пресс, 1996. 416 с.