Орфика I: от Папируса из Дервени до “орфических” золотых табличек

Автор: Афонасин Е.В.

Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 1 т.17, 2023 года.

Бесплатный доступ

Основная часть статьи посвящена Папирусу из Дервени. Согласно неизвестному автору папируса Зевс воссоздал мир заново. Этот замкнутый на себя процесса может указывает на стремление поэта отразить цикличность времени, проявляющуюся в чередовании единого и многого. Кроме того, эта модель может иметь отношение к знаменитой орфической идее цикличности жизней души. Не исключено также, что перед нами разворачивается первый пример той космологической схемы, которую мы впоследствии находим у Гераклида Понтийского, ведь не случайно доксограф (или сам Гераклид) приписывает ее орфикам, отмечая, что орфики «делают космосом каждую звезду» (Аэтий, Мнения философов 2.13.15). Вечно сущий универсум эволюционирует благодаря творческой энергии Неба (Урана), которая сосредоточена в солнце. Зевс же воссоздает этот универсум на земле, создавая малый космос в котором обитаем мы и все то, что мы видим. Развивая эту идею в духе Джордано Бруно можно предположить, что то или иное божество воссоздает из исходного материала уникальный космос на каждом из небесных тел, и вселенная заселяется разнообразными существами, обитающими во всевозможных мирах. Мифология и космология папируса во второй части статьи рассматривается в контексте «орфических» золотых табличек. В следующей публикации данного выпуска журнала представлен их перевод.

Античные мистериальные культы, ранняя греческая философия, история религии, космология, ритуал, эсхатология

Короткий адрес: https://sciup.org/147241574

IDR: 147241574 | DOI: 10.25205/1995-4328-2023-17-1-87-119

Текст научной статьи Орфика I: от Папируса из Дервени до “орфических” золотых табличек

«Мистериями были посвятительные ритуалы добровольного, личного и тайного характера, и целью их было изменение сознания через опыт сакрального».

Вальтер Буркерт (Burkert 1987, 11)

С древнейших времен Орфей устойчиво связывался в сознании греков с идеей далекого путешествия, опасного перехода, а также личной трансформации под воздействием «божественных» искусств – поэзии, музыки и танца. Согласно Пиндару ( Пифийские песни 4.176), он был «отцом песнопений». Как музыкант, задающий ритм гребцам на корабле (κελευστής), он представлен как в античной литературе, так и на метопе из сокровищницы жителей Сикеона в Дельфах, датируемой серединой VI в. до н.э. (рис. 1): В кокпите корабля фракийская кифара Орфея громко пела скорбную азиатскую песнь, посылая команду гребцам, налегавшим на длинные весла.1

Кроме того, загадочный сын Калиопы рассматривался в качестве одного из древнейших посвященных, а также основателя целого ряда мистериаль-ных культов. Так, он, как считалось, прошел посвящение в самофракийские мистерии вместе с аргонавтами, и, по некоторым сведениям, основал либо трансформировал элевсинские (OF 510–523).

Чем позже источник, тем детальнее биографии древних героев. Так, ми-фограф эпохи Августа Конон (FGrH 26 F1.45) сообщает, что Орфей на правах фракийского царя имел обыкновение собирать своих воинов в специальном здании, подходящем для посвящения, и совершал с ними тайные обряды, чем вызвал гнев местных женщин, которые, воспользовавшись тем, что мужчины должны были приходить на эти сходки безоружными, захватили их врасплох и разорвали Орфея на части. Некоторые исследователи находят в этом сообщении отзвук спартанской практики посвящения молодых воинов (Graf 1974, 26–28). Аналогичные ритуалы перехода были, по-видимому, типичны и для мистерий кабиров в Фивах (Афонасин 2022).

Рис. 1. Метопа из сокровищницы жителей Сикеона в Дельфах, VI в. до н. э.

Оставив в стороне путешествие Арго, сосредоточимся на втором и третьем аспектах личности Орфея, именно, его путешествии в подземный мир и его выдающихся поэтических способностях.

Мы не знаем, связывались ли какие-либо мистерии непосредственно с Орфеем, или же они сразу были инкорпорированы в вакхические и эволюционировали вместе с ними. Многие исследователи, склонные считать именно так, говорят поэтому не об орфических мистериях, но об орфической литературе и «орфико-вакхическом» типе религиозности, реализующемся в различных ритуальных формах.

Ок. 500 г. до н. э. мы слышим о «вакхических» мистериях в Эфесе.

Мы не знаем, что они собой представляли, однако очевидно, что наш источник Гераклит к их участникам относится по меньшей мере скептически. Он отмечает не только предосудительный характер их ритуалов, но и, что важнее, непонимание участниками этих мистерий того эсхатологического смысла, который в них вложен. «Аид и Дионис – одно и то же», – говорит он.2

Примечательно и свидетельство Ямвлиха ( О мистериях 1.11 = В 68 DK), который, также в связи с Гераклитом, отмечает, что эти ритуалы считались их участниками формой исцеления (ἄκεα). Мы еще вернемся к этому сюжету.

Серединой V в. до н. э. датируются экстатические мистерии в Ольвии, засвидетельствованные у Геродота ( История 4.76) и в знаменитых костяных табличках, где не только утверждаются «гераклитовские» оппозиции (мир– война, истина–ложь) и говорится о цикличности жизни и смерти (жизнь– смерть–жизнь), но и присутствует ключевая для понимания их происхождения надпись «Дионис – орфики» (или: орфический).3

К этому же времени относятся знаменитая надпись bebakcheumenon на надгробии в Кумах, а также, скорее всего, древнейшие из италийских «орфических поэм», описывающих нисхождение Орфея в Аид, что давало возможность их авторам нарисовать подробную картину загробного мира, а также удовлетворить возникшую в то время потребность людей в личной религии, главной целью которой было достижение посмертного воздаяния за праведную жизнь.

Проповедь религии подобного рода стала задачей странствующих жрецов, усилиями которых, должно быть, экстатические вакхические мистерии наполнились новым «орфическим» содержанием.

Лишь к средине V в. эти идеи достигли Афин, о чем, словами Тесея, свидетельствует Еврипид ( Ипполит 952–955, пер. И. Анненского):

Когда б твоим рассказам шарлатанским

Поверил я, – я не богов бы чтил,

А лишь невежд в божественных одеждах.

Ты чванишься, что в пищу не идет

Тебе ничто дышавшее, и плутни

Орфеевым снабдил ты ярлыком.

О, ты теперь свободен – к посвященным

На праздник иди и пылью книг

Пророческих любовно упивайся:

Ты больше не загадка.

Здесь упоминаются наиболее характерные черты образа жизни приверженцев этого культа – вегетарианство, чтение сочинений «Орфея», скромность и благочестие, возможно, напускное, с чем, по-видимому, согласен и Платон ( Государство 364b-e, пер. А. Н. Егунова):

Нищенствующие прорицатели околачиваются у дверей богачей, уверяя, будто обладают полученной от богов способностью жертвоприношениями и заклинаниями загладить тяготеющий на ком-либо или на его предках проступок, причем это будет сделано приятным образом, посреди празднеств. Если же кто пожелает нанести вред своему врагу, то при незначительных издержках он справедливому человеку может навредить в такой же степени, как и несправедливому: они уверяют, что с помощью каких-то заклятии и узелков они склоняют богов им помочь. А в подтверждение всего этого приводят свидетельства поэтов, говорящих о доступности зла [цитируется Гесиод. Труды и дни , 287-290 и Гомер. Илиада 9.497-501]… У жрецов под рукой куча книг Мусея и Орфея, потомков, как говорят, Селены и Муз, и по этим книгам они совершают свои обряды, уверяя не только отдельных лиц, но даже целые народы, будто и для тех, кто еще в живых, и для тех, кто уже скончался, есть избавление и очищение от зла: оно состоит в жертвоприношениях и в приятных забавах, которые они называют посвящением в таинства; это будто бы избавляет нас от загробных мучений, а кто не совершал жертвоприношений, тех ожидают ужасы.

Заметим, что в подтверждение своих слов эти странствующие прорицатели, по-видимому, опираются на традиционную поэзию Гомера и Гесиода. Поколением позже Теофраст ( Характеры 16), сообщает об орфическом религиозном специалисте (τελεστής) который открыл свое «дело» в Афинах и занимался тем, что за деньги консультировал легковерных граждан по вопросам ритуальной чистоты и праведной жизни. А в Меноне (81a) Платон упоминает и орфическую жрицу, которая, должно быть, занималась делами многочисленных женщин участниц культа.

Несомненно, все это делало орфику привлекательной для образованных людей, стремящихся к личному совершенствованию и обеспокоенному судьбой своей души после смерти физического тела. Кроме того, такой популярности могли сопутствовать и внешние социально-политические обстоятельства. В самом деле, в ситуации, когда позиции аристократии существенно пошатнулись из-за роста тирании в южной Италии и расцвета демократии в Аттике, «лучшие», по-прежнему чувствующие свою исключительность и взыскующие гомеровской «непреходящей славы» (kleos aphthi-ton), обратились, по слову Гераклита, не к бренным вещам, но к жизни веч- ной. Этот процесс, как проницательно замечает Ян Бреммер (Bremmer 2014, 80), можно сравнить с аналогичным явлением в Европе Нового времени, описанным еще Максом Вебером, когда решительное отделение образования (Bildungsschichten) от политики привело к росту популярности протестантской проповеди личного спасения.

Итак, мы видим, что орфика пришла в Аттику с «задворок» античного мира в начале V в. до н.э., прежде всего, из Фракии, с малоазийского побережья и южной Италии, и навсегда поселилась в классической литературе от Платона до Марсилио Фичино.

Важнейший источник, раскрывающий не только содержание орфических гимнов, но и связанных с ними ритуалов – это Папирус из Дервени.

Папирус, оригинал которого можно ныне увидеть в Археологическом музее Фессалоник, был по счастливой случайности обнаружен в 1962 г. среди остатков погребального костра в античном захоронении близ узкого горного ущелья Дервени, через которое проходит дорога, ведущая из Фессалоник в восточную Македонию и Фракию. С древнейших времен этот район назывался Миндонья, а через ущелье проходила знаменитая виа Эгнатия. Здесь, при расширении автострады, ведущей в сторону Кавалы, примерно в 9 км от Фессалоник, было обнаружено семь древних захоронений, пять из которых не тронуты грабителями. Среди находок примечательны погребальные вотивные предметы, прежде всего металлические изделия и знаменитый кратер (Giouri 1978). На основании монет, сосудов и керамики захоронения датируются концом IV – началом III века до н. э. (Themelis– Touratsoglou 1997, 221).

По-видимому, тело усопшего сжигалось на украшенном помосте, расположенном на некотором расстоянии от будущего захоронения, затем останки заворачивались в ткань и клались в кратер, который помещался в склеп; наконец, гробница сверху закрывалась настилом (иногда деревянным, как в захоронении Δ, из-за чего он обрушился), а остатки погребального костра сгребались на это перекрытие.

Папирусный свиток был обнаружен среди остатков погребального костра захоронения А. Все, что дошло до нас, – это обгоревшая верхняя треть папирусного свитка (рис. 2), и вопрос о том, как он оказался в этом месте, продолжает интриговать исследователей (см. Betegh 2002). Первые колонки папируса сохранились особенно плохо и восстановлены издателями после кропотливого многолетнего труда по собиранию более двух сотен обуглившихся фрагментов и составлению из них того, что может быть хотя бы приблизительно восприниматься как цельный текст.

Рис. 2. Фрагмент Папируса из Дервени

Публикация и научное изучение этой уникальной находки растянулись на многие годы. Реконструкции и частичные переводы как самой орфической поэмы, так и древнего комментария к ней, время от времени публиковались в различных периодических изданиях. Первым систематическим представлением папируса, бесспорно, считается сборник, вышедший в 1977 г. под редакцией А. Лакса и Г. Моста, подготовленный по результатам конференции 1993 г. в Принстоне (Laks, Most 1997). Обилие публикаций, посвященных самым разнообразным вопросам, связанных с папирусом, от проблем его реконструкции до интерпретации отдельных колонок и даже слов, хорошо иллюстрирует библиография 1997–2018 гг., опубликованная в сборнике статей, подготовленных Марко А. Сантамария по результатам конференции 2012 г. в Саламанке (Santamaria 2018, 151–157). Основным изданием папируса в настоящее время остается труд Т. Куременоса, Г. М. Парассоглу и К. Цанцаноглу (Kouremenos, Parássoglou, Tsantsanoglou 2006), хотя многие исследователи предпочитают пользоваться основополагающей монографией Г. Бетега (Betegh 2004), либо обращаются к соответствующим разделам подготовленного А. Бернабе (Bernabé 1996–2007) полного собрания свидетельств об орфике, которое призвано заменить устаревшее издание Керна (Kern 1922). Вышли полные переводы папируса на разные языки, в том чис- ле и русский (Афонасин 2008). А. Бернабе и В. Пьяно готовят новое издание, учитывающее прогресс в его изучении, а также результаты современного исследования папирусных фрагментов методом мультиспектрального анализа (Dubuis 2006 и Piano 2018, 19–21).4

Подобно Платону, неизвестный автор5 Папируса из Дервени (кол. XX) предупреждает нас об опасности общения со «странствующими специалистами» в области мистериальных практик, однако с важными отличиями:

[Что же до тех людей, которые верят в то, что они всему научились], лишь наблюдая за таинствами, совершая их [с другими людьми] в городах, то я нисколько не удивлюсь, узнав, что они [ничего] не уразумели. Ведь невозможно только слушая в то же время и изучить сказанное (τὰ λεγόμενα). Поэтому все те, (кто надеется научиться у людей, превративших) отправление ритуалов в свою профессию (τέχνη), заслуживают удивления и сожаления. Удивления потому, что, хотя они и верят в то, что позн а ют, перед тем, как приступить к таинствам, они уходят после их совершения еще до того, как сподобились знания, даже не задавая вопросов, как если бы они поняли что-либо из того, что увидели, услышали или изучили; сожаления же не только потому, что они зря потратили свои деньги, но и потому, что ушли лишенные даже своего мнения (γνω̣ μ̣ης). До совершения таинств надеясь достигнуть знания, свершив их, они уходят, лишенные даже надежды…

Нам неизвестно, был ли автор папируса практикующим τελεστής, однако ясно, что он противопоставляет себя не профессиональным жрецам, то есть тем, кого критикуют Платон, Теофраст и другие упомянутые авторы, но тем, кто участвует в очистительных ритуалах и мистериях, не понимая смысла происходящего и «даже не задавая вопросов». Напротив, он намерен дать ответы на возможные вопросы и раскрыть истинный смысл авторитетного текста экзегетическими средствами.

На вопрос о том, как автор папируса стремился использовать космологические ассоциации в качестве возможных наставлений посвященным, комбинируя связанный с мистериями эсхатологический миф с анализом отношений между первоэлементами, пытаются ответить многие исследователи. Марк Эдвардс (Edwards 1991, 210) склонен видеть в нем филолога-комментатора. Напротив, Дирк Оббинк6 склонен считать, что, ассоциируя Зевса и Океан с воздухом, Мойру с пневмой, а Деметру и другие женские божества с землей, он стремится раскрыть тайну, намеренно скрытую в поэме и понятную лишь посвященным. В этом качестве он оказывается кем-то вроде софиста, вроде Продика или Гиппия, раскрывающего культурный код без какого-либо стремления вписать его в определенную религиозную схему (Obbink 2010, 19). Высказывалось также предположение, что эта колонка – лишь непонятное отступление от темы и даже цитата (последнее неверно: Laks, Most 1997, 44–45).

Некоторые авторы предпочитают видеть в авторе философа, который стремится дать рациональное объяснение религиозным текстам, свободно используя для этого средства современной ему физики и космологии (Kouremenos 2006).7

Думаю, большинство все же, вместе с Г. Бетегом, А. Бернабе и, совсем недавно, А. Сан Кристобаль,8 считают, что автор папируса скорее всего принадлежал к числу тех жрецов, которые хотели объяснить смысл проводимых им ритуалов и проповедуемого ими учения о душе, а значит не имел ничего общего с «нищенствующими прорицателями» из Государства 364b-e и больше был похож на тех «жрецов и жриц», которых упоминает Платон в известном месте Менона (81a), ведь философ и сам нередко дает собственные толкования орфическим идеям. Именно, Платон отмечает здесь, что «Пиндар и многие божественные поэты», утверждая, что душа человека бессмертна, стремятся показать тем самым, что для человека совершенно не все равно, как прожить эту жизнь. Очевидно, отсюда следует, что «избавление и очищение от зла», отнюдь не происходит «приятным образом, посре- ди празднеств», как это обещают нищенствующие прорицатели, критикуемые в Государстве, и именно поэтому жрецам и жрицам из Менона совершенно не все равно, «сумеют ли они или не сумеют внятно объяснить то, чем они занимаются». Мы видим, что именно к этому призывает и неизвестный автор папируса.

В Горгии (493a–b) Платон сравнил душу «непосвященных» людей с дырявой бочкой, по причине ее неразумности, разнузданности и ненадежности, вновь ссылаясь на историю, рассказываемую неким мудрым человеком, согласно которому наиболее несчастные из обитателей Аида, а именно, непосвященные, вечно таскают воду дырявым решетом в дырявую бочку. Эта история приписывается «италийскому или сицилийскому хитроумному слагателю притч», что конечно же помещает ее в пифагорейский контекст, а также, совершенно отчетливым образом, в контекст рассуждений автора папируса, который не только отчетливо указывает на опасности, подстерегающие непосвященного в Аиде, но и призывает всех, пока не поздно, понять смысл открытых человеку таинств.

Можно предположить, следовательно, что главная задача автора папируса состояла в том, чтобы подтвердить свою квалификацию в области толкования орфических гимнов, то есть предложить своим будущим клиентам то, на что другие странствующие жрецы, по его словам, не способны, а именно: дополнить обычные в контексте очистительных и посвятительных практик ритуальные действия (τὰ δρώμενα) и ритуальные же слова (τὰ ὀρώμενα) некой историей (τὰ λεγόμενα), которую не достаточно только сыграть или выслушать. Ее необходимо понять. Комментатор ни в коем случае не принижает значение самого ритуала или предваряющих его очищений. Как раз напротив: он стремится предупредить проходящих посвящение о том, что некоторые из его «коллег» не умеют делать это подобающим образом. Но ведь подобного рода полемика характерна и для врачей, риторов и философов разных школ, и даже для внутренней школьной полемики. В этой связи существенно понимать, как проницательно заметил Р. Эдмондс (Edmonds 2008), что для его современников различие между физиологом, софистом, мудрецом или специалистом в области какой-либо формы mantike techne было не настолько значимо, как это представляется современным исследователям. Подобно Пифагору, Эмпедоклу и, позже, Платону, наш автор вполне способен был соединить религиозные идеи с современными ему натурфилософскими представлениями.9

Но что было для него важнее? Иными словами, был ли он философствующим орфиком или натурфилософом, увлекающимся орфикой? Вопрос не представляется праздным хотя бы потому, что наш автор, по крайней мере в дошедшей до нас части комментария, не касается таких важнейших элементов орфического учения, как вина Титанов и метемпсихоз. Не упоминает он и о пищевых запретах, хотя характерно, что все упоминаемые подношения богам растительного происхождения и принесение в жертву птицы осуществляется, по-видимому, путем отпущения ее на волю (кол. 6). Конечно, не исключено, что перед нами лишь часть произведения, в которой разбирается центральный эпизод орфического гимна, связанный непосредственно с Зевсом, и обо всем остальном он мог бы рассказать в других частях своего комментария, до нас не дошедших. Важно также и то, что этот крайне полемический текст написан скорее ученым, нежели проповедником. Убеждая своих читателей, и, на манер проповедника, подкрепляя свои слова цитатами из «священных речений», он тем не менее затем стремится добавить к ним рациональные аргументы или же предложить новое толкование этих речений различными экзегетическими средствами, важнейшими из которых оказываются аллегория и этимология.10

Хотя, колонка XX (вкупе с кол. V) показывает и то, что автором мог быть и практикующий прорицатель-μάντις, возможно, ὀνειροκρίτης, толкователь снов, τερασκόπος, толкователь знамений, или птицегадатель (если чтение ὀρνίθειον в кол. II и VI верно), пожелавший объяснить некоторые из профессиональных секретов посвященным или же стремящимся к посвящению, что может объяснить апологетический стиль этих разделов и демарш против наемных магов в кол. XX, а не теолог-теоретик, систематически толкующий религиозный текст.

Мы не располагаем полным текстом комментируемой поэмы Орфея, поэтому должны полагаться на добросовестность комментатора, усугубляющуюся тем фактом, что до нас дошла лишь верхняя часть папирусного свитка. Разумеется, нам помогают разрозненные свидетельства и прямые цитаты из орфических гимнов в позднейшей литературе вплоть до поздней античности, которые проясняют (или, напротив, затемняют) тот или иной элемент комментируемого учения. Как представляется, автор поэмы развивает оригинальную версию генеалогии богов, сосредоточенную вокруг фигуры Зевса. Этот концентрированный и загадочный текст, как легко заметить, был довольно небольшим. Перед нами явно не поэма, вроде «Теогонии» Гесиода, а краткое сочинение по объему не больше гимна.11 Возможно, это и был гимн, наподобие древних гомеровских гимнов или тех орфических гимнов, которые сочинялись впоследствии. В любом случае этот текст следует датировать не позднее 500 г. до н. э. и в этом качестве рассматривать как древнейший доступный нам образец орфической теогонии. Структура поэмы и комментария к ней довольно примечательны. Прежде всего, видно, что «генеалогия» не развивается последовательно, как у Гесиода. Автор поэмы как будто отсылает слушателей к известным им сведениям о богах, истолковывая их нужным ему способом, причем полемический элемент изначально присутствует в самом повествовании (орфический автор как будто спорит с традиционной версией теогонии), а отдельные события как бы оцениваются его автором задним числом.12

С какой бы целью ни был написан папирус и кем бы ни был его автор, из первых колонок ясно, что последующая интерпретация орфической теогонии помещается в эсхатологический контекст: «Дика наказывает души пропащих людей через каждую из Эриний», а «даймона каждый получает в качестве врачевателя» (кол. 3).13 Именно в этом контексте появляется цитата из Гераклита (фр. 3+94 DK), где отмечается космологическая роль Эриний (кол. 4), а также высказывается удивление по поводу неверия тех, кто отрицает «ужасы Аида» несмотря на ясные предсказания и вещие сны. Аргумент завершается почти гераклитовским отождествлением неверия и неразумия: они ничему не учатся, говорит комментатор, и даже если увидят все собственными глазами, то и в этом случае, не поверят (кол. 5). Между тем, нам, говорит он, следует приносить жертвы Эвменидам, как на то (добавим) издревле согласились афиняне в известной сцене суда над Орестом в третьей части Орестеи Эсхила (особ. стр. 967 сл.), примечательным образом сравнивая этот греческий всенародный ритуал с действиями неких «магов» и отзываясь о последних вполне одобрительно (кол. VI):

…мольбы и жертвоприношения умиротворяют души, а [песнопения] магов способны устранить наседающих даймонов. А наседающие даймоны – это [мстящие] души. Поэтому-то маги совершают жертвоприношение так, как будто они выплачивают пеню (ποινὴ[ν] ἀποδιδόντες).14

Мартин Уэст (West 1997, 82 sq) рассматривает эту колонку вкупе с кол. XX (82 сл.). Как и в своей ранней работе (West 1983), он считает, что папирус принадлежит к тому типу литературы, которая циркулировала в среде приверженцев эсхатологического культа Диониса (по его обозначению “Orphic-Bacchic cult society”), причем комментарий включает в себя как модернистские тенденции, такие как попытка объяснения орфической поэмы средствами современной комментатору науки, так и архаизирующие, восходящие к восточной традиции комментирования – тем самым «магам», практика которых упоминается в данной колонке. Считая магов «настоящими», вавилонскими и ассирийскими, М. Уэст приводит далее ряд интересных параллелей, в частности, примеры «этимологического» толкования имен богов и отдельных мифологических событий в вавилонской традиции, которые мы не можем обсуждать здесь в деталях.15 Мы не знаем, так это или нет, однако совершенно ясно, что подобного рода параллели являются частью интерпретационной стратегии неизвестного автора папируса. Ему важно, с одной стороны, вписать свой подход в контекст греческой традиционной религии, не забывая о его инородности и обособленности, с другой, что, должно быть, выглядело привлекательным для его клиентов. Разве не так работает современный оккультизм, спекулирующий различными «тайными» иудейскими, тибетскими и другими «доктринами», разумеется, не имеющими никакого отношения ни к Иудее, ни к Тибету?

Иллюстрируя свой рассказ цитатами из орфических гимнов, комментатор показывает, как, поглотив «первородного», Зевс превращается во «всё» – начало, конец и середину, и каким образом он затем, превратившись в средоточие всей силы и власти, объединивший в себе мужское и женское, огонь и воздух и т. д., порождает весь мир, совокупившись для этого со своей матерью. На этом дошедший до нас текст заканчивается и Дионис, играющий ключевую роль в позднейших орфических теогониях, не упоминается.

Но прежде чем начать создание нового мира из «поглощенных» им предшествующих сущностей, Зевс обращается к Ночи – древнейшему божеству, «незримо» присутствующему в основе мироздания. Эта Ночь характеризуется как «незакатная» (ἄδυτον), ведь она, в отличие проявляющегося на ее фоне дневного света, никогда не заходит (δύνει). Цель обращения Зевса – получить пророчество о том, что ему «позволено совершить» (кол. XXI), то есть, в некотором роде, легитимировать собственный захват власти и узнать, что необходимо сделать для того, чтобы ее затем удержать. Именно в этом контексте в поэме единственный раз обсуждаются прародители Зевса – Уран, Гея и Кронос.

Далее мифологическая история о «беременности и родах» Зевса объясняется аллегорически, в духе Кратила Платона и ранних стоиков, а также получает космологическое и естественнонаучное толкование в контексте построений ранних греческих философов. Вероятно, цель комментатора состоит именно в этом – сначала объяснить смысл «андрогинности» Зевса, а затем придать новый смысл истории о совокуплении его со своими матерью, сестрой и дочерью.

Все те, кто толкует миф слишком буквально, не понимают, согласно нашему автору, главного: действие, совершаемое Зевсом представляет собой не рождение, как это происходит в случае живых организмов, но сотворение, наподобие изготовления изделия искусным мастером: «Зевс – глава, Зевс – средина, из Зевса все сделано (τέτ[υκται])» (кол. XVII). Для совершения действия требуются ресурсы, и они предоставляются ему солнцем, универсальным источником энергии, которое отождествляется с «проглочен- ным» им «детородным органом» Урана (кол. XIII). Разумеется, для архаического мифа «иметь нечто во чреве» эквивалентно беременности.16

Энергия, которой преисполнился Зевс, носит «умный» характер, причем Уран представляет собой «определяющий Ум», так как ему свойственно «определять» (ὀρίζειν) творение, тогда как Кронос – это «ударяющий Ум» (от слова κρούειν), как как именно он ответственен за дальнейшую эволюцию мироздания, движение частиц под воздействием таких процессов как сгущение–разряжение и нагревание–охлаждение. Оба они находятся в Зевсе, что поддерживает его творческую способность и позволяет управлять энергией и временем. Сам же Зевс в одной из своих ипостасей оказывается воздухом, то есть тем пространством, в котором распределяются сгустки вещества (частицы) и которое не дает им слиться воедино (первые строки кол. XV). Возможность еще не означает действие, и это последнее обеспечивается заключенной в Зевсе Метидой, мудростью.17

Так Зевс, как бы вернувшись во времени, заново сотворил мир – Урана, Кроноса, богов и богинь, реки, источники и все остальное, сам же, как написано в поэме, «остался в одиночестве». Почему, спрашивает комментатор, и отвечает: потому, что единый Ум как бы «равен всему миру», который представляет собой искусное творение мудрого зодчего – результат его Метис (кол. XVI):

То, что солнце он называет фаллосом, было уже объяснено (ранее). О том же, что ныне сущее возникло из ему подлежащего, он говорит так:

«почтенного перворожденного царя, на котором все бессмертные выросли, блаженные боги и богини, реки и чудесные источники, и все остальное, что тогда родилось; он же остался в одиночестве».

В этих стихах он указывает на то, что сущие вечно (всему) подлежали, а ныне существующие возникли из им подлежащего. Что же касается слов «он же остался в одиночестве», то этим он хочет сказать, что Ум, будучи единым, по своему достоинству (ἄξιον) вечно равен всему остальному, как будто оно ничто. Ибо ныне сущие (ἐόντα) не могут существовать сами по себе без Ума. И в следующей за этим [строке он говорит, что Ум] равен по достоинству всему остальному:

«[Ныне] он царь всего и [будет им] всегда».

[Ясно, что] «Ум» и «царь всего» тождественны…

Вневременная природа Зевса утверждается в следующей колонке (кол. XVII). «…Из Зевса все сделано (τέτ[υκται])», – сказано в поэме. Поэтому, говорит комментатор, «он (Зевс-воздух) существовал до того, как был поименован. Затем он получил имя. Ведь воздух был до того, как ныне сущие были составлены вместе, и будет существовать вечно. Он не возник, но был» (кол. XVII). По этой же причине сказанное в поэме «Зевс первым рожден» (кол. XVIII) следует понимать не в том смысле, что было время, когда Зевса не было. Он был всегда, и строка поэта сообщает лишь о том, что начиная с определенного времени он носит это имя.

Здесь же комментатор упоминает о Мойре, «дыхании» Зевса, что представляется вполне уместным, так как Зевс не только создает мир, но и постоянно его поддерживает, как самостоятельно, так и при помощи других богов, прежде всего Афродиты, а также Убеждения (Пейто, Πειθὼ) и Гармонии (кол. XXI). И вновь следует подчеркнуть, что словоупотребление «затеял» (ἐμήσατο, кол. XXIII) отражает творческую активность Зевса, созидающего мир по определенному плану, на что, в частности, указывает и создание (в след. колонке) Луны, традиционно считающейся мерилом времени.

Завершение поэмы и, вместе с ней, комментария, очень примечательно. Закончив творение, Зевс по какой-то причине задумал соединиться со своей матерью (кол. XXVI). В этом сложном месте, по-видимому, комментируется строка из орфического гимна, хорошо известная из других источников (fr. 18, 2 OF): «Пожелал совокупиться со своей матерью в любви (ἤθελε μητρὸς ἑᾶς μιχθήμεναι ἐν φιλότητι)». Для нее автор папируса предлагает другое чтение, отмечая, что так как употребляемое в строке adj. poss. ἑός, ἑή, ἑόν (свой, своя, свое) фонетически близко adj. qual. ἐύς (славный, хороший), то, изменив густое придыхание на легкое и читая μητρὸς ἐᾶς, мы сможем придать этой строке совершенно иной смысл. Тогда получится, что Зевс совокупился «с благой матерью», а не «со своей собственной матерью» (μητρὸς ἑοῖο), как думают непосвященные в силу своего невежества (ὑπ' ἀμαθίας, кол. XXII). В подтверждение своих слов аналогичное словоупотребление комментатор находит и у Гомера (Одиссея 8.335 и Илиада 24.527–28). Так элиминируется толкование, предосудительное с моральной точки зрения.

Матерью Зевса, конечно же, была Рея, которая в мифологической традиции нередко отождествляется с Деметрой, а в гимнах, как пишет комментатор незадолго до этого (кол. XXII), проводится отождествление с нею всех древнейших женских божеств – Геи, Геры и даже Гестии. Но в том то и дело, пишет комментатор, что эта «мать всего» есть Ум. Тогда, поглотив пенис Урана (=солнце) и таким образом вобрав в себя мужскую огненную природу, Зевс теперь желает не «совокупиться с матерью», как думает большинство, но «вдохнуть»18 в себя женскую природу, воздух (Ум), и так стать полнотой всего. Ведь став одним со своей матерью Зевс как бы прерывает круг рождений, сделавшись своим собственным потомком, что делает вечным и неизменным его творение, прекрасное в своей цикличности и завершенности.19

Итак, Зевс воссоздал мир заново. Смысл этого замкнутого на себя процесса, как полагает, например, Бернабе (Bernabé 2007a, 127), может указывать на стремление поэта отразить цикличность времени, проявляющуюся в чере- довании единого и многого. Кроме того, эта модель может иметь отношение к знаменитой орфической идее цикличности жизней души.

Не исключено также, что перед нами разворачивается первый пример той космологической схемы, которую мы впоследствии находим у Геракли-да Понтийского, ведь не случайно доксограф (или сам Гераклид) приписывает ее орфикам. Именно, согласно ученику Платона:

Аэтий, Мнения философов 2.13.15: Гераклид и пифагорейцы считают каждую звезду [=планету] космосом, который включает в себя землю, воздух и эфир в беспредельном эфире. Это мнение содержится также в орфических писаниях. Ведь и они делают космосом каждую звезду.

Ἡρακλείδης καὶ οἱ Πυθαγόρειοι ἕκαστον τῶν ἀστέρων κόσμον ὑπάρχειν, γῆν περιέχοντα ἀέρα τε καὶ αἰθέρα ἐν τῷ ἀπείρῳ αἰθέρι· ταῦτα δὲ τὰ δόγματα ἐν τοῖς Ὀρφικοῖς φέρεται· κοσμοποιοῦσι γὰρ ἕκαστον τῶν ἀστέρων.

Вечно сущий универсум эволюционирует благодаря творческой энергии Неба (Урана), которая сосредоточена в солнце. Зевс же воссоздает этот универсум на земле, создавая малый космос в котором обитаем мы и все то, что мы видим. Развивая эту идею в духе Джордано Бруно можно предположить, что то или иное божество воссоздает из исходного материала уникальный космос на каждом из небесных тел, и вселенная заселяется разнообразными существами, обитающими во всевозможных мирах.

Я достиг рубежей смерти. Преодолел рубеж Прозерпины и вспять вернулся, пройдя через все стихии; в полночь я видел солнце в сияющем блеске, предстал перед богами небесными и подземными и вблизи поклонился им. Вот и тебе рассказал, а ты, хотя и выслушал, должен остаться в полном неведении.

Апулей. Метаморфозы 13.23 сл. (пер. М. Кузьмина)

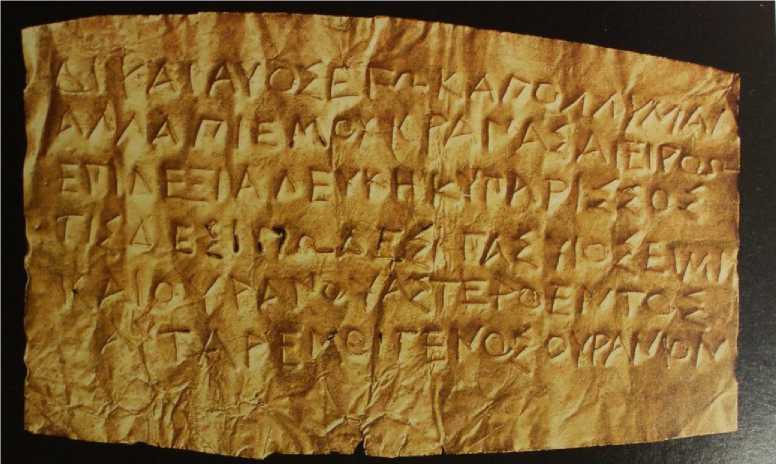

Загадочные золотые таблички, которые, с некоторыми оговорками могут, согласно позиции большинства современных исследователей, называться «орфическими»,20 в основном обнаруживаются в захоронениях классиче- ского и эллинистического периодов в Италии и Греции (один из образцов см. на рис. 3). Первые находки восходят еще к XIX в., некоторые из самых новых образцов еще даже не опубликованы. Таблички хранятся в различных музеях и частных собраниях. Контекст находок также различен. Например, одна из табличек находилась в погребальной урне (богато украшенной аттической гидрии), другие были помещены на груди, во рту или справа от усопшего, в мраморной шкатулке, в бронзовой погребальной урне, или даже в терракотовой лампе; некоторые были свернуты в рулон, сложены вчетверо или даже запечатаны в специальный конверт, адресованный подземным богам, что, конечно, наиболее ярко отражает их предназначение. Как показывает карта находок (Graf, Johnston 2007, 2), длинные метрические надписи в основном находят в Италии (Рим, Тарент, Сицилия), на Крите и в Центральной Греции (Фессалия), тогда как краткие – в Македонии и на Средиземноморском побережье Малой Азии.

Текст табличек и перевод см. в специальной публикации, которая в данном выпуске журнала следует непосредственно за этой статьей. Нумерация табличек дается по изданию Эдмондса (Edmonds 2011). Более подробный библиографический очерк публикуется ниже в виде Приложения.

ках. Однако затем было предпринято несколько попыток уточнить их идентичность. Так, первый издатель корпуса табличек Г. Цунтц связал их с религиозностью Великой Греции и считал пифагорейскими (Zuntz 1971). Г. Пульезе Карателли (Pugliese Carratelli 1993) разделил таблички на два типа. К первому он отнес те, где упоминается Мнемозина, мист называет себя «сыном Земли и звездного Неба» и вакхантом, и обращается к Царю Подземного Мира, а другие боги (прежде всего Персефона) отсутствуют. Эту группу он считал пифагорейской. К другой группе он отнес все таблички с упоминаниями хтонических божеств, заметив, что в них Мнемозина как раз не упоминается. Их он предложил считать собственно орфическими. Однако, как отмечают в специальной публикации Альберто Бернабе и Ана Хименез Сан Кристобаль (в сб. Edmonds 2011, 69), эти авторы не учитывают, что в ряде табличек (например, из Гиппониона) наряду с Мнемозиной упоминаются также вакханты, а в табличке из Пелинны вместе упоминаются Вакх и Персефона, что явно указывает на дионисийский, а не аполлонический контекст, как это можно было бы ожидать от пифагорейцев. То есть эти группы либо постоянно смешивались, либо не существовали вовсе, и таблички нужно считать, пусть и с оговорками, орфическими и вакхическими.

Рис. 3. Золотая табличка из Фессалии (B 9), IV в. до н.э.

Погребальный контекст этих табличек очевиден. Кроме того, мы располагаем некоторыми дополнительными данными, которые позволяют поместить их в контекст античной религии. Так, как показывает табличка из Фер, датируемая временем ок. 300 г. до н. э. (D5 Pherai, OF 493a), посвященные рассматривали себя в качестве членов обособленных групп, образующих фиасы (thiasoi), не только при жизни, но и в Аиде, причем в качестве несомненных атрибутов участника такой группы, возможно, называются некие ритуальные предметы, предназначенные для использования в вакхических таинствах и обрядах в честь некой Хтонической Деметры и Горной Матери (то есть Кибелы). Можно не сомневаться в том, что ритуалы включали в себя обычные для дионисийских празднеств игру на тамбуринах и танцы. Кроме того, в одном из фрагментов из несохранившегося сочинения Каллимаха (фр. 804 Pfeiffer) отмечается, что посвященные в вакхические мистерии плели венки из веток белого тополя, ведь именно таким венком увенчал себя Геракл, усмиривший Кербера.

Цель ритуалов легко реконструируется из самих текстов табличек: посвященных спасает сам Вакх (D 1–2 Pelinna, OF 485–486). Лучшей иллюстрацией к этому утверждению служит знаменитый кратер IV в. до н. э. из музея Толедо (Огайо, США), на котором изображена сцена перехода душ посвященных в Аид в сопровождении Диониса (рис. 4).

Рис. 4. Апулийский кратер, ок. 380 г. до н.э. Музей искусств в Толедо (Огайо).

Только что пришедший из мира живых Дионис приветствует свою мать Персефону, которая стоит у трона царя подземного мира, и скрепляет рукопожатием соглашение с этим последним, как полагают, тем самым договариваясь с Аидом об особом статусе приведенных им душ, изображенных стоящими слева и справа от него (Johnston, McNiven 1996; Schmidt 2000). Что отличает эти души от других? Очевидно, отсутствие той самой «вины» Титанов, растерзавших Диониса, той «древней скорби» Персефоны, которую упоминает еще Пиндар (фр. 133). Именно от нее освобождают как ритуалы, упоминаемые в Папирусе из Дервени (кол. VI, процитированная выше), так и неоднократные указания в самих золотых табличках (А 1–3 Thurii, OF 488– 490; D3 Pherai, OF 493). И кто еще правомочен простить эту вину, как не сам пострадавший – Дионис?

Инструкцию для отправляющегося в иной мир мог написать лишь тот, кто там побывал, поэтому более чем естественным представляется предположение, высказанное рядом авторов, что мы можем иметь дело с какой-то версией орфического «Нисхождения в Аид» или «Священными словами», приписываемыми Орфею древними авторами ( Орфическая Аргонавтика

40-42, Климент Александрийский, Строматы 1.131.3 и др.). Кристоф Ридвег, базируясь на текстах из табличек, предложил возможную реконструкцию этих «Слов» (Riedweg 2002 и 2011).

Мнемозина непосредственно ассоциируется с Орфеем, ведь она мать всех муз, в том числе и Калиопы, матери нашего поэта. Именно с ней связывается как поэтический дар, так и то «незабвенное» (ἀλήθεια), то есть та истина, которую мист должен сказать стражам у источника Мнемозины в табл. из Фарсала (B2 Pharsalos, OF 477), избежав «вод забвения» ненавистной для посвященных и поэтому даже не упоминаемой в табличках по имени Леты (λήθη). Эта истина, впрочем, сводится к знанию нескольких кратких «символов», своего рода «паролей», произнесение которых открывает для мистов путь по дороге, ведущей к «священным лугам и рощам Персефоны» (A4 Thurii, OF 487).

Обращаясь к Мнемозине посвященный заявляет, что принадлежит к ее роду (A1 Thurii, OF 488 и др.), то есть, собственно, является, как и сама Мнемозина, потомком Геи и Урана («Земли и звездного Неба», B1 Petelia, OF 476 и др.). Само по себе это не удивительно, так как потомками Геи и Урана являются все поколения богов и людей – последние в силу причастности к испепелённым Зевсом Титанам. Вряд ли посвященный стремится подчеркнуть свою «титаническую» природу перед лицом Персефоны. Как раз напротив, в ряде случаев он эксплицитно заявляет о том, что, благодаря Дионису, избавился от этого позорного наследия, искупил свою вину (D 1–2 Pelinna, OF 485–486 и др.) и именно поэтому заслуживает лучшей доли – той, которой причастна «звездная», а не земная его природа. Судя по всему, достичь этого состояния можно, испив воды из правильного источника, принадлежащего Мнемозине. На этом завершается первый этап мистического путешествия, который неизвестный автор поэмы считает «очищением», что вполне типично для всех греческих мистерий.

Действительно, испив воды Мнемозины, душа посвященного затем обращается к подземным богам и даймонам, и прежде всего к Персефоне, Эвклею (Аиду), Эвбулею (Дионису), сначала подтверждая свою ритуальную чистоту («Прихожу я чистая из чистых», A1 Thurii, OF 488 и др.), а затем обосновывая свои притязания на особое место в ином мире, ведь она в полной мере понесла наказание (ποινή), на которое ее осудил Зевс посредством испепеляющей молнии, так как сам Дионис избавил ее от древней вины и позволил вырваться из порочного круга (κύκλος), в который ее заключила Мойра (A1 Thurii, OF 488; D1 Pelinna, OF 485 и др.). Вспомним в этой связи, что Мойра в Папирусе из Дервени (кол. XVIII, см. выше) отождествляется с разумением или промыслом Зевса.

Ожидания души описываются в терминах олимпийского состязания: «Быстрой стопой устремилась я к желанному венцу» (A1 Thurii, OF 488) или торжественного пира: «У тебя есть вино, счастливая награда (οἶνον ἔχεις εὐδ‹α›ίμονα τιμὴν)» (D1–2 Pelinna, OF 486). Именно такую картину рисует Платон в вышеупомянутом месте из Государства 363c–d, правда без особого одобрения. И не случайно, по-видимому, именно эти таблички вырезаны в форме ивового листа.

Исследователей золотых табличек давно интригует смысл фразы: «Козленок / телец (ταῦρος) / овен (κριὸς), я (ты) упал (прыгнул) в молоко» (A1 Thu-rii, OF 488, но в особенности D1 Pelinna, OF 485). Привлекательна астрологическая интерпретация этой фразы, которая также коррелирует с тем, что мы сказали о космогонии Папируса из Дервени. Действительно, в табличке из Пелинны, сразу после сообщения о смерти и немедленном возрождении «в тот же самый день», душа, освобожденная лично «Вакхическим» Дионисом не только получает вино как «счастливую награду», но и сообщает:

ταῦρος εἰς γάλα ἔθορες. αἶψα εἰς γ‹ά›λα ἔθορες. κριὸς εἰς γάλα ἔπεσ‹ες›. Телец, ты прыгнул в молоко, быстро, ты прыгнул в молоко, овен, ты упал в молоко.

Стоящие в аористе глаголы θρώσκω и πίπτω («прыгать» и «падать», соответственно) указывают на уже свершившееся действие. То есть, как написано в табл. из Фарсала (B2 Pharsalos, OF 477), душа идентифицирует себя с астральным существом («Звездный (Ἀστέριος) мое имя»), уточняя, что подобающее место для нее находится в созвездиях Тельца или Овна (двух весенних знаков зодиака) на Млечном пути, который сравнивается с молоком по крайней мере со времен Парменида (фр. В 11 DK). В этой связи также уместно вспомнить, что Козлятами (ἔριφος) назывались три небольшие звезды в созвездии Возничего, восходящие 6 октября (поздней осенью, предвещая начала штормов). В том же, что души помещаются на звезды, со времен Платона ( Тимей 41d) в античной литературе, по-видимому, никто не сомневается.

Но каков бы ни был смысл этой метафоры, она, как предполагают многие исследователи, могла иметь какое-то ритуальное значение. Особенно подробно этот вопрос рассматривает Кристофер Фараоне (Faraone 2011), стремящийся найти адекватное объяснение этому феномену в контексте того, что мы знаем об орфическом и дионисийском ритуале, избежав в то же время анахронизмов, которые в свое время дискредитировали аналогичные попытки «кембриджских ритуалистов», прежде всего Джейн Харрисон. Так, развивая, по его собственным словам, нео-ритуалистский подход, Фараоне предполагает, что эта формула в табличке из Пеллины не только указывает на троекратное возлияние молока в посвятительном или погребальном ключе, как это предполагают многие авторы (см., например: Tor-jussen 2008, 140–152), но и может быть осмыслено в контексте вакхического празднества (см. Еврипид, Вакханки 699–711, 920–923, Платон, Ион 534а), участницы которого имитируют, например, сначала падение Диониса в пенное море в его попытке убежать от обезумевшего фракийского царя Ликурга (Аполлодор, Историческая библиотека 3.5.1), что должно означать «смерть» виноградных гроздей, осенью превращающихся в вино, а затем весеннее возрождение быкоподобного бога, бурное возвращение которого символизирует экстатический танец менад.

Завершая это краткое исследование истоков орфики, рассмотрим вопрос о том, насколько орфические ритуалы связаны с дионисийскими. В самом деле, античная литература и эпиграфика предоставляет нам достаточно свидетельств как о празднествах в честь Диониса в Аттике, полностью лишенных каких-либо орфических элементов, так и о вакхических культах в Македонии, Италии и Малой Азии, которые, обладая всеми чертами мисте-риальных, тем не менее полностью дионисийские. С другой стороны, заметим вслед за Я. Бреммером (Bremmer 2014, 77–78, а также Bremmer 2007, 69– 78), что по крайней мере в одном случае, засвидетельствованном в античной литературе, речь может идти об исключительно орфических мистериях. Так, пересказывая разные истории об Орфее, Павсаний (9.30.12) замечает, что краткие гимны Орфея знают жрецы из рода Ликомидов и поют их при совершении таинств в своих домах, используемых для отправления ритуалов (κλίσιον). Ведь, как говорится далее, гимны эти «по красоте, конечно, уступают Гомеровским гимнам, но значительно превосходят их глубиной своей религиозности и присущим им божественным вдохновением». Упоминаемые здесь Ликомиды представляли собой некий жреческий клан, ассоциируемый с различными мистериями и, как показывает их название (от λύκος, волк), с древних времен были связаны с ритуалами охоты и инициации юношей. По сообщению Плутарха (Жизнь Фемистокла 1, со ссылкой на Симонида) этот афинский политик восстановил святилище («телестерий») Ликомидов во Флии после того, как древнее строение было разрушено персами. В другом месте Павсаний связывает с этим родом древние мистерии Великих богинь в Мессении (4.1.5–9), причем, эти сведения, как будто «со- гласуются с гимном Деметре, написанном Мусеем для Ликомидов». Примечательно, что эта легендарная история, которая восходит к мифологическим персонажам, вроде Поликаона и его жены Мессены (именем которой и назван этот регион), Кавкону, сыну Келена и внуку Флия, заканчивается упоминанием Лика, сына Пандиона, «который обставил эти таинства с необычайной торжественностью», а также другого «знатока оргиастических таинств», Мефана, который в историческое время также пришел сюда из Аттики. Этот последний, как сообщается, «восстановил» мистерии здесь, а также в Фивах в святилище Кабиров. Именно так могла выглядеть и активность того «орфеотелеста», которому, должно быть, принадлежал Папирус из Дервени. Очевидно, как можно предположить, некоторые аттические посвятительные культы были переосмыслены и восстановлены в историческое время в качестве «мистерий» после того, как традиционные клановые ритуалы перехода пришли в упадок.

П риложение

Библиографический очерк

Современное изучение орфики можно, наверное, возвести к концу XIX в., когда историки античной религии впервые попытались оценить значение незадолго до этого обнаруженных золотых табличек из погребений в Италии и Греции. Особенно знаменательными стали раскопки 1879 г. в южноиталийских Фуриях (Thurii). Пять золотых табличек, обнаруженные в четырех захоронениях, были здесь впервые изучены в подобающем археологическом контексте ( см. перевод табличек ниже в этом выпуске журнала ). Текст табличек A1–3 практически идентичен, тогда как А4 не только содержала другой текст, но и была помещена как в конверт в другую табличку С1, содержание которой представляет собой набор имен и случайных букв.

Эта находка позволила известному историку античной религии Доменико Компаретти, сначала в своей статье 1882 г., а затем в отдельной книге (Comparetti 1903; подробнее о нем см. Graf, Johnston 2007, 53–55) высказать гипотезу, которая с тех пор неизменно сопутствует всякому обсуждению орфики. Рассмотрев эти новые находки в свете таблички из Петелии (Petelia), которая была куплена сером Уильямом Гамильтоном еще в 1834 г. в

Неаполе и в конце века находилась в распоряжении Британского музея, он связал ритуальную фразу «Я сын Земли и звездного Неба» из этой последней таблички с повторяющимся в табличках А1–3 (Thurii) потрясающим рассуждением о том, что посвященный, в силу своей принадлежности к некоему благословенному роду, избегает порочного круга рождений и наказания в виде испепеляющей молнии благодаря тому, что он (неведомым способом) оплатил некий древний долг. Компаретти усмотрел в этих словах указание на человеческую природу, наполовину титаническую, наполовину земную. Тогда становилось понятно и какой «долг» человек должен был оплатить, и какого рода наказание понести. Получалось, что рожденный из пепла уничтоженных Зевсом Титанов человек унаследовал их грех и должен был ответить за растерзание ими Диониса. Такую доктрину «первородного греха» подтверждала и неоплатоническая интерпретация орфики, в особенности в версии Олимпиодора (Комментарий к Федру Платона 1.1) который единственный из неоплатоников связывал рождение человека с растерзанием Диониса, а не в целом с Титаномахией. Вот причина, по которой человеческая душа, несмотря на ее божественную природу, осуждена на постоянное перевоплощение в этом мире до тех пор, пока, очистившись от древнего прегрешения посредством орфических ритуалов, она наконец не займет подобающее ей место среди богов, в мире ином. Все это, конечно, базировалось на неоплатонизме VI в. н.э. и слишком сильно напоминало христианский гностицизм, однако аргументация Компаретти представлялась убедительной и была принята многими исследователями. Эта теория также подозрительно напоминала и буддистскую доктрину, что поставило вопрос, обсуждаемый и ныне, о связи орфики с Востоком. И хотя чрезмерно вольные спекуляции о путях заимствования греками «древней мудрости» (Creuser 1819–28) еще в начале века и неоднократно впоследствии встречали решительную критику (Lobeck 1829 и др.), восточный след в орфизме некоторые авторы продолжают усматривать и ныне. Точно так же, по-прежнему популярны теории о связи орфической доктрины и раннего христианства (подробнее об этом, см. Smith 1990), равно как и предположение о существовании с древнейших времен тайной орфико-пифагорейской доктрины «нисхождения в Аид», которое высказал еще А. Дитерих (Dieterich 1893) и в, более широком контексте, Э. Роде (Rohde 1894). Этот последний, впрочем, воздерживался от сравнения орфики с христианством, зато усмотрел сходство между древними мистериями и экстатической практикой исламских дервишей. Публикация в 1893 г. новых табличек из Элеутерны (Eleutherna) на Крите придало новое звучание «египетской» теории происхождения ор-фики (Joubin 1893), которую, впрочем, можно возвести к эпохе Ренессанса, если не самому Геродоту. Теперь орфика рассматривалась не только как религия книги и наиболее философская из греческих религиозных культов, и, в этом отношении, предшественник христианства, что объясняет особое внимание, которое уделяли отцы церкви ее критике, но и некая древняя мудрость, завезенная фракийским Орфеем из Египта. И Крит в этом отношении представлялся неким промежуточным пунктом, через который ор-фика могла, усилиями Ономакрита и Продика Самосского, во времена тирана Писистрата попасть в Афины. Примечательно, что эта теория до сих пор принимается некоторыми авторами, которые находят ей дополнительные подтверждения в «Книге мёртвых» и египетской магической литературе (Merkelbach 1999, Dousa 2011).

«Кембриджские ритуалисты», прежде всего Джейн Харрисон, историческую роль Орфея увидели в том, что он сумел трансформировать древний дикий дионисийский ритуал и придать ему новое духовное содержание, тогда как Гилберт Марри опубликовал специальное приложение к ее книге, посвященное золотым табличкам (Нarrison 1908). Правда, согласно Харрисон, новая духовная религия, которая «спасла» греческий мир от погружения в океан восточного варварства пришла не из Египта и даже не из Фракии. Она имела нордические корни.

Ключевую роль в процессе трансформации греческой религии в религиозную теологию сыграли пифагорейцы и платоники. Именно они вовремя увидели и смогли развить тот потенциал, который содержался в этом иноземном культе. Эта тенденция предопределила место орфики в качестве «пред-философии», которое она прочно занимает по крайней мере со времен «Фрагментов досократиков» Г. Дильса (1906) и «Фрагментов орфиков» О. Керна (1922).

Независимо от того, постулировал ли тот или иной исследователь древние индоевропейские корни орфизма или же усматривал в его развитии на греческой и италийской почве восточные или нордические влияния, каждый историк античной культуры с тех пор стремился реконструировать некую цельную орфическую доктрину с определенной и явно выраженной теогонией и антропогонией, то есть мерял ее мерками христианской теологии и неоплатонической философии. Особенно отчетливо эта тенденция проявляется в трудах В. Маккиоро (Macchioro 1930), который не только считал орфику важнейшим движущим началом греческого религиозного мистицизма, в этом качестве повлиявшим на формирование всей ранней греческой философской традиции от Гераклита до Платона, но и готов был рассматривать иудео-христианский спиритуализм, от апостола Павла и секты ессенов до гностика Маркиона, в качестве прямого продолжения этой традиции. В орфизме даже усматривали что-то похожее на древний протестантизм – религиозное движение, стремящееся противопоставить некую форму личной эсхатологии коллективистской олимпийской религии.

«Пан-орфизм» подобного рода, по словам Р. Эдмондса (Edmonds 2011, 7), и до настоящего времени, несмотря на существенный прогресс в нашем понимании древней культуры, находит отклик у большинства исследователей античной религии. Себя, впрочем, он считает «орфео-скептиком», то есть относит к числу тех, кто отрицает историчность орфизма как цельного религиозного течения. Классическим выразителем «пан-орфизма» можно считать Гатри (Guthrie 1935), тогда как критический «орфео-скептический» подход можно возвести еще к Виламовицу (Wilamowitz-Moellendorff 1931), а наиболее определенно его выразил И. Линфорт (Linforth 1941), отказавшийся золотые таблички вообще считать орфическими и, в целом, считая «орфизм» современным конструктом, смысл которого необходимо пересмотреть не только в свете новых свидетельств, но и «идеологически», решив, в частности, вопрос о том, в какой мере такие понятия, как орфическая религия и, тем более, орфическая церковь, применимы к древней культуре.

Такова предыстория нашего вопроса. Новый этап изучения орфики уместно отсчитывать со времени издания известных к тому времени золотых табличек Гюнтером Цунтцем (Zuntz 1971), обнаружения в 1973 г. и последующей публикации таблички из Гиппониона (Foti, Pugliese Carratelli 1974), появления таких новых важных свидетельств, как костяные пластинки из Ольвии (Русяева 1978), таблички из Пелинны (1987) и Фер (1994 и 2007), и, наконец, Папирус из Дервени (находка: 1968, первая публикация: Anon . 1982). Подробнее об истории изучения орфики в целом и золотых табличек в частности, см. Graf, Johnston 2007, 50–65 и Torjussen 2008, 7–46. В этих же книгах можно найти библиографические списки. Очерк истории изучения Папируса из Дервени и пространную библиографию можно найти, например, в специальном разделе сборника, подготовленного по результатам конференции 2012 г., посвященной этому тексту (Santamaria 2019). См. также подробный иллюстрированный очерк иконографии орфизма, публикуемой

А. Бернабе и А. Хименез Сан Кристобаль в приложении к их комментированному изданию золотых табличек (Bernabé, Jiménez San Cristóbal 2008, 275–326).

Список литературы Орфика I: от Папируса из Дервени до “орфических” золотых табличек

- Афонасин, Е. В. (2008) «Папирус из Дервени», ZXOAH (Schole) 2.2, 309-336.

- Афонасин, Е. В. (2022) «Античные мистериальные культы I: Святилище Великих богов на о. Самофракия и мистерии Кабиров», Идеи и идеалы 14.4 (в печати).

- Афонасин, Е. В., Афонасина, А. С., Щетников, А. И. (2015) МОвПКИ TEXNH: Очерки истории античной музыки. Санкт-Петербург.

- Дьяконов, И. М. (1990) Архаические мифы Востока и Запада. Москва.

- Лебедев, А. В. (1989) Фрагменты ранних греческих философов. Москва.

- Русяева, А.С. (1978) «Орфизм и культ Диониса в Ольвии», Вестник древней истории 143, 87-104.

- Anonymus (1982) "Der orphische Papyrus von Derveni," Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 47, 1982, 1*—12*, post p. 300.

- Athanassakis, A. N. (1977) The Orphic hymns: text, translation, and notes. Missoula, Mont.

- Bar-Sharrar, B. (2008) The Derveni Krater. Athens.

- Bernabé, A. (2006) "Magoi en el Papiro de Derveni: ¿magos persas, charlatanes u oficiantes órficos?," in E. Calderón, A. Morales, M. Valverde, eds. Koinos lógos, Homenaje al profesor José García López. Murcia, 99—109.

- Bernabé, A. (2007a) "The Derveni Theogony: many questions and some answers," Harvard Studies in Classical Philology 103, 99—133.

- Bernabé, A. (2007b) "Autour de l'interprétation des colonnes XIII—XVI du Papyrus de Derveni," Rhizai 4.1, 77—103.

- Bernabé, A. (2010) "The Derveni Papyrus: Problems of Edition, Problems of Interpretation," in T. Gagos, ed. Proceedings of the 25th International Congress of Papyrology. Ann Arbor, July 29-August 4, 2007. Ann Arbor, 77—83.

- Bernabé, A. (2014) "On the Rites Described and Commented upon in the Derveni Papyrus, Columns I-VI," in I. Papadopoulou, L. Muellner, eds. (2014) Poetry as Initiation: The Center for Hellenic Studies Symposium on the Derveni Papyrus. Hellenic Studies, 63, Washington, 20—52.

- Bernabé, A. (2019) "The Commentary of the Derveni Papyrus: Pre-Socratic Cosmogonies at Work," in M. A. Santamaria, ed. The Derveni Papyrus. Unearthing Ancient Mysteries. Leiden: Brill, 108—128.

- Bernabé, A., ed. (1996—2007) Poetarum Epicorum Graecorum Testimonia et Fragmenta. Stuttgart—Leipzig.

- Bernabé, A., Jiménez San Cristóbal, A. I. (2008) Instructions for the Netherworld. The Orphic Gold Tablets. Leiden, Boston MA, and Cologne.

- Bernabé, A., Piano, V. (2016) "Derveni Papyrus, cols. VII-XXVI," IMouseion Project. Center for Hellenic Studies. http://dp.chs.harvard.edu/index.php?col=7&ed=Bac (accessed 25.11.2022)

- Bernabé, A., Piano, V. (forthcoming) The Derveni Papyrus Text and Commentary.

- Betegh, G. (2002) "Papyrus on the Pyre," Acta Ant. Hung. 42, 51-66.

- Betegh, G. (2004) The Derveni Papyrus: Cosmology, Theology, and Interpretation. Cambridge.

- Betegh, G. (2007) "The Derveni papyrus and Early Stoicism," Rhizai 4.1, 133-151.

- Bickel, S. (1994) La cosmogonie égyptienne. Fribourg.

- Bremmer, J. (2007) "Myth and Ritual in Greek Human Sacrifice: Lykaon, Polyxena and the Case of the Rhodian Criminal," in J. Bremmer, ed. The Strange World of Human Sacrifice. Leuven, 55-79.

- Bremmer, J. (2014) Initiations into the Mysteries of the Ancient World. Berlin.

- Brisson, L. (1985) "La théogonies orphiques et le Papyrus de Derveni," Revue de l'Histoire des Religions 202, 389-420.

- Brisson, L. (1990) "Orphée et l'Orphisme à l'époque imperial," Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt, Tel. II, Band 36.4, 2867-3931.

- Brisson, L. (2003) "Sky, Sex and Sun. The meaning of aiSoîoç/aiSoîov in the Derveni papyrus," Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 142, 1-11.

- Brisson, L. (2009) "Zeus did not commit incest with his mother. An interpretation of column XXVI of the Derveni Papyrus," Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 168, 27-39.

- Burkert, W. (1972) Lore and Science in Ancient Pythagoreanism. Cambridge, MA.

- Burkert, W. (1987) Ancient Mystery Cults. Cambridge, MA.

- Burkert, W. (1992) The Orientalizing Revolution. Cambridge, MA.

- Burkert, W. (1993) "Bacchic Teletai in the Hellenistic Age," in Th. H. Carpenter, Ch. A. Faraone, eds. Masks of Dionysus. Ithaca / London, 259-275.

- Burkert, W. (1998) "Die neuen orphischen Texte: Fragmente, Varianten, 'Sitz im Leben'," in W. Burkert, L. Gemelli Marciano, E. Matelli, L. Orelli, hrsgs. Fragmentsammlungen philosophischer Texte der Antike. Göttingen, 387-400.

- Burkert, W. (1999) Da Omero ai magi: La tradizione orientale nella cultura greca. Venezia.

- Burkert, W. (2003) Die Griechen und der Orient: Von Homer bis zu den Magiern. München.

- Burkert, W. (2004) Babylon Memphis Persepolis. Cambridge, MA / London.

- Carpenter T. H., Faraone, C. A., eds. (1993) Masks of Dionysus. Ithaca & London, Cornell University Press.

- Comparetti, D. (1910) Laminette orfiche. Firenze.

- Creuzer, G. F. (1819-28) Symbolik und Mythologie der alten Völker, besonders der Griechen. Leipzig / Darmstadt.

- Diels, H. (1902) "Ein orphischer Demeterhymnus," in A. Hölder, ed. Festschrift Theodor Gomperz dargebracht zum siebzigsten Geburtstage. Wien, 1-15.

- Diels, H., Kranz, W., hrsg. (19526) Die Fragmente der Vorsokratiker (Berlin) = DK

- Dieterich, A. (1969) Nekyia: Beiträge zur Erklärung der neuentdeckten Petrusapokalypse. Stuttgart.

- Dousa, Th. (2011) "Common motifs in the Orphic B tablets and Egyptian funerary texts," in Edmonds, R. III, ed. (2011) The "Orphic" Gold Tablets and Greek Religion. Cambridge, 120-164.

- Dubuis, E. (2006) "Le papyrus de Derveni renaît de des cendres", http://www.arsitra.org/yacs/articles/view.php/185.

- Edmonds III, R. G. (2008) "Extra-Ordinary People: Mystai and Magoi, Magicians and Orphies in the Derveni Papyrus," Classical Philology 103.1, 16-39.

- Edmonds, R. III, ed. (2011) The "Orphic" Gold Tablets and Greek Religion. Cambridge.

- Edwards, M. (1991) "Notes on the Derveni commentator," Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 86, 203-211.

- Faraone, Ch. (2011) "Rushing into milk. New perspectives on the gold tablets," in Edmonds, R. III, ed. The "Orphic" Gold Tablets and Greek Religion. Cambridge, 310330.

- Foti, J., Pugliese Carratelli, G. (1974) "Un sepolcro di Hipponion e un nuovo testo Orfico," PP 29, 91-126.

- Frede, M. (2007) "On the unity and the aim of the Derveni text," Rhizai 4.1, 9-33.

- Giouri, E. (1978) Ho kratera tou Derbeniou. Athena.

- Graf, F. (1974) Eleusis und die orphische Dichtung Athens in vorhellenistischer Zeit. Berlin / New York.

- Graf, F. and Johnston, S. I. (2007) Ritual Texts for the Afterlife. Orpheus and the Bacchic Gold Tablets. London / New York.

- Graf, F., Johnston, S. I. (2007) Ritual Texts for the Afterlife. Orpheus and the Bacchic Gold Tablets. London.

- Guthrie, W. K. C. (1935, 19933) Orpheus and Greek religion: a study of the Orphic movement. London / Princeton, N.J., Princeton University Press.

- Harrison, J. E. (1903, 19083) Prolegomena to the Study of Greek Religion. Cambridge.

- Harrison, J. E. (1905) The religion of ancient Greece. London.

- Harrison, J. E. (1921) Epilegomena to the study of Greek religion. Cambridge.

- Harrison, J. E. 1927 Themis: a study of the social origins of Greek religion. Cambridge.

- Henrichs, A. (2003) "Hieroi Logoi and Hierai Bibloi: The (Un)Written Margins of the Sacred in Ancient Greece," Harvard Studies 101, 207-266.

- Janko, R. (1997) "The physicist as hierophant: Aristophanes, Socrates, and the authorship of the Derveni Papyrus," Zeitschriftfür Papyrologie und Epigraphik 118, 61-94.

- Janko, R. (2001) "The Derveni Papyrus (Diagoras of Melos, Apopyrgizontes logoi?): a New Translation," Classical Philology 96, 1-32.

- Janko, R. (2002) "The Derveni Papyrus: an Interim Text," Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 141, 1-62.

- Janko, R. (2016) "Parmenides in the Derveni Papyrus: New Images for a New Edition," Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 200, 3-23.

- Johnston, S. I. (2014) "Divination in the Derveni Papyrus," in Papadopoulou, I., Muellner, L., eds. (2014) Poetry as Initiation: The Centerfor Hellenic Studies Symposium on the Derveni Papyrus. Hellenic Studies, 63, Washington, 89-105.

- Johnston, S.I., McNiven, T. (1996) "Dionysos and the Underworld in Toledo," Museum Helveticum 53 25-36.

- Joubin, A. (1893) "Inscription cretoise relative a l'orphisme," BCH 17, 121-124.

- Jourdan, F. (2003) La papyrus de Derveni. Paris.

- Kern, O. (1922) Orphicorumfragmenta. Berlin 1922 (1963, Dublin-Zürich, 1972).

- Kotwick, M. (2017) Der Papyrus von Derveni Griechisch-deutsch. Eingeleitet, übersetzt und kommentiert von Mirjam E. Kotwick, basierend auf einem griechischen Text von Richard Janko, Berlin / Boston.

- Kouloumentas, S. (2007) "The Derveni Papyrus on Cosmic Justice," Rhizai 4.1, 105-132.

- Kouremenos T., Parassoglou G. M., Tsantsanoglou K., eds. (2006) The Derveni Papyrus. Florence. = KPT

- Laks, A. (1997) "Between Religion and Philosophy. The Function of Allegory in the Derveni Papyrus," Phronesis 42, 121-142.

- Laks, A., Most, G., eds. (1997) Studies in the Derveni Papyrus. Oxford. = LM

- Linforth, I. M. (1941) The arts of Orpheus. Berkeley: The University of California Press.

- Lobeck, Chr. A. (1829) Aglaophamus sive de theologiae mysticae Graecorum causis libri tres. Regiomontii Prussorum (Königsberg).

- Macchioro, V. (1930) From Orpheus to Paul: A History of Orphism. New York.

- Mansfeld, J., Runia, D. (2020) Aetiana V: An Edition of the Reconstructed Text of the Placita with a Commentary and a Collection of the Related Texts. Leiden: Brill.

- Marcovich, M. (2001) Heraclitus. Greek Text with a Short Commentary. Sankt Augustin.

- Merkelbach, R. (1999) "Die Goldenen Totenpaesse: Aegyptisch, Orphisch, Bakchish," Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 128, 1-13.

- Most, G. W. (1997) "The Fire next Time. Cosmology, Allegoresis, and Salvation in the Derveni Papyrus," The Journal of Hellenic Studies 777, 117-135.

- Murray, G. (1946) Five Stages of Greek Religion. London.

- Obbink, D. (2010) "Early Allegory," in R. Copeland and P.T. Struck, eds. The Cambridge Companion to Allegory. Cambridge University Press, 15-25.

- Papadopoulou, I., Muellner, L., eds. (2014) Poetry as Initiation: The Center for Hellenic Studies Symposium on the Derveni Papyrus. Hellenic Studies, 63, Washington.

- Piano, V. (2018) "Some Textual issues on Column III," in M. A. Santamaria, ed. The Derveni Papyrus. Unearthing Ancient Mysteries. Leiden: Brill, 20-29.

- Primavesi, O. (2013) "Le chemin vers la révélation: lumière et nuit dans le Proème de Parménide," Philosophie Antique 13, 37-81.

- Pugliese Carratelli, G. (1993, 20012) Lamine d'oro 'Orfiche'. Milan.

- Rangos, S. (2007) "Latent Meaning and Manifest Content in the Derveni Papyrus," Rhizai 4.1, 35-75.

- Riedweg, C. (2002) "Poésie orphique et rituel initiatique: Eléments d'un 'Discours sacré' dans les lamelles d'or," Revue de l'histoire des religions 219, 459-481.

- Riedweg, C. (2011) "Initiation - death - underworld. Narrative and ritual in the gold leaves," in Edmonds, R. III, ed. (2011) The "Orphic" Gold Tablets and Greek Religion. Cambridge, 219-256.

- Rohde, E. (1903) Psyche: Seelencult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen. Tübingen.

- San Cristobal, A. (2019) "Rites and Officiants in Col. XX of the Derveni Papyrus," in M. A. Santamaria, ed. The Derveni Papyrus. Unearthing Ancient Mysteries. Leiden: Brill, 129-142.

- Santamaria, M. A., ed. (2019) The Derveni Papyrus. Unearthing Ancient Mysteries. Leiden: Brill.

- Schmidt, M. (2000) "Aufbruch oder Verharren in der Unterwelt? Nochmals zu den apu-lischen Vasenbildern mit Darstellungen des Hades," Antike Kunst 43, 86-101.

- Smith, J. Z. (1990) Drudgery divine: on the comparison of early Christianities and the religions of late antiquity. London, University of London, School of Oriental and African Studies.

- Themelis, P., Touratsoglou, J. (1997) Oi taphoi tou Derbeniou. Athena.

- Tortorelli Ghidini, M. (2006) Figli della Terra e del Cielo stellato. Testi orfici con traduzione e commento. Naples.

- Tsantsanoglou, K. (1997) "The First Columns of the Derveni Papyrus and their Religious Significance," in A. Laks and G.W. Most, eds. Studies on the Derveni Papyrus. Oxford, 93-128.

- Tzifopoulos, Y. (2010) Paradise Earned: The 'Bacchic-Orphic' Gold Lamellae of Crete. Washington DC and Cambridge MA.

- Walker, D. P. (1953) "Orpheus the Theologian and Renaissance Platonists," Journal of the Warburg and CourtauldInstitutes 16(1/2), 100-120.

- West, M. (1983) The Orphic Poems. Oxford.

- West, M.L. (1997) "Hocus-Pocus in East and West: Theogony, Ritual, and the Tradition of Esoteric Commentary," in A. Laks and G.W. Most, eds. Studies on the Derveni Papyrus. Oxford, 81-90.

- Wilamowitz-Moellendorff, U. v. (1931) Der Glaube der Hellenen. Berlin.

- Zhmud, L. (1992) "Orphism and Grafitti from Olbia," Hermes 120(2), 159-168.

- Zuntz, G. (1971) Persephone: Three Essays on Religion and Thought in Magna Graecia. Oxford.