Органическое вещество горючих сланцев Айювинского месторождения

Автор: Бушнев Д.А., Бурдельная Н.С., Лыюров С.В., Бурцев И.Н.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Геолого-минералогические науки

Статья в выпуске: 2 (26), 2016 года.

Бесплатный доступ

Изучен состав органического вещества (ОВ) горючих сланцев Айювинского месторождения Ижемского сланценосного района Республики Коми. ОВ сланцев характеризуется низкой степенью зрелости. В его формирование внесли свой вклад остатки морского фитопланктона и гумусового органического вещества. Сернистость ОВ сланцев Айювинского месторождения ниже по сравнению с другими проявлениями сланцев Волго-Печорской сланцевой провинции, что обусловлено, вероятно, комплексом палеогеографических и палеогидрологических отличий, приведших к снижению роли раннедиагенетического осернения в процессе накопления их органического вещества.

Горючие сланцы, юрские отложения, битумоид, кероген, биомаркеры

Короткий адрес: https://sciup.org/14992824

IDR: 14992824 | УДК: 540.4

Текст научной статьи Органическое вещество горючих сланцев Айювинского месторождения

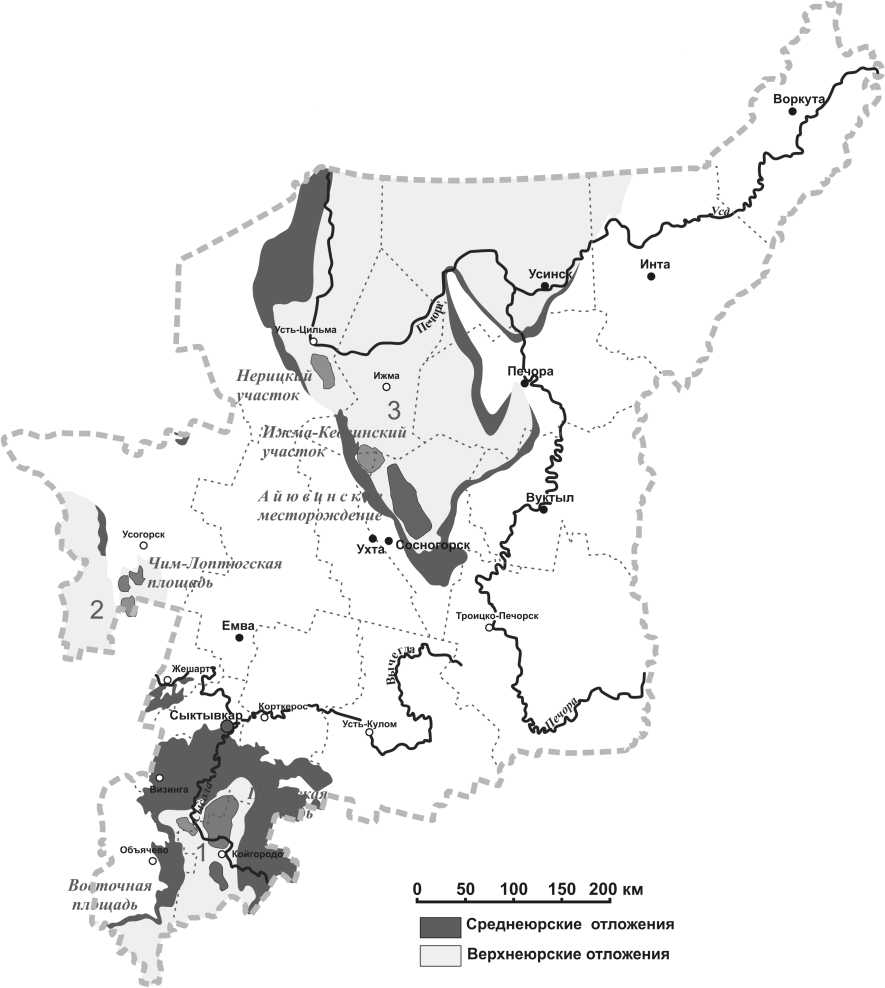

Горючие сланцы из отложений верхней юры широко распространены на территории ВосточноЕвропейской платформы. В частности, в Республике Коми известны Сысольский, Яренгский и Ижем-ский сланценосные районы (рис. 1). Айювинское месторождение горючих сланцев принадлежит Ижем-скому сланценосному району. Горючие сланцы приурочены к аммонитовой зоне Dorsoplanites Panderi, которая относится к средневолжскому подъярусу поздней юры [1]. В Институте геологии Коми НЦ УрО РАН был выполнен значительный объём исследований сланценосных отложений Волго-Печорской сланцевой провинции. Так изучались горючие сланцы из разрезов Сысольского сланценосного района [2, 3], Чим-Лоптюгской площади Яренг-ского сланценосного района [4], Кашпирского месторождения Саратовской области [5], выполнялись литологические исследования [6]. С горючими сланцами осуществлялось экспериментальное моделирование катагенеза [7].

Рис. 1. 1 – 3 – сланценосные районы Республики Коми: 1 – Сысольский, 2 – Яренгский, 3 – Ижемский. Составил С.В.Лыюров по материалам Л.Ф. Васильевой и др. (1981–1990), В.М. Капитанова и др. (1985– 1989), А.М. Павлова (1981–1989).

Экспериментальная часть

Содержание органического углерода (С орг ) определялось в нерастворимом в соляной кислоте остатке породы с использованием экспресс-анали-затора на углерод АН-7529. Выделение керогена осуществлялось методом кислотной деминерализации соляной и плавиковой кислотами. Экстракция ХБА (хлороформенный битулюид А) проводилась хлороформом в аппарате Сокслета. ХБА разделялся на фракции методом колоночной хроматографии с использованием силикагеля и оксида алюминия. Газовая хроматография алифатических фракций битумоида выполнялась с использованием хроматографа «Кристалл-2000М», а хромато-масс-спект-ральные анализы – на приборе Shimadzu QP-5050A.

Результаты и обсуждение

Исследован разрез сланценосной толщи по р. Айюва близ с. Керки Сосногорского района Республики Коми. Отложения верхней юры представлены здесь переслаиванием в разной мере карбонатных глин и горючих сланцев варьирующей глинистости. Содержание органического углерода в породах из обнажения р. Айюва варьирует в пределах 0.14–28.9 %. Максимальные концентрации органического углерода фиксируются в основании сланцевых пластов II и IV. Для сланцев характерны содержания Сорг, равные 27.4–28.9 %. Глинистые сланцы пласта I содержат незначительные концентрации органического углерода, составляющие в данном разрезе 11.4–12.3 %. Межсланцевые глины в той или иной мере также обогащены органическим веществом, а содержание органического углерода в них составляет 0.4–2 %. Породы содержат в целом невысокие концентрации растворимого органического вещества (битумоида). Так, значения βХБ составляют 1–2 %, что является вполне характерным для пород, содержащих незрелое органическое вещество, как, например, горючие сланцы. При этом в собственно сланцевых прослоях ХБА достигает 0.5–0.6%, что обусловлено общей высокой насыщенностью породы органическим веществом.

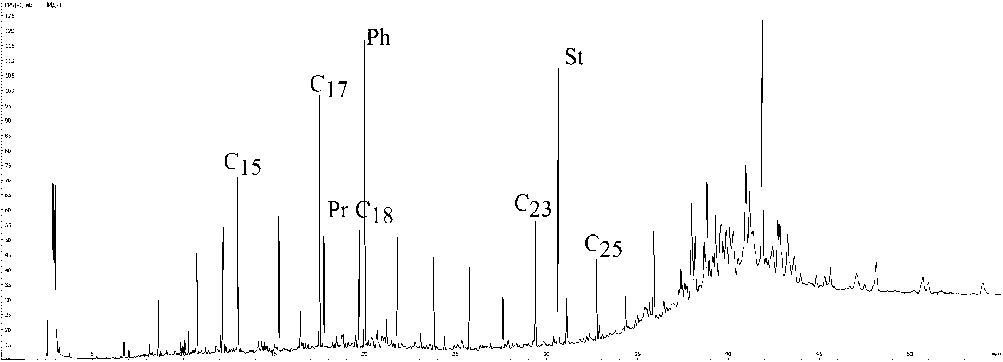

Распределение ациклических углеводородов битумоида изучено методом ГЖХ его алифатической фракции (рис. 2). Особенностью распределения нормальных алканов битумоида горючих сланцев Айювинского разреза, впрочем аналогичной сланцам из других разрезов Волго-Печорской сланцевой провинции, является доминирование в его составе нечётных н-алканов в средне- (С 15 , С 17 ) и высокомолекулярной области (С 23 , С 25 , С 27 и С 29 ). Величина отношения Pr/Ph в сланцах значительно меньше единицы (см. таблицу). Всё это в совокупности указывает на накопление исходного органического вещества горючих сланцев в резко восстановительных обстановках, при поступлении его в осадок как типично-морского (фитопланктон), так и терригенного (гумус) происхождения.

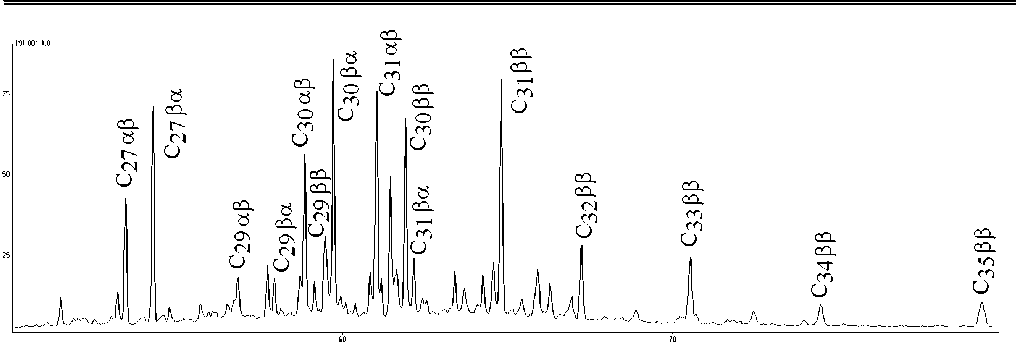

Полициклические биомаркеры, содержащиеся в битумоиде, являются носителями информации о генетических особенностях исходного органического вещества, условиях его накопления в осадках, а также его термической преобразованности [8]. К основным биомаркерам чаще всего относят углеводороды с углеродным скелетом стерана и гопана [9]. В распределении стерановых углеводородов в битумоиде горючих сланцев Айювинского месторождения доминируют ααα 20R диастереомеры, что является признаком незрелого органического вещества, не достигшего в своей термической эволюции начала фазы нефтеобразования [10]. Среди С 27 -С 29 стеранов в битумоиде горючих сланцев Айювинского разреза доминирует холестан (A-1/5/1; A-1/9/1), либо наблюдаются близкие концентрации холестана и этилхолестана (А-1/7/1; А-1/9/2). Такое распределение стерановых углеводородов свидетельствует о преимущественном поступлении в осадок органического вещества планктоногенной природы при иногда значительной доле терригенного (гумусового) материала [8]. Среди диастереомеров гопановых углеводородов в значительном количестве присутствуют биогопаны – соединения, имеющие ββ 20R конфигурацию хиральных центров (рис. 3). Это является признаком крайне низкой зрелости органического вещества Айю-винских сланцев и полностью аналогично сланцам

Рис. 2. Хроматограмма алифатической фракции битумоида горючего сланца А-1/7/1.

Геохимическая характеристика пород из разреза р. Айюва

|

Образец |

Возраст |

Литология |

С орг , % |

ХБА, % |

βхб, % |

Pr/Ph |

2*C 17 /C 16 +C 18 |

Pr+Ph/C 17 +C 18 |

|

А-1/1 |

J 3 km |

алевролитовая глина |

0,14 |

0,01 |

7,86 |

0,67 |

0,88 |

0,86 |

|

А-1/2 |

J 3 v 2 |

мергель |

0,93 |

0,01 |

1,18 |

0,75 |

1,00 |

0,67 |

|

А-1/3 |

J 3 v 2 |

мергель |

0,24 |

0,00 |

1,67 |

0,67 |

1,20 |

0,50 |

|

А-1/4 |

J 3 v 2 |

известковая керогеновая глина |

0,40 |

0,00 |

1,18 |

0,67 |

1,27 |

0,42 |

|

А-1/5/1 |

J 3 v 2 |

горючий сланец |

28,90 |

0,53 |

1,85 |

0,44 |

1,41 |

1,71 |

|

А-1/5/2 |

J 3 v 2 |

известковая глина |

2,16 |

0,04 |

1,85 |

0,56 |

1,20 |

0,90 |

|

А-1/5/3 |

J 3 v 2 |

горючий сланец |

22,06 |

0,42 |

1,88 |

0,50 |

1,74 |

1,45 |

|

А-1/6/1 |

J 3 v 2 |

известковая глина |

0,58 |

0,01 |

1,07 |

1,80 |

1,04 |

0,39 |

|

А-1/7/1 |

J 3 v 2 |

горючий сланец |

27,38 |

0,59 |

2,14 |

0,44 |

1,81 |

1,22 |

|

А-1/7/2 |

J 3 v 2 |

глинистый горючий сланец |

8,12 |

0,11 |

1,40 |

0,65 |

1,64 |

1,45 |

|

А-1/8 |

J 3 v 2 |

известковая глина |

0,45 |

0,01 |

1,11 |

1,00 |

1,17 |

0,38 |

|

А-1/9/1 |

J 3 v 2 |

глинистый горючий сланец |

11,43 |

0,26 |

2,32 |

0,47 |

1,77 |

1,62 |

|

А-1/9/2 |

J 3 v 2 |

глинистый горючий сланец |

12,23 |

0,18 |

1,50 |

0,44 |

2,09 |

1,08 |

|

А-1/9/3 |

J 3 v 2 |

известковая керогеновая глина |

3,13 |

0,04 |

1,22 |

0,64 |

1,47 |

1,14 |

Рис. 3. Масс-фрагментограмма алифатической фракции битумоида А-1/7/1, записанная по 191 фрагментарному иону, отражающая распределение гопановых углеводородов.

Сысольского сланценосного района [2] и Кашпир-ского месторождения [5].

Состав керогена

Кероген, представляющий собой нерастворимое органическое вещество осадочных пород, несёт в своём составе информацию об условиях накопления органического вещества в осадках. Данные по элементному составу керогена свидетельствуют о том, что для сланцев юрского разреза р. Айюва характерно наличие керогена II-го типа. Этот тип керогена отмечается умеренно повышенными содержаниями водорода и для его незрелых разностей характерно значительное содержание кислорода. Классически считается, что накопление керогена II-го типа связано с преобразованием в осадках органического вещества морского фитопланктона. Изучение состава керогена методом online пиролиза с хроматографическим анализом продуктов позволяет получить расширенную информацию о строении его органического вещества [11]. Анализ продуктов пиролиза керогена Айювинских сланцев свидетельствует о его схожести с другими горючими сланцами Волго-Печорской сланцевой провинции. Отличие заключается в несколько пониженном содержании здесь сернистых компонентов. Например, величина тиофенового индекса (TR), которая хорошо коррелирует с содержанием органически связанной серы в керогене, здесь ниже, чем в продуктах пиролиза керогена из ранее изученных разрезов [3, 5]. Расчётное значение отношения S org /C составляет величину 0.03, что не позволяет отнести изучаемый кероген к типу II-S.

Данные по изотопному составу углерода керогена сланцев из Айювинского месторождения, ранее приведённые в работе [12], свидетельствуют о существенных изотопных отличиях их углерода и углерода из сланценосных отложений из более южных разрезов. В отличие от образцов из разрезов Кашпир, Городище, Синегорье, Ыб для Айювинских образцов оказалось характерным присутствие изотопно более лёгкого углерода. При тех же концентрациях органического углерода в породе величины δ13C здесь на 3-4 ‰ легче углерода из других разрезов. Ранее было высказано предположение [12], что утяжеление углерода с ростом Сорг для юрских сланцев отражает рост доли серосвязанных остатков сахаров в структуре керогена [13]. Облегчение углерода сланцев из разреза р. Айюва может, таким образом, указывать на меньшее влияние здесь процесса раннедиагенетического осернения углеводов при накоплении ископаемого органического вещества по сравнению с более южными разрезами.

Заключение

Айювинские горючие сланцы содержат органическое вещество, происхождение которого вполне типично для горючих сланцев Волго-Печорской сланцевой провинции. Его образование связано с накоплением в осадках морского фитопланктона при возможной незначительной доле органического вещества терригенного происхождения. Накопление органического вещества происходило в резко восстановительных обстановках. Зрелость органического вещества невелика, она соответствует стадии катагенеза ПК 2-3 , что является характерным для всех горючих сланцев и обуславливает сохранение высокого генерационного потенциала, который может быть реализован при переделе сланца в сланцевую смолу.

Выявлены определённые отличия в составе органического вещества сланцев Айювинского, Сы-сольского и Чим-Лоптюгского месторождений Республики Коми, которые обусловлены различиями в условиях накопления и консервации органического вещества. Применительно к сланцам Айювинского месторождения можно высказать предположение, что накопление их органического вещества происходило при меньшем, по сравнению с другими разрезами, влиянии процесса раннедиагенетического осернения углеводов, что привело к закономерным отличиям в структуре керогена. Здесь несколько ниже содержание органически связанной серы, а при пиролизе кероген образует меньше тиофенов и больше алифатических углеводородов. Вероятной причиной этих отличий в условиях накопления Ай-ювинских сланцев от других является менее выраженное проявление аноксического события, что обусловлено локальными палеогеографическими и палеогидрологическими факторами.

Работа выполнена при частичной поддержке программ УрО РАН 15-11-5-29 и 15-18-5-42.

Результаты получены на оборудовании ЦКП «Геонаука».

Список литературы Органическое вещество горючих сланцев Айювинского месторождения

- Лыюров С.В., Селькова Л.А. Геолого-стратиграфическая характеристика Айювинского месторождения горючих сланцев//Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2008. №12. С. 3-5.

- Бушнев Д.А., Лыюров С.В. Органическая Геохимия юрских отложений Сысольского сланценосного района (Республика Коми)//Геохимия. 2002. № 2. С. 220 -227.

- Бушнев Д.А., Бурдельная Н.С. Сероорганические соединения верхнеюрской сланценосной толщи Сысольского района//Нефтехимия. 2003. Т. 43, №4. С.256-265.

- Cмола пиролиза юрских сланцев из скважины 356 Чим-Лоптюгская/Д.А.Бушнев, И.Н.Бурцев, О.В.Валяева, И.A.Перовский, Г.B.Игнатьев, Н.С.Бурдельная//Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2014. № 9. С. 15 -19.

- Бушнев Д.А., Бурдельная Н.С. Органическое вещество и условия накопления кашпирских горючих сланцев//Геохимия. 2008. № 10. С. 1037-1050.

- Маркирующие горизонты в верхнеюрских отложениях Яренгского сланценосного района (северо-восток Русской плиты)/В.А.Салдин, И.Н.Бурцев, Д.О.Машин, Д.Н.Шеболкин, Н.С.Инкина//Вестник Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, 2013. №11. С. 26-29.

- Бурдельная Н.С., Бушнев Д.А., Мокеев М.В. Изучение преобразования керогена методом 13С ЯМР в твердом теле при естественном и искусственном созревании органического вещества//Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2015. № 246. С. 33 -39.

- Peters K.E., Walters C.C., Moldowan J.M. The biomarker guide. Second edition./Cambridge University Press, 2004.

- Петров Ал.А. Углеводороды нефти. М.: Наука, 1984. 256 с.

- Waples D.W., Machihara T. Biomarkers for geologist -a practical guide to the application of sterаnes and triterpanes in petroleum geology. AAPG methods and exploration, №9, 1991.

- Бушнев Д.А. Низкомолекулярные продукты пиролиза керогена//Известия Коми НЦ УрО РАН, 2011. № 2(6). С.53 -57.

- Бушнев Д.А., Смолева И.В. Изотопы углерода органического вещества позднеюрских горючих сланцев Волго-Печорской сланцевой провинции и механизмы его накопления//ДАН, 2011. Т. 441, №2. С. 227 -229.

- Van Kaam-Peters H.M.E., Schouten S., Koster J., Sinninghe Damste J.S. Controls on the molecular and carbon isotopic composition of organic matter deposited in a Kimmeridgian euxinic shelf sea: Evidence for preservation of carbohydrates through sulfurisation//Geochim. Cosmochim. Acta, 1998. Vol. 62. Pp. 3259-3284.