Организация группы адаптации к условиям детского сада и ранней социализации детей от 1 до 2 лет, не посещающих дошкольное учреждение

Автор: Прус Г.А.

Журнал: Педагогическая перспектива @pedagogical-perspective

Статья в выпуске: 1 (17), 2025 года.

Бесплатный доступ

Комплексное сопровождение социальной адаптации ребёнка, рассматривается как специально организованная социально-педагогическая деятельность по оказанию помощи и поддержки, направленных на его благоприятную социализацию. Предлагается решение проблемы успешной социализации детей раннего возраста и сокращения сроков адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения в условиях группы кратковременного пребывания на основе авторской модели. Модель построена на игровом, деятельностном и системном подходах, включает регламентирующий, ресурсно-содержательный, методико-технологический и преобразующий компоненты, обладает свойствами доступности, коммуникативности и гармоничности. Отмечается, что её эффективная реализация требует учёта принципов социальной обусловленности, открытости, комфортности, сотрудничества с родителями и обеспечения следующих педагогических условий: опора на игровую деятельность, открытость образовательного учреждения для семьи, создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.

Социальная адаптация ребёнка, ранняя социализация, группы адаптации, условия адаптации

Короткий адрес: https://sciup.org/14131663

IDR: 14131663 | УДК: 373.2+37.035 | DOI: 10.55523/27822559_2025_1(17)_47

Текст научной статьи Организация группы адаптации к условиям детского сада и ранней социализации детей от 1 до 2 лет, не посещающих дошкольное учреждение

(17)_47

Проблема социальной адаптации ребёнка до сих пор остаётся одной из актуальных в силу трансформации ценностных ориентаций и в социальной политике государства, и в процессе воспитания детей.

На ранних этапах развития личности основные механизмы социализации базируется на психофизиологических возможностях детского организма интегрироваться в контекст определённой социальной ситуации развития. Определяя социальную адаптацию как процесс активного приспособления индивида к условиям социальной среды, исследователи подчёркивают, что сущность человека такова, что он занимает активную по отношению к ситуации позицию и преобразует условия в большей степени, нежели собственную природу.

Значимость разрабатываемой проблематики связывается с новыми потребностями дошкольного образования по организации групп кратковременного пребывания детей на базе ДОО. Отход от собственно биологической адаптации ребёнка как процесса пассивного приспособления к новым условиям окружающей среды позволяет обозначить другой подход к исследованиям организации процесса социальной адаптации ребёнка средствами социально-педагогической деятельности, выходящей за рамки образовательного учреждения.

Одной из актуальнейших задач, стоящих сегодня перед дошкольным учреждением, является организация работы с семьёй в реальных социально-экономических условиях. Родители стали не только более образованными, мобильными, но и более требовательными к услугам дошкольного учреждения. Зачастую, приходя в детский сад, они грамотно формулируют вопросы о том, чем именно будут заниматься с их ребёнком педагоги. В настоящее время дошкольные учреждения становятся теми центрами, которые реально могут помочь родителям в вопросах воспитания.

Внимание государства к решению данной проблемы проявляется в следующих нормативных актах современной системы образования: Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1], Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» [2], Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» [3] и др.

Проблема ранней социализации и адаптации детей решается современными учёными в различных направлениях: общими вопросами ранней социализации в дошкольных образовательных организациях (ДОО) занимались В.Ю. Верхотурова [4], И.Ю. Ким [5], М.А. Парщенкова [6] и др.; вопросы взаимодействия с семьёй изучают И.А. Антипова [7], Т.В. Безродных [8], А.Н. Ганичева [9], О.Б. Пирожкова и Г.Ю. Олефирова [10] и др., формы социализации детей раннего возраста рассматривают И.А Агеева [11], И.С. Барыс [12], С.В. Орлова [13] и др., вопросам индиви- дуальной социализации и адаптации детей раннего возраста посвящены работы И.А. Антипова [14], С.И. Семенака [15] и др.

Решая поставленную проблему, мы исходим из того, что при поступлении в дошкольное учреждение у малышей происходит разрушение стереотипов: из знакомой семейной обстановки ребёнок попадает в непривычную среду детского сада. Чёткий режим дня, новые требования, другой стиль общения, постоянный контакт со сверстниками и пр. создают для ребёнка стрессовую ситуацию. Возрастная незрелость системы адаптационных механизмов приводит к психическому напряжению, в результате проявляются нарушения в поведении, эмоциональном состоянии, физиологических процессах. Многолетние исследования показали, что существенной особенностью раннего детства является взаимосвязь и взаимозависимость состояния здоровья, физического и нервно-психического развития детей, при этом ведущая роль в развитии детей раннего возраста принадлежит взрослому. Положительное влияние на процесс адаптации оказывает его правильная организация и уровень социализации ребёнка. Важную роль играет формирование таких черт личности, как уверенность в себе, самостоятельность, умение решать проблемы в игре, устанавливать социальные связи со взрослыми, общаться со сверстниками и др. Одним из путей снижения адаптационного стресса при поступлении ребёнка в дошкольное учреждение, повышения качества жизни ребёнка является создание группы кратковременного пребывания для детей раннего возраста, основной формой занятий «Мама + ребёнок». В данных группах реализуется технология воспитания и обучения детей раннего возраста, направленная на повышение адаптационных возможностей ребёнка путём формирования у него навыков общения со взрослыми и сверстниками, умения решать «проблемы» в игре.

Важнейшей задачей дошкольного образования является психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуализации развития детей. ФГОС дошкольного образования предполагает активизацию работы ДОО с семьёй. В рамках такого сотрудничества возможно не только теоретическое просвещение, но и организация системы практической работы с родителями, когда они в рамках союза «педагог – родитель – ребёнок» выступают активными участниками гармоничного воспитания и развития детей. Работа в данном направлении способствует гармонизации совместного взаимодействия ребёнка со взрослым в процессе освоения предметной игровой деятельности и успешной адаптации к условиям дошкольной образовательной организации.

В сложившейся политической, экономической, социально-педагогической ситуации очевидна необходимость развития системы дошкольного образования в целом и каждого дошкольного образовательного учреждения в частности. Предпринимаемые в последние годы педагогами попытки обновления и совершенствования учебно-воспитательной деятельности детских садов посредством внесения в неё локальных или модульных изменений не приносят желаемого результата. Требуются существенные системные изменения.

Каждое дошкольное образовательное учреждение, ступившее на путь развития, в своей деятельности осуществляет, прежде всего, линию дифференциации и интеграции (во имя ребёнка, для ребёнка), учитывает интересы и потребности самих детей. Эта линия задаёт критерии отбора нововведений и их синтеза, а также позволяет рассматривать самые разнообразные комбинации соотношений, изменений в содержании, технологии, организации учебно-воспитательной деятельности дошкольного образовательного учреждения.

Какой детский возраст требует наибольшего внимания к себе в плане предоставляемых возможностей для ускорения психического развития ребёнка, использование или неиспользование которых может иметь серьёзные последствия?

С психолого-педагогической точки зрения – это ранний детский возраст от одного года до трёх лет. По данным, которыми в настоящее время располагает психологическая наука, этот возраст является одним из ключевых в жизни ребёнка и во многом определяет его будущее психологическое развитие. Особое значение этого возраста объясняется тем, что он непосредственно связан с тремя фундаментальными жизненными приобретениями ребёнка: прямохождением, речевым общением и предметной деятельностью.

Но главное – в этом возрасте ребёнок овладевает умением, которое существенным образом влияет на его последующее поведенческое, интеллектуальное и личностное развитие, а именно способностью понимать и активно пользоваться языком в общении с людьми. Через речь он получает прямой доступ к важнейшим достижениям человеческой материальной и духовной культуры, открывает для себя назначение многих предметов и начинает не просто манипулировать ими, а действует с ними осознано. У ребёнка формируется предметная деятельность. На втором году жизни ребёнок воспроизводит действия взрослых с предметами, у него проявляются предметные игры-подражания: они представляют собой первые шаги к символизации, связанной с усвоением норм и форм поведения взрослых, а далее с формированием у ребёнка определённых личностных качеств. Позднее появляется сюжетно-ролевая игра, в которой ребёнок копирует способы обращения взрослых с предметами и общения друг с другом в различных ситуациях. Отрыв от дома и близких, встреча с новыми взрослыми, незнакомыми сверстниками могут стать для ребёнка серьёзной психической травмой. Малыш может воспринять это как отчуждение, лишение родительской любви, внимания и защиты. Важно, чтобы этот переход был плавным, мягким, безтравматичным.

Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в новую для него среду и приспособление к её условиям. Адаптация является активным процессом, приводящим или к позитивным (адаптированность, т.е. совокупность всех полезных изменений организма и психики) результатам, или негативным (стресс). При этом выделяются два основных критерия успешной адаптации: внутренний комфорт (эмоциональная удовлетворённость) и внешняя адекватность поведения (способность легко и точно выполнять новые требования). С приходом в ясли у ребёнка начинается новый этап в его жизни.

В современной педагогической литературе представлены различные точки зрения на социализацию:

– совокупность социальных процессов, благодаря которым индивид усваивает и воспроизводит, репродуцирует определённую систему знаний, норм и ценностей, позволяющих адекватно функционировать в обществе (И. С. Кон);

– процесс развития человека во взаимодействии с окружающей средой (А.В. Мудрик) и др.

Данные точки зрения на социализацию можно рассматривать одновременно и как этапы социального развития ребёнка (от адаптации к интеграции и дифференциации), однако в конкретной воспитательной работе всё-таки необходимо обеспечивать условия для активного взаимодействия ребёнка с окружающей действительностью в процессе вхождения в мир культуры и преобразования внутреннего мира на этой основе.

Социализация определяется как:

– процесс включения человека в социальную практику, усвоение общественного опыта через выполнение определённой роли в практической деятельности;

– Процесс усвоения человеком существующих в обществе норм, ценностей и типичных форм поведения, а также установление индивидуальных норм, отвечающих интересам общества.

Л.С. Выготский рассматривал социализацию как присвоение индивидом общественного опыта, культуры, так называемое «окультуривание» ребёнка через взаимодействие с носителем социального опыта. При этом опыт перерабатывается и возвращается в культуру в виде определённых индивидуальных достижений.

Общее для всех точек зрения на социализацию: в ходе взаимодействия с социумом человек «окультуривается», персонализируется (проявляет себя как активную и изменяющую других людей личность) и персонифицируется (становится индивидуальностью).

В.В. Зеньковский в работе «Психология детства» подчёркивает, что личность ребёнка может нормально развиваться лишь в социальных условиях. Задача воспитания, по мнению автора, в том и заключается, чтобы эти социальные условия не подавляли, а питали личность, а с другой стороны, чтобы личность проявляла себя не в грубом самоутверждении, но в истинном сотрудничестве с другими людьми.

Отечественная традиция в психолого-педагогических исследованиях выделяет основными формами развития ребёнка стихийные и организованные виды активности. Они в свою очередь, выступают материальной основой реализации механизмов социального становления ребёнка. Развитие этих взглядов представлено в современных исследованиях В.В. Давыдова (о новообразованиях в дошкольном возрасте и развитии личности), М.И. Лисиной, исследовавшей роль и развитие общения на ранних этапах онтогенеза, Н.И. Непомнящий, рассматривавший базовые, относительно неизменные на всём протяжении жизненного пути личностные образования психики, Е.Е. Кравцовой (о возрастных образованиях и логике развития дошкольника) и другие.

На основе исследований Л.Я. Оли-фиренко, Т.И. Шульги, и. Ф. Дементьевой можно выделить специфику социализации детей:

-

– в отличие от взрослых, изменяющих своё поведение, у детей корректируются базовые ценностные ориентации, закрепляющиеся на уровне эмоционально-ценностных отношений в процессе вхождения в социум;

-

– взрослые способны оценивать социальные нормы, критически к ним относятся, дети же усваивают их как предписанные регуляторы поведения;

-

– социализация детей строится на подчинении взрослым, выполнении определённых правил и требований;

-

– социализация взрослых ориентирована на овладение определёнными навыками, у детей ведущая роль принадлежит мотивации поведения.

В этом смысле выходом из создавшегося положения видится организация комплексного сопровождения социальной адаптации ребёнка, в том числе в рамках ДОО. Главная роль в этом процессе отводится специально организованной социально-педагогической деятельности по оказанию помощи и поддержки, направленных на благоприятную социализацию ребёнка. В целом данная деятельность может рассматриваться как одно из направлений социального воспитания, которое мы понимаем как «вид воспитания, в котором происходит целенаправленное и планомерное формирование личности, осуществляемое в специально организованной социально полезной деятельности, направленной на интеграцию личности в социум» [16, с. 5].

Существует несколько направлений в организации оптимального режима адаптации ребёнка к детскому саду. Базовое и наиболее эффективное направление складывается в процессе взаимодействия ДОО и семьи. Именно в тесном сотрудничестве с ней возможно создать необходимые условия для благоприятного развития ребёнка.

Ранняя социализация детей представляет собой комплексный процесс, в ходе которого происходит интеграция ребёнка в социальную среду.

Особенностью феномена, отражённого в авторском понятии, является ранняя социализация детей, которая обладает следующими качествами:

-

– оказывает прямое влияние на психологический комфорт;

-

– представляет собой активную форму самореализации личности;

-

– обеспечивает формирование познавательного интереса.

Решение исследуемой проблемы, на наш взгляд, продуктивно с использованием модели, основная цель которой состоит в успешной социализации детей раннего возраста и сокращении сроков адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения в условиях группы кратковременного пребывания.

Представим её краткую характеристику. Прежде всего отметим, что при её построении мы опирались на общие требования к педагогическим системам [17], а также на игровой, деятельностный и системный подходы. Игровой подход позволил формировать социальные навыки и отношения детей друг с другом и взрослыми, деятельностный подход обеспечил активную роль ребёнка в процессе своего развития и социализации, а системный подход способствовал целостному и гармоничному развитию.

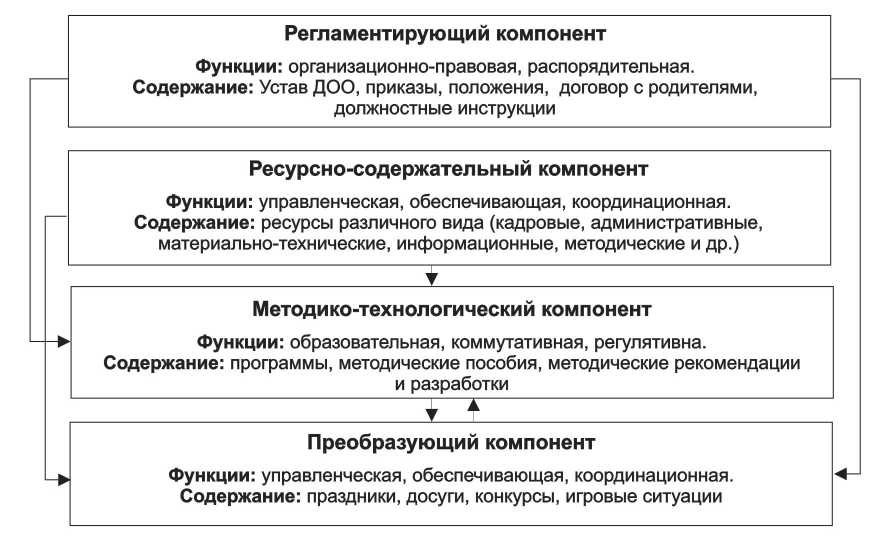

В структуре нашей модели мы выделяем регламентирующий, ресурсно-содержательный, методико-технологический, преобразующий компоненты. Раскроем их наполнение.

Регламентирующий компонент в нашей модели выполняет организационно-правовую, распорядительную функции. Он направлен на создание нормативных актов, обеспечивающих деятельность по социализации детей раннего возраста. Регламентирующий компонент включает в себя законодательные акты и нормативные документы, определяющие требования к содержанию, структуре и организации образовательного процесса. Данный компонент связан с методико-технологическим и преобразующим компонентами, которые обеспечивают формирование правовой и организационной базы для образовательной деятельности.

Ресурсно-содержательный компонент в нашей модели выполняет управленческую, обеспечивающую, координационную функции. Он направлен на создание совокупности ресурсов, необходимых для достижения цели. Данный компонент включает в себя ресурсы различного вида (кадровые, административные, материально-технические, информационные, методические и др.), которые позволяют эффективно организовать процесс социализации и адаптации детей раннего возраста. Данный компонент связан с методико-технологическим и преобразующим компонентами и определяет их содержательное наполнение.

Методико-технологический компонент в нашей модели выполняет образовательную, коммутативную, регулятивную функции. Он направлен на разработку и реализацию образовательных стратегий, подходов и методик, которые способствуют эффективной социализации и адаптации детей раннего возраста. Данный компонент связан с преобразующим компонентом, определяя наиболее эффективные виды деятельности.

Преобразующий компонент выполняет развивающую, мотивационную, целеполагающую функции. Данный компонент направлен на формирование и развитие у детей практических умений том, нацеливая его на учёт индивиду-и навыков через активное участие в раз- альных особенностей детей.

личных видах деятельности. Он связан Схематично разработанная нами с методико-технологическим компонен- модель представлена на рисунке.

Рисунок. Структурные компоненты модели ранней социализации детей в ДОО

Представленная модель обладает рядом специфических характеристик, а именно: доступность, коммуникативность, гармоничность. Реализация разработанной нами модели предусматривает учёт специфических принципов: социальной обусловленности, открытости, комфортности, сотрудничества с родителями.

Для успешной реализации нашей модели необходимо создание особых педагогических условий, а именно:

-

1) Опора на игровую деятельность. Данное условие способствует формированию социальных навыков, увеличению мотивации к обучению, развитию эмоционального интеллекта.

-

2) Открытость образовательного учреждения для семьи. Данное условие способствует информационной доступности, партнёрству с родителями, участию в совместном принятии решений.

-

3) Создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. Данное условие способствует согласованию ценностей и норм, индивидуальному подходу, развитию социальных навыков.

Таким образом, решение проблемы успешной социализации детей раннего возраста и сокращения сроков адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения в условиях группы кратковременного пребывания продуктивно в рамках авторской модели, которая построена на игровом, деятельностном и системном подходах, включает регламентирующий, ресурсно-содержательный, методико-технологический, преобразующий компоненты, обладает свойствами доступности, коммуникативности, гармоничности, требует учёта принципов социальной обусловленности, открытости, комфортности, сотрудничества с родителями, эффективно функционирует при обеспечении следующих педагогических условий: опора на игровую деятельность, открытость образовательного учреждения для семьи, создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.