Организация и деятельность органов здравоохранения в сельской местности Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны (1941-1945)

Автор: Семенов Михаил Александрович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Сообщения

Статья в выпуске: 1 т.8, 2009 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются организация сельского здравоохранения в Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны, развитие медицинской сети и движение кадров. Анализируются основные направления работы и результаты деятельности. Делается вывод о том, что учреждения здравоохранения в целом справились с поставленными перед ними задачами, несмотря на тяжелое положение в тыловых областях и в их сельских районах в частности.

Сельское здравоохранение, великая отечественная война, западная сибирь

Короткий адрес: https://sciup.org/14737019

IDR: 14737019 | УДК: 902

Текст научной статьи Организация и деятельность органов здравоохранения в сельской местности Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны (1941-1945)

Великая Отечественная война подвергла систему здравоохранения тяжелейшим испытаниям, обострила проблемы, связанные с организацией охраны здоровья населения, отрицательно сказалась на его физическом развитии, привела к росту заболеваемости и смертности.

Находясь в сложнейших условиях глубокого тыла, сибирские медики искали и находили новые формы и методы работы для решения стоящей перед ними главной задачи: обеспечения здоровья населения и, следовательно, сохранения и увеличения трудового потенциала государства. Вопрос о том, как справились работники здравоохранения с этой задачей, какие проблемы перед ними вставали и как они решались, не остался без внимания исследователей [Алексеев, Исупов, 1986; Анисков, 1993; Букин, 1993; Бова, Олейниченко, 1986; Давыдова, 1999; Зяблицева, 1993; Кузьмин, 1979; Мирский, 1971].

Однако до сих пор проблема деятельности учреждений здравоохранения в Западной Сибири (особенно в сельских районах) относится к малоизученным. В связи с этим в рамках данной статьи автор делает попытку рассмотреть некоторые вопросы организации и деятельности органов здравоохра- нения на селе в Западно-Сибирском регионе в годы войны.

Основу врачебно-стационарных учреждений сельского здравоохранения в Западной Сибири составляла сеть больниц общего профиля. Их количество в административных районах было различным. В 1940 г. в Омской области (в современных границах) их количество варьировалось от 1 до 5 на район 1, в среднем одна больница приходилась на 15–20 тыс. чел. сельского населения 2. Сельские больницы, как правило, были маломощными (на 20–25 коек). В связи с этим эвакогоспитали на селе практически не размещались, что позволило сельскому здравоохранению избежать одну из тяжелейших проблем городского здравоохранения – развертывание на базе больниц эвакогоспиталей, приводившее к резкому сокращению коечного фонда.

Следует также учесть, что эти больницы не были конечным пунктом для больных из сельской местности. В тяжелых случаях или в случаях, требующих специализированного лечения, больных посылали в соответствующие городские и областные больницы. Так, в 1945 г. в Омской области из 36 990 чел., поступивших в областные и городские больницы, 6 042 чел. прибыли из сельской мест- ности 3. Иногда доля больных из села в городских больницах доходила до 30–35 % 4.

Кроме врачебно-стационарных учреждений на селе размещались и амбулатории. Основу амбулаторного обслуживания составляли сельские врачебные участки, где больные могли получить квалифицированную помощь. Как правило, на каждый район приходилось несколько сельских врачебных участков, обслуживающих территорию радиусом до 30–40 км. (при норме 15 км), что значительно снижало их эффективность 5 . Причиной этого были как большие расстояния между селами в Западной Сибири, так и нехватка врачей. В 1945 г. в Омской области из 101 сельского врачебного участка 25 пустовали от 7 до 12 месяцев 6 .

Структурными элементами системы здравоохранения, действующими преимущественно в сельской местности, на которые опирались в своей работе амбулатории и стационары, были фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, укомплектованные средним медицинским персоналом. В 1944 г. в Туганском районе Томской области на 26 тыс. населения приходилось 3 сельских врачебных участка и 9 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов 7 . Они оказывали помощь в легких случаях самостоятельно, а в более тяжелых направляли в больницы или амбулатории. Одновременно на них возлагался контроль за санитарноэпидемическим состоянием деревень, что было особо значимым в военные годы. Для этого они систематически проводили подворные обходы закрепленных за ними деревень. На каждый фельдшерско-акушерский пункт приходилось от 8 до 15 колхозов 8 . Фельдшерско-акушерские пункты в основном обслуживались штатом из одного фельдшера, и это при такой высокой нагрузке и практически полном отсутствии транспорта. Вследствие этого они не могли обеспечить ежедневный медицинский контроль за состоянием деревень, так необходимый для противоэпидемической борьбы и оказания своевременной медицинской помощи.

Именно с попыткой разрешения этой проблемы и было связано появление на селе колхозных медсестер во второй половине 1943 г. Колхозные медсестры готовились на курсах Красного Креста из числа сельских жителей, учебу им оплачивал колхоз, в котором они работали. Каждая деревня, подготовив колхозную медсестру, получала постоянного медработника, который, помимо оказания первой помощи, следил за санитарным состоянием населенного пункта и его эпидемическим благополучием. В случае обнаружения эпидемической вспышки, колхозная медсестра должна была произвести подворный обход с целью выявления заболевших и организовать карантин.

Появившись летом 1943 г., колхозные медсестры быстро завоевали себе признание. Так, на VII сессии областного Совета депутатов трудящихся Омской области (январь 1944 г.) отмечался значительный положительный эффект их работы: ни в одном из колхозов, где в порядке эксперимента работали медсестры, не было зафиксировано случаев брюшного или сыпного тифа. Одобрив этот опыт, сессия вынесла решение к июлю 1944 г. ввести должности колхозных медсестер во всех селах области. Для этого были выделены средства и организованы соответствующие курсы 9 .

Другой, более распространенной, формой противодействия эпидемиям была работа общественных санинспекторов, которые также осуществляли санитарный контроль как в сельской местности, так и в городах.

Таким образом, на селе сложилась довольно эффективная система здравоохранения, которая позволяла обеспечить медицинской помощью большое количество населения, при сравнительно небольшом количестве высококвалифицированных специалистов, компенсировав их недостаток развитой сетью пунктов фельдшерской помощи.

Важным фактором, определявшим структуру и деятельность сельского здравоохранения, был приоритет санитарно-эпидемической работы из-за возросшей опасности эпидемий. В условиях нехватки врачей он заставлял делать упор на раннюю диагностику инфекционных заболеваний и полную госпитализацию заболевших с последующей санитарной обработкой очага болезни. В первую очередь это обеспечивали фельдшерско-акушерские пункты, колхозные медсестры и общественные санинспекторы, и в основном им это удавалось. О серьезности усилий в этом направлении свидетельствуют приводимые ниже данные (табл. 1).

Но нередко госпитализация производилась с опозданием и эпидемия успевала распространиться. Одной из главных причин этого были частые ошибки в диагностике из-за низкой квалификации основной части медперсонала на селе. В 1945 г. в Омской области имели место крупные очаги сыпного тифа в Тарском, Усть-Ишимском, Больше-Укском, Дробышевском, Муромцевском, Одесском, Полтавском, Нижне-Омском районах из-за неправильной диагностики 10 .

В таких случаях, когда эпидемия успевала распространиться достаточно широко, на ее ликвидацию бросались все имеющиеся силы, объединенные в так называемые подвижные эпидотряды. Они создавались при городских и районных отделах здравоохранения и эпидемических станциях, и были оснащены средствами для быстрой санитарной обработки в эпидемических очагах людей, одежды и имущества 11 .

Из-за общей нехватки врачей на селе и нехватки врачей-эпидемиологов в частности в сельскую местность повсеместно отправляли из городского здравоохранения эпидотря-ды, а также группы специалистов. В начале 1943 г. в Омской области в рамках борьбы с эпидемией сыпного тифа в районы области было командировано 25 опытных врачей для оказания практической помощи райздравотделам в борьбе с эпидемией сыпного тифа 12 .

Работе эпидотрядов придавалось большое значение, зачастую их возглавляли врачи, занимавшие высокие должности. Так, в ноябре 1944 г. эпидотряды, посланные на ликвидацию сыпного тифа в Кожевников-ском и Асиновском районах, возглавил заместитель заведующего Томского облздрав-отдела 13. Посылка эпидотрядов из городов и областных центров в сельские районы осуществлялись повсеместно. Это значи- тельно усиливало возможности сельского здравоохранения.

Говоря о состоянии здравоохранения на селе, следует учитывать и большую, чем в городе, значимость сезонных работ, обусловленную характером труда в данной отрасли. Сельское здравоохранение должно было обеспечить медицинскую помощь во время проведения важнейших сельскохозяйственных кампаний. Для этого на поля направлялись медицинские бригады, в том числе и из городов. Весной 1942 г. из Томска в районы на период посевной выехало 7 врачей и 10 медсестер 14 . Это немало, если учесть что в 1944 г. во всей Томской области на селе работал 71 врач 15 . Во время сельскохозяйственных работ усиливалось и снабжение колхозников медикаментами. К весеннему севу 1944 г. аптекоуправление Омской области заготовило и разослало не менее 500 колхозных аптечек и 30 000 индивидуальных пакетов и бинтов 16 .

Другим направлением сезонных работ была организация временных ясель, так как женский труд в годы войны был широко распространен в деревне. К сожалению, несмотря на большие усилия в этом направлении и постоянное внимание партийных и советских органов к этой проблеме, достичь полного охвата нуждающихся в яслях детей не удавалось, в первую очередь из-за отсутствия подходящих помещений. Так, в 1943 г. в Омской области охват детей даже на день максимального развертывания сезонных ясель не превышал 20 % 17 .

Рассмотрим развитие медицинской сети на селе и обеспечение ее кадрами. Как уже отмечалось выше, маломощность сельских больниц, наряду с отсутствием других подходящих зданий не позволяли развернуть в сельской местности эвакогоспитали. Вследствие этого сельскому здравоохранению оказались чужды многие проблемы городского здравоохранения конца 1941–1942 гг. (время наиболее массового развертывания госпиталей): сворачивание ряда больниц и, следовательно, уменьшение коечного фонда, занятость врачей в эвакогоспиталях и т. д.

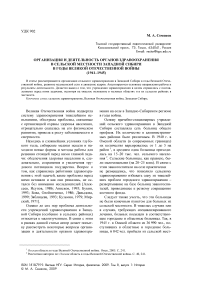

в 1943–1945 гг., % *

Таблица 1

|

Инфекционные заболевания |

Год |

||

|

1943 |

1944 |

1945 |

|

|

Брюшной тиф |

99,1 |

99,4 |

100,0 |

|

Сыпной тиф |

98,7 |

99,9 |

99,9 |

|

Дизентерия |

96,3 |

94,0 |

96,7 |

|

Сибирская язва |

90,9 |

100,0 |

100,0 |

Таблица составлена по: ЦХАФАК. Ф. Р-762. Оп. 2. Д. 336. Л. 31.

Полнота госпитализации эпидемических больных в Алтайском крае

Хотя в годы войны каких-либо кардинальных изменений в сети врачебно-стационарных учреждений на селе не произошло, она постепенно росла. Так, количество больниц в Алтайском крае за 1941–1945 гг. увеличилось с 119 до 127, в Кемеровской области – с 47 до 50, в Новосибирской (в новых границах) – с 58 до 94. В Омской области количество больниц сократилось с 111 в 1941 г. до 85 в 1945 г., что объясняется выделением из нее Тюменской области. Соответственно увеличивался и коечный фонд. В Алтайском крае за военные годы он возрос с 2 824 коек в 1941 г. до 3 123 в 1945 г. В Кемеровской области соответственно с 1 096 до 1 177, в Новосибирской – с 1 463 до 2 011, в Омской – с 2 694 до 2 708 18 .

В годы войны увеличивалось и число амбулаторно-поликлинических учреждений. В 1941 г. в сельских районах Новосибирской области их было 115, в 1942 г. – 135 19 . Процесс расширения амбулаторно-поликлинических учреждений в этой области продолжался и в последующие годы. В селах Алтайского края численность подобных медицинских учреждений за годы войны увеличилась на 10, 8 % [Алексеев, Исупов, 1986].

Более быстрыми темпами росла сеть фельдшерско-акушерских пунктов. На Алтае их число за годы войны выросло с 596

до 741 20 , а в Омской области – с 238 до 326 21 . Создание фельдшерских пунктов объясняется стремлением приблизить медицинскую помощь к населению и компенсировать недостаток врачей.

В отличие от медицинской сети, ситуация с кадрами в сельском здравоохранении Западной Сибири в годы войны изменилась довольно сильно. В начале войны, в связи с призывом в армию, численность врачей в сельской местности резко падает. Однако уже с конца 1941 г. начинается ее рост за счет эвакуированных специалистов, который продолжался до 1943 г. В Алтайском крае, Омской и Тюменской областях количество врачей на селе значительно превзошло довоенные показатели, а в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях вплотную приблизилось к ним 22 . Количество среднего медперсонала в них также возросло, хотя и не так значительно. Со второй же половины 1943 г. в связи с начавшейся массовой реэвакуацией число врачей начало сокращаться. Убыль эвакуированных врачей восполнить было невозможно, и к концу войны численность врачей на селе упала (за исключением Омской и Тюменской областей) примерно на 30 % от довоенного уров-

Заболеваемость в Алтайском крае, %

Таблица 2

|

Инфекционные заболевания |

Год |

|||

|

1944 |

1945 |

|||

|

На 10 000 городского населения |

На 10 000 сельского населения |

На 10 000 городского населения |

На 10 000 сельского населения |

|

|

Сыпной тиф |

19,41 |

53,62 |

11,58 |

25,62 |

|

Брюшной тиф |

18,38 |

4,5 |

17,97 |

4,24 |

|

Паратиф |

2,15 |

0,19 |

4,9 |

0,09 |

|

Дизентерия |

12,61 |

2,2 |

9,85 |

1,4 |

|

Корь |

50,68 |

8,4 |

42,25 |

17,1 |

|

Скарлатина |

3,83 |

1,02 |

19,99 |

4,42 |

|

Дифтерия |

8,35 |

3,01 |

5,04 |

2,02 |

Таблица составлена по: ЦХАФАК. Ф. Р-762. Оп. 2. Д. 336. Л. 10 об., 39, 41, 51, 78, 85, 91.

ня. Численность среднего медперсонала также снизилась 23 .

Хорошо иллюстрирует состояние кадров в регионах Западной Сибири ситуация в Омской области (в старых границах). Здесь на 1 января 1941 г. в сельском здравоохранении числилось 140 врачей. В связи с началом войны и мобилизацией уже к концу июля 1941 г. их количество снизилось до 117 чел. Но благодаря притоку эвакуированных специалистов, на 1 января 1942 г. врачей было уже 328, а к 1 января 1943 г. их число достигло 385, т. е. рост количества врачей составил 229 % 24. Если до войны на одного сельского врача в области приходилось 12 600 чел., то в 1943 г. – 5 450 чел. 25 Пик роста численности врачей был достигнут в 1943 г., далее началось постепенное уменьшение их количества из-за реэвакуации. И все же к концу войны количество врачей было выше довоенного уровня. Уже после выделения Тюменской области, куда отошла примерно половина врачебной сети, в Омской области на 1 января 1945 г. насчитывалось 135 врачей 26.

Приток врачей в самые тяжелые годы войны позволил улучшить медицинскую помощь сельскому населению Западной Сибири. В той же Омской области количество приемов у сельского врача в год выросло с 1,6 в 1941 г. до 2,43 – в 1943 г. 27

Усилия, предпринимаемые органами здравоохранения на селе, давали положительные результаты. Так, показатели заболеваемости на селе, как правило, были ниже, чем в городе (за исключением сыпного тифа), что видно из приведенных в табл. 2 данных по Алтайскому краю. Сходное положение было и в других областях Западной Сибири 28 .

Другой важнейший показатель – летальность (процент умерших среди лечившихся) также был в деревне ниже, чем в городе.

Так, в 1945 г. в Омской области в городах из 36 990 чел. лечившихся умерло 1 295, летальность составила 3,5 %. За то же время в сельской местности из лечившихся 30 860 чел. умерло 684, летальность составила 2,2 % 29.

Ниже на селе были и показатели смертности населения. В 1941 г. число умерших на одну тысячу населения в городе составило 24,1, а на селе – 19,7 чел. В 1942 г. соответственно 29,6 и 21,3, в 1943 г. – 27,2 и 13,6, в 1944 г. – 17,3 и 10,6, в 1945 г. – 12,2 и 7,4 чел. [Алексеев, Исупов, 1986]. Приведенные выше данные заболеваемости, летальности и смертности свидетельствуют о достаточно эффективной работе органов сельского здравоохранения, хотя очевидно и то, что во всех этих показателях отражаются также и меньшее влияние на селе эвакуационных процессов, более благоприятные для здоровья людей природные условия и ряд других факторов.

В целом же анализ документальных данных позволяет сделать вывод о том, что сельское здравоохранение в чрезвычайно трудных условиях войны, несмотря на худшую (по сравнению с городом) материально-техническую оснащенность, выполнило свои основные задачи.

ORGANIZATION AND WORK OF THE HEALTH PROTECTION IN COUNTRYSIDE OF WEST SIBERIA DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR (1941–1945)