Организация и размещение новых производств в Республике Коми (экспериментальный подход)

Автор: Лаженцев В.Н.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Отраслевая экономика

Статья в выпуске: 3 т.18, 2025 года.

Бесплатный доступ

Социально-экономическое развитие Республики Коми во многом зависит от своевременной структурной перестройки производства на основе инновационных технологий и территориальной организации хозяйства, соответствующей северным природным условиям. В данном контексте рассмотрены опыт и перспективы научно-экспериментального подхода к освоению и переработке минерально-сырьевых и биологических ресурсов. Отмечены те предприятия, которые в прошлом сыграли роль локомотива в решении актуальных для страны технических задач и формировании новых научно-исследовательских направлений. Сыктывкарский опытный судомеханический завод разработал технику сплотки древесины и подъема со дна рек затонувших бревен. Ухтинский радиохимический завод в поселке Водный был единственным предприятием в мире, где радий выделяли из подземных минерализованных вод; здесь зародилась радиогеохимия подземных вод. На Ярегском нефтетитановом месторождении впервые применен термошахтный способ добычи тяжелой нефти и осуществляется попытка извлечения титана из комплексных руд. Будущее экономики республики связано с разработкой и внедрением технологий углеводородной химии, физико-химической геотехнологии, органической химии. Предложено организовать предприятия научно-экспериментального профиля, размещение которых обусловлено проблемами Печерского угольного бассейна, Арктического Урала и Сысоло-Вычегодского лесоэкономического района. Для успешного решения этих задач необходим народнохозяйственный подход, при котором роль «механизма запуска» организации новых производств играет государственный заказ на обеспечение программ и проектов полного инвестиционного цикла, включая заводскую науку. Новизна представленного исследования заключается в разработке методов внедрения результатов науки в практику хозяйственной деятельности с помощью совмещения научно-экспериментальной и обычной экономической деятельности с учетом природных условий северных и арктических территорий.

Север России, Республика Коми, научно-производственный эксперимент, углеводородная химия, физико-химические геотехнологии, органическая химия, размещение комбинатов и технопарков

Короткий адрес: https://sciup.org/147250916

IDR: 147250916 | УДК: 332.1 | DOI: 10.15838/esc.2025.3.99.5

Текст научной статьи Организация и размещение новых производств в Республике Коми (экспериментальный подход)

Современное состояние экономики Республики Коми характеризуется как переходное – от количественного роста периода индустриализации к качественным преобразованиям товарной продукции и технологий ее получения, свойственных постиндустриальному этапу развития (Лаженцев, 2024а). Изменяется характер труда, повышается интерес к творчеству и высоким технологиям. В республике пока ограничены возможности реализовать такой интерес, что является одной из причин отрицательной миграции населения. Численность населения республики сократилась с 1261 тыс. человек в 1989 году до 720 тыс. человек в 2025 году. На пике экономического роста в 1980-е гг. в регионе добывалось и заготавливалось до 90 млн тонн топливных и сырьевых ресурсов (включая уголь, нефть, газ, нерудные материалы, строительный песок, древесину); в настоящее время примерно 30 млн тонн. Столь существенное сокращение обусловлено не только глубоким экономическим кризисом 1990-х гг., но и структурной перестройкой хозяйства во время выхода из депрессивного состояния в сторону увеличения доли обрабатывающей промышленности, производственных и бытовых услуг. В результате внутренний валовой продукт в сопоставимых ценах за последние 15 лет имел среднегодовую динамику ± 1%, что еще раз подчеркивает проблемность развития экономики республики.

На объективный процесс экономической трансформации «накладываются» различного рода обстоятельства экстренного характера, например срочная необходимость повышения уровня технологической самодостаточности России и в связи с этим ускоренного переоснащения горно-металлургической промышленности, структурной перестройки добычи и переработки угля, нефтегазовых и биологиче- ских ресурсов. Соответственно, актуализируется проблематика комплексного территориального развития и оценки влияния северных и арктических природных условий на формирование систем хозяйства и жизнеобеспечения. Смена технико-экономического уклада сопряжена с активным поиском новых форм организации и размещения производительных сил.

Цель работы – показать возможности и направления научно-производственного эксперимента в качестве одного из элементов общего процесса экономического развития республики с опорой на результаты конкретных исследовательских проектов. Данная цель определенным образом соотносится с ключевыми понятиями современной технологической политики России: институты инновационного развития, высокотехнологичная продукция, технологическая кооперация, сквозная технология, собственная линия разработки технологий и др.1

Методологию исследования автор характеризует как междисциплинарную, когда сопряженно изучаются общественные формы организации производства (предмет политической экономии и экономики отраслей народного хозяйства) и формы размещения производительных сил (предмет социально-экономической географии и региональной экономики). Сведения в части геологии, горного дела, технологии и инновационных процессов включены в проблемно ориентированную тематику изучения конкретного региона (Республики Коми), перспективы развития которого связаны с поиском альтернативных форм организации хозяйства.

Северная специфика научно-производственного эксперимента

Северные регионы в системе географического разделения труда имеют весьма неординарную функцию – быть «испытательным полигоном» в деле освоения новой техники и некоторых инновационных технологий. Основанием тому служат экстремальные и сложные климатические условия, многие другие специфические характеристики природы, приспособление к которым требует особых инженерных решений. Иногда такие решения используются в местах с более благоприятным климатом. Так, опыт строительства зданий и сооружений на арочных опорах ради сохранения мерзлоты используется в крупных городах для получения дополнительных площадей под автостоянки или иного предназначения. Хорошим примером служит архитектурное оформление арктических вахтовых баз, в которых комплекс социально-бытовых и служебных помещений представляет собой единое целое с крытыми переходами, зимними садами и другими рекреационными зонами. Такого рода архитектура полезна, например, в организации санаторнокурортного хозяйства на любых территориях, где для его развития имеются соответствующие предпосылки. Известны и другие северные инновации межрегионального значения в части транспорта, хозяйственного использования снега и льда, организации подземных хранилищ, медицинских методик адаптации и т. п.

Как правило, функция «полигона» для северных регионов является вспомогательной относительно традиционного хозяйства, добычи и переработки полезных ископаемых, лесопользования, таежного земледелия и систем жизнеобеспечения. Но на определенных этапах развития исполнители данной функции приобретают значение структур-аттракторов, то есть выступают в качестве ключевого звена стратегических качественных преобразований. Именно на таком этапе находится большинство регионов Севера России, когда классические формы организации здесь массового (крупнотоннажного) производства становятся проблемными как с точки зрения эффективности капитальных вложений, так и по социальноэкологическим позициям.

Проблемы «масштаба производства», конечно, решаемы, но для этого требуются соответствующие ресурсы и время на основательную техническую подготовку. Кроме того, необходимо преодолеть «арктический синдром», когда большой объем инвестиций в заявленные проекты Арктической зоны РФ считается хорошим признаком «правильного» экономического поведения корпорации (фирмы), якобы ориентированной на исполнение общей линии геополитики. Но чаще всего арктическое рвение объясняется надеждой на государственное соучастие в бизнес-проектах, а также получение положительной репутации.

В современных условиях развития национальной экономики актуально другое – применение менее затратных «миниатюрных» физико-химических и биохимических технологий, создание новых материалов и композитов из минерального сырья, конструирование и испытание «северной» техники. Речь идет уже не об отдельных достижениях в деле приспособления к сложным северным условиям, а о научноэкспериментальной форме организации производства и хозяйства в целом.

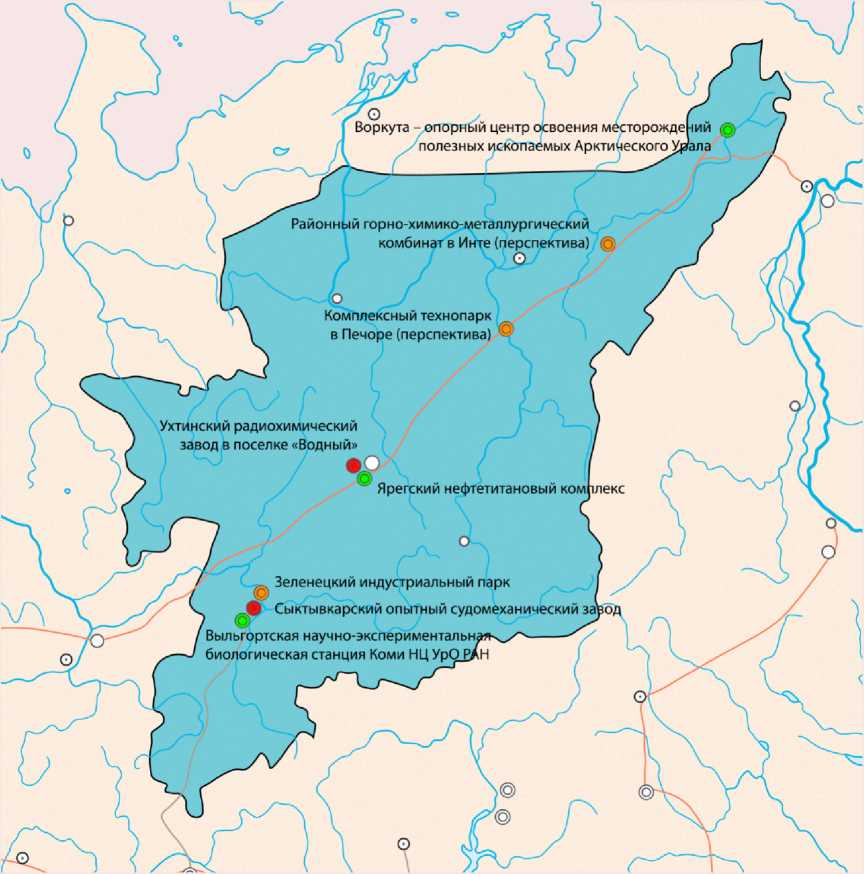

Объекты научно-экспериментального производства из прошлого и настоящего времени, а также перспективные, рассматриваемые в статье, показаны на рисунке .

Три примера экспериментального подхода к организации производства в Республике Коми

Обратимся к историческому опыту организации предприятий, похожих на современные научно-экспериментальные. Они возникли не в силу теоретического осмысления положения северных регионов в географическом разделении труда, а вследствие крайней необходимости быстрого решения той или иной практической задачи. Вместе с тем они служат примером творческого подхода к использованию передовых достижений науки и получения оригинального результата собственных научно-исследовательских работ.

Сыктывкарский опытный судомеханический завод. Его пример в контексте тематики данной статьи интересен переходом от чисто практической, «рутинной», деятельности к экспериментальной, творческой. Первое обусловлено ведущей ролью речного транспорта

Научно-производственные объекты в Республике Коми (знак красного цвета – объекты прошлых лет; зеленого – настоящего времени; коричневые – предполагаемые к созданию)

Комплексный технопарк

Ярегский нефтетитановый ком

1лекс

Районный горно-химико-металлургический комбинат в Инте (перспектива) ©

. Зеленецкий индустриальный парк

( ^В Сыктывкарский опытный судомеханический Выльгортская научно-экспериментальная--^/''-----х биологическая станция Коми НЦ УрОВАН

Ухтинский радиохимический завод в поселке «Водный»

Воркута - опорный центр полезных искОп;

своения месторождений -'мых Арктического Урала

в пионерном освоении северных территорий; второе – встраиванием Коми республики в систему речного судостроения всей страны. Стадии развития завода: кузница и механические мастерские (1930 г.) – судоремонтные мастерские (1934 г.) – судостроительносудоремонтный завод (1941 г.) – судоремонтный завод (1954 г.) – опытный судомеханический завод (1969–1995 гг.)2. В конечном итоге завод стал разработчиком новой техники для весьма актуальных технологических операций, например береговой сплотки леса, поштучной выгрузки бревен из воды, подъема топляка (утонувших и годами лежащих на дне рек бревен). Последнее позволило не только оживить реки, но и получить ценную древесину с особыми физико-химическими свойствами. Здесь уместно отметить заслуги конструкторов-исследователей Л.Ф. Коюшева, Ф.Г. Куковиц-кого, Ю.А. Латкина, М.П. Сивкова.

Конструкторское бюро завода было нацелено на создание и испытание опытных образцов ранее не существовавшей техники с последующим их «тиражированием» на судостроительных заводах страны. Именно такое направление организации производства соответствует экономико-географической специфике северного региона. Закрытие и ликвидация завода, не выдержавшего разрушительного влияния «реформ» 1990-х гг., является большой потерей для Республики Коми. Теперь речь идет не о восстановлении завода, а лишь об использовании метода его деятельности, включающего одновременно участие республики в решении проблемы возрождения северного речного судоходства и межрегиональную кооперацию в рамках исполнения конкретных научно-технологических программ.

Ухтинский радиохимический завод в поселке Водный. С 1931 по 1956 год в поселке Водный возле Ухты работал уникальный радиохимический завод – единственное предприятие в мире, где радий выделяли из подземных минерализованных вод. Здесь зародилась новая отрасль науки – радиогеохимия подземных вод .

Из обзора интернет-материалов3 видно, что в поселке Водный работали радиохимическая лаборатория, завод по переработке радиевых концентратов, 12 радиохимических заводов и три индивидуальные установки по переработке воды. В эксплуатации постоянно находилось около 150 скважин. Производственные объекты предприятия располагались в радиусе 40 км. При заводе по производству радиевых концентратов и крупных заводах по переработке воды располагались поселки для вольнонаемного персонала и заключенных. На 1 августа 1940 года на этом промысле работали 2756 заключенных и 573 человека вольнонаемных. В связи с новыми технологиями получения радия в 1951 году добыча и переработка радиевых вод были полностью прекращены, закрыты три химических завода, завод по переработке радиевых концентратов реконструирован и переведен на переработку урановых отходов. В 1956 году радиевый промысел в поселке Водный был полностью закрыт.

К организации указанных радиогеохимиче-ских производств причастны многие известные ученые4: И.Я. Башилов — химик-технолог, доктор технических наук, один из основателей радиохимической и редкоземельной промышленности в СССР; И.И. Гинзбург – начальник радиохимической лаборатории, доктор геологоминералогических наук, профессор-геохимик; М.Д. Крашенинников – главный инженер промысла; А.В. Кулевский – главный геолог завода; Г.А. Разуваев – начальник производства завода концентратов, доктор химических наук, академик АН СССР, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР, Герой Социалистического Труда; С.П. Судариков – старший химик; Ф.А. Торопов – начальник центральной химической лаборатории, инженер-химик, доктор технических наук.

По сути, радиохимический завод в поселке Водный был научно-производственным предприятием, а по форме – похожим на «шарашку»5, где под контролем органов безопасности работали политически осужденные ученые и инженеры. Они решили стратегически важнейшую задачу обеспечения отечественной науки и промышленности радием, в то время единственным материалом для закрытых источников ионизирующего излучения.

Не касаясь гулаговских форм организации труда, обратим внимание на высокую степень насыщения производства наукой. В развитии данного направления экспертные и консультативные функции выполняла Академия наук СССР. В 1933 году на Водном промысле побывала Печорская бригада Полярной комиссии АН СССР под руководством академика

А.П. Карпинского6, а в марте 1940 года Водный промысел посетила специальная академическая экспедиция Академии наук СССР под руководством академика А.Е Ферсмана. В её состав входили академики В.Г. Хлопин и Д.С. Рождественский, профессора В.И. Баранов, В.Н. Васильев, Л.В. Комлев, Н.Н. Славянов, А.А. Чернов и научный сотрудник Е.М. Ро-жанская. С 1960-х гг. проблематика Водного приобрела экологический характер, сущность которого (влияние малых доз радиации на живые организмы и растительность) раскрыта сотрудниками Отдела радиоэкологии Института биологии Коми НЦ РАН под научным руководством кандидата биологических наук В.И. Маслова и кандидата биологических наук А.И. Таскаева.

Созданная в 1930-е гг. на Водном промысле радиогеохимия подземных вод в последующем получила развитие в виде широкого спектра геохимических методов извлечения полезных веществ из минерализованной пластовой воды. В качестве конкретного примера геохимической тематики можно назвать исследование способов получения магния из минерализованной пластовой воды нефтяных и газоконденсатных месторождений Республики Коми (Ланина и др., 2010).

В 1957 году в поселке Водном был основан завод «Комиэлектростеатит». В 1966 году его переименовали в «Прогресс», в 1997 году – в открытое акционерное общество «Ухтинский завод «Прогресс». Завод специализируется на изготовлении электрокерамических, радиокерамических материалов, высоковольтных керамических конденсаторов, а также гидроакустических аппаратурно-технологических комплексов для интенсификации добычи углеводородного сырья. Здесь проводятся научные работы и экспериментальные испытания по тематике полупроводниковых приборов, гидроакустики, конденсации, корундовой керамики7.

Ярегский нефтетитановый комплекс. С точки зрения организации научно-производственной деятельности он является самым интересным и вместе с тем самым проблемным в Республике Коми. Его уникальность заключается в термошахтном способе добычи тяжелой нефти, пригодной для получения трансформаторных, белых технических и медицинских масел, хрупких и лаковых битумов, арктического дизтоплива и др.; в наличии в нефтеносных песчаниках и нижерасположенных рудных телах титана, запасы которого ставят данное месторождение в разряд крупных для получения металлического титана и диоксида титана – исходного сырья для производства лакокрасочной продукции; в нестандартности технических и технологических решений по совместной добыче нефти и титановой руды.

Историческая роль освоения данного месторождения и организации производства морозостойкого моторного масла для заправки танков во время военных действий зимой столь же существенна, как и Водного радиевого промысла для производства компактных источников излучения. Здесь научный эксперимент с самого начала рассматривался как необходимый элемент производственной работы (Калинина, Калинин, 2013; Проблемы геологии…, 2022). Примером тому служит исследовательская деятельность профессора, доктора геологоминералогических наук Н.Н. Тихоновича, который в 1934 году (будучи ссыльным в Ухту) выдвинул идею вскрыть нефтяной пласт шахтой; профессора, доктора геолого-минералогических наук, дважды лауреата Государственной премии, Героя Социалистического Труда А.Я. Кремса (репрессирован и сослан в Ухту в 1939 году, реабилитирован в 1956 году) – разработал научные основы шахтной добычи тяжелой нефти; ряда других геологов и инженеров (Жангабалов, 2020).

Но история Яреги имеет и негативные проявления в виде осознанного затягивания комплексного освоения в силу межкорпоративных разногласий. Совершенствование термошахтной добычи нефти проводит ПАО «Лукойл», которое титановыми рудами не занимается. Последнее являлось предметом деятельности ОАО «Ярега-руда», однако для этой компании в приоритете оказались финансовые интересы, а не производственно-технологические. Она правомерно лишена лицензии на разработку титановых руд. Такого рода перипетии к тематике нашей статьи имеют отношение лишь в одном аспекте – как в условиях рыночной конъюнктуры быть «уникальным»?

В стратегическом плане ответ на этот вопрос следует искать в проблематике частно-государственного партнерства, регулировании межкорпоративных отношений, программно-целевом управлении. Экспериментальный же подход к организации комплексных производств связан в большей мере с текущими обстоятельствами. С их учетом весьма привлекательной представляется рекомендация Ухтинского государственного технического университета организовать в нефтяной шахте учебно-производственную лабораторию, где в натуральных условиях можно изучать геологическое строение пласта, механизм нефтеотдачи, отрабатывать различные технологии бурения и конструкции скважин различной конфигурации; организовать базовые учебно-производственные полигоны в шахте и на поверхности для отработки современных технологий и технических средств, стажировки и обучения квалифицированных кадров в сфере освоения ресурсов (Рузин, 2010). Сюда же целесообразно включить экспериментальные исследования процессов обогатительной переработки титанооксидного сырья методами карботермии, автоклавной обработки и флотации (Проблемы создания..., 1994; Рябков и др., 2013).

Уникальность Яреги приобретает общественный характер. Повышенный интерес академической науки, высшего образования и населения республики к ее проблемам может положительно повлиять на формирование здесь горно-химического комплекса и одновременно на создание в его структуре научно-образовательного центра.

Перспективные направления экспериментального подхода к организации и размещению новых производств

Базовыми технологиями дальнейшего развития природно-ресурсной экономики Республики Коми являются следующие:

– переработка первичных углеводородов с целью получения химических продуктов;

– новые способы добычи рудных полезных ископаемых, их обогащения и переработки с использованием геомеханических, гидрометаллургических, ядерно-физических и биохимических методов, рентгеновской сепарации руд и др.;

– производство природных материалов с высокими потребительскими свойствами и качествами;

– химическая переработка древесной зелени, отходов лесозаготовки и деревообработки, применение биохимических технологий в сельском хозяйстве.

Перечисленные направления технологического развития считаются ключевыми во многих других регионах страны, однако необходимо принять во внимание, что в Республике Коми возникли особые геолого-географические и социально-экономические обстоятельства их реализации:

– геолого-географические – в республике выявлены такие территориальные сочетания полезных ископаемых, характеристики которых предопределяют необходимость поиска новых технологий их комплексного освоения и использования (Асхабов и др., 2015);

– социально-экономические – у республики нет другого пути сбалансированного и благополучного развития, кроме как диверсификация структуры природно-ресурсного хозяйства с организацией высокотехнологичных и высокодоходных рабочих мест (Лаженцев, 2020).

Углеводородная химия. В связи с проблематикой структурной трансформации мировой энергетики и технологического суверенитета России все более актуальным становится комплексное использование углей, включая получение из них кокса, жидкого топлива, производства адсорбентов, углеграфитовых материалов, термографитов. Примерно такую же мотивацию имеет комплексное использование нефти и газа, когда их составляющие – этан, бутан, пропан, сероводород – являются сырьем для производства полихлорвинила, пластмасс, газовой серы, минеральных удобрений, а гудрон и мазут – для производства нефтяного кокса и других продуктов. В комплект горно-химического сырья входят также торф и сланцы.

Химическая переработка углеводородов в Республике Коми имеет весьма основательные стартовые позиции (Бурцев и др., 2015; Бурцев и др., 2016). Доказана возможность и целесообразность переработки углей Печорского бассейна методами полукоксования и газификации с получением ценного топлива (бес-сернистого и высококалорийного) и сырья для химической переработки с выходом синтетического жидкого топлива, сорбентов, и высокоуглеродистых материалов, например фуллеренов (подобие графита или алмаза); производства углещелочных реагентов, углегуминовых препаратов и гуматов из бурых углей, содержащих до 40–50% гуминовых кислот (органических веществ, повышающих плодородие почв); переработки горючих сланцев с получением сланцевого масла, топливного газа и сланцевой золы.

По нашему мнению, в данную совокупность целесообразно включить производство игольчатого кокса – углеродного продукта, получаемого из нефтяного и угольного сырья и используемого для получения широкого спектра графитовых материалов. Этот продукт в России является крайне дефицитным, относительно новым для ее экономики; он может быть произведен из альтернативных источников и по различным технологическим схемам. Химикотехнологические основы формирования игольчатого кокса продолжают совершенствоваться и также требуют экспериментальной проверки (Обухова и др., 2024).

Каждое направление углеводородной химии в экспериментальном плане можно рассматривать по отдельности, например углехи-мию в Воркуте. Но и сопряженное их проектирование не исключается. Один из вариантов такого сопряжения – создание комплексного технопарка с правилами и нормами функционирования, установленными для особых экономических зон. Местом его размещения могла бы стать Печора – город, равноудаленный от основных источников формирования углеводородной химии (воркутинского и интинского угля, ухтинских и усинских нефтепродуктов и перспективных месторождений горючих сланцев) и имеющий удобное транспортное положение, а также крупную энергетику.

Физико-химические и экономические инновации в добыче и переработке рудных полезных ископаемых . Рудных месторождений в Республике Коми много, но только два из них – Вежаю-Ворыквинское и Верхне-Щугорское (ОАО «Боксит Тимана») – разрабатываются и вносят существенный вклад в развитие алюминиевой промышленности страны (объем добычи боксита – около 3 млн тонн в год). Третье, Пижем-ское месторождение (крупнейшее в России и мире по ресурсам и запасам титанового и кварцевого сырья), готовится к освоению. Научнотехнологические инновации по бокситам осуществляет Объединённая компания «Русал», по титану и кварцу – группа компаний «Руститан». Все остальное (хром, марганец, барит, золото, жильный кварц, горный хрусталь, калийно-магниевая соль и др.) – нераспределенный фонд недр, включение которого в экономику страны и Республики Коми во многом зависит от оценки возможностей применения физикохимических геотехнологий и особых форм территориальной организации горного хозяйства.

Тематика геотехнологий объемна и многоаспектна. И это не случайно, поскольку разработка каждого конкретного месторождения опирается не только на типовые схемы, но и на «индивидуальные» методы горного дела. Именно в них реализуется такая новизна, как подземное растворение и выщелачивание, скважинная гидродобыча, воздействие теплового поля на горный массив, добыча полезных ископаемых из подземных вод, микробиологические приёмы обогащения минерального сырья, электрическая и магнитная сепарация слабомагнитных руд и др. Зачастую возникает необходимость комбинирования различных физико-химических способов добычи руд и их обогащения.

Специфика подбора геотехнологий особенно ярко проявляется при освоении месторождений полезных ископаемых, расположенных на труднодоступных территориях, каковым является Арктический ( Приполярный и Полярный) Урал. Здесь интенсивно разрабатывается месторождение хромитов «Центральное» геологического массива Рай-Из (расположено в ЯмалоНенецком АО в 35 км от ж. д. станции Харп – Северное сияние), перспективными для освоения считаются также Западное, Войкаро-

Cыньинское, Саум-Кеу и Лаптопайское месторождения хромитов; детально изучено Парнокское месторождение марганца, ведется оценка запасов железо-скарновых руд (Юнь-ягинское), тантала, ниобия и редких земель (Тай-Кеу), барита (Хойлинское), полиметаллов (Саурейское, Харбейское, Лекын-Тальбейское и др.), золота и серебра (Петропавловское), жильного кварца и горного хрусталя (Желанное) (Брусницын, 2015; Викентьев, 2020). Применительно к экспериментальной тематике показательным является суждение исследователей, изучающих минерально-сырьевую базу этого проблемного региона, о том, что не только запасы полезных ископаемых представляют ценность, но и уникальность самого природного объекта, позволяющая совершенствовать геологическую науку и горнорудное производство (Вахрушева и др., 2023).

Геотехнологический аспект освоения минеральных ресурсов Арктического Урала существенно влияет на территориальную организацию горного хозяйства, включая экспедиционный, сезонный и вахтовый методы. Ранее была установлена целесообразность районного метода, когда одновременно осваивается группа месторождений с общим инфраструктурным обеспечением8, возможность подключения двух и более рудников к одной обогатительной фабрике, размещаемой в ближайшем городе или поселке. В нашем случае речь идет о Воркуте и Инте (Кузнецов, Лаженцев, 2025). Теперь же можно предположить, что сама схема обогащения (дробление, флотация, гравитация, сепарация…) может быть многопрофильной с дополнительными операциями доводки продуктов геотехнологий до кондиций, необходимых металлургии, электрохимии, оптическому или другому производству, а также получением полупродуктов, например, посредством фьюмин-гования, хлоридовозгонки и др.

Такую фабрику вместе с рудниками и приисками можно рассматривать как горно-химикометаллургический комбинат с относительно свободным размещением самой фабрики, не привязанной непосредственно к конкретному месторождению полезных ископаемых. С учетом особо трудного экономического положения Инты, возникшего после закрытия угольных шахт, начать реализацию планов по внедрению геотехнологий желательно именно в этом городе. Здесь заканчивается строительство небольшого завода карбидов и ферросплавов, который в дальнейшем мог бы стать частью указанного комбината.

Комбинированная форма производства упрощает организацию изготовления и испытания новых природных материалов и композитов. Физико-химическая структура некоторых из них разработана в институте химии Коми НЦ УрО РАН под руководством доктора геолого-мнералогических наук Б.А. Голдина и доктора химических наук Ю.И. Рябкова. Имеются основательные доказательства ускоренного развития данного направления экономики республики, включая производство композитов, серобетона, разнообразных керамик, каменного литья, базальтового и оптического волокна, искусственных кристаллов, синтетических изделий (Голдин и др., 2010; Рябков и др., 2013; Беляев и др., 2023).

Органическая химия в лесном и сельском хозяйстве . Такие технологии, как эмульсионная экстракция, гидролиз, окисление, позволяют переработать растительные ресурсы в ценные биологически активные вещества и пищевые добавки. Под руководством академика А.В. Кучина (ИХ Коми НЦ УрО РАН) проведены исследования с выходом на практику получения препаратов ВЭРВА и ВЭРВА-ЕЛЬ, эмульсионного экстракта из древесной зелени, биопрепаратов для защиты растений, живичного скипидара и ряда других9 (Хуршкайнен, Кучин, 2011). Экспериментальное апробирование некоторых препаратов в земледелии показало их эффективность (Юдин, 2021). Высокая потребность в биохимических продуктах обусловливает актуальность для республики проблем комплексного использования лесных ресурсов и развития лесохимии как «разветвленной» отрасли хозяйства.

Многие направления органической химии находятся за рамками большой лесохимии (в Республике Коми ее представляет Сыктывкарский ЛПК по производству целлюлозы и бумаги) и общих процессов химизации сельского хозяйства, встраиваясь в фармакологию и фармацевтику, а также в лесное хозяйство и повышение продуктивности небольших земельных участков – дачных, приусадебных и фермерских.

Экспериментальная органическая химия для медицины, ветеринарии, лесного хозяйства и локального земледелия занимается в основном «малыми дозами» и миниатюрными технологиями, а потому сами предприятия научно-производственного профиля могут иметь примерно такие же формы и состоять из небольшого числа промышленных установок по переработке зелени, опилок, древесной стружки, коры. Кроме стационарного оборудования в состав таких предприятий целесообразно включить мобильные модули по первичной переработке зелени и древесных отходов непосредственно на месте лесозаготовок с охватом всего Сысоло-Вычегодского лесоэкономического района. Центром экспериментальной лесохимии станет Сыктывкар с его ближайшим окружением (местечко Еляты, где находится Выльгортская научно-экспериментальная биологическая станция Коми НЦ УрО РАН, и село Зеленец, где создается индустриальный парк).

Общие условия экспериментального подхода

Общей предпосылкой экспериментального подхода к организации и размещению в Республике Коми рассмотренных в статье производств является кооперация между исследовательскими институтами и производственными предприятиями. Основой кооперации выступают долгосрочные договоры по поводу генерации научных знаний непосредственно на производстве с целью решения конкретной научно-технической или другой инновационной задачи (Лаженцев, 2024b).

Экспериментальный подход подкрепляется также необходимостью опытной проверки электронных технологий, геоинформатики, горно-геологических информационных систем и дистанционного управления при решении проблем освоения и использования природных ресурсов арктических и северных территорий. Для этого прежде всего желательно усилить роль самой заводской науки, которая местами сохранилась еще с советских времен и существенно способствует решению сложных проблем технологического развития.

Интерес к изучению и освоению месторождений минерального сырья арктических и приарктических территорий, как правило, реализуется в рамках норм экономической целесообразности. Поэтому правильной будет ориентация на выборочное и поэтапное освоение с учетом реальных возможностей внедрения новых технологий, строительства автозимников и дорог круглогодичного действия, использования особых транспортных средств и вахтовых комплексов. В данном случае проблемность заключается не в создании новых рабочих мест и росте численности населения, а в получении крайне дефицитных продуктов и их рациональном использовании в системе всей национальной экономики. Вместе с тем ценность приобретает и сам опыт хозяйственной деятельности в условиях экстремального климата и крайней северной периферии, ради которого иногда приходится идти на дополнительные затраты.

Автор полагает, что организация на Севере, а тем более в Арктике, производств экспериментального характера возможна только на основе программно-целевого планирования, осуществляемого на федеральном уровне, с учетом рекомендаций по поводу формирования проектов и программ полного инновационного цикла (Ленчук, Филатов, 2024) и с ориентацией на лучшие показатели деятельности технопарков в России (Бывшев и др., 2024).

Заключение

Совмещение научно-экспериментальных работ и обычной экономической деятельности в северных и арктических регионах необходимо в силу логики технологического развития природно-ресурсных отраслей хозяйства. Автор попытался показать возможность такого совмещения на примере Республики Коми, исходя из трех оснований:

– специфическое участие республики в развитии национальной экономики, когда опыт и результат инженерных решений приспособления к экстремальным и сложным климатическим условиям и к решению проблем комплексного использования природного сырья с пользой передаются в другие районы страны;

– острая необходимость включения в экономику России дефицитных минеральных и биологических ресурсов, значительная часть которых находится на территории республики и регионов-соседей;

– уникальность природных объектов, изучение и использование которых способствует развитию самой науки и формирует общественный интерес к познанию окружающей среды.

Из статьи следует, что в Республике Коми могут быть размещены предприятия по переработке минерального и биологического сырья с выпуском новых видов продукции и одновременно с подготовкой исследовательских и образовательных программ, проектно-сметной документации, патентов на открытия и изобретения в области соответствующих технологий. Таких предприятий будет немного, но именно они сыграют роль локомотива в качественном преобразовании экономики республики. В системе товарного хозяйства они могли бы функционировать в форме малого и среднего бизнеса с наличием оргструктур заводской науки и с вхождением в национальную систему технологической кооперации.

Экспериментальный подход к организации новых производств имеет также экономикогеографический аспект, когда природноресурсный потенциал конкретного геологического или биологического ареала реализуется через организацию многопрофильных произ- водственных комбинатов, что для арктических и северных регионов особенно актуально.

Предпроектные обоснования научноэкспериментального характера в Республике Коми касаются:

– преобразования компании «Яреганефть» в Ярегский горно-химический комбинат с организацией в его структуре научно-образовательного центра;

-

– создания на базе АО «Воркутауголь» углехимического комбината;

-

– строительства Печорского технопарка углеводородной химии с использованием угля, продуктов нефтепереработки, сланцев и торфа;

-

– создания Интинского горно-химикометаллургического комбината с включением в его состав строящего завода по производству карбидов и ферросплавов;

– организации Сыктывкарского экспериментального комбината лесохимии с использованием производственных площадок Зеленец-кого индустриального парка и Выльгортской научно-экспериментальной биологической станции Коми НЦ УрО РАН.

При положительном решении вопроса о проектировании указанных предприятий (всех или частично) необходимо включить их в Схему территориального планирования Республики Коми с целью оптимизации развития инфраструктуры и использования ресурсов общего предназначения.