Организация молокоприемных пунктов при молочно-товарной ферме

Автор: Иван Николаевич Краснов, Александра Юрьевна Краснова, Валентина Викторовна Мирошникова

Журнал: Фермер. Поволжье @vfermer-povolzhye

Рубрика: Животноводство

Статья в выпуске: 8 (85), 2019 года.

Бесплатный доступ

Показана возможность и целесообразность организации молокоприемного пункта непосредственно на сельской молочной ферме небольшого хозяйства. Такая ферма представлена в виде модулей из отдельно стоящих помещений с возможностью расширения. Дано описание процесса производства молока, технологии доения и первичной обработки молока с использованием пастеризации на основе применения гидродинамического нагревателя (ГДН), то есть нагревателя с непосредственным нагревом молока.

Короткий адрес: https://sciup.org/170177480

IDR: 170177480 | УДК: 637.125

Текст научной статьи Организация молокоприемных пунктов при молочно-товарной ферме

Показано, что источниками потерь тепловой энергии в серийных пастеризаторах являются потери в окружающую среду, а также с потоком воды для охлаждения. Для уменьшения потерь тепла и энергии предложены теплоизоляция на наружной поверхности нагревателя молока путем монтажа вокруг него выдерживателя и усовершенствованная конструкция ячей на роторе и статоре ГДН. Получены расчетные зависимости для определения основных параметров усовершенствованного пастеризатора с гидродинамическим нагревателем (скоростные показатели, усилия, действующие в основных деталях и узлах, расход энергии на привод). Установлено, что в конструкции ГДН необходимо использовать полое утепление, выполняющее одновременно роль выдерживателя молока, в котором осуществляется окончательная пастеризация молока.

Для снижения затрат энергии на привод ГДН рекомендовано различное количество продолговатых ячеек в роторе и статоре с установкой их под разными углами наклона к оси ротора, что обеспечивает поочередный срез слоев молока и снижение усилий на этот процесс. Предусмотрена доработка прифермского молокоприемного пункта с возможностью приемки молока от личных подсобных и фермерских хозяйств, накопления его в течение суток до отправки на реализацию или на молочный завод, а для сохранения качества молока предусмотрена пастеризация по мере приема его и производства на модульной ферме.

В настоящее время в Российской Федерации в связи с сокращением поголовья крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях более 80% молока производится в небольших сельскохозяйственных организациях, крестьян- ских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения. Однако в таких условиях разрозненности хозяйств сбор и реализация молока затруднены, повышается длительность хранения и его бактериальная загрязненность. Восстанавливаемые же и вновь строящиеся молочные фермы обычно оборудованы доильно-молочными блоками, не приспособленными к приему молока от населения, и не имеют прямых договоров с молочными заводами.

В представленной работе показана возможность и целесообразность организации молокоприемного пункта в сельской местности на базе одного из коровников фермы. Для примера принята разработанная авторами по заданию Министерства сельского хозяйства РФ модульная молочная ферма на 100 коров с малозатратной экологически безопасной системой получения молока.

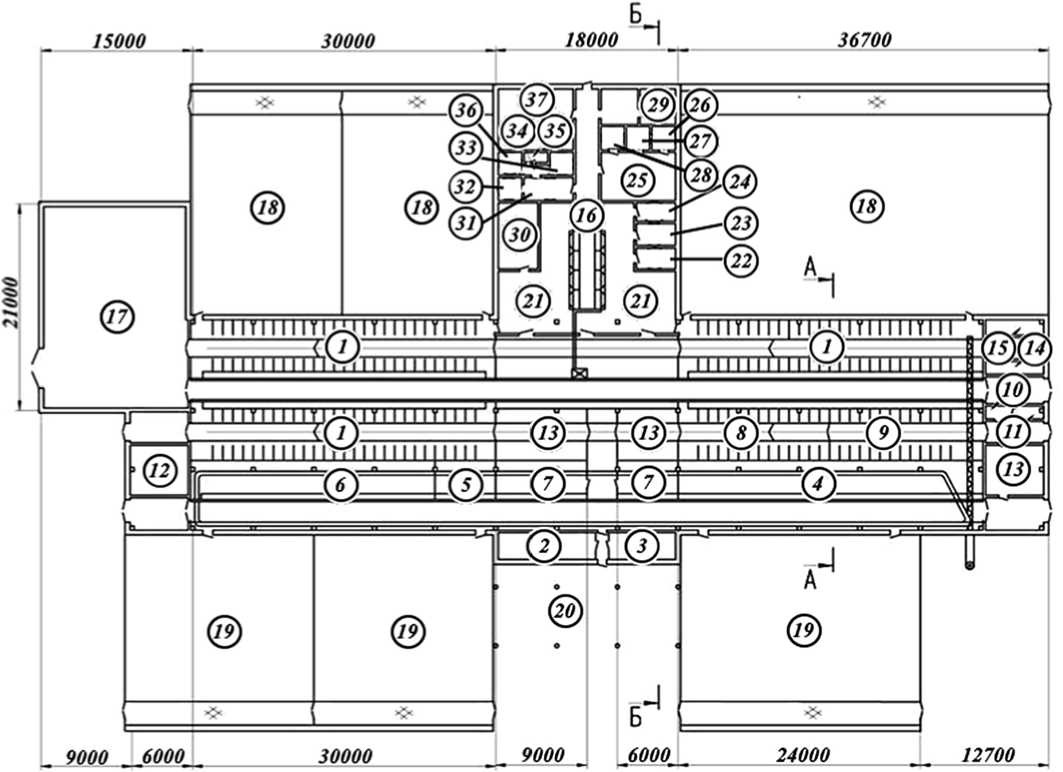

На ферме предусмотрено наличие административно-производственного, кормоприготовительного, основного, доильно-молочного модулей и модуля по производству комплексных органических удобрений (рис. 1).

Модули выполнены в виде отдельных одноэтажных зданий или отдельно стоящих прямоугольных в плане блоков с возможностью варьирования их расположением относительно друг друга, увеличением или сокращением мощности самой фермы с учетом различных условий ее функционирования.

На ферме принята поточно-цеховая система производства молока. С учетом возраста и физиологического состояния все животные фермы разделены на технологические отдельные группы, размещенные в специальных цехах.

Кормоприготовительный и основной модули расположены в одном едином здании. В нем имеются: помещение для содержания коров (рис. 1), подразделенное на три секции 1, каждая из которых рассчитана на содержание 25 дойных коров; секция 8 для 12 сухостойных коров беспривязного содержания; секция 9 на 12 глубокостельных коров и нетелей привязного содержания. В центре помещения расположены секции 7 для новотельных коров, телятник-профилакторий 3 на 6 голов, денники 2 для отела животных и участок 13 для управления стадом. Вдоль одной из сторон здания размещены секции 4, 5 и 6 для беспривяз- ного содержания молодняка разных возрастов. Снаружи здания для коров и молодняка предусмотрены выгульные площадки 18 и 19, между которыми имеется навес 20 для мобильных машин фермы.

Доильно-молочный модуль располагается в боковой пристройке коровника.

Здесь перпендикулярно продольной оси здания расположен доильный зал с серийной доильной установкой марки УДА-8А и траншеей 16 для работы доярок. К доильному залу примыкают накопительные площадки 21 с расколами для прогона коров в доильные станки и выпуска их после доения с возможностью прогона в секции коровника.

Кроме того, в коровнике расположены вакуум-насосная 24, молочная 25, участок 26 хранения средств для мойки и дезинфекции доильно-молочного оборудования, лаборатория молочная 37, котельная 30 с нагревателями воды, в том числе для подмывания вымени и промывки доильной аппаратуры, вентиляционная камера 29, электрощито- вая 22, кабинет 32 для бригадира, комната 31 для персонала фермы, гардероб 35, душевые 33 и туалеты 36.

Модуль 17 для приготовления полнорационных кормовых смесей на базе агрегата марки «Доза КК-1» расположен в торце здания. Смешивание, доставка и раздача кормов производятся мобильным измельчителем-смесителем раздатчиком кормов марки «Хозяин» ИСРК-12Г.

В коровнике также расположены кабинеты 10 и 11 лаборатории для искусственного осеменения коров, участок 13 зооветеринарной обработки животных, вентиляционная 15 и ветеринарная аптека 14.

Уборка навоза в секциях сухостойных и дойных коров производится скреперной установкой марки ТСГ-250, а в секциях для телят и молодняка разных возрастов – скребковым транспортером марки ТСН-160. Весь навоз поступает в загрузчик навоза (ЗНШ), а затем – в сменный контейнер.

На ферме предусмотрено доение коров как в основных секциях, так и в послеродовой секции с использова-

Рис. 1. План и разрез модуля коровника с молочным блоком

нием доильного аппарата ДА-2М или его усовершенствованного варианта – АДУ-1.

Коровы основных секций доятся в доильно-молочном модуле на установке доильной марки УДА-8, которая имеет индивидуальные станки и представляет автоматизированный вариант доильной установки марки УДТ-8. Выдоенное молоко от доильных аппаратов подается в молокопровод и транспортируется в сборник молока, расположенный в отделении молочной. В молочной насосом молоко подается в систему первичной обработки для очистки фильтрацией, охлаждения и транспортировки в емкость для хранения, вплоть до отправки на молочный завод или на пастеризацию.

Доение коров в послеродовой секции осуществляется на доильной установке УДВ-Ф-15. Молоко, надоенное от коров, содержащихся в этой секции, также подается для первичной обработки в доильно-молочный модуль. Предусмотрена возможность приема молока от коров, содержащихся

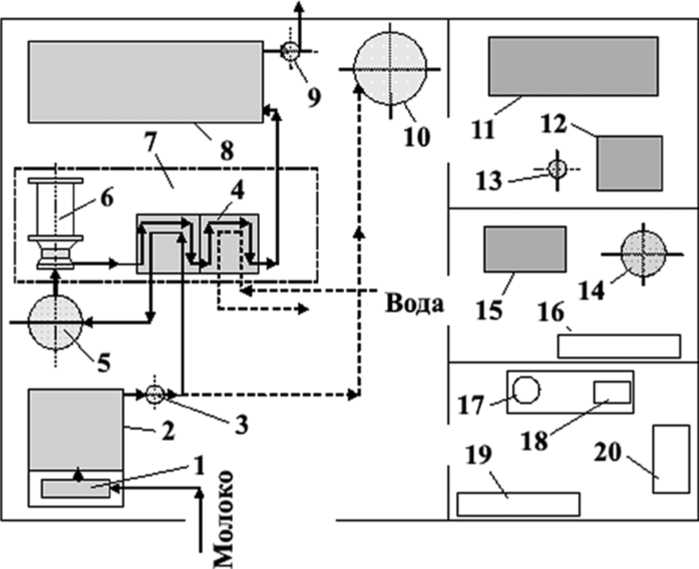

Рис. 2. Предлагаемый вариант планировки пункта приема и обработки молока:

1 – весы молочные СМИ-250; 2 – бак молокоприемный И1-ОБМ-500; 3, 9 – насосы молочные НМУ-6; 4 – охладитель и регенератор молока; 5 – сепаратор-очиститель марки ОМ-1; 6 – нагреватель гидродинамический; 7 – установка пастеризационная;

8 – резервуар-охладитель марки РПО-2,5; 10 – молочный резервуар И1-ОБМ-100;

11 – установка холодильная ТХУ-14; 12 – бак для охлажденной воды; 13 – водяной насос 1,5 К-8/19; 14 – водонагреватель марки УАП-400; 15 – бак И1-ОБМ-250 для раствора; 16, 19 – шкафы; 17 – лабораторная центрифуга ЦМЛП-24; 18 – прибор «Лактан-4»;

20 – рабочий стол.

в хозяйствах населения. Такое молоко поступает в молочную и накапливается в смеси с молоком, полученным на ферме в течение суток (с учетом однократного забора его на молочный завод).

Для обеззараживания и повышения срока хранения все молоко перед хранением на ферме подвергается пастеризации. Для этого, как известно, наиболее применимы во всех странах мира паровые пастеризаторы, при конденсации пара в которых организуется значительно больше тепла.

Установка и использование паровых пастеризаторов (пастеризаторов косвенного нагрева молока) на небольших фермах обычно сопровождается большими дополнительными затратами средств на строительство котельной, получение пара, подачу воды, монтаж вытяжных систем и автоматики.

Выявлена целесообразность использования в пункте 37 приема, первичной обработки и хранения молока наряду с оборудованием для очистки и охлаждения молока пастеризационной установки непосредственного нагрева, снабженной гидродинамическим нагревателем (рис. 2).

Предлагаемый вариант пункта приема и обработки молока укомплектован серийным оборудованием, используемым в предложенном молокоприемном пункте.

Стоимость такого пункта с набором указанного оборудования существенно ниже стоимости типовых молочных залов при фермах крупного рогатого скота, в основном за счет отсутствия здания котельной и парового котла.

Молоко, поступающее в молокоприемный пункт от коров, содержащихся на ферме, и все молоко, принимаемое от хозяйств населения, взвешивается на весах 1 и подается в молокоприемный накопительный бак 2, из которого далее насосом 3 подается в секцию пастеризационной установки 7, подогревается в регенераторе 4 до температуры 60–61°С поступающим из выдержива-теля горячим молоком. После пастеризации молоко поступает в сепаратор-очиститель 5, где подвергается очистке под действием центробежных сил, и затем в нагреватель гидродинамический 6 (ГДН).

Подогретое и очищенное молоко наполняет ячейки ГДН и нагревается до температуры пастеризации порядка 75°С. Далее на выходе горячее молоко, пройдя выдерживатель, подается в двухсекционный регенератор тепла 4. В первой секции пастеризованное молоко потоком холодного молока охлаждается по пути его движения в гидродинамический нагреватель, во второй секции производится окончательное охлаждение молока до температуры 5°С холодной водой из бака 12, например, холодильной установки 11.

Основным тепловым аппаратом в пастеризационной установке с прямым нагревом молока является гидродинамический нагреватель (ГДН), отличающийся от серийных гидродинамических нагревателей уменьшенными потерями тепла в окружающую среду. Кроме того, в усовершенствованном нагревателе устранен и недостаток в части неравномерной пульсации нагрузок из-за синхронного совпадения всех ячеек ротора и статора при его работе.

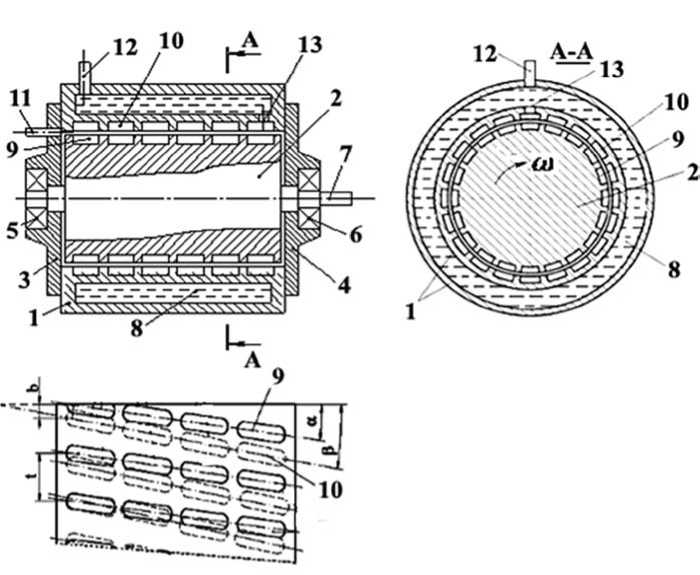

В предложенном авторами нагревателе по патенту Российской Федерации № 2 398 499 (рис. 3) ячейки выполнены по винтовой линии рядами на поверхности статора и ротора, причем углы наклона осей симметрии ячеек ротора и статора различны, различен и их шаг расстановки.

ГДН включает корпус 1, представляющий собой полый цилиндр с ротором 2 внутри него, крышки 3 и 4, установленные с обеих сторон корпуса. В статоре 1 имеется полость 8, выполняющая роль выдерживателя, объем которого соответствует производительности устройства. Дополнительно выдержи-ватель выполняет и роль теплоизолятора наружной поверхности, что сокращает потери тепла в окружающую среду.

На роторе рядами профрезерованы продолговатые ячейки 9 с шагом t и под углом α к его оси, а на внутренней поверхности статора 1 – точно такие же ячейки 10, но с другим шагом расстановки их рядов, из-за чего количество ячеек в статоре меньше, чем в роторе. Углы наклона β и α рядов ячеек статора и ротора различны, их разность обеспечивает постепенный срез слоев молока, что дает более равномерную пульсацию нагрузки.

На крышках нагревателя расположены патрубки подачи молока 11 и вывода 12 нагретого до температуры пастеризации молока в выдержива-тель.

При работе молоко по патрубку 11 поступает в зазор между ротором и статором, заполняя ячейки 9 и 10. В процессе вращения ротора оно захватывается рядами ячеек, из-за разгона ячейками ротора и резкого торможения ячейками статора молоко подвергается гидродинамическому воздействию, а также интенсивному трению слоев молока между собой и о контактирующие с молоком поверхности рабочих органов. Из-за этого и вихреобразования происходит нагрев молока до температуры его пастеризации.

Нагретое молоко через отверстие 13 поступает далее для выдержки в полость 8 статора и уже пастеризованное выводится через патрубок 12 из нагревателя для производства последующих процессов регенерации, охлаждения и хранения.

Перегородки между ячейками в ГДН представляют собой своеобразные лопатки, а проточная часть образована ячейками и зазором между ротором и статором. Толщина этого слоя молока меняется от максимальной при совпадении ячеек до минимальной в соответствии с зазором между рабочими органами ГДН. Собственно конструкция ГДН напоминает центробежный насос и дает возможность исклю-

Рис. 3. Общий вид гидродинамического нагревателя молока: 1 – статор нагревателя;

2 – ротор; 3 и 4 – передняя и задняя крышки; 5 и 6 – передний и задний подшипники; 7 – вал; 8 – полость в статоре; 9 и 10 – ячейки ротора и статора; 11 и 12 – патрубки подачи и отвода молока; 13 – отверстие.

Рис. 4. Схема процесса течения молока в проточной части нагревателя: 1 и 2 –ротор и статор; 3 –ячейки нагревателя.

чить монтаж дополнительного насоса в пастеризационной установке.

Относительная скорость молока ω1 зависит от разности угловой скорости ротора ωо и усредненной скорости молока ω (рис. 4) и определяется по формуле

ω 1 = ω 0 – ω . (1)

На статор с внутренней стороны действует центробежная сила, вызванная угловой скоростью молока

Р = mRω2 , (2)

где m –масса пастеризуемого молока в проточной части нагревателя, кг;

R -внутренний радиус проточки статора ГДН, м.

В ГДН объем проточной части представляется суммой объемов зазора толщиной b между рабочими органами и объема ячеек статора и ротора

V = VЗ + VЯ = π(R2 – R12)B + πr2Bn, где R1 –радиус ротора наружный, м;

В – ширина нагревателя, м;

r и n –радиус (м) и количество ячеек (например, сквозных) в нагревателе.

Масса молока в проточной части ГДН определяется по уравнению m=V· γ= [π(R2 – R21)B+ πr2Bn] γ, где γ –удельный вес молока, кг/м2.

Следовательно, давление пастеризуемого молока на внутренние стенки статора можно определить по формуле

P [ π(R2 – R2 )B+ πr2Bn ] γ·R·ω2 p= F = 1 π R B =

(R2 – R21+r2n) γ·ω2, где F –площадь отверстия расточки статора под установку ротора, м2.

Сила трения молока о поверхность статора под действием давления может быть определена по предложенной Г.А. Куком в работе формуле

ω2

τ0= ερ 8 , Н, где е - коэффициент учета сопротивления потоку молока; ρ – плотность молока, ρ = γ/g, кг/м3.

На всю поверхность статора F в нагревателе будет действовать сила Fτ , тогда мощность на преодоление этой силы будет

N = ερ 8 ηω· 130 2 · πRB, ВТ где η –КПД передачи в приводе ГДН.

Угловая скорость ω перемещаемого молока вдоль зазора ротор – статор меньше угловой скорости т о вращения ротора совместно с лопатками. Ею определяется не только величина критерия Рейнольдса Re

ωD γ e μg , где μ – вязкость молока, но и сила, вызывающая смещение молока по поверхности статора радиусом R

ω2R2

Fτ0= ερ 8 F, где F = πR·B.

Действие этой силы на всей ширине В ротора приводит к появлению момента, определяемого по формуле

ω2R4

M = ερ 8 π·B.

В принципе этот момент соответствует моменту сил, которые воздействуют на лопатки самого ротора, учитывая, что каждая из этих лопаток пронизывает при вращении ротора слой молока высотой r при относительной угловой скорости ω1 и преодолевает гидравлический напор молока фронтальной поверхностью высотой r и длиной В , при этом

P 1 =

ρω21 2

R2 x ·B,

где Rx -радиус расположения элементарной площадки на лопатке ротора.

В пределах известной высоты и длины лопатки от этого напора возникает элементарный момент dM = ρ ω BR2 ·dR ·R 2 1 x xx

Изменение давления жидкости р1 в относительном движении для лопастных агрегатов обычно учитывается известным коэффициентом c = B/r для плоских форм лопаток. Однако сферическая поверхность лопатки ротора гидродинамического нагревателя допу- скает скольжение слоев срезаемого слоя молока по ней, что можно учесть, введя дополнительный коэффициент С1. Тогда

C =

C 1

B r .

С учетом количества лопаток на роторе z и этого поправочного коэффициента получим для момента, приложенного к оси ротора, следующую зависимость:

B2 ω2

M = C1 r · zρ 8 1 (R41 – R42 ).

Приравняв (14) к (10) и учитывая, что ω = ω0 – ω1 , получим

ω0 – ω1 2 C1zB R41 – R42

( о , ) ~ пег R4 ’ отсюда о, можно определить по фор- муле

ω1

ω 0

C 1 zB R4 1 – R4 2 1+ π ε r · R 4

Затем по ω = ω0 –ω1 можно найти и угловую скорость молока

C1·z·B ω = ω0= ( 1 + π · ε · r ·

R41 – R42 R 4

).

Анализ приведенных зависимостей показал, что мощность двигателя для привода ГДН можно определить не только по формуле (7), но и используя следующее выражение:

N = M· ω0 =

c1B2zρω21· ω0 8 r

(R41 – R42).

Тогда с учетом КПД нагревателя

M·ω

0 , кВт.

N = η · 1 0 2

По зависимости (18) снижение мощности привода ГДН возможно сокращением количества лопаток и изменением шага размещения их на рабочих органах, то есть поочередным их раскрытием (а не синхронным) в процессе работы нагревателя.

Максимальная производительность ГДН тогда будет равна

GT = δ·B· υ, м3/с, где 3 -зазор радиальный ротор -статор, м;

υ –окружная скорость молока в этом зазоре, м/с.

Учитывая, что и = mR , максимальная производительность определится из выражения

GT ͌ 6R2δBω.

Таким образом, производство молока на малой молочной ферме необходимо сопровождать приемом его от населения поселка и первичной обработкой с пастеризацией его на основе использования гидродинамических нагревателей, для расчета параметров которых получен ряд приведенных в настоящей работе зависимостей. В конструкции ГДН целесообразно использовать полое утепление, выполняющее одновременно роль выдерживателя молока. Для снижения затрат энергии на привод ГДН рекомендовано различное количество продолговатых ячеек в роторе и статоре с установкой их под разными углами.

Азово-Черноморский инженерный институт – филиала ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» f