Организация охоты на мигрирующих гусей в Предбайкалье: определение квоты изъятия

Автор: Мельников Юрий Иванович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Биологические ресурсы: фауна

Статья в выпуске: 1-4 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

На территории Предбайкалья (Иркутская область) зарегистрировано пребывание 9 видов гусей и казарок. 7 видов отличаются либо крайне низкой численностью, либо отмечаются только залетом. В тоже время здесь проходят основные миграционные пути двух массовых видов гусей, на которых возможна организация охоты: белолобый гусь и гуменник. Основную часть пролетных видов составляют гуси, населяющие восточную часть Таймырского полуострова и дельту р. Лены. Возможная величина изъятия данных видов определяется их численностью и объемами отстрела на местах гнездования и остановок на отдых во время миграции. Допустимая квота использования в Предбайкалье, как весной, так и осенью составляет 1,0-2,5% от общей численности мигрирующих птиц.

Гусь, казарка, размножение, пролет, миграция, квота изъятия

Короткий адрес: https://sciup.org/148202902

IDR: 148202902 | УДК: 598.413:639.1+631.155(571.5)

Текст научной статьи Организация охоты на мигрирующих гусей в Предбайкалье: определение квоты изъятия

Предбайкалье – преимущественно горная страна с небольшим количеством естественных крупных водоемов, пригодных для массовых остановок на отдых мигрирующих гусей. Исключением являются крупные искусственные водохранилища (Иркутское, Братское, Усть-Илимское) которые, в связи с очень большой глубиной, мало пригодны для кормовых остановок птиц данной группы. Однако они могут использоваться ими для дневок и отдыха. В первой половине XX столетия здесь зарегистрировано пребывание 8 видов гусей и казарок [1, 2], а во второй половине данного столетия подтвержден незначительный пролет черной казарки Branta bernicla [6, 14]. Статус всех зарегистрированных в Восточной Сибири видов гусей на протяжении второй половины XX столетия значительно менялся [7, 9, 13-14]. В настоящее время здесь гнездится один малочисленный подвид гуменника (около 50 пар) [7-8, 10], включенный в Красную книгу Иркутской области – таежный гуменник Anser fabalis middendorffii , и охота может вестись только на мигрирующие виды. Квота изъятия гусей должна быть увязана с уровнем их отстрела на сопредельных территориях. В данной статье обосновывается допустимый уровень изъятия гусей в Предбайкалье в период массовых остановок на отдых во время миграций.

Район работ, материал и методика. Территория, относящаяся к Предбайкалью, не связана с природными рубежами, ее границы

определяются положением Республик Бурятия, Тыва, Саха (Якутия), Красноярским и Забайкальским краями. Она хорошо делится на две части: а) равнинную, лежащую в пределах Средне-Сибирского плоскогорья и б) горную, занятую хребтами Восточного Саяна и Прибайкалья. Повсеместно широкое распространение имеют межгорные котловины, определяющие все основные особенности природных процессов Предбайкалья. Для всего региона характерны континентальные климатические условия и при невысокой озерности широкое развитие вечной мерзлоты. Явно господствует западный и северозападный переносы воздушных масс.

В данной работе представлены материалы исследований автора за более чем 50-летний период (1963-2014 гг.), а также анализ всех доступных литературных сведений. За годы работ пройдено около 20 тыс. км пеших и лодочных маршрутов и проведено около 3 тыс. часов наблюдений (суточных) на постоянных наблюдательных пунктах. Во время полевых работ обследованы практически все крупные водноболотные системы Предбайкалья, что позволило выявить общие особенности распределения и численность гусей и казарок данного региона в периоды миграций и на гнездовье (таежный гуменник) [6-7, 9-11, 13-15]. Использовались общепринятые методы исследований, адаптированные к местным условиям [2, 6, 10-12, 14-15]. Методические подходы к работе обсуждались на всероссийских и международных конференциях [6, 11-12, 15, 19-21]. В приведенных ниже материалах названия птиц даны по Л.С. Степаняну [18].

Результаты и обсуждение. Ресурсный потенциал подсемейства Anserine на территории Предбайкалья представлен черной и краснозо-бой Rufibrenta ruficollis казарками, серым Anser anser , белолобым A. albifrons , белым Chen caerulescens и горным Eulabeia indica гусями, пискулькой A. erythropus , гуменником A. fabalis (западный тундровый гуменник A. fabalis fabalis , восточносибирский тундровый гуменник A. fabalis serrirostris , таежный гуменник) и сухоносом Cygnopsis cygnoides . В Красную книгу России включены 5 видов (черная и краснозобая казарки, пискулька, горный гусь и сухонос), а в Красную книгу Иркутской области два: один подвид гуменника (таежный гуменник) и серый гусь [1-2, 6-10, 13-14]. Обычными и многочисленными видами, которые могут использоваться в периоды охоты, являются белолобый гусь и гуменник.

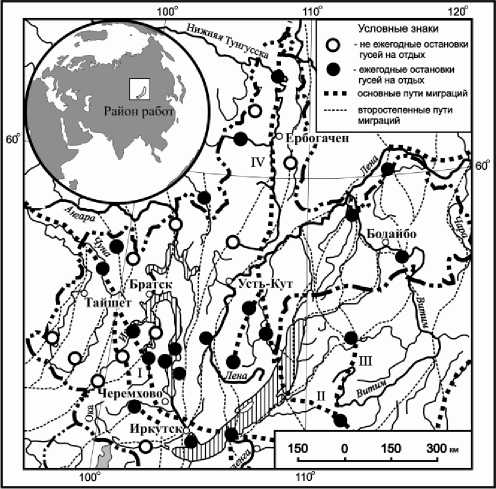

В первой половине XX столетия Предбай-калье славилось гусиной охотой, особенно в осенний период. Основная причина этого – хорошо развитое сельское хозяйство и весенняя вспашка полей. В течение всего осеннего пролета и значительной части весенней миграции птицы имели возможность кормиться на многочисленных полях, покрытых стерней злаковых культур. Уровень агротехники был невысоким и часть зерна оставалась на полях (потерянные колоски и осыпавшееся из колосьев зерно). В таежных районах численность гусей также отличалась высоким обилием. Они останавливались на отдых и кормежку в поймах таежных рек с обширными заливными лугами и осокововейниковыми болотами (Присаянье и северные районы области) (рис. 1). Гуменник и серый гусь гнездились по горным рекам Восточного Саяна и Присаянья [1, 7, 10, 14]. Таежный гуменник был обычен на гнездовье по всем крупным озерным системам. Общая численность птиц в периоды осенних миграций превышала 700 тыс. особей. В данный период сроки и нормы отстрела не устанавливались. Гусей стреляли из скрадков на местах кормежки и отдыха. Лишь единичные опытные охотники охотились на них с использованием профилей и чучел. Добычливым являлся отстрел гусей с мотоцикла по стерне убранных полей или на участках с полегшими от ветра и дождей зерновыми культурами. Таких охотников было мало, поскольку мотоциклы в это время были редкостью. Данная охота является браконьерством и добычливость ее высока. Известны случаи отстрела за осень до 35-50 гусей одним охотником (Иркутско-Черемховская равнина).

Интенсивное освоение Предбайкалья в послевоенные годы, прежде всего нерациональное природопользование в таежных районах, привело к заметному сокращению численности гусей на гнездовье. Промышленное освоение их гнездовых районов в тундрах и лесотундрах Срединного региона и Якутии также вело к сокращению гнездовых популяций наиболее массовых видов гусей [16]. В Восточных Саянах и Присаянье уже к концу 60-х годов XX столетия их гнездовые группировки практически исчезли [7, 10, 14]. Данный период совпадает с началом достаточно интенсивного использования водномоторного транспорта. С развитием агротехники и введением зяблевой вспашки убранных полей, запахиваемых сразу после уборки зерновых, резко сократилась кормовая база гусей. В результате численность птиц на остановках для отдыха и кормежки резко уменьшилась. Этому способствовало сокращение численности и даже полное исчезновение южных гнездовых группировок гусей на оз. Байкал и прилежащих к нему районах. Достаточно крупные места остановок сохранились только в глухих и малодоступных районах региона [10]. Однако немногочисленные пролетные стаи нередко можно было наблюдать на локальных участках, отличающихся благоприятными условиями для остановок на отдых и кормежку.

Рис. 1. Места массовых остановок гусей на отдых в Предбайкалье в периоды весенних и осенних миграций (1990-2014 гг.).

Основные направления миграционных потоков: I – Байкало-Ангаро-Енисейский, II – Торейско-Киренгско-Тунгусский, III – Витимо-Патомский, IV – Тунгусский

Вероятно, определенное значение в сокращении численности гусей имело и изменение климата (хорошо выраженное потепление), приводящее к уменьшению уровня обводненности

Восточной Сибири. По нашему мнению уменьшение численности гусей на первых этапах данного процесса было вызвано не столько сокращением их обилия, сколько изменением путей пролета и мест массовых остановок на отдых. Основная часть птиц пролетала данные районы транзитом и явно изменила пути миграций [10]. К концу второй половины прошедшего столетия сокращение численности гусей, вызванное интенсивным антропогенным воздействием, было несомненным. В гнездовом ареале Красноярского края их численность в это время составляла около 510 тыс. птиц [5, 16-17]. Оценки численности по Якутии отсутствуют, но, вероятно, их обилие было выше, чем в предыдущем регионе.

Достаточно детальные работы на горных перевалах в местах интенсивного пролета гусей позволяют оценить их численность в Предбай-калье во время осенней миграции в 70-х годах XX столетия в 200-250 тыс. особей при сохраняющейся тенденции к ее уменьшению. Однако надо иметь в виду, что через Предбайкалье летит большое количество птиц с севера Якутии и количество гуменников западного тундрового подвида, следующего очень мощным Енисейско-Ангаро-Байкальским миграционным потоком с Восточного Таймыра (рис. 1), может составлять не более половины данной численности, т.е. 100120 тыс. птиц. Следовательно, остальные гуси летели из гнездовых ареалов Якутии, что подтверждается присутствием в Предбайкалье на пролете восточносибирского тундрового гуменника.

В последние два десятилетия XX столетия численность гусей сохраняла тенденцию к сокращению до начала следующего столетия. Одновременно с этим отстрел птиц снижался, а условия обитания в гнездовых районах улучшались. Многие таежные и тундровые районы человеком практически не посещались. Явно наметилась тенденция к медленному восстановлению численности птиц данной группы. Очевидно, основной причиной незначительного увеличения численности гусей являлось сокращение площади зимовок и их интенсивное преследование именно в этот период. Основная часть гусей отстреливалась при случайных встречах или на Братском водохранилище, где несколько тысяч птиц останавливалось на длительный отдых, вылетая кормиться на приречные поля и луга. В таежных районах гуси специально добывались только в Катангском, Мамско-Чуйском, Бодайбинском и Черемховском районах, где известны их постоянные остановки на отдых и кормежку в периоды миграций. Анализ путевок, возвращенных охотниками (5246 путевок) показал, что средняя добыча гусей на одного охотника в разных районах составляла от 0,06 особи до 0,191,01 птицы. Добыча отдельных охотников за период весенней охоты могла достигать в Усть-Удинском районе 10-12 птиц (Братское водохранилище). Общий объем добычи, как весной, так и осенью не превышал 1,5 тыс. птиц или 0,60,75% от общего количества мигрирующих гусей.

К началу XXI столетия огромные массивы полей лесостепных районов Приангарья были заброшены и заросли полынниками и сорными травами. Сохранились локальные участки возделываемых полей, прежде всего, в лесостепи. Крупные водохранилища с обширными водными плесами обеспечивали безопасные дневки для птиц, остановившихся на длительный отдых. К концу первого десятилетия XXI столетия по-лынники на заброшенных полях начинают сменяться луговой и, отчасти, степной растительностью с достаточно высокой примесью луковых и бобовых растений. В поймах рек восстанавливаются после перевыпаса и распашки осокововейниковые болота и луговые степи. Поля после уборки зерновых культур распахиваются только перед началом весеннего сева. Создаются благоприятные условия для массовых остановок гусей на отдых и кормежку в периоды миграций. Численность гусей на остановках начинает заметно увеличиваться. Эта тенденция четко проявляется в лесостепных районах Приангарья (окрестности Братского водохранилища), Приленья и крупных озерных системах Иркутско-Черемховской равнины и Предбайкальского краевого прогиба, прежде всего, в весенний период (рис. 1). Здесь, на достаточно длительный срок, стали останавливаться для кормежки и отдыха многочисленные стаи гусей. Особенно заметно увеличение их численности на остановках в весенний период, после 2005-2007 гг. Однако даже в осенний период она вряд ли превышает 150-170 тыс. птиц, а весной – 80-85 тыс. птиц. Доля белолобого гуся среди них не превышает 15%. Ярким примером является весенний сезон 2014 г., когда раннее наступление тепла на юге Предбайкалья совпало с установившейся холодной погодой в северных регионах Якутии и Красноярского края, приостановившей их миграцию к северу. Наблюдалось постепенное накопление гусей на Братском водохранилище и по всей лесостепной зоне, где их общая численность достигала 40-45 тыс. особей (из примерно 80 тыс. пролетных птиц).

Средний размер пролетных стай составляет 35-40 гусей. Они появляются уже в начале апреля, а в отдельных случаях (2014 г.) и в конце марта. Пик пролета наблюдается в конце апреля – начале мая, хотя отдельные очень поздние пролетные стаи, задержавшиеся на местах остановок на отдых и кормежку после окончания весенней охоты, могут встречаться до 10 июня. Их численность нередко достигает нескольких сотен особей [6-7, 10-11, 14-15]. Из скоплений отдыхающих птиц на акватории Братского водохранилища на поля, луга и весенние разливы воды в лесостепи нередко вылетают тысячные стаи птиц. Весной 2014 г. среди них отмечено несколько тысяч серого гуся. В осенний период имеются встречи птиц в конце августа и первой половине сентября. Они определенно принадлежат местным гнездящимся птицам - таежному гуменнику. Основная миграция гусей начинается в последней декаде сентября, а при продолжительной теплой осени даже в конце первой декады октября. Валовый их пролет в осеннее время проходит очень быстро - за 3-5, иногда 10-12 дней. Однако общая продолжительность миграции велика и составляет около месяца, а иногда и больше. В последние годы возможны встречи серого гуся и сухоноса, а к концу пролета - черной и краснозобой казарок. Случайными залетами определяются встречи белого и горного гусей [6-7, 9,13].

Сроки миграции определяются ходом осени в гнездовом ареале и на путях пролета. Раннее наступление холодов в тундре вызывает дружный отлет гусей в более южные районы Сибири. Не накопив достаточного количества пластических веществ (жира), необходимых для длительного миграционного броска, гуси в массе останавливаются для нажировки в подходящих местах на путях пролета. В таких случаях их численность может возрастать в совершенно неожиданных местах, нередко там, где они ранее встречались в незначительном количестве. Это ведет к возрождению специальных гусиных охот, ранее почти полностью прекратившихся. В связи с этим актуальным становится определение квоты изъятия гусей в периоды миграций на территории Предбайкалья.

Необходимо отметить, что резкое снижение численности птиц, отмечаемое на пролете в Красноярском крае по Енисейско-АнгароБайкальскому направлению [5, 17], может быть не столь значительным. Транзитные миграции гусей, часто идущие ночью, обычно остаются незамеченными. Более высокая численность птиц подтверждается и учетами на участках транзитного пролета при резком ухудшении погодных условий. Так, в верховье р. Тойсик (бассейн р. Иркут) нами с 2 по 5 октября 1983 г. в дни с сильным дождем и снегопадом, наступившими после длительного периода теплой и ясной погоды, учтено более 40 тыс. пролетных гусей. Здесь проходит основной пролетный путь у птиц, мигрирующих по Енисейско-Ангарскому направлению. Значительная миграция гусей всех тундровых видов в это время, судя по опросным материалам, наблюдалась в 5-6 точках Предбай-калья. Аналогичные данные получены во время миграции гусей в пойме р. Оки (окрестности с. Барлук) в начале октября 2009 г. Здесь также летят птицы только с севера Красноярского края.

Прирост популяции гусей в результате размножения в тундровых районах Восточного Таймыра и Якутии в среднем составляет 140150% (при успешности размножения птиц 5565% от общего количества отложенных яиц). Допустимый объем изъятия в таких случаях составляет 22-25% от величины прироста или 1015% от общей численности птиц региона [3-5, 17]. Разумеется, наиболее сильное изъятие наблюдается в гнездовых и зимовочных ареалах гусей, в то время, как на путях миграционных остановок оно значительно ниже. Как нами указано выше, в предыдущий период объем изъятия птиц не превышал 0,6-0,75% или 1,5 тыс. особей от осенней численности мигрирующих гусей. При современной численности гусей и росте популярности охоты на них, отстрел 1,5% от общей численности в 80 тыс. птиц во время весенней миграции (1200 гусей) и 1,5-2,5% от осенней численности в 150 тыс. птиц (2250-3750 гусей) в Предбайкалье является вполне приемлемой величиной. Необходимо учитывать, что в гнездовом ареале уровень использования гусей низок и основные потери их популяции несут во время зимовок. Для исключения отстрела очень малочисленного краснокнижного подвида - таежного гуменника, осенняя охота на гусей в Предбайка-лье должна открываться только после 20 августа [8], когда пролет местных птиц в основном уже заканчивается.

Выводы: многолетние наблюдения за гусями на путях миграций и массовых остановок на отдых и кормежку указывают, что снижение уровня их численности меньше, чем принято считать на основе прямых наблюдений в периоды благоприятные для пролета. Массовость их остановок на отдых на основных миграционных трассах определяется многими факторами и, прежде всего, уровнем ведения сельскохозяйственного производства и антропогенной нагрузки на охотничьи угодья, не связанной с проведением охоты. Наиболее полное представление о численности гусей можно получить только при правильной организации их учетов в гнездовой период, а также во время концентрированного пролета в условиях неблагоприятной погоды на узловых точках миграции. Объем изъятия мигрирующих гусей в Предбайкалье в 1,5% весной и 1,5-2,5% осенью от общей численности пролетных птиц является вполне приемлемой величиной, не приносящей серьезного урона их популяциям.

Список литературы Организация охоты на мигрирующих гусей в Предбайкалье: определение квоты изъятия

- Гагина, Т.Н. Птицы Восточной Сибири (Список и распространение)//Тр. госзаповедника “Баргузинский”. -М.: Изд-во Главохоты РСФСР, 1961. Вып. 3. С. 99-123.

- Гагина, Т.Н. Пролетные пути и особенности миграций гусей-гуменников в Восточной Сибири//Охрана природы. -Кемерово: Изд-во КемеровГУ, 1978. С. 36-49.

- Зырянов, В.А. Репродуктивные способности гусей Таймыра/В.А. Зырянов, Я.И. Кокорев//Птицы Таймыра (экология, охрана и хозяйственное использование). -Новосибирск: Изд-во СО ВАСХНИЛ, 1983. Вып. 7. С. 29-36.

- Мельников, Ю.И. Биологические предпосылки регулирования охоты на болотную и водоплавающую дичь//Научно-технический прогресс -в практику перестройки охотничьего хозяйства. -М.: Изд-во ЦНИЛ, 1988. С. 55-58.

- Емельянов, В.И. Ресурсы гусеобразных Красноярского края: состояние, использование и охрана/В.И. Емельянов, А.П. Савченко, И.А. Савченко. -Красноярск: ООО «Поликом», 2008. 100 с.

- Мельников, Ю.И. Казарки в Прибайкалье: залеты или миграции?//Вестн. ИрГСХА. 1997. Вып. 5. С. 18-22.

- Мельников, Ю.И. Редкие виды гусей на территории Прибайкалья: распространение и характер пребывания//Рус. орнитол. журн. Экспресс-вып., 1997. № 21. С. 14-22.

- Мельников, Ю.И. Охотничьи виды околоводных птиц в Красной книге России и особенности их охраны//Вопросы сохранения ресурсов малоизученных редких животных севера (мат-лы к Красной книге). -М.: ЦНИЛ охотн. хоз-ва Минсельхозпрода РФ, 1998. Ч. 1. С. 41-48.

- Мельников, Ю.И. Белый гусь на территории Прибайкалья//Орнитологические исследования в России. -Улан-Удэ: Изд-во БургУ, 2000. Вып. 2. С. 173-177.

- Мельников, Ю.И. Численность, распределение и миграции гуменника на юге Восточной Сибири//Тр. госзаповедника «Байкало-Ленский». 2001. Вып. 2. С. 82-100.

- Мельников, Ю.И. Околоводные и водоплавающие птицы поймы р. Оки (Прибайкалье): численность, миграции, проблемы охраны//Инвентаризация, мониторинг и охрана ключевых орнитологических территорий России. -М.: Изд-во СОПР, 2001. Вып. 3. С. 68-77.

- Мельников, Ю.И. Оценка численности гусеобразных птиц в период пролета и на местах массовых остановок на отдых//Современное состояние популяций, управление ресурсами и охрана гусеобразных птиц Северной Евразии. -Петрозаводск: Изд-во ИБ КарНЦ РАН, 2003. С. 110-112.

- Мельников, Ю.И. Новые встречи редких видов гусей в Предбайкалье. Казарка. -М.: Изд-во РГГ Северной Азии, 2004. Вып. 10. С. 408-410.

- Мельников, Ю.И. Видовой состав, численность и распространение гусей и казарок в Предбайкалье//Рус. орнитол. журн. Экспресс-вып. 2004. Т. 13. № 274. С. 907-919.

- Мельников, Ю.И. Ключевая орнитологическая территория международного значения: исток и верхнее течение р. Ангара//Байкал. зоол. журн. 2010. № 1 (4). С. 41-46.

- Рогачева, Э.В. Птицы Средней Сибири. -М.: Наука, 1988. 309 с.

- Савченко, А.П. Ресурсы охотничьих птиц Красноярского края (2002-2003 гг.)//А.П. Савченко, В.И. Емельянов, Н.В. Карпова и др. -Красноярск: Изд-во КрасГУ, 2003. 326 с.

- Степанян, Л.С. Конспект орнитологической фауны СССР. -М.: Наука, 1990. 728 с.

- Mel’nikov, Yu.I. Estimation of Number of the Waterfowls in large Congestions//Waterbird Conservation and Management (23-th Annual Meeting and Worksshops, 8-12 November 1999, Grado, Italy). Grado: Waterbird Society, 1999. P. 54-55.

- Mel’nikov, Yu.I. The Waterfowls of Central Palearctic Flyway Region: Migrations, Use, Protection//ISCORD 2000. Proceedings of the Sixth International Symposium on Cold Region Development. -Melbourne, 2000. P. 323-326.

- Mel’nikov, Yu.I. The migration routes of Waterfowl and their Protection in Baikal Siberia//Waterbirds around the World. -Edinburgh: The Stationery office, 2006. P. 357-362.