Организация воздухообмена в лыжных туннелях

Автор: Фанасюткина Александра Владимировна, Колбая София Георгиевна, Альжанов Султан Еркинович, Смирнов Александр Владимирович, Губина Ирина, Курочкина Ксения, Альбрехт Виктор Викторович

Журнал: Строительство уникальных зданий и сооружений @unistroy

Статья в выпуске: 10 (25), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье приведен один из возможных вариантов расчета воздухообмена в помещении закрытого лыжного туннеля. Закрытые лыжные туннели - это сооружения, позволяющие поддерживать внутри них параметры микроклимата, необходимые для создания и сохранения искусственного снега. Такие сооружения используют как склоны для занятия лыжными видами спорта в любое время года, вне зависимости от климатических условий местности. Поддержание требуемых параметров воздушной среды основывается на необходимости создать комфортные условия для тренировки спортсменов, а также на необходимости поддерживать постоянную отрицательную температуру в области снежного покрова. Совмещенная система вентиляции, кондиционирования и отопления помещения требует тщательного анализа влияния каждого из данных систем на состояние микроклимата по отдельности и при их совместной работе.На данный момент существует крайне мало практических рекомендаций по расчету систем поддержания микроклимата применительно к лыжным туннелям вследствие того, что они встречаются редко, и их можно отнести к категории уникальных сооружений. На территории нашей страны планируется возвести лыжный туннель на территории города Ханты-Мансийск.В статье представлен расчет воздухообмена в помещении лыжного туннеля, предложен способ организации потока воздуха. Произведена проверка требуемых параметров микроклимата (температуры и подвижности воздуха) в ПК Ansys.

Лыжный туннель, воздухообмен в лыжных туннелях, параметры микроклимата в туннелях, вентиляция в лыжных туннелях, климатические системы в туннелях, климатизация спортивных сооружений

Короткий адрес: https://sciup.org/14322048

IDR: 14322048 | УДК: 697.95

Текст научной статьи Организация воздухообмена в лыжных туннелях

journal homepage:

Лыжный туннель (англ. s ki tunnel ) — спортивное сооружение, предназначенное для занятий лыжными видами спорта. Он позволяет заниматься лыжными видами спорта вне зависимости от сезона и климатических условий. Обычно такой туннель представляет собой длинное сооружение протяженностью несколько сотен метров, построенное из высококачественных теплоизолирующих материалов. Первый лыжный туннель был построен в финском посёлке Вуокатти в 90-х годах XX века. Протяжённость самого длинного туннеля в мире, находящегося в шведском городке Турсбю, 1328 метров. Пример внешнего вида лыжного туннеля представлен на рисунке 1.

Спортсмены и просто любители независимо от времени года и погодных условий имеют место для тренировок.

Лыжные туннели бывают как надземные, так и подземные, их строительство не требует больших затрат и, самое главное, они не наносят вред окружающей среде. Это не только место для тренировок профессионалов, сейчас подобные сооружения популярны и у туристов. Подобные туннели имеются в ряде стран: США, Германии, Голландии, Японии. В России такой туннель строится в Ханты-Мансийске.

Рисунок 1. Лыжный туннель По своим конструктивным особенностям лыжные туннели близки к привычным транспортным или горным туннелям. В связи с этим, основные принципы организации схемы воздухообмена в данных туннелях совпадают. Для создания в туннелях нормальных атмосферных условий устраивают искусственную вентиляцию, периодически подавая свежий воздух и удаляя загрязненный.

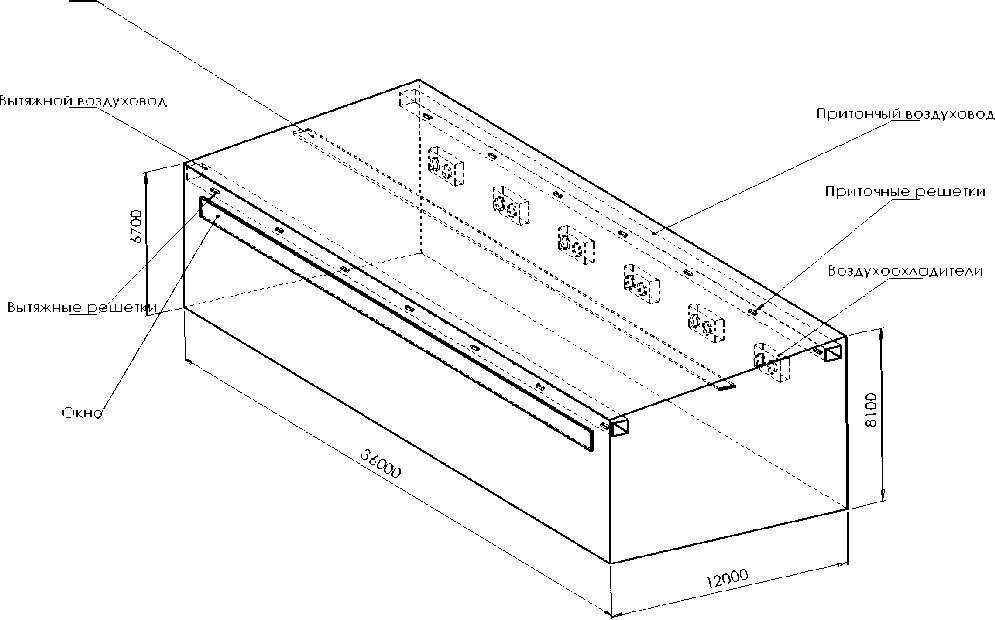

В соответствии с действующими нормами, искусственную вентиляцию предусматривают в туннелях, длина которых превышает 400 м. Туннели длиной 150-400 м следует оборудовать искусственной вентиляцией только в случае недостаточного естественного проветривания, что возможно при наличии крутых и затяжных уклонов [1].

Необходимость применения тех или иных эксплуатационных устройств зависит от вида туннеля, длины и размеров поперечного сечения. Искусственное проветривание туннелей производится за счет воздухообмена путем подачи свежего воздуха (приточная схема), удаления загрязненного (вытяжная схема) или одновременной подачей свежего и вытяжкой отработанного воздуха (приточно-вытяжная схема). В зависимости от длины туннеля, подачу и вытяжку воздуха осуществляют через порталы (портальная схема) или шахтные стволы (шахтная схема). В некоторых случаях воздухообмен производят одновременно через порталы и шахтные стволы (портально-шахтная схема) [1].

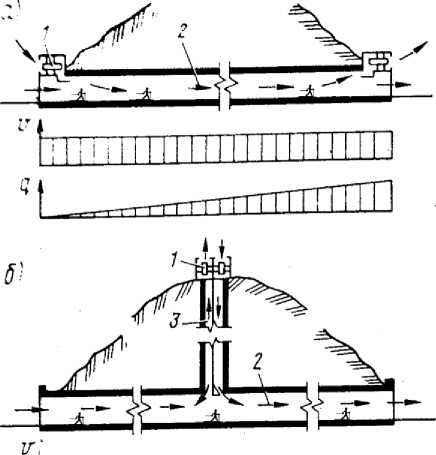

При продольной системе воздух подается и удаляется по всему сечению туннеля вентиляционными установками, располагаемыми у порталов или по трассе туннеля. При этом движение воздуха происходит в осевом направлении при отсутствии радиальных составляющих (пульсаций) потока или при их небольших значениях. Продольная система не требует создания специальных вентиляционных каналов, что обуславливает минимальную площадь поперечного сечения выработки и сравнительно невысокую строительную и эксплуатационную стоимость реализации такой системы. В туннелях длиной более 1 км продольную систему можно применять с устройством промежуточного шахтного ствола для удаления загрязненного воздуха. При этом в туннеле устанавливается встречное движение воздуха, что снижает стабильность проветривания. Более эффективно создание двух шахтных стволов или устройство в одном стволе приточного и вытяжного каналов [2,3]. На рисунке 2 представлена схема продольной системы вентиляции в туннелях.

Рисунок 2. Продольная система вентиляции:

1 — вентиляционная установка; 2 — направление движения воздуха; 3

— шахтный ствол

В туннелях находит применение продольно-струйная система вентиляции, являющаяся разновидностью продольной системы. Сущность ее заключается в том, что размещенные на стенах или потолке туннеля через определенные интервалы реверсивные осевые вентиляторы создают высокоскоростной (до 30-40 м/с) поток воздуха, который возбуждает, вторичный воздушный поток в туннеле, вовлекая в движение основную массу воздуха. При этом часть воздуха снова попадает к вентиляторам и выбрасывается ими с большой кинетической энергией в общий поток. Соотношение между вторичным и основным потоками воздуха составляет от 1:10 до 1:50. Для продольно-струйной системы характерно превалирующее действие поршневого эффекта над потерями давления за счет трения и местных сопротивлений, а также инерционность системы при изменении объема газовыделений [2]. Схема продольно-струйной системы вентиляции представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Продольно-струйная система вентиляции:

1 — струйные вентиляторы; 2 — направление движения воздуха

Основные недостатки продольно-струйной системы вентиляции связаны с сильным шумом, создаваемым осевыми вентиляторами, и выбросом в виде факела загрязненного воздуха на предпортальные участки туннеля.

Для туннелей большой протяженности целесообразна поперечная система вентиляции. При этом воздух подается и удаляется по специальным каналам, расположенным за пределами габарита приближения строений и оборудования. В туннелях сводчатого очертания, приточный и вытяжной каналы, размещают чаще всего над лыжной трассой, причем возможна как односторонняя, так и двусторонняя, подача воздуха. В последнем случае, хотя и увеличивается количество вентиляционных каналов и перегородок, достигается более равномерное проветривание зоны. В туннелях прямоугольного поперечного сечения каналы наиболее целесообразно размещать сбоку от лыжной трассы, чтобы не увеличивать высоту туннеля. Находит применение и полупродольная система, при которой свежий воздух подается по туннелю, а удаляется по вытяжному каналу. Вентиляционные установки размещают непосредственно у порталов или по трассе туннелей, а также в подземных камерах [3].

Кроме схемы организации воздухообмена, в пространстве лыжного туннеля должны поддерживаться определённые температурные параметры и ограниченная подвижность воздуха, обеспечивающие, с одной стороны, комфорт спортсменов и, с другой стороны, устойчивость снежного покрова. Данные требования приближают лыжные туннели к привычным для нас, ледовым спортивным аренам, где обеспечивается не только устойчивость замороженного покрова, но и комфорт посетителей и спортсменов. Также необходимость в постоянном поддержании отрицательной температуры в большом объеме закрытого пространства, роднит лыжные туннели с холодильными камерами.

Литературный обзор

Значительный вклад в развитие кондиционирования и методов поддержания микроклимата в помещениях был сделан учеными В. И. Бодровым, О.Я. Кокориным, Б.В. Баркаловым, Е.Е. Карписом [9,11,15,21,22]

-

В. Н. Мелькумов, К. А. Скляров, С. Н. Кузнецов, М. А. Берлинер и О. А. Сотникова, внесли вклад, рассмотрев в своих работах формирование воздушных потоков и полей температур в вентиляции помещений [14,17,18,19].

Российскими учеными Н. М. Качуриным и Р. А. Ковалевым, были рассмотрены схемы вентиляции туннелей и было выявлено, что важнейшими характеристиками аэрогазодинамических процессов в туннелях являются параметры движения воздушного потока и диффузионного переноса выделяющихся примесей. Тем не менее, в данных исследованиях не учитывалась необходимость поддержания отрицательных температур в определённой части пространства туннелей [10, 16, 23].

Также последние исследования энергетической эффективности системы распределения воздушных потоков в протяжных закрытых помещениях (туннелях) были проведены такими иностранными учеными как Т. Чаммем (T. Chammem), О. Вауяуелин (О. Vauquelin), Х. Мхири (H. Mhiri). Данные ученые рассмотрели влияние управление углом наклона воздушных потоков на эффективность работы установок и системы воздухообмена в целом [28].

-

В. В. Панкратов рассмотрел и систематизировал организацию воздухообмена для ледовых арен, рассмотрел используемое современное оборудование вентиляции на примере современных объектов в Финляндии и Италии. Им было изучено основное устройство систем кондиционирования ледовых арен, но им не было рассмотрено устройство системы вентиляции для лыжных туннелей в частности.[4].

Зарубежными учеными А. Дауд (A. Daoud), Н. Галанис (N. Galanis) и О. Беллаш (O. Bellache) изучалась 3D-модель распределения воздушных потоков в ледовой арене, согласующаяся с данными, полученными методами вычислительной гидродинамики и экспериментальными измерениями [25].

Российскими учеными А. В. Бараненко, Н. Н. Бухариным, Б. С. Бабакииным, А. Г. Белозеровым, В. Н. Богословским, Г. Н. Даниловой и С. Н. Богдановым был изучен вопрос о холодильных установках и холодоснабжении, но ими не была предложена методика определения воздухообмена в протяженных туннельных зданиях [5-8, 12, 13].

Кроме того, современные нормативные документы, регламентирующие системы вентиляции, не содержат информации о способах ее организации в лыжных туннелях. Не существует утвержденных пособий по проектированию систем вентиляции в подобных сооружениях [27-32].

В данном исследовании предложены решения по способу организации и последовательности расчета воздухообмена в выделенном объеме лыжного туннеля. При этом в расчете учитываются общие требования нормативных документов, а также требования к температуре и параметрам, обеспечивающим устойчивость снежного покрова и комфорт спортсменов

Также представлены результаты проверки ручного расчета в программном комплексе Ansys. ПК Ansys позволяет задавать граничные условия и параметры потока среды (например, воздушной среды системы вентиляции) и, как результат расчета, определять распределение физических величин в заданном объеме [33].

В рамках данного расчета представлено распределение температурного поля и поля скоростей потока воздуха.

Construction of Unique Buildings and Structures, 2014, №10 (25)

Цели и задачи исследования

Цель исследования: проверить в рамках численного моделирования расчет воздухообмена в помещении лыжных туннелей в зимний период.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

-

- представить последовательность расчета объема подаваемого воздуха на основе определения теплопотерь и теплоизбытков в помещении туннеля на примере холодного периода года;

-

- уточнить схему распределения и охлаждения приточного воздуха в помещении туннеля в программном комплексе Ansys Fluent.

Расчет объема подаваемого воздуха в холодный период года в лыжных туннелях

Подаваемый через приточные решетки воздух частично охлаждается в воздухоохладителях до заданной внутренней температуры. Для расчета объема подаваемого воздуха в холодный период года в помещениях лыжных туннелей необходимо рассчитать следующие виды теплопритоков:

Теплопоступления от спортсменов:

Qпл = n • q n , (1)

Q лп — количество полного тепла;

n — количество человек;

q п — полные тепловыделения от взрослых людей.

Теплопоступления от солнечной радиации через световой проем [27]:

Q oc , i = ( q n + q р ) к i к 2 К A oc , (2)

где:

qn,qp — час суток, соответственно от прямой ( q п ) и рассеянной (qp) солнечной радиации;

K — коэффициент теплопропускания остеклением световых проемов;

K — коэффициент, учитывающий загрязнение стекла;

K — коэффициент, учитывающий затенение;

Лос — площадь светового проема (остекления), м2.

Теплопоступления от солнечной радиации через массивные ограждения [27]:

Q м ,i

1 JcL_

R Р артр

+ Р к---вн (О,5 0 a

” 1 мс

+ р 0 2 Aj) а на р

А м ,

где:

R — сопротивление теплопередаче;

в — коэффициент, равный 1 при отсутствии вентилируемой воздушной прослойки в ограждении (покрытии);

а вн, а р— коэффициенты теплоотдачи внутренней и наружной поверхности ограждения Вт/(м2°С);

Θ 1 и Θ 1 — коэффициенты для каждого часа суток, принимаемые по [ 27];

A м — площадь массивной ограждающей конструкции

V — величина затухания амплитуды колебаний температуры наружного воздуха в ограждающей конструкции, определяемая по формуле:

Construction of Unique Buildings and Structures, 2014, №10 (25)

V = 2 D ■ (0,83 + 3 — )(0,85 + 0,15 -^) ,

где:

D — тепловая инерция ограждающей конструкции, определяемая по формуле:

D = R, ■ ^ + —2 ■ S2 +... + —■

-

1 1 2 2 nn

,(5)

R 1 , R 2 , R n — термическое сопротивление отдельных слоев ограждающей конструкции

-

S 1 , S 2 , S n — расчетные коэффициенты теплоусвоения материала отдельных слоев ограждающей конструкции, Вт/м2*°С.

A mc — максимальная суточная амплитуда температуры наружного воздуха в июле, град. С, принимаемая по [28]

-

p — коэффициент поглощения солнечной радиации поверхностью ограждающей конструкции;

А — амплитуда суточных колебаний суммарной солнечной радиации (прямой и рассеянной) Вт/м2, определяется по формуле:

А = J j макс ср ,

где:

J mikcj J ср — максимальное и среднесуточное значение суммарной солнечной радиации. Теплопоступления от осветительных приборов:

О = E-A-q -к .Вт осв q осв осв, где: qосв — среднее удельное тепловыделение ламп,

-

A — площадь пола помещения, м2;

-

E — уровень общего освещения в помещении;

hосв– коэффициент учитывающий размещение светильника (в помещении).

Расчет влагопоступлений от спортсменов:

W = n ■ m , г/ч

(8) где:

-

n — количество людей;

-

m — количество влаги, выделяемой одним человеком, г/ч [29].

Расчет потерь теплоты через наружные ограждения (в холодный период):

Q orp = S ■ k ■ (T - 1 ), Вт

где:

-

S — площадь ограждающей конструкции;

-

k — коэффициент теплопередачи;

T — расчетная наружная температура;

t — расчетная внутренняя температура;

Расчет потерь теплоты на инфильтрацию (в холодный период) [30]:

Qi= 0,28^Gi^ ki ■ c ■ (tp - ti), где Gi — количество инфильтрующегося воздуха, кг/ч, через ограждение помещения

∑ G i =

£ A -A p 0’67

R i

где:

где A1 — площади окон;

R 1 — сопротивление воздухопроницаемости окон;

Δp — расчетная разность давлений на наружной и внутренней поверхностях наружных ограждений помещения:

A p = h i (Y h - Y n ) + 0,5 v2 Р н ( С н - С3 ) К 1 - Р в

где:

h i — расчетная высота, м,;

γγ н , п —удельный вес, Н/м3, наружного воздуха и воздуха в помещении ;

ρ н— плотность наружного воздуха, кг/м3;

v —скорость ветра, м/с;

С н , С з — аэродинамические коэффициенты соответственно для наветренной и заветренной поверхностей ограждений помещения;

К 1 — коэффициент для учета изменения скоростного давления ветра в зависимости от высоты здания и типа местности;

Р в — условно-постоянное давление воздуха в здании, Па;

с — удельная теплоемкость воздуха, равная 1 КДж/(кг×°С);

k i — коэффициент учета влияния встречного теплового потока в конструкциях [31];

t p , t i — расчетные температуры воздуха, °С, в помещении и наружного воздуха в холодный период года (параметры Б).

Расчет воздухообмена

Необходимое количество свежего воздуха [32]

L = N - m,

где N — количество человек, m — подача свежего воздуха на одного человека, м3/ч

Воздухообмен в холодный период года на отопление помещения

-

з,бК2 хол

L P- C (t np — t yg),M3/4 (14)

Воздухообмен в теплый период года принимается равным воздухообмену в летний период.

Ассимиляцию теплопоступлений предлагается осуществлять с помощью локальных воздухоохладителей где:

∑Q хол — суммарные теплопотери, Вт;

-

с — теплоемкость воздуха, кДж/(кг·˚С);

-

ρ — плотность воздуха, кг/м3;

-

t пр — температура приточного воздуха, ˚С;

-

t уд — температура удаляемого воздуха, ˚С;

Construction of Unique Buildings and Structures, 2014, №10 (25)

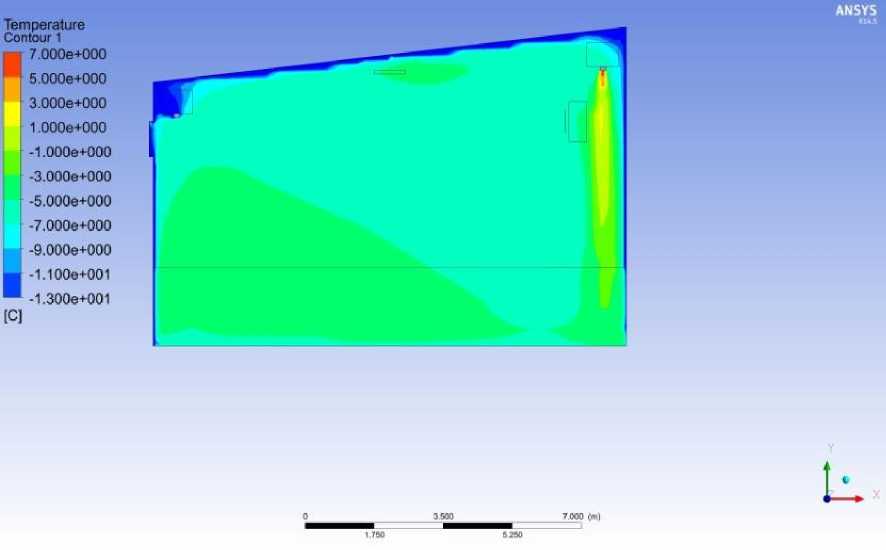

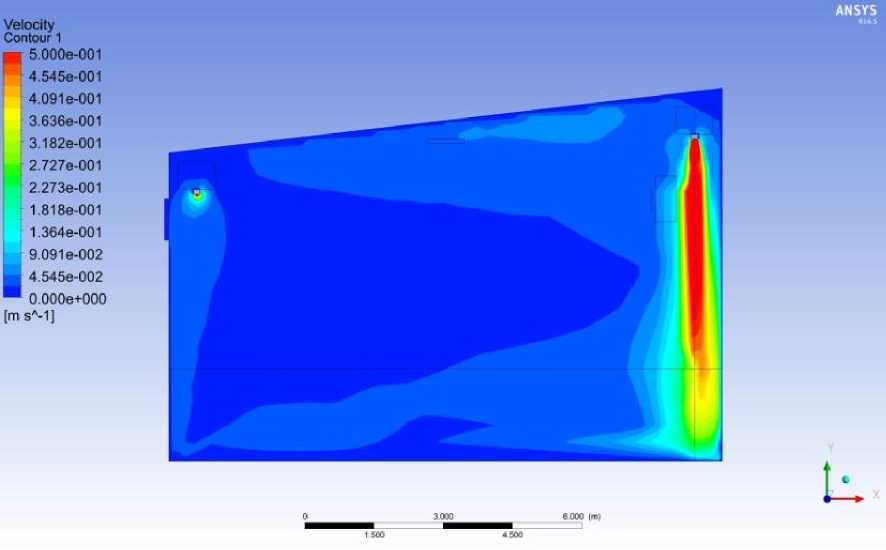

Проверка полученных результатов для зимнего периода производится в программе ANSYS Fluent

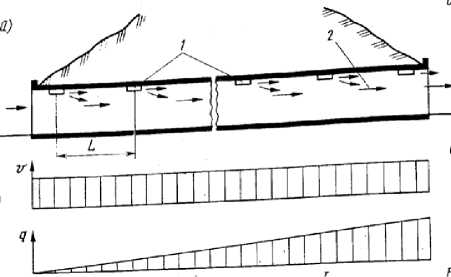

В рассматриваемом примере приток воздуха осуществляется через приточные решетки, и поступивший воздух частично охлаждается до требуемой температуры в расставленных на стенках кондиционерах. Геометрия участка туннеля представлена на рисунке 4. При этом проектом предусматриваются совмещенная система вентиляции, воздушного отопления (приточный воздух имеет положительную температуру) и система охлаждения приточного воздуха в местных охладителях.

Светильники

Рисунок 4. Геометрия участка туннеля

Наружными условиями являлись: температура наружного воздуха -41°С и относительная влажность 82%. Наружный коэффициент теплоотдачи 23 Вт/м2*С. Проектом предусматриваются системы вентиляции, совмещенные с воздушным отоплением, и местные охладители воздуха, расположенные на стенках туннеля. Воздухоохладители обрабатывают часть приточного воздуха.

При работе в ANSYS Fluent использовались параметры:

-

- расход воздуха, установленный при ручном расчете, 40000 м3/час,

-

- температура приточного воздуха +7˚С, установленная из условия необходимости отопления туннельного пространства.

В рабочей зоне должны поддерживаться следующие постоянные параметры воздуха:

-

- температура воздуха t в = -5°С,

-

- скорость воздуха V в не более 0,5 м/c.

Программа ANSYS Fluent помогла проанализировать полученные расчетным методом результаты и убедиться в достоверности выбранной методики расчета.

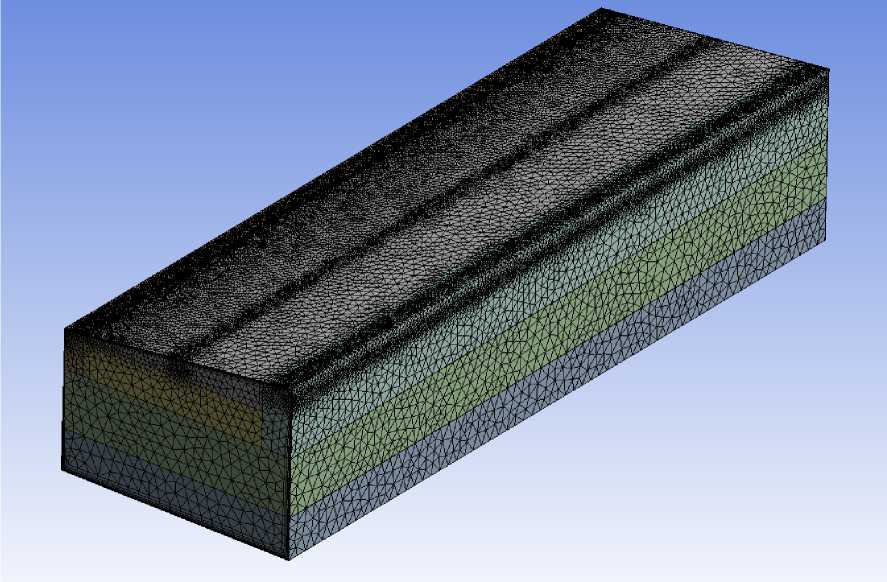

На полученных изображениях видно, что расчет произведен верно, и необходимая температура приточного воздуха для отопления составит 7˚С. На рисунке 5 представлена сетка разбиения туннельного пространства.

Рисунок 5. Сетка разбиения туннельного пространства в Ansys

На рисунке 6 представлена эпюра распределения температур по объему туннеля. При этом температура приточного воздуха t пр =7 °С, а средняя температура в объеме участка туннеля t ср =-5 оС. При проверке с t пр =10 °С условие по внутренней температуре не удовлетворяется.

Рисунок 6. Эпюра распределения температуры в туннеле в Ansys

На рисунке 7 представлена эпюра распределения скоростей потока по объему помещения туннеля. При этом она не превышает 0,5 м/с.

Рисунок 7. Эпюра распределения температуры в туннеле в Ansys

Основные выводы:

-

1. Полученные в ходе расчета данные по объему приточного воздуха, обеспечивают удовлетворение заданным параметрам внутреннего микроклимата участка лыжного туннеля.

-

2. Результаты численного моделирования указывают на несколько завышенное значение коэффициента теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, принятое при расчете теплопотерь по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

-

3. Полученные результаты указывают на необходимость продолжить исследования в направлении организации воздухообмена с целью разработки методических рекомендаций по проектированию такого вида сооружений.

Список литературы Организация воздухообмена в лыжных туннелях

- Колокова Н.М., Копац Л.М., Файнштейн И.С. Искусственные сооружения. М.: Изд-во Транспорт, 1988. 532 c.

- Вишневский Е.П. Проектные решения и технические средства вентиляции тоннелей//С.О.К. 2008. №6. . Фомичев В.И., Вентиляция тоннелей и подземных сооружений. М.: Изд-во Стройиздат, 1991. 200 с.

- Пакнратов В.В., Шилкин Н.В. Особенности климатизации ледовых арен//АВОК 2009. №8 С. 12-15.

- Бараненко А. В., Бухарин Н. Н., Пекарев В. И., Тимофеевский Л. С Холодильные машины: Учебник для студентов вузов специальности «Техника и физика низких температур». СПб.: Изд-во Политехника, 1997. 992 с.

- Бабакии Б.С., Белозеров А.Г. Повышение эффективности ограждающих конструкций холодильных камер//Материалы международной научной конференции. (Инновации в науке и образовании). Калининград: Изд-во КГТУ, 2007. С. 77-81.

- Богословский В.Н. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение. М.: Изд-во Cтройиздат, 1985. 367 с.

- Данилова Г. Н. Богданов С. Н. Иванов О. П. Теплообменные аппараты холодильных установок. М.: Изд-во Госстройиздат, 1953. 517 с.

- Баркалов Б. В, Карпис Е. Е. Кондиционирование воздуха в промышленных, общественных и жилых зданиях. М.: Стройиздат 1971. 265 с.

- Математические модели аэрогазодинамики тоннелей при их строительстве/Качурин Н.М., Ковалев Р.А., Коновалов О.В., Качурин А.Н.//Известия ТГУ. 2010. №1. С. 21-25.

- Кокорин О. Я. Современные системы кондиционирования воздуха. М.: Изд-во Физико-математической литературы, 2003. 272 c.

- Бабакин Б.С., Белозеров А.Г. Исследование теплообмена в холодильной камере//Материалы международной научно-технической конференции. (Сучасш проблеми холодильно техшки i технологи). Одесса.: Изд-во ОДАХ, 2007. С. 29-30.

- Бабакин Б. С., Белозеров А. Г. Математическое моделирование холодильной камеры хранения продуктов//Сборник научных трудов. (Проблемы совершенствования холодильной техники и технологии). М.: Изд-во МГУПБ, 2008. С. 77-82.

- Берлинер М.А. Измерения влажности. М.: Изд-во Энергия, 1973. 400 с.

- Гримиткин М.И Распределение воздуха в помещениях. М.: Изд-во Стройиздат, 1982. 164 с.

- Управление тепловым режимом тоннелей в суровых климатических условиях/Гендлер С.Г., Беспалов С.Е., Соколов В.А., Горшков Ю.М., Юшковский Э.М.//Транспортное строительство, 1990. № 4. С. 18 -22.

- Мелькумов В.Н., Кузнецов С.Н. Динамика формирования воздушных потоков и полей температур в помещении//Научный вестник ВГАСУ. 2008. № 4. С. 172-178.

- Нестационарные процессы формирования системами вентиляции воздушных потоков в помещениях/Мелькумов В.Н., Кузнецов С.Н., Скляров К.А., Черемисин А.В//Известия ОрелГТУ. 2007. № 3/15 (537). С. 36-42.

- Моделирование распределения трехмерных стационарных воздушных потоков в помещении/Сотникова О.А., Кузнецов И.С., Гусева Л.Ю.//Вестник ВГТУ. 2007. № 6. С. 121-123.

- Бодров В. И., Бодров М.В. Микроклимат зданий и сооружений. Н. Новгород.: Изд-во Арабеск, 2002. 394 с.

- Золотухин С. Е. Проблемы взаимодействия архитектуры и инженерных систем отопления и вентиляции//Технологии строительства. 2005. № 3. С. 84-88.

- Кувшинов Ю. Я. Теоретические основы обеспечения микроклимата помещения. М.: Изд-во АСВ, 2007.

- с.

- Поляков А. X. Проектирование вентиляции тоннелей. М.: Изд-во Стройиздат, 1971. 145 с.

- Daoud A., Galanis N., Bellache O. Calculation of refrigeration loads by convection, radiation and condensation in ice rinks using a transient 3D zonal model//Applied Thermal Engineering 2008. №28 (15-15) pp. 1782-1790.

- Chammem T., Vauquelin O., Mhiri H. Performance evaluation of alternative tunnel longitudinal ventilation systems using two inclined jets//Tunnelling and Underground Space Technology 2014. №41. pp. 53-61.

- Bellache O., Ouzzane M., Galanis N. Coupled conduction, convection, radiation heat transfer with simultaneous mass transfer in ice rinks//Numerical Heat Transfer 2005. №48 (3). pp. 219-238.

- Пособие 2.91 к СНиП 2.04.05-91 «Расчет поступления теплоты солнечной радиации в помещения».

- СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика».

- Ананьев В.А., Балуева Л.Н. и др. Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика Библиотека//Климатехника. М Евроклимат 2003г. 416 с., илл.

- Справочное пособие к СНиП 2.08.01-89 «Отопление и вентиляция жилых зданий»

- СНиП 2.04.05-86 «Отопление, вентиляция, кондиционирование».

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование».

- Kharkov N., Ermak O. Aver’yanova O. Numerical simulation of the centrifugal separator for oil-water emulsion (2014) Advanced Materials Research Vols. 945-949. pp. 944-950.