Организационно-культурные отношения и их роль в развитии экономических систем

Автор: Левкин Николаи Владимирович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 3 (95), 2008 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается модель организационной культуры, которая включает в себя следующие уровни: культура труда, культура производства и корпоративная культура.

Модель организационной культуры, культура труда

Короткий адрес: https://sciup.org/14749460

IDR: 14749460 | УДК: 33

Текст научной статьи Организационно-культурные отношения и их роль в развитии экономических систем

Окружающий нас мир можно условно разбить на три большие сферы – мир неживой природы, живая природа и человеческое общество. В каждой из этих сфер реализуются процессы управления, которые становятся объектами изучения соответствующей отрасли научного знания. Управление машинами и механизмами исследуют инженерно-технические науки, естественные науки рассматривают управление в биологических, химических, физических и геологических системах, а управление в человеческом обществе находится в поле зрения общественных наук – политологии, социологии, экономики, этики, антропологии, психологии и т. д. Такая научная специализация обусловлена тем, что в каждой из рассматриваемых сфер процессы управления имеют свои характерные особенности, выявить, описать и исследовать которые можно лишь используя относительно обособленные научные методы. Однако существуют и общие закономерности, имеющие место в любых управленческих процессах. Возникновение данных закономерностей связано с тем, что, во-первых, между рассматриваемыми сферами нет четких границ – они взаимопроникают и накладываются друг на друга, и, во-вторых, эти сферы выступают как подсистемы одной большой системы – окружающего нас мира. По этой причине возникают междисциплинарные теории, которые могут одинаково эффективно использоваться всеми отраслями научного знания при изучении управления. К ним относятся синергетика, теория хаоса, общая теория систем и т. п.

В развитии науки, начиная с эпохи Просвещения, четко обозначаются три хронологических этапа. Первый и самый ранний этап отличается тем, что наука воспринимает окружающий мир с механистических позиций. Кроме того, в рамках данного этапа отсутствует четкая научная специализация (этот тезис подтверждается большим количеством среди ученых того времени так называемых «энциклопедистов», то есть людей, одновременно работающих и делающих научные открытия в химии, физике, математике, экономике, биологии и т. д.). Вершиной первого этапа стало появление основных отраслей научного знания. Второй этап связан с углубляющейся специализацией в рамках отдельных отраслей науки, благодаря которой делаются выдающиеся открытия в самых разных

областях научного знания. В рамках этого этапа меняется представление ученых об окружающем мире: во второй половине ХХ века на смену механицизму приходит системное видение, которое, кроме всего прочего, позволяет устранить отдельные недостатки, характерные для глубокого разделения научного труда. Современный (третий) этап включает в себя две основные тенденции - биологизацию и гибридизацию. Биоло-гизация - это построение и исследование моделей поведения сложных объектов и способов управления ими на основе имитации механизмов, реализованных природой в живых существах. В свою очередь, под гибридизацией понимается совместное применение различных методов и/или моделей для обработки информации об одном и том же объекте. Парадигма такого подхода основана на том, что любая сколь угодно сложная искусственная модель реального объекта всегда будет примитивнее и проще оригинала, и только многоаспектное его изучение с последующей интеграцией получаемых результатов позволит обрести необходимые знания или приблизиться к оптимальному решению [5; 9].

Экономика находится в общем русле развития всей науки. По этой причине в рамках эволюции экономического знания также можно выделить три этапа. Первый этап характеризуется обособлением экономики от других отраслей науки, хотя еще и прослеживается ее четкая связь с биологией, философией, физикой и т. д. Например, идеи А. Смита о конкурентной борьбе и благоприятной роли конкуренции для развития общества были созвучны идеям Ч. Дарвина и его эволюционной теории (кроме того, сам А. Смит являлся видным представителем шотландской философской школы). Труды Т. Мальтуса легли в основу многочисленных теоретических конструкций не только в экономической теории, но и в политологии, социологии, этике и т. д. Представители австрийской и швейцарской школ маржинализма стали знамениты благодаря как своим открытиям в экономике, так и в математике. Кроме того, разработанный ими равновесный подход на долгие годы определил развитие научной мысли в гуманитарной сфере. К. Маркс и Ф. Энгельс по праву считаются не только экономистами, но и социологами. Известны философские идеи Ф. Энгельса по вопросам междисциплинарного взаимодействия различных отраслей научного знания: он называл физику механикой молекул, химию - физикой атомов, а биологию - химией белков (сегодня мы бы добавили: и нуклеиновых кислот). Высказывая такие мысли, Ф. Энгельс хотел показать переход, который существует между науками, следовательно, существующую между ними связь, непрерывность, а также различия и дискретность. Список известных экономистов того времени, которые оставили свой след в других отраслях научного знания, может быть продолжен и дальше. Важнейшим результатом пер- вого этапа стало возникновение двух принципиальных положений, спор о соотношении которых в экономической жизни общества продолжается до сих пор. Речь идет о роли и мере сознательного (прежде всего со стороны государства) и стихийного (со стороны рынка) регулирования в экономических процессах.

Второй этап развития экономики связан с появлением многочисленных направлений, школ, теорий, концепций, характеризующих тот или иной аспект хозяйственной жизни людей: происходит глубокая специализация экономики как науки. Именно в этот период она становится мощным орудием научно-технического прогресса человеческого общества. Экономический аппарат начинает активно использоваться в других гуманитарных областях научного знания. Такие специфические экономические принципы, как принцип нахождения оптимума (равновесного состояния), принцип рационального (экономического) человека, принцип экономического детерминизма, начинают активно использоваться в других науках. Возникает феномен экономического империализма.

Современная наука позволяет конструктивно и комплексно использовать достижения всех областей научного знания на общее благо развития нашей цивилизации. Экономическая наука является типичным образцом подобной успешной интеграции. Из физики экономика заимствует такие ключевые положения, как первый и второй законы термодинамики. Например, есть несколько равноценных формулировок второго начала, и одна из них звучит следующим образом: в замкнутой системе прирост энтропии всегда положителен. (Образцом незыблемости действия данного постулата стала экономическая система Советского Союза, отделенная «железным занавесом» от остального мира.) Из химии экономика берет положения синергетики, а из биологии - эволюционизм (отсюда возникает целое теоретическое направление, созданное Р. Нельсоном и С. Уинтером, - эволюционная экономика).

Новый виток в развитии экономики связан с еще более активным взаимодействием с гуманитарными науками - культурологией, социологией, политологией, этикой, психологией. Возникают многочисленные междисциплинарные предметы - экономическая социология, экономическая психология, экономическая этика и т. д. Таким образом, к настоящему времени важнейшим результатом развития экономической науки стало осознание учеными того, что экономика не может изучаться в отрыве от других социальных наук, а само экономическое развитие невозможно без глубоких изменений как в самой экономике, так и в политической, социальной и культурной областях жизни людей. Как итог принципы экономики должны гармонично сочетаться и интегрироваться с принципами других наук. По этой причине социальная система начинает рассматриваться экономистами как сложное жи- вое образование, состоящее из двух ключевых подсистем, - экономической и культурно-институциональной [11; 11]. При этом, если во второй половине ХХ века особый интерес ученых-экономистов вызывала проблематика институтов (прежде всего политических), то сегодня на передний план выходят исследования, связанные с темой культуры. Интерес этот связан с несколькими важнейшими процессами, протекающими в современном обществе. Во-первых, распад социалистической системы хозяйствования отодвинул на второй план дискуссии о роли политической системы в эффективном развитии народного хозяйства. Рыночная (капиталистическая) система на современном этапе развития нашей цивилизации доказала свою большую эффективность по сравнению с командно-административной. Во-вторых, оказавшиеся в относительно одинаковых институциональных условиях бывшие социалистические страны показали в течение последних десятилетий абсолютно непохожие сценарии развития: от эффективной интеграции в мировой процесс экономической и социальной жизни (Венгрия, Чехия) до стагнации и упадка (Югославия, Румыния, Молдова, Украина), а также паразитизма (некоторые страны Балтии). В-третьих, ряд азиатских и юговосточных стран, несмотря на отсутствие «традиционных» культурных факторов (прежде всего религиозного характера), которые, по мнению некоторых исследователей - сторонников европоцентризма, способствуют развитию рыночных отношений, демонстрируют уверенный экономический рост, и сегодня мы уже можем говорить о феномене мусульманского или, например, буддийского капитализма. Происходят радикальные изменения и на микроуровне. Сюда отно-сится, прежде всего, технологический переворот, который привел к лидирующей роли интеллектуальных, наукоемких производств. Стратегически важным ресурсом таких производств становится высокограмотный, умеющий творчески думать работник. По этой причине традиционные виды капитала (промышленный, финансовый, торговый) отходят на второй план, а во главу угла становятся человеческий, культурный и социальный капиталы.

Отечественная экономическая наука делает первые шаги в изучении роли культурно-институциональной подсистемы в экономической жизни российского общества. Пока еще основной акцент делается на институциональной проблематике, так как сегодня российское общество активно создает, формирует и развивает институты, характерные для рыночной экономики. Однако уже сейчас возникает непосредственный и неподдельный интерес к культурной составляющей рассматриваемой подсистемы. Этот интерес вызван тем, что простая трансплантация институтов, доказавших эффективность за рубежом, на российскую почву без учета национальных культурных особенностей привела к катастрофическим последствиям 1990-х годов.

Еще одним важным фактором, обуславливающим интерес к культуре, становится конкурентная борьба на мировых и на внутренних (отечественных) рынках, так как в условиях глобализации и сжатого совокупного спроса успех во многом определяется знанием и учетом едва уловимых для стороннего наблюдателя культурных различий тех или иных потребителей. Менеджеры и маркетологи передовых компаний все чаще встают на позицию, высказанную еще Микеланджело Буонарроти: не пренебрегайте мелочами, ибо от них зависит красота, а красота - это уже не мелочь. Действительно, пренебрежение культурными «мелочами» чревато для современного бизнеса убытками и, в конечном итоге, банкротством.

Выделяют три основных подхода к изучению культуры: аксиологический, антропологический и информационно-семиотический [2; 14-24]. Аксиологический, или, иначе, ценностный, подход исходит из того, что культура есть воплощение высших духовных ценностей, созданных человеком. В рамках антропологического подхода признается, что культура охватывает все, что отличает жизнь человека от жизни природы. Представители информационно-семиотического подхода считают, что культура - это воплощение средств, способов и результатов человеческой деятельности, смыслов, которыми человек наполняет окружающий его мир, а также знаков (то есть предметов, выступающих в качестве носителя информации о других предметах и используемых для ее приобретения, хранения, переработки и передачи) и информационных процессов. Таким образом, культура выступает как социальная память, внегенетический механизм наследования социальной информации. Подчеркнем, что именно данный подход преобладает в экономическом знании.

В научной литературе выделяют три основных вида смыслов: знания (то, что дается познанием), ценности (то, что устанавливается с помощью оценки) и регулятивы (то, чем регулируются действия или, иначе, правила или требования, в соответствии с которыми люди строят свое поведение и деятельность). При помощи данных видов смыслов возможно построение трехмерной модели культуры, а именно - выделение трех взаимопересекающихся координатных осей: когнитивной, ценностной и регулятивной [2; 130-133]. В рамках данной координатной плоско сти возникают различные конфигурации - формы культуры, которые выступают в качестве своеобразных «атомов», из которых состоит вещество, заполняющее культурное пространство (регуляторы, ценности и знания могут рассматриваться как «элементарные частицы»). Благодаря трехмерной модели культуры мы можем выделить следующие нормативные типы культуры [2; 244]:

-

• духовная (когнитивно-ценностная культура, направленная на получение знания и достижение духовных ценностей);

-

• социальная культура, или культура социальных отношений (главное содержание такой культуры - регулятивы, ценности и идеалы, образуемые регулятивной и ценностной плоскостями);

-

• технологическая культура, образуемая из пересечения когнитивной и регулятивной пло скостей.

Духовная и социальная культура ориентированы на ценностную ось, то есть на создание ценностей и идеалов. Технологическая, в свою очередь, концентрируется на том, что и как надо сделать, а то, ради чего это стоит сделать, - вопрос, который выходит за ее пределы. Технологические ценности - это эффективность, точность, истинность, экономичность, прочность. Технологические знания и регулятивы ценны тем, что полезны. Они выступают в качестве инструментальных ценностей и являются средствами достижения каких-либо фундаментальных ценностей, заданных духовной или социальной культурой.

Соответственно трем нормативным типам культуры возможно описание ключевых сфер человеческой деятельности: социальной, политической, духовной (культурной в узком понимании этого слова) и производственно-хозяйственной (экономической). Традиционно считается, что экономической сфере присущи лишь технологические ценности. Отсюда и стремление экономистов к созданию различных оптимизационных и равновесных моделей, отражающих с технологических позиций (например, минимум затрат, максимум прибыли, полезности, оптимальное соотношение экономических ресурсов и т. п.) экономическую деятельность людей. Однако без существования конечной системы ценностей эти модели теряют всякий смысл. Типичный пример - экономическая система России начала - середины 1990-х годов, когда в погоне за «технологическими» параметрами (количество приватизированных предприятий, уровень инфляции, масштабы конверсии оборонных предприятий, размеры бартера, ВНП, реализация «полезных» советов МВФ, Всемирного банка и т. п.) были забыты такие универсальные ценности, как качество и продолжительность жизни рядовых граждан страны, статус государства на международной арене, уважение к своим историческим корням и т. д. Как итог ежегодно наша страна теряет в численности населения республику типа Карелии, а с 1989 по 2002 год средняя продолжительность жизни россиян сократилась на 4,8 года (по продолжительности жизни мы находимся на 122-м месте, «конкурируя» за него с такими странами, как Северная Корея и Гайана). Эти цифры можно связать не только с радикальными реформами, происходящими в последние десятилетия, но и с негативным «наследством» советской эпохи - третья и четвертая демографические волны «неродив-шихся» из-за человеческих потерь в годы массовых репрессий и на полях Великой Отечествен- ной войны, ядерные испытания на Новой Земле, чернобыльская катастрофа, антиалкогольная кампания 1980-х годов. Список мрачных событий из жизни нашего народа в ХХ веке может быть продолжен и дальше. Однако следующие цифры являются прямым подтверждением стратегических ошибок российского руководства, которые были допущены именно в ельцинскую эпоху: на сегодня в России 4 млн бомжей, 3 млн нищих, 4 млн беспризорных детей (при этом около 1 млн детей не посещают школы, 720 тысяч - содержатся в детских домах, а 300 тысяч человек в возрасте до 16 лет считаются пропавшими без вести) [6; 101]. Если в 1990 году Советский Союз по индексу развития человеческого потенциала занимал в мировом рейтинге 26-е место, то Российская Федерация в 2007 году -лишь 67-е. Отсутствие фундаментальных критериев развития экономики приводит и к хозяйственным просчетам: износ основных средств в промышленности составляет 50-60 %, а по производительности труда российские предприятия до сих пор не могут достичь уровня 1990 года.

Ключевыми для современной экономики являются понятия «параметр», «показатель» и «критерий». Параметр - это обычная цифра, характеризующая ту или иную сторону существования экономической системы (например, величина оплаты труда на предприятии работника определенной квалификации, размер выручки предприятия, уровень безработицы в стране и т. п.). Показатель - это определенное состояние параметра. Показатели позволяют нам выстроить некую систему координат, благодаря которой можно ориентироваться в параметрах (говорить о том, много это или мало). Например, в качестве показателя могут выступать максимальное и минимальное значения функции полезности домохозяйства. И, наконец, критерий дает возможность переходить от количественной оценки к качественной (то есть говорить, хорошо это или плохо). Критерии, в конечном итоге, определяются не технологическими/техническими, а духовными или социальными ценностями. Таким образом, мы можем говорить о том, что определение конечных (а не только технологических) ценностей также входит в компетенцию экономики и тех людей, которые реализуют экономическую политику на государственном уровне. Возвращаясь к радикальным преобразованиям 1990-х годов, отметим, что в отечественной экономической системе при проведении реформ так и не были выработаны критерии, отражающих глубинные ценности россиян. Нет их и сегодня. А это, в свою очередь, ведет в тупик функционирование всей национальной экономической системы. Возьмем, например, поиск ответа на базовый экономический вопрос: какая функция общественного благосостояния наиболее приемлема для россиян (например, бентамовского, ницшеанского, роулзианского и других типов)? Ни в одном экономическом исследовании по- следних лет ответа на этот вопрос нет, а без него мы не можем говорить о том, справедлива ли та структура распределения национального богатства, которая наблюдается сегодня в нашей стране (к примеру, хорошо или плохо то, что 500 самых богатых людей страны владеют состоянием в 715,3 млрд долларов, то есть суммой, превышающей половину годового российского бюджета?).

Первым шагом на пути изучения роли культуры в жизни экономических систем является выведение базовых дефиниций. В связи с этим дадим определение организационно-культурным отношениям. Организационно-культурные отношения – это совокупность отношений, возникающих между людьми в процессе преобразования вещества природы в элементы жизнедеятельности человека, которые наполняют эту деятельность смыслом, то есть позволяют ответить на следующие вопросы: как мы осуществляем свою хозяйственную деятельность ( знание )? для чего (почему) мы ее реализуем ( ценности )? правильно ли это делаем ( регулятивы )?

Чем организационно-культурные отношения отличаются от других видов отношений (прежде всего технологических), которые возникают в процессе функционирования экономических систем? Вспомним базовые вопросы, на которые, по мнению некоторых исследователей, должна отвечать экономическая система [4; 81]: что производить? как производить? сколько производить? для кого производить? может ли экономическая система адаптироваться? По сути дела, организационно-культурные отношения задают более широкую систему координат, чем технологические отношения, так как именно при их реализации мы получаем ответ на вопрос: для чего производить? Все остальные вопросы становятся производными от данного вопроса. Например, возьмем острейшую проблему современной российской экономики – формирование фондового рынка. Если проанализировать дискуссии, которые ведутся вокруг этой проблемы, то наиболее популярными среди них выступают следующие темы: активное создание среди населения России широкой прослойки трейдеров («игроков», а по сути дела, спекулянтов) на фондовом рынке; дальнейшая интеграция отечественного фондового рынка в мировую финансовую систему, с одной стороны, и пути пресечения влияния негативных глобальных финансовых проблем на Россию – с другой (избежание проблемы глобальных «пузырей»); решение «технических» вопросов (устранение разобщенности в индексах двух крупнейших отечественных бирж – РТС и ММВБ, влияние ставки рефинансирования ЦБ РФ на котировки ценных бумаг и т. п.). Все эти темы воспринимаются принципиально иначе, если задаться вопросом о том, для чего фондовый рынок осуществляет свои услуги, то есть для чего он нужен российской экономике и обществу в целом? Если признать, что главной ценностной характеристикой отечественного фондового рынка является создание широкого и непроизводительного класса рантье, а также ведущее место России в мировых рейтингах инвестиционной привлекательности (как конечная самоцель), то вышеописанные проблемы действительно требуют немедленного разрешения. Если же исходить из того, что главная цель фондового рынка – привлечение инвестиционных ресурсов для модернизации российской экономики, то возникает абсолютно иной спектр тем для обсуждения, касающихся эффективности отечественной финансовой системы в целом и фондовых рынков в частности.

Пространственной и временной характеристикой организационно-культурных отношений на микроуровне, то есть уровне отдельно взятого предприятия, является организационная культура. Концепция организационной культуры – классический пример междисциплинарного взаимодействия, так как именно в ее рамках экономическая наука аккумулирует последние достижения самого широкого спектра научных отраслей, начиная с антропологии и заканчивая психологией. Это способствует динамичному развитию концепции организационной культуры: любое новое открытие в гуманитарной сфере позволяет двигаться вперед и на пути изучения организационной культуры. С другой стороны, междисциплинарность приводит к путанице в дефинициях, а также противоречиям, которые возникают из-за различий в используемых научных методах. Возьмем, к примеру, одно из базовых понятий данной концепции – «корпоративная культура». Большинство социологов исходят из родового значения данного понятия – латинского corpus, или, иначе, закрытой, объединенной единым замыслом группы людей (кстати, точного аналога этого латинского слова в русском языке нет). Отсюда и трактовка корпоративной культуры как совокупности ценностей, которые разделяют в организации большинство ее членов. Экономисты считают, что данное понятие происходит от названия организационноправовой формы создания бизнеса за рубежом – корпорации. С этой позиции, корпоративная культура – это организационная культура в крупных компаниях (акционерных обществах). Нет единого мнения и о том, какие же цели преследует управление организационной культурой в деловой организации. Психологи исходят из того, что конечная цель в данном случае – это психологический климат в коллективе; социологи – гармония интересов; экономисты – максимизация значений ключевых экономических показателей (прибыли, доли рынка, размеров активов, производительности труда, качества продукции и услуг). По-видимому, все эти цели выступают как равнозначные и друг друга обуславливающие: без создания соответствующего психологического климата и достижения гармонии интересов между стейкхолдерами предприятия невозможно добиться максимальных значений экономических показателей. В свою очередь, низкие значения экономических показателей ведут к росту уровня конфликтогенности в коллективе, разрушению здоровой трудовой атмосферы, противостоянию интересов экономических субъектов и, наконец, как итог - гибели социального организма предприятия.

Организационная культура выполняет следующие функции на предприятии:

-

• адаптивная - способствует приспособлению организации к изменениям во внешней среде;

-

• информационная - создает, кодирует, транслирует, распознает информацию, циркулирующую внутри организации, а также между организацией и ее окружением;

-

• коммуникативная - формирует условия и средства общения работников организации друг с другом, а также с внешним окружением;

-

• интегративная - объединяет работников организации, позволяет создать систему «свой - чужой»;

-

• социализации - способствует усвоению работником опыта, знаний, ценностей, норм поведения, соответствующих данной организации, профессиональной группе, организационной роли.

Научная мысль создала большое количество моделей организационной культуры. Наиболее известными и популярными из них являются теоретические конструкции Э. Шайна, Г. Хоф-стеда, Т. Питерса, Р. Уотермена, Ф. Тромпенаар-са, Ч. Ханди, Р. Куинна, Д. Денисона и др.

Однако эти модели имеют ряд недостатков, которые снижают их методологическую ценность при изучении отечественных экономических систем. Во-первых, все они созданы применительно к условиям функционирования развитых в хозяйственном отношении стран (Великобритания, США, Скандинавские страны, Германия и т. п.). По этой причине простое калькирование данных моделей на российскую почву приводит к искажению ключевых организационных параметров. Во-вторых, каждая из этих моделей освещает только какой-нибудь один из многочисленных аспектов организационной культуры (например, Г. Хофстед акцентирует внимание на национальных характеристиках, влияющих на жизнь экономических систем; Э. Шайн - на ценностях, объединяющих в рамках единой организационной культуры работников предприятия; Д. Денисон - на поиске гармонии между внутренней и внешней средой организации и т. д.). Возникают попытки создания комплексных моделей, но, как правило, подобная интеграция различных идей в области познания организационной культуры приводит к эклектике и неоправданному усложнению теоретической конструкции. В-третьих, проводя аналогию с биологическими системами, следует отметить, что ни одна из существующих моделей организационной культуры не может дать исчерпывающего ответа на вопрос: что же явля- ется, в конечном итоге, «фенотипом» и «генотипом» организационной культуры? Другими словами, каким образом и на какой основе она строится?

Данные недостатки могут быть устранены в случае обращения к теоретическим идеям, которые лежат в основе всего современного гуманитарного знания. Прежде всего хотелось бы со слаться на конструкцию американского социолога А. Маслоу - пирамиду иерархии человеческих потребностей [12]. Данная конструкция базируется на следующих гипотезах:

-

• люди постоянно испытывают какие-нибудь потребности;

-

• если потребность удовлетворена, то она не мотивирует человека на совершение определенных действий, а если не удовлетворена -то мотивирует;

-

• если одна потребность удовлетворяется, то на ее место выходит другая неудовлетворенная потребность;

-

• люди испытывают определенный набор сильно выраженных потребностей, которые могут быть сгруппированы по филогенетическому признаку (как возникающие по мере взросления человека) и онтогенетическому признаку (как появляющиеся по мере их реализации в качестве необходимых условий существования);

-

• можно выделить пять групп потребностей, находящихся в иерархической связи друг с другом: физиологические, безопасности, социальные (потребности принадлежности и причастности), престижные (потребности признания и самоутверждения) и самовыражения (творческие потребности);

-

• потребности, связанные с биологической природой человека, находятся в основании иерархии потребностей; чем теснее потребность связана с социальной природой человека, тем выше она располагается в пирамиде потребностей;

-

• потребности более высокого уровня могут быть удовлетворены большим числом способов, чем базовые (лежащие в основании пирамиды) потребности;

-

• для обычного человека, при прочих равных условиях, чем выше потребности находятся в иерархии, тем их меньше.

Теория А. Маслоу дала импульс к изучению потребностей человека, и все остальные научные разработки в этой области отталкиваются от нее. Как правило, развитие мотивационных теорий пошло по пути критического восприятия модели иерархии потребностей. Одним из главных объектов для критики стало обоснование количества уровней (групп) потребностей, а также то, что в реальной жизни не обязательно наблюдается ярко выраженное следование одной группы потребностей за другой (здесь становится особенно важным ситуационный контекст). По этой причине К. Альдерфером была предло- жена модифицированная теория иерархии потребностей (теория ERG) [10]. Во-первых, вместо пяти было предложено три группы потребностей (существования, связи и роста), а во-вторых, движение в процессе удовлетворения потребностей может осуществляться как снизу вверх (аналогично теории А. Маслоу), так и сверху вниз (процесс фрустрации). Теория К. Альдерфера получила широкую популярность в экономических исследованиях.

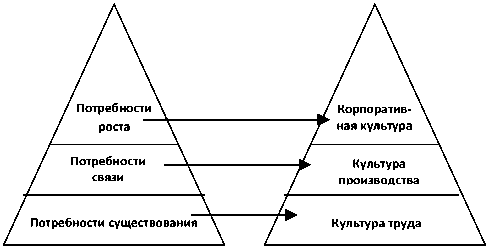

Нам представляется, что теории иерархии потребностей и ERG могут быть использованы и при изучении организационной культуры. Действительно, организационно-культурные отношения, как и любые другие отношения, возникающие между людьми в процессе хозяйственной деятельности, несут в своей основе необходимость удовлетворения определенных потребностей. По аналогии с теориями А. Маслоу и К. Аль-дерфера мы можем представить данные потребности в виде пирамидальной модели (см. рисунок).

Соотношение модели ERG и уровневой модели организационной культуры

По нашему мнению, в рамках предложенной модели организационной культуры могут выделяться следующие уровни: культура труда, культура производства (технологическая культура) и корпоративная культура.

Культура труда выступает как основа существования всей культуры организации. Под ней можно понимать восприятие труда, его места и роли в жизни человека, а также место и роль самого человека в процессе труда с ценностных позиций. Например, в средневековой Европе существовало пренебрежительное отношение к труду: труд воспринимался как Божья кара и наказание за первородный грех. Поэтому считалось, что трудиться унизительно, а сам труд – это удел черни (социальных низов). Принципиально другая позиция по отношению к труду возникает в рамках протестантизма. Здесь труд выступает как мерило успешности жизни человека не только с земных, но и, прежде всего, с божественных позиций. Показательна эволюция отношения к труду в рамках истории России. Крепостное право на многие века сформи- ровало своеобразную культуру труда русского человека, основанную на безответственности, «авральщине», «шапкозакидательстве» и низкой бытовой культуре. Многие отрицательные явления, характерные для дореволюционной эпохи, не только не были искоренены, но даже усилились в эпоху становления и развития Советского государства: неорганизованность, халатность, безответственность, непрофессионализм – вот типичные характеристики советских рабочих, так как труд во многом оставался несвободным. Не случайно народ расшифровывал ВКП(б) как «второе крепостное право (большевиков)» [7; 44].

Сегодня, говоря о проблематике культуры труда, мы должны анализировать, прежде всего, организацию труда на самом предприятии. Если организация труда соответствует лучшим образцам, имеющимся в мировой практике, это означает высокую культуру, а если не соответствует, – низкую [2; 283]. К необходимым признакам высокой культуры труда в настоящее время относят способствующую этому обстановку: эффективную систему материального и морального стимулирования работников, поощрение их инициативы, рациональную организацию рабочих мест и их обслуживания, создание нормальных условий труда, использование наиболее передовых приемов и методов труда, подбора, подготовки и обучения работников. Отсутствие же таких признаков расценивается как недостаток культуры труда на предприятии. Необходимо учитывать и техническую сторону вопроса, а именно рационализацию, механизацию, автоматизацию, роботизацию и компьютеризацию производства.

Принципиально важно изучение соотношения культуры труда и культуры отдыха, так как это взаимодополняющие друг друга понятия: грамотно организованный труд позволяет перемещать резервы времени на дела, имеющие собственно культурный характер, а чем выше общая культура работников, тем выше и производительность труда. Верно и обратное. Низкая общая культура работников способствует снижению производительности труда и культуры труда в целом. К сожалению, именно последний процесс мы можем наблюдать сегодня в Российской Федерации. Из-за капиталистической «рационализации» культуры большинство населения нашей страны оказались отрезанными от культуры: исчезло более 40000 драматических театров, хоровых и хореографических коллективов, закрылись десятки тысяч муниципальных и заводских домов культуры, исчезли дома пионеров, а доля финансирования культуры из бюджета находится на уровне ниже 1 % (в европейских странах в среднем – 5 %) [3; 6]. Крайне низкой стала бытовая культура россиян, что также негативно влияет на культуру труда. По результатам исследования ВЦИОМ, не менее 80 % работников отечественных предприятий имеют деградированное трудовое сознание. Из 60 млн трудо- способного населения примерно одна треть (20 млн человек) – хронические алкоголики (по данным официальной статистики – около 3,5 млн человек), 4 млн человек – наркоманы (по данным официальной статистики – 870 тысяч), 978 тысяч человек – психически больные, 1 млн – заключенные. Плохие условия труда, экологические проблемы, а также неправильный образ жизни приводят к снижению качества «человеческого» материала: в России только официально зарегистрировано более 12 млн инвалидов, коэффициент частоты производственного травматизма со смертельным исходом в 2–2,5 раза превышает аналогичные показатели в США и странах Евросоюза. По экспертным данным, в нашей стране по причинам, связанным с производством, ежегодно умирают более 180 тысяч человек. Потери рабочего времени от несчастных случаев на производстве в 2006 году составили 2,3 млн человекодней.

Следующий уровень модели организационной культуры – культура производства, под которой понимается сознательное и творческое применение руководящими, инженерно-техническими работниками и рабочими наиболее рациональных в конкретных условиях места и времени способов организации производственного процесса, обеспечивающих ритмичную работу всех производственных звеньев и предприятия в целом, повышение эффективности труда и производства и высокое качество продукции [7; 24]. Культура производства отталкивается от культуры труда, но при этом выступает как более конкретное явление, непосредственно связанное с технологическими особенностями конкретного предприятия или конкретной профессиональной группы работников. Например, свою специфическую культуру имеют агротехнические, деревообрабатывающие, станкостроительные, текстильные и другие производства. Можно говорить о различиях в культуре производственной деятельности между бухгалтерами, строителями, шоферами, журналистами, учеными, врачами и т. д. Каждая из этих субкультур имеет свой профессиональный сленг, методы и приемы осуществления процесса трудовой деятельности. В отличие от культуры труда, культура производства призвана обеспечить удовлетворение таких потребностей работников, как принадлежность к какой-либо профессиональной группе или отрасли народного хозяйства, причастность к созданию какой-нибудь продукции или услуги (например, можно часто услышать от работников разных профессий такие высказывания: «Мы – нефтяники!», «Мы – врачи!» и т. д.), признание профессиональных заслуг человека (например, заслуженный врач Россий- ской Федерации, народный артист СССР, заслуженный учитель Республики Карелия и т. д.).

Третий уровень организационной культуры мы обозначим как корпоративная культура. Мы уже отмечали множественность значений этого понятия. В контексте предлагаемой уровневой модели организационной культуры под ним будет пониматься, прежде всего, культура доверительных отношений, которая возникает между работниками предприятия. Именно в атмосфере доверия человек может удовлетворить свои потребности в конструктивном общении с коллегами по работе, раскрытии своего творческого потенциала, самореализации. Первые исследования роли доверия в жизни современных организаций принадлежат психологии и социологии, где под доверием понимают открытые, положительные взаимоотношения между людьми, содержащие уверенность в порядочности и доброжелательности другого человека, с которым доверяющий находится в тех или иных отношениях. Сегодня многими отечественными учеными отмечается, что экономическое возрождение России невозможно без формирования духовных ценностей и нравственных норм, базирующихся на доверии. Отмечается, что доверие – это важнейший аспект духовно-нравственного климата нашего общества [1; 56]. С прикладных позиций доверие возникает тогда, когда соблюдаются следующие этические нормы ведения бизнеса [9; 112]:

-

• порядочность (репутация честного и верного своему слову человека);

-

• профессиональная компетентность (обладание специальными знаниями и навыками межличностного общения, необходимыми для выполнения обязательств);

-

• принципиальность;

-

• лояльность (доброжелательность или готовность защитить, поддержать и подбодрить других);

-

• открытость (психологическая доступность или готовность свободно делиться с другими идеями и информацией);

-

• целеустремленность;

-

• чувство собственного достоинства;

-

• справедливость;

-

• толерантность.

Именно эти этические нормы можно рассматривать как элементарные характеристики корпоративной культуры с позиции реализации фактора доверия в бизнесе.

Статья написана при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, номер гранта 07-02-42202a/C.

198 p.

244 p.

Список литературы Организационно-культурные отношения и их роль в развитии экономических систем

- Богомолов О. Нравственный фактор социально-экономического прогресса//Вопросы экономики. 2007. № 11. С. 56.

- Кармин А. С., Новикова Е. С. Культурология. СПб.: Питер, 2007. 464 с. Организационно'-культурные отношения и их роль в развитии экономических систем

- Костиков В.А вдруг пригодится. Предрассудки и суеверия теснят истинную веру//Аргументы и факты. 2008. № 31. С. 6.

- Макконелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: Пер. с англ; В 2 т. М.: Республика, 1992. Т. 1. 399 с.

- Осовский С. Нейронные сети для обработки информации: Пер. с польского. М.: Финансы и статистика, 2004. 343 с.

- Синявин В. Ю., Дасаева Ю. А. Прогнозирование национальной безопасности России. Проблемы и перспективы развития экономического и управленческого потенциала России в ХХ1 веке: Сборник материалов VI Всероссийской научно-практической конференции. Пенза: ПГПУ им. В. Г. Белинского, 2008. С. 96-107.

- Супоницкая И. М. Успех и удача: отношение к труду в американском и российском обществе//Вопросы философии. 2003. № 3. С. 44.

- Уманский А. М. Культура труда на производстве. Киев: Политиздат Украины, 1984. 112 с.

- Шихирев П. Н. Этические принципы ведения дел в России. М.: Финансы и статистика, 1999. 248 с.

- Alderfer C. P. Existence, Relatedness and Growth: Human Needs in Organizational Settings. N.Y.: The Free Press, 1972. 198 p.

- Hayami Y. Development Economics: From the Poverty to Wealth of Nations. Oxford: Oxford University Press, 1997. 244 p.

- Maslov A. N. Motivation and Personality. N. Y.: Harper and Row, 1970. 411 p.