Организационно-правовые алгоритмы развития лесного комплекса Северо-Запада России

Автор: Грачев Виктор Васильевич

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Экономика региона: проблемы и перспективы развития

Статья в выпуске: 2 (29), 2005 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются актуальные направления развития лесопромышленного комплекса в районах Северо-Западного федерального округа. Отмечается необходимость совершенствования в этих целях законодательства, регулирующего различные аспекты организации лесопользования на федеральном и региональном уровнях.

Короткий адрес: https://sciup.org/147110360

IDR: 147110360

Текст научной статьи Организационно-правовые алгоритмы развития лесного комплекса Северо-Запада России

Северо-Западный федеральный округ занимает среди лесных территорий России особое место. Здесь расположено более 14% общероссийских лесных ресурсов, производится около половины объемов лесопромышленной продукции страны. Предприятия находятся в выгодном положении по отношению к внутренним и внешним рынкам сбыта. Универсальная сеть транспортных магистралей - автомобильных, железнодорожных и водных — обеспечивает благоприятные условия для развития лесной промышленности. И не случайно, начиная с 1998 г, в лесопромышленном комплексе Северо-Запада наметился постепенный экономический подъем. Ин вестиции в него за эти годы увеличились в 9 раз, в результате чего объемы вывозки древесины увеличились до 33,2 млн. куб. м, производство пиломатериалов - 5,3 млн. куб. м, бумаги - до 2,2 млн. тыс. т.

ГРАЧЕВ

Виктор Васильевич — академик РАЕН, начальник департамента промышленности, предпринимательства и лесного комплекса Правительства Вологодской области.

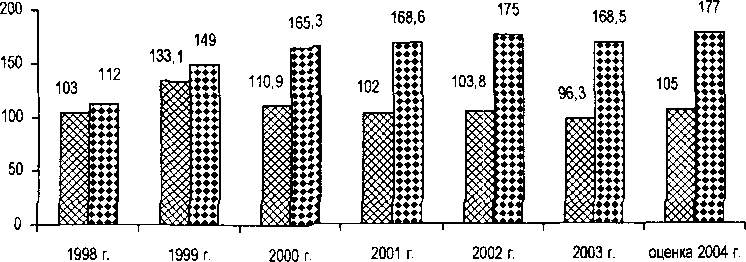

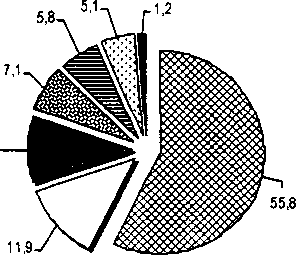

Позитивные экономические процессы можно проследить и на примере нашей Вологодской области (рис. 1, 2). Объемы лесопромышленного производства здесь за эти годы увеличились в два раза и составили по итогам 2003 г. 9,9 млрд. руб. (рис. 3). Инвестиции в основной капитал возросли в 10 раз. За счет этого идет постоянное развитие переработки древесины: производство пиломатериалов, фанеры, древесностружечных плит, целлюлозы увеличилось в два раза, картона - в 4 раза. Освоены новые виды продукции - плиты МДФ, клееный брус, жилые дома и др. Экспорт лесобумажной продукции увеличился в три раза (рис. 4). При этом ежегодно снижается на 7 — 8% экспорт необработанных ле соматериалов.

В настоящее время лесопромышленный комплекс области занимает в общероссийских объемах второе место по производству плит и фанеры, третье - по вывозке леса, шестое - по производству пиломатериалов и лидирует по ряду других позиций.

Однако имеющийся потенциал используется не полностью, расчетная лесосека— менее чем наполовину. Причем с 2001 г. темпы развития стали снижаться. Все это

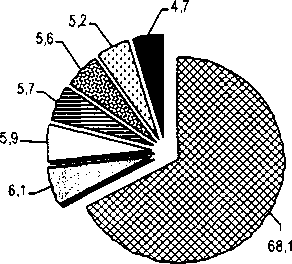

0 Индекс физического объема к предыдущему году

S Индекс физического объема к 1996 году

Рис. 1. Индексы физического объема продукции лесопромышленного комплекса Вологодской области

1998 год

9 мес. 2004 г.

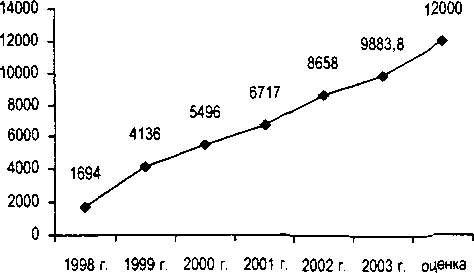

gЧерная металлургия

□ Химическая g Электроэнергетика g Пищевая g Лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бу мажная

□ Маимностроение gПрочие

1998 г.

Объем промышленного производства (в действовавших ценах) 29,4 млрд. руб.

в т. ч. лесопромышленного комплекса

1,7 млрд. руб.

9 мес. 2004 г.

140,9 млрд. руб.

8,6 млрд. руб.

Рис. 2. Структура производства продукции по отраслям промышленности Вологодской области (в % к итогу)

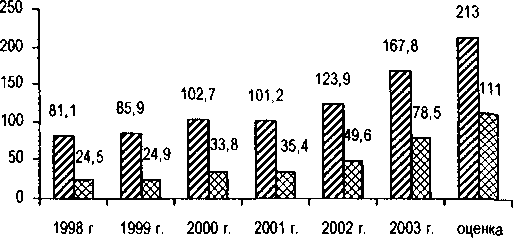

2004 г.

И Всего лесопродукции

0 В т. ч. продукция деревопереработки

2004 г.

Рис. 3. Динамика объемов производства ЛПК Вологодской области (в действовавших ценах, млн. руб.)

Рис. 4. Динамика экспорта лесопродукции из Вологодской области (млн. долл. США)

говорит о существенных проблемах, которые накопились в лесном комплексе и не решаются до сего времени. Остановимся лишь на некоторых из них.

В течение четырех лет идет непрерывное обсуждение «лесных» вопросов на всех уровнях власти, науки, общественности. В то же время ликвидируется лесная служба, происходит непрерывная реорганизация и реформирование природоохранных структур, изменение межбюджетных отношений. Эти реформации не только не способствуют развитию отрасли, но и крайне отрицательно на него влияют.

Обостряется положение в лесном законодательстве. Хотя разработаны десятки различных вариантов и проектов Лесного кодекса, но его последняя редакция представляет собой деформированное изобретение, которое по своему содержанию гораздо хуже действующего Лесного кодекса (1997 г.). Из этой редакции выпали не только необходимые полномочия субъектов Федерации, но и даже важнейшие понятия, такие, как классификация лесов по группам.

Одной из главных целей лесного хозяйства должна быть доходность лесопользования, сбалансированность доходов и расходов. Вместо этого в основу законопроекта положена платность, что делает всю систему управления лесами противоречивой.

Нечетко прописаны условия передачи участков лесного фонда в пользование. Весьма спорной является норма о предоставлении лесных участков в аренду только через аукционы. Законопроектом установлены равные условия получения в аренду лесных участков на аукционе и для лесопромышленников, имеющих мощности по заготовке и переработке древесины, и для непрофильных фирм. При этом единственный критерий получения лесов на аукционе — количество предложенных денег. А это открывает возможность финансовым спекулянтам получить огромные лесные территории без каких-либо обязательств или предварительных условий. Таким образом, большинство добросовестных арендаторов и лесопользователей могут остаться без лесфонда.

В связи с этим в Лесной кодекс необходимо добавить положения, которые при передаче участков лесного фонда в долгосрочную аренду, а затем и в частную собственность дают приоритет лесопользователям, имеющим достаточные мощности по переработке древесины. Преимущество должны получать те компании, которые уже занимаются заготовкой и понесли значительные затраты на строительство лесовозных дорог, содержание объектов социальной сферы, проведение сертификации и т.д. Поэтому законопроект необходимо совершенствовать, довести его до логического завершения, сделать отвечающим современным требованиям, не противоречащим действующим законам.

На самом же деле федеральные законы, один за другим, зачастую выходят в разрез с действующим законодательством. Так, закон 122 фактически исключает роль субъектов Федерации в лесных отношениях. Возникает непонятная ситуация. Леса находятся на территории региона, имеют многоцелевое использование, которое обеспечивает не только экономические, но и экологические, социальные условия проживающего там населения. Однако вопреки статье 72 Конституции РФ о совместном ведении природопользования леса передаются в управление федеральному центру. Считаю, что это не улучшит положения в лесах, а, наоборот, ухудшит. Следовательно, Правительству РФ, Государственной Думе необходимо принять специальные норма- тивные акты прямого действия или предусмотреть возможность заключения соглашений о делегировании субъектам Федерации отдельных полномочий.

Очень важный вопрос для всех территорий Северо-Запада - правовой статус лесов, ранее находившихся во владении сельхозформирований. В настоящее время они оказались не только без источников бюджетного финансирования, но и вне правового выполнения необходимых работ по воспроизводству, охране и отводу лесов в рубки. На Северо-Западе РФ таких лесов насчитывается около одной трети и, если вновь не будет принято по ним решение Правительства, мы получим непредсказуемые последствия.

Одна из важных проблем — выполнение лесоустроительных работ. В результате многих причин, в том числе финансовых, кадровых, технических, качество лесоустройства, учет, инвентаризация лесов, особенно сельских, не дают всей полноты информации, а систематически проводимая актуализация - только проформа лесоустройства. Учитывая важность вопроса, его необходимо рассмотреть специально на коллегии Федерального лесного агентства.

Следующий вопрос - охрана лесов от лесонарушений и незаконных порубок. В последнее время на региональном уровне принимается немало усилий, чтобы поставить заслон массовому воровству леса, и определенные результаты есть. Но без совершенствования федерального лесного и гражданского законодательства решить эту проблему в регионах невозможно. Например, статья 260 Гражданского кодекса предусматривает ответственность только за лесонарушения. Материальный ущерб исчисляется от действующих минимальных ставок (стоимости) древесины на корню. Вот и обходят ловкие лесные наруши тели уголовную ответственность за фактическое воровство леса. То есть получается абсурдная правовая ситуация: лес воруют, а предмета воровства нет.

Давно назрела необходимость предусмотреть в нашем законодательстве статью за хищение леса, производить расчеты материального ущерба с учетом его рыночной стоимости. Тогда у многих расхитителей государственного леса пропадет желание заниматься нелегальными рубками.

Много дискуссий посвящается эффективному использованию лесных ресурсов. Вполне естественно, что мы должны стремиться к максимальному освоению расчетной лесосеки, повышению стоимости древесины на корню. В настоящее время использование расчетной лесосеки на Северо-Западе не превышает 40%, а стоимость древесины - 27-30 руб. Многие специалисты и ученые пытаются доказать необходимость резкого увеличения попен-ной платы, обосновывая это тем, что на западе уровень цен на древесину превышает российский в несколько раз. Действительно, это так. Но давайте вспомним, что в западных странах плотность лесных дорог составляет 40 километров на тысячу гектаров, а в Вологодской области - всего 2!

Практика местных аукционов показывает, что стоимость древесины на корню, заготавливаемой вблизи дорог, достигает 150- 200 руб. за кубометр при средней по области 30 - 35 руб.

Следовательно, необходимо строительство лесных дорог на арендных площадях - лесопользователями, на свободных - за счет бюджетных средств. Строительство лесных дорог за счет государственных средств целесообразно во многих отношениях. Во-первых, за счет лесных дорог на Северо-Западе организуется более рациональное воспроизводство лесов, их защита и охрана от пожаров, а также жизнедеятельность лесных поселков. Во-вторых, леса находятся в государственной собственности и строительство дорог — это процесс капитализации гос-имущества, благодаря чему обеспечивается экономическая эффективность и высокая доходность лесов. Кроме того, лесные дороги позволяют привлечь дополнительные инвестиции в лесной комплекс.

Заметим, что в Вологодской области в последние годы все активнее реализуется программа строительства данных дорог, которая уже обеспечила связь и нормальные жизненные условия в отдаленных лесных поселках. Правительством области принято решение выделить в 2005 г. средства на строительство не только дорог к лесным поселкам, но и лесохозяйственных дорог (в объеме 127 млн. руб.) для выполнения пилотного проекта по Чаго-дощенскому району. Полагаем, что Министерству природных ресурсов России следует поддержать эту инициативу и энергичнее включиться в процесс строительства лесных дорог.

Следующий блок вопросов — это взаимодействие предприятий лесного комплекса с федеральными структурами.

Правительством России в 2003 г. вывозные таможенные пошлины были приведены к оптимальным значениям, что способствовало экономическому развитию лесного комплекса. Хотелось бы, чтобы система экспортного стимулирования оставалась продолжительное время без резких изменений, и тогда результаты будут более весомы.

Следует также отметить положительное решение Государственного таможенного комитета о сохранении таможенных постов, приближенных к лесоэкспортерам. Однако до сего времени не решается вопрос учета и обмера круглых лесоматериалов без коры. Министерству промышленности необходимо взяться за решение этой проблемы, нужные расчеты подготовлены.

Много вопросов возникает у лесных предприятий при взаимодействии с естественными монополиями. Очень тревожит непрерывный рост цен на электроэнергию, тарифов на транспортные и другие услуги.

Например, Устав железной дороги предусматривает в основном обязательства только со стороны грузоотправителей, их материальную ответственность и штрафные санкции, а вот обязательства и ответственность дороги перед отправителями грузов практически не предусмотрены.

Для обеспечения устойчивого экономического развития промышленности федеральным структурам необходимо определить четкую тарифную политику и порядок действий естественных монополий.

Словом, для дальнейшего экономического подъема лесной отрасли требуется комплексный подход к решению имеющихся проблем.