Организационные аспекты технологической модернизации в России

Автор: Мельников Алексей Евгеньевич

Журнал: Научный вестник Южного института менеджмента @vestnik-uim

Рубрика: Экономическая политика и хозяйственная практика

Статья в выпуске: 3 (23), 2018 года.

Бесплатный доступ

Преодоление технической отсталости, обеспечение опережающих темпов экономического роста, повышение производительности труда, модернизация производственного аппарата страны, внедрение цифровых технологий являются крайне актуальными задачами, стоящими перед Россией в настоящее время. В таких условиях возрастает роль промышленности как катализатора научно-технического прогресса и драйвера общественного развития, однако сложившаяся в настоящее время макроэкономическая ситуация в стране не способствует раскрытию фундаментальных функций индустриального сектора, препятствует уверенному освоению новейших технологических укладов, ведет к деиндустриализации. Технологическая модернизация и переход страны на путь устойчивого развития в современных условиях зависят от скорости изменения структуры промышленного производства, создания условий для ухода от сырьевой модели экономики к модели, базис которой составляют производства с высокой добавленной стоимостью. Фактором экономического роста в следующие годы будет модернизация традиционных отраслей промышленности и развитие новых технологических секторов. Вместе с тем неустойчивое положение производственного сегмента вкупе с исчерпанием потенциала роста сырьевых отраслей, действием ряда дестабилизирующих мировую конъюнктуру факторов, негативными тенденциями экономического развития страны создают определенные преграды на этом пути.

Промышленность, машиностроение, модернизация, инновации, экономическая политика, межотраслевой баланс

Короткий адрес: https://sciup.org/143165902

IDR: 143165902 | УДК: 338.45 | DOI: 10.31775/2305-3100-2018-3-49-54

Текст научной статьи Организационные аспекты технологической модернизации в России

Acknowledgment: The article was prepared with the financial support of the Russian Foundation for Basic Research (project No. 18-010-01012)

For сitation: Melnikov A.E. Organizational aspects of technological modernization in Russia. Scientific bulletin of the Southern Institute of Management. 2018;(3):49-54. (In Russ.) – 3100-20183-49-54

There is no conflict of interests

Промышленность как основа народного хозяйства должна выступать одним из главных объектов государственного управления, поэтому для обеспечения ее развития, формирования инновационного облика в первую очередь необходима трансформация действующих форм, методов и инструментов регулирования. Сейчас можно резюмировать, что в этом направлении на государственном уровне реализуется широкий комплекс мероприятий, предусматривающих разработку новых инструментов и институтов стимулирования промышленного производства. Однако для полного преодоления тенденций деиндустриализации, развития технологически емких секторов экономики этого по-прежнему недостаточно.

В контексте технологической модернизации пристального внимания требует раскрытие имеющегося промышленного потенциала и его преумножение на рельсах новейших технологических укладов, а также взращивание собственного высокотехнологичного сектора, обеспеченного соответствующей ему технологической базой и конечным спросом.

Впрочем, несовершенство государственных инструментов развития не позволяет в полной мере реализовать эти задачи [1, 2]. Во многом это обусловлено тем, что современная промышленная политика России апеллирует к созданию благоприятных условий для индустриального сегмента, но организации действительных процессов уделяет мало внимания. Так, на вопросы становления конкурентоспособной, устойчивой, сбалансированной промышленности, способной к постоянному саморазвитию за счет инновационной составляющей, Федеральный закон № 488 «О промышленной политике в Российской Федерации» отвечает рядом приоритетных государственных направлений:

– создание и развитие современной промышленной инфраструктуры, поддержка промышленных видов деятельности;

– обеспечение более выгодных условий осуществления промышленной деятельности по сравнению с условиями функционирования на территории иностранных государств;

– стимулирование промышленности к проведению НИОКР и внедрению их результатов, освоению инновационных методов производства;

– создание условий для наращивания объема выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью;

– поддержка мероприятий технологического перевооружения промышленных предприятий и модернизации основных фондов.

Реализация этих направлений осуществляется за счет предоставления промышленным предприятиям преференций различного рода, оказания поддержки научно-технической, инновационной и внешнеэкономической деятельности, финансовой и информационно-консультационной поддержки, а также содействия развитию кадрового потенциала.

Однако, если обратить внимание на статистическую картину, можно обнаружить, что с момента вступления в силу закона «О промышленной политике» значительных изменений в промышленности не произошло. Как и раньше, в индустриальном сегменте имеет место недостаточная инвестиционная и инновационная составляющая роста, развитие сопровождается инертными кризисными явлениями, положительные изменения показателей деятельности предприятий в большинстве случаев отсутствуют. Таким образом, регламентируемая помощь субъектам промышленной деятельности на практике почти не находит своего адресата.

Это утверждение подтверждают результаты исследования российских предприятий реального сектора, проведенного Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН в ноябре-декабре 2017 года. Из них следует, что поддержка бизнеса на региональном уровне носит достаточно скромные масштабы, что говорит о сложной обстановке в экономике. Респонденты преимущественно оценили помощь со стороны государства как близкую к нулю или незначительную [3].

Результаты опроса, полученные Вологодским научным центром РАН, показывают схожую картину: актуальной проблемой экономической политики на региональном уровне является невысокая результативность диалога между органами власти и промышленными предприятиями. Так, одна треть респондентов (29,6%) оценила качество такого взаимодействия как низкое, чуть большая доля (31,5%) – среднее, остальные участники исследования (38,9%) – достаточно высокое. Средний результат составил 6,2 балла (таблица 1).

Таблица 1

Результативность региональной промышленной политики, % от числа ответивших1

|

Оценка результативности взаимодействия между властью и промышленными предприятиями |

Оценка региональной экономической политики в отношении промышленных предприятий |

||

|

1–4 балла |

29,6% |

Считаю правильной |

53,7% |

|

5–7 баллов |

31,5% |

Считаю неправильной |

22,2% |

|

8–10 баллов |

38,9% |

Затрудняюсь ответить |

24,1% |

1 Источник: результаты социологического опроса, проведенного сотрудниками Вологодского научного центра РАН в I полугодии 2018 года. Объем выборки составляет более 200 промышленных предприятий Вологодской области.

Положительный момент заключается в том, что, несмотря на невысокий уровень поддержки со стороны региональной власти, экономическая политика развивается в правильном направлении, о чем говорят ответы 53,7% респондентов. Впрочем, высока доля и тех, кто считает применяемые методы управления промышленностью неверными (22,2%) или не имеет четкого представления об их содержании и эффективности (24,1%). В целях улучшения ситуации, совершенствования экономической политики большинство респондентов считает целесообразным проводить регулярное обсуждение проблем в индустриальном сегменте совместно с уполномоченными представителями органов власти.

Технологическая модернизация в России требует разработки целенаправленной долгосрочной государственной политики, ставящей своим приоритетом не только создание благоприятных условий для экономического роста, но и формирующей конкретный управленческий импульс по части развития высокотехнологичных видов деятельности в стране, скрупулезно выводящей идею о техникотехнологическом превосходстве экономики и ее цифровизации в абсолют. Иными словами, полноценная модернизация должна иметь соответствующее ей институциональное обеспечение, которого в настоящее время в стране не наблюдается. Справедливости ради, необходимо отметить, что определенная активизация работ в этом направлении на государственном уровне имеется.

В частности, большую роль в развитии промышленности, становлении высокотехнологичного сектора, активизации НИОКР играет ряд фундаментальных государственных программ. Субъективно среди наиболее принципиальных для индустриального сегмента России можно назвать такие, как «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», «Экономическое развитие и инновационная экономика», «Цифровая экономика Российской Федерации», в содержании которых отражен широкий перечень инструментов поддержки и стимулирования промышленной де- ятельности и научно-технологического развития в целом.

Впрочем, в настоящее время экспертная среда сходится во мнении, что принимаемых мер недостаточно для преодоления тенденций деиндустриализации и осуществления перехода к развитию промышленных и наукоемких секторов экономики [4, 5]. Не преумаляя важности предлагаемых инструментов и институтов поддержки, можно предположить, что причины сложившейся ситуации видятся преимущественно в недостаточной организационной составляющей экономических процессов, которым уделено основное внимание в данных программных документах.

Перспективы развития российской промышленности, раскрытия научно-технического потенциала, преодоления тенденций деиндустриализации во многом видятся в активизации государственных мер поддержки производственной деятельности, увеличении их содержательной части. Отдельное внимание должно быть уделено следующим направлениям:

– предоставление субъектам промышленной деятельности льготных условий функционирования со стороны государства, субсидий, инвестиционных кредитов для реализации перспективных проектов технологического развития и освоения инновационных разработок. В контексте развития кадрового потенциала необходимы гранты для образовательных учреждений, осуществляющих подготовку высококвалифицированных специалистов для инновационно активных отраслей экономики;

– совершенствование законодательства в области регулирования налоговой политики и снижение административной нагрузки. В первую очередь, следует апеллировать к активизации практики предоставления налоговых льгот, сокращению количества и конкретизации обязательных требований к промышленным предприятиям, уменьшению количества процедур проверки. Воздействие на промышленный сектор со стороны государства должно быть направлено не только на создание благоприятных условий функционирования для крепко сто- ящих на ногах субъектов промышленной деятельности, но и на повышение его привлекательности для новых участников рынка;

– увеличение степени взаимодействия между государством, промышленными предприятиями и научно-образовательными учреждениями в целях повышения качества подготовки специалистов для промышленности и увеличения количества выпускников для инновационно активных отраслей экономики. Востребовано восстановление развернутой системы подготовки профессиональных рабочих, расширение практики обучения непосредственно на мощностях действующих промышленных предприятий, обновление материальнотехнической базы учебных заведений.

Необходимо предоставление реальному сектору возможности участвовать совместно с органами власти в разработке мероприятий по стимулированию экономического роста, упрощение административных процедур регулирования предпринимательской деятельности, устранение избыточной роли государства в сфере лицензирования, контроля, сертификации выпускаемой продукции. В рамках мероприятий, обеспечивающих раскрытие научно-технического потенциала, к перспективным направлениям можно отнести:

-

– формирование цепочек вертикальной интеграции добывающих и обрабатывающих производств, что будет способствовать повышению мультипликатора добавленной стоимости;

-

– упрощение доступа предприятий к энергосетям за счет открытия информации о свободных мощностях и установления доступных фиксированных цен для присоединения к ним;

-

– предоставление промышленным предприятиям преференций при выкупе арендуемого имущества, а также снижение ставок по аренде нежилых помещений и земельных участков, находящихся в региональной и муниципальной собственности;

-

– регламентация процедур закупок, осуществляемых субъектами естественных монополий и государственными корпорациями, с установлением преференций для поставщиков российской наукоемкой продукции;

-

– субсидирование процентной ставки по отдельным видам инвестиционных кредитов, привлекаемых в промышленности.

Ожидания от реализации предложенного комплекса мер, прежде всего, связаны с подъемом обрабатывающих отраслей промышленности, развитием высокотехнологичных производств, становлением конкурентоспособного российского наукоемкого сегмента. Значимость таких позитивных изменений для отечественной экономики сложно не оценить, поскольку промышленность в ее тех- нико-технологическом многообразии способствует увеличению доходной части бюджетов различных уровней, стимулирует инвестиционную активность, создает новые рабочие места, повышает занятость населения.

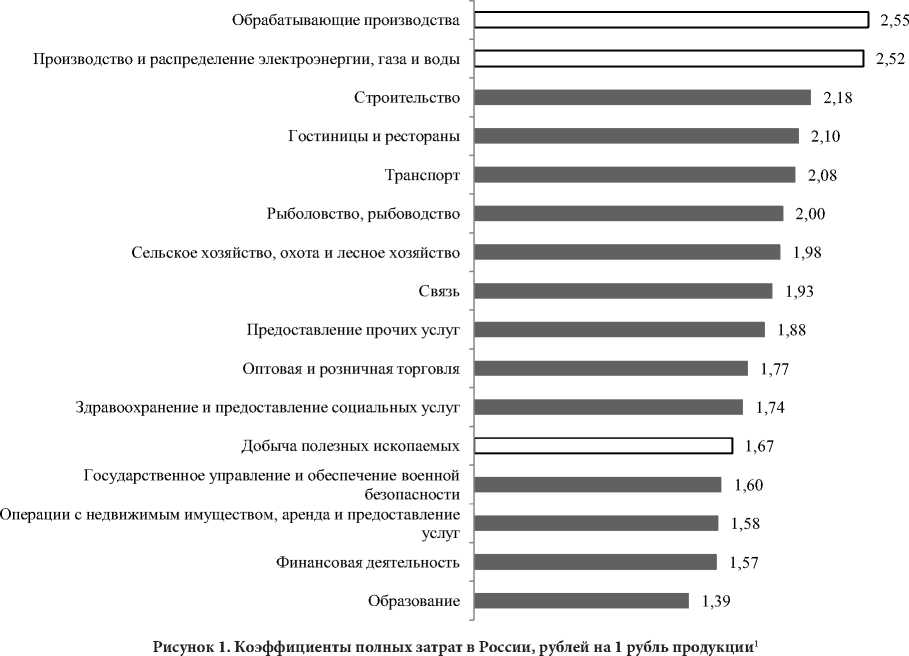

Необходимость развития отраслей промышленности подтверждают значения коэффициента полных затрат, который характеризует полные затраты продукции одной отрасли, приходящиеся на производство единицы продукции других отраслей. Чем выше значение этого показателя, тем большим экономическим эффектом для экономики обладает отрасль.

Как показывают данные авторских расчетов, значение коэффициента полных затрат для обрабатывающих производств и предприятий, осуществляющих производство и распределение электроэнергии, газа и воды, имеет максимальный для российской экономики эффект и составляет 2,55 и 2,52 рубля на 1 рубль произведенной продукции соответственно, что делает эти виды деятельности мощным драйвером экономического развития (рисунок 1).

Остановим внимание на гипотезе, что осуществление масштабной технологической модернизации будет способствовать повышению спроса на продукцию машиностроения. Использование межотраслевого баланса, представляющего собой важный инструмент для исследования межотраслевых взаимодействий в экономике, позволяет рассчитать эффект от таких изменений [6].

Предположим, в результате реализации предложенных выше мер, осуществления крупных инвестиционных проектов в стране, развития производственной и инновационной инфраструктуры возрастает спрос на продукцию российского машиностроения. Для наглядности зафиксируем увеличение внутреннего спроса на номенклатуру отрасли на уровне 10%. В этом случае можно будет наблюдать прирост основных показателей по всем видам экономической деятельности.

В целом по экономике России активизация машиностроительных отраслей обеспечит прирост валового выпуска продукции на 708,5 млрд. руб., численность занятых увеличится на 277,4 тыс. человек, фонд заработной платы вырастет на 113,9 млн. руб. (таблица 2).

Таким образом, произведенные расчеты показывают, что увеличение спроса на продукцию обрабатывающих отраслей российской промышленности оказывает колоссальное влияние на подъем всего народного хозяйства страны. Десятипроцентное увеличение спроса на продукцию только трех основных машиностроительных производств активизирует рост экономики примерно на 1%.

Таблица 2

Прирост основных экономических показателей по видам экономической деятельности в результате увеличения производства продукции машиностроения на 10%2

|

Вид экономической деятельности |

Валовой выпуск продукции, млн. руб. |

Численность занятых, чел. |

Фонд заработной платы, млн. руб. |

|

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |

11456 |

12092 |

2,862 |

|

Рыболовство, рыбоводство |

402 |

163 |

0,091 |

|

Добыча полезных ископаемых |

19543 |

1928 |

1,474 |

|

Обрабатывающие производства (без машиностроения) |

112385 |

25262 |

8,970 |

|

Машиностроение |

396487 |

166013 |

70,096 |

|

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |

23777 |

6296 |

2,785 |

|

Строительство |

5074 |

2902 |

1,043 |

|

Оптовая и розничная торговля |

47054 |

30051 |

9,717 |

|

Гостиницы и рестораны |

905 |

848 |

0,186 |

|

Транспорт |

29695 |

8680 |

4,537 |

|

Связь |

1448 |

1697 |

0,667 |

|

Финансовая деятельность |

13894 |

4513 |

3,795 |

|

Операции с недвижимым имуществом |

43130 |

13639 |

6,516 |

|

Государственное управление |

1183 |

537 |

0,270 |

|

Образование |

351 |

831 |

0,269 |

|

Здравоохранение и предоставление социальных услуг |

267 |

289 |

0,098 |

|

Предоставление прочих услуг |

1462 |

1703 |

0,615 |

|

В целом по экономике |

708513 |

277444 |

113,991 |

1 Рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики.

2 Рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики. Под эффектом понимается прирост валового выпуска, численности работников и фонда оплаты труда в соответствующих видах экономической деятельности.

Прирост по другим фундаментальным отраслям промышленности вкупе с становлением непроизводящих отраслей народного хозяйства как раз обеспечит необходимый темп роста отечественной экономики в размере 3,5–4% в год [7].

Существенная проблема кроется в том, каким образом организовать реальный прирост производственных показателей, за счет чего создать спрос на отечественную продукцию и стимулировать появление высокотехнологичных производств, когда на внутреннем рынке в изобилии представлена инновационная импортная номенклатура.

В экспертной среде на этот вопрос с давних пор есть непопулярный на государственном уровне ответ: необходима реализация политики поддержки своих товаропроизводителей, должны быть определенные гарантии, что результат их научно-исследовательских и опытно-конструкторских изысканий будет востребован как минимум внутри страны. До тех пор, пока она отсутствует, говорить о значительной активизации национальной промышленности, как показывает исторический срез, не приходится. Возможна лишь минимизация потерь за счет создания благоприятных условий деятельности.

В этом контексте большое влияние на народное хозяйство страны окажет формирование вертикально интегрированных структур в приоритетных секторах экономики. Вкупе с реализацией мероприятий по улучшению условий функционирования предприятий реального сектора этот инструмент экономической политики позволит вовлечь в процесс технологической модернизации максимальное число субъектов предпринимательства и вместе с тем создать основу для повышения спроса на продукцию более мелких игроков рынка.

Список литературы Организационные аспекты технологической модернизации в России

- Ускова Т.В., Ворошилов Н.В., Гутникова Е.А., Кожевников С.А. Социально-экономические проблемы локальных территорий. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. 196 с.

- Ускова Т.В., Лукин Е.В., Воронцова Т.В., Смирнова Т.Г. Проблемы экономического роста территории. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. 170 c.

- Кувалин Д.Б., Моисеев А.К., Лавриненко П.А. Российские предприятия в конце 2017 г.: отсутствие значимых общеэкономических изменений и прогресс в машиностроении//Проблемы прогнозирования. 2018. № 3. С. 105-121.

- Воеводина Т. Поможет ли закон о промышленной политике развитию промышленности?//Экономист. 2015. № 5. С. 9-13.

- Тодосийчук А. О механизме формирования и реализации государственной научно-технической политики//Экономист. 2018. № 3. С. 45-51.

- Лукин Е.В. О роли межотраслевого баланса в государственном регулировании экономики//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2017. № 3. С. 41-58.

- Ивантер В.В., Говтвань О.Дж., Гусев М.С., Ксенофонтов М.Ю., Кувалин Д.Б., Моисеев А.К., Порфирьев Б.Н., Семикашев В.В., Узяков М.Н., Широв A.А. Система мер по восстановлению экономического роста в России//Проблемы прогнозирования. 2018. № 1. С 3-9.