Организованная локальная система профилактики и оздоровления физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) для лиц, мотивированных на здоровый образ жизни

Автор: Исаев А.П., Гаттаров Р.У., Черепов Е.А., Ненашева А.В., Личагина С.А., Аминов А.С., Кабанов С.А.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Актуальные проблемы здравостроения. Двигательная активность. Образование. Спорт

Статья в выпуске: 4 (44) т.2, 2005 года.

Бесплатный доступ

Получены результаты социологических и медико-биологических массовых исследований учащихся, студентов, воспитанников социально-реабилитационного центра и юных спортсменов. Новые данные позволяют обоснованно судить о возможностях локальных систем оздоровления с комплексом факторов профилактики, оздоровления и реабилитации. Проблема социально-валео-логической мотивации жителей крупного города изучена в онтогенезе и представляет определенный социально-медико-биологический интерес.

Короткий адрес: https://sciup.org/147151953

IDR: 147151953

Текст научной статьи Организованная локальная система профилактики и оздоровления физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) для лиц, мотивированных на здоровый образ жизни

ЮУрГУ, г. Челябинск

Получены результаты социологических и медико-биологических массовых исследований учащихся, студентов, воспитанников социально-реабилитационного центра и юных спортсменов. Новые данные позволяют обоснованно судить о возможностях локальных систем оздоровления с комплексом факторов профилактики, оздоровления и реабилитации. Проблема социально-валео-логической мотивации жителей крупного города изучена в онтогенезе и представляет определенный социально-медико-биологический интерес.

А.П. Исаевым с соавторами представлено теоретико-методологическое, медико-биологическое обоснование и мотивации у занимающихся в физкультурно-оздоровительных комплексах (ФОК) [20]. Установлены семь критериев, побуждающих к занятиям оздоровлением. Из них образование, финансовая достаточность и мотивированность занимают ведущие места. Показано, что систематические занятия в ФОК формируют и корректируют адаптивные процессы. Однако, у части учащейся молодежи к концу учебного семестра, четверти наблюдаются сдвиги дизадаптивного характера, свидетельствующие об изменении регуляции ВНС в сторону симпатикотонии, накопления ксенобиотиков, повышенном содержании холестерина, ПОЛ, триглицеридов, снижении АОА, каталазы, избытке свободных радикалов, «расшатывании» иммунитета.

Проблема охраны здоровья в экономически развитых странах разрешается увеличением расходов на нужды здравоохранения. А развивающиеся страны, к каким можно отнести и Россию, не в состоянии уделять сфере охраны здоровья всего населения должное внимание, так как за чертой бедности находится 1/4 часть народа, 2/4 находится ниже среднего и на среднем уровне проживания.

Урбанизация определяет поиск новых форм профилактики, охраны здоровья. К 2010 году около половины населения - 3 миллиард 250 миллионов человек - будет проживать в городах. В США - не менее 55 %, в России - около 50 %. Через 20 лет в 33-х мегаполисах будет проживать более 500 миллионов человек. Почти весь прирост происходит за счет развивающихся стран. По данным ВОЗ, прогнозируется снижение уровня жизни в городах. Напряженный ритм жизни, пролонгированный стресс, специфические социальные и суточные циклы деятельности, отличные от сельских, характеризуют мегаполис. Следует отметить хроническую усталость, психические расстройства, суициды, наркоманию, подростковый алкоголизм, характерные для большого города. Техногенные и экологические факторы ухудшают и без того низкий общий уровень здоровья. Несостоятельность правительств ведет не только к снижению жизненного уровня, но и к критическому состоянию здоровья, вымиранию нации. Уровень заработной платы работников госбюджетной сферы не соответствует реальному прожиточному минимуму.

Психическое напряжение «подогревают» СМИ, рассказывая о локальных чрезвычайных ситуациях и конфликтах, политических и экономических катаклизмах.

В четырех группах обследуемых: учащиеся (и = 982), воспитанники социально-реабилитационного центра (п = 88), студенты (п = 697), юные спортсмены (п = 249) комплексно изучались морфофункциональные, психологические, биохимические показатели, а также иммунологическая резистентность.

Локальная система охраны здоровья (ЛСОЗ) предусматривает, наряду с государственными, институтами здравоохранения, индивидуальную прогрессивность развития и толерантность к инновациям, организованную интегрированную системность, адаптивность и целостность.

Исаев А.П., Гаттаров Р.У., Черепов Е.А., Организованная локальная системаНенашева А.В., Личагина С.А., Аминов А.С., Кабанов С.А. профилактики и оздоровления...

Рынок технологий и методов оздоровления зависит от условий жизни людей. Система ЛСОЗ при ФОК обеспечивает, наряду с медицинскими учреждениями, оперативность диспансеризации, качество профилактики, реабилитации. Это комплекс услуг, разворачиваемых в современных ФОК. Оздоровление осуществляется в зависимости от конкретных условий, в том числе потребностей и возможностей граждан. Специфичность работы ЛСОЗ в ФОК определяется экологическими, биоритмологическими, этническими особенностями региона. Спектр реализации вариантов сохранения и укрепления здоровья транслируется в ФОК (МОУ школа 118, 78, ЮУрГУ) путем прохождения субъектов через кабинеты профосмотра, дифференцированного выбора средств оздоровления, реабилитации, контроля и целесообразности их применения.

Главные принципы, проектное, содержательное и процессуальное применение ЛСОЗ в ФОК обеспечивают перспективность и эффективность этой организованной системы как значительного и своевременного явления социальной жизни в области охраны, поддержания и приумножения здоровья. Существуют алгоритмы функционирования организованной системы ЛСОЗ в ФОК:

-

- поисково-исследовательский;

-

- конструктивно-образовательный;

-

- процессуальный практико-оздоровительный;

-

- индивидуально-контролируемый, саморе-гуляционный;

-

- корректировочно-реабилитационный.

Таким образом, прогрессивные подходы к охране здоровья практически реализуются и употребляются в жизни. Организаторы образовательных технологий получают новые способы, инструменты и оснащение для эффективной деятельности. Население посредством просветительной и образовательной работы транслируют через ФОК систематизированные знания о том, как поддерживать здоровье на высоком уровне.

Следует отметить, что все перечисленные алгоритмы функционирования должны быть в той или иной мере представлены в единичной, элементарной ЛСОЗ. Однако, в рамках системы ЛСОЗ возможны акценты на том или ином направлении, что позволит более эффективно использовать совокупный системный потенциал и распределять усилия для повышения совокупного же качества предоставляемых услуг.

О том, как перечисленные принципы и алгоритмы функционирования реализованы в практических требованиях к аппаратным системам комплексного тестирования и оздоровления, а также на примере конкретно функционирующей единицы ЛСОЗ изложено в настоящей работе.

Для посетителей ФОК действует целостный комплекс услуг, базирующийся на разработанной концепции здоровья и здорового образа жизни, достигаемых за счет организационного, аппаратно технологического и концептуально-методологического единства. Это единство вытекает из растущего спроса на целостное представление о человеке и его здоровье, совпадающего с ключевыми тенденциями развития современного здравоохранения в мире. Из числа двигателей здоровья предлагаются: организованная и естественная мышечная активность, функциональное и адекватное питание, плавание, массаж, тепловые воздействия, закаливание, занятия массовым спортом, психомышечная тренировка, двигательная терапия, дыхательная гимнастика, восточные виды оздоровления.

Как известно, уровень здоровья на 50 % определяется образом жизни. Здоровый образ жизни подразумевает рациональное питание, адекватную двигательную активность, профилактику психологических стрессов, отсутствие факторов риска (вредные привычки, гиподинамия и т. д.). Гипокинезия, на взгляд большинства исследователей, является важнейшим фактором риска развития самых разнообразных заболеваний, прежде всего, сердечно-сосудистой системы [8, 13, 18].

Эта проблема особенно актуальна для учащихся школ крупного города в связи с интеллектуальной и информационной перегруженностью, наличием психоэмоциональных стрессов, недостаточным количеством уроков физкультуры для восполнения необходимого уровня двигательной активности [17,21].

Проведенное исследование позволило нам сделать некоторые теоретические заключения. В первую очередь, мы увидели неравновесность развития двигательного гомеостаза у человека и осмыслили в этом упорядоченность изменений в онтогенезе. Упорядоченность самостоятельных тренировок и самоконтроля снизила энтропию возрастного развития двигательного гомеостаза. Известно [15], что наука, несомненно, активно воздействует на природу. Вместе с тем она является попыткой понять природу, в данном случае развитие двигательного гомеостаза. Речь идет о неизменности и изменениях. Поиск истины бесконечен и бурное развитие науки о физическом воспитании, спорте, валеологии приносит новое в познании сложных и многогранных процессов, связанных с человековедением. Теоретическая конструкция и понимание процесса изнутри позволяют найти основы, опорные точки, основные ориентиры деятельности настоящей и будущей, т. е. проектной.

Темпы развития в пубертате имеют региональные особенности (И.Г. Патурова с соавт., 2004). Например, у 11-13-летних девочек города Кирова, половое созревание начинается с телархе и пубархе в 11-12 лет, т. е. на 1-2 года позже, чем в других субъектах РФ. Менархе наблюдается в 1214 лет, в среднем - в 12,8 лет, что на 3-9 месяце позже, чем в других регионах. При этом масса тела составляет 43,9 кг, а длина тела - 155,8 см. Преждевременное половое развитие встречается у 0,840,98 %, а его задержка - у 5,51-7,14 % девочек.

Изучение вариабельности сердечного ритма выявило, что выраженность Р-адренергических влияний на сердце с 11 до 13 лет повышается, а после 13 лет снижается, она минимальна у 1113-летних девочек в зимний период и максимальна - в летний или осенний периоды. Ежемесячная скорость изменения многих антропометрических показателей минимальна в летний и максимальна в весенний период, а скорость развития молочной железы и аксиллярного оволосения минимальна в зимний и максимальна в весенний периоды. Это позволяет утверждать, что скорость ростовых процессов максимальна при оптимальном уровне Р-адренергических воздействий на сердце.

В связи с вышесказанным, интерес представляют сравнительные данные полового воспитания, психического и физического развития детей социально-реабилитационного центра (СРЦ) Челябинска, занимающихся по авторской программе здравостроения [11]. Во-первых, у воспитанников СРЦ, в течение года занимающихся по авторской программе наблюдался более ранний пубертатный период (9-10 лет). Процент преждевременно созревающих детей составляет у мальчиков и девочек соответственно 18,44-19,92 %, а его задержка - у 3,25-5,02 %. Несмотря на то, что ключевые показатели физического развития (длина, масса) несколько отставали от контрольной группы, на этом фоне, окружность грудной клетки на уровне, а половое созревание опережало данный процесс у детей обычных школ.

Таким образом, необходимость оценки индивидуальных параметров на фоне популяционного норматива, с одной стороны, и широкая зона изменений биологической организации, предполагающая наличие различных стратегий адаптации, с другой — характеризует сущность современного подхода при организации мониторинговой системы диагностики и коррекции ПФП, уровня здоровья воспитанников СРЦ.

Нами разработаны оценочные шкалы соматических и физиометрических параметров, физической подготовленности, возрастные нормы для оценки двигательных способностей воспитанников СРЦ (6-16 лет) [11, 12, 16, 19], профили физической и психологической подготовленности и состояния. Установлено, что питание, психические и эмоциональные факторы урбанизации являются ведущей причиной секулярного тренда.

Ауксологические исследования обнаружили, что морфофункциональное развитие в незначительной степени зависит от уровня половой зрелости, а спортивная результативность - от степени развития функциональных систем.

На этапе пубертатного развития (12-15 лет) целый ряд показателей достигает максимальных величин (аэробная производительность, быстрота, гибкость) и в дальнейшем может подвергаться регрессии. Настоящим исследованием показано, что для «синдрома регрессии пубертатного развития» характерными являются высокие «весовые» значения показателей двигательной и соматовеге-тативной функций (44 %), силовых и функциональных возможностей (25 %). Этот период - один из наиболее сложных и ответственных в жизни человека, что требует изучения факторов, оказывающих наибольшее влияние (как положительное, так и отрицательное) на биологическую многоуровневую организацию регуляции.

Оценка индивидуально-типологических особенностей морфометрической и функциональной организации, т. е. некоторого симптомокомплекса конституциональных свойств, включающих важнейшие характеристики телосложения, психофизиологического потенциала (ПФП), обменногормональных параметров, тесно связана с понятием нормы и необходимостью регионального шкалирования получаемых оценок. Норма может быть определена как диапазон колебаний, зависящих от состояния и подготовленности человека, генетически обусловленная система критериев данной популяции, в границах (диапазонах) которой существуют индивидуальные нормы с ключевыми, средними и слабыми характеристиками, сгруппированными в индивидуально-типологические личностные нормы. Например, возрастная динамика ИН имеет три фазы: выраженное снижение с 5 до 7 лет, стабилизация с 8 до 12 лет и дальнейшее снижение к 16 годам. В возрасте 13-15 лет отмечалось повышение ИН.

У учащихся наблюдались на завершающих этапах полового созревания развитие дефинитивных механизмов кардиореспираторной и мышечной системы, активность ферментов, контролируемый гормонами синхронный рост соединительной ткани (костной, мышечной, жировой). У подростков выявлялась повышенная тревожность, обеспечиваемая различными проявлениями гомеостаза, самооценочной деятельности, умственной работоспособности и ста-токинетической устойчивости, повышение индекса напряжения, перекисного окисления липидов (ПОЛ). Выявлены корреляции личностной тревожности (ЛТ) и ПОЛ (г = 0,54; Р < 0,05), ЛТ и ИН (г = 0,46; Р < 0,05). Установлены связи ЛТ и АМО (г = 0,62), между ЛТ и АОА (г = 0,42; Р < 0,05), ЛТ и самооценка (г = -0,49; Р < 0,05). Активация S отдела ВНС у подростков с повышенным уровнем ЛТ указывает на снижение адаптивных возможностей спорта.

Хороший уровень физического развития сочетается с высокими показателями физической подготовленности, мышечной и умственной работоспособности. Физическое развитие отражает процесс роста и развития организма, а также комплекс морфофункциональных показателей, которые определяют физическую работоспособность и уровень биологического состояния индивидуума в момент обследования.

Адаптация ССС и САС к дозированной физической нагрузке зависит от уровня половой зре-

Исаев А.П., Гаттаров Р.У., Черепов Е.А., Ненашева А.В., Личагина С.А., Аминов А.С., Кабанов С.А.

лости подростков [7]. В раннепубертатный период отмечаются адекватные реакции ССС и САС на нагрузку. Адаптация ССС осуществляется за счет хронотропного компонента сердечной деятельности, реакции САС характеризуются большей активностью гормонального звена.

В период интенсивного полового созревания в адаптивных реакциях ССС возрастает роль инотропного компонента. Отмечаются максимальные сдвиги показателей гемодинамики и длительный период реституции. Высокая активность САС снижает ее резервные возможности.

На завершающем этапе полового созревания . подростков наблюдается экономное реагирование ССС и САС на нагрузку и быстрое восстановление до фоновых показателей. Адаптация протекает на фоне высоких резервных возможностей ССС и САС.

Рассмотрены половые особенности регуляции сердечной деятельности в пубертатном периоде [3, 10].

В формирующимся организме, когда метаболическое обеспечение вегетативной сферы еще достаточно лабильно, гемодинамика оказывает специфическое влияние на формирование структуры ФС, которая в онтогенезе становится доминирующей. Особое значение в этом имеет компонент нейрогуморальной сердечной деятельности.

Результаты анкетирования школьников МОУ СОШ №118

Эффективность работы ФОКа, результативность программ, методик и технологий управления физическим потенциалом занимающихся напрямую зависит от изучения и учета в последующем потребностей в физкультурно-спортивной деятельности и мотивационно-ценностного отношения человека к физической культуре. В рамках проводимого исследования структуры потребностей молодежи в области физической культуры нами был проведен анкетный опрос учащихся МОУ СОШ №118 Челябинска. Общее количество респондентов составило 350 учащихся с четвертого по одиннадцатый классы, из них 230 - это школьники в возрасте 12-16 лет.

Опираясь на работы и рекомендации авторитетных исследователей в области структурнофункционального анализа проблемы потребностей [6, 7], а также ученых, изучавших физкультурноспортивные потребности различных демографических слоев [1, 4], мы включили в состав анкеты семнадцать вопросов, состоящих из трех структурных блоков. Ответы на вопросы анкеты в определенной степени позволяют оценить материальный (витальный), социальный и духовно-когнитивный компоненты в структуре потребностей в физкультурно-спортивной деятельности учащихся.

Большинство респондентов в вопросе об основной пользе занятий физическими упражнениями приоритет отдает потребностям витального

компонента: 73 % 12-14-летних и 69 % 15-16-летних подростков основную пользу видят в укреплении здоровья; соответственно, 42 % и 49 % - в улучшении телосложения. Потребность в движении, как показало анкетирование, увеличивается с возрастом: 7 % у 12-14-летних и уже 19 % 15-16-летних учащихся видят пользу занятий физическими упражнениями в возможности просто двигаться.

Количество выборов ответов в рамках поля социального компонента потребностей не так велико: основную пользу от занятий физическими упражнениями в расширении жизненных перспектив видит лишь 7 % 12-14-летних и 19 % 15-16-летних учащихся; 23 % и 16 %, соответственно, предполагают использование приобретенных в рамках физической культуры умений и навыков в будущей профессии. Развить интеллектуальные способности с помощью занятий физическими упражнениями считает возможным 13 % 12-14-летних учеников и 7 % 15-16-летних; 25 % школьников 79 классов и 22 % 10-11-классников основной пользой занятий физическими упражнениями считают развитие моральных и волевых качеств личности, их ответы находятся в рамках духовно-когнитивного компонента потребностей. .

Характеризуя витальный компонент структуры физкультурно-спортивных потребностей подростков, следует заметить, что 42 % детей в возрасте 12-14 лет и 25 % в возрасте 15-16 лет желали бы развить гармонично все физические способности; 43 % и 31 %, соответственно, отдают предпочтение развитию выносливости; 37 % и 25 % -развитию силы; 33 % и 21% - развитию ловкости; 25 % и 33 % - развитию быстроты. С 12 % до 37 % с взрослением увеличивается доля учащихся, желающих развить гибкость.

Дополняют представления о витальном компоненте потребностей, а также, безусловно, должны быть учтены при планировании занятий в рамках ФОКа сведения о предпочтительных формах занятий физическими упражнениями: в возрасте 12-14 лет 53 % учеников приоритетными считают специализированные занятия по виду спорта, 43 % - спортивномузыкальные занятия; 42 % - туристические походы; 35 % - соревновательно-игровые занятия. В возрастном диапазоне 15-16 лет предпочтения распределились следующим образом: 50 % - туристические походы, 42 % - специализированные занятия по виду спорта; 18 % - спортивно-музыкальные и 16 % -соревновательно-игровые занятия. Определенный интерес вызывают сведения о том, что взросление сопровождается ослаблением интереса к занятиям на улице с 53 % в возрасте 12-14 лет до 24 % в 15-16 лет.

Абсолютное большинство респондентов в будущем планирует отказаться от алкоголя и табакокурения: 92 % 12-14-летних и 82 % 15-16-летних подростков.

Данные проведенного исследования позволяют считать функционально-императивными видами физкультурно-спортивной деятельности легкую атлетику (часто занимаются 52 % 12-14-летних учеников и 55 % учеников в возрасте 15-16 лет), спортивные игры (38 % и 20 %, соответственно), плавание (12 % и 11 %), танцы, хореографию (8 % и 4 %). Единоборствам отдает предпочтение лишь 2 % 7-9-классников и 7% 10-11-классников. Никто из опрошенных в возрасте 12-14 лет не увлекается силовыми видами физических упражнений, с возрастом количество занимающихся достигает 8 %. Виртуальные предпочтения в области физкультурно-спортивной деятельности отдаются спортивным играм (40 % и 15 %), легкой атлетике (28 % и 8 %), плаванию (17 % в обеих возрастных группах), танцам и хореографии (12 % и 6 %) и гимнастике (7 % и 9 %).

Лидерские потребности в области физкультурно-спортивной деятельности присущи 19 % 12-14-летних подростков и 20 % 15-16-летних; 73 % и 71 %, соответственно, стремятся в рамках занятий физическими упражнениями общаться с другими на равных. Готовность принимать помощь в рамках физкультурных занятий высказали половина 12-14-летних учеников и 35 % учеников более старшего возраста, в то же время оказывать соответствующую помощь готовы только 23 % учащихся.

С возрастом усиливается осознание необходимости авторитета руководителя занятиями физическими упражнениями: с 23 % респондентов в возрасте 12-14 лет до 39 % 15-16-летних респондентов.

Характеризуя духовно-когнитивный компонент потребностей, следует привести данные о том, что 25 % 12-14-летних и 30 % 15-16-летних подростков затруднительно сравнить свое физическое состояние с состоянием сверстников. Только 15 % общего числа респондентов известны собственные показатели ЧСС и ЧД в покое; 82 % 7-9-классников и 84 % 10-11-классников знают свой рост и вес; 42 % и 32 %, соответственно, известны результаты в базовых двигательных навыках.

С 22 % до 35 % увеличивается с взрослением важность познания возможностей собственного организма при занятиях физическими упражнениями.

Большинство респондентов получает знания в области физической культуры и спорта от учителя физической культуры (63 % 12-14-летних и 64 % 15-16-летних) и тренера (27 % и 43 %, соответственно), 20 % и 33 % -самостоятельно. В то же время, лишь 8 % опрошенных знакомы периодические издания в области физической культуры (как правило, это «Спорт-Экспресс» и «Мировой Футбол»). Родители являются источником физкультурной информации для 10 % 7-9-классников и 8 % 10-11-классников. При этом 8 % респондентов ответили, что не получают никакой информации. По половому признаку выявлены различия VLF и HF-диапазона в пробе ортостаза. У юношей они были выше, чем у девушек. Это связано с более ранним половым созреванием девушек, как по антропометрическим показателям, так и в отношении отделов ВНС. Снижение у них величины очень низкочастотных волн свидетельствует о достаточной активности симпатического и парасимпатического отделов при данном виде нагрузок и меньшем привлечение центрального контура для регуляции сердечного ритма. Но эти отличия носили недостоверный характер. Был сделан вывод о том, что в возрасте 15-16 лет половые различия в показателях вариабельности ритма отсутствуют.

Дозированная физическая нагрузка (20 глубоких приседаний за 30 секунд) является кратковременным стрессовым фактором, ведущим к активации уровней регуляции деятельности кар-диореспираторной системы, опорно-двигательного аппарата, метаболизма, которые направлены на восстановление сдвигов параметров гомеостаза. Неспецифические и специфические сдвиги функционального состояния развиваются в сердечнососудистой системе.

Неспецифические реакции проявляются проявляются активацией стресс реализирующих механизмов, в первую очередь симпатоадреналовой системы.

В системе кровообращения наблюдаются следующие специфические изменения. Это рабочая гиперемия мышц, связанная с увеличением количества метаболитов, ростом парциального давления углекислоты и снижением кислорода. Кроме того, в расширении сосудов работающих мышц могут участвовать холинергические симпатические волокна, факторы, вырабатываемые эндотелием, а также гуморальный адреналин посредством его влияния на [32-адренорецепторы. При этом периферическая гемодинамика в нерабочих мышцах не изменяется, что связано с увеличением объема кровообращения. Только вовлечение большого количества мышц или длительная нагрузка ведет к снижению кровообращения в нерабочих мышцах и некоторых внутренних органах, предопределяется перераспределением кровотока.

Другой особенностью данного вида физической нагрузки является увеличение венозного возврата, в первую очередь из вен нижних конечностей, что способствует росту преднагрузки и активации внутрисердечных механизмов регуляции (миогенная гетерометрическая регуляция -закон Франка-Старлинга). Следствием этого является увеличение сократимости миокарда и рост ударного объема (УО).

Немаловажным фактором является изменение функции внешнего дыхания, что проявляется в учащении и увеличении глубины дыхательных движений. Это ведет периодическому росту и снижению как преднагрузки, так и постнагрузки, что проявляется дыхательными волнами некоторых показателей кровообращения.

Совокупность изменений центрального и периферического кровообращения отражается в

Исаев А.П., Гаттаров Р.У., Черепов Е.А., Ненашева А.В., Личагина С.А., Аминов А.С., Кабанов С.А.

уровне артериального давления (АД) после дозированной физической нагрузки. Рабочая гиперемия способствует некоторому снижению диастолического артериального давления (в норме не более 10 % от исходного), а рост ударного объема ведет к повышению систолического артериального давления (не более 30 % от исходного).

В силу кратковременности нагрузки, изменения в деятельности кровообращения и в системе регуляции восстанавливаются в течение 5 мин, что является маркером адекватного функционального ответа. Поэтому регистрация показателей кровообращения в течение первых 5 мин после нагрузки и спектральный анализ позволяют оценить всю совокупность изменений в уровнях системы регуляции.

Проведенный анализ динамики показателей кровообращения и их вариабельности под воздействием кратковременной физической нагрузки у детей младшего и среднего школьного возраста показал следующее.

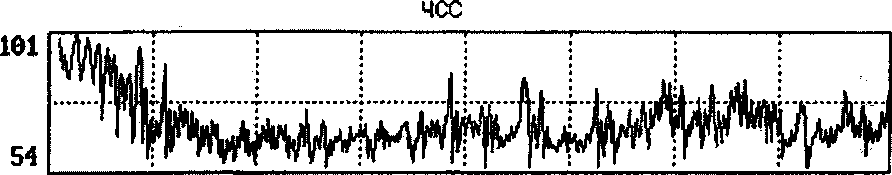

В течение первых 500 кардиоинтервалов после проведенной нагрузки средняя частота сердечных сокращений (ЧСС) снижается (см. рис. 1) несмотря на значительное увеличение частоты сердцебиений в первые 30 с реституции. Данное обстоятельство объясняется тем, что активация стрессреализирую-щих механизмов наблюдается только во время физической нагрузки и в первые десятки секунд после нее. Далее включаются механизмы, лимитирующие стресс, которые в данном случае проявляются отрицательной хронотропией.

Рис. 1. Тренд частоты сердцебиений мальчика 15 лет за 500 кардиоинтервалов, зарегистрированных сразу после 20 глубоких приседаний

(исходная частота сердцебиений - 76 уд./мин, средняя после физической нагрузки - 69 уд./мин)

В основе урежения частоты сердцебиений могут лежать рефлекторные механизмы барорегуляции в ответ на увеличение преднагрузки и рост ударного объема, которые уменьшают величину объема кровообращения. Кроме того, необходимо отметить, что в силу кратковременности нагрузки, не возникает значимого кислородного дефицита. Данное обстоятельство, на фоне увеличения объемного кровотока, ведет к относительному избытку кислородной обеспеченности тканей, способствующей рефлекторному урежению частоты сердцебиений.

Достаточно специфичны изменения медленноволновой вариабельности. Изучалась динамика системы кровообращения юных спортсменов под воздействием специальных тестовых нагрузок и ортостаза. Выявлено, что каждому индивиду характерен свой тип центральной и периферической гемодинамики в зависимости от специфики деятельности. Возникновение ряда программ физиологического обеспечения и формирования избирательной устойчивости к стресс-факторам обнаруживает значительную вариабельность проявлений даже в пределах одной функциональной системы организма.

Полученные результаты создают картину, позволяющую провести глубокий анализ ключе вых параметров и создать предпосылки для эффективного управления организованной и самостоятельной двигательной активностью, воздействием - сауны, закаливания, массажа, психомышечной тренировки и, в целом, здорового образа жизни современного человека.

Нами разработаны шкалы изменений сердечного ритма спортсменов различных возрастных и квалификационных характеристик (9-65 лет) [2], завершивших выступление спортсменов, ветеранов спорта, рабочих механических и термического цехов автотракторного машиностроения [14]. Рассмотрена проблема изменения гемодинамических показателей при различном уровне вегетативной регуляции, и проведен корреляционный анализ отдельных показателей кардиореспираторной системы и уровня тревожности для выявления перехода стрессорной адаптации на толерантную.

Постепенность повышения тренировочной нагрузки - важнейший фактор достижения положительного физиологического эффекта для растущего организма. Повышается моторная плотность занятий. Увеличение последней влияет на нервнопсихическое состояние, вегетативную регуляцию, эффективность в воспитании мышечных способностей и на обучение двигательным действиям юных спортсменов [9].

Совершенствуются аэробные и анаэробные механизмы организма. При выборе программ и дозировании нагрузок в физическом воспитании необходимо учитывать физиологические особенности возрастных групп, групп здоровья, групп подготовленности учащихся.

Таким образом, система профилактики, оздоровления, коррекции, реабилитации и диагностирующего комплексного контроля в ФОК дает возможность разрешать задачи здравостроения. Прекрасные условия ФОК и разработанная система оздоровительно-спортивных мероприятий позволяет отметить ее эффективность в аспекте улучшения физической подготовленности и уровня здоровья.

Список литературы Организованная локальная система профилактики и оздоровления физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) для лиц, мотивированных на здоровый образ жизни

- Ависто М.А. Мотивация физкультурно-спортивной деятельности. -М: Мысль, 1971. -169 с.

- Быков Е.В., Исаев АЛ., Сашенков С.Л. Спорт и кровообращение: возрастные аспекты. Учеб.-метод, пособие для тренеров, преподавателей, врачей, студентов. -Челябинск: Изд-во ООО «Интерполиарт и К», 1998. -64 с.

- Валеология: проблемы и перспективы развития/Отв. ред. Н.И. Шлык//Тез. Междунар. науч.-практ. конф. -Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1998.-228 с.

- Верховцев К.Н. Структура физкультурно-спортивных потребностей различных социально-демографических групп городского населения: Автореф. дис.... канд. пед. наук. -Тюмень, 2001. -24 с.

- Гуморально-гормональные механизмы регуляции функций при спортивной деятельности//Г.Н. Кассиль, И.Л. Вайсфельд, Э.Ш. Матлина и др.. -М.:. Наука, 1978. -304 с.

- Джидарьян НА. Эстетическая потребность. -М.: Наука, 1976. -191 с.

- Кикнадзе Д.А. Потребности. Поведение. Воспитание. -М. Мысль, 1968. -148 с.

- Коваленко Е.А., Туровский Н.Н. Гипокинезия. -М.: Медицина, 1980. -320 с.

- Личагина С.А., Исаев А.П. Интегральная оценка ауксологических биомедицинских критериев метаболического состояния и иммунологической реактивности спортсменов циклического и ациклического вида спорта скоростно-силовой направленности//Спорт и личность: Сб. материалов Регион, науч.-практ. конф. -Челябинск: УралГАФК, 2002.-С. 19-28.

- Мкртумян A.M. Физиологическая реактивность и резистентность организма учащихся 7-18 лет различного физического развития и подготовленности при применении оздоровительных технологий: Дис.... д-ра мед. наук. -Курган, 2004. -369 с.

- Ненашева А.В., Аминов А.С., Леонтьева А.В. Авторская программа. -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2004. -102 с.

- Ненашева А.В., Исаев А.П. Психологическое состояние и его коррекция у воспитанников социально-реабилитационного центра г. Челябинска//Успехи современного естествознания. -2003.-N9 10. -С. 85-86.

- Низамутдинова Р.С. Факторы риска внутренней патологии, их коррекция у студентов на период обучения в вузе в условиях крупного промышленного города: Автореф. дис.... д-ра мед. наук. -Челябинск, 1998. -42 с.

- Новиков В.Е. Физиологические предпосылки применения средств оздоровительной физической культуры в управлении функциональным состоянием рабочих термического производства: Дис. канд. биол. наук. -Челябинск: ЧГПУ, 1998. -180 с.

- Пригожий И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой: Пер. с анг./Общ. ред. В.И. Аршанова, ЮЛ. Климанто-вича. -М.: Прогресс, 1986. -432 с.

- Психическое состояние детей (4-16 лет) социально-реабилитационного центра/А.В. Ненашева, А.П. Исаев, Е.В. Быков и др.//Оздоровительные технологии XXI века: Материалы Междунар. науч-практ. конф., 3-5 декабря 2002 г., г. Челябинск. -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2002. -С. 165-168.

- Семенова Н.Б. Состояние здоровья детей младшего школьного возраста при различных программах обучения: Автореф. дис.... канд. мед. наук. -Красноярск, 1999. -22 с.

- Соколов Е.И. Эмоции, гормоны и атеросклероз. -М.: Наука, 1991. -294 с.

- Состояние здоровья и развития воспитанников социально-реабилитационного центр детей и подростков Курчатовского района г. Челябинска/А.В. Ненашева, А.П. Исаев, А.С. Аминов и др.//Интеллектика, логистика, системология: Сб. науч. тр. -Вып. 9. -Челябинск: Издание ЧНЦРАЕН, РУОМАИ, ЧРО МАНПРО, ЧРО МААНОИ, 2002. -С. 134-138.

- Теоретико-методологическое и медико-биологическое обоснование формирования ценностных установок на оздоровление у занимающихся досуговыми формами физической культуры (на примере ФОК(ов))/А.П. Исаев, А.В. Шевцов, Е.А. Черепов и др.//Валеопедагогические аспекты здоровьеформирования в образовательных учреждениях: состояние, проблемы, перспективы: Материалы II Российской науч.-практ. конф., Екатеринбург, 14 апреля 2004 г. -Екатеринбург, 2004. -С. 113-117.

- Хананашвили М.М. Этиопатогенез информационной болезни//Патофизиология и экспериментальная медицина. -1992. -М4.-С. 94-97.