Органосохраняющее комбинированное лечение эктопической беременности с имплантацией в шейке матки на сроке 7 недель беременности (клинический случай)

Автор: Аскольская Светлана Ивановна, Аликберова Сабира Ильмировна, Попов Юрий Вячеславович, Лебедев Дмитрий Петрович, Нечаева Ольга Евгеньевна

Журнал: Клиническая практика @clinpractice

Рубрика: Случай из практики

Статья в выпуске: 4 (28), 2016 года.

Бесплатный доступ

Шеечная беременность - актуальная медико-социальная проблема, характеризующаяся достаточно высокой летальностью и часто приводящая к потере фертильности у женщин репродуктивного возраста. Данный клинический случай демонстрирует возможный подход в органосохраняющем лечении на фоне развития обильного кровотечения у женщины, заинтересованной в осуществлении репродуктивной функции, с использованием высокотехнологичных малоинвазивных методов лечения в комбинации с химиотерапией.

Шеечная беременность, эмболизация маточных артерий, гистерорезектоскопия, метотрексат

Короткий адрес: https://sciup.org/143164615

IDR: 143164615

Текст научной статьи Органосохраняющее комбинированное лечение эктопической беременности с имплантацией в шейке матки на сроке 7 недель беременности (клинический случай)

Шеечная беременность (ШБ) – это один из вариантов эктопического расположения плодного яйца [1, 2], при котором плодное яйцо находится в шейке матки. Характеризуется достаточно высокой материнской летальностью [3], от 14,3 до 50% [4]. Частота данной патологии, по отношению ко всем видам внематочной беременности, колеблется от 1 на 2400 до 1 на 50 000 беременностей, или составляет 0,1–0,4%, а по отношению ко всем беременностям – 0,002% [1, 5, 6]. По данным Э.К. Айламазяна и И.Т. Ряб- цевой (1996 г.) ШБ может развиваться до 8-12 недель гестации, при перешеечно-шеечной локализации – 16-24 нед [3]. Описаны казуистические случаи прогрессирования эктопической беременности и до родов [7]. Всего в мировой литературе опубликовано немногим более 300 сообщений о шеечной беременности [8].

Этиология

Этиология шеечной беременности многофакторна. В развитии шеечной беременности играют роль следующие факторы:

-

1. Атрофические и дистрофические измене-

- ния эндометрия, связанные с его травматиза-цией после осложненного течения предыдущих родов и послеродового периода, многократных абортов, диагностических выскабливаний; оперативными вмешательствами на матке с последующим образованием рубца и воспалительными процессами в эндометрии [1, 8].

-

2. Посттравматические состояния шейки матки. В структуре шеечной беременности преобладают хирургические вмешательства, связанные с травматизацией шейки матки и расширением цервикального канала: предшествующие аборты (70,5%), гистероскопия и диагностическое выскабливание эндометрия (40%). Консервативное лечение шеечной беременности в анамнезе также повышает риск повторной шеечной беременности [9].

-

3. Нарушение способности плодного яйца к нидации. Малая активность трофобласта не способствует имплантации плодного яйца в тело матки, в результате чего бластоциста опускается в область перешейка или шеечный канал [10, 11].

-

4. Генитальные заболевания, приводящие к изменениям рецептивности эндометрия и/или изменяющие нормальное анатомическое строение полового тракта, такие как: эндометриоз, субмукозная миома матки, врожденные аномалии развития половых органов, синехии в полости матки, состояния после их коррекции [8, 12].

-

5. К факторам риска возникновения ШБ также относятся такие мультитаргетные состояния, как перенесенные генитальные инфекции и возраст пациенток в момент наступления беременности [13]: частота шеечной беременности у женщин в возрасте до 20 лет составила 0,4% на 1000 беременностей, в возрасте от 20 до 30 лет – 0,7% и старше 30 лет – 1,3–2%.

-

6. В отдельную группу следует выделить шеечную беременность после применения методов вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО и ПЭ). Впервые о наступлении шеечной беременности после стимуляции суперовуляции сообщили S. Payne и соавт. в 1971 г. [14]. Эти данные подтвердили в 1972 г., S. Robertson и A. Grant [15]. Авторы полагают, что это связано с неправильной подсадкой оплодотворенной яйцеклетки и манипуляциями в цервикальном канале. Таким образом, тенденция к более широкому применению методов ВРТ коррелирует с увеличением частоты шеечной беременности в течение последнего времени[16].

Патогенез и клиническая картина. Атипическая имплантация плодного яйца приводит к тому, что трофобласт, а затем и ворсины хориона быстро прорастают слизистую оболочку и проникают в мышечные слои шейки матки [7]. Ввиду отсутствия защитных механизмов, свойственных децидуальной оболочке тела матки, данный рост может иметь агрессивный характер: в литературе описано проникновение ворсин хориона в параметрий [11,17]. Развитие плодного яйца в цервикальном канале приводит к тому, что шейка приобретает бочкообразную или колбообразную форму. Выпячивание более выражено со стороны той стенки, где произошла имплантация плодного яйца. В результате неравномерного растяжения стенок шейки матки происходит смещение просвета цервикального канала: к лону, если прикрепление яйца произошло на задней стенке шейки матки, или к крестцу – при прикреплении плодного яйца на передней стенке шейки, т.е. наблюдается эксцентричное расположение наружного маточного зева. Как правило, шейка цианотична. При бимануальном гинекологическом исследовании тело матки при шеечной беременности имеет плотную консистенцию и не соответствует сроку беременности. Шейка матки увеличена, по размерам равными или даже превосходящими размеры тела матки [7, 18]. Основным клиническим проявлением являются кровянистые выделения из половых путей разной интенсивности при отсутствии болевого синдрома на фоне предшествующей задержки очередной менструации [11, 17] . Причиной кровотечения является повреждение мышечных элементов и сосудов шейки матки [7].

Методы диагностики. Подтвердить клинический диагноз шеечной и перешеечно-шеечной беременности можно с помощью влагалищного исследования, ультразвуковой диагностики, определения β-субъединицы хорионического гонадотропина человека (β-ХГЧ) в сыворотке крови, эндоскопическими методами – гистероскопия, гистерорезектоскопия с гистологическим исследованием биопсийного материала [9].

К ультразвуковым признакам шеечной беременности относятся: отсутствие плодного яйца в полости матки, несоответствующее сроку беременности увеличение матки (до 4–6 нед) или отсутствие значимого ее увеличения, изменение эндометрия по гравидарному типу, его утолщение, увеличение ширины шейки матки с плодным яйцом в цервикальном канале, а на более поздних сроках и плаценты. Признаками прогрессирующей шеечной беременности явля- ются: наличие выраженного кровотока шейки матки при цветовом допплеровском картировании в зоне имплантации трофобласта [19, 20], а также отсутствие смещения плодного яйца при совершении тракционных движений ультразвуковым датчиком, что имеет важное значение для дальнейшей тактики ведения пациенток и дифференциальной диагностики между шеечной беременностью и абортом в ходу.

Дифференциальный диагноз также необходимо проводить с рождающимся субмукозным узлом, бластоматозными процессами шейки матки (рак, саркома), трофобластической болезнью, аномалиями расположения плаценты [17, 21].

Методы лечения

До недавнего времени основным методом лечения шеечной беременности являлась экстирпация матки [11, 23]. Благодаря использованию высоких технологий и современных методов диагностики и лечения данной патологии, появилась возможность проведения органосохраняющих операций у женщин с нереализованной репродуктивной функцией. Методы органосохраняющего лечения, применяемые в настоящее время: эмболизация маточных артерий (ЭМА), хирургическое удаление плодного яйца (наложение гемостатических швов на шейку матки, вакуум-экскохлеация плодного яйца [24] или выскабливание с последующей тампонадой цервикального канала катетером Фолея, гистерорезектоскопи-ческое удаление плодного яйца или лазерная вапоризация ложа плодного яйца [25-27]), цитостатическая терапия (метотрексат, актиномицин Д, циклофосфамид) [13, 14, 25, 28-30].

Часто методы лечения шеечной беременности требуют комбинированного подхода. Так, А.И. Ищенко и соавт. используют лапароскопическое клиппирование внутренних подвздошных артерий как эффективный метод гемостаза с последующим выскабливанием и тампонадой цервикального канала катетером Фолея [26].

В ряде случаев использование гемостатических методик осуществляется только при возникновении неконтролируемых кровотечений, требующих трансфузии (T.D. Kim и соавт.) [25]. В 2010 г. И.И. Гришин, Ю.Э. Доброхотова, С.А. Капранов предложили свой метод органосохраняющего лечения ШБ на основе суперселективной ЭМА, внутриартериального введения метотрексата, с последующей эвакуацией плодного яйца [31, 32]. Y. Wang и соавт. (2011) 16 пациенткам с ШБ произвели ЭМА с последующим выскабливанием.

Репродуктивная функция была сохранена у всех пациенток [25].

Описание клинического случая:

29.11.2015 11:00:47 бригадой скорой помощи в приемное отделение ФНКЦ ФМБА России была доставлена пациентка Л., 41 года, с жалобами на кровотечение из половых путей со сгустками, с тенденцией к усилению.

Из анамнеза известно, что у гинеколога наблюдалась регулярно. Последняя нормальная менструация наступила 16.09.2015г. С 08.10.15 отметила менструальноподобные выделения скудного характера, продолжающиеся в течение 3-х дней. С 19.11.2015 появились периодические незначительные сукровичные выделения из половых путей, продолжающиеся до 27.11.15г. 28.11.15г. кровяные выделения усилились, объем кровопотери нарастал.

В анамнезе – 1 срочные роды в первом браке. В настоящее время 2-й брак, было установлено вторичное бесплодие, в связи с которым в июне 2015 г. была проведена безуспешная попытка стимуляции овуляции в программе ЭКО.

Соматически не отягощена, придерживается строгой вегетарианской диеты. Рост 164 см, вес 50 кг.

При поступлении в ФНКЦ ФМБА России было проведено общеклиническое обследование (общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, коагулограмма, ЭКГ), определение уровня β-ХГЧ крови, выполнено УЗИ органов малого таза. Выявлены изменения показателей общего анализа крови: эритроциты 2.51х10*12/л, гематокрит 22.4 %, гемоглобин 8.4 г/дл. Остальные показатели в норме. β -ХГЧ 35653.6 мМЕ/мл.

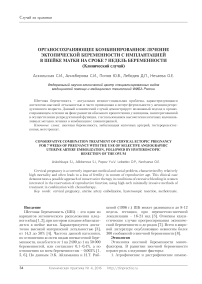

По данным УЗИ: влагалище имбибировано множественными сгустками. Плодное яйцо в средней и нижней трети шейки матки, диаметром 2.2 см и желточным мешком 0,6 см, что соответствует 7 неделям беременности, с кровотоком по наружному контуру, не смещаемое при тракции, прорастание хориона шейки матки на 1/3, что свидетельствует о прогрессирующей шеечной беременности. Матка не увеличена: длина – 5,5, передне-задний размер – 4,2, ширина – 5,0 см. М-эхо 0,58 см. Полость матки расширена, с жидкостным содержимым (рис 1). Из особенностей: визуализировано три желтых тела – два в правом яичнике и одно в левом, диаметром от 1,5 см до 1,8 см.

Рис.1. При поступлении (29.11.2015):

Плодное яйцо в средней и нижней трети шейки матки, диаметром 2,2 см и желточным мешком 0,6см, с кровотоком по наружному контуру, прорастание хориона шейки матки на 1/3.

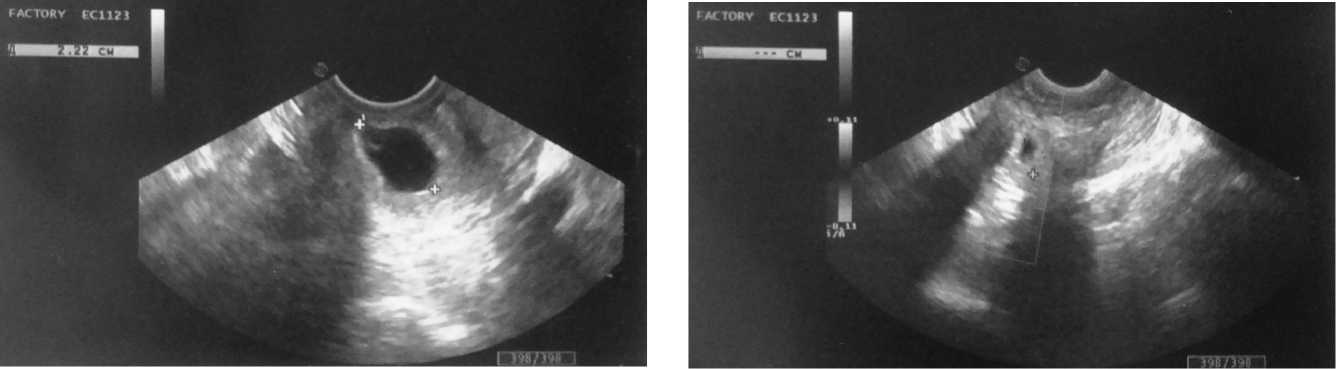

Рис. 2: 1 сутки после ЭМА (30.11.2015):

Резкое снижение кровотока по шеечным ветвям маточных артерий, визуализируются единичные локусы кровотока, плодное яйцо диаметром 2,1 см со спавшимися контурами, по наружному контуру 2,8х1,6см, пролабирует в наружый зев, с низкоамплитудным кровотоком. Желточный мешок 0,31см, спавшийся.

Госпитализирована в гинекологическое отделение ФНКЦ в экстренном порядке. Учитывая патологию и продолжающееся кровотечение, с больной проведена беседа о целесообразности оперативного лечения – гистерэктомии, объяснены возможные осложнения и последствия отказа от оперативного лечения. Подписан информированный отказ от проведения радикального оперативного лечения. Учитывая выявленную патологию, влагалищное исследование в отделении не проводилось.

Через 3 часа после госпитализации проведена селективная эмболизация шеечных ветвей маточных артерий: в маточные артерии введен один флакон взвеси микроэмболов Contour 355-500. При оценке результатов ЭМА достигнут хороший клинический эффект: кровотечение из половых путей прекратилось, отмечено снижение уровня β-ХГЧ до 21697.1 мМЕ/мл на следующий день после ЭМА. Отмечено резкое снижение кровотока по шеечным ветвям маточных артерий по данным УЗИ, выполненное ректальным датчиком (рис. 2).

Учитывая сохранение кровотока по данным УЗИ, с первых суток послеоперационного периода начата терапия метотрексатом: метотрексат 50 мг+200 мл физ р-ра в/в 1р/день 30.11.2015 и 02.12.2015. Лейковорин 5 мг в/м 01.12.2015 однократно. Данную терапию пациентка перенесла удовлетворительно. Побочные эффекты не наблюдались. Достигнут положительный эффект: динамическое снижение показателей β -ХГЧ до 3705.2 мМЕ/мл на 03.12.2015. Отмечены признаки отторжения плодного яйца и замирания беременности по данным УЗИ трансабдоминальным и трансректальным датчиками. На момент осмотра визуализируется большой сгусток во влагалище (рис.3).

Вечером 03.12.2015 г. произошло отхождение сгустка. Стало возможно проведение УЗИ

Рис.3: (02.12.2015) 3-и сутки после ЭМА и двукратного введения метотрексата 50 мг в/в 30.11.2015 и 02.12.2015: Плодное яйцо деформировано, аваскулярно, пролабирует в наружный зев. Визуализируется участок отслойки по переднему правому контуру. Прорастание хориона на 1/3 толщины ткани шейки матки

Рис. 4: (14.12.2015) Состояние на 10-е сутки после гисте-рорезектоскопии. Шейка матки относительно однородная.

По задней левой стенке определяется аваскулярная гипоэхо-генная зона, 0,77х0,57 см – зона коагуляции.

трансвагинально: цервикальный канал расширен, с жидкостным содержимым, в проекции шейки матки визуализируется аваскулярный сгусток (предположительно остатки ворсинчатого хориона или остатки плодных оболочек), с максимальной инвазией в миометрий 0,6-0,8 см, при наличии нормальной толщины мышечного слоя от 0,88 до 1,2 см. Желтые тела правого яичника в регрессе, диаметром 1,1 и 1,3 см, левого – не определяется.

04.12.15 под эпидуральной анестезией выполнено оперативное лечение в объеме гистероре-зектоскопии, удаление плодного яйца. Получен следующий гистологический ответ: свертки крови, некротизированная ткань с круглоклеточной реакцией, комплексы ворсин хориона с выраженными дистрофическими изменениями.

В послеоперационном периоде проводилась плановая антибактериальная, противовоспалительная и обезболивающая терапия, профилактика тромбоэмболии, антианемическая терапия по рекомендациям гематолога (Ликферр 5,0 мл на 100 мл физ р-ра в/в кап 30.11.2015, 08.12.15 и 11.12.2015, вит В12 500 мкг в день в/м №10). Бета-ХГЧ к 14.12.2015 снизился до 198.0 мМЕ/ мл. УЗИ органов малого таза при выписке: шейка матки относительно однородная, по задней левой стенке определяется аваскулярная гипоэхогенная зона, 0,77х0,57см – зона резекто-скопии. Признаки аденомиоза (рис. 4).

ОАК на 14.12.2015: Лейкоциты 5.1х10*9/л, Эритроциты 2.34х10*12/л, Гемоглобин 8.1 г/ дл, Гематокрит 21.8 %, Тромбоциты 394х10*9/л, LYM 30.6 %, СОЭ по Вестергрену14 мм/час.

В послеоперационном периоде осложнений не наблюдалось. Уровень β-ХГЧ через 1 месяц после выписки – 5 мМЕ/мл.

Заключение

Таким образом, органосохраняюшее лечение шеечной беременности с применением эмболизации маточных артерий и последующей химиотерапией метотрексатом обеспечило надежный гемостаз в течение короткого промежутка времени и позволило сохранить репродуктивную функцию женщины.

Отличительной чертой данного случая является не только применение органосохраняющих высокотехнологичных методов лечения шеечной беременности, но и то, что оно было осуществлено в условиях кровотечения на достаточно большом сроке развивающейся беременности (7-8 недель), что является относительным противопоказанием к органосохраняющим методам лечения. Стоит отметить, что ведение пациентки осуществлялось в условиях стационара третьего уровня, в рамках которого было возможно: круглосуточное наблюдение за изменениями состояния пациентки дежурным гинекологом, с использованием дополнительных методов диагностики (УЗИ кабинет, экстренная лаборатория), экстренная операционная, рентген-хирург, анестезиологическая и реанимационная службы.

Также стоит отметить, что данная беременность наступила после стимуляции овуляции, произошедшей отсрочено, что поднимает вопросы о возможном гормональном аспекте в патогенезе данной патологии.

Список литературы Органосохраняющее комбинированное лечение эктопической беременности с имплантацией в шейке матки на сроке 7 недель беременности (клинический случай)

- Лехтман М.Н. Врачебная тактика при шеечной беременности. Акуш. и гинекол.1973. С. 57-59.

- Gun M., Mavrogiorgis M. Cervical ectopic pregnancy: A case report and literature review. Ultrasound Obstet. Gynecol. 2002. Vol. 19. P. 297-301.

- Айламазян Э.К., Рябцева И.Т. Неотложная помощь при экстремальных состояниях в гинекологии. Н. Новгород: «НГМА», 2003. С. 3-4.

- Радзинский В.Е., Духин А.О., Капушшева Л.М. и др. Репродуктивное здоровье женщин после хирургического лечения гинекологических заболеваний. М.: РУДН, 2004.

- Кулаков В.И. Репродуктивное здоровье населения России. Акуш. и гинекол. 2002. №2. С. 4-7.

- Cepni I., Ocal P., Erkan S. et al. Conservative treatment of cervical ectopic pregnancy with transvaginal ultrasound-guided aspiration and single-dose methotrexate. Fertil Steril. 2004. Vol. 81. P.1130-1132.

- С.П. Синчихин, А.В. Буров, А.Н. Макаров. Новое в лечение шеечной беременности (клиническое наблюдение). Consilium medicum. Гинекология. 2008. №1. С.78-80

- Сумовская А.Е., Вахламова И.В., Xехонская М.Л. Возможности сохранения репродуктивной функции у женщин с шеечной беременностью. Акуш. и гинекол. 2000. № 2. С. 57.

- Адамян Л.В., Чернова И.С., Козаченко А.В. Комбинированное лечение женщин с шеечной беременностью. Акуш. и гинекол. 2012. №4-2. С.103-108.

- Персианинов Л.С., Расстригин Н.Н. Неотложная помощь в акушерстве и гинекологии. Ташкент: Медицина, 1983.

- Кулаков В.И., Селезнева Н.Д., Краснопольский В.И. Оперативная гинекология. Н.Новгород: Изд-во НГМА, 1997.

- Dicer D., Feldberg D., Samuel N., et al. Etiology of cervical pregnancy: association with abortion, pelvic pathology, IUDs and Asherman’s syndrome. J Reprod Med. 1985. V. 30. Р. 25-27.

- Lehner R., Kucera E., Jirecek S., et al. Ectopic pregnancy. Arch Gynecol Obstet. 2000. Vol. 263. P. 87-92.

- Payne S., Duge J., Bradbury W. Ectopic pregnancy concomitant with twin intrauterine pregnancy. A case report. Obstet Gynecol. 1971. Vol. 38. P. 905-906.

- Robertson S., Grant A. Combined intra-uterine and extra-uterin pregnancy in two patients treated with human pituitary gоnadotropins. Aust N.Z.J. Obstet. Gynecol. 1972. Vol. 12, № 4. P.253-254.

- Goldman G.A., Fisch B., Ovadia S., Tadir Y. Heterotopic pregnancy after assisted reproductive technologies. Obstet Gynecol Surv. 1992. Vol. 47, № 4. P. 217-221.

- Лехтман М.Н. Клинико-морфологические особенности шеечной и перешеечно-шеечной беременности. Кыргызстан: Фрунзе; 1970. 116с.

- Саркисов С.Э, Демидов А.В., Маннаникова О.В., Араблинский А.В., Фомин В.Н. Опыт органосохраняющего лечения шеечной беременности с использованием селективной эмболизации маточных артерий и гистерорезектоскопии. Научно-практический журнал Акушерство и гинекология. 2015. №4. С.95-100.

- Демидов В.Н., Зыкин Б.И. Ультразвуковая диагностика в гинекологии. М.: Медицина; 1990. 221с.

- Соломатина А.А., Демидов А.В. Эхография при шеечной беременности. Пренатальная диагностика. 2006; 5(4): 302-309.

- Серов В.Н., Сухих Г.Т. Акушерство и гинекология. Клинические рекомендации. 4-е изд. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2014. 1024с.

- Кулаков В.И., Манухин И.Б., Савельева Г.М., ред. Гинекология. Национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2007. 1072с.

- Айламазян Э.К., Рябцева И.Т. Неотложная помощь при экстремальных состояниях в гинекологии. Н. Новгород: «НГМА», 2003. С. 3-4.

- С.П. Синчихин, А.В. Буров, А.Н. Макаров. Кафедра акушерства и гинекологии ГОУ ВПО Астраханской государственной медицинской академии Росздрава. Новое в лечении шеечной беременности. Consilium Medicum. Гинекология. 2008. №1. С.54-56.

- Kim T.J., Seong S.J., Lee K.J., et al. Clinical outcomes of patients treated for cervical pregnancy with or without methotrexate. J Korean Med Sci. 2004. Vol. 19. P. 848-852.

- Ищенко А.И., Липман А.Д. и др. Возможности малоинвазивной хирургии в лечении больных шеечной беременностью. Вопр. гин., акуш. и перинатол. 2004. Т 3. № 3. С. 2-16.

- Wang Y., Xu B., Dai S., Zhang Y., еt al. An efficient conservative treatment modality for cervical pregnancy: angiographic uterine artery embolization followed by immediate curettage. Am J Obstet Gynecol. 2011; 204(1): 31. e1-7.

- Tay J.I., Moore J., Walker J.J. Ectopic pregnancy. Brit Med J. 2000. Vol. 320, № 7239. P. 916-919.

- Науменко А.А. Современные методы диагностики и лечения редких форм внематочной беременности: автореф. дисс. … канд. мед. наук. М.; 2012. 27с.

- Чернова И.С. Современные подходы к лечению женщин с эктопической беременностью различной локализации: автореф. дисс. … канд. мед. наук. М.; 2011. 126с.

- Гришин И.И., Доброхотова Ю.Э., Капранов С.А. Новые возможности в лечении шеечной беременности. Лечебное дело. 2010; 4: 93-97.

- Доброхотова Ю.Э., Капранов С.А. Эмболизация маточных артерий в практике акушера-гинеколога. М.: «Литтерра», 2011. С. 58-63.