Ориентации студентов на прекарную занятость

Автор: Антонова Наталья Леонидовна, Бахтин Евгений Леонидович

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 4, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены ориентации студентов крупного промышленного города Екатеринбурга на прекарную занятость. Согласно материалам эмпирико-социологического исследования, проведенного в 2021 г., объектом которого выступили студенты (n = 716) и молодежь, включенная в нетипичные виды занятости (n = 20), вторичная занятость студентов становится драйвером рекрутинга в класс прекариата. Нетипичная трудовая занятость привлекает студенческую молодежь возможностью иметь собственные финансовые средства, сохраняя связь с родительской семьей и рассматривая ее как необходимый ресурс (материальный и моральный) в своей жизнедеятельности и после окончания университета. Ориентация на высокую заработную плату, а также гибкий график труда (ненормированный/неполный рабочий день, проектная деятельность) выступают лидирующими факторами выбора будущего места работы.

Прекариат, прекарная трудовая деятельность, нетипичная занятость, вторичная занятость студентов

Короткий адрес: https://sciup.org/149139782

IDR: 149139782 | УДК: 316.4:331.526-057.875

Текст научной статьи Ориентации студентов на прекарную занятость

,

,

Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, Ekaterinburg, Russia, , ,

Рынок труда в современном российском обществе претерпевает значительные трансформации. К числу факторов, обусловливающих изменения, отнесем, прежде всего, цифровизацию, охватывающую практически все сферы общественной жизни, пандемию как источник и результат становления «новой нормальности», нарастающую турбулентность, снижающую эффективность традиционных социальных механизмов противодействия рискам. Эти факторы определяют становление и развитие нового класса – прекариата, который Г. Стэндинг определил как новый опасный класс (Стэндинг, 2014).

Для прекарной деятельности, как правило, характерны нерегламентированный рабочий день, отсутствие социальных гарантий, ограниченность во времени. К числу типичных представителей прекарной занятости (при условии соответствия характеристикам, представленным

выше) можно отнести дизайнеров/художников, репетиторов, строителей, сиделок, фотографов, водителей и т. п. Важно отметить, что когда мы говорим о прекарной занятости, то несколько видов трудовой деятельности могут сочетаться и быть совершенно из разных сфер. Например, репетитор может одновременно оказывать услуги няни, разработчик программ осуществлять продажу своего продукта.

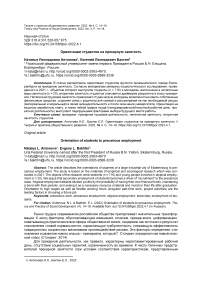

Осенью 2021 г. нами было проведено эмпирико-социологическое исследование профессионально-трудовых ориентаций студентов крупного промышленного города Екатеринбурга. Всего методом анкетирования опрошено 716 студентов. Опрос проводился в онлайн- и офлайн-фор-матах, т. е одна часть анкет была собрана в бумажном виде с помощью очных опросов студентов, другая – с помощью распространения ссылки на опрос среди студенческих групп в социальных сетях. В опросе приняли участие студенты Уральского федерального университета (60 %), Уральского государственного университета путей сообщения (13 %), Уральского государственного юридического института (7 %), Уральского государственного экономического университета (6 %), Уральского государственного горного университета (5 %) и других высших учебных заведений Екатеринбурга. Из всех опрошенных респондентов 39 % обучаются на социогуманитарных направлениях и специальностях, 31 % – на естественно-научных, 30 % – на технических. 36 % опрошенных имели опыт работы во время обучения в вузе. Распределение опыта работы в зависимости от курса обучения представлено на рисунке 1.

□ Была оплачиваемая работа во время обучения

□ Не было оплачиваемой работы во время обучения

Рисунок 1 - Распределение ответов на вопрос «Была ли у Вас оплачиваемая работа во время обучения?», %

Материалы исследования показали, что во вторичную занятость включены 38 % обучающихся на социогуманитарных направлениях, 27 % – на естественно-научных и 42 % – на технических специальностях. Доли работающих студентов по полу примерно равны.

Мы также использовали метод полуформализованных интервью с молодежью, занятой прекарной трудовой деятельностью. Всего опрошено 20 информантов, из них 12 – женщины и 8 – мужчины в возрасте от 19 до 34 лет (средний возраст информантов составил 24 года).

При относительно однородной структуре работающих студентов, большая часть которых является наемными работниками в коммерческих организациях (73 % респондентов), некоторые из них тем не менее работают фрилансерами, являются предпринимателями или самозанятыми, совмещают несколько видов профессиональной занятости, т. е. студенты уже включены в нетипичную трудовую деятельность. Соответственно, имея подобный опыт, выпускники вузов на рынке труда становятся потенциальным ресурсом для пополнения прекариата. Согласно позиции Ж.Т. Тощенко, в прекариат вовлекается часть студенчества, находящаяся «в состоянии неопределенности, соглашаясь на случайные и непостоянные виды занятости, часто ниже своих возможностей и оправданных претензий на достойное место в жизни» (Тощенко, 2015: 5).

Долю студентов, занятых нетипичной трудовой деятельностью, мы определяли с помощью открытого вопроса в анкете, в котором просили респондентов отметить, кем они работают, описать свою трудовую деятельность. Среди нетипичных форм вторичной занятости студентов можно выделить самозанятость (продажа нижнего белья, помощь в учебе, эскорт, написание статей, составление сайтов, изготовление пищевой продукции, графический дизайн, маникюр на дому), фриланс (SMM, копирайтинг, переводы, интернет-маркетинг, веб-дизайн для сайтов, монтаж роликов для YouTube).

Часто студенты совмещают несколько видов занятости: переводы и преподавание языков; администрирование и копирайтинг в медиа; проведение научных программ для детей и решение тестов по английскому; веб-разработка и преподавание; ремонт и перепродажа авто; веб-дизайн и копирайтинг; курьерская доставка и проведение праздников. 46 % студентов признались, что вторичная занятость не соответствует получаемой специальности / направлению подготовки. Согласно исследованию Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ, на конец 2020 г. на учет в налоговом органе в качестве самозанятых встали более 1,5 млн чел.1 Для 71 % самозанятых данная деятельность является основной, и лидирующие позиции в сферах самозанятости принадлежат моде и красоте (28,3 %), торговле (18,5 %), строительству и ремонту (8,5 %).

Мотивация обращения к вторичной занятости во время обучения в нашем исследовании связана со стремлением стать независимым (64 %), необходимостью получить опыт трудовой деятельности (42 %) и улучшить свое финансовое положение (38 %). Материалы опроса показывают ориентацию на индивидуалистические ценности современного российского студента. Наши данные коррелируют с материалами исследования, проведенного в Казахстане: среди личностных качеств «молодые казахстанцы в возрасте от 19 до 23 лет отдают наибольшее предпочтение персональным, индивидуальным чертам характера, таким как уверенность в себе, целеустремленность и независимость...» (Ростовская, Калиев, 2019: 133).

Вместе с тем, как отмечают А.А. Долгова и Е.С. Митрофанова, наблюдается «тенденция повышения возраста отделения от родительской семьи» в России, т. е. «современная молодежь не спешит начинать жить самостоятельно рано» (Долгова, Митрофанова, 2015). Студенты ориентированы на финансовую независимость от родителей, однако не хотят «покидать» родительскую семью. Опрос студенческой молодежи, проведенный в 2017 г. (n = 200), показал, что родственные связи являются барьером территориальной мобильности молодежи (Абрамова, Антонова, Пименова, 2019). В нашем исследовании каждый четвертый опрошенный отметил, что получал доход во время «подработки» в среднем 10 000 руб. Этой суммы явно недостаточно для самостоятельного проживания и удовлетворения базовых потребностей. На 2021 г. минимальный прожиточный минимум в Свердловской области составил 11 206 руб.2, а минимальный размер оплаты труда в России - 12 792 руб.3

В рамках интервью мы просили информантов уточнить, каким образом они оказались включенными в прекарную занятость и охарактеризовать мотивацию выбора. Более половины опрошенных отметили, что начали заниматься этой деятельностью еще во времена студенчества и сейчас продолжают воспроизводить ставшие типичными и рутинизированными прекарные практики: «начала заниматься репетиторством в студенчестве... собираюсь продолжать заниматься репетиторством после устройства на работу на полный день» (жен., 23 года); «[после окончания вуза] частично сохранила удаленную занятость по маркетингу и копирайтингу» (жен., 34 года); «по возможности постараюсь совмещать новую с текущими моими работами, так как график у меня по факту плавающий» (муж., 26 лет); «подработку по выполнению домашних работ могу совмещать с любой работой, буду смотреть по ситуации и деньгам» (жен., 23 года).

Материалы интервью свидетельствуют, что рекрутинг в класс прекариата начинается со студенческой скамьи: чем старше курс, тем больше студентов работают, выбирая нетипичные виды занятости, позволяющие совмещать образовательный процесс с трудовой деятельностью. Опираясь на материалы опроса, можно утверждать, что каждый десятый респондент является самозанятым (4 % формализовали свою позицию, 7 % не зарегистрировали статус самозанятого).

Ответы на вопрос о профессионально-трудовых планах после окончания вуза показали, что 21 % студентов ориентированы на ненормированный рабочий график, 9 % - выразили желание работать неполный рабочий день или заниматься проектной деятельностью. 43 % опрошенных хотели бы стать самозанятыми либо начать предпринимательскую деятельность, это связано с возможностью распределять свое время в соответствии с собственными представлениями о работе, высвобождая часть времени (утро/день/вечер) для удовлетворения конкретных текущих потребностей и интересов. Полагаем, что, выбирая прекарную занятость, молодое поколение, стремится к балансу между профессионально-трудовой и личной жизнью, но перераспределяет суточное время в соответствии с собственными нуждами и запросами. Эта позиция закрепляет утверждение Р. Инглхарта о ценностном сдвиге в обществе постмодерна: от получения максимального дохода и экономической состоятельности к самовыражению и индивидуальному выбору (Инглхарт, 1997).

Несмотря на тот факт, что 91 % студентов при выборе места работы после окончания вуза будут ориентироваться прежде всего на высокую заработную плату, для каждого второго опрошенного значимым фактором выбора выступает график работы. Высокая оплата труда и гибкий график работы как значимые факторы выбора подтверждаются и другими данными. Так, например, в исследовании, проведенном Hays в 2019 г., объектом которого выступила молодежь от 18 до 25 лет (n = 2 217), для 84 % опрошенных критерием выбора работодателя становится уровень заработной платы, а для 45 % молодежи – гибкий график работы (возможность выбирать часы прихода и ухода)1. Онлайн-опрос российских соискателей, проведенный весной 2015 г. (n = 20 073), показал, что респонденты обращают внимание на размер заработной платы (82 %) и предлагаемый работодателем график работы (56 %)2. Опрос, проведенный среди студентов Рязанского государственного университета зимой 2020 г. (n = 600), также демонстрирует привлекательность высокой заработной платы (69,6 %) при выборе места работы, но интерес к гибкому графику работы чуть ниже, чем в нашем исследовании и в исследованиях коллег, – 25,1 % (Анисина, Василенкова, Проноза, 2020).

Какие ресурсы планируют использовать студенты после окончания вуза для реализации своих профессионально-трудовых намерений? 62 % опрошенных рассчитывают исключительно на собственные личностные качества (умение рисковать и адаптироваться к текущей ситуации через самообразование); 54 % респондентов уже имеют накопленные сбережения, формирующие чувство безопасности; 49 % студентов полагают, что их специальность будет востребована на рынке труда, а 44 % – определили высокий статус университета, окончив который они смогут занять успешные позиции в рыночной экономической модели региона.

Роль родителей, по оценкам студентов, заключается в моральной и материальной поддержке, в том числе при выборе вуза и специальности (66 %), а также обеспечении повседневных запросов (58 %). Опираясь на концепцию З. Баумана, российский исследователь А.Л. Янак полагает, что родительство и родство в современных общественных системах приобретают свойство номинальности и факультативности. Однако, по оценкам студентов, родительская семья является главным источником помощи в процессе «становления на ноги»: если к друзьям за поддержкой готовы обратиться только 15 % студентов, то к родителям – 47 %.

Материалы исследования позволили сделать ряд выводов. Для современной студенческой молодежи прекарная занятость представляет особый интерес, поскольку позволяет, оставаясь в родительской семье, чувствовать себя независимо и свободно, высвобождая время для реализации широкого спектра потребностей. Пракризации трудовой деятельности способствуют ориентации студентов на гибкий график работы (ненормированный рабочий график, неполный рабочий день, проектная деятельность). Можно предположить, что в условиях турбулентности ориентации молодежи на прекарную занятость будут возрастать, и в этом случае требуются усилия государства для регулирования рынка труда и занятости молодежи, развития социальных гарантий в наступающую эру «новой нормальности».

Список литературы Ориентации студентов на прекарную занятость

- Абрамова С.Б., Антонова Н.Л., Пименова О.И. Привлекательность города как фактор территориальной мобильности в оценках студентов (на примере города Екатеринбурга) // Образование и наука. 2019. Т. 21, №. 1. С. 97-123. DOI: 10.17853/1994-5639-2019-1-97-123

- Анисина Е.А., Василенкова О.В., Проноза А.В. Предпочтения студенческой молодежи при выборе работодателя (по результатам социологического исследования в г. Рязани) // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2020. № 5. C. 21-29.

- Долгова А.А., Митрофанова Е.С. Начало самостоятельной жизни россиянами: межпоколенческий аспект // Демоскоп Weekly. 2015. № 625-626.

- Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества // Полис. Политические исследования. 1997. № 4. С. 6-32.

- Ростовская Т.К., Калиев Т.Б. Ценностные ориентиры современной молодежи: особенности и тенденции: моногр. М., 2019. 228с.

- Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс: The Precariat: The New Dangerous Class / пер. с англ. Н. Усовой. М., 2014. 328 с.

- Тощенко Ж. Т. Прекариат - новый социальный класс // Социологические исследования. 2015. № 6. С. 3-13.