Оригинальный комплекс эпохи раннего железного века на могильнике Усть-Тартас-2 (Барабинская лесостепь)

Автор: Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Нестерова М.С., Кобелева Л.С., Селин Д.В., Галямина Г.И., Назарова Л.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXIV, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье представлено описание обнаруженного при раскопках памятника Усть-Тартас-2 комплекса из трех предметов. Керамический сосудик на поддоне со своеобразной обработкой поверхности зубчатым орудием отнесен к новочекинской культуре. Изделия из кости и рога связаны с гончарным производством: это орудие для обработки поверхности или орнаментир в виде «гребенки» и роговое лощило. Инструментарий гончаров редко встречается на памятниках Западной Сибири. Сосуд на поддоне впервые зафиксирован в комплексе новочекинской культуры эпохи раннего железного века. Это еще одно подтверждение южного проникновения носителей культуры, свидетельствующее о сосуществовании их на территории Барабы с носителями саргатской культуры.

Барабинская лесостепь, ранний железный век, сосуд на поддоне, орудия гончара

Короткий адрес: https://sciup.org/145145538

IDR: 145145538 | УДК: 902.2 | DOI: 10.17746/2658-6193.2018.24.299-303

Текст научной статьи Оригинальный комплекс эпохи раннего железного века на могильнике Усть-Тартас-2 (Барабинская лесостепь)

В 2018 г. при раскопках памятников Усть-Тартас-1 и -2 в слоях почвы, перекрывающих погребальный и поселенческий комплексы неолита и бронзы, обнаружено скопление оригинальных предметов, относящихся к эпохе раннего железного века. В силу того, что эти слои были многократно нарушены периодической распашкой и перекопами, до нашего времени в состоянии in situ они не дошли. Однако обнаруженный предметный комплекс столь оригинален, что было бы неправильным оставить его без внимания.

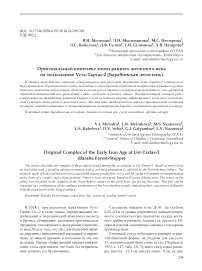

Скопление найдено в кв. Д/16’, на глубине 0,25–0,3 м от уровня современной дневной поверхности, состояло из трех предметов: сосуда, костяного гребня и рогового лощила (см. рисунок ). Костяные изделия, несомненно, связаны с гончарным производством.

Глиняный сосуд небольшого размера открытой баночной формы, на поддоне (см. рисунок , 1 ), имитирующий бронзовые котлы [Чернецов, 1953, с. 147, табл. IX, 7], имел следующие размеры: высота – 11,3 см, высота чаши – 9 см, ее диа-

Комплекс изделий раннего железного века на памятнике Усть-Тартас-2.

1 – керамический сосуд на поддоне; 2 – микрофотография участка формовочной массы; 3, 4 – микрофотография участков поверхности изделия со следами обработки зубчатым орудием; 5 – орнаментир «гребенка» из кости; 6 – роговое лощило; 7 – микрофотография участка орнаментира с зубцами; 8 – фото отпечатков сохранившейся части орнаментира на пластилине с разной силой нажатия; 9 – приостренный и зашлифованный рабочий край лощила.

метр 14 см. Поддон высокий – 2,3 см, хорошо выраженный, его диаметр – 7,5 см. В верхней части сосуда под венчиком расположен орнамент, составленный рядом ямок, выполненных накалыванием палочки, диаметром ок. 0,5–0,6 см. Ямки нанесены на поверхность, предварительно обработанную инструментом, зубцы которого имели разную ширину и разное расстояние между ними (см. рисунок , 2, 3 ).

Внешняя поверхность емкости обработана характерными расчесами, покрывающими всю площадь, включая поддон. Техника обработки поверхности, а также формовочная масса, имеющая рецепт: глина + шамот + органика (см. рисунок , 4 ), позволяют определенно отнести изделие (как и сопутствующие ему предметы) к новочекинской культуре эпохи раннего железного века, выделенной Н.В. Полосьмак по памятникам, расположенным примерно в 150 км севернее с. Венгерово, в Кыш-товском р-не Новосибирской обл., в предтаежной зоне Западной Сибири [1985]. Интересно, что подобные формы сосудов на поддоне не характерны для данной культуры, точнее – были вообще не известны. Форма тяготеет к изделиям носителей традиций более южных лесостепных культурных образований Верхнего Приобья. Например, сосуды на поддонах имеются в материалах поселения Мыльниково – переходного времени от эпохи бронзы к раннему железному веку [Мыльникова, Папин, Шамшин, 2003; Папин, Шамшин, 2005], в материалах большереченской культуры [Троицкая, Бородовский, 1994], типичны они для березовского этапа большереченской культуры [Грязнов, 1956]. Известны такие формы и в восточных районах Сибири, в частности – тагарско-таштыкских комплексах [Вадецкая, 1999; Боковенко, 1981]. Заметим, что в виде исключения глиняные сосуды на поддонах встречаются в культурах таежной зоны Западной Сибири [Чемякин, 2008, 2012]. Например, на памятниках белоярской культуры, особенно на ее позднем этапе, в керамике которой Ю.П. Че-мякин особо отмечает технологический прием обработки поверхности при помощи щепы или «гребенки» [2008, с. 69]. Похожие сосуды на поддонах зафиксированы на памятниках кашинской культуры [Там же]. Серия изделий известна и на памятниках кулайской культуры. Их отличают лишь орнаментальные традиции и декорирование поддонов [Там же, с. 85; Чиндина, 1984]. Особенно поразительная близость прослеживается с аналогичным изделием усть-полуйской культуры [Мошинская, 1953, с. 111, табл. IV, 1].

Вторым предметом характеризуемого комплекса является костяной гребень (см. рисунок, 5). Рабочая часть его несколько повреждена, однако легко реконструируется. Гребень имеет массивную рукоять (высота 13 см) и короткие зубчики (0,25–0,3 см) разной ширины с неодинаковым расстоянием между ними (см. рисунок, 7), совершенно не пригодные для расчесывания (или закалывания) волос. Со значительной долей вероятности можно предполагать, что этот инструмент, условно именуемый «гребень», использовался в гончарном производстве для заглаживания поверхности сосудов. В пользу данного предположения свидетельствуют не только расчесы на сосуде, разные размеры отпечатков зубчиков, неодинаковое расстояние между соседними отпечатками, но также и тот факт, что, согласно разработанной типологии гребней из Сибири [Новиков, Сергеева, 2010], изделия, близкие анализируемому, полностью отсутствуют. Кроме того, характеризуемый предмет мог служить и ор-наментиром, которым наносился узор в виде оттисков гребенчатого штампа (см. рисунок, 8). В Ба-рабе, на памятнике переходного времени от эпохи бронзы к раннему железному веку Омь-1, известны еще три штампа-гребенки, выполненные из кости [Мыльникова, Чемякина, 2002, рис. 18]. Сохранившаяся торцевая часть рабочей поверхности исследуемого орудия имеет округлую форму, что давало возможность нанесения орнамента не только техникой штампования, но и «полупрокатывания» (по: [Глушков, Захожая, 2000]).

Третьим предметом характеризуемого комплекса явилось выполненное из рога лощило, используемое для заглаживания поверхности (см. рисунок , 6 ). Об этом свидетельствуют отшлифованные рабочие края инструмента, несущие также следы в виде сгруппированных рисок. Заостренный рабочий край (см. рисунок , 9 ) мог служить и для нанесения орнамента в виде подтреугольных вдавлений (типа лопаточки).

Таким образом, данные изделия можно отнести к специализированному инструментарию мастера-гончара. Подобные находки редко встречаются на памятниках Западной Сибири. Сегодня можно отметить лишь несколько публикаций об археологических штампах региона [Калинина, Устинова, 1990; Захожая, 1994; Мыльникова, Чемякина, 2002; Кокшаров, 2009; Сериков, 2013; Дубовцева, 2017; Клементьева, Погодин, 2017]. Особое отношение гончаров к своему инструментарию известно по этнографическим материалам: его передавали по наследству [Пошивайло, 1993], редко – захоранивали вместе с мастером [Волкова, 1998], некоторые исследователи связывают эти изделия с особой семантикой [Калинина, Устинова, 1990].

Находка сосуда на памятнике – это еще одно подтверждение проникновения на юг от зоны расселения носителей новочекинской культуры, сви- детельствующее о сосуществовании их на данной территории с носителями саргатской культуры, доминирующей в это время на огромных пространствах западносибирской лесостепи.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00036).

Список литературы Оригинальный комплекс эпохи раннего железного века на могильнике Усть-Тартас-2 (Барабинская лесостепь)

- Боковенко Н.А. Бронзовые котлы эпохи ранних кочевников в азиатских степях // Проблемы западносибирской археологии. Эпоха железа. – Новосибирск: Наука, 1981. – С. 42–52.

- Вадецкая Э. Б. Таштыкская эпоха в древней истории Сибири. – СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение», 1999. – 440 с. – (Archaeologica Petropolitana; вып. VII).

- Волкова Е.В. Керамика волосово-даниловского могильника фатьяновской культуры как исторический источник – М.: Старый сад, 1998. – 259 с.

- Глушков И.Г., Захожая Т.М. Керамика эпохи поздней бронзы Нижнего Прииртышья. – Сургут: РИО Сургут. гос. пед. ин-та, 2000. – 200 с.

- Грязнов М.П. История древних племен Верхней Оби по раскопкам близ с. Большая Речка. – М.; Л.: АН СССР, ИИМК, 1956. – 161 с. – (МИА; вып. 48).

- Дубовцева Е.Н. Эволюция орудий для гребенчатой орнаментации керамики Урала и Западной Сибири в неолите и бронзовом веке // Археология и история Северо-Западной Сибири: сб. науч. ст. – Нефтеюганск; Екатеринбург: Уральский рабочий, 2017. – С. 4–19. – (Материалы и исследования по истории Северо-Западной Сибири; вып. VI).

- Захожая Т.М. Орнаментиры и технология нанесения узоров на посуде поселения Чилимка III // Экспериментальная археология. – Тобольск: Тобол. гос. пед. ин-т, 1994. – Вып. 3. – С. 42–51.

- Калинина И.В., Устинова Е.А. Технологическая классификация орнаментов неолитической – энеолитической керамики Уральского региона // АСГЭ. – 1990. – Вып. 30. – С. 7–19.

- Клементьева Т.Ю., Погодин А.А. Технология орнаментации посуды позднего неолита поселения Большая умытья 100 // Археология и история Северо-Западной Сибири: сб. науч. ст. – Нефтеюганск; Екатеринбург: Уральский рабочий, 2017. – С. 20–49. – (Материалы и исследования по истории Северо-Западной Сибири; вып. VI).

- Кокшаров С.Ф. Памятники энеолита Севера Западной Сибири. – Екатеринбург: Волот, 2009. – 272 с.

- Мошинская В.И. Керамика Усть-полуйской культуры // Древняя история Нижнего Приобья. – М.: Изд-во АН СССР, 1953. – С. 107–120. – (МИА; вып. 35).

- Мыльникова Л.Н., Папин Д.В., Шамшин А.Б. Керамический комплекс поселения Мыльниково переходного времени от эпохи бронзы к раннему железному веку лесостепного Алтайского Приобья // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2003. – № 3 (15). – С. 93–111.

- Мыльникова Л.Н., Чемякина М.А. Традиции и новации в гончарстве древних племен Барабы (по материалам поселенческого комплекса Омь-1). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2002. – 200 с.

- Новиков А.В., Сергеева Ю.К. Классификационные признаки гребней Западной Сибири // Вестн. НГУ. Сер.: История, филология. – 2010. – Т. 9. – Вып. 7: Археология, этнография. – С. 126–135.

- Папин Д.В., Шамшин А.Б. Барнаульское Приобье в переходное время от эпохи бронзы к раннему железному веку. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2005. – 202 с.

- Полосьмак Н.В. К вопросу о выделении новочекинской культуры // Урало-Алтаистика (Археология. Этнография. Язык). – Новосибирск: Наука, 1985. – С. 79–80.

- Пошивайло О.Н. Етнографія українського гончарства: Лівобережна Україна. – Киев: Молодь, 1993. – 410 с.

- Сериков Ю.Б. Шайтанское озеро – священное озеро древности. – Нижний Тагил: Нижнетагил. соц.-пед. акад., 2013. – 418 с.

- Троицкая Т.Н., Бородовский А.П. Большереченская культура лесостепного Приобья. – Новосибирск: Наука, 1994. – 184 с.

- Чемякин Ю.П. Барсова гора. Очерки археологии Сургутского Приобья. Древность. – Сургут; Омск: Омский дом печати, 2008. – 224 с.

- Чемякин Ю.П. Усть-полуйская или кулайская? (о металлопластике усть-полуйской культуры) // Научный центр изучения Арктики. Археология Арктики. Мат-лы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию открытия памятника археологии «Древнейшее святилище Усть-Полуй». Доклады, г. Салехард, 27–30 ноября 2012 г. – Екатеринбург: Деловая пресса, 2012. – С. 176–181.

- Чернецов В.Н. Бронза усть-полуйского времени // Древняя история Нижнего Приобья. – М.: Изд-во АН СССР, 1953. – С. 121–178. – (МИА; вып. 35).

- Чиндина Л.А. Древняя история Среднего Приобья в эпоху железа. Кулайская культура. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1984. – 256 с.