Оригинальный производственный комплекс на памятнике Тартас-1 (Барабинская лесостепь)

Автор: Молодин В.И., Ненахов Д.А., Нестерова М.С., Дураков И.А., Васильев С.К.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XXI, 2015 года.

Бесплатный доступ

Публикация посвящена уникальному производственному комплексу, открытому на многослойном памятнике Тартас-1. Он включает ямы для квашения рыбы и котлован каркасно-столбовой конструкции с очагом-коптильней. На уровне пола сооружения найдены несколько костяных орудий (гарпун, фрагмент вкладышевого орудия, роговое изделие), фрагменты керамики от двух толстостенных плоскодонных сосудов и значительное количество каменного инвентаря (173 экз.). Чрезвычайно важно, что комплексы были перекрыты двумя непотревоженными захоронениями андроновской (федоровской) культуры. Входившие в комплекс ямы имели овальную форму с прямыми, почти отвесными стенками и ровным дном. Диаметр их изменяется от 1,4 до 2,1 м, глубина - от 1,74 до 2,37 м. Заполнение ям включало скопления рыбьих костей и чешуи (карася и язя). В некоторых из них количество особей рыбы достигало 50-80. Все это позволяет интерпретировать данные ямы как производственно-хозяйственные сооружения, предназначенные для квашения рыбы. В двух стратиграфически наиболее древних ямах помимо этого найдены: в одной (№ 911) - скелеты собаки в заполнении и росомахи на уровне дна, в другой (№ 938) - скелет лисицы и кости трех особей горностая. В яме № 993 обнаружен шейный позвонок быка. Это позволяет предположить, что кроме хозяйственного назначения ямы имели и ритуальное, в сути которого еще предстоит разобраться.

Западная сибирь, барабинская лесостепь, эпоха неолита и бронзы, боборыкинская культура

Короткий адрес: https://sciup.org/14522243

IDR: 14522243 | УДК: 902.2

Текст научной статьи Оригинальный производственный комплекс на памятнике Тартас-1 (Барабинская лесостепь)

Исследования грандиозного комплекса – памятника Тартас-1, включающего разновременные и разнокультурные могильники, ритуальные сооружения и иные конструкции, в 2015 г. дали принципиально новые научные результаты.

При исследовании северо-восточной части террасы и ее склоновой части, вплотную примыкающей к пойме правого берега р. Тартас, уже в работах прошлых лет было выявлено несколько необычных объектов. Это округлые в плане ямы (№ 11, 214, 305) размером 2,1 × 1,5 и 2,1 × 1,75 м и глубиной от 0,65 до 0,85 м. На уровне дна их заполнение включало большое количество чешуи и костей рыбы (карася и язя), причем в каждом объекте зафиксировано значительное количество особей (50–80). Большая часть их принадлежала к очень крупным в возрасте 7, 9, 11 и 12 лет. Содержание и стратиграфия ям давали возможность квалифицировать их как производственные сооружения, предназначенные для квашения рыбы.

Продолженные на этом участке террасы исследования показали, что стоянка имела продолжение вдоль склона на восток. Были выявлены концентрация аналогичных ям, объединенных в конструктивные системы, и производственное сооружение, связанные со специализированной обработкой рыбы. Чрезвычайно важно, что комплексы были перекрыты двумя непотревоженными захоронениями (№ 618, 625) андроновской (федоровской) культуры, что делает относительную периодизацию объектов безупречной. В продолжение этой темы можно уверенно сказать, что находки явно одновременной керамики (причем, вероятно, только от двух (!) сосудов), а также многочисленной серии каменных орудий в заполнении, на полу конструкции и в ряде ям позволяют говорить об их одновременности и единокультурности. Вместе с тем ясно и то, что сооружение было построено уже тогда, когда часть ям № 938, 991 и, возможно, 992 активно не функционировала и была засыпана землей. Очевидно, что мы получили уникальную возможность проследить динамику функционирования стоянки.

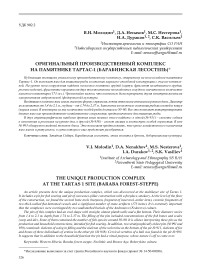

Итак, наиболее древними на памятнике являются ямы № 968, 970, 990–992, объединенные общим углублением в единую систему (рис. 1, 1). При этом ямы № 990–992 были явно функциональны, что касается остальных, то их предназначение пока не вполне ясно. Одновременно функционировала и яма № 938. В описанную выше конструкцию было врезано довольно масштабное наземное сооружение со слегка углубленным котлованом. Важно, что одна из столбовых ям (№ 936) была сооружена в уже заполненной землей яме № 938. Вероятно, одновременно с сооружением функционировали ямы № 939, 949, 993, в пользу чего свидетельствует их планиграфическая позиция – цепочкой вдоль юго-восточной стенки конструкции.

На уровне материка ямы читались в виде пятен подовальной и округлой формы серо-желтой супеси с крупными включениями белесого компонента. Ямы имели овальную форму с прямыми, почти отвесными стенками и ровным дном. Диаметр их варьирует от 1,4 до 2,1 м, глубина – от 1,74 до 2,37 м. Центральная часть ям засыпана желто-серой супесью, а в придонной части фиксируются частые темно-серые и серо-желтые дугообразные суглинистые прослойки. Последние, вероятно, связаны с периодом функционирования объектов.

Все характеризуемые ямы (в том числе и обнаруженные в 2014 г.) сближает наличие (в большей или меньшей степени) рыбьих костей и чешуи. Данное обстоятельство позволяет связывать их с особым способом приготовления рыбы у многих сибирских народов, о котором писал еще академик Г.Ф. Миллер [2009, с. 273]. Например, А.А. Саввин так описывает способ квашения рыбы у якутов: «…ее ( рыбу ) плотно набивали в яму. Сверху заваливали толстым слоем земли… Яму с квашеной рыбой поверх забрасывали ветками молодых зеленых лиственниц» [2005, с. 118]. Аналогичный способ ферментации рыбы в ямах глубиной до 1 м, засыпанных землей и травой, описан у ке-тов [Алексеенко, 1967, с. 125].

Интерпретация этих комплексов как сооружений для квашения рыбы, что было, по-видимому, их главным предназначением, осложнена другими находками, которые представлены в заполнении некоторых из них. Так, в яме № 993 обнаружен шейный позвонок быка, в яме № 990 найдены каменный оселок, фрагмент керамики, скорлупа яиц, конкреции, чешуя рыбы. Ближе ко дну зафиксировано несколько скоплений костей птиц – длинные кости лап, кости крыльев в сочленении, два клюва. Однако если находки костей птиц могут свидетельствовать о том, что и водоплавающая дичь заготавливалась аналогично рыбе, то находки в ямах № 991 и 938 – стратиграфически наиболее древних – требуют особого объяснения. Так, на дне ямы № 991 найден скелет росомахи, которая какое-то время жила в ней (рис. 1, 2б ). Об этом свидетельствуют копролиты и многочисленные «погрызы» костей овцы (козы), зубы волка, кости собаки (рис. 1, 2в ). Скелет собаки найден в заполнении ямы несколько выше (рис. 1, 2а ). В нижней части ямы № 938 обнаружены полный скелет молодой лисицы (кости черепа смещены) и кости таза взрослой особи. На дне ямы помимо рыбьих костей обнаружены кости трех особей горностая. Перед нами, скорее всего, проявление

1*х\Яма 946

ИМЯ 943

пластинчатый отщеп с ретушью

Край раскопа перекрывающие ямы яма под конструкцией

Рис. 1. Могильник Тартас-1. Траншеи № 260, 261.

1 – котлован каркасно-столбовой конструкции с комплексом ям (№ 938, 939, 990–993), общий план; 2 – участок ямы № 991, план: а – скелет собаки; б – скелет росомахи; в – «погрызы».

керамика пластина

скребок отщеп галька скол чешуйка глиняная обмазка подработанная кость

ритуальной практики, в сути которой еще предстоит разобраться.

Производственный комплекс представлен котлованом каркасно-столбовой конструкции с очагом-коптильней, расположенным на краю террасы. Котлован имел подпрямоугольную форму с размытой северо-восточной стенкой. Размеры его – 5,44 × 5,92 м. Глубина камеры – 0,10–0,35 м. По периметру котлована зафиксировано несколько столбовых ям (см. рис. 1, 1 ).

В восточной части конструкции обнаружено теплотехническое сооружение с пологими стенками, представляющее собой углубление размерами 2,7 × 0,8 м, включающее яму с прокалом и идущую от нее канаву. Очажная яма с отвесными стенками (в юго-западной части с отрицательным наклоном) и ровным дном, размерами 0,9 × 0,55 м, глубиной от уровня пола котлована до 0,10–0,20 м, располагалась в юго-западной части углубления. По стенкам и на дне ее встречаются фрагменты

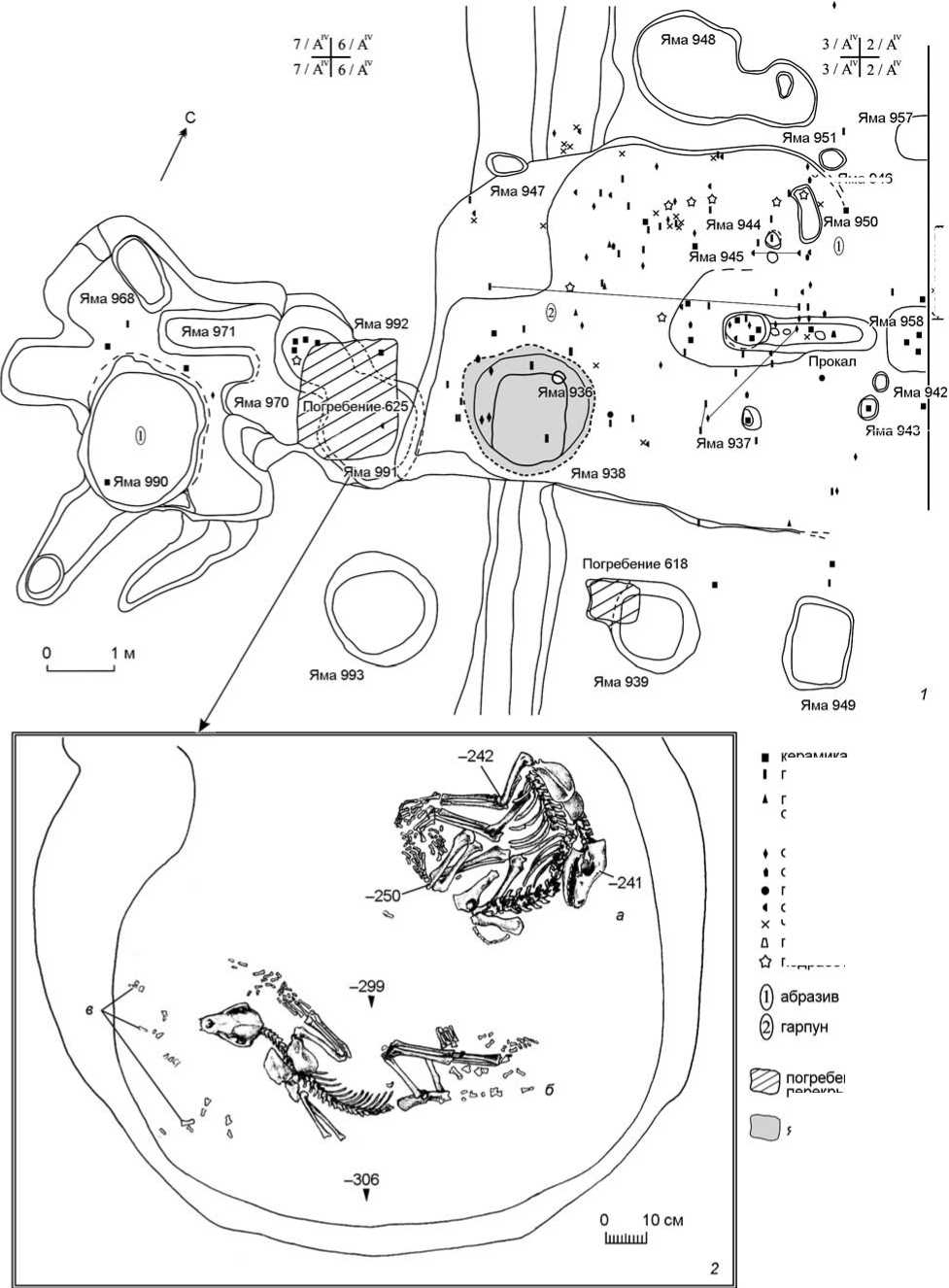

Рис. 2. Инвентарь. Могильник Тартас-1. Траншеи № 260, 261.

1–3, 5, 8, 12–33 – каркасно-столбовая конструкция; 4, 7, 10, 11 – очаг; 6 – яма № 943; 9 – над ямами № 991, 992.

1, 12–33 – камень; 2, 3 – кость; 4–11 – керамика.

глиняной обмазки, а также фиксируются линзы насыщенно-черной углистой супеси, свидетельствующие о неоднократном длительном и интенсивном температурном воздействии. Канава, отходящая от ямы, длиной 1,35 м, шириной от 0,4 до 0,6 м, ориентирована параллельно длинным стенкам сооружения и направлена к краю террасы. Заполнение ее представлено серой плотной супесью. Стенки канавы практически отвесные, на дне фиксируются три небольшие ямки, расположенные в ряд по длинной оси. В заполнении сооружения встречены фрагменты керамики, несколько каменных орудий.

Расположение конструкции, ее устройство и характер заполнения позволяют интерпретировать данный объект как простейшую коптильню, состоящую из основной камеры, где разводился огонь, и дымовыводящего канала, на конце которого, над уровнем пола, размещался продукт обработки. Такая конструкция предназначена для холодного копчения и обеспечивает поступление остывающего дыма из топки через довольно длинный канал в коптильню. Аналогии подобным сооружениям известны на памятниках различных культур эпохи бронзы Сибири [Ткачев, 2010, с. 301; Сидоров, Новикова, 2004; Матвеев, 1993]. Копчение рыбы в специальных ямах широко использовалось многими народами Сибири [Алексеенко, 1967, с. 41; Федорова, 2000, с. 198; Янчев, 2010, с. 97; Тучкова, 2013, с. 155].

На уровне пола конструкции обнаружено несколько костяных орудий: гарпун, фрагмент вкладышевого орудия, роговое изделие, а также несколько подработанных костей животных (рис. 2, 2, 3 ). Орудия явно служили для добычи рыбы и ее обработки. Значительно количество каменного инвентаря (173 экз.). Среди орудий преобладают пластины (57 экз.), большая часть которых представлена вкладышами (проксимальными и медиальными фрагментами с вентральной крутой местами притупляющей ретушью) (рис. 2, 18–23 , 28–33 ). Встречаются также концевые скребки на пластинах (6 экз.) (рис. 2, 29, 32 ). Представительна категория скребков на отщепах (28 экз.) (рис. 2, 13, 14–17, 24–27 ) полуокруглой, округлой, веерообразной формы. Присутствуют сколы с призматических нуклеусов (4 экз.) (рис. 2, 12 ), гальки (3 экз.), отщепы с ретушью и без вторичной обработки (25 экз.), технические сколы и чешуйки (42 экз.), сколы со шлифованных орудий (6 экз.), абразивы (2 экз.) (рис. 2, 1 ). Подобный набор инвентаря также в основном нацелен на обработку и разделку рыбы. Он соответствует каменной индустрии культур неолита и раннего металла региона (см. напр.: [Молодин, 1977]).

В заполнении котлована, коптильни, а также ям № 990, 992 обнаружены фрагменты керамики от двух толстостенных плоскодонных сосудов (рис. 2, 7, 4, 10, 11 ). Судя по оформлению венчиков, их морфология и орнаментация практически идентичны, за исключением орнаментации среза венчика. Тулово орнаментировано разнонаправленными диагональными рядами вытянутых овальных вдавлений, формирующими взаимопроникающие зоны. Часть площади сосуда оставалась неорнаментированной, но тщательно заглаженной. Дно одного из сосудов украшено прочерченной сеткой. На изломе венчика зафиксирован каналь-чик от обвязочного шнурка. Сосуды вылеплены в технике лоскутного налепа.

Ближайшие аналогии керамики и каменного инвентаря обнаружены на поселении Авто-дром-2/2, расположенном на левом берегу р. Тар-тас, в пределах видимости от исследованного нами объекта. Авторы раскопок связывают этот материал с боборыкинской культурой [Бобров, Марочкин, Юракова, 2012]. Надо сказать, что, хотя культурная идентификация на сегодняшний день не представляется нам очевидной, тем не менее отнесение данных материалов к какой-то особой, еще неизвестной в регионе культуре эпохи неолита или раннего металла можно считать оправданным. В пользу этого говорят не только своеобразие инвентаря, но и недавно полученные даты по керамике Автодрома-2 – 5967 ± 100 (SPb-1277) [Мосин, 2015, с. 112]. Дальнейшие исследования, несомненно, прольют свет на данную проблему: так, кости животных с Тартасской стоянки сданы на радиоуглеродное датирование. Сегодня очевидным можно считать тот факт, что хронологически эти комплексы не могут быть моложе андронов-ской (федоровской) культуры.

Список литературы Оригинальный производственный комплекс на памятнике Тартас-1 (Барабинская лесостепь)

- Алексеенко Е.А. Кеты. Историко-этнографические очерки. -Л.: Наука, 1967. -266 c

- Бобров В.В., Марочкин А.Г., Юракова А.Ю. Поселение боборыкинской культуры Автодром-2/2 (северо-западные районы Барабинской лесостепи)//Вестн. археологии, антропологии и этнографии. 2012. -№ 3 (18). -С. 4-13

- Матвеев А.В. Ирменская культура в лесостепном Приобье. -Новосибирск: Изд-во НГУ, 1993. -180 с

- Миллер Г.Ф. Описание сибирских народов. -М.: Памятники исторической мысли, 2009. -456 с. -(Источники по истории Сибири и Аляски из российских архивов; VIII, 1: Герард Фридрих Миллер. Этнографические труды. Ч. 1)

- Молодин В.И. Эпоха неолита и бронзы лесостепного Обь-Иртышья. -Новосибирск: Наука, 1977. -171 с

- Мосин В.С. Неолит лесостепного Зауралья и Прииртышья: новейшие исследования и периодизация//Вестн. Кемеров. гос. ун-та. -2015. -Т. 6, № 2 (62). С. 108-113

- Саввин А.А. Пища якутов до развития земледелия (опыт историко-этнографической монографии). -Якутск: ИГИ АН РС(Я), 2005. -376 с

- Сидоров Е.А., Новикова О.И. Неопубликованные материалы поселения Милованово-3//Аридная зона юга Западной Сибири в эпоху бронзы. -Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2004. -С. 104-124

- Ткачев А.А. Этапы освоения и культурные комплексы поселения Роза Ветров II//Культура как система в историческом контексте. -Томск: Аграф-Пресс, 2010. -С. 299-302

- Тучкова Н.А. Пища и домашняя утварь//Селькупы: Очерки традиционной культуры и селькупского языка. -Томск: Изд-во Том. политех. ун-та, 2013. -С. 153-166.

- Федорова Е.Г. Рыболовы и охотники бассейна Оби: Проблемы формирования культуры хантов и манси. -СПб.: Европейский дом, 2000. -366 с.

- Янчев Д. В. Жилые, промысловые, хозяйственные и ритуальные постройки негидальцев (середина XIX -XX в.)//Ойкумена. -2010. -№ 3. -С. 92-99.