Орнаментация рукоделий белорусских крестьянок в Сибири: сохранение и развитие традиций

Автор: Фурсова Е.Ф.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: XV, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521583

IDR: 14521583

Текст статьи Орнаментация рукоделий белорусских крестьянок в Сибири: сохранение и развитие традиций

Этнографическое исследование невозможно без обращения к типологическим категориям, необходимым для осуществления сравнительного анализа. В отличие от рукоделий русских старожилок с характерными для них сюжетными и даже сложными орнаментальными композициями, белорусские полотенца четко разбиты на поперечные полосы разной ширины. В полосах помещены разнообразные геометрические и геометризирован-ные узоры. В настоящее время расшифровать подобные изображения можно попробовать с помощью информаторов, принимая во внимание преемственность поколений мастериц и терминологию отдельных мотивов орнаментов. В зависимости от композиций, характера мотивов и технологического исполнения, просмотренный материал можно сгруппировать следующим образом.

-

1 группа. Рукоделия (полотенца) с геометрическим орнаментом красного цвета на белом фоне. Основные мотивы: ромбы, многоступенчатые ромбы, пересеченные ромбы, концентрические ромбы, крестообразные фигуры, восьмирогие фигуры, шести- и восьми лепестковые розетки в круге, ромбы с крестами внутри и пр. Узоры выполнены в технике ручного браного (ремизно-челночного) ткачества и набора («завалаканне») по счету нитей. Встречаются сочетания обеих техник, когда «перебором» выполнены полосы, а орнаментальные фигуры поменьше набраны иглой. В последнем случае фон обычно красного цвета, орнамент – белого. Кроме того, ступенчатые ромбы могут идти отдельной полосой в технике закладного ткачества. Описанные геометрические мотивы, характерные для вышивки всех славянских народов, связываются многими исследователями с древними верованиями крестьян-земледельцев – культом солнца, поклонением матушке-земле, почитанием природных стихий [Рыбаков, 1981, с. 46, 88].

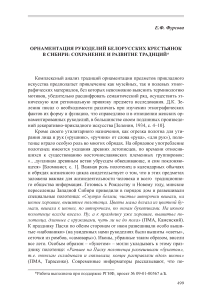

К этой группе полотенец можно отнести сложную, цельную композицию, в которой все составляющие подчинены одному замыслу. В таком полотенце из пос. Северное НСО слиты воедино антропо-орнитоморфные мотивы, включающие также элементы соляризма, «мирового древа», христианскую символику (рис. 1). Такие композиции считаются белорусскими этнографами архаичными, для расшифровки которых требуется дополнительный этнографический материал и комплексное сравнительное изучение славянской орнаментики [Белорусы, 1998, с. 430]. Полотенца, отнесен-

Рис. 1. Орнамент полотенца в технике ручного ткачества, пос. Северное НСО (ПМА, 2009).

ные нами к 1-й группе, в настоящее время хранятся в сельских и городских музейных фондах или в домашних собраниях сибирских белорусов.

-

2 группа. Рукоделия (полотенца и скатерти-«настольники») с геометрическим орнаментом «в шашечку» бело-серого сочетания (ахроматическая гамма) отбеленных и неотбеленных («суравых») нитей. Эти узоры называли ◊ – «круги», ▓ и ▒ – «дробницы». Наиболее красивыми считались отбеленные до блеска нити: «Наши-то белорусы любили беленькое-белень-кое. У свекрови холст был – снег. Говорила перед смертью: «Как хотите, в своем меня похороните (здесь: в своем рукодельном холсте – Е.Ф.) » (ПМА, Ведерникова). Узорнотканые полотна соединялись через кружево, связанное иглой. Орнамент кружева повторял тканые узоры полотен. «Домотканые скатерти стелют в праздники. Эти скатерти хранили, чтобы

*Полевые материалы, собранные автором в ходе экспедиционных исследований в Белоруссии в 2008–2009 гг. (г. Минск, Витебская область).

стелить их на могилки. Мать говорила: «Скока будешь жива, постели скатерку». Скатерти стелили прямо на могилки, сверху клали, что приготовили: стряпню, яички крашеные обязательно», – вспоминала жительница д. Колбаса Кыштовского района НСО Прасковья Ивановна Бондарева. Подобные рукоделия в широком ассортименте встречались также у русских Сибири под названиями «настольники», «рукотеры».

-

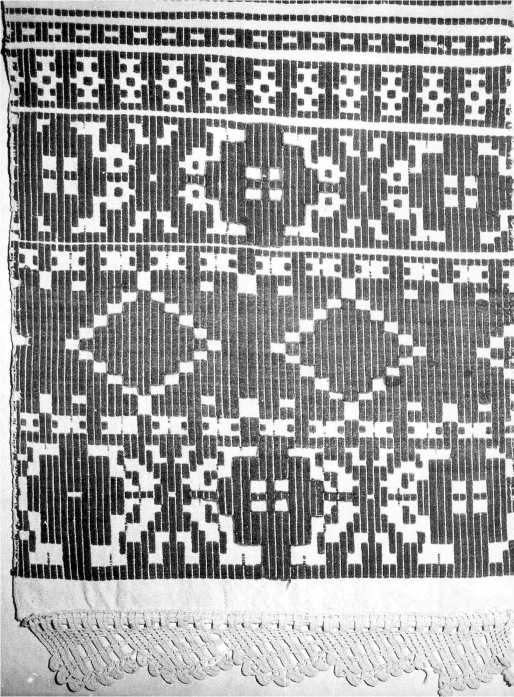

3 группа. Геометрические и геометризированные растительные мотивы в технике счетной глади («вгладь»). Основная цветовая гамма строится на красно-белом сочетании с небольшими вкраплениями черного: красный орнамент на белом фоне или наоборот. Встречающиеся мотивы: лучистые ромбы в «ареоле», кресты в ромбах, розетки и пр. (рис. 2). В белорусских семьях такие полотенца, сделанные руками матерей информаторов, можно увидеть на семейных иконостасах еще в наши дни.

Рис. 2. Орнамент полотенца в технике счетной глади, г. Болотное НСО (ПМА, 2009).

Полотенца, отнесенные нами к 1–5 группам, сохраняются в Белоруссии и в значительном количестве представлены в фондах центральных и сельских музеев (ПМА, 2009)*. В целом, следует отметить, что в Сибири зооморфные, орнитоморфные и антропоморфные мотивы встречаются в белорусских рукоделиях достаточно редко, во всяком случае, значительно реже, чем у русских старожилов (из 41 экземпляра встретилось 3, которые можно отнести к сюжетным).

В Западной Сибири выходцы из Белоруссии проявили свои способности в области прикладного искусства в непривычном для себя направлении: научились, как говорили информаторы, «от соседей-сибиряков вязать иголкой коврики» (ПД № 15, л. 78 об., Искитимский, Тогучинский районы НСО). Новыми оказались технические приемы, которые заключались в том, что иглой делались воздушные петли-«мохры» на лицевой стороне ковриков. На черном фоне вышивались традиционные орнаменты – ромбы с продолженными сторонами, кресты в нарядной красно-сине-зеленой гамме. Служили такие коврики для покрывания сундуков, а при зимних поездках – саней-кошев.

Выводы. Орнаментальные традиции женских рукоделий белорусских крестьянок специфичны и опознаваемы на фоне сибирских материалов конца ХӀХ – первой половины ХХ в. «Земледельческий характер» изображенных мотивов отражает систему жизнедеятельности и связанные с ней верования славянских народов. Этнографические материалы свидетельствуют об отсутствии (или малом числе) сложных многосоставных сюжетных композиций, известных в сибирской старожильческой традиции. Если такие сюжеты фиксируются у выходцев из Белоруссии, то преимущественно в среде русских старообрядцев, мигрировавших в Северную Барабу и Ва-сюганье из Полоцкого уезда Витебской губернии. При освоении новой техники под влиянием сибирских старожилов (вязание иглой) белорусские мастерицы сохраняли в орнаментике типологически архаичные орнаменты мест выхода.

Информаторы

Бондарева П.И. , 1923 г.р., родилась в д. Колбаса Кыштовского района НСО. Деды приехали в Сибирь из Могилевской губернии.

Ведерникова (дев. Концевая) Л.Ф. , 1923 г.р., д. Пайвино Маслянинского р-на НСО. Родители приехали «из Могилева».

Каменский В.А., 1919 г.р., пос. Мошково НСО. Деды приехали в Сибирь в начале ХХ в. из Минской губернии.

Тарасенко Ф.С. , 1920 г.р., п. Северное НСО. Родители приехали в Сибирь «из-под Гродно».