Орнаментальные украшения старопечатного стиля книгописца и художника-знаменщика Стефана Басова (последняя четверть XVI - начало XVII вв.)

Автор: Шерстобитова Екатерина Сергеевна

Рубрика: Искусствоведение

Статья в выпуске: 2 т.20, 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена орнаментальному творчеству Стефана Басова, одного из трех братьев, выдающихся книгописцев и художников-знаменщиков последней четверти XVI - первой трети XVII вв.. Исследование книжно-рукописного искусства мастера показало, что он проявил свой талант по декоративному оформлению богослужебных текстов не только в создании заставок старопечатного стиля, но также буквиц, маргинальных украшений. Автор ставит целью рассмотреть в хронологическом порядке и проанализировать орнаментальные примеры творчества Стефана Басова, выявить их особенности, принципы создания и проявления авторского своеобразия. Учитывая результаты предыдущих исследований, проследить их взаимосвязь с другими примерами орнаментики Стефана.

Древнерусское книжно-рукописное искусство, старопечатный стиль, творчество художника-знаменщика, стефан басов

Короткий адрес: https://sciup.org/147233394

IDR: 147233394 | УДК: 002.2 | DOI: 10.14529/ssh200214

Текст научной статьи Орнаментальные украшения старопечатного стиля книгописца и художника-знаменщика Стефана Басова (последняя четверть XVI - начало XVII вв.)

Выдающийся книгописец и художник-знаменщик Стефан Басов, работавший, как и его братья Федор и Гаврила (по прозвищу Иван) в последней четверти XVI — нач. XVII вв., в Москве, а затем, возможно, у Н. Г. Строганова в Сольвычегодске1, по установленным на данный момент сведениям, принял участие в создании 16 богослужебных книг. Объем проделанной им работы в этих рукописях во многом зависел от сроков исполнения и требований заказчика. Поэтому в каждой из книг он выполнял свою работу: письмо, письмо и украшение, сотворчество с братьями Федором и Гаврилой.

Среди исполненных Стефаном рукописей для данного исследования наибольший интерес представляют 6 книг, в которых содержатся маргинальные украшения (называемые в научной литературе также «полевыми» или «маргинальными» цветками) и буквицы.

Ранее нами были изучены заставки Стефана [20; 21]. В результате исследования было установлено, что мастер работал в традициях старопечатного стиля, заимствуя композиционное и образное решения из печатных книг («Апостола» Ивана Федорова и Петра Тимофеевича Мстиславца, 1564 г., «Минеи общей» А. Т. Невежи 1600 г., «Триоди цветной» И. А. Невежина 1604 г. и «Устава» А. М. Радишев-ского 1610 г., а также книги Анонимной типографии, Н. Тарасиева и Н. Тимофеева и Н. Ф. Фофанова). На основе образцов московских изданий Стефан Басов исполнял авторские вариации старопечатной орнаментики, создавая оригинальные примеры. Аналогичный принцип соблюден им и при создании буквиц и маргинальных цветков. Распространенные типы элементов, такие как плоды и шишки, окруженные листьями, стали основой композиции.

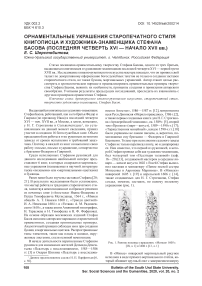

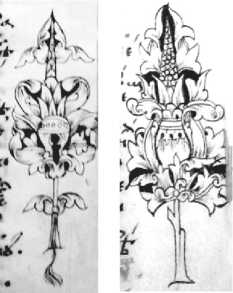

В начале деятельности переписанные Стефаном рукописи для московских жителей Деомида Дементьева «Псалтырь с восследованием», 1585—1586 гг. [3] и Ондрея Шокина «Псалтырь с восследова- нием и Апостол», 1586—1587 гг. [12], митрополита всея Руси Дионисия «Мерило праведное», 1586 г. [2], а также первые созданные книги для Н. Г. Строганова «Архиерейский чиновник», ок. 1589 г. [5], второй том «Пролога» (март—август), 1589—1590 гг. [17]; «Торжественник минейный», начало 1590-х гг. [10] были украшены не самим писцом, а, вероятно, помогавшими ему братьями — Федором и Гаврилой Басовыми. Только при исполнении седьмого заказа Стефан не только переписал книгу, но и декорировал ее. Нам известно, что первой из рукописей, в которой Стефан проявил себя как художник-знаменщик, был четвертый том «Псалтыри толковой» (каф. 16—20) [13], создаваемой мастером в середине января — начале августа 1602 г. В ней Стефан выполнил заставки и миниатюру «Пение песней сестры Моисеовы и Аароновы Мариямы». В «Минеях» январской 1605 г. [19] и апрельской 1606 г. [14], также создаваемых для Н. Г. Строганова, Стефан создал, помимо, заставок, по одному полевому украшению (рис. 1).

Рис. 1. Ранние полевые украшения. «Минеи» 1605 г. [18, л. 1] и 1606 г. [13, л. 1]

В «Минее» январской маргинальный рисунок исполнен в виде прямого вертикального стебля, который обвивает крупный лист с завершением вверху небольшим трилистником. Подобный элемент, в исполнении которого присутствует некоторая размашистость и свободный рисунок, — характерная особенность именно старшего и братьев — Стефана Басова. О «небрежности, диктовавшейся ускоренным исполнением» и «принципах штриховки, придающей объемность» писал ранее Н. П. Парфентьев [7, с. 26]. В данной рукописи полевое украшение органично сочетается с заставкой, также построенной на укрупненных лиственных комбинациях.

В «Минее» апрельской, напротив, листья выполняют второстепенную роль, обрамляя три элемента, изображенных строго в вертикальный ряд один над другим: причем нижний компонент имеет округлую форму с продольными делениями, а над ним — каплевидный цветок и коническая шишка с ромбическим узором. Помимо чернил, художник-знаменщик работал киноварью, нанеся ею небольшие вкрапления в узорах элементов.

Другие два заказа Стефана Басова начала XVII в. — «Минея» на май [16] и «Торжественник триодный» [9] — не содержали никаких украшений. Зато следующая рукопись — «Апостол Толковый» (перевод Максима Грека) [15] — была богато декорирована. Она включала 60 заставок и 20 полевых орнаментальных композиций — самое большое число украшений из всех оформленных Стефаном книг. Здесь «высочайшее мастерство и неистощимую фантазию их автора» отмечала в своих работах Т. В. Анисимова.

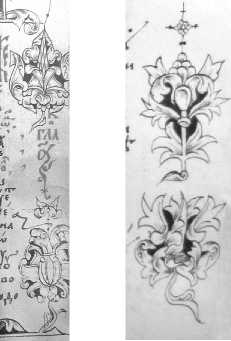

Украшения, созданные на л. 12, 323 и 337, разделены пространственной вертикальной паузой, в некоторых случаях заполненной киноварными записями (рис. 2). Парно сочетаются коническая шишка с ромбическим узором и округлый плод с продольными делениями, пирамидальная чешуйчатая шишка с навершием в виде цветка и лиственная комбинация, коническая шишка с узором из продельных линий и коническая шишка с округлыми чешуйками. Разнообразно решены Стефаном завершения коротких стеблей: строго горизантальной линией, диагональной или расходящейся на два и более ответвлений, напоминающих корневище.

Рис. 2. Парные полевые украшения. «Апостол Толковый». Нач. XVII в. [14, л. 12, 323, 337]

Некоторые примеры оформления книжных листов рукописи «Апостол толковый» представляют собой два элемента на вертикальном стебле, исполненных на небольшом расстоянии друг от друга. Такое решение мы встречаем также с различными типами элементов, причем вверху мастер создал на л. 325 и л. 875 по сложному компоненту, соединив плод с шишкой (рис. 3).

Рис. 3. Двучастные украшения. «Апостол толковый».

Нач. XVII в. [14, л. 325, 875]

На л. 325 Стефан поместил украшение, где на стебель словно нанизан вверху плод округлой формы с узором сдвоенных полос, между которыми помещены точки. Он увенчан витой шишкой конической формы серповидных очертаний. Ниже под небольшим участком стебля изображен элемент в виде вертикальных округлых чешуек, расположенных в ряд, в листьях (подобный компонент присутствует на л. 299 рукописи)1.

Полевой цветок на л. 337 также состоит из двух компонентов, разделенных стеблем: вверху изображены две шишки различных вертикально вытянутых форм, а внизу — плод граната. Интересно, что последний тип представлен активно в искусстве не Стефана, а Федора Басова2.

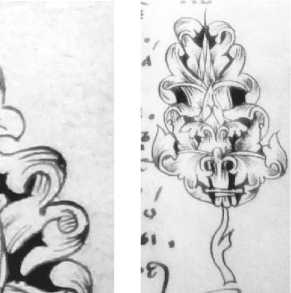

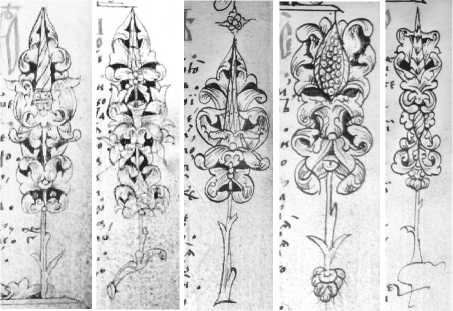

Во многих полевых украшениях книги «Апостол толковый» мастер группирует разнотипные элементы в целостный двучастный компонент, заключенный в листья (рис. 4).

Сложные украшения на л. 256, 286, 299, 551, 742, 841 и 883 отличает свободный рисунок, что выражено, прежде всего, через лиственную раз-нонаправленность (изгибы обращены внутрь и вовне) и нагромождение из нескольких компонентов. Как правило, Стефан совмещает шишки и плоды контрастных в рисунке очертаний: округлые чешуйки сочетаются с заостренными концами. Даже листья художник-знаменщик решает в несколько ярусов (например, на л. 443), придавая тем самым компоненту повышенную пышность. Вариативность завершения стебля в нижней части и его незначительные наклоны относительно вертикали

Рис. 4. Сложные полевые украшения рукописи «Апостол толковый». Нач. XVII в. [14, л. 256, 299, 443, 551, 742, 841, 883]

украшений также подчеркивают свободу рисунка Стефана.

Художник-знаменщик применяет прием удвоения одного типа или разных по форме элементов (л. 256, 299) и их разнообразные комбинации (сочетание шишек, плодов, сосудов и др.) неизменно в листьях.

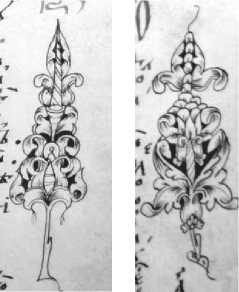

На л. 226, 443, 629, 670, 711 и 767 полевые украшения представляют собой в листьях вертикально изображенную шишку, форма которой коническая или близкая к ней (рис. 5). Узоры различны: округлые чешуйки или косые полосы в нескольких вариантах (сдвоенные, чередующиеся с точками или штрихами). Рисунок листьев также отличается динамичностью и пышностью за счет расположения в несколько рядов с вариациями загибов.

Рис. 6. Примеры полевых украшений из рукописи «Часослов». Нач. XVII в. [10, л. 1, 9, 42, 71, 90]

Рис. 5. Примеры простых полевых украшений рукописи. «Апостол толковый». Нач. XVII в.

[14, л. 629, 670, 711, 767]

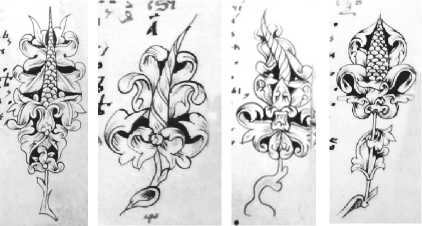

Новая рукопись — «Часослов» [11] — включает также обилие украшений — 10 заставок и полевые цветы, в каждом из которых выражены свои художественные особенности. Три маргинальных рисунка (л. 1, 9 и 42) имеют схожее многоярусное расположение листьев и включают коническую шишку. Другие три украшения интересны формой компонентов. К примеру, на л. 71 изображен не встречающийся в заставках Стефана каплевидный элемент, заполненный зернами, среди листьев. Интересно также, что в отличие от других полевых украшений, стебель завершается внизу объемной формой (рис. 6).

В книге «Праздники и Октоих певческие» [4], созданной для А. С. Строганова около 1605—1606, Стефан исполнил на л. 1 и 137 две заставки, орнаментальную маргиналию и две буквицы (рис. 7). Они, как и рассмотренные выше украшения, следуют традициям старопечатного стиля, однако, данную певческую рукопись выделяет введение мастером зеленой краски, которой он обозначил контуры, имитирующие стебли и подчеркивающие конструктивность рисунка. Буквицы «Б» и «Р» полностью состоят из закручивающихся листьев, в то время как полевое украшение включало изображение шишек.

Рис. 7. Украшения в книге «Праздники и Октоих певческие». Ок. 1605—1606 гг. [3, л. 1, 137]

В последней из известных работ Стефана (XVI в.; до фев. 1613 г.) — книге «Богородичник» [18] — исполнена на замененном от ветхости листе только заставка.

Таким образом, все книги оформлены художником-знаменщиком в старопечатном стиле, характерном для творчества братьев Басовых. Украшения Стефана на полях листов рукописей — маргиналии — исполнены на страницах справа или слева от текста, включающих также заставки.

В результате изучения полевых украшений мы пришли к выводу, что их можно разделить на три типа (в зависимости от композиции и структуры). К первой группе относятся украшения, представляющие элемент (шишку или плод) в листьях на коротком стебле. Причем, стебель, как правило, либо извивающийся, либо прямой. Вторая группа самая немногочисленная — лиственные украшения в различных вариациях: лист, обвивающий стебель или пучок из листьев. Третья группа — сложные «многоярусные» вытянутые по вертикали украшения, состоящие из двух или трех элементов, нанизанных на один прямостоящий с короткими ответвлениями стебель друг над другом в обрамлении листьев.

Буквицы как укрупненная буква начала текста использовалась Стефаном весьма редко (в одной из последних книг). В большинстве случаев при переписывании богослужебных текстов книгописец обращался к написанию киноварных инициалов.

Таким образом, следуя принципам старопечатного стиля, Стефан Басов сочетал элементы данной традиции (присутствующие также в его заставках): шишки, плоды и лиственные мотивы, создавая характерное светотеневое графичное решение через применение контурности рисунка, штриховки и пятна. Авторские приемы мастера проявились в комбинировании компонентов (некоторые являются самобытными, авторскими, в искусстве Стефана) и манере их исполнения.

Список литературы Орнаментальные украшения старопечатного стиля книгописца и художника-знаменщика Стефана Басова (последняя четверть XVI - начало XVII вв.)

- ГИМ. Син. № 524.

- ГИМ. Щук. № 30.

- ГИМ. Щук. № 51.

- ГИМ. Щук. № 563.

- Парфентьев, Н. П. О Строгановской мастерской книжно-рукописного искусстваХ¥1—Х¥11 вв. /Н. П. Парфентьев //ВестникЮжно-Уральского государственного университета. Сер. Социально-гуманитарные науки. — 2008. — Вып. 10. — С. 43—62.

- Парфентьев, Н. П. Творчество книгописцев и художников-знаменщиков братьев Басовых (1580— 1630-е гг.) / Н. П. Парфентьев // Вестник Южноуральского государственного университета. — 2014. — Т. 14, № 3. — С. 23—48.

- Парфентьев, Н. П. Авторское искусство книжной орнаментики художника-знаменщика Федора Басова (последняя четверть XVI — первая треть XVII вв.) / Н. П. Парфентьев, Е. С. Шерстобитова // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер.: Социально-гуманитарные науки. — 2018. — Т. 18, № 4. — С. 80—89.

- РГАДА. Ф. 187. № 80.

- РГАДА. Ф. 196. № 1109.

- РГБ. Ф. 98. № 439.

- РГБ. Ф. 98. № 453.

- РГБ. Ф. 98. № 523.

- РГБ. Ф. 98. № 530.

- РГБ. Ф. 98. № 574.

- РГБ. Ф. 98. № 2057.

- РГБ. Ф. 256. № 323.

- РГБ. Ф. 304. № 259.

- РГБ. Ф. 904. № 8.

- Шерстобитова, Е. С. Мастера рукописной книги на службе у Строгановых (XVI — перв. пол. XVII в.): к проблеме авторского творчества / Е. С. Шерстобитова // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. — 2019. — № 1.

- Шерстобитова, Е. С. Орнаментика художника-знаменщика Стефана Басова (последняя четверть XVI — начало XVII вв.) /Е. С. Шерстобитова //Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер.: Социально-гуманитарные науки. — 2017. — Т. 17, № 4. — С. 96—104.