Орнитоморфные мотивы в искусстве населения европейского северо-востока в I тыс. до н.э. - I тыс.н.э

Автор: Туркина Т.Ю.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Историко-филологические науки

Статья в выпуске: 1 (17), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье обобщены сведения об изделиях культовой металлической пластики, в изображениях которых присутствуют орнитоморфные мотивы. На основе принципа иконографии образа предложена классификация изображений данной категории, прослежены основные сюжетные линии и характерные особенности применения орнитоморфного элемента в изобразительном искусстве.

Культовая пластика, "звериный стиль", древнее искусство, европейский северо-восток, эпоха железа

Короткий адрес: https://sciup.org/14992668

IDR: 14992668 | УДК: 903:7.031(470.13)”-10/0”

Текст научной статьи Орнитоморфные мотивы в искусстве населения европейского северо-востока в I тыс. до н.э. - I тыс.н.э

Вопросам типологии и обзору исследований семантики орнитоморфных изображений посвящено немало исследований. Однако вопросы датировки некоторых изделий и их культурной принадлежности до настоящего времени остаются дискуссионными.

Одним из ярких и наиболее распространенных образов в «зверином стиле» Европейского Северо-Востока (далее ЕСВ) является образ птицы. Самые ранние изображения этого вида на территории ЕСВ относятся к эпохе энеолита-бронзы. Это каменные стилизованные фигурки водоплавающих птиц, найденные на пос. Вис I, II и пос. Вомынъяг, изображения идущих в ряд уточек на глиняных сосудах на поселении лебяжской культуры Смолокурный VI, рисунок в виде ушастой птицы с распахнутыми крыльями на стенке глиняного сосуда из пос. Борганъёль I.

Д.Н. Анучин [1, с. 92] даёт общую характеристику и подробный анализ птицевидных изображений (от простейших к сложным). В частности, фигурки птиц с р. Сопляс он относит к категории «простейших», основными критериями которой являются «невыделанная отливка», не выраженное изображение головы, ластообразные крылья. Автор выдвигает гипотезу о том, что на орнитоморфные образы Приуралья оказал влияние образ индийской мифической птицы Гаруды. По его мнению, влияние Индии доходило «через посредство промежуточных народностей, и притом с ними соперничали другие влияния, шедшие особенно из Передней Азии, из стран, прилегающих к Чёрному и Каспийскому морям» [1, с. 153].

А.В. Шмидт различает две группы птицевидных изображений. Основными признаками для I группы являются: украшение крыльев и туловища птицы головами различных животных, главным образом, лосей, изображение человеческого лица на груди птицы, орнаментация в виде рядов точек, основной сюжет блях этой группы – орлы и филины. Для II группы, по А.В. Шмидту, характерно отсутствие звериных голов на тулове птицы, присутствие цельных человеческих фигур, орнамент в виде мелкой насечки, также нет среди птиц изображения филина. Главный отличительный признак II группы – схематизм изображений [2, с.136–137]. I группу автор датирует ломоватовским временем (VI–VIII вв. н.э.), II-ю – X–XIV вв. [2, с.142]. Все известные на тот момент изделия, происходящие с территории ЕСВ (Уньинский, Соплясский и Ухтин- ский клады), А.В. Шмидт включил в I группу изображений. Самыми ранними, по мнению автора, являются фигурки птиц с р. Уньи, следующими идут изделия из Соплясского клада. Автор указывает на их стилистическую близость вещам Гляденовского кострища [2, с.147].

А.П. Смирнов [3, с. 254] выделяет несколько периодов в эволюции орнитоморфных образов. Для ананьинской эпохи, по его мнению, характерны грубо отлитые фигурки летящих птиц – соколов или орлов – с распростёртыми крыльями и поджатыми лапами. В пьяноборскую эпоху начинается антро-поморфизация птиц. В конце пьяноборской эпохи в IV–V вв. н.э. исполнение птицевидных изображений становится ещё разнообразнее и совершеннее. К ломоватовской эпохе автор относит фигуры птиц с одной, двумя и тремя головами, иногда с изображением человеческого лица на груди. По его мнению, в X–XI вв. наблюдается упадок, вырождение ритуальных фигур птиц. Из Подчеремского клада фигурки птиц он относит к IV–V вв. н.э., изделия Ухтинского клада датирует VI–IX вв. н.э. [3, с.259 табл. LXVIII, с.260 табл. LXIX, с. 261 табл. LXX]. Кроме того, А.П. Смирнов отмечает, что фигуры птиц бытовали в Приуралье со времени ананьин-ской культуры до XII–XIII вв. н.э. [3, с.260–261].

Н.Н. Балина (Чеснокова) при систематизации изделий «звериного стиля» на территории ЕСВ подразделила птицевидные образы на группы по форме: изображения с абрисом птицы в фас и птицы в профиль. Среди изображений в фас исследователь выделяет фигуры, отлитые с объемной головой, обращает внимание на оформление туловища, крыльев и хвоста этих изображений, на наличие личины на тулове, когтистых лап и отверстий для подвешивания. Среди профильных изображений отмечает водоплавающих птиц и фигуры на отдельных пластинах, которые сближает общий контур, различает их разворот и декор [4, с.24]. Хронологию этой категории изделий автор дает в контексте анализа классификации всех рассмотренных ею изделий «звериного стиля» ЕСВ и датирует их в рамках второй половины I тыс. н.э.

Г.М. Буров при анализе искусства гляденов-ско-ванвиздинского времени крайнего Северо-Востока Европы выделяет Пермский, Печорский и Западносибирский стили. Наличие фигурок птиц он характеризует, как важный фактор определения возраста «плакеточных комплексов» [5, с.58]. Отмечается, что они господствуют в ранних памятниках и немногочисленны в поздних. Характерной чертой для «печорского звериного стиля» он считает фигуру хищной птицы с полураспущенными крыльями (часто с человеческим лицом на груди), у которой голова повернута в сторону. По верхнему краю крыльев намечены звериные головы или туловище имеет два или три овальных отверстия. Эталонным памятником для выделения печорского стиля Г.М. Буров считает Уньинский клад, и относит его к ранним печорским изделиям (III–IV вв. н.э.), которые могут происходить от архаичных плакеток западносибирского облика [5, с. 52, 57, 58]. С точ- кой зрения автора о западносибирском происхождении ряда предметов на Печоре согласна В.Д. Викторова [6, с.86]. По ее мнению, «в двух регионах – на Северном Урале и в Западной Сибири – во II в. до н.э. – IV в. н.э в металлической пластике складываются близкие по содержанию, но различающиеся по иконографии сочетания образа хищной птицы и антропоморфной фигуры. При этом отмечаются два обстоятельства. Первое – личины на груди птиц – это особенность западносибирской пластики. Второе – наибольшее сходство образов пластики двух регионов просматривается в верховьях рек Вишеры – Печоры – Лозьвы – Северной Сосьвы, соединяющих путь культурных и торговых связей народов Приуралья и Западной Сибири».

В коллективной монографии А.М. Белавина, В.А. Иванова, И.Б. Крыласовой рассматриваются подвески с изображением птиц с распахнутыми крыльями и антропоморфными изображениями на груди, найденные на обширных пространствах Предуралья. Основываясь на данных мифологии и этнографии, авторы связывают этот сюжет с угорскими влияниями на древние культуры региона [7, 216-219, рис. 73–74].

Одна из последних сводных работ по данной тематике посвящена металлическим орнитоморф-ным изображениям эпохи раннего железа лесной полосы Восточной Европы и Урала [8]. Авторы сравнивают орнитоморфы из различных регионов северной Евразии и приходят к выводу о практически одновременном появлении этих образов в металлопластике Волго-Камья, Урала и Западной Сибири (не позднее VI–V вв. до н.э.). Территорией наибольшего распространения птицевидных идолов в первой половине железного века называется при этом горно-лесной Урал, как ареал распространения иткульской культуры, а доминирующим сюжетом – «геральдическая поза с головой анфас или в профиль», без личин на груди [8, с.216–237].

Результаты исследований

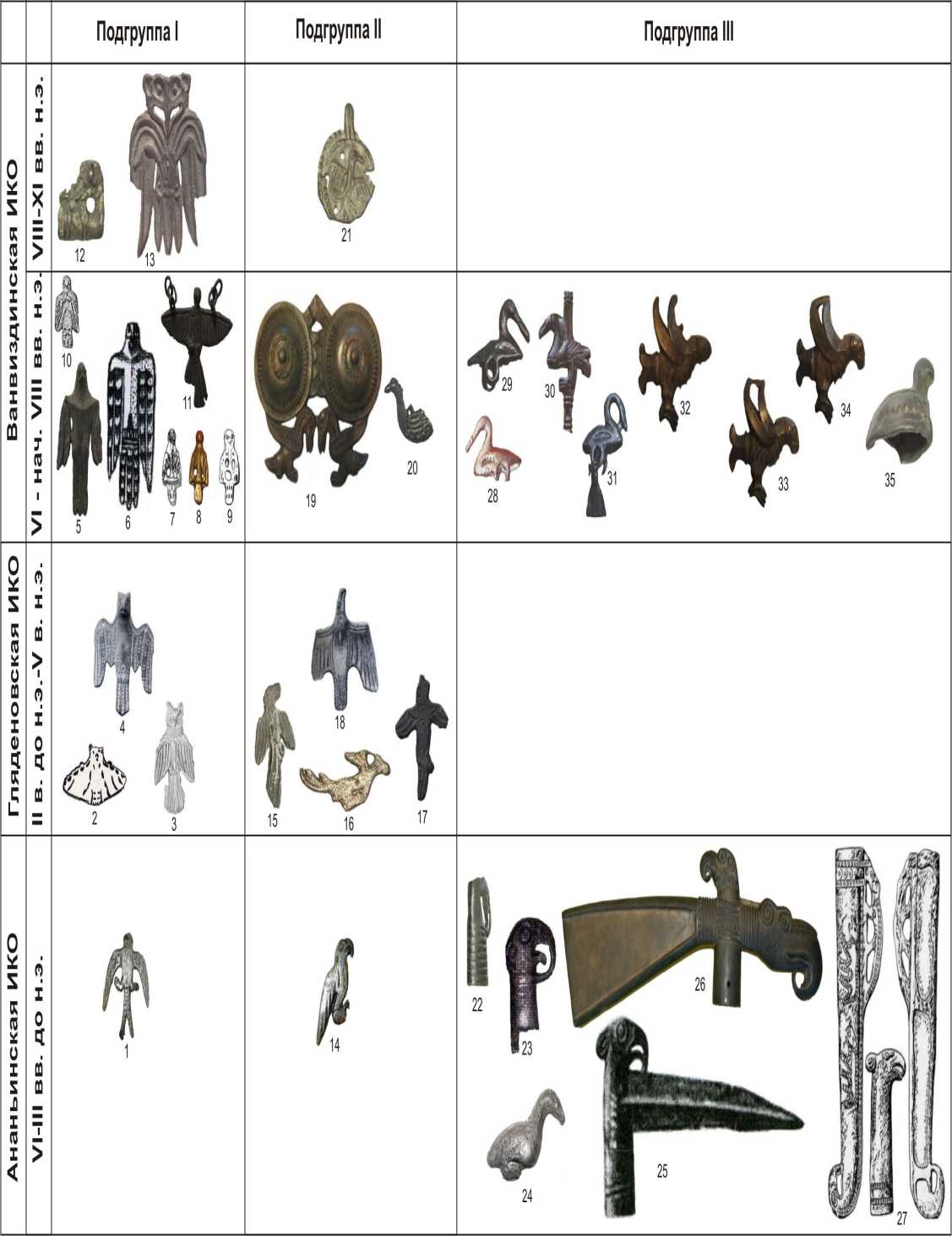

На основе принципа иконографии образа и его сочетаемости с другими сюжетами изделия нами поделены на две группы: I группа – простые изображения; II группа – сложные изображения.

Внутри групп выделены три подгруппы по принципу расположения в композиции центральной фигуры, с учётом особенностей технологии изготовления:

I подгруппа: плоские изображения в анфас; II подгруппа: плоские изображения в профиль; III подгруппа: объемные фигуры.

Во II группе выделены три типа изображений по сочетаемости орнитоморфного элемента с зоо-и антропоморфными элементами в сюжете:

1 тип: орнито-зооморфные; 2 тип: орнито-антропоморфные; 3 тип: орнито-зоо-антропоморф-ные.

Изделия 2 и 3 типов изображений подразделяются на виды:

Вид А – передача антропоморфной составляющей – личиной; Вид Б – антропоморфной фигурой.

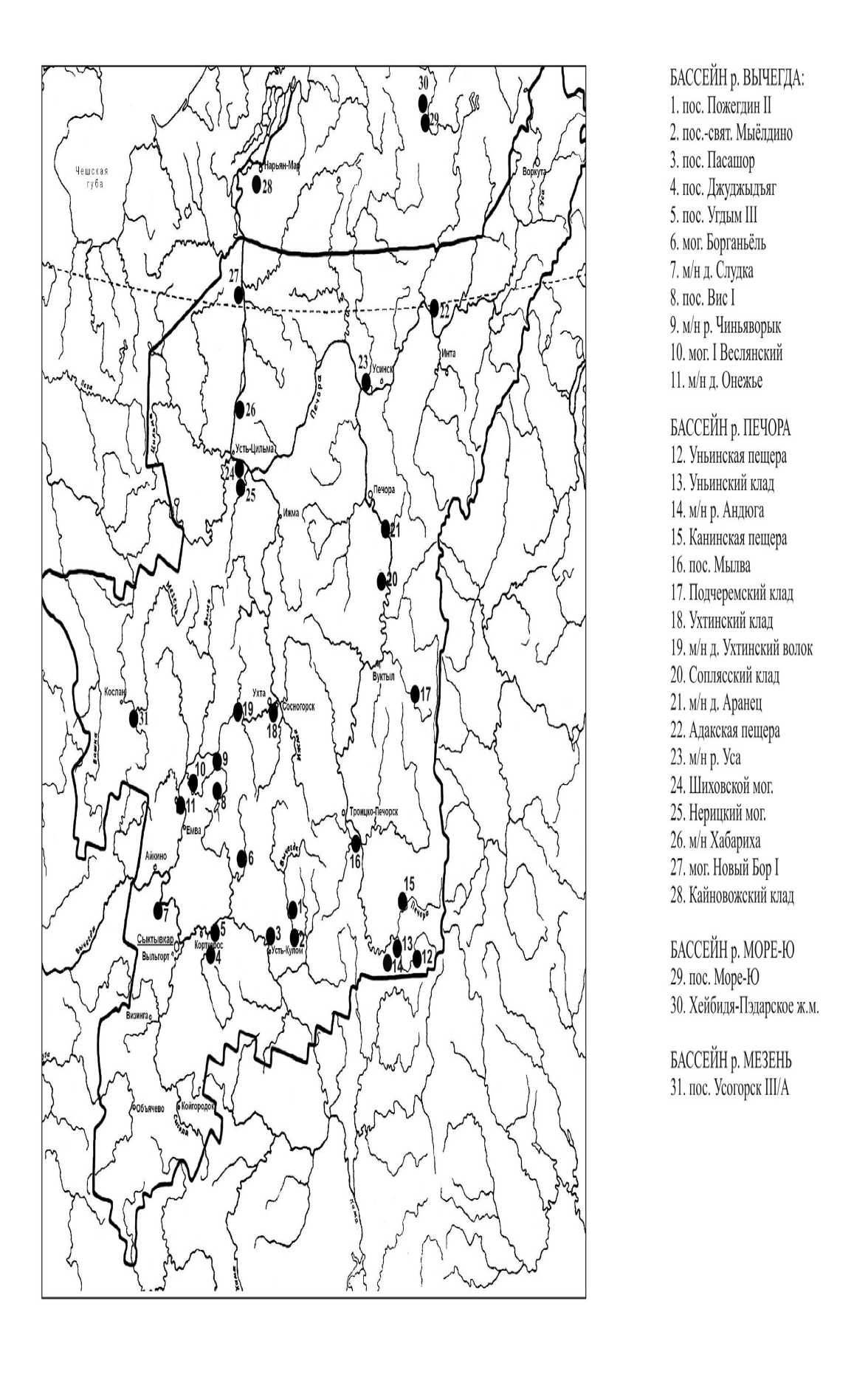

,Усть-Цильм»1

'Троицко-Печорск

/сть-Кулом.

Сыктывкар . ) Выльгорт %

Збъячево бКойгородо]!

БАССЕЙН р. ПЕЧОРА

12. Уньинская пещера

13. Уньинский клад

14. м/н р. Андюга

15. Канинская пещера

16. пос.Мылва

17. Подчеремский клад

18. Ухтинский клад

19. м/н д. Ухтинский волок

20. Соплясский клад

21.м/нд. Аранец

22, Адакская пещера

23. м/н р. Уса

24. Шиховскоймог.

25. Нерицкий мог.

26. м/н Хабариха

27. мог. Новый Бор I

28. Кайновожский клад

БАССЕЙН р.МОРЕ-Ю

29. пос.Море-Ю

30. Хейбидя-Пэдарское ж.м.

БАССЕЙН р. МЕЗЕНЬ

31.пос.УсогорскШ/А

Чешская

Карта расположения изделий «звериного стиля» с орнитоморфными мотивами на территории Европейского Северо-Востока.

Группа I (38 экз.). Подгруппа I (13 экз): Самое раннее изделие подгруппы происходит из погребения VI–III вв. до н.э. Шиховского могильника. Это орнитоморфная фигура, предположительно ласточки (табл. I-1). В данную подгруппу вошли три фигурки птиц гляденовского времени – ушастые птицы из пос. Мылва III–IV вв. н.э.[9, с. 502], (табл. I-2), Соплясского клада (табл. I-3) и д. Аранец (табл. I-4). Девять изделий подгруппы относятся ко второй половине I тыс. н.э. Все они представляют собой фигурки хищных птиц со сложенными или распахнутыми крыльями. Подвеска в виде фигуры орла, найденная в пос. Усогорск III/А (табл. I-5) VII–VIII вв. н.э.[4, с.66]; изображение птицы с массивными вертикально опущенными крыльями из пос. Море-Ю (табл. I-6) VI–VII вв. н.э.[9, с.538]. Четыре фигурки маленьких птиц из Хэйбидя-Пэдарского жертвенного места (табл. I-7-10), культовое литьё которого датируется VI–VII вв. н.э.[10, с. 25]; подвеска в виде фигуры хищной птицы с маленькой круглой головкой и широко распахнутыми массивными крыльями из поселения ванвиздинского времени Джуджыдъяг (табл. I-11), вероятная её датировка VI–VII вв. н.э.; литая пластина прямоугольной формы – на лицевой стороне изображение головы совы (табл. I-12), найденная при раскопках Уньинского пещерного святилища в средневековом слое [11]. Последнее изделие этого периода, входящее в состав данной подгруппы, происходит из Ухтинского клада (табл. I-13) и датируется VIII–IX вв. [12, с.66, ил.21]. Существенным отличием этой фигуры ушастой птицы (филина?) является ее выполнение в технике ажурного литья и голова не выступает над всей плоскостью изображения, как у других фигурок данной подгруппы.

Подгруппа II (11 экз.). К ананьинскому времени относится одно изделие – профильное изображение хищной птицы с массивным изогнутым клювом и когтистыми лапами, поджатыми к туловищу из погребения VI–III вв. до н.э. Шиховского могильника [13] (табл. I-14). Признаками подгруппы II обладают четыре фигурки гляденовского времени. Это три плакетки Уньинского клада (табл. I-15-17), датированные II–IV вв. н.э. [5, с.57], и птица с р. Уса (табл. I-18), которую по аналогии с Уньинскими фигурками можно отнести к этому же периоду.

К раннему средневековью относятся шесть изделий этой подгруппы: четыре идентичных дис-ково – птичьи подвески Подчеремского клада (табл. I-19) VII–VIII вв. н.э. [14]. По-видимому, этим же периодом датируется плоская двусторонне литая подвеска в виде водоплавающей птицы из Хэй-бидя-Пэдарского жертвенного места (табл. I-20). Самое позднее изделие в подгруппе датируется IX– XI вв. н.э. [15]: это круглая накладка с рельефным изображением птицы с распахнутыми крыльями из Канинского пещерного святилища (табл. I-21).

Подгруппа III (14 экз.). Восемь предметов датируется ананьинским временем. Три изделия происходят из погребений VI–III вв. до н.э. Шиховского могильника: украшение ремня и навершие ножен в виде голов хищных птиц (табл. I-22, 23), объёмная фигурка уточки с длинной вытянутой шеей и лапами, поджатыми к брюшку (табл. I-24).

К ванвиздинскому времени (вторая половина I тыс. н.э.) в этой подгруппе относятся восемь фигурок птиц. Четыре бронзовые фигурки водоплавающих птиц (три подвески и одна пронизка) из I Веслянского могильника VI–нач.VIII вв. н.э. [20] (табл. I-28-31), у трёх фигурок имеются подвесные кольца, у одной из них сохранилась лапчатая подвеска; три объемные бронзовые фигурки тетеревов [по: В.А. Городцову] из Подчеремского клада (табл. I-32-34). Место обнаружения восьмого изделия данной подгруппы точно неизвестно (табл. I-35). Предположительно бассейн р. Вычегды, но по способу изображения можно его отнести к третьей четверти I тыс. н.э.

Группа II (62 экз.). I подгруппа (21 экз.). Из них к 1 типу относится плакетка из Уньинского клада – ушастая птица лосиными головами в верхней части крыльев (табл. II-1). Тулово фигуры утрачено, однако полное изображение известно по работе А.А.Спи-цына, [21, С. 138, рис. 454], где в основании хвоста птицы изображена профильная голова (череп) медведя.

Тип 2 (16 экз.). Вид А (12 экз.). Основная масса из них представляет собой изображения хищных птиц с личиной на груди. К гляденовскому времени относится восемь изделий. Птица с полураспахну-тыми крыльями, ушастой головой в фас из Уньин- ского клада (табл. II-2); две фигурки птиц из Усть-Соплясского клада (табл. II-3,4). Реалистичностью исполнения основного образа отличаются фигурки птиц пос. Пожегдин II (табл. II-5) и Угдым III (табл. II-6). Находка из пос. Пожегдин II датируется II–IV вв. н.э.[22], фигурка птицы из Угдыма III в пределах III– V вв. н.э. [23, с.17]. К гляденовскому времени, по мнению автора, относится и фигурка птицы из д. Аранец (табл. II-7). Учитывая схематичность личины на груди птицы, изображение орнаментации крыльев и хвоста продольными рельефными линиями, что видно у большинства фигурок птиц с личинами на груди гляденовского времени, наиболее вероятная её датировка III–V вв.н.э. К этому же времени можно отнести и фигурку птицы из Кай-новожского клада (табл. II-8), найденного в устье р. Кайнвож на правом берегу р. Ортинки в низовьях Печоры (сбор А.Г. Едовина), датированное в рамках IV-VIII вв. н.э.[24, с.7] .

Четыре изделия этого типа датируются ван-виздинским временем: изображение хищной птицы в анфас с широко распахнутыми массивными крыльями и личиной на груди VI–VII вв. н.э. [10, с. 25] (табл. II-9) из Хэйбидя-Пэдарского жертвенного места. Следующие три изделия, помимо расположения основной фигуры в анфас, объединяет и тип нанесённой на груди личины – она реалистично выполнена, овал лица имеет контур и сердцевидную форму. А.В. Шмидт [2, с.148–149] описывает эту деталь как характерную для периода расцвета «звериного стиля», а именно для VI–VIII вв. н.э. Это фигурки птиц из Ухтинского Волока (табл. II-10), пос. Вис I (табл. II-11) и Нерицкого могильника (табл. II-12). Нерицкий могильник датируется X–XI вв. н.э. [25, с.8], саму же фигурку птицы можно предположительно отнести к VI–VIII в. н.э. Об этом свидетельствует как сам тип изображения хищной птицы с личиной на груди, так и способ передачи личины, имеющей сердцевидный контур.

Вид Б (4 экз.): самое раннее изделие происходит из погребения конца III–II вв. до н.э. могильника Новый бор I [17, с.3]. Это антропоморфное изображение с головным убором в виде птичьей головы с распущенными крыльями (табл. II-13); фигурки крылатых людей с поселения-святилища Мы-ёлдино – I-IV вв.н.э. [17, с.23] (табл. II-14) и с р.Чиньяворек (табл. II-15), которое Г.М. Буров на основании аналогий с древностями Чусовского Прикамья и памятников бассейна р. Ветлуги относит к первой половине I тыс. н.э. [26, с. 145]. Последнее изделие этого вида входит в состав Ухтинского клада и отличается тем, что антропоморфная фигура расположена на тулове птицы (табл. II-16). Прямых аналогий ему неизвестно. Оно датировано исследователями VIII–IX вв. н.э. [12, с.55, илл. 3].

Тип 3 подгруппы I (5 экз.). Вид А (3 экз.): два изделия датируются гляденовским временем и происходят из поселения-святилища Мыёлдино. Первое представляет собой композицию в виде антропоморфной трёхрогой личины по обеим сторонам, от которой расположены птичья и звериная головы (табл. II-17). Второе – изображение трёхголовой птицы (средняя антропоморфная и две зоо- морфные в профиль) с широко распахнутыми треугольными крыльями и тремя личинами на груди, стоящей на маленьком зверьке (табл. II-18). Последнее изделие этого вида – случайная находка из д. Хабариха (табл. II-19), которая представляет собой бляху-личину: от нижних скул личины в обе стороны отходят головы хищных птиц с крючкообразными клювами, овальными глазами, выполненными в низком рельефе. В верхней части личины имеются три «отростка» в виде зооморфных голов, предположительно лосей, завершение морды которых оформлено в идее голов хищных птиц с разомкнутыми клювами. Изделие выполнено в технике одностороннего литья, немного изогнуто, на оборотной стороне имеет два штырька и датируется VI–VII вв. н.э. [4, с.89] .

Вид Б (2 экз.): первое изделие – фигура человека в статичной позе с птичьей головой на темени и ногами, оформленными в виде голов лосей из Кайновожского клада (табл. II-20); второе – плакетка VII–VIII вв. н.э. [12, с.120, илл.113.], найденная на р. Андюга (сборы А.Н. Береженцева в 1894 г.) со сложной композицией: антропоморфная фигура с головным убором в виде птицы, стоящая на ящере в окружении фигур лосей (табл. II-21).

Подгруппа II (41 экз.). Тип 1 (7 экз.). Три фигурки относятся к гляденовскому времени. Это две плакетки из Уньинского клада. Первая представляет собой изображение хищной птицы с полураспах-нутыми крыльями, ушастой головой, изображённой в профиль. В верхней части тулова имеется профильное изображение головы лося, расположенной мордой вниз, в средней части тулова – стилизованная голова медведя в анфас (табл. II-22). Хвост оформлен, как и у выше описанной фигурки человека из Кайновожского клада, в виде двух смыкающихся голов лося. Второе изделие – это фигура летящей птицы в профиль с направленным вверх, трёхперистым хвостом, крылом треугольной формы, тулово выполнено в виде головы лося, морда которого смыкается с шеей основного изображения (табл. II-23). Третье изделие найдено на поселении – святилище Мыёлдино. Это фигура мифической птицы с трёмя зооморфными головами (табл. II- 24). Оставшиеся четыре фигурки входят в состав Ухтинского клада. Первое представляет собой профильное изображение мифической птицы, стоящей на зооморфном существе, на спине птицы изображено двухголовое существо с орнитоморфной головой в передней части и зооморфной в задней (табл. II-25). Находка датируется исследователями VIII–IX вв. н.э. [12, с.69, илл.24]. Второе – это ажурная бляха с летящими птицами и поднятыми вверх лосиными головами (табл. II-26), датированная более ранним временем – VI–VIII вв. н.э. [12, с.95, илл.73.]. Последние две бляшки вытянуты по вертикали, с многофигурной композицией из крылатого животного повёрнутого спиной к зрителям и двух рыбьих голов (табл. II- 27,28 ). В одном случае в нижней части композиции (в хвосте животного) – лосиные головы. Датируются находки VIII–IX вв. н.э. [21, с. 116].

Группа!

‘Изображения изделий представлены без масштаба

|

Пллгпиппя 1 |

Группа II |

|

|

11иД1руН11а 1 Тип1 Тип 2 Ти Run A Run R Run A |

подгруппа н подгруппа ill п 3 Тип 1 Тип 2 ТипЗ _________________ Тип 1 |

|

|

ВИД л вид в вид л : ♦ |

иид и видм ВИД Л и 27 |

ВИДО №1' |

|

. w S 16 СИ ^ К (0 и |

25 |

ы.н fl III 32 33 34 35 36 |

|

S 0 II ♦** а - ^^ 19 9 |

* 1» 59 60 55 Л L ♦fl |

|

|

Ml! ^ о |

if1: 22 |

* Изображения изделий представлены без масштаба |

Тип 2 (1 экз.) представлен одной орнито-морфной фигуркой вида А со стилизованной личиной на тулове из Хейбидя-Пэдарского жертвенного места (табл. II-29).

Тип 3 (22 экз.). Вид А (2 экз.): фигуры птиц с ушастыми головами в профиль, зооморфными головами в верхней части крыльев, происходят из Уньинского клада (табл. II-30,31).

Вид Б (20 экз.): из них 17 плакеток из Ухтинского клада с фигурами крылатых людей, с лосиными головами на темени, стоящие на ящере (табл. II-32-48). В десяти случаях антропоморфная фигура имеет только одно крыло, датируются изделия в пределах VII–VIII вв. н.э. [12, с.160]. Сходны по сюжету ухтинским плакеткам изделия из пос. Паса-шор (табл. II-49) и м/н Андюга (табл. II-50). Отличается по иконографии плакетка Подчеремско-го клада (табл. II-51), датируемая VII–VIII вв. [14, с.113–150]. В данном случае композиция состоит из трёх профильных антропоморфных фигур, на темени центральной фигуры изображена голова птицы в профиль с массивным загнутым клювом, на головах боковых фигур – лосиные морды.

Подгруппа III сложных изображений представлена только изделиями типа А (11 экз.). Все они – украшения костюма и датируются VI–VIII вв. н.э. Две пронизки со сценой терзания хищной птицей зооморфного существа (табл. II-52,53), три про-низки в виде фигурок птиц с зооморфной головой. В литературе они также известны под названием «крылатый пёс» (табл. II-54-56), данные изделия относятся к материалам I Веслянского могильника VI–нач.VIII вв. н.э. [20] Аналогична веслянским про-низкам фигурка «крылатого пса» из местонахождения д. Онежье (табл. II-57). К этому же типу относятся три подвески в виде фигур водоплавающих птиц с лосиными головами (табл. II-58-60), найденные в погребениях могильника Борганъёль VI–VII вв. н.э. [27]; две подвески с аналогичным сюжетом входят в состав Подчеремского клада (табл. II–61,62).

Выводы

Ананьинским временем датируются восемь изделий. В большинстве своём они относятся к III подгруппе простых изображений и являются украшением предметов вооружения в виде голов мифических хищных птиц; украшения-подвески в виде фигурок водоплавающих птиц. Роль других типов композиций не существенна, так как предметы встречены в единичных случаях.

Гляденовским временем датируется 27 экземпляров. Число простых изображений незначительно (7 экз.), они обладают признаками I и II подгрупп. Все они найдены в бассейне р. Печора. Среди сложных изображений гляденовского времени самый распространённый сюжет – это хищная птица со стилизованной личиной или звериными головами на тулове. Профильные изображения представлены, в основном, разворотом только головы, большинство фигур птиц этой подгруппы имеет уши. Для гляденовского времени характерны также изображения людей с крыльями в анфас (2 экз.) и птичьими головами на темени (2 экз.), географически данный вид сюжета не локализуется.

Следующий период, в котором можно выделить своеобразные элементы в передаче орни-томорфного образа, – это VI–VIII вв. н.э. К нему относятся 37 экз. Большее число из них составляют группу простых изображений (17 экз.), среди которых изделия I подгруппы (анфас) представлены фигурками хищних птиц с распахнутыми или опущенными крыльями. Фигурки II и III подгрупп – это изображения боровых и водоплавающих птиц, относящиеся по функциональному назначению преимущественно к категории украшений. Для этого периода также характерны изображения хищных птиц с личинами на груди, но они немногочисленны и представлены всего четырьмя экземплярами. От гляденовских их отличает более реалистичное выполнение личины на груди птицы.

Еще одна характерная для этого периода категория сложных орнитоморфных изображений – это пронизки и подвески со сценами терзания хищной птицей мелкого зверька, в виде фигур птиц со звериными головами. В литературе они известны как «крылатые псы», «утколоси», и характерны, как правило, для инвентаря погребений под насыпями бассейна р. Вычегда.

К последнему этапу (VIII–XI вв. н.э.) принадлежат 28 изделий. Среди них преобладают композиции, которые в описанной классификации отнесены к группе II типу 1 (4 экз.) и типу 3 виду Б (20 экз.). Это – пластины с классическими сюжетами, так называемого пермского звериного стиля: мифическая птица с зооморфной (в интерпретации некоторых исследователей – рыбьей) головой и стоящий на ящере человек с лосиной головой на темени и одним или двумя крыльями вместо рук. Географически все они относятся к бассейну р. Печора. Пластины данной категории представлены в основном в составе Ухтинского и Подчеремского кладов. Исключением является фигурка из раскопок поселения Пасашор, расположенного на средней Вычегде.

Публикация подготовлена по Программе фундаментальных исследований Президиума РАН «Традиции и инновации в истории и культуре», направление 1 «Преемственность и трансформации в развитии древних и средневековых обществ по археологическим и антропологическим данным», проект № 12-П-6-1002 «Формирование и развитие археологических культур эпохи железа на территории Европейского Северо-Востока: традиции и инновации».

Список литературы Орнитоморфные мотивы в искусстве населения европейского северо-востока в I тыс. до н.э. - I тыс.н.э

- Анучин Д.Н. К истории искусства и верований у приуральской чуди. Чудские изображения летящих птиц и мифических крылатых существ//Материалы по археологии восточных губерний, издаваемых Императорским московским археологическим обществом. Т.3. М., 1899. С. 157-163.

- Шмидт А.В. К вопросу о происхождении пермского звериного стиля//Сборник музея антропологии и этнографии. Вып. IV. Ленинград, 1927.С. 125-167.

- Смирнов А.П. Очерки древней и средневековой истории народов Среднего Поволжья и Прикамья. (МИА Вып. 28). М., 1952. 274 с.

- Чеснокова Н.Н. Классификации и типологии в изучении археологических источников (на материале финно-угорского изобразительного искусства)/Учебное пособие по спецкурсу. Сыктывкар, 1988. 67с.

- Буров Г.М. Бронзовые культовые плакетки I тыс. н.э. на крайнем Северо-Востоке Европы: Печорский местный «звериный стиль»//Проблемы финно-угорской археологии Урала Поволжья. Сыктывкар, 1992. С. 52-58.

- Викторова В.Д. Почему на птицевидных изображениях появились личины//Древние и средневековые культуры Урала в Евразийском культурном пространстве. Уральский исторический вестник. Вып. 8. Екатеринбург, 2002. С.74-92.

- Белавин А.М., Иванов В.А., Крыласова Н.Б. Угры Предуралья в древности и средние века: Монография. Уфа, 2009. 285 с.

- Чемякин Ю.П., Кузьминых С.В. Металлические орнитоморфные изображения эпохи раннего железного века Восточной Европы и Урала//У истоков археологии Волго-Камья (к 150-летию открытия Ананьинского могильника). Серия «Археология Евразийских степей». Вып. 8. Екатеринбург, 2009. С.216-237.

- Мурыгин А.М. Памятники позднего железного века лесной и тундровой полосы Печорского Приуралья//Археология Республики Коми. М., 1997. С. 478-560.

- Мурыгин А.М. Хейбидя-Пэдарское жертвенное место. Сыктывкар, 1984. 50 с. (Серия препр. «Научные доклады»/Коми филиал АН СССР; вып. 114).

- Канивец В.И. Первые результаты раскопок в Уньинской пещере//МАЕСВ: Вып. 1 Сыктывкар, 1962. С.103-154.

- Оборин В.А., Чагин. Г.Н. Искусство Прикамья: Чудские древности рифея. Пермь, 1988. 182 с.

- Васкул И.О. Шиховской могильник раннего железного века (первые результаты исследований). Сыктывкар, 2002. 52 с. (Серия сообщ. «Научные доклады» Коми НЦ УрО РАН; вып. 451).

- Городцов В.А. Подчеремский клад//Советская археология. 1937. № 2. С.113-150.

- Канивец В.И. Канинская пещера. М., 1964. 136 с.

- Збруева А.В. История населения Прикамья в ананьинскую эпоху//МИА. 1952. T.V. №30. С. 106-107.

- Васкул. И.О., Семенов. В.А. Люди-звери-птицы северного Приуралья (эпоха раннего железа). Сыктывкар, 2004. 26 с.

- Берлин А.В. Ритуальные топоры раннего железного века из Приуралья//Археологическое наследие как отражение исторического опыта взаимодействия человека, природы, общества (XIII Бадеровские чтения): Материалы Всероссийской научной конференции. Ижевск, 2010. С.150-161.

- Чернецов В.Н. Нижнее Приобье в I тысячелетии нашей эры// Культура древних племён Приуралья и Западной Сибири // МИА. 1957. №58. 158 с.

- Савельева Э.А. Хронология погребальных комплексов Веслянского I могильника // Проблемы хронологии памятников Евразии в эпоху раннего Средневековья // КСИА. 1979. Вып. 158. С. 79-90.

- Спицын А.А. Шаманские изображения//Записки отделения русской и славянской археологии Императорского русского археологического общества. Т. VIII. Вып. 1. СПб., 1906. С. 29-145.

- Васкул И.О. Хронология и периодизация памятников пьяноборской эпохи на Европейском Северо-Востоке. Сыктывкар, 1992. 20 с. (Серия сообщ. «Научные доклады»/Коми НЦ УрО РАН; Вып. 287).

- Королёв К.С. Угдымский археологический комплекс на средней Вычегде. Сыктывкар, 2002. 108 с.

- Хозяинов И.В. Кайновожский клад. Нарьян-Мар, 2010.

- Семенов В.А., Чудова Т.И. Культовая пластика. Каталог выставки. Сыктывкар, 2003. 17 с.

- Буров Г.М. Вычегодский край: очерки древней истории. М., 1965. С. 145.

- Ашихмина Л.И. Погребальный обряд курганного могильника Борганьёль. Сыктывкар, 1988. 24 с. (Серия сообщ. «Научные доклады»/Коми НЦ УрО АН СССР; вып. 191).