Ортопедические осложнения и ятрогении при коррекции деформаций нижних конечностей у пациентов, страдающих тяжелыми формами несовершенного остеогенеза

Автор: Мингазов Эдуард Рифович, Чибиров Георгий Мирабович, Попков Дмитрий Арнольдович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2018 года.

Бесплатный доступ

На наш взгляд, довольно важным элементом изучения такой сложной нозологии как несовершенный остеогенез (НО) является, помимо клинического анализа достигнутых результатов хирургического лечения, исследование частоты и тяжести неблагоприятных явлений, возникших в послеоперационном периоде, их лечение и исходы. Целью работы явилось исследование встретившихся осложнений хирургического ортопедического лечения, а также возникших ортопедических осложнений НО в процессе реконструктивного лечения и в период последующего наблюдения у группы пациентов с формами III и IV несовершенного остеогенеза. Материалы и методы. В данное исследование было включено 43 пациента в возрасте от 2 лет 9 месяцев до 46 лет (14,4 ± 9,74 года). Клинико-рентгенологическая форма несовершенного остеогенеза III типа встречалась в 14 случаях, IV типа - у 29 больных. Для анализа встретившихся осложнений пациенты были разделены на три группы в зависимости от применяемой методики и возраста: пациенты 16 лет и старше, естественный рост сегментов нижних конечностей у которых закончился (рентгенологически ростковые зоны определялись закрытыми), которым применялся комбинированный остеосинтез (интрамедуллярное эластичное армирование и внешняя фиксация аппаратом Илизарова) - группа 1; пациенты младше 16 лет, естественный рост сегментов нижних конечностей у которых продолжался (рентгенологически ростковые зоны открыты), которым применялся комбинированный остеосинтез (интрамедуллярное эластичное армирование и внешняя фиксация аппаратом Илизарова) - группа 2; пациенты, у которых естественный рост продолжался (ростковые зоны рентгенологически были открыты), возраст менее 16 лет, которым интрамедуллярное эластичное армирование применялось без использования внешней фиксации. Результаты. В результате исследования было определено, что среди всех методик коррекции деформаций нижних конечностей у детей и взрослых с тяжелыми формами несовершенного остеогенеза комбинированная методика, основанная на одномоментной многоуровневой коррекции деформаций с сочетанием интрамедуллярного эластичного остеосинтеза и внешней фиксации, является наиболее эффективной с точки зрения снижения риска осложнений, связанных с хирургическим лечением и остеосинтезом, а также возникновением осложнений несовершенного остеогенеза.

Несовершенный остеогенез, коррекция деформации, осложнения, хирургическое лечение, ятрогении

Короткий адрес: https://sciup.org/142213640

IDR: 142213640 | УДК: 616.71-007.235-06:616.718-007.24-089 | DOI: 10.18019/1028-4427-2018-24-2-168-176

Текст научной статьи Ортопедические осложнения и ятрогении при коррекции деформаций нижних конечностей у пациентов, страдающих тяжелыми формами несовершенного остеогенеза

Частота встречаемости несовершенного остеогенеза (НО) составляет 1/10000 до 1/20000 новорожденных [1, 2]. Наиболее частыми показаниями к оперативному хирургическому вмешательству являются ортопедические осложнения, практически постоянно наблюдаемые у пациентов с тяжелыми формами данного заболевания (III и IV типы по Sillence [3]): угловые и торсионные деформации сегментов конечностей, сопровождающиеся функциональными нарушениями, ложные суставы,

дефекты костей, отсутствие навыков самостоятельного передвижения и/или вертикализации вследствие частых переломов, переломы, неподдающиеся консервативному лечению [1, 2, 4–7]. На современном этапе развития медицины использование интрамедуллярных телескопических конструкций у детей или интрамедуллярного остеосинтеза у взрослых является основным способом остеосинтеза при коррекции ортопедической патологии конечностей у пациентов с НО [8–11].

Результаты применения хирургического лечения таких осложнений НО должны быть оценены не только с точки зрения достигнутого результата. Исследование частоты и тяжести неблагоприятных явлений, возникших в послеоперационном периоде, их лечение и исходы также требуют анализа в равной степени как и проявление осложнений собственно заболевания НО. При данном подходе нужно различать ятрогении, рассматриваемые в Международной классификации болезней как нежелательные или неблагоприятные последствия профилактических, диагностических и лечебных вмешательств, которые приводят к нарушениям функций

организма, ограничению привычной деятельности, инвалидизации или смерти, а также осложнения, характерные для НО, связанные с его патогенезом, но возникшие в период после проведения лечебных мероприятий [12–15].

Целью нашей работы явилось исследование встретившихся осложнений хирургического ортопедического лечения, а также возникших ортопедических осложнений НО в процессе реконструктивного лечения и в период последующего наблюдения у группы пациентов с формами III и IV несовершенного остеогенеза.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В период с 2003 года в Центре имени академика Г.А. Илизарова было проведено оперативное лечение деформаций нижних и верхних конечностей с использованием интрамедуллярных конструкций у 69 пациентов с НО.

В данное ретроспективное исследование мы включили пациентов с тяжелыми формами НО (III и IV), которым изолированно или в сочетании с внешним остеосинтезом применялся интрамедуллярный эластичный остеосинтез титановыми стержнями с гидроксиапатит-ным покрытием или без такового. Важным условием включения было установление не менее одного стержня на всех уровнях коррекции деформации сегмента, а также период наблюдения не менее одного года после выполнения данного вида вмешательства.

Из исследования были исключены пациенты с клинико-рентгенологической формой I НО и другими диагнозами метаболических остеопатий, пациенты с дефектами установки интрамедуллярных стержней, периодом наблюдения менее 1 года.

В итоге, в данное исследование было включено 43 пациента в возрасте от 2 лет 9 месяцев до 46 лет (14,4 ± 9,74 года). Клинико-рентгенологическая форма несовершенного остеогенеза III типа встречалась в 14 случаях, IV типа – у 29 больных. Диагноз был подтвержден молекулярно-генетическими исследованиями у 17 пациентов (6 – III типа,10 – IV типа, 1 – VIII типа).

Для анализа встретившихся осложнений пациенты были разделены на три группы в зависимости от применяемой методики и возраста:

– пациенты 16 лет и старше, естественный рост сегментов нижних конечностей у которых закончился (рентгенологически ростковые зоны определялись закрытыми), которым применялся комбинированный остеосинтез (интрамедуллярное эластичное армирование и внешняя фиксация аппаратом Илизарова) – группа 1;

– пациенты младше 16 лет, естественный рост сегментов нижних конечностей у которых продолжался (рентгенологически ростковые зоны присутствовали), которым применялся комбинированный остеосинтез (интрамедуллярное эластичное армирование и внешняя фиксация аппаратом Илизарова) – группа 2;

– пациенты, у которых естественный рост продолжался (ростковые зоны рентгенологически были открыты), возраст менее 16 лет, которым интрамедуллярное эластичное армирование применялось без использования внешней фиксации – группа 3.

В процессе исследования в группах 1 и 2 анализ результатов учитывал одномоментный характер коррекции деформаций или выполнение постепенной коррекции в послеоперационном периоде по принципам метода Илизарова после частичной одномоментной коррекции, достигнутой в операционной. Более подробно о методах лечения информация изложена в нашей предыдущей публикации [16].

В таблицах 1, 2, 3 представлены возраст, типы НО, хирургическая техника и ее особенности соответственно для каждой группы пациентов.

Таблица 1

Возраст, тип НО и параметры остеосинтеза в группе 1

|

Параметры |

В целом для группы |

При постепенной коррекции деформаций |

При одномоментной коррекции деформаций |

|

Количество больных, (III / IV тип НО) |

13 (2 / 11) |

5 (0 / 5) |

8 (2 / 6) |

|

Возраст, лет |

25,2 ± 9,91 (16–46) |

23,0 ± 6,63 (16–32) |

26,5 ± 11,74 (16–46) |

|

Временной промежуток между операциями на разных конечностях и/или сегментах |

189,1 ± 238,24 (31–938) |

210,5 ± 269,74 (31–938) |

43,8 ± 11,13* (31–59) |

|

Применение ГА/Ti (с гидроксиапатитным покрытием/титановых стержней); количество случаев |

8 / 5 |

5 / 0 |

3 / 5 |

|

Длительность внешнего остеосинтеза; дни |

110,6 ± 45,27 (35–204) |

134,2 ± 48,07 (58–204) |

87,0 ± 27,73* (35–120) |

Примечание: * – достоверные отличия от случаев с постепенной коррекцией деформации

Таблица 2

Возраст, тип НО и параметры остеосинтеза в группе 2

|

Параметры |

В целом для группы |

При постепенной коррекции деформаций |

При одномоментной коррекции деформаций |

|

Количество больных, (III / IV тип НО) |

20 (7 / 13) |

6 (0 / 6) |

14 (7 / 7) |

|

Возраст, лет |

9,2 ± 3,69 (4–15) |

11,8 ± 4,07 (4–15) |

8,1 ± 2,99 (4–15) |

|

Временной промежуток между операциями на разных конечностях и/или сегментах |

48,6 ± 57,43 (0–265) |

70,5 ± 70,2 (32–265) |

21,3 ± 11,61* (0–43) |

|

Применение ГА / Ti (с гидроксиапатитным покрытием/титановых стержней); количество случаев |

12 / 8 |

5 / 1 |

7 / 7 |

|

Трансфизарный/нетрансфизарный характер армирования; количество случаев |

11 / 9 |

1 / 5 |

10 / 4 |

|

Использование титановой сетки/ поднадкостничное проведение эластичных стержней; количество случаев |

5 / 1 |

0 / 0 |

5 / 1 |

|

Длительность внешнего остеосинтеза; дни |

63,1 ± 37,25 (20–152) |

90,5 ± 39,04 (34–152) |

43,2 ± 19,19* (20–82) |

Примечание: * – достоверные отличия от случаев с постепенной коррекцией деформации

Возраст, тип НО и параметры остеосинтеза в группе 3

Таблица 3

|

Параметры |

В целом для группы |

|

Количество больных, (III / IV тип НО) |

10 (5 / 5) |

|

Возраст, лет |

10,7 ± 6,39 (2,75–17) |

|

Временной промежуток между операциями на разных конечностях и/или сегментах |

33,0 ± 11,61 (18–51) |

|

Применение ГА/Ti (с гидроксиапатитным покрытием/титановых стержней); количество случаев |

2/8 |

|

Трансфизарный/нетрансфизарный характер армирования; количество случаев |

9/1 |

|

Использование титановой сетки/ поднадкостничное проведение эластичных стержней; количество случаев |

2/2 |

Приведенные данные показывают, что коррекция деформаций, предполагающая не только одномоментный, но и постепенный характер, использовалась только при IV типе несовершенного остеогенеза, и преимущественно у взрослых пациентов, когда предполагаемые риски нестабильности внешней конструкции вследствие низкой минеральной плотности костной ткани снижаются. С другой стороны, при НО III типа (наиболее тяжелой форме заболевания) использовалась только одномоментная коррекция деформаций, изолированно интрамедуллярный остеосинтез применялся в 5 случаях (35,7 %) данной формы заболевания, а в остальных 9 – в комбинации с внешней фиксацией (64,3 %).

Нужно отметить, что нетрансфизарное введение интрамедуллярных стержней у детей (9 случаев во второй группе) следует считать ошибочным.

Наконец, поднадкостничное армирование сеткой из никелида титана в сочетании с поднадкостничным

проведением одного из эластичных стержней или без такового было применено только при одномоментной коррекции деформаций преимущественно у пациентов с наиболее тяжелым III типом НО.

При оценке ятрогенных осложнений и осложнений НО в период наблюдения после реконструктивного вмешательства помимо констатации неблагоприятных явлений, их характера, также учитывалось время их манифестации, и исследовалась взаимосвязь между типом НО, видом и параметрами выполненного оперативного лечения, а также проведенное лечение для коррекции осложнений.

Полученные количественные данные подвергали статистической обработке с использованием программы Microsoft Excel 2016. Статистическое исследование включало в себя описательную статистику: средние значения (М) и стандартное отклонение (σ). Сравнительные исследования провели с использованием дисперсионного анализа для независимых выборок.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В общей сложности в данной группе пациентов нами было отмечено 107 неблагоприятных явлений и возникших патологических состояний. Важно отметить, что они относятся ко всему периоду наблюдения за больными, в том числе и к повторным вмешательствам.

При их изложении и анализе были выделены две группы: патологические состояния, связанные с проведением оперативного лечения, ятрогении и патологические состояния, патогенетически связанные с основным заболеванием (осложнения несовершенного остеогенеза).

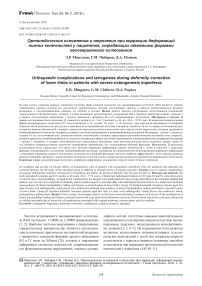

На рисунке 1 представлены некоторые ятрогении и осложнения, наблюдавшиеся у пациентов, вошедших в данное исследование.

В таблицах 4, 5, 6 представлен перечень встретившихся осложнений хирургического лечения, наблюдавшихся у наших пациентов.

В среднем, в данной группе частота встречаемости осложнений составила 2,3 на 1 случай. Заметна разница в типах осложнений между подгруппами: при постепенной коррекции преобладают воспалительные осложнения и нестабильность внешней фиксации, сопровождающаяся вторичными смещениями костных фрагментов, 13 из 16 осложнений для подгруппы (81,3 %). Следует отметить, что лишь в 6 случаях воспаления мягких тканей возле спиц или нестабильности внешней конструкции замена спиц, стержней-шурупов, перемонтаж аппарата внешней фиксации осуществлялись как отдельные операции, в остальных случаях данные хирургические вмешательства производились в рамках очередного этапного лечения на последующем сегменте или второй нижней конечности. При одномоментной коррекции достаточно высока встречаемость замедленной консолидации костных фрагментов: 4 осложнения из 14 (28,6 %).

а

б в г д

Рис. 1. Примеры осложнений: а – рентгенограмма бедра пациента К. через 1 год после двойной корригирующей остеотомии и интрамедуллярного армирования, отмечается замедленное сращение на уровне проксимальной остеотомии и угловая деформация, а также проксимальная миграция антеградно проведенного эластичного стержня; б – рентгенограмма правой голени пациента А. с переломом обеих костей при наличии эластичных стержней in situ через 9 месяцев после коррекции деформации; в – рентгенограмма правой голени того же пациента после коррекции деформации и выполнения поднадкостничного армирования титановой сеткой; г – рентгенограмма бедра пациента Б.: перелом бедренной кости без смещения при наличии интрамедуллярных трансфизарных стержней; д – рентгенограмма бедра пациента Д., оба интрамедуллярных стержня проведены ретроградно и не- трансфизарно (несоблюдение методики); е – рентгенограммы бедра пациента Д. через 1,5 года, когда произошел перелом кости на уровне вхождения в нее стержней (ниже армированной кости); ж – рентгенограммы правого бедра пациента Е. с замедленной консолидацией с развитием деформации на уровне остеотомии при единственном интрамедуллярном стержне

е

ж

Таблица 4

Осложнения хирургического лечения в группе 1

|

Осложнения |

В целом для группы (n = 13) |

При постепенной коррекции деформаций (n = 5) |

При одномоментной коррекции деформаций (n = 8) |

|

Воспаление возле спиц/стержней-шурупов аппарата Илизарова, потребовавшее их замены |

14 |

9 |

5 |

|

Нестабильность опор аппарата Илизарова, повлекшая замену спиц и выполнение перемонтажа |

4 |

4 |

– |

|

Неполная коррекция деформации, повлекшая дополнительный этап оперативного лечения для ее исправления |

1 |

– |

1 |

|

Внешняя миграция интрамедуллярных стержней, ирритация мягких тканей стержнями, потребовавшие их замены или ревизии |

6 |

2 |

4 |

|

Замедленное костное сращение без деформации |

2 |

– |

2 |

|

Замедленное костное сращение, ложный сустав с формированием угловой деформации |

3 |

1 |

2 |

Осложнения хирургического лечения в группе 2

Таблица 5

|

Осложнения |

В целом для группы (n = 20) |

При постепенной коррекции деформаций (n = 6) |

При одномоментной коррекции деформаций (n = 14) |

|

Воспаление возле спиц/стержней-шурупов аппарата Илизарова, потребовавшее их замены |

16 |

12 |

4 |

|

Нестабильность опор аппарата Илизарова, повлекшая замену спиц и выполнение перемонтажа |

3 |

2 |

1 |

|

Внешняя миграция интрамедуллярных стержней, ирритация мягких тканей стержнями, потребовавшие их замены или ревизии |

10 |

4 |

6 |

|

Блокирование стержней с гидроксиапатитным покрытием внутри костномозгового канала, отсутствие их расхождения |

2 |

2 |

– |

|

Тромбоэмболия легочной артерии |

1 |

1 |

Таблица 6

Осложнения хирургического лечения в группе 3

|

Осложнения |

В целом для группы (n = 10) |

|

Внешняя миграция интрамедуллярных стержней, ирритация мягких тканей стержнями, потребовавшие их замены или ревизии |

4 |

|

Блокирование стержней с гидроксиапатитным покрытием внутри костномозгового канала, отсутствие их расхождения |

1 |

|

Торсионное смещение костных отломков |

3 |

|

Замедленная консолидация без развития угловой деформации |

1 |

|

Замедленная консолидация с развитием угловой деформации, ложный сустав, потребовавшие оперативной коррекции |

2 |

Из дефектов выполнения интрамедуллярного армирования в данной группе отметим отсутствие армирования двумя стержнями одной из остеотомий на 9 сегментах (4 в подгруппе постепенной коррекции и 5 – в подгруппе одномоментной коррекции).

В среднем, в данной группе частота встречаемости осложнений составила 1,6 на 1 случай. У пациентов данной группы мы также наблюдали преобладание воспалительных осложнений и нестабильности аппарата внешней фиксации. Частота встречаемости данных осложнений была гораздо выше при постепенной коррекции деформаций – 14 из 21 осложнения (66,6 % осложнений данной подгруппы). Тем не менее, нужно отметить, что в 7 случаях замена спиц и перемонтаж были выполнены в рамках последующей плановой операции.

Важно отметить, что у детей замедленное сращение не наблюдалось ни в одном случае.

Отметим новое осложнение – отсутствие расхождения трансфизарно проведенных стержней с гидрокси-апатитным покрытием вследствие их блокирования в костномозговом канале. Данная ситуация предрасполагает к возникновению деформаций на уровне вновь образованной кости в процессе последующего роста, что трубует проведения дополнительных трансфизарных титановых стержней в последующем.

Из других дефектов интрамедуллярного армирования отметим нетрансфизарное проведение эластичных стержней с гидроксиапатитным покрытием, что является нерациональным с точки зрения сохранения армирования сегмента на всем протяжении в процессе последующего роста. В четырех случаях в последующем стержни были заменены на трансфизарные титановые.

Отметим одно осложнение в виде смертельного исхода, возникшее в самом конце реконструктивного лечения после завершения коррекции деформаций всех сегментов нижних конечностей на пятый день после снятия аппарата внешней фиксации.

В среднем, в данной группе частота встречаемости осложнений составила 1,1 на 1 случай. Естественно, что в данной группе не может быть осложнений, связанных с внешней фиксацией, доминирующих в первых двух группах, однако появляется новое – вторичное торсионное смещение костных фрагментов, отмеченное до наступления костной консолидации.

Частота встречаемости среди прочих осложнений внешней миграции или раздражения мягких тканей интрамедуллярными стержнями в данной группе составляет 36,4 % и близка к показателям других групп (в 1 группе – 20 %, во второй – 32,3 %). Однако коррекция данного осложнения всегда требовала отдельного оперативного вмешательства.

Отдельно остановимся на проблеме замедленного сращения после корригирующих остеотомий. Отметим, что данное осложнение в семи из восьми случаев было отмечено после выполнения корригирующих клиновидных остеотомий на бедренной кости с использованием вибропилы. При этом коррекция деформации была одномоментной у семи пациентов. Среди других неблагоприятных факторов отметим табакокурение у тех взрослых пациентов, у которых наблюдалось данное осложнение, а также раннее начало терапии бисфосфонатами (менее 4 месяцев и при отсутствии признаков полноценной костной мозоли) у детей из третьей группы, у которых замедленная консолидация завершилась формированием ложного сустава и угловой деформацией. С другой стороны, ни в одном случае чрескожной остеотомии у взрослых пациентов или одномоментной коррекции деформаций комбинированной методикой, пусть и с клиновидной остеотомией у детей (группа 2), данное осложнение не наблюдалось.

В целом, встретившиеся осложнения хирургического лечения, интерпретируемые как ятрогении, можно классифицировать в рубриках Международной Классификации Болезней: I26.9 (1 случай), Т84.1 (23 случая), Т84.3 (37 случаев), М84.1 (5 случаев), М84.2 (3 случая), М21.8 (4 случая).

При анализе осложнений НО, патогенетически связанных с данным заболеванием, в период после начала реконструктивной коррекции деформаций нижних конечностей мы отмечали переломы, рецидивы деформаций, возникновение новых деформаций. Данные осложнения, их виды, условия их возникновения представлены в таблице 7.

По данным таблицы 7 видно, что значительно позже деформации, требующие повторной коррекции, возникают во второй группе. Это обусловлено преимущественным применением трансфизарного армирования титановыми эластичными стержнями в данной группе. С другой стороны, отметим, что большие перерывы в армировании между конечностями в случаях постепенной коррекции деформаций на одной конечности во второй группе привели к выраженному увеличению патологических переломов неоперированных сегментов на другой конечности в процессе лечения. Отсутствие данного явления в первой группе можно объяснить общей тенденцией к снижению переломов у взрослых с НО.

Отметим также ситуацию, что наступление переломов полноценно армированных сегментов в 5 случаях не сопровождалось смещением костных фрагментов и требовало короткой иммобилизации (до 4 недель) гипсовой повязкой или туторами, при этом двигательная активность и автономность пациента сохранялись.

Таблица 7

Осложнения НО, наблюдаемые после начала реконструктивного лечения

|

Осложнение |

Группа 1 (n = 13) |

Группа 2 (n = 20) |

Группа 3 (n = 10) |

|

Переломы костей до армирования, потребовавшие оперативного лечения; n |

1 |

6 |

– |

|

Переломы армированных костей, потребовавшие оперативного лечения или репозиции под общей анестезией; n |

3 |

– |

2 |

|

Переломы армированных сегментов без смещения, потребовавшие иммобилизации; n |

1 |

2 |

2 |

|

Рецидивы деформации, потребовавшие хирургической коррекции; n |

6 |

7 |

4 |

|

Период до выполнения коррекции рецидивов деформаций; дни |

920,5 ± 513,73 |

1246,4 ± 164,97* |

835,3 ± 199,8 |

|

Развитие двусторонней варусной деформации шейки бедра с патологическим переломом |

– |

– |

1 |

Переломы армированных сегментов со смещением происходили у детей либо при значительном воздействии травмирующего агента, либо на уровне эпимета-физарной зоны, у взрослых – во всех случаях при неполноценном армировании сегментов (расположение интрамедуллярных стержней не на всем протяжении кости).

Наконец, укажем, что за период наблюдения плановая замена интрамедуллярных стержней была произведена по мере роста ребенка во второй группе в трех случаях, в третье группе – также в трех случаях.

В целом, среднее количество операций на один случай в зависимости от примененной методики кор- рекции деформации, встретившихся осложнений и в течение данного периода наблюдения представлено в таблице 8.

Очевидно, что использование одномоментной коррекции деформаций сокращает хирургическую нагрузку на пациента как в период естественного роста, так и после его завершения. Следует отметить, что применение комбинированной методики у детей, где трансфизарное армирование титановыми стержнями сочеталось с остеосинтезом аппаратом Илизарова в облегченной компоновке, сопровождалось как наименьшим числом ятрогений, так и осложнений НО в период наблюдения.

Таблица 8

Среднее количество операций на один случай

|

Группа 1 |

Группа 2 |

Группа 3 |

||

|

постепенная коррекция |

одномоментная коррекция |

постепенная коррекция |

одномоментная коррекция |

|

|

5,4 |

3,0 |

5,7 |

2,1 |

2,7 |

ДИСКУССИЯ

Основными ортопедическими проявлениями НО являются снижение минерализации и механической прочности костей всего скелета, переломы и деформации длинных костей конечностей, деформации черепа, гиперподвижность суставов и прочие [1, 2]. Повторные переломы, деформации конечностей, длительные периоды иммобилизации и отсутствие нагрузки на конечности способствуют уменьшению минеральной плотности костей, нарушению развития общей моторики ребенка, что оказывает наиболее негативное влияние на общее двигательное развитие ребенка и качество его жизни [4, 5]. Применение накостных пластин, винтов, массивных ригидных гвоздей, изолированное использование аппаратов внешней фиксации при тяжелых формах несовершенного остеогенеза в настоящее время не актуально [1, 10, 17].

Ведущим, наиболее эффективным способом остеосинтеза при НО в настоящее время считается интрамедуллярный. Основным принципом интрамедуллярных конструкций длинных трубчатых костей при НО у детей является их телескопический трансфизарный характер, который позволяет в процессе роста армировать кость на всем протяжении. Достигается это трансэпифизарным введением ригидных или эластичных стержней в костномозговой канал [7–9, 18]. У взрослых пациентов также должен быть исключен ограниченный по протяжению ригидный остеосинтез пластинами и интрамедуллярными стержнями [17].

Boutard et Laville сообщают о применении трансфи-зарного эластичного армирования титановыми стержнями у 14 пациентов с тяжелыми формами НО [8]. Авторы не отмечали ни в одном случае проблем с расхождением стержней, однако замена их потребовалась в 75 % случаев по мере роста ребенка. В среднем, потребовалось 2,5 операции на пациента. Частота серьезных осложнений составляла до 25 %: переломы, миграция имплантов, несращение, укорочение кости вследствие импакции [8, 11]. Телескопический стержень Fassier-Duval считается наиболее удачным решением в создании интрамедуллярной неригидной трансфизарной телескопической системы, применяемой при коррекции деформаций длинных трубчатых костей у детей [7, 10, 18]. Однако лечение с использованием данного способа остеосинтеза сопровождается осложнениями (до 35 % случаев): в 10,5–23,7 % происходит миграция стержней или частей конструкции, деформации стержней телескопических систем происходят с частотой до 18,8 % случаев, несра-щения и расхождение костных отломков отмечаются в 7,2 % случаев, нерасхождение частей стержней – в 2,1 % случаев, перелом стержней – в 6,9 % случаев, переломы на уровне ранее выполненной остеотомии в условиях интрамедуллярного телескопического остеосинтеза стержнем Fassier-Duval – в 20–25 % случаев [19–21]. Изолированное применение интрамедуллярных конструкций предполагает период строгой иммобилизации ортезными изделиями длительностью 4–6 недель, что способствует дополнительному снижению плотности костной ткани [19–21]. Кроме того, телескопические стержни и эластичное интрамедуллярное армирование не предотвращают вторичные торсионные смещения костных фрагментов в раннем послеоперационном периоде [6, 19]. В работе Kong et al. были показаны преимущества сочетания интрамедуллярного эластичного армирования и внешней фиксации при лечении диафизарных переломов у детей с точки зрения повышения угловой стабильности, предотвращения торсионных смещений и возможности ранней нагрузки [22].

При анализе осложнений, наблюдавшихся в нашей серии, мы раздельно проанализировали ятрогении, развившиеся в процессе и в результате оперативного лечения, и осложнения несовершенного остеогенеза, произошедшие в период наблюдения и патогенетически детерминированные.

Наименьшее количество и частота встречаемости ятрогений отмечены у детей при применении транс-физарного армирования в сочетании с фиксационным облегченным вариантом остеосинтеза аппаратом Илизарова, непродолжительным по времени. Помимо существенного снижения, практически полного исключения, осложнений инфекционного характера и нестабильности внешней фиксации, такой подход позволил исключить проблемы консолидации костных фрагментов (наблюдаемых в первой и третьей группе) и вторичных торсионных смещений отломков, характерных для изолированного применения интрамедуллярного армирования (третья группа).

Важным, с точки зрения предотвращений переломов неармированных сегментов контралатеральной конечности, является короткий период внешней фиксации, ранняя активизация пациента с выполнением осевой нагрузки на оперированную конечность [16] и быстрейший переход к оперативной коррекции деформаций контралатеральной конечности.

Трансфизарный характер введения эластичных стержней является логичным и патогенетически оправданным при НО у детей. Попытка трансфизарно-го введения стержней с гидроксиапатитным покрытием в нашей серии привела к отсутствию расхождения стержней по мере роста сегмента в трех случаях, что способствовало в одном случае патологическому перелому на уровне новообразованной кости на неарми-рованном участке. В остальных случаях в кость превентивно в последующем были трансфизарно введены титановые стержни.

Следует считать ошибочным нетрансфизарное введение стержней с гидроксиапатитным покрытием у детей, так как это предрасполагает к рецидивам деформаций и возникновению переломов в отдаленном периоде на уровне неармированных участков. С другой стороны, именно у взрослых и детей, близких к завершению естественного роста длинных костей, введение эластичных стержней с гидроксиапатитным покрытием показано. Такие импланты, помимо армирования, обеспечивают стабильность положения за счет остео-индукционных процессов, что предотвращает их миграцию. В то время как армирование обычными титановыми интрамедуллярными стержнями гораздо чаще сопровождается их частичной миграцией из кости, что требует ревизии их свободных концов.

Неполноценное армирование (отсутствие двух стержней на всем протяжении кости) не предотвращает смещений отломков при переломах сегментов, что было отмечено в 75 % случаев переломов в отдаленном периоде в первой группе, что нужно учитывать при оперативном лечении.

С точки зрения снижения риска несращения костных отломков после остеотомии имеет значение малоинвазивный характер остеотомии и отказ от использования вибропилы, что было отмечено для интрамедуллярной системы Fassier-Duval [23]. Вероятно, что при наличии факторов, негативно влияющих на остеогенез (табакокурение) у взрослых с IV типом НО, можно отказаться от одномоментного характера коррекции деформации с клиновидной резекцией кости в пользу малоинвазивной остеотомии в сочетании с интрамедуллярным армированием и постепенной коррекцией деформации, но с принятием во внимание высоких рисков инфекционных осложнений, связанных с длительным внешним остеосинтезом. Следует добавить, что имеется публикация, где авторы отмечают возможность выполнения коррекции деформаций нижних конечностей у детей с IV типом несовершенного остеогенеза, используя только аппарат внешней фиксации [24, 25].

Важно, с точки зрения снижения риска несраще-ний после остеотомий, исключить на достаточный период терапию бисфосфонатами. В работе Munns et al. было показано, что применение памидроната в послеоперационном периоде сопровождается повышенным риском замедленной консолидации и не-сращений [20]. Рекомендуемый период – не менее 4 месяцев после операции для возобновления терапии бисфосфонатами и при наличии признаков формирования костной мозоли [23].

Отметим, что с точки зрения наиболее оптимального баланса между количеством операций, частотой рецидивов деформаций и их коррекции и достигнутого результата наилучшие показатели относятся к методикам одномоментной коррекции деформаций с транс-физарным армированием у детей в сочетании с внешней фиксацией (2,1 операции на случай, в среднем, за период наблюдения) или без внешней фиксации (2,7 операции, в среднем на случай, за период наблюдения). Такие результаты сопоставимы с данными изолированного применения эластичного трансфизарного армирования – 2,5 операции на случай [8] и близки к результатам использования телескопического стержня Fassier-Duval [7, 18, 21]. Наихудшие показатели «количество операций/случай» в нашей серии отмечены при применении постепенной коррекции деформаций с использованием аппарата Илизарова (5,4 – у взрослых и 5,7 – у детей).

Конечно, важно изучить результаты лечения, вероятность и частоту повторных оперативных вмешательств на протяжении гораздо более длительного периода. Показано, что через год после лечения значительно возрастают показатели двигательной активности пациентов с НО и качества их жизни [18], и наши результаты соответствуют таким наблюдениям. Однако, как отмечено в том же исследовании, к четвертому году наблюдений отмечается некоторое снижение функциональных показателей пациентов, обусловленное осложнениями несовершенного остеогенеза [18].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Среди всех методик коррекции деформаций нижних конечностей у детей и взрослых с тяжелыми формами несовершенного остеогенеза, вошедших в данное исследование, комбинированная методика, основанная на одномоментной многоуровневой коррекции деформаций с сочетанием интрамедуллярного эластичного остеосинтеза и внешней фиксации является наиболее эффективной с точки зрения снижения риска осложнений, связанных с хирургическим лечением и остеосинтезом, а также возникновением осложнений несовершенного остеогенеза. Важным условием является применение трансфизарного армирования у детей эластичными титановыми стержнями, максимально возможно короткий промежуток между вмешательствами на разных конечностях. Применение эластичных стержней с ги-дроксиапатитным покрытием имеет максимальные преимущества после исчерпания потенциала спонтанного продольного роста сегментов конечностей.

Список литературы Ортопедические осложнения и ятрогении при коррекции деформаций нижних конечностей у пациентов, страдающих тяжелыми формами несовершенного остеогенеза

- Glorieux F.H. Osteogenesis imperfecta//Best Pract. Res. Clin. Rheumatol. 2008. Vol. 22, N 1. P. 85-100 DOI: 10.1016/j.berh.2007.12.012

- Osteogenesis imperfect/C. Michell, V. Patel, R. Amirfeyz, M. Gargan//Curr. Orthop. 2007. Vol. 21. P. 236-241.

- Sillence D.O., Senn A., Danks D.M. Genetic heterogeneity in osteogenesis imperfect//J. Med. Genet. 1979. Vol. 16, N 2. P. 101-116.

- Rauch F., Glorieux F.H. Osteogenesis imperfect//Lancet. 2004. Vol. 363, N 9418. P. 1377-1385 DOI: 10.1016/S0140-6736(04)16051-0

- Osteogenesis imperfecta in childhood: prognosis for walking/R.H. Engelbert, C.S. Uiterwaal, V.A. Gulmans, H. Pruijs, P.J. Helders//J. Pediatr. 2000. Vol. 137, N 3. P. 397-402 DOI: 10.1067/mpd.2000.107892

- Zeitlin L., Fassier F., Glorieux F.H. Modern approach to children with osteogenesis imperfecta//J. Pediatr. Orthop. B. 2003. Vol. 12, N 2. P. 77-87 DOI: 10.1097/01.bpb.0000049567.52224.fa

- Fassier F., Glorieux F. Osteogeneis imperfecta in the child. In: Cahiers d’enseignement de la SOFCOT. Paris: Expansion Scientifique Française, 1999. P. 235-252.

- Boutaud B., Laville J.M. Elastic sliding central medullary nailing with osteogenesis imperfecta. Fourteen cases at eight years follow-up//Rev. Chir. Orthop. Reparatrice Appar. Mot. 2004. Vol. 90, N 4. P. 304-311.

- Stockley I., Bell M.J., Sharrard W.J. The role of expanding intramedullary rods in osteogenesis imperfect//J. Bone Joint Surg. Br. 1989. Vol. 71, N 3. P. 422-427.

- Esposito P., Plotkin H. Surgical treatment of osteogenesis imperfecta: current concepts//Curr Opin. Pediatr. 2008. Vol. 20, N 1. P. 52-57.

- Lascombes P. Flexible intramedullary nailing in children. The Nancy University Manual. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2010.

- Некачалов В.В. Ятрогения (патология диагностики и лечения): пособие для врачей. СПб., 1998. 42 с.

- Коваленко В.Л. Диагноз в клинической медицине (теоретические и практические основы формулирования)//Мед. вестник. 1995. № 3-4. С. 30-35.

- Can administrative data be used to compare postoperative complication rates across hospitals?/P.S. Romano, B.K. Chan, M.E. Schembri, J.A. Rainwater//Med. Care. 2002. Vol. 40, N 10. P. 856-867 DOI: 10.1097/01.MLR.0000027452.96163.A4

- Measuring diagnoses: ICD code accuracy/K.J. O'Malley, K.F. Cook, M.D. Price, K.R. Wildes, J.F. Hurdle, C.M. Ashton//Health Serv. Res. 2005. Vol. 40, N 5, Pt. 2. P. 1620-1639 DOI: 10.1111/j.1475-6773.2005.00444.x

- Результаты применения интрамедуллярного трансфизарного эластичного армирования у пациентов с тяжелыми формами несовершенного остеогенеза/Э.Р. Мингазов, А.В. Попков, Н.А. Кононович, А.М. Аранович, Д.А. Попков//Гений ортопедии. 2016. № 4. С. 6-16.

- Orthopaedic Considerations for the Adult with Osteogenesis Imperfecta/T.T. Roberts, D.J. Cepela, R.L. Uhl, J. Lozman//J. Am. Acad. Orthop. Surg. 2016. Vol. 24, N 5. P. 298-308 DOI: 10.5435/JAAOS-D-15-00275

- Fassier-Duval femoral rodding in children with osteogenesis imperfecta receiving bisphosphonates: functional outcomes at one year/J. Ruck, N. Dahan-Oliel, K. Montpetit, F. Rauch, F. Fassier//J. Child. Orthop. 2011. Vol. 5, N 3. P. 217-224.

- High reoperation rate and failed expansion in lower extremity expandable rods in osteogenesis imperfecta/T. Larson, B. Brighton, P. Esposito et al. In: Proceedings of the Annual Meeting of the Pediatric Orthopaedic Society of North America (POSNA). Waikoloa, Hawaii, 2010.

- Delayed osteotomy but not fracture healing in pediatric osteogenesis imperfecta patients receiving pamidronate/C.F. Munns, F. Rauch, L. Zeitlin, F. Fassier, F.H. Glorieux//J. Bone Miner. Res. 2004. Vol. 19, N 11. P. 1779-1786 DOI: 10.1359/JBMR.040814

- Experience with the Fassier-Duval telescopic rod: first 24 consecutive cases with a minimum of 1-year follow-up/O. Birke, N. Davies, M. Latimer, D.G. Little, M. Bellemore//J. Pediatr. Orthop. 2011. Vol. 31, N 4. P. 458-464 DOI: 10.1097/BPO.0b013e31821bfb50

- Kong H., Sabharwal S. Fixator-augmented flexible intramedullary nailing for osteopenic femoral shaft fractures in children//J. Pediatr. Orthop. B. 2016. Vol. 25, N 1. P. 11-16 DOI: 10.1097/BPB.0000000000000237

- Osteotomy Healing in Children with Osteogenesis Imperfecta Receiving Bisphosphonate Treatment/E.A. Anam, F. Rauch, F.H. Glorieux, F. Fassier, R. Hamdy//J. Bone Miner. Res. 2015. Vol. 30, N 8. P. 1362-1368 DOI: 10.1002/jbmr.2486

- Limb lengthening and correction of deformity in the lower limbs of children with osteogenesis imperfecta/K.A. Saldanha, M. Saleh, M.J. Bell, J.A. Fernandes//J. Bone Joint Surg. Br. 2004. Vol. 86, N 2. P. 259-265.

- Sułko J., Radło W. Limb lengthening in children with osteogenesis imperfecta//Chir. Narzadow Ruchu Ortop. Pol. 2005. Vol. 70, N 4. P. 243-247.