Орудие для управления рабочим скотом в Восточном Тибете

Автор: Есин Ю.Н.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 3 т.48, 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению сохранившейся на Тибетском нагорье традиции изготовления и использования деревянной петли для управления крупным рогатым скотом. Она подготовлена по результатам экспедиции в Юйшу-Тибетский автономный округ провинции Цинхай КНР в августе 2018 г. Описаны материал и способ изготовления петли. Выполнены обмеры изделий. Выделены варианты петель в зависимости от формы концов. Описаны сезонность и способы прокалывания носа животных, их возраст во время этой операции. Установлен срок службы петли. Указаны преимущества деревянной петли по сравнению с веревочной. Рассмотрены и систематизированы способы управления одиночным животным и парной упряжкой при помощи такого орудия. Выявлена их зависимость от покладистости рабочих животных, имеющихся в распоряжении конкретной семьи. Приведено описание ярма и рала, которые используются в хозяйстве тибетцев совместно с петлей в нос. Выявлены дополнительные функции последней. Предложена гипотеза о появлении деревянной петли для управления рабочим скотом на Тибетском нагорье в результате переселения сюда предков тибетцев с северо-востока во второй половине I тыс. до н.э.

Деревянная петля в нос, ярмо, рало, як, вол, тибет, кам

Короткий адрес: https://sciup.org/145146006

IDR: 145146006 | УДК: 39 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.3.107-116

Текст научной статьи Орудие для управления рабочим скотом в Восточном Тибете

Согласно археологическим материалам Южной Сибири, древнейшим типом орудия для управления крупным рогатым скотом на во стоке евразийского степного пояса являлась деревянная петля с поводом, вставленная в нос животного. Впервые она зафиксирована в наскальном искусстве окуневской культуры середины III – начала II тыс. до н.э. в Минусинской котловине, а затем распространилась далее на восток и юг. В настоящее время использование такого приспособления продолжается лишь на периферии бывшего ареала – на Корейском п-ове и Тибетском нагорье [Есин, 2018]. Наиболее распространена и лучше всего сохранилась эта традиция в Тибете, где она до сих пор является частью

Археология, этнография и антропология Евразии Том 48, № 3, 2020 © Есин Ю.Н., 2020

живой народной культуры, что позволяет изучать ряд аспектов изготовления и использования данного орудия, недоступных для исследования по археологическим материалам. В Тибете деревянная петля используется для управления домашним яком (Bos grunniens), а также гибридом яка с коровой (Bos taurus taurus), который там называют дзо. Обычная функция петли – контроль над животным при верховой езде, перевозке грузов вьюками и возделывании полей. В силу особенностей рельефа колесный транспорт в Тибете не получил распространения, хотя отдельные свидетельства использования грузовых двухколе сных повозок имеются [Цыбиков, 1918, с. 173]. К сожалению, специальные исследования этого архаичного орудия для управления домашним скотом, которые очень важны для изучения истории упряжного транспорта Евразии, отсутствуют. В литературе можно найти лишь отдельные упоминания об использовании таких деревянных петель [Пржевальский, 1883, с. 256; Каз-наков, 1907, с. 65; Furer-Haimendorf, 1983, p. 78; Himalayan Buddhist Villages…, 1994, p. 108].

Цель данной работы – детальное изучение особенностей изготовления и использования деревянной петли в нос на востоке Тибетского нагорья. Она основана на результатах экспедиции в Юйшу-Тибетский автономный округ, расположенный на юге провин-

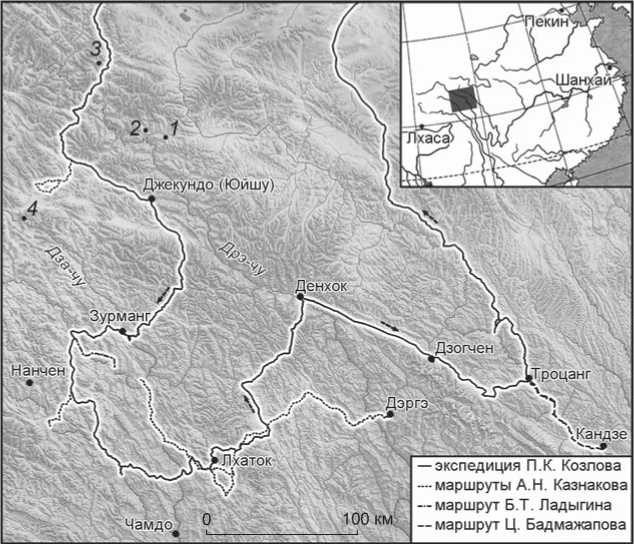

Рис. 1. Места сбора материала в Восточном Тибете в 2018 г. относительно маршрута экспедиции П.К. Козлова в 1900–1901 гг. (карта района исследований подготовлена на основе картографических материалов .

1 – г. Чинду 称多 ; 2 – с. Байлон 白龙 ; 3 – окрестности монастыря Сайкан 赛康寺 ; 4 – окрестности с. Ансай 昂赛乡 .

ции Цинхай КНР, в августе 2018 г. Представленные в статье материалы собраны в двух районах на северо-востоке и юго-западе этого округа: в долинах р. Дрэ-чу / Drichu འབྲི་ཆུ (кит. Тунтяньхэ 通天河 , верховья р. Янцзы; уезд Чинду 称多 ) и р. Дза-чу / Dzachu རྫ་ཆུ་ (кит. Ланьцанцзян 澜沧江 , верховья р. Меконг; уезд Дзадё 杂多 ). В традиционной географии Тибета данные районы на востоке Тибетского нагорья относятся к области Кам. Их коренное население говорит на камском тибетском языке. Разностороннее описание этой части Тибета выполнено экспедицией Русского географического общества под руководством П.К. Козлова [1906], состоявшейся во второй половине 1900 – начале 1901 г. (рис. 1).

Сбор материала по орудиям управления рабочим скотом и упряжи проводился наряду с изучением наскальных изображений в регионе. Он включал встречи с отдельными информантами и семьями в тибетских селах, а также короткие интервью с участниками праздника яков в окрестностях г. Чинду и праздника лошадей в районе монастыря Сайкан, позволившие расширить охват территории и материала. Помимо сбора устных сведений о петлях в нос и традиционной упряжи крупного рогатого скота было проведено их фотографирование, выполнены обмеры, сделаны рисунки и описания с фиксацией названий на местном языке.

Систематизация и анализ собранного материала проведены в рамках изучения устройства орудий данного типа, способа и сезонности их изготовления, преиму-ще ств и недостатков деревянной петли в сравнении с используемой параллельно веревочной, особенностей установки петли в нос и продолжительности ее использования, конструкции ярма для парной запряжки и рала, применяемых вместе с петлей в нос, способов управления животными с помощью петли и иного ее использования. Также рассмотрена проблема истоков этой традиции в Тибете.

Устройство орудия для носа, способ его изготовления и эффективность

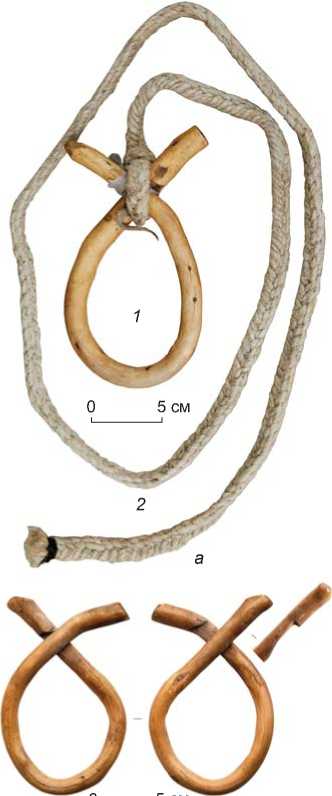

Основное орудие для управления крупным рогатым скотом у тибетцев округа Юйшу состоит из двух элементов: деревянной петли – кам. нúхи , веревки – кам. надό (рис. 2).

5 cм

б

Рис. 2. Деревянная петля для управления рабочим скотом через нос с оснащением ( а ) и без ( б ). 1 – деревянная петля (кам. нúхи ), 2 – веревка (кам. надό ). Имущество семей Конге ( a ) и Лати ( б ), с. Байлон.

Рис. 3. Варианты орудия для управления рабочим скотом через нос на празднике яков возле г. Чинду, август 2018 г.

Сравнительный анализ всех увиденных в ходе экспедиции петель в нос (ок. 30 шт.) позволяет отметить в качестве существенного признака форму их концов и в зависимости от последней разделить на три варианта: 1) оба конца тупые (рис. 2, б ); 2) один заострен (рис. 2, а ); 3) оба заострены (рис. 3, 1 ). Заостренным концом легче вставлять петлю в нос животному. Вариант с двумя заостренными концами встречается редко, а другие два в долине р. Дрэ-чу распространены примерно одинаково и отмечены одновременно у одних и тех же семей. На юге округа Юйшу, по словам Матей из долины р. Дза-чу, концы петли зао стрять вообще не принято. Для более надежного соединения концов (независимо от их формы) абсолютное большинство петель имеет пазы

(см. рис. 2, б ), хотя их наличие не является обязательным и не влияет на функциональность орудия. Величина петли зависит от размера яка. В среднем ее ширина 9–10 см, высота 15–20 см.

По сведениям всех информантов, деревянную петлю для управления животным через нос делают только из ветвей произрастающего здесь кипариса. Его древесина отличается гибкостью, плотно стью и смолистостью, препятствующей растрескиванию изделий, а кроме того, обладает бактерицидными свойствами. Обычно изготовлением петель занимаются мужчины. За один раз делают не сколько штук. В частности, за два-три дня можно изготовить ок. 20 петель. Традиционное время для этого занятия – февраль – апрель. На подготовительном этапе для каждой будущей петли заготавливают ровную ветку толщиной ок. 1,5 см или чуть больше и длиной ок. 1 м с минимальным количеством боковых побегов, которые удаляют. Среднюю часть заготовки нагревают на огне ок. 5 мин (огонь традиционно разводится на сухом навозе яка, дающем более высокую температуру, чем дрова) и затем обычно загибают вокруг камня или столба. Матей из долины р. Дза-чу, показывая этот процесс, использовал другой прием: сгибал заготовку за концы руками и многократно наступал ногой на среднюю часть, протягивая прижатую к земле заготовку вправо и влево. После того как получен нужный и ровный изгиб, петля перевязывается веревочкой или узкой полоской ткани в месте пересечения концов (часто такую веревочку продолжают потом завязывать и у полностью готовой петли в процессе использования). На этом же этапе или позднее здесь ножом могут быть вырезаны пазы, обеспечивающие более плотное и надежное соединение. Затем концы заготовки обрезают, удаляют кору. Один или оба конца могут заостряться. Петлю оставляют на сутки или более для остывания и фиксации формы. Затем ее поверхность окончательно выравнивают (срезают любые шишки, сучки) и доводят до необходимой формы. Как важную особенность изготовления петли Матей отмечал необходимость загибать правую часть заготовки сверху левой, объясняя это тем, что если сделать наоборот, животное будет болеть. В то же время многие петли, осмотренные в долине р. Дрэ-чу, не соответствуют данному правилу.

Веревка, которую привязывают к деревянной петле, изготовлена из шерсти яка, обеспечивающей долговечность и гибкость при любой погоде. Обычно она сплетена из белых и темных прядей или только белых. Некоторые информанты отмечали, что темный цвет для нее неприемлем. Крепится веревка следующим образом: один ее конец, на котором сделана небольшая петля, продергивается через деревянную петлю, а второй пропускается через веревочную и затягивается в месте пересечения концов деревянной петли, что обеспечивает их дополнительное соединение. Длина веревки обычно достаточна, чтобы обвязать ее вокруг рогов, когда петля находится в носу животного (см. рис. 2, а ).

Изготовление деревянной петли самими тибетцами оценивается как очень простое. Это нашло отражение в фольклоре. В частности, в одном тибетском предании жена постоянно упрекала своего ленивого мужа, что он даже деревянную петлю в нос яку не способен сделать [Haiwang Yuan, Awang Kunga, Bo Li, 2014, p. 99].

На празднике яков в августе 2018 г. возле г. Чин-ду зафиксировано использование для управления животным при верховой езде наряду с деревянной пет- лей орудия целиком из веревки. Оно может состоять из вставленной в нос отдельной веревочной петли и привязанной к ней длинной веревки (см. рис. 3, 2) или только из веревки. В последнем случае есть два варианта использования: 1) один конец веревки продернут через нос и завязан петлей (см. рис. 3, 3); 2) веревка продернута через нос до середины ее длины и удерживается в руке всадника за оба конца (см. рис. 3, 4).

У деревянного и веревочного орудия есть свои преимущества и недостатки. Преимущество первого сами тибетцы объясняют тем, что оно не вызывает раздражение и воспаление носа даже при длительном использовании. Однако, по сравнению с деревянной петлей, веревочная более болезненна для животного, поэтому при помощи последней управлять им легче. Вероятно, именно с этим связано большое количество веревочных петель в носу яков, участвовавших в скачках на празднике 2018 г. Кроме того, объясняя причину использования веревки без деревянной петли, некоторые информанты говорили о сложности получить ветви кипариса для изготовления петель, т.к. в долине р. Дрэ-чу это дерево в настоящее время растет не везде (в годы культурной революции и борьбы с религией в некоторых местах священные для буддистов кипарисы вырубались). Однако при полевых работах, требующих длительного использования орудия в носу, предпочтительна именно деревянная петля.

Особенности установки и срок службы петли

В литературе имеются сведения о том, что традиционно деревянную петлю животному вставляют в носовую перегородку в возрасте около года [The Yak, 2006, p. 217]. Однако наши информанты сообщали о более поздних сроках. Например, хозяин яка, выигравшего скачки на празднике яков в августе 2018 г. возле г. Чинду, рассказал, что носовая перегородка этого животного была пробита в возрасте 4 лет. По словам жителей с. Байлон, у них данную операцию обычно проводят в 5–6 лет. После прокалывания в отверстие сразу вставляют деревянную петлю и оставляют на срок от 2 месяцев до 1 года, чтобы животное привыкло. Затем ее можно снять и вставлять при необходимости использования животного для работы.

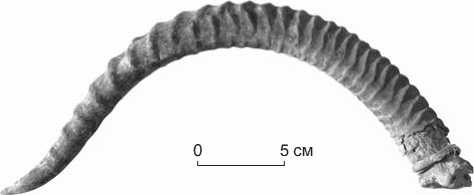

Все информанты, опрошенные в долине р. Дрэ-чу, сообщали, что носовой хрящ прокалывают рогом тибетского дзерена (Procapra picticaudata). На публикуемой фотографии (рис. 4) такое орудие имеет у основания кожаный ремешок для подвешивания на стене в процессе хранения. Однако в большинстве случаев рог специально не сохраняли. По словам некоторых информантов, когда возникает необходимость в таком орудии, они просто идут на охоту.

В долине р. Дза-чу, где природная среда несколько иная, для прокалывания носового хряща скоту используют заостренный стержень из облепихи (кам. тева ), которая отличается большой твердостью. По словам Матей, прокалывают нос животным в 4–5 лет. Делают это в апреле – мае (сроки зависят от климата того или иного района и погоды; если погода холодная – позднее). После прокалывания в отверстие вставляют ленту из ткани на шесть-семь дней, а затем деревянную петлю на срок от 3 месяцев до 1 года.

Чтобы добиться более спокойного поведения рабочих животных, их кастрируют. Информанты из долины р. Дрэ-чу говорили, что это делают до прокалывания носа. Например, як, выигравший скачки на празднике в августе 2018 г., был кастрирован в возрасте 3 лет, а носовую перегородку ему пробили в 4 года. В то же время, по словам Матей с р. Дза-чу, в его местности животное кастрируют через семь-восемь дней после прокалывания носа.

Стоит отметить, что животных с петлями всегда держат возле поселка, а отпуская на пастбища, обязательно их снимают, т.к. наличие петли в носу может способствовать краже. Это ранее отмечали и участники экспедиции П.К. Козлова [Казнаков, 1907, с. 65].

Все информанты сообщали, что деревянная петля для управления крупным рогатым скотом служит ок. 30–40 лет. Если петля растрескалась и стала непригодной для употребления, ее выбрасывают. Каких-то запретов или предписаний относительно дальнейшего использования такого орудия не выявлено.

Ярмо и рало для парной запряжки

Во многих районах Тибета население практикует комплексное хозяйство, сочетающее разведение скота с земледелием. Основная зерновая культура – ячмень. Небольшие поля располагаются террасами на горных склонах вблизи поселков. Для обработки земли используются рало и парная запряжка яков в ярмо. Способ такой запряжки, тесно связанный с управлением при помощи деревянной петли в носу, также представляется весьма архаичным и заслуживающим внимания. Данный упряжной комплекс, включающий средства управления животными и парное ярмо, технически является относительно автономным модулем, который может применяться для перемещения разных объектов. В настоящее время в Тибете их перечень ограничен ралом и бороной. Однако упряжной комплекс данного типа в древности мог использоваться и для перемещения повозок.

Рис. 4. Орудие для протыкания носовой перегородки животного из уезда Чинду.

Приведем описание устройства четырех однотипных ярм, осмотренных в долине р. Дрэ-чу. Выполненные обмеры показали, что жердь ярма (кам. няˊхи ) имеет длину ок. 1,63–1,68 м и диаметр ок. 8 см (рис. 5). К средней ее части надежно примотана кожаными ремнями (кам. джомб ) деревянная накладка длиной 33–54 см (отдельного названия нет). Ее функция – снижать нагрузку и защищать от износа эту часть жерди, т.к. здесь расположено отверстие для крепления рала. Все отверстия на ярме называются каку . Они имеют прямоугольную форму Центральное отверстие самое большое – примерно 5,5 × 2,0÷2,5 см, размеры других 4,0÷4,5 × 2,0 см. Рало прикрепляется к ярму при помощи ремня с петлей и деревянного штыря (кам. нёхό ) длиной ок. 15 см (в одном случае для этой цели была использована кость), который часто привязан к ярму рядом с центральным отверстием, чтобы не потерялся в период между полевыми работами. Ярмо закрепляется на шеях животных при помощи двух веревок. Каждая имеет на одном конце петлю (кам. чадό ) и привязанную недалеко от ее основания палочку (кам. чар ). Веревки продергивают сверху вниз через ближайшие к центру отверстия в ярме, пока эта палочка не упрется. Каждая веревка огибает снизу шею одного животного, пропускается вверх через другое отверстие возле конца жерди, продергивается через петлю на другом ее конце и натягивается, прижимая ярмо к шее животного. Концы обеих веревок связывают между собой. Для снижения давления на шею животного каждая веревка дополнена широкой лентой из войлока и ткани (кам. нятό ) (ширина ленты на рис. 5, г 8 см, длина 52 см), а на жердь надеты специальные чехлы из того же материала (кам. няˊти ) (ширина чехла на рис. 5, а 52 см, длина соответствует окружности жерди). Чехлы имеют по два отверстия в середине, совмещенные с отверстиями снизу жерди. Углы каждого чехла сшиваются сверху жерди. При хранении дополнительную фиксацию чехла обеспечивает обвязываемая вокруг веревка (длина одной измеренной составляла 2,3 м; перед запряжкой она снимается и служит в качестве длинного повода, который соединяется с деревянной петлей в но су), про-

а

г

б

в

0 10 cм

д

К ралу

6 е

ж

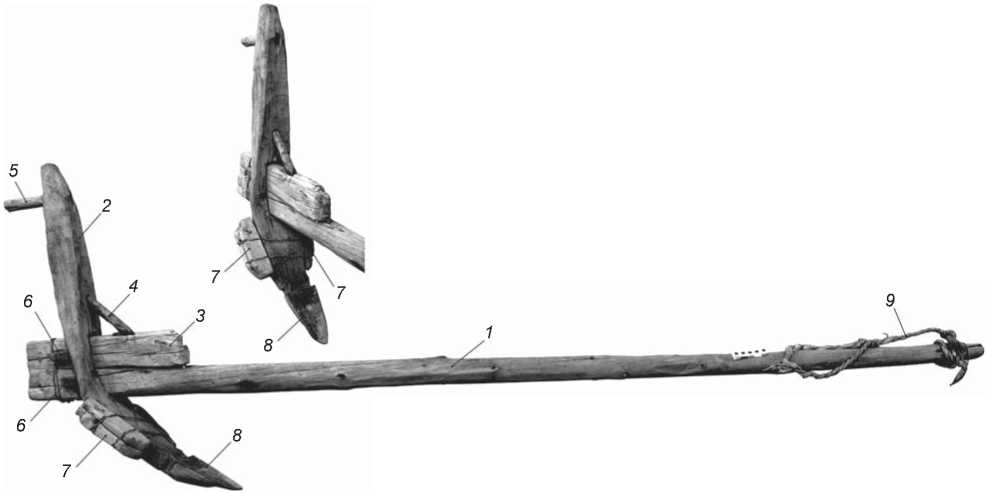

Рис. 5. Конструкция ярма для парной запряжки.

a - общий вид оснащенного ярма; б-г, е - его фрагменты; д - ярмо без оснащения; ж - схема фиксации ярма на шеях тягловых животных. Имущество семей Конге ( а ) и Лати ( д ), с. Байлон.

1 - няхи ; 2 - джомб ; 3 - няти ; 4 - нято ; 5 - нёхб ; 6 - чар .

дернутая в те же отверстия, что и веревка, фиксирующая ярмо на шее животного (рис. 5, б, в ). Здесь же отметим, что при запряжке в ярмо индивидуальный ошейник животного (см. рис. 3, 2 ), служащий для привязывания в ночное время, не снимается.

Рало, которое используется с описанным типом ярма, имеет прямой грядиль (кам. хя ) длиной 2,63– 2,84 м (рис. 6). Его ширина в задней, широкой части ок. 8 см. На передней части рала, в 8 см от края, имеется отверстие 1,0÷1,5 × 4,0÷6,0 см для крепле-

Рис. 6. Конструкция рала (имущество семьи Конге, с. Байлон). 1 - хя ; 2 - тонгб ; 3, 6 - юнзгя ; 4 - кунзу ; 5 - чунзу ; 7 - джонбб ; 8 - тчо ; 9 - хёро .

ния ремня с петлей на конце (кам. хёрό ; общая его длина 58 см, петли – 30 см), с помощью которого грядиль крепится к ярму. Длина корпуса рала (кам. тонгό ), приведенного на рис. 6, ок. 0,9 м. На нижний его конец надет железный наконечник (кам. тчо ). Чуть выше по бокам бруска закреплены деревянные плашки (кам. джонбό ) длиной 20,5 см, делающие его шире (достигаемая с их помощью общая ширина орудия в этом месте 27,5 см). Вверху вставлена рукоять (кам. чунзу ) длиной 11 см. Грядиль закреплен в корпусе рала с помощью клиньев (кам. юнзыˊ ) и распорки (кам. кунзу ).

Способы управления животными при помощи петли в нос и иное ее применение

Петля с веревкой-поводом используется для управления как одиночными животными, так и парными упряжками. В первом случае животные, как правило, служат для верховой езды и перевозки вьюков на спине. При езде верхом веревка пропускается между рогов и находится в руке всадника, который управляет движением животного, натягивая ее в ту или иную сторону. Для управления навьюченным животным погонщик с поводом в руке идет впереди. Когда животное не используется для выполнения работы, веревку обычно просто обвязывают вокруг рогов либо привязывают к столбу или колышку.

Способы управления упряжкой представлены не сколькими вариантами, которые можно разделить на две группы, исходя из того, где относительно животных находится управляющий ими человек: спереди или сзади. Первый способ наиболее простой. Для обслуживания упряжки с ралом в этом случае требуются два человека: один управляет ралом (обычно мужчина), а другой – животными (часто женщина). Последний идет впереди упряжки и тянет ее в нужном направлении за веревку, привязанную к петлям в носу животных. Такой вариант зафиксирован нами в окрестностях монастыря Сайкан на р. Дрэ-чу. Он довольно широко распространен в Тибете.

При втором способе, характерном для жителей с. Байлон, человек одновременно управляет и ралом, и движением животных [The Yak, 2006, fig. 8, 10 ]. Чтобы обеспечить эту возможность, к каждой петле или веревке привязывают дополнительную длинную веревку (длина ок. 2,3 м, описана выше). Их натягивают, и концы связывают за ралом возле рукояти. Потянув этот повод вправо или влево можно повернуть движущуюся упряжку. Дополнительно используется кожаная плетка с деревянной рукояткой (кам. чятце ) или прут, чтобы подгонять животных.

Способ управления упряжкой сзади тоже можно разделить на ряд вариантов, различающихся тем, как пропущены веревки-поводья, как они соединены с петлями, какую роль играет сама петля. Для округа Юйшу характерен вариант, когда веревка управления пропущена между ухом и рогом животного под ошейником с внешней для каждого животного стороны упряжки. Но в Тибете встречаются также случаи пропускания ее с внутренней стороны или между рогами. Друго е различие связано с тем, куда привязана длинная веревка для управления животным: к веревке петли или к боковой стороне самой петли. В последнем случае, который наиболее типичен, короткая веревка петли обвязана вокруг рогов и держит петлю в натянутом положении. Для лучшей управляемости упряжки, синхронизации движения обоих животных на поворотах их деревянные петли могут связывать между собой или пропускать через них одну веревку.

В семье Матей с р. Дза-чу деревянная петля вообще не вставлялась в нос животным упряжки, а использовалась как блок для затягивания простейшего недоуздка из веревки на морде. При помощи полученного недоуздка с длинным поводом упряжкой управлял идущий возле рала человек. По словам Матей, такой вариант возможен, когда животные послушные. Он доступен для богатых семей (на р. Дза-чу такими считают семьи, имеющие 300–400 яков), у которых есть большой выбор животных. Также эти семьи для упряжки выбирают комолых особей, потенциально менее опасных для людей благодаря отсутствию рогов. У бедных семей выбор меньше, поэтому им приходится использовать рогатых и менее покладистых животных и обязательно вставлять петлю в нос. У неспокойных и малопослушных животных петля должна постоянно быть в натянутом положении.

Помимо изначальной и основной функции деревянной петли (управление крупным рогатым скотом через нос) в традиционной тибетской культуре у нее имеются и другие. В частности, в ходе экспедиции зафиксировано применение петли в качестве блока для натягивания веревок-растяжек тибетской палатки из шерсти яка (рис. 7, 1 , 2 ). По словам хозяина палаток, осмотренных недалеко от монастыря Сайкан, для этой цели могут использоваться те же петли, что и для управления крупными яками. Однако чаще петли для палатки изготавливают специально. По технологии изготовления и названию они ничем не отличаются от петель для животных, но для них выбираются более толстые ветки кипариса (ок. 2 см в диаметре). На стандартную палатку требуется 12 петель: по две на угол (каждый из них натягивают двумя веревками) и по одной для веревок в середине каждой стороны палатки. В последние годы деревянные петли для па-

Рис. 7. Петли на веревках традиционной тибетской палатки в окрестностях монастыря Сайкан.

латок стали заменять аналогичными по форме железными или кольцами (рис. 7, 3 ).

По сведениям информанта с р. Дза-чу, иногда деревянную петлю с веревкой используют, чтобы привязывать скот на ночь в стойле (веревочный конец крепят к ошейнику, деревянную петлю – к ограждению). Такую же петлю порой применяют и для привязывания тибетского мастифа (на конец повода собаки крепят петлю, которую надевают на деревянный столб).

Общие вопросы классификации и происхождения тибетского упряжного комплекса

Ввиду значительной протяженности Тибетского нагорья, сложности коммуникации между разными частями, племенной и языковой разнородности населения упряжной комплекс Тибета неоднороден. Наиболее значительные различия касаются ярма. Изученное нами в округе Юйшу ярмо относится к типу шейных. Однако экспедицией П.К. Козлова в области Кам (видимо, в южной части маршрута) было зарисовано совершенно иное [Козлов, 1906, с. 282]. Подобный тип широко распространен в Тибетском автономном районе [Есин, 2018, рис. 5, 3 ]. Это головное ярмо, которое привязывается сзади к рогам тягловых животных. Исторически данный тип наиболее древний в Евразии. Наряду с этими двумя «чистыми» типами запряжки в Тибете существуют и более сложные, сочетающие те или иные их элементы. Например, в одном таком варианте к рогам животных сзади привязывается жердь как при запряжке в головное ярмо (но тоньше в диаметре), однако сельскохозяйственное орудие крепится не к ней, а к шейному ярму. Головная жердь в этом случае сохраняет лишь часть прежних функций: служит для выравнивания животных в упряжке, обеспечивает больший контроль над ней. В другом варианте запряжки ярмо одновременно крепится и на шее, и к рогам. В составе шейного ярма помимо веревок и войлока иногда используются вертикальные деревянные стержни. Что касается деревянной петли для управления животным через нос, то серьезных различий между регионами Тибета не наблюдается. Можно лишь отметить, что веревка, которая обвязывается вокруг рогов и держит петлю в натянутом положении, в некоторых районах может заменяться лентой из плотной материи с изображениями священных символов.

Вопрос о происхождении традиции использования деревянной петли в нос на территории Тибета может быть решен только в контексте истории орудий для управления рабочим скотом на континенте. Южнее, за Гималаями, для управления рабочим скотом применяется продернутая через нос веревка, оба конца которой натягиваются по бокам морды и связываются за головой животного; к ней крепится повод для управления. Изобразительные материалы из Индии отчетливо фиксируют использование этого приспособления с конца I тыс. до н.э. [Deloche, 2014, fig. IX, g]. Оно тесно связано с местными для Южной и ЮгоВосточной Азии породами крупного рогатого скота – зебу и буйволом. Появление и распространение традиции использования такого приспособления, видимо, связано с местным древним центром одомашнивания этих животных. Судя по географии имеющих- ся археологических и этнографических свидетельств использования деревянной петли в нос в Евразии [Есин, 2018], орудие данного типа могло попасть в Тибет только из ареала скотоводческих культур более северных территорий. При этом изготовление тибетской петли из кипариса стоит рассматривать как адаптацию традиции к местным условиям. В пользу северного направления культурных связей также свидетельствует устройство ярма. В частности, заслуживает внимания сходство принципа крепления к нему грядиля рала со способом крепления дышла повозки к прямому шейному ярму для пары волов, зафиксированным в Первом Пазырыкском кургане на Алтае (при помощи вертикального отверстия в середине ярма, кожаного ремня с петлей и деревянного штыря) [Грязнов, 1950, с. 58, 59]. В рамках классификации евразийских рал, разработанной Ю.А. Красновым, тибетское по сумме признаков относится к типу пря-могрядильных однорукояточных. Сведения об ареале такого типа рал [Краснов, 1975, рис. 27] тоже не противоречат выводу о северных истоках упряжного комплекса Тибета.

Вопросы о времени появления на Тибетском нагорье орудия в виде деревянной петли для управления быками и пути, которым эта традиция сюда проникла, намного сложнее. Решить их может помочь важное наблюдение, сделанное при изучении наскальных рисунков в долине р. Дрэ-чу: появление свидетельств несомненного культурного влияния со стороны более северных скотоводческих территорий в I тыс. до н.э. Создателями таких изображений, очевидно, были новые группы населения. Стилистические особенности этих изображений хорошо соотносятся со сведениями китайских письменных источников о переселении сюда с северо-востока предков современных тибетцев ок. IV в. до н.э. и позднее [Журавлев, 1961, с. 87, 88]. На наш взгляд, проблема появления деревянной петли для управления рабочим скотом на Тибетском нагорье в исторической перспективе находит наиболее непротиворечивое решение в свете именно данных событий. Можно предположить, что предки тибетцев освоили орудие этого типа и другие приспособления для запряжки, так же как некоторые приемы звериного стиля в искусстве, на территории своего прежнего обитания в ходе контактов со скотоводами восточной части евразийского степного пояса.

Заключение

В целом изучение деревянной петли для управления рабочим скотом в Восточном Тибете позволило получить сведения о многих аспектах этой традиции, важных для понимания как культуры тибетцев, так и ряда аспектов развития упряжного комплекса в Евразии.

Среди различных признаков петель наиболее существенное значение для классификации имеет форма концов, на основании которой выделены три варианта этого орудия. Установлены способ и сезонность его изготовления. Выявлены сроки первой установки петли в нос и два типа орудий для прокалывания носовой перегородки (стержень из твердого дерева и о стрый рог дикого копытного), география применения которых отражает адаптацию хозяйства к природно-климатическим особенностям и ресурсам разных частей Восточного Тибета. Установлен срок службы петель (до 40 лет). Изучены преимущества и недостатки деревянной петли в сравнении с веревочной: последняя проще в изготовлении, но изнашивается быстрее; она болезненнее для животного и позволяет добиваться лучшей управляемости, однако может вызывать воспаление носа, поэтому с точки зрения продолжительности непрерывного использования и безопасности уступает деревянной петле. Способы управления посредством такого орудия зависят от вида деятельности, одиночного или парного использования животных и их покладистости. Для максимального контроля над животным петля должна постоянно находиться в носу в натянутом положении, которое обычно достигается с помощью обвязывания веревки-повода вокруг рогов. Выявлено и иное, не связанное с управлением рабочим скотом, применение деревянной петли: для натягивания веревок палатки, привязывания животных. Комплексный сравнительно-исторический анализ материалов из Юйшу позволил сформулировать гипотезу о появлении традиции использования этого орудия для управления рабочим скотом на Тибетском нагорье в результате переселения сюда с северо-востока предков тибетцев в I тыс. до н.э.

В настоящее время в округе Юйшу традиционный способ обработки полей начинает выходить из практики: парные упряжки вытесняются мотоплугами и тракторами. Большинство информантов сообщали, что, хотя имеют приспособления для запряжки животных в рало, в последние годы предпочитают нанимать технику для обработки полей, т.к. это быстрее и проще. Данное обстоятельство требует активизации исследований по традиционной тибетской упряжи для крупного рогатого скота и связанному с ней кругу проблем.

Автор благодарен всем жителям округа Юйшу, поделившимся своим опытом использования орудий для управления рабочим скотом, и особенно тем, сведения которых сыграли ключевую роль при подготовке данной статьи: семьям Лати и Конге из с. Байлон в уезде Чинду, опытному скотоводу Матей (48 лет) из района с. Ансай в уезде Дзадё. Особая признательность за помощь в организации и проведении иссле- дования Нима Церен, секретарю парткома КПК уезда Чинду, Ренчину Нима, главе Ассоциации работников литературы и искусства того же уезда, и Декьи Бамао, аспиранту Российского государственного гуманитарного университета.

Список литературы Орудие для управления рабочим скотом в Восточном Тибете

- Грязнов М.П. Первый Пазырыкский курган. – Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1950. – 114 с.

- Есин Ю.Н. Древнейшее приспособление для управления тягловыми животными на востоке евразийского степного пояса // Науч. обозрение Саяно-Алтая. – 2018. – № 1 (21). – С. 115–125.

- Журавлев Ю.И. Этнический состав тибетского района КНР и тибетцы других регионов страны // Восточно-азиатский этнографический сборник. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – Вып. 2. – С. 79–136.

- Казнаков А.Н. Мои пути по Монголии и Каму. – СПб.: Герольд, 1907. – 137 с. – (Монголия и Кам: Тр. Экспедиции Имп. Рус. геогр. об-ва, совершенной в 1899–1901 гг. под руководством П.К. Козлова; т. 2, вып. 1).

- Козлов П.К. Кам и обратный путь. – СПб.: Герольд, 1906. – 524 с. – (Монголия и Кам: Тр. экспедиции Имп. Рус. геогр. об-ва, совершенной в 1899–1901 гг. под руководством П.К. Козлова, т. 1, ч. 2).

- Краснов Ю.А. Древнейшие упряжные пахотные орудия. – М.: Наука, 1975. – 184 с.

- Пржевальский Н.М. Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки. – СПб.: [Тип. В.С. Балашева], 1883. – 476 с.

- Цыбиков Г.Ц. Буддист-паломник у святынь Тибета: По дневникам, веденным в 1899–1902 гг. – Пг.: [15-я Гос. тип.], 1918. – 472 с.

- Deloche J. Contribution to the History of the Wheeled Vehicle in India. – P.: Institut Français de Pondichéry, 2014. – 160 p.

- Furer-Haimendorf C. Bhotia highlanders of Nar and Pu // Kailas. – 1983. – Vol. 10, N 1/2. – P. 63–117.

- Haiwang Yuan, Awang Kunga, Bo Li. Tibetan Folktales. – Santa Barbara; Denver; Oxford: Libraries Unlimited, 2014. – 202 p.

- Himalayan Buddhist Villages: Environment, resources, society and religious life in Zangskar, Ladakh / eds. J. Crook, H. Osmaston. – Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 1994. – 1009 p.

- The Yak / eds. G. Wiener, Han Jianlin, Long Ruijun. – 2 ed. – Bangkok: Regional Offi ce for Asia and the Pacifi c Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2006. – 460 p.