Орудия из кости в комплексах среднего и верхнего палеолита Денисовой пещеры: материалы 2021 года

Автор: Шуньков М.В., Козликин М.Б., Федорченко А.Ю.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования слабомодифицированных и формальных костяных орудий из плейстоценовых отложений в южной галерее Денисовой пещеры. Костяные ретушеры конца среднего и ранней стадии верхнего палеолита были обнаружены в слоях 12 и 11 соответственно. Установлено, что по сравнению со среднепалеолитическими ретушерами, орудия этого типа из слоя 11 отличаются формообразующей обработкой костяных заготовок. Фрагменты диафизов несут следы намеренного тронкирования поперечных краев, оббивки продольных краев, удаления острых краев сломов с помощью ретуши. Помимо ударной техники эти ретушеры использовались также для нанесения ретуши отжимом, что согласуется с образцами орудий из сопутствующей каменной индустрии. Формальные костяные изделия из слоя 11 включают два целых и фрагментированное лощила, две булавки, фрагмент шила, проколку, иглу с ушком и заготовку неопределимого орудия. Эти орудия использовались в основном на разных стадиях кожевенного производства: лощила применялись для первичной обработки шкур с целью размягчения и удаления мездры, шило и проколка - для перфорации относительно толстой или более тонкой шкуры, игла - при сшивании тщательно выделанного материала, нанизывании или креплении к одежде украшений. Детальный анализ позволил выделить на каждом из изделий характерный набор признаков износа, свидетельствующий об их долговременном использовании. Дополняют инструментарий уникальные костяные булавки, которые, судя по характеру обработки и присутствующим следам утилизации, могли применяться для крепления различных частей костюма верхнепалеолитических обитателей Денисовой пещеры.

Денисова пещера, средний палеолит, верхний палеолит, костяные орудия, ретушеры, технологический анализ, экспериментально-трасологический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/145146074

IDR: 145146074 | УДК: 903.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0355-0361

Текст научной статьи Орудия из кости в комплексах среднего и верхнего палеолита Денисовой пещеры: материалы 2021 года

В 2021 г. в результате исследований плейстоценовых отложений в южной галерее Денисовой пещеры вме сте с многочисленными каменными артефактами были обнаружены слабомодифици-рованные и формальные костяные орудия. Представительная серия костяных ретушеров конца среднего и ранней стадии верхнего палеолита связана с отложениями литологических слоев 12 и 11 соответственно. Формальные ко стяные изделия, т.е. стандартизированные по морфологии и назначению орудия, изготовленные с помощью вырезания, строгания, скобления, резания, сверления и шлифовки, включают девять предметов из слоя 11 – два целых и фрагментированное лощила, две булавки, игла с ушком, проколка, фрагмент шила, а также заготовка неопределимого орудия.

Реконструкция операционных последовательностей и установление функций костяных изделий основаны на данных технологического и экспериментально-трасологического методов. Функциональный анализ включал изучение поверхностей ко стяных артефактов с целью выявления и фиксации следов износа и обработки. Первичное изучение проведено с помощью бинокулярного микроскопа Altami СМ0745-Т с косым освещением (×7–×45), более детальный анализ – с использованием металлографического микроскопа Olympus ВНМ (×40–×500). Следы зафиксированы зеркальной камерой Canon EOS 5D Mark IV, с объективом EF 100 mm f/2.8 Macro USM и штативом с ручной наводкой на резкость. Фаунистические определения костяных изделий выполнены к.б.н. С.К. Васильевым.

В слое 12 найдено пять целых и семь фрагментированных ретушеров. Размер целых орудий варьирует от 74 × 46 × 9 до 145 × 34 × 8 мм, вес – 22– 64 г (см. таблицу ). Заготовками для них служили фрагменты диафизов плюсневой и берцовой костей бизона и неопределимые осколки трубчатых костей животных размера лошади или бизона. Края сломов преимущественно острые, с характерной раковистой поверхностью. Изделия удлиненной подпрямоугольной, подтреугольной или ромбической формы, без следов дополнительной обработки. На двух орудиях зафиксировано по две рабочие зоны, приуроченные к поперечным краям заготовки. В обоих случаях один из рабочих участков сработан сильнее, чем другой: он несет следы частых глубоких зарубок, образующих понижение рельефа (рис. 1, 3 ). На противоположном рабочем крае следы разрежены, но четко выражены, в виде коротких глубоких насечек. Во всех случаях следы ориентированы перпендикулярно длинной оси изделия.

Остальные ретушеры имеют по одному рабочему участку также у поперечного края орудия, со 356

слабой (2 экз., рис. 1, 9 ) или сильной степенью утилизации. Зарубки ориентированы перпендикулярно длинной оси заготовки (рис. 1, 12 ). На четырех ретушерах зафиксированы продольные линейные следы от скобления (рис. 1, 2 ), заходящие под рабочую зону. На одном изделии отмечены короткие линейные следы под наклоном 45°; зафиксированы также следы в виде поперечных протяженных неглубоких царапин (рис. 1, 8 ), не связанные с основной рабочей зоной.

Фрагментированные ретушеры представляют собой осколки размером от 36 × 11 × 4 до 77 × 42 × 9 мм, весом 2–36 г. Продольная или продольно-поперечная фрагментация орудий связана, скорее всего, с постседиментационными процессами, трещинами усыхания, возможно, с вытаптыванием. Два изделия с острыми раковистыми изломами могли сломаться в процессе работы. Заготовками изделий служили фрагменты диафизов трубчатых костей животных размерного класса бизона, реже – лошади. На всех изделиях сломы проходят через рабочую зону, что затрудняет определение ее размера и расположения на заготовке. Степень утилизации орудий в основном сильная или средняя, в двух случаях – слабая. Следы от ретуширования представляют собой глубокие зарубки, ориентированные преимущественно перпендикулярно длинной оси кости или под небольшим наклоном. На двух ретушерах имеются продольные линейные следы от скобления.

Следует отметить, что следы, связанные с подготовкой рабочего участка ретушера, т.е. с удалением надкостницы, характерны для заготовок с изогнутой или V-образной морфологией разломов и их раковистой поверхностью, указывающие на фрагментацию свежей кости [Villa, Mahieu, 1991]. Костяные заготовки с прямыми гладкими или ступенчатыми сломами не имеют следов скобления. Несмотря на малочисленность коллекции, очевидно, что размер и масса ретушеров не связаны с интенсивностью их использования.

В пределах слоя 11 обнаружено 13 ко стяных ретушеров. Следы от использования на четырех из них существенно отличаются от тех, которые остаются при нанесении ретуши ударной техникой. Они представляют собой короткие неглубокие штрихи-вмятины под углом 45–60° к длинной оси орудия, плотно наложенные друг на друга и образующие сплошные зоны сработанности вплоть до понижения рельефа (рис. 1, 1, 7 ). Эти орудия использовались, скорее всего, для нанесения ретуши отжимом. Заготовками для двух изделий размером 91 × 18 × 9 и 100 × 27 × 8 мм служили удлиненные подпрямоугольные осколки диафиза плюсневой кости лошади. Продольные края одного из фраг-

Костяные ретушеры среднего и верхнего палеолита из южной галереи Денисовой пещеры

3 см

Рис. 1. Костяные ретушеры из слоев 12 ( 2, 3, 8, 9, 12 ) и 11 ( 1, 4–7, 10, 11 ) в южной галерее Денисовой пещеры.

зона. На одном из фрагментов острый край слома подправлен мелкой дорсальной ретушью, поверхность под рабочей зоной и вокруг нее несет следы соскабливания надкостницы.

На других ретушерах следы от использования представляют собой глубокие зарубки с V-образным профилем и четкими резкими границами, характерные для ударной техники нанесения ретуши. Три целых орудия подпрямоуголь-358

ной и удлиненной формы имеют размеры 59 × 50 × 8, 125 × 34 × 9 и 138 × 32 × 10 мм. Заготовками для них служили фрагменты диафиза берцовых костей лошади и осколок трубчатой кости животного размера бизона. Кости были разбиты в свежем состоянии, о чем свидетельствуют характерные раковистые изломы с о стрыми краями. На двух ретушерах имеются следы формообразующей обработки – удаление дорсальной ретушью язычков на поперечных сломах, а также диагональное тронкирование (рис. 1, 11) одного из поперечных и вентральная оббивка продольного краев. На одном орудии выделено две рабочие зоны (рис. 1, 5), на остальных – по одной. Во всех случаях участки со следами утилизации приурочены к поперечным краям заготовок. Степень сработанности ретушеров – от слабой (рис. 1, 10) до сильной с удалением части компактной ткани. Зарубки от ретуширования ориентированы в одном случае перпендикулярно длинной оси орудия, в остальных – под углом 45–60°. Отмечены продольные линейные следы скобления и более короткие поперечные порезы (см. рис. 1, 11), связанные, скорее всего, с удалением мягких тканей.

Изделия, фрагментированные по трещинам усыхания (6 экз.), представляют собой продольные или продольно-поперечные осколки диафизов трубчатых ко стей животных размера бизона. Поперечный край одной из заготовок диагонально усечен регулярной дорсальной краевой отвесной ретушью (рис. 1, 6 ). Сохранившиеся участки рабочей зоны несут следы как слабой, так и сильной сработанности. Зарубки от контакта с краем каменной заготовки ориентированы преимущественно под углом 30– 45° относительно длинной оси орудия. На четырех фрагментах зафиксированы продольные линейные следы удаления надкостницы. На одном ретушере поверхность за пределами рабочей зоны покрыта частыми линейными неглубокими следами-царапинами под углом 45° (рис. 1, 4 ).

По сравнению со среднепалеолитическими ретушерами, орудия этого типа из слоя 11 отличаются формообразующей обработкой костяных заготовок. Фрагменты диафизов имеют следы намеренного тронкирования поперечных краев, оббивки продольных краев, удаления острых краев сломов с помощью ретуши. Для верхнепалеолитических ретушеров характерен наклон следов от использования под углом от 30 до 60° к длинной оси изделия, в то же время на орудиях из слоя 12 следы-зарубки ориентированы строго перпендикулярно, что, скорее всего, свидетельствует о разных способах захвата инструмента и обрабатываемых сколов. Помимо ударной техники ретушеры из слоя 11 использовались для нанесения ретуши отжимом, что согласуется с орудиями из сопутствующей каменной индустрии.

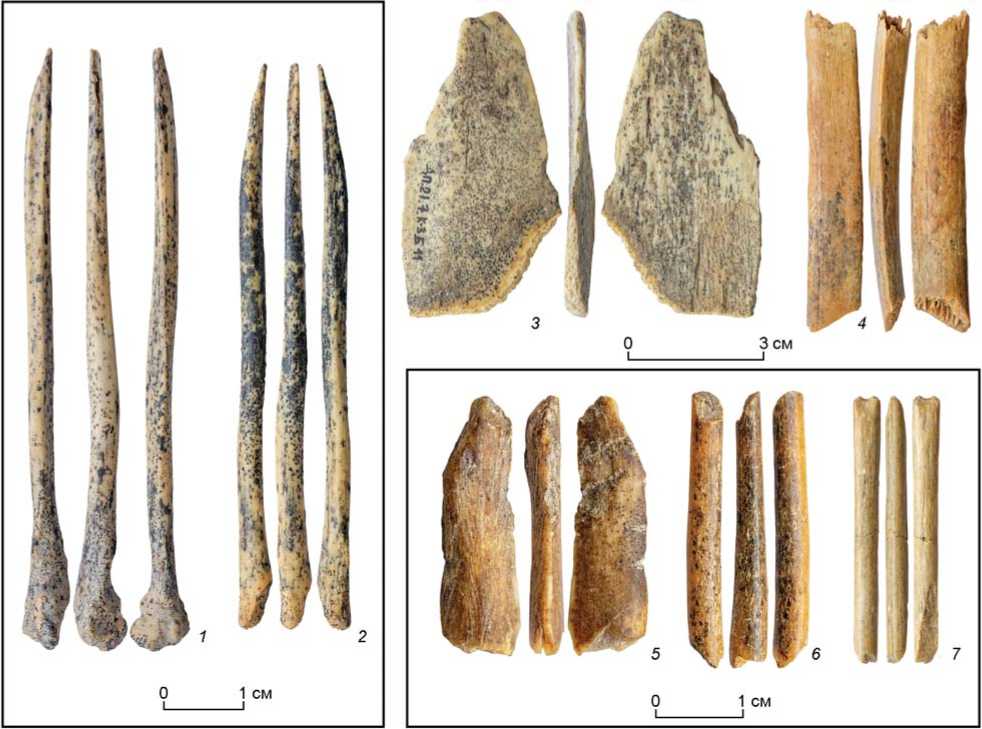

Впервые в материалах верхнепалеолитических комплексов Денисовой пещеры зафиксировано два ко стяных орудия, интерпретируемые как булавки (рис. 2, 1, 2). Характерной особенностью этих изделий является наличие заостренного конца и противопоставленного ему расширения-головки [Васильев и др., 2007, с. 203]. Булавки изготовлены из малых берцовых ко стей сурка Marmota baibavina, имеют узкую удлиненную форму и слегка искривленный профиль. Форма поперечного сечения изделий варьирует: в более массивной проксимальной части она плоско-выпуклая, в медиальной – подпрямоугольная, а в дистальной – овальная. Острый конец орудий скошен относительно длинной оси. Одно изделие (рис. 2, 1) полностью восстановлено из трех фрагментов, его длина со ставляет 75 мм, ширина варьирует от 6,4 мм в проксимальной части до 1,6 мм на конце, толщина – от 5,6 до 1,8 мм. Второе целое орудие (рис. 2, 2) достигает в длину 70,5 мм, в ширину – 4,2–1,8 мм и в толщину – 3–1 мм. Оба изделия тщательно обработаны строганием и несут следы залощенности от контакта с мягким органическим материалом.

В коллекции из слоя 11 представлено три лощила. Одно из них изготовлено из стенки трубчатой кости крупного млекопитающего размера бизона Bison priscus (рис. 2, 3 ). Изделие неправильной подпрямоугольной формы имеет уплощенное сечение, прямой профиль и размеры 66,4 × 34,9 × 4,8–3,5 мм. Рабочий край орудия, расположенный на одной продольной и поперечной гранях изделия, сильно скруглен и заполирован от длительного контакта с кожей. Обе поверхности в широкой дистальной части инструмента также имеют следы залощенности. Второе орудие оформлено на ребре млекопитающего размера сибирского горного козла Capra Sibirica (рис. 2, 4 ) . Изделие узкой подпрямоугольной формы имеет линзовидное поперечное сечение, слегка искривленный профиль и размеры 70,3 × 12 × 7,2–5,6 мм. Широкие стороны и грани орудия тщательно обработаны строганием, концы обломаны; рабочий край, приуроченный к одной из боковых поверхностей ребра, дополнительно подработан строганием, равномерно скруглен и залощен от работы. Третье орудие представляет собой фрагмент от лощила, обнаруженного в 2018 г. [Боманн и др., 2018]. Размеры фрагмента – 31,5 × 9,1 × 8,9–3,3 мм. С учетом двух уже известных частей этого орудия, его общая длина составляет 35,7 мм, ширина – 19,7 мм, толщина 8,9–4,6 мм. В собранном виде лощило имеет подтреугольную форму, плоско-выпуклое поперечное сечение и прямой профиль. Его внешняя сторона тщательно обработана строганием, следы которого в значительной степени интенсивно заполированы. На внутренней поверхности изделия сохранились остатки губчатого вещества. Рабочий край орудия сильно скруглен и заглажен в результате длительного использования при выделке шкур.

Комплекс орудий кожевенного производства включает также иглу с просверленным ушком, 359

Рис. 2. Формальные костяные орудия из слоя 11 в южной галерее Денисовой пещеры.

1 , 2 – булавки; 3, 4 – лощила; 5 – фрагмент шила; 6 – фрагмент проколки; 7 – фрагмент иглы с ушком.

шило и проколку, выполненные из стенок трубчатой ко сти крупных животных. Проксимально-медиальный фрагмент иглы (рис. 2, 7 ) имеет округлое поперечное сечение, прямой профиль и размеры 30,6 × 3,1–2,7 × 2,4–1,9 мм. В проксимальной части орудия находится сломанное ушко (d = 1,3 мм), оформленное бикониче ским сверлением. Технология производства костяной иглы включала вырезание исходной заготовки, подготовку преформы строганием и шлифовкой, двустороннее сверление и полировку [Деревянко и др., 2016]. В дистальной части орудия отмечены следы поперечного слома с петлеобразным окончанием, поверхности изделия залощены от использования. Дистальный фрагмент шила (рис. 2, 5 ) имеет вытянутую форму, линзовидное сечение, прямой профиль и размеры 29,6 × 8,9 × 4,0 мм. Одна из широких сторон изделия тщательно обработана строганием, дистальный конец заострен и заполирован от использования. К категории проколок отнесен медиальный фрагмент стержневидного остроконечного орудия (рис. 2, 6 ). Фрагмент имеет узкую подпрямоугольную форму, слегка искрив-360

ленный профиль, округлое поперечное сечение и размеры 31,7 × 4,4–3,6 × 4,3–2,8 мм. Поверхность орудия тщательно зашлифована и покрыта следами интенсивной заполировки, доходящей до зеркального блеска.

Дополняет коллекцию фрагмент заготовки костяного изделия из ребра млекопитающего размера марала Cervus elaphus . Предмет продольно фрагментирован, подпрямоугольной формы, с плоско-выпуклым сечением, прямым профилем и размерами 55,4 × 13 × 3,3 мм. На выпуклой стороне заготовки отмечены следы строгания.

Достаточно представительный набор костяных орудий предназначался для разных стадий кожевенного производства – лощила применялись для первичной обработки шкур, их размягчения и удаления мездры, шило и проколка – для перфорации, а игла – при сшивании тщательно выделанного материала, нанизывании или креплении к одежде украшений. На каждом из этих изделий выделены характерные признаки износа, свидетельствующие об их относительно долгом использовании. Дополняют инструментарий уникальные костяные булав- ки, которые, судя по характеру обработки и следам утилизации, применялись, видимо, для крепления разных частей ко стюма верхнепалеолитических обитателей пещеры.

Список литературы Орудия из кости в комплексах среднего и верхнего палеолита Денисовой пещеры: материалы 2021 года

- Боманн М., Федорченко А.Ю., Козликин М.Б., Плиссон Х., Шуньков М.В. Костяные орудия среднего и верхнего палеолита из южной галереи Денисовой пещеры // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. - Т. XXIV. - С. 32-36.

- Васильев С. А., Бозински Г., Бредли Б. А., Вишняцкий Л.Б., Гиря Е.Ю., Грибченко Ю.Н., Желтова М.Н., Тихонов А.Н. Четырехъязычный (русско-англо-франко-немецкий) словарь-справочник по археологии палеолита. - СПб.: Петербургское Востоковедение, 2007. - 262 с.

- Деревянко А.П., Шуньков М.В., Козликин М.Б., Федорченко А.Ю., Павленок Г.Д., Белоусова Н.Е. Костяная игла начала верхнего палеолита из центрального зала Денисовой пещеры (по материалам раскопок 2016 года) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. - Т. XXII. - С. 72-75.

- Villa P., Mahieu E. Breakage patterns of human long bones. - Journal of Human Evolution. - 1991. - No. 21. -pp. 27-48.