Орудия металлообработки и оборудование мастерских в средневековом Пскове

Автор: Закурина Т.Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археология и естественнонаучные методы

Статья в выпуске: 220, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14327957

IDR: 14327957

Текст статьи Орудия металлообработки и оборудование мастерских в средневековом Пскове

ОРУДИЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ И ОБОРУДОВАНИЕ МАСТЕРСКИХ В СРЕДНЕВЕКОВОМ ПСКОВЕ

Исследования металлообрабатывающих ремесел средневекового Пскова, проведенные в последние годы, дали основание поставить его в ряд древнерусских городов с высоким уровнем развития этих отраслей ремесленного производства.

В результате выявлены определенные закономерности в расселении ремесленников по профессиональному признаку, определены районы наибольшей концентрации ремесленного населения.

Изучение технологии железообрабатывающего ремесла Пскова показало, что эта отрасль ремесленного производства развивалась стабильно, и псковские мастера владели всеми известными в древнерусском кузнечном ремесле приемами обработки черных металлов. Очевидно, что условием выполнения сложных технологических операций была хорошая техническая оснащенность производственных мастерских.

К настоящему времени территория исторической части Пскова археологически изучена достаточно подробно. Общая исследованная площадь составляет 10,5 га, получены археологические материалы по всем районам средневекового Пскова: Крома, Довмонтова города, Среднего города, Окольного города, Запсковья и Завеличья.

На основании данных археологии в Пскове выявлено 18 производственных комплексов по обработке черных металлов, датируемых XI-XVII вв., и 41 постройка, с существованием которой связаны находки ювелирного производства (Закурина, 1997. С. 114; Королева, 1997. С. 4). Многочисленные находки следов металлообрабатывающего производства свидетельствуют о значительном месте, которое оно занимало в экономике города.

Одним из важнейших признаков производственного комплекса наряду с другими, выделенными на материалах Пскова, являются находки ремесленного инструментария и оборудования производственных мастерских. Эти находки даже вне связи с производственными сооружениями являются безусловным свидетельством существования производственного комплекса в непосредственной близости от их местонахождения. Именно они дают воз-

Таблица 1. Наковальни

Известно, что отдельные находки ремесленного инструментария на древнерусских памятниках, как правило, немногочисленны.

В результате археологического исследования Пскова собрано около 30 экземпляров инструментов металлообрабатывающего производства. Среди инструментов кузнечно-слесарного дела наковальни, клещи, зубила, молоты и молотки, напильники, гвоздильня, наждачные камни. Инструментарий для горячей и холодной обработки цветных металлов представлен тигельными и волочильными клещами, клещами-кусачками, наковальнями, молотками, волочильной доской, инструментарий металлурга - кричными клещами (Закурина, 2000).

Большинство находок ремесленного инструментария происходит из ремесленных комплексов или из районов концентрации находок, связанных с металлообработкой.

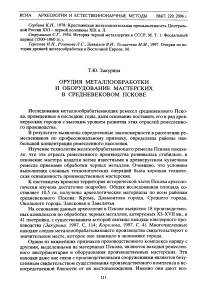

Непременным атрибутом любой мастерской по обработке металла являются наковальни. Типы наковален обусловлены характером производственного процесса, в котором они использовались. Собственно кузнечные наковальни в городских слоях являются очень редкой находкой. Б.А. Колчиным учтено 7 кузнечных наковален (Колчин, 1985. С. 249). По археологическим материалам более известны ювелирные и ювелирно-слесарные наковальни. В Пскове найдены четыре наковальни (табл. 1), датируемые ХШ-XVI вв., - три ювелирно-слесарные и одна ювелирная (рис. 1, 1—4\

Наиболее ранней из них является ювелирная бронзовая наковальня (рис. 1, 2). Она происходит из слоев ХШ в. древней части Среднего города Пскова. Наковальня имеет форму двух усеченных пирамид, поставленных одна на другую (высота -61 мм, рабочая площадка - 23 х 29 мм). В сравнении с известными наковальнями малых размеров эта миниатюрнее и имеет более тщательную отделку. Учитывая этот факт, а также материал, из которого она изготовлена, можно предположить, что она использовалась исключительно для ювелирных работ.

Из слоев XVI в. Окольного города происходит наковальня с рогом (рис. 1, 7). Ее местонахождение связано с железообрабатывающим производственным комплексом. Высота наковальни - 148 мм, длина рабочей площадки вместе с рогом - 153 мм, вес - 3550 г. Типологически наковальня близка находкам из Новгорода из слоев ХП и начала XIV в. (Колчин, 1959.

Рис. 1. Наковальни, молотки и молоты

1 - ПГ-79/18132; 2 - ПЛ-85/186; 3 - ПГпр-72/8251; 4 - П-99-Бог-Х1/15; 5 - ПЛ-88-Х1/55; 6 - ПЛ-85-УШ/171; 7 - ПЛ-88-Х1/1117 (J, 3-7 - железо; 2 - бронза)

С. 21; 1985. С. 249, 276). Одна из них отнесена к инструментам ювелира, вторая - к кузнечным инструментам. Псковская наковальня по размерам и весу занимает промежуточное положение между ювелирной и кузнечной наковальнями и, очевидно, могла использоваться при выполнении мелких кузнечных и слесарных работ.

Из производственного комплекса XV-XVI вв. на Запсковье происходит небольшая ювелирно-слесарная наковальня с рогом (рис. 1, 4). Ее высота -80 мм, длина сохранившейся части лицевой площадки вместе с рогом -58 мм. Часть лицевой площадки с противоположной от рога стороны утрачена. Здесь имелось два сквозных отверстия диаметром 5 мм. Наличие отверстий свидетельствует о том, что наковальня могла использоваться, например, для изготовления небольших гвоздей и являлась специализированным инструментом. Аналогии данной наковальне нам неизвестны.

В псковской коллекции металлообрабатывающего инструментария имеются два молота-ручника и небольшой молоток, датирующиеся XII-XV вв. (рис. 1, 5-7; табл. 2). Все они относятся к универсальному типу молотков. Молоты-ручники происходят из производственных комплексов ремесленного квартала древней части Среднего города (длина головки сохранившегося полностью молота - 174 мм и вес 1000 г). Аналогичные инструменты найдены на Райковецком городище и в Новгороде ^Колчин, 1985. С. 249, 276). Небольшой ювелирный молоток также найден вблизи ремесленного квартала.

8 КСИА, вып 220

|

Таблица 2. Молоты и молотки |

||||

|

№ |

Тип |

Дата |

Сохранность |

Шифр предмета |

|

1 |

Молот-ручник |

XIV в. |

целый |

ПЛ-88-Х1/55 Р-15-314-3 |

|

2 |

Молоток |

XTV-XV вв. |

целый |

ПЛ-85-Vin/171 Е-9-926-25 |

|

3 |

Молот-ручник |

ХП в. |

обломок |

ПЛ-88-Х1/1117 Л-22-167-30 |

Таблица 3. Клещи

|

№ |

Тип |

Дата |

Сохранность |

Шифр предмета |

|

1 |

Кричные |

XI-XII вв. |

целые |

Псков-55, Средний город |

|

2 |

Волочильные |

ХП-ХШ вв. |

целые |

ПЛ-85-У1/73 М-13-629-3 |

|

3 |

Кузнечные |

xvm в. |

целые |

ПСК-47/2207 р.3-4-74-160 |

|

4 |

Кусачки |

XIV-XV вв. |

целые |

ПЛ-85-УШ/55 Е-8-910-14 |

|

5 |

Кузнечные одноручные |

Х1-ХП вв. |

целые |

ПЛ-89-Х1/306 К-25-165-2 |

|

6 |

Кузнечные одноручные |

XVI-XVH вв. |

целые |

ПЛ-86-Х1/286 М-8-258-7 |

|

7 |

Кусачки |

XVII в. |

обломок |

П-01-БЛГ-1У/792 А-11-121 (яма13)-7 |

Точная по форме аналогия - ювелирный молоток из клада инструментов VIII в. в Старой Ладоге (Рябинин, 1994. С. 27).

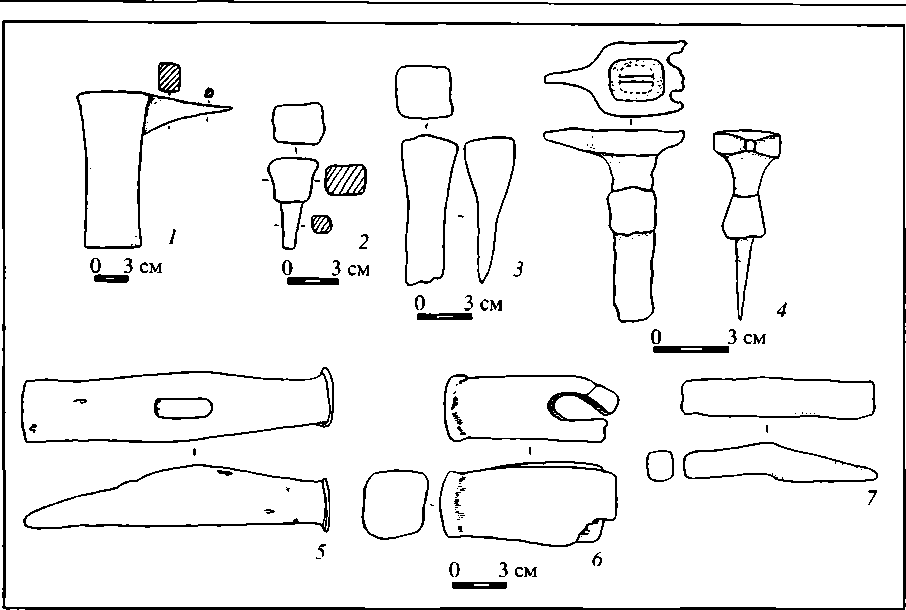

В псковских материалах имеется представительная коллекция клещей (рис. 2, 7-7). Всего их учтено 7 экземпляров (табл. 3). Клещи найдены в слоях XI-XVII вв. Среди них: кузнечные одноручные и двуручные, клещи-кусачки, волочильные и кричные клещи.

Находка кричных клещей связана с железообрабатывающим производственным комплексом XI-XII вв. в древней части Среднего города Пскова (рис. 2, 7). Клещи найдены в непосредственной близости от производственной мастерской, сгоревшей в пожаре. Близкая аналогия - кричные клещи из слоев XII в. Новгорода (Колчин, 1959. С. 22).

Большие двуручные кузнечные клещи представлены двумя экземплярами и происходят из слоев XVI-XVII вв. Один экземпляр - из псковского Крома, длиной 560 мм, - имеет почти прямые, слегка изогнутые у основания губы (рис. 2, 4). Сходное по форме орудие найдено в слоях XI-XTV вв. в Минске (Загорульский, 1982. С. 305). Второй найден в пределах ремесленного комплекса в квартале ремесленников древней части Среднего города (рис. 2, 7). Орудие массивное, с круглыми, сужающимися на концах губами (общая длина 355 мм). Очевидно, данные клещи служили для захвата и удерживания поковок круглого или прямоугольного сечения.

Клещи-кусачки представлены двумя экземплярами, происходящими из слоев XIV-XVH вв. (рис. 2, 3, 5). Полностью сохранившийся экземпляр аналогичен известной находке из Старой Рязани (Монгайт, 1955. С. 102).

Интересна находка волочильных клещей из слоев ХП-ХШ вв. древней части Среднего города. Орудие имеет круглые губы, как у клещей-кусачек.

Рис. 2. Клещи

1 - Псков-55, Средний город; 2 - ПЛ-85-VI/73; 3 - ПСК-47/2207; 4 - ПЛ-85-УШ/55; 5 - ПЛ-89-Х1/306; 6 - ПЛ-86-Х1/286; 7 - П-01-БЛГ-1У/792

Рабочая поверхность губ снабжена насечкой по всей поверхности, концы рукояток отогнуты наружу. Почти точная аналогия такого инструмента - клещи, происходящие из клада инструментов VIII в. в Старой Ладоге (Рябинин, 1994. С. 27). Подобные орудия известны среди находок Болгарии, Моравии и Скандинавии (рис. 2, 2).

Среди ювелирно-слесарных инструментов в псковских материалах имеются малые одноручные клещи-плоскогубцы XI-XII вв., которые также найдены при исследовании ремесленного комплекса в ремесленном квартале древней части Среднего города (рис. 2, 6). Близкие аналогии встречены в Старой Ладоге и на городище Княжая Гора (Колчин, 1953. С. 62).

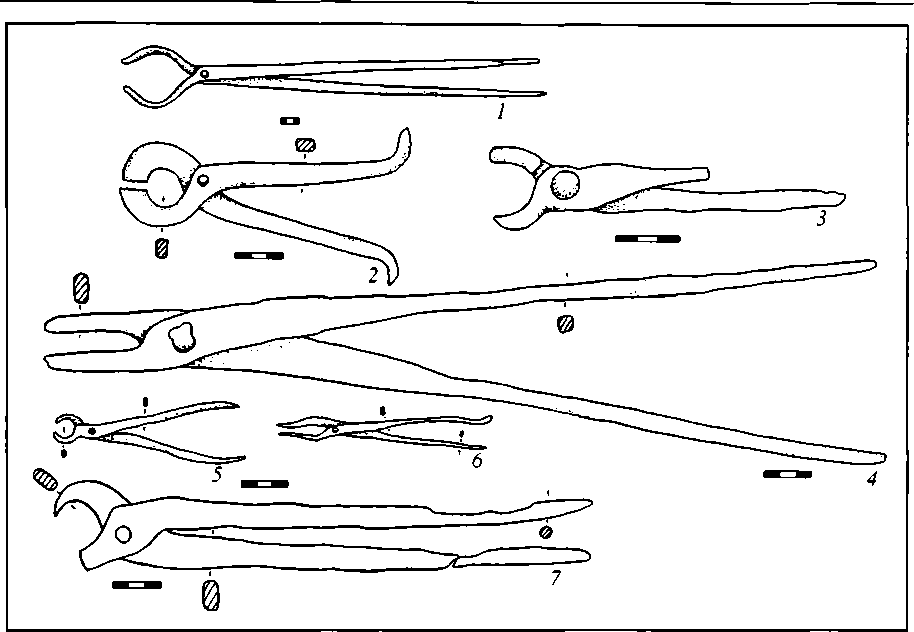

Псковская коллекция содержит небольшие, но разнообразные по типам наборы зубил (табл. 4) и напильников (табл. 5).

Имеются кузнечные и слесарные зубила для горячей и холодной рубки металлов (рис. 3, 1^4). Три обычных по форме миниатюрных ювелирно-слесарных зубила для холодной обработки X—XIII вв. происходят из псковского Крома и ремесленного комплекса в древней части Среднего города Пскова. Одно зубило для горячей рубки металла найдено в слоях XV в. Запсковья. Подобные орудия в древнерусских материалах единичны. Известны находки из Подболотьевского могильника, Княжей Горы, городища у с. Бобрища (Колчин, 1985. С. 278).

Таблица 4. Зубила

|

№ |

Тип |

Дата |

Сохранность |

Шифр предмета |

|

1 |

Слесарное |

Х-ХШ вв. |

Целое |

ПСК-48/2208 р.5-2-3-89 |

|

2 |

Слесарное |

XII в. |

Целое |

ПЛ-88-Х/1222 Г-22-41-25 |

|

3 |

Слесарное |

XII в. |

Обломок |

ПЛ-88-Х/1069 Ж-22-142-14 |

|

4 |

Кузнечное |

XV в. |

Целое |

П-00-Бог-ХХ/42 А-4-Ы |

Таблица 5. Напильники

|

№ |

Сечение |

Дата |

Сохранность |

Шифр предмета |

|

1 |

Прямоугольное |

XIV-XV вв. |

Обломана часть полотна |

ПЛ-83-VI/181 М-8-632-4 |

|

2 |

Прямоугольное |

XIV-XV вв. |

Обломана часть полотна |

ПЛ-76-Ш/9152 4-8-283-23 |

|

3 |

Прямоугольное |

XI-XII вв. |

Целый |

ПЛ-89-Х/276 В-24-21-14 |

|

4 |

Ромбовидное |

XVI-XVII вв. |

Целый |

ПЛ-89-Х/165 Д-10-119-3 |

|

5 |

Треугольное |

XV в. |

Целый |

ПЛ-89-Х/123 3-11-109-5 |

Напильники были в древности основными инструментами для холодной обработки металлов. В Пскове их учтено 5 экземпляров (рис. 3, 5-9). Они представлены разными по форме орудиями, датируемыми XI-XVII вв. Три экземпляра происходят из слоев ремесленного квартала древней части Среднего города Пскова. Самый ранний датируется Х1-ХП вв. Он имеет небольшие размеры (общая длина -172 мм) и представляет собой равноширокую по всей длине пластину прямоугольного сечения, слегка сужающуюся в районе черенка. На поверхности двух граней прослежена прямая однорядная насечка.

В коллекции псковских напильников имеются орудия прямоугольного, ромбовидного и треугольного сечения полотна с косой однорядной и двухрядной, прямой и косой перекрестной насечкой (табл. 5).

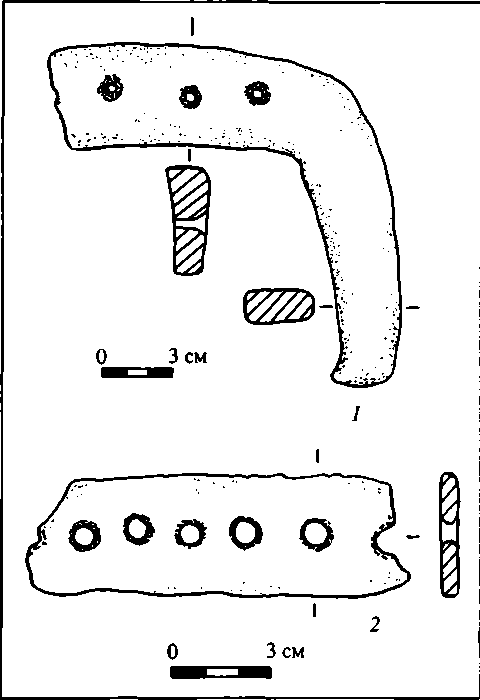

Среди специализированных инструментов слесаря и кузнеца в псковских материалах имеются гвоздильня и обломок волочильной доски. Волочильная доска (ПЛ-89-Х1/61) найдена в слоях XII в. в составе производственного комплекса ремесленного квартала древней части Среднего города (рис. 4, 7). Обломок доски представлен бруском Г-образной формы прямоугольного сечения толщиной 10 мм. Вдоль продольной оси широкой лопасти пробиты сквозные отверстия, конусовидные в разрезе. В известных на других памятниках волочильных досках имеется значительно большее количество отверстий разного сечения. Очевидно, в данном случае значительная часть доски с отверстиями утрачена.

Гвоздильня (П-01-БЛГ-1У/522 Г-9-111 - яма 18-1) (рис. 4, 2) происходит из слоев Окольного города и может быть датирована временем не ранее второй половины ХУ-ХУП в. Она представлена обломком пластины тол-

Рис. 3. Зубила, напильники

1 - ПСК-48/2208; 2 - ПЛ-88-Х/1222;

3 - ПЛ-88-Х/1069; 4 - П-00-Бог-ХХ/42;

5 - ПЛ-83-VI/lSl; 6 - ПЛ-76-Ш/9152;

7 - ПЛ-89-Х/276; 8 - ПЛ-89-Х/165;

9 - ПЛ-89-Х/123

Рис. 4. Волочильная доска и гвоздильня

1 - ПЛ-89-Х1/61); 2 - П-01-БЛГ-1У/522

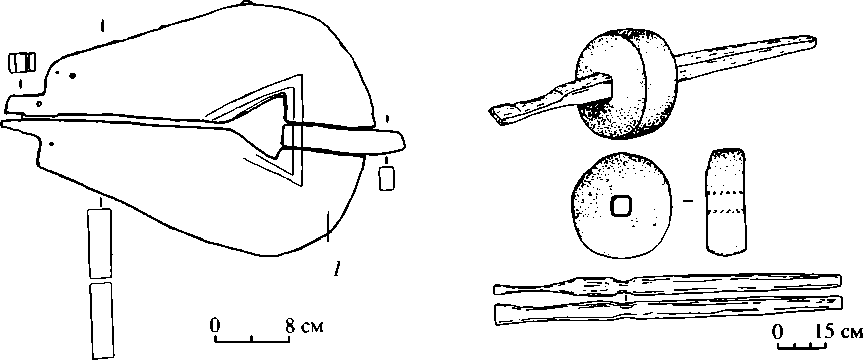

Рис. 5. Крышка от воздуходувного меха и точильный камень на деревянной оси

1 - ГШ-88-Х1/1026,1028; 2 - IUI-88-XI (7 - дерево; 2 - камень, дерево)

щиной 4-5 мм со сквозными отверстиями диаметром 9-10 мм, выбитыми вдоль продольной оси на расстоянии 8-10 мм друг от друга.

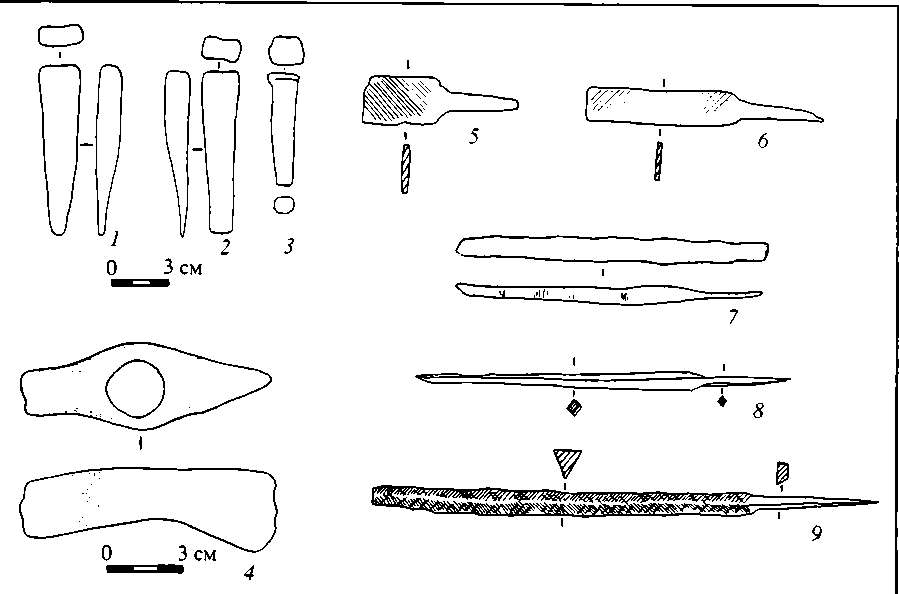

Псковская коллекция металлообрабатывающего инструмента хорошо представлена круглыми наждачными камнями, служившими в мастерских кузнецов и слесарей для обтачивания готовых изделий в холодном состоянии. Их насчитывается девять экземпляров, четыре сохранились целиком. Это очень массивные орудия, имеющие диаметр от 26 до 43 см и толщину 13-17 см. Отверстия для осей, на которые они насаживались, - овальной или прямоугольной формы. Для сравнения: известные нам опубликованные наждачные камни из Новгорода и Минска имеют диаметр 15-27 см {Гурин, 1987. С. 23; Колчин, 1985. С. 250; Загорульский, 1982. С. 260).

Находка одного из псковских наждачных камней (ПЛ-88-Х1; Н-22-275-5) уникальна (рис. 5, 2). Камень был обнаружен при исследовании производственного комплекса конца ХШ - первой четверти XIV в. в ремесленном квартале древней части Среднего города. Производственный комплекс погиб в результате пожара. Наждачный камень, насаженный на деревянную ось, лежал на дне небольшой каркасно-столбовой постройки, заглубленной в землю, верхние конструкции которой были обуглены. Местонахождение камня свидетельствовало о том, что он был выброшен как ненужный предмет после гибели мастерской.

С производственным комплексом в ремесленном квартале Среднего города связана еще одна уникальная находка (ПЛ-88-Х1/1026, 1028; К-21-177-4) -деревянная крышка от воздуходувного меха (рис. 5, 7). Она происходит из слоев ХП в. Крышка имеет клиновидную (сердцевидную) форму, длина ее - 34 см, максимальная ширина - 26 см, толщина - 2,5 см. У края расширяющейся части крышки - остатки рукояти прямоугольного сечения, с противоположной стороны - фиксирующий рычаг. У основания рукояти выточено треугольное отверстие, в районе рычага и на боковых поверхностях прослеживаются шляпки от гвоздей. Судя по небольшим размерам, крышка являлась деталью небольшого воздуходувного меха, который мог быть элементом оборудования мастерской по обработке цветных металлов или изготовлению небольших поковок из черных металлов. Известные по этнографическим материалам кузнечные мехи также имели клиновидную форму, но были значительно больших размеров (не менее 1 м в длину) (Скуратов, 1927).

На рисунках второго Остермановского тома Никоновской летописи изображено устройство древнерусской кузницы, где показан и воздуходувный мех. По размерам и форме он вполне сопоставим с псковской находкой. Как доказал А.В. Арциховский, в Никоновской летописи довольно точно отражены русские реалии XIV в. (Арциховский, 1944. С. 44, 77).

Таким образом, псковская коллекция металлообрабатывающего инструментария и элементов оборудования мастерских, несмотря на свою немногочисленность, дает наглядное представление об уровне технической оснащенности металлообрабатывающих производственных мастерских Пскова.

В коллекции находок, происходящих из напластований XII-XVII вв., представлены все наиболее важные виды инструмента для обработки черных и цветных металлов. Большая часть металлообрабатывающего инструментария средневекового Пскова находит аналогии на других древнерусских памятниках.

Однако псковский материал дает и примеры оригинальных типов специализированного инструментария. Интересна находка ювелирно-слесарной наковальни с двумя отверстиями в теле рабочей площадки. Эта наковальня, вероятно, являлась специализированным усовершенствованным инструментом для работы с мелкими поковками. Среди напильников имеется редкий инструмент с треугольным сечением полотна.

Набор клещей представлен практически всеми видами этого инструмента, использовавшимися древнерусскими мастерами: кричные, кузнечные двуручные и одноручные, клещи-кусачки, клещи для работы с цветным металлом, волочильные. Такой богатый по составу набор клещей является уникальным.

В псковских материалах хорошо представлены круглые наждачные камни разных размеров, являвшиеся инструментом кузнеца и слесаря. Эти находки свидетельствуют о существовании широкой механизации данного этапа технологического процесса обработки металла. Среди них имеется уникальная находка камня вместе с деревянной осью, дающая возможность реконструировать размеры точильного станка и отдельные особенности его устройства. Наконец, уникальна находка крышки от воздуходувного меха.

Набор инструментов отражает почти вСе этапы технологического процесса горячей и холодной обработки металлов. В целом по составу и разнообразию присутствующих в псковской коллекции орудий она сопоставима с новгородской и староладожкой коллекциями.

Немногочисленность отдельных категорий инструментария не дает оснований оценить уровень технической оснащенности металлообрабатывающих мастерских в разные исторические периоды. Однако мы видим, что уже в Х-Х1П вв. псковские металлообрабатывающие мастерские были оснащены инструментами, не уступавшими по техническому совершенству орудиям, использовавшимся в более позднее время.

Инструментарий псковских мастеров свидетельствует о хорошей технической оснащенности мастерских, в которых осуществлялся широкий спектр технологических операций, что давало возможность выпускать высококачественную продукцию.

Список литературы Орудия металлообработки и оборудование мастерских в средневековом Пскове

- Арциховский А.В., 1944. Древнерусские миниатюры как исторический источник. М.

- Загорульский Э.М., 1982. Возникновение Минска. Минск.

- Закурина Т.Ю., 1997. Топография следов железоделательного и железообрабатывающего ремесла в Пскове//Тр. VI Междунар. Конгресса славянской археологии. М. Т. 2.

- Закурина Т.Ю., 2000. Железообрабатывающее ремесло Пскова (X-XVII вв.): Автореф. дис. … канд. ист. наук. Псков; М.

- Гурин М.Ф., 1987. Кузнечное ремесло Полоцкой земли IX-XIII вв. Минск.

- Колчин Б.А., 1953. Черная металлургия и металлообработка в Древней Руси//МИА. № 32.

- Колчин Б.А., 1959. Железообрабатывающее ремесло Новгорода Великого//МИА. № 65.

- Колчин Б.А., 1985. Ремесло. Древняя Русь//Город, замок, село. М.

- Королева Э.В., 1997. Ювелирное ремесло средневекового Пскова: Автореф. дис. … канд. ист. наук. М.

- Рябинин Е.А., 1994. У истоков ремесленного производства в Ладоге (к истории общебалтийских связей в предвикингскую эпоху)//Новые источники по археологии Северо-Запада. СПб.

- Скуратов В.Ф., 1927. Деревенская кузница. Л.