Орудия сенокошения и уборки хлебов в Забайкалье в конце XIX - начале XX века

Автор: Болонев Ф.Ф.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: XIX, 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522011

IDR: 14522011

Текст статьи Орудия сенокошения и уборки хлебов в Забайкалье в конце XIX - начале XX века

Основой жизнеобеспечения русского крестьянства Забайкалья в обозначенный период было земледелие. Хлеборобы выращивали ярицу, пшеницу, овес, ячмень, гречиху, просо и огородные культуры. В течение года выполнялось несколько циклов сельскохозяйственных работ. Весной производили вспашку полей, посев, боронование. На летне-осенний период приходились два цикла работ: сенокос и уборка урожая. «Лето – припа-сиха, зима – подбериха». Именно в этот период крестьянину приходилось работать не покладая рук, в прямом смысле в поте лица. Нужно было успеть заготовить корм для животных, вовремя скосить и убрать сено, ибо по народному присловью «Сено и покойник не ждут». Заготовка сена была ежегодной заботой русского крестьянина. Старались использовать каждый погожий день. К тому же тогда не было почти никакой техники, а основными орудиями труда были коса, серп, грабли и вилы.

При знакомстве с литературой о Забайкалье не удалось найти публикаций об уборке зерновых и способах кошения трав. В отдельных работах есть лишь краткая справочная информация: «Хлеб снимали серпами и нередко косами. Молотили, где было можно, на льду или на особо устроенных токах (ладонях). Мололи на водяных мельницах простейшего устройства, а во многих местах на мельницах, устроенных во дворах и приводимых в движение лошадьми» [Забайкалье…, 1891, с. 69]. Подобные описания не дают достаточного представления о крестьянском сенокосе и страде – времени и способе уборки хлебов.

Некоторые данные по нашей теме имеются в статье А.А. Лебедевой [1969, с. 136–137]. Со ссылкой на Центральный государственный архив СССР, она приводит материалы о наиболее распространенных культурах в Забайкалье, которые распределялись следующим образом: «Яровая рожь – ярица занимала 54 % общей посевной площади, затем по площади посева – яровая пшеница (17 %), потом – овес (14 %) и гречиха (9 %). Совсем незначительны были посевы озимой ржи, ячменя и гороха». Озимые при малоснежной зиме вымерзали [Лебедева, 1969, с. 134].

О способе уборки зерновых А.А. Лебедева сообщает: «Созревший хлеб жали серпами, а овес, гречиху и полегший хлеб косили косами ли-

Рис. 1. Орудия уборки урожая.

а – деревянные грабли; б – трехрожковые вилы из березы; в – серп; г – коса.

товками с грабками. Серпы и косы привозили в село для продажи купцы из Нерчинска» [Лебедева, 1969, с. 136].

«Для скашивания низкой травы употребляли косу с длинной ручкой – литовку» [Лебедева, 1969, с. 145].

Как видим, при натуральном хозяйстве орудия уборки трав и хлебов не отличались новизной, а были известны и использовались с незапамятных времен. Так, при сборе урожая с развитием земледелия человек применял серп с каменными вкладышами, а для сенокошения – косу. Древнейшие косы для обеих рук относятся к II–III вв. н.э. Орудия и технология сбора урожая тщательно рассмотрены С.А. Семеновым [1974, с. 245–267].

Описание технологии древнерусских серпов сделал Б.А. Колчин [1953, с. 89–95]. Он исследовал 23 древнерусских серпа с 12 различных памятников и пришел к заключению, что «древнерусский серп имел вполне современную конструкцию и подобная конструкция существует уже в IX веке» [Колчин, 1953, с. 90]. По его измерениям, средняя длина лезвия серпа (по прямой) равнялась 275 мм, ширина – 25–30 мм, а толщина – 3–4 мм.

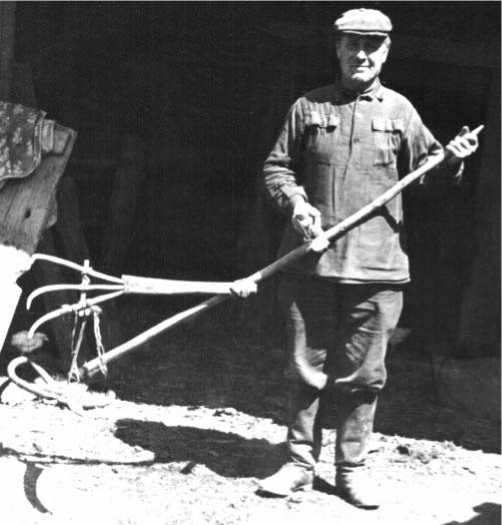

Рис. 2. Крестьянин И.И. Юрьев держит косу с грабками (с. Большой Куналей, Бурятия). Фото автора.

Иногда лезвие древнего серпа насекалось. На черенок серпа надевали деревянную рукоятку [Колчин, 1953, с. 91].

Образцы серпов из европейской части России описаны М.Д. Торен [1967, с. 60–63]. Серпы, находящиеся в Музее истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока и привезенные из Забайкалья, датированы началом XX в. Их размеры: длина рукояти 12,0–14,5 см; длина лезвия 33 см, ширина 3 см; общая длина около 45–48 см. Серпы изготовлены из железа и дерева. Нож или клинок дугообразной формы выкован из железной полосы.

Мною в экспедициях в Забайкалье (1969–2012 гг.) собран значительный вещественный материал, в т.ч. орудия уборки зерновых и кошения трав. В данной статье дано описание кос и серпов, их использования в сельскохозяйственной практике.

Серп – орудие жатвы. В Забайкалье с Успенья (28 августа) начинали жать хлеб. Жали серпом. Удалые 6 человек за день выжинали 1 десятину, т.е. примерно по 20 соток ярицы. Пшеницу жать было труднее: она короче, росла гуще и жали её чище. Ни одного колоска не пропускали, не оставляли на поле. О нерадивой жнице крестьяне говорили: «Кума сама себя бьёт, коль нечисто жнёт».

Серпом-горбатиком выжинали по 15 соток. Ярицу ставили в суслоны следующим порядком: 4 снопа внутри и по 3 снопа по их сторонам. Всего в суслон ставили по 10 снопов. Сжатую пшеницу ставили по 3 снопа в ряд, по 2 снопа сбоку и 3 снопа накладывали сверху для предохранения от осенних дождей. Снопы в суслоны ставили для просушки зерна.

В Большом Куналее Верхнеудинского округа Забайкальской области считали: «Если с суслона (10 снопов) намолачивали 2 пуда ржи (ярицы), то урожай хороший».

Детей приучали жать с 9–10 лет. Жали девочки и мальчики. Косить учили только мужчин. Семейские, начиная жать, срезали несколько колосков (сколько в руку попадет) и затыкали их за спину, говоря: «Как пшеница к земле преклоняется, так и спина моя (имярек) приклоняйся». 3 раза повторяли это присловье-заговор и начинали жать. Это делалось для того, чтобы не болела спина. После жатвы серпы «наряжали»: обвивали соломкой с колосками, затем, повесив серп на плечо, шли домой. Серп, обвитый колосом, «наряженный» на плече означал – отжались, идут со сжатого поля.

Конец жатвы называется отжинками . Их отмечали следующим образом. Жарили до красного цвета муку в латке, заваривали её кипятком и доливали свиного жира. Получался саломат . Вся семья садилась за стол и отмечала отжинки. Ели саломат, иногда пили вино и говорили: «Слава богу, зародил Господь, а мы отжались». Словом, совершали обряд, посвященный окончанию жатвы. Саломат – обрядовая пища.

За жнитво одной десятины в Забайкалье в конце XIX в. платили от 6 до 9 рублей мужчинам и женщинам поровну. За молотьбу тысячи суслонов – 45 рублей. За косьбу 1 десятины луговой травы – 3,0–3,5 рубля [Болонев, 2012, с. 60] (ГАРБ. Ф. 303. Оп. 1. Д. 24. Л. 3об).

В Забайкалье получила распространение коса-литовка. Она состояла из изогнутого стального ножа, деревянной березовой рукоятки – косьеви-ща ( косовища ), на котором крепилась ручка, огибающая древко (поэтому называлась огибкой ). Ручка крепится на косовище на уровне пупа косаря, если косу «пяткой» поставить на землю.

Хлеба похуже косили косами с грабками. Косой обычно убирали низкорослые культуры (горох, гречиху) или редкую пшеницу, ярицу, ячмень, овес. В таком случае к косе крепили грабки с тремя или четырьмя «рожками». Таким образом скошенная зерновая культура ложилась редком. Ее легче было собирать.

Уборка хлебов косами была результативнее, шла быстрее. Иногда переспевшее зерно осыпалось, что вело к потере урожая. Представляют интерес названия частей ножа косы: полотнище (полотно) представляет всю режущую часть; «пятка» прикрепляется к косьевищу . Полотно имеет лезвие ( жало ), обух – «спинку», носок – острие. Переход от полотна к «пятке» называется шейкой , а конец «пятки» – бородкой .

При косьбе задействуют обе руки. Левой держатся за верхний конец косовища, правой – за ручку-огибку. Взмахом косы от правой руки к левой подрезают растения. При правильной установке лезвия коса касается земли только спинкой ножа, т.е. тупой тыльной стороной, а лезвие при- поднято. После прохождения прокоса косу правят оселком (бруском). Притупившуюся косу отбивают на широкой «бабке» отбойным молотком с узкой ровной полоской. Иногда на самой «бабке» крепилась металлическая узкая полоска. Тогда косу били ровным обухом молотка, поставив лезвие на эту полоску.

В южных районах Бурятии начинали косить травы с Прокопьева дня 8 (21) июля. Основной сенокос начинали с Ильина дня (2 августа). Скошенное сено сушили, большие ряды разбивали или переворачивали граблями. Затем сухое сено собирали в валы и складывали в копны . Копны свозили на возвышенное место и ставили стог или зарод . Сено метали на зарод большими трехрожковыми вилами. Кто-либо опытный, находясь на стогу, подхватывал граблями охапки сена и ровно укладывал по площади зарода, суживая его к вершине. Сметанный стог огораживали жердями или плетнем. Зимой возили сено домой на санях.

Таков был способ уборки урожая и заготовки кормов в хозяйстве русских крестьян-старообрядцев, проживающих в Забайкалье. Используя несложные орудия и непрестанно трудясь, благодаря физической крепости, они добивались относительно благополучного существования, часто в экстремальных условиях.