Орудия труда населения северных предгорий Алтая начала раннего Средневековья (по материалам некрополя Горный-10)

Автор: Серегин Н.Н., Матренин С.С., Степанова Н.Ф.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты изучения орудий труда из объектов некрополя Горный-10. На данном памятнике, расположенном в Красногорском районе Алтайского края, экспедициями Алтайского государственного университета и НПЦ «Наследие» в 2000-2002 гг. исследованы 75 грунтовых погребений эпохи Тюркских каганатов. Анализируемая коллекция включает 40 ножей, пять шильев, пять игл, три тесла, два кресала, напильник, молоток-напильник, деталь плети, а также изделие с неустановленным функциональным назначением. Данные предметы в большинстве случаев были зафиксированы в составе погребального инвентаря in situ. Изучение общих и особенных морфологических признаков орудий труда с привлечением известных аналогий из памятников Северной и Центральной Азии подтвердило их бытование в рамках начального периода раннего Средневековья, в основном в границах второй половины VI - первой половины VIII в. н. э.

Орудия труда, некрополь, лесостепной алтай, раннее средневековье, хронология, погребальный обряд

Короткий адрес: https://sciup.org/147247953

IDR: 147247953 | УДК: 902/904 | DOI: 10.25205/1818-7919-2025-24-3-100-114

Текст научной статьи Орудия труда населения северных предгорий Алтая начала раннего Средневековья (по материалам некрополя Горный-10)

Для реконструкции системы жизнеобеспечения народов древности и средневековья большое значение имеет анализ орудий труда, обнаруживаемых в ходе раскопок археологических памятников. Изучение таких находок позволяет комплексно представить особенности хозяйственных занятий рассматриваемого общества, сложившийся уровень обработки различных материалов, специфику производства конкретных изделий и др. При этом рассматриваемые предметы полифункционального и узкоспециализированного назначения пред- ставляют собой консервативный элемент материальной культуры, существовавший нередко без больших изменений в течение весьма продолжительного времени.

На сегодняшний день различные аспекты изучения орудий труда населения юга Западной Сибири периода раннего Средневековья представлены лишь в кратких разделах обобщающих научных трудов, подготовленных на основе материалов Верхнего Приобья и Кузнецкой котловины [Чиндина, 1977, с. 25–27; Беликова, Плетнева, 1983, с. 11–13, 71–73; Троицкая, Новиков, 1998, с. 25–27; Илюшин, 1999, с. 39–40; Горбунов, Тишкин, 2022, с. 94–97, 100]. Несколько более проработана данная тематика по результатам раскопок памятников тюрков Алтае-Саянского региона [Нестеров, 1981; Овчинникова, 1990, с. 54–61; Кубарев, 2005, с. 72–74, 77–80]. При этом по-прежнему очевидна недостаточность исследований, посвященных морфолого-технологическим и трасологическим аспектам анализа изделий [Хоанг Ван Кхоан, 1974; Зиняков, 1988; Бородовский, 1997].

Несмотря на имеющийся опыт изысканий, отдельные вопросы в рамках интерпретации обозначенных изделий требуют дальнейшего детального рассмотрения, что обусловлено рядом факторов. Прежде всего, многие орудия труда, изготовленные из железа и дерева, имеют плохую сохранность, что выражается в утрате важных морфологических признаков, существенных для определения их функционального назначения и технологии производства. Возникают вопросы к качеству введения в научный оборот вещественных находок из давно раскопанных памятников, иногда не дающих адекватного представления обо всех характеристиках артефактов. Актуальной остается проблема выборочной или обобщенной публикации орудийных комплексов разных периодов эпохи Средневековья из отдельных регионов, в частности с территории Лесостепного Алтая.

В данном контексте большое значение имеют систематизация и анализ показательной серии орудий, сформированной в ходе раскопок могильника Горный-10 в северных предгорьях Алтая.

Характеристика источников

Некрополь Горный-10 расположен в Красногорском районе Алтайского края, на мысу правого берега р. Иша (рис. 1). В 2000–2002 гг. на территории данного памятника экспедициями Алтайского государственного университета и НПЦ «Наследие» под руководством М. Т. Абдулганеева и Н. Ф. Степановой вскрыты 75 погребений. Исследованные объекты содержали преимущественно не потревоженные захоронения по обряду одиночной ингума-ции с многочисленным сопроводительным инвентарем. Имеющиеся результаты интерпретации части полученных материалов свидетельствуют о продолжительном периоде функционирования некрополя в рамках второй половины VI – первой половины VIII в. н. э. [Аб-дулганеев, 2001; Серегин, Степанова, 2021; Seregin et al., 2022].

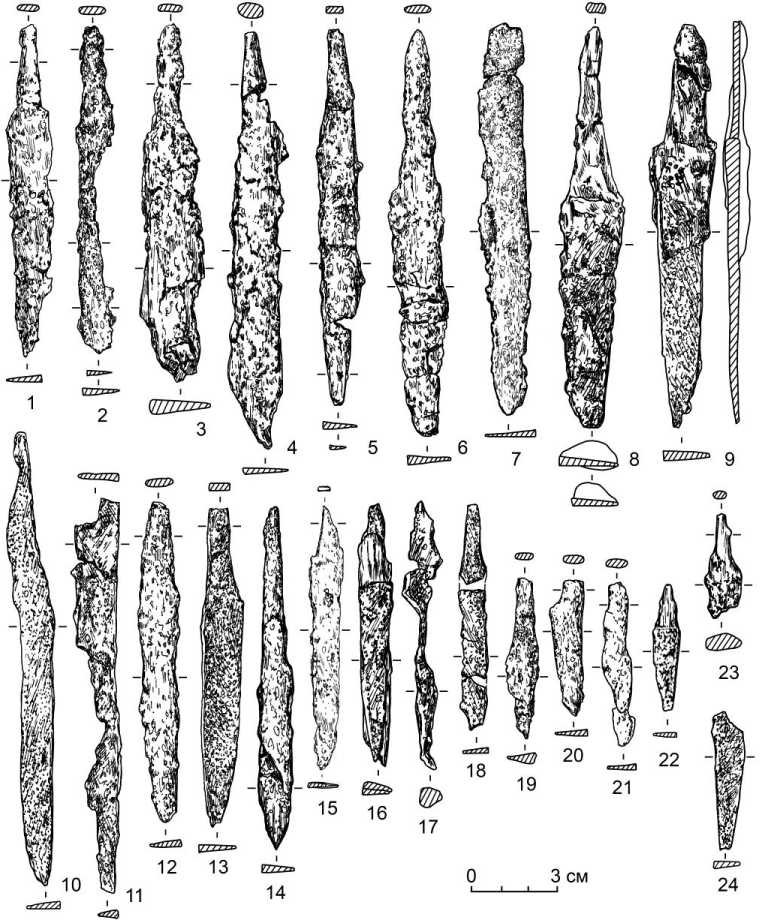

В 41-й могиле комплекса Горный-10 обнаружены орудия труда, связанные с различными сферами производственной деятельности. Самую массовую категорию находок (40 экз.) составляют железные коротколезвийные ножи (рис. 2, 3). Данные универсальные изделия режущего действия зафиксированы в 36 погребениях и представлены в отдельных объектах двумя (могилы 7, 31) и тремя (могила 37) образцами. Ножи являлись элементом сопроводительного инвентаря 18 из 23 умерших мужчин, 13 из 25 женщин, четырех из 20 детей. По документированным ситуациям размещения предметов установлено, что в большинстве захоронений они лежали у бедра (13 случаев) и в области локтевого сустава (8 случаев) преимущественно с левой стороны; на тазовых костях (8 случаев) обычно на правой половине скелета и намного реже (4 случая) возле плеча, одинаково часто слева и справа. Другие варианты локализации ножей единичны: в области живота, на груди, на нижней челюсти, за головой умершего человека. Большая часть обозначенных предметов имеет удовлетворительную сохранность.

Рис. 1. Расположение некрополя Горный-10

Fig. 1. Location of the Gorny-10 necropolis

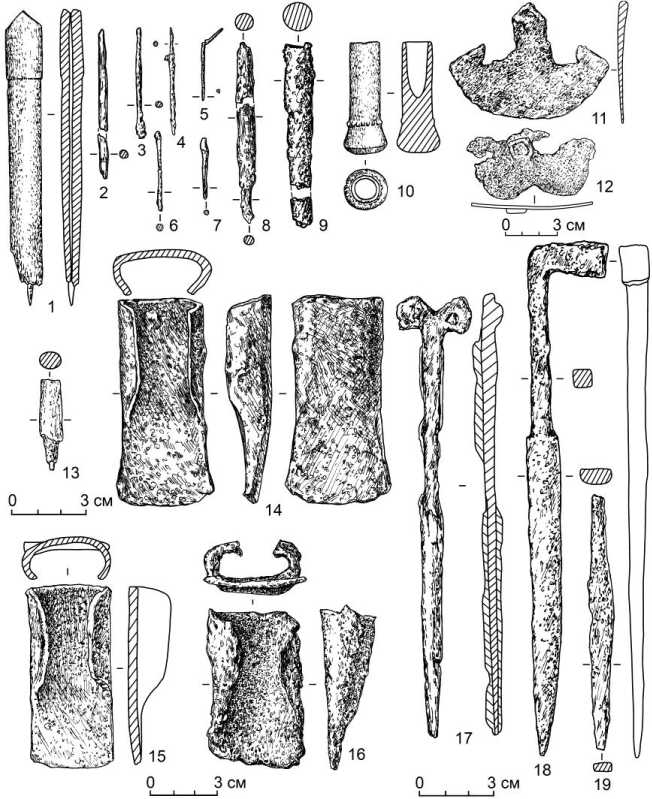

Второй по количеству предметов категорией орудийного комплекса из памятника Гор-ный-10 являются железные шилья, включающие пять экземпляров (рис. 4, 1 , 2 , 8 , 13 , 17 ). Все такие изделия колюще-проворачивающего действия были помещены в захоронения женщин разного возраста (могилы 4, 51, 60, 62). Расположение их в могилах относительно костных останков варьировало: у левого бедра (два случая), у правого локтя (два случая), рядом с кистью левой руки.

К числу редко сохраняющихся мелких орудий относятся пять железных игл (рис. 4, 3–7 ). Такие изделия были зафиксированы в захоронениях трех женщин (могилы 20, 40, 45), юноши 16–17 лет (могила 38) и ребенка 1,5–2 лет (могила 19). Расположение игл относительно покойного отличалось большим разнообразием: на грудной клетке, в области пояса (в подвешенной к ремню сумочке), на нижней челюсти, возле левого бедра и в проекции колена левой ноги.

В трех мужских погребениях (могилы 7, 27, 69) обнаружены железные тесла (рис. 4, 14– 16 ). Такие предметы могут рассматриваться в качестве узкоспециализированных инструментов плотницкого дела, хотя не исключено их использование и в военном деле [Грязнов, 1956, с. 150; Нестеров, 1981, с. 172; Худяков, 1986, рис. 55, 56, с. 160–162, 198–200]. В двух случаях данные орудия лежали в области головы, и в одном – на правом колене покойного. В могиле 7 тесло располагалось вместе с костяным стременем и, возможно, было помещено в переметную суму, притороченную к седлу.

Кроме того, в процессе исследования некрополя Горный-10 идентифицированы весьма редкие категории орудий: железные молоток-напильник (рис. 4, 18) и напильник (рис. 4, 19), найденные в могиле 69 в проекции головы мужчины; железные кресала (рис. 4, 11, 12), обнаруженные в захоронении ребенка 11–12 лет (могила 67) у левого плеча и в захоронении че- репа мужчины 35–40 лет (могила 69); костяная (роговая) деталь плети 1 (рис. 4, 10) из погребения женщины (могила 60), располагавшаяся на правой половине грудной клетки; железный массивный предмет с неопределенным функциональным назначением (рис. 4, 9) в мужском захоронении (могила 23), лежавший между правой кистью и головкой правого бедра.

Рис. 2. Ножи из объектов некрополя Горный-10:

1 – могила 1; 2 , 19 – могила 6; 3 , 20 – могила 7; 4 – могила 8; 5 – могила 10; 6 – могила 14; 7 – могила 21; 8 – могила 27; 9 – могила 33; 10 – могила 68; 11 , 13 , 17 , 18 – могила 37; 12 – могила 16; 14 – могила 23; 15 – могила 9; 16 , 23 – могила 31; 21 – могила 12; 22 – могила 73; 24 – могила 66 ( 1–24 – железо)

-

Fig. 2. Knives from the objects of Gorny-10 necropolis:

-

1 – grave 1; 2 , 19 – grave 6; 3 , 20 – grave 7; 4 – grave 8; 5 – grave 10; 6 – grave 14; 7 – grave 21; 8 – grave 27; 9 – grave 33; 10 – grave 68; 11 , 13 , 17 , 18 – grave 37; 12 – grave 16; 14 – grave 23; 15 – grave 9; 16 , 23 – grave 31; 21 – grave 12; 22 – grave 73; 24 – grave 66 ( 1–24 – iron)

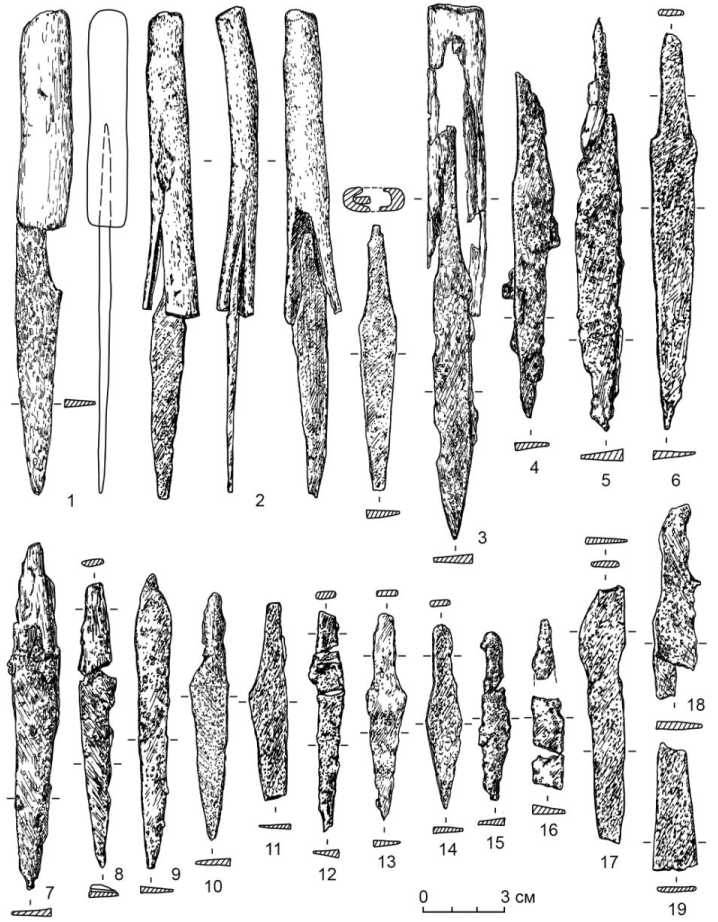

Рис. 3. Ножи из объектов некрополя Горный-10:

1 – могила 11; 2 – могила 54; 3 – могила 34; 3 – могила 34; 4 – могила 43; 5 – могила 51; 6 – могила 61; 7 – могила 38; 8 – могила 39; 9 – могила 52; 10 – могила 44; 11 – могила 72; 12 – могила 58; 13 – могила 62; 14 – могила 67; 15 – могила 47; 16 – могила 45; 17 , 19 – могила 74; 18 – могила 41 ( 1–3 – железо, кость (рог); 4–19 – железо)

-

Fig. 3. Knives from the objects of the Gorny-10 necropolis:

-

1 – grave 11; 2 – grave 54; 3 – grave 34; 3 – grave 34; 4 – grave 43; 5 – grave 51; 6 – grave 61; 7 – grave 38; 8 – grave 39; 9 – grave 52; 10 – grave 44; 11 – grave 72; 12 – grave 58; 13 – grave 62; 14 – grave 67; 15 – grave 47; 16 – grave 45; 17 , 19 – grave 74; 18 – grave 41 ( 1–3 – iron, bone (horn); 4–19 – iron)

Охарактеризованная представительная серия артефактов из объектов некрополя Гор-ный-10, связанных с производственной деятельностью, представляет широкие возможности для морфологического и классификационного анализа изделий, а также их последующего сопоставления с известными вещественными материалами из средневековых археологических комплексов Северной и Центральной Азии. Основная цель такой работы заключается в получении дополнительных сведений об общих и особенных чертах материальной культу- ры населения северных предгорий Алтая, а также в уточнении относительной датировки отдельных изделий в контексте процессов межкультурного взаимодействия народов лесостепной и горной зон.

Анализ и интерпретация материалов

Коллекция орудий труда, полученная в ходе раскопок некрополя Горный-10, включает 40 ножей, пять шильев, пять игл, три тесла, два кресала, напильник, молоток-напильник, деталь плети, изделие с неустановленным функциональным назначением. Данные предметы в большинстве случаев были зафиксированы в составе погребального инвентаря in situ .

Рис. 4. Шилья ( 1 , 2 , 8 , 12 , 17 ), иглы ( 3–7 ), деталь плети ( 10 ), кресала ( 11 , 12 ), тесла ( 14–16 ), молоток-напильник ( 18 ), напильник ( 19 ), орудие с неопределенным функциональным назначением ( 9 ) из объектов некрополя Горный-10: 1 , 10 , 13 – могила 60; 2 – могила 37; 3 – могила 19; 4 – могила 20; 5 – могила 40; 6 – могила 45; 7 – могила 38; 8 – могила 4; 9 – могила 23; 11 – могила 67; 14 – могила 27; 12 , 15 , 18 , 19 – могила 69; 16 – могила 7; 17 – могила 62 ( 1 , 13 – железо, кость (рог); 3–9 , 11 , 12 , 14–19 – железо; 10 – кость (рог))

Fig. 4. Awls ( 1 , 2 , 8 , 12 , 16 ), needles ( 3–7 ), part of a whip ( 10 ), flint ( 11 , 12 ), adze ( 14–16 ), hammer-file ( 18 ), file ( 19 ), tool with an uncertain functional purpose ( 9 ) from the objects of the Gorny-10 necropolis: 1 , 10 , 13 – grave 60; 2 – grave 37; 3 – grave 19; 4 – grave 20; 5 – grave 40; 6 – grave 45; 7 – grave 38; 8 – grave 4; 9 – grave 23; 11 – grave 67; 14 – grave 27; 12 , 15 , 18 , 19 – grave 69; 16 – grave 7; 17 – grave 62 ( 1 , 13 – iron, bone (horn); 3–9 , 11 , 12 , 14–19 – iron; 10 – bone (horn))

Рассмотрение особенностей распространения ножей позволяет сделать вывод о том, что они сопровождали людей, относящихся ко всем половозрастным группам раннесредневекового населения, обнаруживались одинаково часто в «бедных» и «богатых» захоронениях. При этом в некрополе Горный-10 ножи находились у 78,2 % умерших мужчин, 52 % женщин, 20 % детей. Размещение рассматриваемых изделий в могилах демонстрирует большую вариативность с выраженной тенденцией преобладания их локализации у бедра, локтя и тазовых костей умершего, с правой и с левой стороны.

Все зафиксированные ножи имели короткий (менее 12 см) однолезвийный клинок с толщиной спинки не более 0,3 см и треугольным поперечным сечением и черен для насаживания рукояти из органических материалов. Переход поражающей части в рукоять мог быть оформлен одним или двумя покатыми плечиками либо без таких элементов. Осуществлена классификация удовлетворительно сохранившихся экземпляров по таким морфологическим признакам, как форма спинки клинка, положение рукояти относительно продольной оси клинка, конструкция и материал рукояти. В результате выделены несколько модификаций ножей 2 .

Тип 1 – со слегка выгнутой спинкой и прямым череном для отдельно изготовленной деревянной или костяной (роговой) рукояти 3 из могил 1, 6–8, 11, 14, 16, 21, 23, 27, 31, 34, 38, 39, 44, 54, 67 (рис. 2, 1 , 3 , 4 , 6 – 8 , 12 , 14 , 16 , 19 ; 3, 1–3 , 7 , 8 , 10 , 14 , 15 ).

Тип 2 – с прямой спинкой и прямым череном для отдельно изготовленной деревянной рукояти из могил 7, 10, 37, 43, 51, 52, 61, 62, 73 (рис. 2, 5 , 13 , 20 , 22 ; 3, 4–6 , 9 , 13 ).

Тип 3 – с прямой спинкой и наклоненным в сторону лезвия череном для отдельно изготовленной деревянной рукояти из могил 9, 33, 58, 68 (рис. 2, 9 , 10 , 15 ; 3, 12 ).

Следует отметить, что одним из критериев функционального назначения данных орудий является длина лезвия, а также характер изношенности режущего полотна конкретных экземпляров, который может быть диагностирован только в ходе специального трасологического исследования. На основе учета длины лезвия бытовые ножи представляется возможным условно разделить на три группы: 1) миниатюрные (до 5 см), 2) средние (от 5 до 9 см), 3) крупные (более 9 см).

Рассмотренная выборка систематизированных находок демонстрирует преобладание у населения, оставившего могильник Горный-10, бытовых ножей со слегка выгнутой спинкой и прямым череном для отдельно изготовленной деревянной рукояти. Широкое распространение таких изделий в Алтае-Саянском регионе произошло со II в. н. э. [Вайнштейн, Дьяконова, 1966, табл. VIII, 1-3 , 7 , 9-12 , 16 , 18 ; Соенов, Константинова, 2015, с. 20-21, рис. 5; Тишкин и др., 2018, с. 126, табл. 36–37; Серегин и др., 2022, с. 91, табл. 27; 2023, с. 156–158]. Ножи, похожие на образцы анализируемой серии, существовали на протяжении длительного времени, а имеющиеся многочисленные аналоги из археологических памятников эпохи Средневековья в разных частях Евразии не позволяют уточнить их датировку.

Весьма разнообразными являются железные шилья , которые являлись элементом сопроводительного инвентаря женщин, похороненных в рассматриваемом некрополе. Рабочая часть данных изделий представляет собой прямой и узкий (до 0,3 см) стержень с круглым или граненым сечением разной длины (от 0,8 до 9,8 см). По особенностям оформления перехода рабочей части в рукоять шилья анализируемого собрания можно классифицировать следующим образом.

Тип 1 – с тонким череном для накладной (рис. 4, 1 ) и насадной (рис. 4, 12 ) костяной (роговой) рукояти разной длины (от 2,5 до 11 см) из могилы 60.

Тип 2 – с не отделенным от рабочей части тонким череном, на который насаживалась деревянная рукоять, сохранившаяся в виде тлена, из могилы 37 (рис. 4, 2 ).

Тип 3 – с отделенным от рабочей части толстым череном (длина 6 см) для деревянной рукояти или кожаной оплетки из могилы 4 (рис. 4, 8 ).

Тип 4 – с выделенной цельной металлической рукоятью (длина 8 см) с волютообразным навершием, вероятно, с кожаной или берестяной оплеткой из могилы 62 (рис. 4, 17 ).

Рассматриваемые изделия не подлежат надежной хронологической атрибуции. При этом в качестве ближайшего аналога шилу с короткой костяной (роговой) рукоятью типа 1 целесообразно указать образец из погребального комплекса в Новосибирском Приобье, относящийся к VI–VII вв. н. э. [Троицкая, Новиков, 1998, с. 27, рис. 13, 19 ]. Железное шило типа 3 может быть сопоставлено с костяным изделием, также происходящим из комплекса верхнеобской культуры VII – начала VIII в. н. э. [Там же, с. 56, рис. 14, 14 ]. В отношении экземпляра с волютообразным навершием (тип 4) следует отметить, что похожее декоративное решение иногда встречается у ножей саратовской культуры Кузнецкой котловины конца VI – VIII в. н. э., а также у сросткинского населения Алтайской лесостепи во второй половине IX – первой половине X в. н. э. [Илюшин, 1999, рис. 36, 9 ; Горбунов, 2006, с. 81, рис. 66, 8 ].

Показательными являются три железных тесла (рис. 4, 14–16 ), найденные в мужских захоронениях некрополя Горный-10. Общая длина этих изделий варьирует от 6,4 до 8,7 см, из которой больше половины приходится на несомкнутую втулку (размеры 4,5–5,4 × 3,6– 4,2 см) для деревянной рукояти, расположенной в одной плоскости с топорищем. Втулка плавно (без плечиков) переходит в рабочую часть шириной 3,4–4,2 см с расширяющимся дуговидным лезвием. Тесла могут быть отнесены к узкоспециализированным инструментам, связанным с деревообработкой, хотя вполне понятно, что возможности их использования несколько шире [Нестеров, 1981, с. 171–172]. В Северной Азии наиболее ранние свидетельства использования таких предметов происходят из комплексов Среднего Приобья и Минусинской котловины рубежа эр [Чиндина, 1984, с. 28, рис. 26, 8 ; Кузьмин, 2011, с. 206]. Они приходят на смену железным кельтам-топорам с замкнутой широкой втулкой и коротким лезвием, а также тесловидным орудиям III в. до н. э. – I в. н. э. [Троицкая, 1979, с. 11–12; Кунгурова, Оборин, 2013, с. 133, рис. 10, 1 ; 11, 2 ]. Начальную дату распространения железных тесел на территории Лесостепного Алтая демонстрируют находки похожих по конструкции экземпляров в археологических материалах Верхнего Приобья, предгорий Кузнецкого Алатау и Алтая, относящиеся к периоду не ранее II в. н. э. [Грязнов, 1956, табл. LII, 17 ; Ширин, 2003, табл. XLIX, 3 ; LI, 2 ; LI, 2 ; LXII, 26 ; XCV, 19 ; Соенов, Константинова, 2013, рис. 1, 1–3 ; Тишкин и др., 2018, с. 151, 153; Кунгурова, Абдулганеев, 2019, рис. 70, 1 ; Серегин и др., 2022, с. 93–94]. Опираясь на сформировавшиеся представления об эволюции тесел в эпоху Средневековья, можно сделать заключение, что экземпляры из некрополя Горный-10, имеющие короткое лезвие и втулку без плечиков, относятся к модификациям, наиболее часто используемым у народов Северной и Центральной Азии в VI–VIII вв. н. э. [Нестеров, 1981, с. 169–172; Овчинникова, 1990, с. 58–59; Кубарев, 2005, с. 72; Соенов, Константинова, 2015, рис. 6].

Уникальным для памятников Алтая является обнаруженный в некрополе Горный-10 железный молоток-напильник Г-образной формы (рис. 4, 18), относящийся к комбинированным инструментам мастеров, работавших с металлом, возможно, ювелиров [Митько, Давыдов, 2018, с. 73, рис. 2, 3]. Общая длина изделия составляет 21 см, из которых 13 см приходятся на опиловочное полотно с приостренным окончанием, а остальная часть – на рукоять с ударным бойком. В известных на сегодняшний день археологических материалах с территории Южной Сибири V–XIV вв. н. э. аналогичные орудия представлены всего несколькими целыми и фрагментированными образцами, среди которых в рамках настоящего исследования наиболее важными являются экземпляры из культурно близкого к комплексу Горный-10 могильника Саратовка в Кузнецкой котловине, датирующегося концом VI – началом VIII в. н. э. [Илюшин, 1999, рис. 27, 7; 31, 1]. Безусловно, рассматриваемая находка молотка-напильника из северных предгорий Алтая свидетельствует о достаточно развитой технологии в изготовлении разнообразных декоративных изделий ремесленниками локальной группы, оставившей некрополь Горный-10, а также отражает контакты с народами, знакомыми с передовым инструментарием для обработки металла в раннем Средневековье. Необходимо отметить, что вместе с данным предметом в могиле 69 обнаружен также железный напильник в виде четырехгранного бруска размерами 10,5 × 0,7 × 0,4 см (рис. 4, 19). По своему облику он относится к типичным для опиловочных операций орудиям [Беликова, Плетнева, 1983, рис. 4, 8; 5, 17; Чиндина, 1991, рис. 25, 11; Соенов, Константинова, 2015, рис. 8].

Весьма редким элементом материальной культуры населения Лесостепного Алтая в начальный период раннего Средневековья является обнаруженная в женском захоронении (могила 60) костяная (роговая) деталь плети (рис. 4, 10 ) в виде трубочки длиной 4,6 см с утолщением у одного края и продольным глухим отверстием, орнаментированной выпуклинами («жемчужинами»). Плети с типологически близкими конструктивными элементами, выполнявшими функцию навершия («набалдашника»), зафиксированы на сопредельных территориях в памятниках тюрков Алтая второй половины VI – IX в. н. э., а также у населения верхнеобской культуры Новосибирского Приобья и саратовской культуры Кузнецкой котловины конца VI – VIII в. н. э. [Бородовский, 1993, с. 180–181, рис. 2; Кубарев, 2005, с. 78–79, табл. 13, 8 ; 17, 7 ; 28, 6 ; 42, 1 ; 128, 18 ; Троицкая, Кандыба, 2007, рис. 1, 3 ]. Не исключено, что появление таких изделий у народов лесостепной зоны Северной Азии связано с влиянием материальной культуры тюрков в период существования Тюркских каганатов.

В ходе раскопок объектов некрополя Горный-10 найдены пять железных иголок (рис. 4, 3–7 ), которые были элементом погребального инвентаря трех женщин, юноши и ребенка. В археологических памятниках раннего Средневековья данные предметы встречаются крайне редко [Кубарев, 2005, с. 76, рис. 22, 9 ].

Значительный интерес представляют обнаруженные в погребении ребенка (могила 67) и в одиночном захоронении черепа мужчины (могила 69) железные пластинчатые кресала с фигурными лопастями (рис. 4, 11 , 12 ). Такие приборы для добывания огня по своему облику относятся к изделиям тюркского образца, которые носились в сумочках или пришивались к ним и, как правило, подвешивались к поясу с правой стороны, о чем свидетельствуют вещественные находки, а также изображения на каменных изваяниях. Данные предметы характерны для раннесредневековых комплексов не ранее середины VII в. н. э. [Распопова, 1980, рис. 86, 1 ; Кирюшин и др., 1998, рис. 5, 11 ; Кубарев, 2005, с. 56, рис. 15, 1 , 4 , 5 , 16 ; Васютин, 2009, рис. 6, 49 , 67 ; Митько, 2009, с. 220–221].

Помимо обозначенных орудий труда в ходе раскопок некрополя Горный-10 зафиксирован фрагмент железного стержня длиной 7,5 см, диаметром 1,1 см (рис. 4, 9 ), функциональная атрибуция которого проблематична.

Заключение

Сформированная в результате раскопок погребального памятника Горный-10 довольно многочисленная серия орудий труда включает как массовые и универсальные, так и достаточно редкие специализированные изделия. Изучение особенностей распределения разных категорий предметов в исследованных объектах дает основания для заключения о том, что наиболее стандартизированным был набор таких находок в мужских захоронениях, представленный ножами, теслами, напильником, молотком-напильником. Достаточно разнообразным выглядит комплекс орудий в могилах женщин (ножи, шилья, иглы, плеть) и детей (ножи, кресало, игла). Выявленная значительная вариативность размещения большинства типов орудий в захоронениях, судя по всему, не связана с половозрастными и социальными различиями в прижизненном статусе умерших людей. В отношении могилы 69 предварительно можно высказать предположение о том, что похороненный в ней мужчина был мастером, специализировавшимся на обработке металлов.

Анализ общих и особенных морфологических признаков орудий труда из некрополя Гор-ный-10 с привлечением известных аналогий из археологических комплексов Северной и Центральной Азии подтвердил их бытование в рамках начального периода раннего Сред- невековья, в основном совпадающего со временем существования Тюркских каганатов (вторая половина VI – первая половина VIII в. н. э.). Состояние доступных вещественных источников, несмотря на наличие известного количества параллелей, пока не позволяет однозначно рассматривать генезис большинства категорий изучаемого орудийного комплекса в контексте процессов межкультурного взаимодействия населения северных предгорий Алтая с тюрками, а также с народами Верхнего Приобья и Кузнецкой котловины. Введенные в научный оборот материалы расширяют корпус данных для анализа системы жизнеобеспечения населения Лесостепного Алтая в раннем Средневековье, реализация которого требует участия широкого круга специалистов. В заключение подчеркнем, что специальной проработки требует вопрос о технологии производства и особенностях использования отдельных предметов.