Оружие населения Синьцзяна в позднем средневековье и новое время (по материалам немецких исследователей начала ХХ века)

Автор: Борисенко Алиса Юлиевна, Худяков Юлий Сергеевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Китая

Статья в выпуске: 4 т.15, 2016 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены предметы вооружения эпохи позднего Средневековья и Нового времени, обнаруженные на территории Синьцзяна германскими научными экспедициями в начале ХХ в., которые были в основном организованы Берлинским музеем народоведения и Этнографическим обществом. Прослежены основные события, относящиеся к истории изучения Восточного Туркестана немецкими учеными со второй половины XIX в. В сочинении одного из немецких исследователей, руководивших работой нескольких турфанских экспедиций, Альберта фон Ле Кока, подчеркнуто, что после завоевания Синьцзяна войсками империи Цин оружие у местного населения было почти полностью изъято. В трудах немецких ученых приведены описания «туркестанских» сложносоставных луков, широко распространенных в Центральной Азии в Древности и Средневековье, но к началу ХХ в. не использовавшихся в качестве стрелкового оружия. В качестве метательного оружия население Восточного Туркестана продолжало использовать пращи. В ближних боях воины могли атаковать противника копьями на длинных деревянных древках с железными наконечниками и кистями из конских волос. Они имели на вооружении сабли китайского производства с изогнутыми клинками, в ближнем бою атаковали противников булавами и дубинами. Результаты изучения оружия подробно проанализированы и опубликованы А. фон Ле Коком. В настоящее время исследованные немецкими учеными предметы вооружения из Восточного Туркестана могут быть дополнены материалами из музейных коллекций разных городов этого региона, изученных одним из авторов настоящей статьи в 1990 г.

Оружие, луки, сабли, булавы, синьцзян, позднее средневековье, новое время

Короткий адрес: https://sciup.org/147219575

IDR: 147219575 | УДК: 903.233

Текст научной статьи Оружие населения Синьцзяна в позднем средневековье и новое время (по материалам немецких исследователей начала ХХ века)

В конце XIX – начале XX в. значительный вклад в изучение древностей и традиционных культур Синьцзяна внесли европейские и российские исследователи. В течение этого периода они обследовали, проанализировали и сохранили для науки многие уникальные памятники фресковой живописи, провели раскопки отдельных археологических комплексов, описали характерные черты жизни и быта разных этнических групп, населяющих современный Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) Китая [Восточный Туркестан, 1988. С. 19–28; 1992. С. 222–225, 271–276, 334–336; 2000. С. 218–226; Кляшторный, Колесников, Басханов, 1991. С. 125–129; Худяков, Комиссаров, 2002. С. 15–23; Попова, 2008. С. 37–38; Борисенко, 2011б.

-

С. 33–36]. В последующие десятилетия археологические исследования в этом регионе проводили китайские ученые. В конце прошлого столетия, благодаря усилиям ЮНЕСКО, на территории Синьцзяна была проведена международная научная экспедиция, осмотрены многие археологические памятники и музейные коллекции [Худяков, 1991. С. 71–72].

Первыми европейцами, совершившими путешествие в этот регион в 1856 г., были немецкие ученые Герман и Роберт Шлагинтвейты. Путешествие в следующем году в Восточный Туркестан их брата Адольфа Шлагинтвейта окончилось трагически. Он попал в плен к кашгарскому правителю Вали-хану и был казнен по его приказу [Колесников, 2006. C. 26].

Несмотря на этот трагический случай, в начале ХХ в. немецкие ученые, археологи, этнографы и ориенталисты активно работали в Синьцзяне, который входил в состав Цинской империи. Одним из первых в их числе начал проводить исследования в Турфане германский востоковед Георг Хут (см.: [Борисенко, 2011б. С. 33]). Результаты своих исследований он изложил в статье, в которой описал археологические находки и упомянул памятники письменности. По его мнению, в антропоморфных изображениях на керамических сосудах прослеживаются следы греческого и буддийского влияния [Huth, 1901. S. 154]. В 1902–1903 гг. в Синьцзяне работала германская экспедиция, организованная при поддержке Берлинского музея народоведения и Этнографического общества, под руководством Альберта Грюнведеля. В ее составе принимали участие Георг Хут и Теодор Бартус. Они посетили Урумчи, Турфан, Карашар, Кучу и Кашгар, обследовали Идикут-шари, Безеклик и другие археологические памятники [Попова, 2008. С. 37]. В 1904–1905 гг. в Восточном Туркестане проводила работы вторая германская экспедиция под руководством сотрудника Берлинского музея народоведения Альберта фон Ле Кока, в которой принял участие Т. Бартус. Немецкие ученые продолжили исследования в Турфане, Яр-Хото, Сенгаме и Безеклике. В 1905 г. приступила к работам третья германская экспедиция во главе с А. Грюнведелем. Обе экспедиции объединились и продолжили работы в пещерных храмах Кызыла, в Куче и Кум-Туре. В 1906 г. они работали в окрестностях г. Кур-ля, на храмовом комплексе Шикшин, совершили маршруты в Туюк и Хами. Четвертая германская экспедиция под руководством А. фон Ле Кока работала в Куче в 1913–1914 гг. [Попова, 2008. С. 37–38]. В числе исследованных древностей были изучены разнообразные рукописные памятники, в том числе буддийские и манихейские религиозные тексты, древнетюркские рунические документы, фрески и скульптуры, а также архитектурные комплексы древних и средневековых народов Восточного Туркестана. Памятники буддийского культового искусства были обстоятельно исследованы А. Грюнведелем [Grunwedel, 1912]. Составленный им обзор предметов «ламайского культа» из коллекции Э. Э. Ухтомского был издан только в 1970 г. Среди приведенных в этом издании буддийских изображений есть рисунок синкретичного существа с луком и стрелой в руках [Грюнведель, 1970. С. 25]. Древнетюркские рунические тексты, обнаруженные немецкими учеными в Восточном Туркестане, изучались А. фон Ле Коком [Le Coq, 1919. S. 4]. Он также ввел в научный оборот собранные немецкими учеными изображения на фресках, в том числе детальные рисунки оружия и доспехов «тохарских» и уйгурских воинов и сцены военных нападений [Le Coq, 1923. S. 21, Taf. 20; 1925. S. 11–15, 21; 1928. S. 65–67, 169–174; Le Coq, Waldschmidt, 1928. S. 85, Taf. 21].

Среди собранных германскими исследователями материалов важное значение для изучения истории военного искусства имеют предметы вооружения населения этого региона, относящиеся к эпохе позднего Средневековья и Новому времени. В одной из книг А. фон Ле Кока отмечено, что после завоевания Восточного Туркестана в XVIII в. маньчжурские власти предприняли меры для «обезоруживания туземного населения», поэтому традиционные формы холодного оружия сохранились «лишь как редкость» [Le Coq, 1916. S. 35].

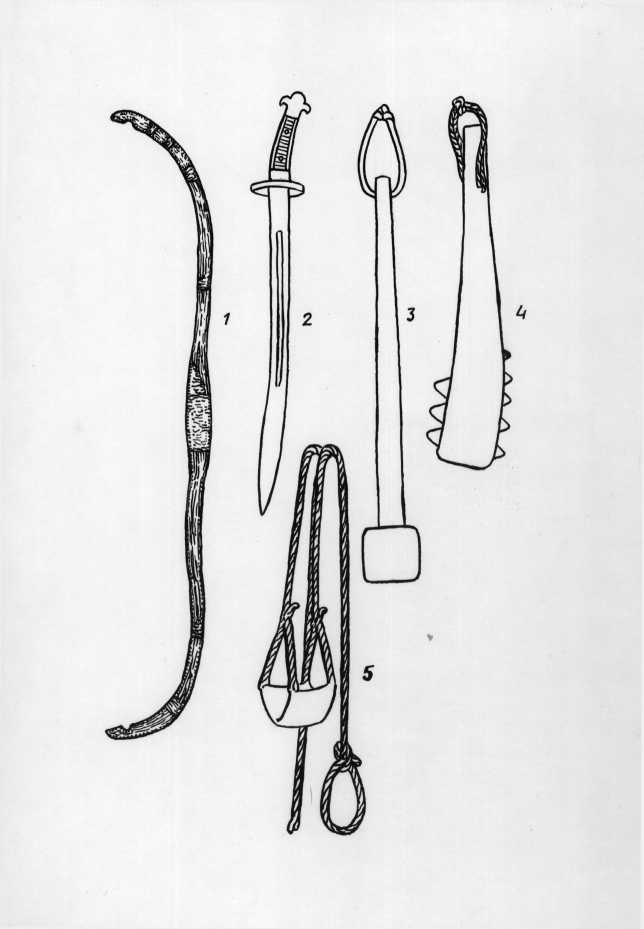

Исследователь отметил, что к началу XX в. «туземный лук» в качестве оружия дистанционного боя «совершенно исчез» из употребления. В Куче ему удалось осмотреть несколько, как он считал, «китайских луков» и «принадлежащих к ним обесцененных стрел». При этом ему было сказано, что эти луки не похожи на те, которые в прошлом использовались восточно-туркестанскими лучниками. По его собственному мнению, у местного населения был на вооружении «тюрко-персидский рефлексирующий лук» [Ibid.]. «Туркестанские» луки под- робно описаны в статье другого немецкого ученого того времени Ф. фон Лушана. Согласно описанию, такой лук состоит «в меньшей части из дерева», «укреплен толстой прослойкой из рога буйвола или козерога», а с внешней стороны «укреплен множеством слоев плотно прилегающих высушенных ахилловых сухожилий крупного рогатого скота». Кибити таких луков «плотно обматываются кожей ящерицы, змеи или другим подобным материалом» [Luschan, 1899. S. 227]. В то время, когда исследователь работал над изучением данной темы, в Берлинском музее народоведения хранилась большая коллекция сложносоставных этнографических луков из Туркестана [Борисенко, 2011а. С. 83]. Феликс фон Лушан весьма высоко оценил качества «туркестанского» сложносоставного лука, который отнес к «оружию первого ранга», стоявшего на вооружении еще в Древности. С его помощью лучники не только поражали врагов в дистанционных боях, но и охотились на крупных хищников [Luschan, 1899. S. 229–239]. Судя по приведенному изображению, «туркестанский» лук должен был представлять собой оружие дистанционного боя с деревянной кибитью, усиленной роговыми накладками и в местах перехода от плеч к концам обмотанной сухожилиями. В середине лука сохранилась обклейка из бересты (см. рисунок, 1). Вероятно, кибить должны были обклеить берестой по всей поверхности.

Предметы вооружения населения Восточного Туркестана: 1 – туркестанский лук (по Ф. фон Лушану); 2 – сабля; 3 – булава; 4 – дубина; 5 – праща (по А. фон Ле Коку)

В состав оружия дистанционного боя воинов Восточного Туркестана входили пращи. Согласно описанию А. фон Ле Кока, они представляли собой сплетенный из «овечьего волоса» прямоугольник, который использовался в качестве сумки для кремневого снаряда (см. рисунок, 5 ). К ее концам крепились шнуры, которые соединялись между собой; один из них оканчивался петлей [Le Coq, 1916. S. 37]. При метании каменного снаряда пращник одевал петлю на ладонь правой руки, помещал камень в сумку, раскручивал над головой, затем выпускал один конец, который не имел петли, после чего снаряд летел к намеченной цели.

По сообщению А. фон Ле Кока, в пос. Кара-Ходжа он осмотрел единственный сохранившийся у местных жителей наконечник копья – найза, с плоским в сечении пером удлиненно-треугольной формы и узкой воронкообразной втулкой. Длина копья с древком 2,5 м; ниже наконечника на древке крепился «пучок конских волос» – бунчук [Ibid. 1916. S. 35].

В сочинении данного автора упомянута также сабля: рубяще-колющий клинок «китайской формы» из окрестностей пос. Маралбаши. Некоторые названия деталей этого оружия ближнего боя были уточнены у его владельца. Длина сабли от набалдашника на рукояти до острия – 85 см, ширина клинка – 4 см. На клинке имеются долы, которые автор назвал «желобками для крови» (см. рисунок, 2 ). Он отметил, что данный клинок «легкий, эластичный», при ударе дает «ясный звонкий звук». Ножны изготовлены из дерева тополя и покрыты выделанной кожей зеленого цвета; снабжены тремя металлическими обоймами и двумя пластинчатыми петлями для подвешивания с многочисленными зубцами; нижний конец оформлен массивным наконечником [Ibid. S. 35, 37, Fig. 1].

В составе ударного оружия ближнего боя изучена булава из прочного твердого дерева с окованной железом ударным навершием (см. рисунок, 3 ). Ее деревянная рукоять (длина 32 см) снабжена кожаной петлей в качестве «ручного ремня» [Ibid. S. 37, Fig. 3]. В отдельный вид такого оружия выделена «дубина» (томак). Она представляет собой массивную, прямоугольную в сечении рукоять с расширенной частью, снабженной железными шипами, длина – 35 см (см. рисунок, 4 ). Рукоять дополнена петлей из двойного, сплетенного кожаного ремня [Ibid. S. 27, Fig. 4].

К предметам вооружения А. фон Ле Кок отнес также «пастушеский нож» (пичак). Он представляет собой однолезвийный прямой клинок с остроугольным острием и покатыми плечиками со спирально скрученной рукоятью, в кольцевое навершие которой продето несомкнутое кольцо [Ibid. S. 37, Fig. 6]. Отмечен также кинжал со скругленным острием, прямым двулезвийным клинком, шипастым перекрестьем с кольцами на концах, прямой рукоятью и кольцевым навершием. На поверхности клинка имеется орнамент [Ibid. Taf. I, 3].

Собранные и введенные в научный оборот немецкими исследователями предметы вооружения могут служить важным источником по истории военного дела населения Синьцзяна в рассматриваемый хронологический период. В настоящее время эти данные могут быть дополнены новыми материалами из музейных коллекций разных городов Северо-Западного Китая, которые были обследованы в ходе работы экспедиции ЮНЕСКО по Шелковому пути в начале 1990-х гг. Один из авторов настоящей статьи в музеях гг. Чжанье, Цзюцюань, Дуньхуан в пров. Ганьсу, Курля, Куча и Урумчи в СУАР изучил луки и стрелы, мечи, сабли, шлемы и доспехи, которые были на вооружении у воинов, служивших в этом регионе при династиях Мин и Цин [Худяков, 1995. С. 34–42; 2002. С. 419]. Полученные сведения должны помочь в общей оценке комплексов вооружения воинов разных этносов, проживавших на территории Синьцзяна в позднем Средневековье и Новое время.

Список литературы Оружие населения Синьцзяна в позднем средневековье и новое время (по материалам немецких исследователей начала ХХ века)

- Борисенко А. Ю. «Туркестанские» сложносоставные луки (по материалам Ф. Лушана) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2011а. Т. 10, вып. 5: Археология и этнография. С. 82-84.

- Борисенко А. Ю. Археологические материалы экспедиции Георга Хута в Восточный Туркестан // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2011б. Т. 10, вып. 7. Археология и этнография. С. 33-37.

- Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье: Очерки истории / Отв. ред. С. Л. Тихвинский, Б. А. Литвинский. М.: ГРВЛ, 1988. 449 с.

- Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье: этносы, языки, религии / Отв. ред. Б. А. Литвинский. М.: ГРВЛ, 1992. 687 с.

- Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье: Архитектура. Искусство. Костюм / Отв. ред. Б. А. Литвинский. М.: Вост. лит., 2000. 584 с.

- Грюнведель А. Обзор предметов ламайского культа кн. Э. Э. Ухтомского. СПб.: Тип. Имп. АН, 1905. 224 с.

- Кляшторный С. Г., Колесников А. А., Басханов М. К. Восточный Туркестан глазами европейских путешественников. Алматы: Гылым, 1991. 184 с.

- Колесников А. А. Русские в Кашгарии (вторая половина XIX - начало XX в.): Миссии, экспедиции, путешествия. Бишкек: Раритет, 2006. 160 с.

- Попова И. Ф. Российские экспедиции в Центральную Азию на рубеже XIX-XX веков // Российские экспедиции в Центральную Азию в конце XIX - начале XX века. СПб.: Славия, 2008. С. 11-39.

- Худяков Ю. С. Экспедиция ЮНЕСКО по проекту «Шелковый путь» на территории КНР // Изв. СО АН СССР. Серия: история, филология и философия. 1991. Вып. 1. С. 71-72.

- Худяков Ю. С. Предметы маньчжурского вооружения в музеях Ганьсу и Синьцзяна // Традиционная культура Востока Азии: Археология и культурная антропология. Благовещенск: Благовещен. гос. пед. ин-т, 1995. С. 34-42.

- Худяков Ю. С. Археологические коллекции в музеях Северного Китая (по материалам экспедиции ЮНЕСКО «Шелковый путь») // Зап.-Вост. отд-ние Рос. археолог. об-ва (ЗВОРАО). Нов. серия. СПб.: Петербургское востоковедение, 2002. Т. 1 (26). C. 401-421.

- Худяков Ю. С., Комиссаров С. А. Кочевая цивилизация Восточного Туркестана: Учеб. пособие. Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2002. 156 с.

- Grunwedel A. Altbuddistischen Kultstatten in Ost-Turkistsn. Berichte uber archaologische Arbeiten von 1906-1907 bei Kuca, Quarasar und Oase Turfan. Berlin: D. Reimer, E. Vonsen, 1912. 370 S.

- Huth G. Die neue archaologische Entdeckungen in Ost-Turkestan // Verhandlungen der Berliner Gesellschaft fur anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Berlin: Verlag von A. Ascher und Co., 1901. S. 150-157.

- Le Coq A. Volkskundliches aus Ost-Turkistan. Berlin: D. Reimer, E. Vonsen, 1916. 72 S.

- Le Coq A. Turkische Manichaika aus Chotscho II. Berlin, 1919. 25 S. (отд. оттиск из: Abhandlungen der konigliche Preussischen Akademie der Wissenschaften. 1919. № 3).

- Le Coq A. Die buddistische Spatantike in Mittelasien. II. Die Manichaeischen Miniaturen. Berlin: D. Reimer, E. Vonsen, 1923. 62 S.

- Le Coq A. Bilderatlas zur Kunst und Kulturgeschichte Mittel Asiens. Berlin: D. Reimer, E. Vonsen, 1925. 107 S.

- Le Coq A., Waldwschmidt E. Die Buddistische Spatantike in Mittelasien. VI. Neue Bildwerke II. Mit einem Beitrag uber Darstellungen und den Stil der Wandgemalde aus Qyzil bei Kutscha. Berlin: D. Reimer, E. Vonsen, 1928. 90 S.

- Le Coq A. Von Land und Leuten in Ostturkistan. Leipzig: J. C. Hinrichs, 1928. 183 S.

- Luschan von. Uber zusammengesetzte und verstarke Bogen // Verhandlungen der Berliner Ge sellschaft fur Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Berlin: Verlag von A. Ascher und Co., 1899. S. 221-239.