Ошибочная интерпретация рентгенологической картины добавочной ладьевидной кости, как причина выбора неверной хирургической тактики

Автор: Шибаев Е.Ю., Светлов К.В., Файн А.М., Келбан Д.И., Акимов Р.Н., Квардакова О.В.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Статья в выпуске: 3 (45), 2021 года.

Бесплатный доступ

Стопа является важной частью опорно-двигательного аппарата, отличается сложной анатомической организацией инепростыми биомеханическими соотношениями. Ключевым элементом, соединяющим отделы стопы, является ладьевидная кость, отличающаяся своими индивидуальными анатомическими особенностями. К таковым относится дополнительная ладьевидная кость, наличие и форма которой могут стать причиной диагностических ошибок и выбора неверной хирургической тактики.В статье приводится случай ошибочного хирургического лечения пациентки с травмой стопы с дополнительной ладьевидной костью. Обсуждаются вопросы диагностики, верификации вариантов и форм дополнительной ладьевидной кости, выбора тактики лечения, протокол обследования пациента, позволяющие избежать выполнения необоснованных оперативных вмешательств.

Добавочная ладьевидная кость, перелом ладьевидной кости стопы, травма стопы

Короткий адрес: https://sciup.org/142231465

IDR: 142231465 | УДК: 617.3 | DOI: 10.17238/issn2226-2016.2021.3.5-9

Текст научной статьи Ошибочная интерпретация рентгенологической картины добавочной ладьевидной кости, как причина выбора неверной хирургической тактики

Актуальность:

Основой точной диагностики и выбора тактики, метода лечения в травматологиипомимо клинического обследования, была и остается визуализация повреждения. Но даже с появле- нием более специфичных и чувствительных методов диагностики, таких как компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, отказ от рутинных диагностических исследований произойдет не скоро. Представляется вполне логичным, что об-

следование пациента травматолог начинает с выполнения простого рентгенографического исследования, а полученная визуальная информация позволяет сформулировать диагноз.

Однако, индивидуальные анатомические особенности пациента могут преподнести сюрприз и стать причиной диагностических ошибок. В полной мере это актуально в диагностике травм и заболеваний стопы.

По некоторым оценкам, доля переломов костей стопы в структуре перелома скелета составляет 17-20%. (Черкес-За-де Д.И., Каменев Ю.Ф. Хирургия стопы. 2-е изд. М.: Медицина; 2002. 328с.) По данным литературы, переломы ладьевидной кости составляют 2,2-2,5 % от всех переломов костей стопы. Переломы ладьевидной кости бывают изолированными и могут сочетаться с переломами других костей стопы. При переломах ладьевидной кости нарушается прочность продольного свода стопы, что необходимо учитывать при лечении данной патологии [1, 2, 3].

Дополнительные кости стопы могут стать причиной ошибочных диагнозов, особенно когда в анамнезе пациента есть указания на травму, а рентгенологическая картина соответствует картине перелома.

Наиболее часто (4-21%) встречается дополнительная ладьевидная кость (lat. os tibiale externum) [4, 5, 6, 7, 8]. Она являет-сяслучайной находкой и в некоторых ситуациях ее форма может быть интепретирована как перелом.

Стоит отметить, что ладьевидная кость является «ключевой» костью продольного свода стопы, а особая анатомия делает ее связующим звеном заднего и среднего отделов стопы.

Добавочная ладьевидная кость, в соответствии с классификацией Гейста, существует в трех вариантах (Рисунок 1), в зависимости от состояния синостоза и размеров. Чаще всего, данная дополнительная кость встречается у женщин молодого возраста и проявляет себя симптоматически лишь в 1% случаев [5, 9].

И, как видно из рисунка 1, если первая и третья формы выглядят вполне «безобидно», то вид второй, промежуточнойфор-мы, сходен с рентгенологической картиной перелома.

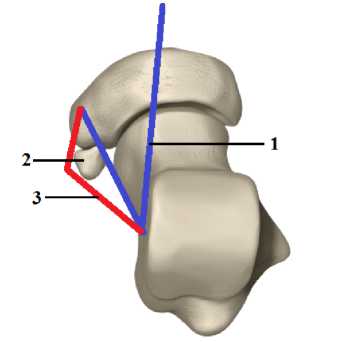

Присутствие данной кости - фактор риска для дисфункции сухожилия задней большеберцовой мышцы, так как она добавляет объем основной ладьевидной кости, при этом уменьшая плечо тяги сухожилия (Рисунок 2). Результатом такого нарушения биомеханики становится увеличение напряжения сухожилия с присутствием хронической боли, так называемым синдромом добавочной ладьевидной кости, и последующими вторичными изменения в виде плоской стопы и вальгусной деформации заднего отдела стопы. [10]

Рисунок 2. Биомеханическое взаимодействие сухожилия задней большеберцовой мышцы и костных структур.1 – сухожилие задней большеберцовой мышцы (ЗБМ); 2 – дополнительная ладьевидная кость; 3 – измененная топография сухожилия ЗБМ; синяя линия – экскурсия сухожилии ЗБМ в норме; красная линия - экскурсия сухожилии ЗБМ при наличии добавочной ладьевидной кости.

Учитывая тот факт, что дополнительная ладьевидная кость выявляется в качестве случайной находки, вероятность диагностической ошибки весьма высока. Однако, в 90% случаев дополнительная кость имеется с двух сторон, и рентгенография контрлатеральной стопы помогает установить правильный диагноз [5, 9].

Материал и методы:

Приводим пример клинического наблюдения пациентки с хронической болью и нарушением функции стопы. В качестве инструментального исследования был использован рентгенологический метод.

Цель работы:

Показать на клиническом примере симптоматическое проявление дополнительной ладьевидной кости стопы, ошибочно интерпретированное как перелом, что привело к неверному выбору хирургической тактики.

Результаты и обсуждение:

В НИИ СП им. Н. В. Склифосовского обратилась пациентка, 21 год, профессиональная балерина, с жалобами на боль, последние 6 месяцев, по внутренней поверхности правой стопы, при нагрузке, с иррадиацией по задне-медиальной поверхности голеностопного сустава. Из анамнеза: в июне 2018г. подвернула правую стопу. Правая нижняя конечность была иммобилизирована в гипсовой повязке в течение одного месяца. После снятия гипса продолжила занятия балетом. В мае 2019г. снова травмировала правую стопу. Обратилась к травматологу по месту жительства, с жалобами на боль, отек, гиперемию по внутренней поверхности правой стопы. Была выполнена рентгенография правой стопы. Данные были интерпретированы как перелом ладьевидной кости.

Больной, в другом медицинском учреждении, было выполнено оперативное пособие в объеме остеосинтеза ладьевидной кости интракортикальным винтом Герберта (Рисунок 3).

Рисунок 3. Рентгенограмма правой стопы после операции.

Ранний послеоперационный период протекал без осложнений. При динамическом наблюдении и контрольных рентгенографиях на 4-й и 6-й неделях, признаки консолидации перелома отсутствовали. При нагрузке стопы беспокоили сильные боли. На третьей серии послеоперационных рентгенологических снимков (всего было выполнено 6 серий), была выполнена рентгенография левой стопы (Рисунки 4 и 5).

Рисунок 4. Рентгенограмма правой стопы через 6 недель после операции.

На рентгенограмме контрлатеральной, левой стопы у пациентки была выявлена отдельная костная структура расположенная задне-медиально по отношению ладьевидной кости.

Болевой синдром нарастал, а последние 6 месяцев стал беспокоить настолько, что пациентке пришлось прекратить занятия балетом. На момент обращения, визуально отмечается уплощение продольного свода стоп (Рисунки 6 и 7).

Рисунок 5. Рентгенограмма левой стопы.

Рисунки 6 и 7. Виды спереди и сзади обеих стоп.

По медиальной поверхности обеих стоп определяются выступающие бугорки ладьевидных костей. Справа имеется послеоперационный рубец размерами 2,0 х 0,1 см, плоский, без признаков воспаления (Рисунки 8 и 9).

Рисунки 8 и 9. Вид обеих стоп с медиальной стороны.

При пальпации в проекции ладьевидной кости справа выраженная болезненность. Нейроциркуляторных нарушений стоп не выявлено. Амплитуда активных движений обеих стоп полная. При нагрузке правой стопы, боль в проекции ладьевидной кости. На серии рентгенограмм правой стопы из других медицинских учреждений визуализируется винт в проекции ладьевидной кости. Присутствуют признаки периимплантной резорбции, нестабильность остеосинтеза (Рисунок 10).

Рисунок 10. Рентгенограмма правой стопы перед операцией.

Учитывая вновь полученные данные рентгенограмм левой стопы – ситуация расценена как дополнительная ладьевидная кость. Выраженный болевой синдром, сопряженный с нарушениями функции стопы, являлся показанием для оперативного лечения.

Под проводниковой анестезией, с иссечением рубца, выполнен доступ к добавочной кости. Отмечены рубцовые перерождения тканей, с сохранением инсерции основной части сухожилия задней большеберцовой мышцы к ладьевидной кости. Не повредив точку прикрепления сухожилия, кость выделена из окружающих тканей. Фиксирующий винт удалён. Плотность кости снижена, легко крошится инструментом. Произведено удаление добавочной ладьевидной кости. Разделенные пучки сухожилия сшиты между собой. Наложена гипсовая повязка на голень и стопу в положении приведения и пронации. Ранний послеоперационный период протекал без осложнений. Пациентка выписана в удовлетворительном состоянии. Рекомендована гипсовая иммобилизация в положении приведения и пронации на 4 недели. После снятия гипса, ношение супинатора в течение 6 месяцев. Пациентка отметила исчезновение болевого синдрома.

Заключение:

Сталкиваясь с пациентом с «проблемной» стопой необходимо помнить об особенностях анатомии стопы. И хотя дополнительная ладьевидная кость лишь в 1% случаев проявляет себя симптомами, последствия неверной интерпретации рентгенографической картины могут привести к выбору ошибочной хирургической тактики, которая является следствием недостаточной информированности хирурга или травматолога.

Дополнительная ладьевидная кость может стать причиной ошибки в диагностике.

Как стандартное инструментальное исследование опорнодвигательного аппарата всегда нужно выполнить рентгеногра- фию обеих стоп, в трех проекциях: дорсо-плантарная, боковая и косая (450). Такое действие исключает ошибочную интерпретацию рентгенограмм, которая приводит к выбору неверной хирургической тактики [11].

Не исключено, что в некоторых случаях необходимо использовать более чувствительные методы диагностики. Выполненное компьютерное томографическое исследование в предоперационном периоде позволяет дифференцировать внутрисуставные повреждения с отличительными признаками сохранения суставных поверхностей даже таких мелких структур, как дополнительная ладьевидная кость.

Финансирование: исследование не имело спонсорской поддержки

Funding: the study had no sponsorship

Список литературы Ошибочная интерпретация рентгенологической картины добавочной ладьевидной кости, как причина выбора неверной хирургической тактики

- Корышков Н. А. Травма стопы: монография. – Ярославль, 2006. – 170 с. [Koryshkov N.A. Travma stopy: monografiya. – Yaroslavl’. 2006.-170 p.]

- Чебаков Д. В. Лечение переломов костей стопы // Актуальные вопросы травматологии и ортопедии. – М., 1999. – С. 122-124. [Chebakov D.V. Lechenie perelomov kostei stopy // Aktual’nye voprosy travmatologii i oropedii. – M., 1999. – 122-124 p.]

- Черкес-Заде Д.И., Каменев Ю. Ф. Хирургия стопы. – изд. 2-е перераб. и доп. – М.: Медицина, 2002. – 328 с. [Cherkes-Zade D. I., Kamenev Yu. F. Khirurgiya stopy. – izd. 2-e pererab.i dop.- M.: Meditsina, 2002. – 328 p.]

- Sahibzada N. Mansor, Farooq A. Rathore. Symptomatic accessory navicular bone: a case series. The Egyptian Rheumatologist 39 (2017) 263-266. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejr.2017.02.003

- Ho-Seong Jang, Kwang-Hee Park, Hyun-Woo Park. Comparison of outcomes of osteosynthesis in type II accessory navicular by variable fixation methods. Foot and Ankle Surgery 23 (2017) 243-249. http://dx.doi.org/10.1016/j.fas.2016.07.004

- Andrew Scott-Moncrieff, Bruce B Forester, Gordon Andrews, Karim Khan. The adult tarsal navicular: why it matters. CARJ Vol 58, No 5, December 2007. 18286903

- Телицын П.Н., Жила Н.Г. Современные аспекты лечения переломов костей стопы и голеностопного сустава. Дальневосточный медицинский журнал, 2016г. [Telitsyn P.N., Zhila N.G. Sovremennye aspekty lecheniya perelomov kostei stopy I golenostopnogo sustava. Dal’nevostochnyi meditsinskii zhurnal. 2016]

- Patrick Mulkerrin, Ray McLoughlin, Shaun T. O’Keeffe. Accessory navicular syndrome as a cause of foot pain during stroke rehabilitation. Age and Ageing, Vol 48, Issue 1, January 2019, pp 159-161. 10.1093/ageing/afy165

- Tamer Ahmed Sweed, Seyed Asghar Ali, Surabhi Choudhary. Tarsal Tunnel Syndrome Secondary to an Unreported Ossicle of the Talus: a case report. The Journal of Foot and Ankle Surgery xxx (2015) 1-3. 10.1053/j.jfas.2014.09.029

- Anja Bernaerts, Filip M Vanhonacker, Paul M Parizel. Accessory navicular bone: not such a normal variant. JBR-BTR, 2004, 87 (5). 15587565

- Heidi L. Tuthill, Evan R. Finkelstein, Allen M. Sanchez et al. Imaging of tarsal navicular disorders – a pictorial review. Foot Ankle Spec, published online 30 March 2014. 10.1177/1938640014528042