Осложнения транспедикулярной фиксации в шейном отделе позвоночника (обзор)

Автор: Борисова О.А., Сергеев К.С., Паськов Р.В., Воробьев Д.П.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Травматология и ортопедия

Статья в выпуске: 3 т.15, 2019 года.

Бесплатный доступ

Представлен анализ крупных исследований, посвященных транспедикулярной фиксации в шейном отделе позвоночного столба. Приведены данные точности расположения винтов в ножке шейного позвонка, частота мальпозиций винтов, частота клинически значимых осложнений. Описаны причины перфорации стенок ножки позвонка, причины возникновения осложнений данной методики, а также рекомендации по увеличению точности введения винтов и снижению послеоперационных осложнений.

Осложнения, транспедикулярная фиксация, шейный отдел позвоночника

Короткий адрес: https://sciup.org/149135359

IDR: 149135359 | УДК: 617-089.844:611.711.1

Текст научной статьи Осложнения транспедикулярной фиксации в шейном отделе позвоночника (обзор)

-

1Шейный отдел позвоночника представляет собой сложную трехмерную структуру с уникальными кинематическими свойствами. Понимание нормальных биомеханических свойств шейного отдела позвоночника имеет первостепенное значение для оценки клинических случаев нестабильности, которые могут потребовать хирургического вмешательства.

Общепринятой методикой при лечении повреждений шейного отдела позвоночника является передний спондилосинтез с применением межтеловых имплантатов и накостной пластины. Однако данный метод лечения не всегда эффективен при многоуровневых повреждениях, а также нестабильных по-

вреждениях передних опорных структур в сочетании с повреждением задних опорных структур. В этих случаях консолидация не наступает у 33% больных, смещение трансплантата отмечается в 29-68% случаев, кифоз в позднем периоде травмы развивается в 38-64% случаев [1]. В раннем послеоперационном периоде смещение трансплантата и конструкции отмечено у 9% пациентов, которым произведено удаление двух тел позвонков, и у 50% больных, оперированных на трех уровнях [2].

В конце 1980-х гг. A. Goel и V. Laheri начали применять транспедикулярный спондилосинтез С2 для атлантоаксиальной стабилизации в сочетании с введением винтов в боковые массы С1. В 1994 г. профессор K. Abumi впервые опубликовал опыт введения транспедикулярных винтов в С3-С6-позвонки [3].

Биомеханические исследования показали ряд преимуществ транспедикулярной стабилизации шейного отдела позвоночника по сравнению с другими методами стабилизации на данном уровне. B. J. Dunlop и соавт. (2010) в кадаверных исследованиях показали, что конструкции на основе транспедикулярных винтов способны выдерживать более значительную аксиальную нагрузку и более стойки к вырыванию в сравнении с конструкциями на основе фиксаторов боковых масс [4].

R. Schmidt с коллегами (2003) in vitro доказали, что только передний спондилосинтез не обеспечивает удовлетворительной стабильности при многоуровневой корпорэктомии. В их исследованиях на сгибание-разгибание выявлено, что диапазон движений при транспедикулярной фиксации меньше, чем при фиксации за боковые массы, и меньше, чем при стабилизации передней пластиной. Самый низкий диапазон движений при боковых сгибаниях выявлен у транспедикулярной фиксации [5].

-

Y. Kotani (1994) доказал, что транспедикулярная фиксация и комбинированный подход к фиксации имеют четкие преимущества, когда повреждены два и три опорных столба, и при многоуровневом повреждении позвоночника. Задние фиксаторы более устойчивы к осевым нагрузкам, к сгибанию и ротации в сравнении с передними фиксирующими пластинами [6, 7].

J. Duff и соавт. (2018) опубликовали результаты кадаверного биомеханического исследования, в котором сравнили метод «стабилизация на 360º» и метод транспедикулярной фиксации при трехколонных многоуровневых повреждениях шейного отдела позвоночника. Сделаны выводы, что транспедикулярная фиксация шейного отдела позвоночника может быть жизнеспособной альтернативой методике стабилизации на 360º [8].

Несмотря на биомеханическое превосходство транспедикулярной фиксации, данная методика не получила широкого распространения, ввиду того что несет риск повреждения нервных структур и позвоночной артерии.

Проведен анализ медицинских публикаций в электронных ресурсах сети Internet за последние 20 лет для определения точности введения педикулярных винтов при патологии шейного отдела позвоночника и для выявления осложнений данной методики. Поиск проводили по запросу: «pedicle screw fixation of the cervical spine»/«транспедикулярная фиксация шейного отдела позвоночника». Результаты различных исследований внесены в таблицы для простоты сравнения и систематизации данных (табл. 1).

Большинство статей принадлежат авторам из Японии. Однако в последнее время широко распространяется опыт транспедикулярной фиксации исследователей из Китая и Европы. Так, Y. P. Zhang и соавт. (2015) опубликовали результаты введения 144 винтов 32 пациентам с различной патологией шейного отдела позвоночника, в их работе не было серьезных неврологических осложнений, а также отсутствовали поломка винтов или их ослабление [9]. Z. Pan c соавт. (2018) описали результаты лечения 135 пациентов, которым установлено 718 транспедикулярных винтов. Послеоперационная компьютерная томография показала высокую точность размещения винтов. Ни травмы позвоночной артерии, ни травмы спинного мозга не произошло [10].

В 2000 г. профессор K. Abumi поделился первым большим опытом применения транспедикулярной фиксации в шейном отделе позвоночника. В статье проанализирован опыт лечения 180 пациентов, которым установлено 712 винтов при травматических и нетравматических повреждениях шейного отдела позвоночника. Abumi с соавт. сообщили, что из 669 установленных винтов 45 (6,7%) имели мальпозицию [11].

Jun Zou с коллегами (2014) опубликовали результаты применения окципитоспондилодеза у 24 пациентов с опухолями С1-, С2-позвонков. Винты

Таблица 1

Осложнения транспедикулярного введения винтов в шейном отделе позвоночника

|

Основные показатели и осложнения |

Abumi K, et al. (2000) [11] |

Kast E, et al. (2006) [16] |

Yukawa Y, et al. (2009) [14] |

Uehara M, et al. (2011) [15] |

Nakashima H, et al. (2012) [20] |

Hojo Y, et al. (2014) [13] |

Pan Z, et al. (2018) [10] |

Сергеев К., Борисова О. (2019) |

|

Пациенты, n |

180 |

26 |

144 |

53 |

84 |

283 |

135 |

4 |

|

Винты, n |

712 |

94 |

582 |

240 |

390 |

1065 |

718 |

20 |

|

Смещение винтов (I ст.), % |

Не |

21,0 |

9,3 |

9,5 |

15,4 |

9,6 |

0 |

0 |

|

Смещение винтов (II ст.), % |

оценивали |

9,0 |

3,6 |

6,25 |

4,1 |

5,2 |

0,7 |

5 |

|

Смещение винтов (всего), % |

6,7 |

30,0 |

12,8 |

15,8 |

19,5 |

14,8 |

0,7 |

5 |

|

Радикулопатия, n (%) |

3 (1,7) |

3 (11,5) |

1 (0,7) |

0 |

3 (3,6) |

3 (1) |

1 (0,7) |

0 |

|

Повреждение позвоночной артерии, n (%) |

2 (1) |

0 |

1 (0,7) |

0 |

2 (2,4) |

2 (0,7) |

0 |

0 |

|

Повреждение спинного мозга, n |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Инфекционные осложнения, n (%) |

2 (1) |

0 |

4 (2,8) |

0 |

1 (1,2) |

5 (1,7) |

0 |

0 |

|

Нестабильность фиксатора, n (%) |

0 |

0 |

2 (1,4) |

0 |

11 (13) |

8 (2,8) |

0 |

0 |

|

Псевдоартроз, n (%) |

1 (0,5) |

0 |

3 (2) |

0 |

2 (2,4) |

0 |

0 |

Примечание: смещение винтов I степени — смещение менее 50% диаметра винта; смещение винтов II степени — смещение более 50% диаметра винта.

были установлены в ножки С2-, С3-, С4-позвонков. Результаты исследования показали, что система винтовых стержней обеспечивает надежную фиксацию, хорошие условия для затылочно-цервикального синтеза и восстановления неврологического дефицита. При установке винтов осложнения в виде повреждения спинного мозга и позвоночной артерии не зарегистрированы. Это эффективный, надежный и безопасный метод лечения опухолей верхнего шейного отдела позвоночника [12].

В 2014 г. Y. Hojo и соавт. опубликовали многоцентровое ретроспективное исследование, целью которого было изучение точности установки транспедикулярных винтов на шейном уровне методом «freehand» при различных патологиях. В данном исследовании проанализирована установка 1065 педикулярных винтов на шейном уровне у 283 пациентов, прошедших лечение в восьми центрах. В исследование включены пациенты, прошедшие послеоперационную компьютерную томографию: 161 пациент с травмой шейного отдела позвоночника, 63 с ревматоидным артритом, 39 со спондилезом и 20 пациентов с прочей патологией [13]. Транспедикулярную фиксацию шейного отдела позвоночника активно применяют при повреждении шейного отдела позвоночника, при дегенеративных заболеваниях с миелопатией, при ревматоидном артрите, при опухолях позвоночника и спинного мозга и прочих нозологиях.

В исследовании Y. Yukawa и соавт. (2009) всего установлено 620 винтов в промежуток С2-Th2. Так как мы анализируем транспедикулярную фиксацию на шейном уровне, приняли во внимание 582 винта, установленных в С2-С7, и расчеты вели исходя из этого [14].

Среди пациентов, прошедших послеоперационную компьютерную томографию, смещение винтов наблюдается от 0,7 до 30%. Смещение винтов происходит и при использовании навигационной системы. Например, в исследовании M. Uehara и соавт. (2010) все винты установлены с навигационной системой, при этом их смещение зафиксировано в 15,8% случаев [15]. В работе E. Kast и соавт. (2006) 72 винта из 94 установлены с помощью нейронавигации, при этом смещение винтов выявлено в 30% [16].

Из табл. 2 видно, что в исследованиях K. Abu-mi с соавт. (2000), Y. Hojo и соавт. (2014), Y. Yukawa и соавт. (2009) больше винтов установлено в С5-и С6-позвонки и меньше — в С3 и С2, а в исследованиях M. Uehara и соавт. (2010) и E. Kast и соавт. (2006) больше винтов установлено в С3 и меньше в С2.

В настоящее время отсутствует единая общепризнанная классификация правильности установки педикулярных винтов в шейном отделе позвоночника. Y. Hojo и соавт., чей опыт самый большой, использовали следующую классификацию мальпозиции винтов: Grade 0 — корректное расположение винта; Grade 1 — мальпозиция менее 50% диаметра винта; Grade 2 — мальпозиция более 50% диаметра винта. Чаще всего мальпозиция зафиксирована на уровне С4 и составляет 10,6-52% (табл. 3).

Таблица 2

Частота мальпозиций на различных уровнях, n (%)

|

Уровень позвоночного сегмента |

Abumi K, et al. (2000) [11] |

Hojo Y, et al. (2014) [13] |

Yukawa Y, et al. (2009) [14] |

Uehara M, et al. (2011) [15] |

Kast E, et al. (2006) [16] |

Сергеев К., Борисова О. |

|

|

C2 |

Установлено винтов, n Количество мальпозиций, n (%) |

74 3 (4,1) |

148 34 (23) |

23 6 (26) |

30 2 (6,7) |

8 1 (12) |

5 0 (0) |

|

C3 |

Установлено винтов, n Количество мальпозиций, n (%) |

68 4 (5,9) |

75 13 (17,3) |

28 5 (17,8) |

49 9 (18,4) |

26 10 (38) |

2 0 (0) |

|

C4 |

Установлено винтов Количество мальпозиций, n (%) |

123 13 (10,6) |

135 22 (16,3) |

93 15 (16) |

43 14 (32,6) |

19 10 (52) |

2 0 (0) |

|

C5 |

Установлено винтов, n Количество мальпозиций, n (%) |

145 10 (6,9) |

222 35 (15,7) |

153 28 (18,3) |

32 7 (21,9) |

14 3 (21) |

6 1 (17) |

|

C6 |

Установлено винтов, n Количество мальпозиций, n (%) |

167 7 (4,2) |

284 32 (11,3) |

185 13 (7) |

41 4 (9,8) |

12 1 (8,3) |

3 0 (0) |

|

C7 |

Установлено винтов, n Количество мальпозиций, n (%) |

92 8 (8,7) |

201 22 (11) |

100 8 (8) |

45 2 (4,4) |

14 3 (21) |

2 0 (0) |

Таблица 3

Степень смещения винтов в зависимости от уровня фиксации, n (%)

|

Уровень позвоночного сегмента |

Hojo Y, et al. (2014) [13] |

Yukawa Y, et al. (2009) [14] |

Uehara M, et al. (2011) [15] |

Kast E, et al. (2006) [16] |

Nakashima H, et al. (2012) [20] |

Сергеев К., Борисова О. |

|

|

G0 |

114 (77) |

17 (73,9) |

28 (93,3) |

7 (87) |

5 (100) |

||

|

С2 |

G1 |

18 (12) |

4 (17,4) |

0 (0) |

1 (13) |

(16,0) |

0 (0) |

|

G2 |

16 (11) |

2 (8,7) |

2 (6,7) |

0 (0) |

(4,0) |

0 (0) |

|

|

G0 |

62 (82,8) |

23 (82) |

40 (81,6) |

16 (61) |

2 (100) |

||

|

С3 |

G1 |

8 (10,6) |

4 (14) |

5 (10,2) |

8 (31) |

(21,0) |

0 (0) |

|

G2 |

5 (6,6) |

1 (4) |

4 (8,2) |

2 (8) |

(7,0) |

0 (0) |

|

Окончание табл. 3

|

Уровень позвоночного сегмента |

Hojo Y, et al. (2014) [13] |

Yukawa Y, et al. (2009) [14] |

Uehara M, et al. (2011) [15] |

Kast E, et al. (2006) [16] |

Nakashima H, et al. (2012) [20] |

Сергеев К., Борисова О. |

|

G0 |

113 (83,8) |

78 (83,9) |

29 (67,4) |

9 (47) |

2 (100) |

|

|

С4 G1 |

15 (11) |

9 (9,7) |

8 (18,6) |

6 (32) |

(24,7) |

0 (0) |

|

G2 |

7 (5,2) |

6 (6,4) |

6 (14,0) |

4 (21) |

(1,1) |

0 (0) |

|

G0 |

187 (84,2) |

125 (81,7) |

25 (78) |

11 (79) |

5 (83) |

|

|

С5 G1 |

24 (10,8) |

20 (13,1) |

6 (19) |

1 (7) |

(16,7) |

0 (0) |

|

G2 |

11 (5) |

8 (5,2) |

1 (3) |

2 (14) |

(5,1) |

1 (17) |

|

G0 |

252 (88,8) |

172 (93) |

37 (90,2) |

11 (91) |

3 (100) |

|

|

С6 G1 |

21 (7,4) |

9 (4,8) |

3 (7,4) |

1 (9) |

(7,6) |

0 (0) |

|

G2 |

11 (3,8) |

4 (2,2) |

1 (2,4) |

0 (0) |

(1,3) |

0 (0) |

|

G0 |

179 (89) |

92 (92) |

43 (96) |

11 (79) |

2 (100) |

|

|

С7 G1 |

16 (8) |

8 (8) |

1 (2) |

3 (21) |

(4,8) |

0 (0) |

|

G2 |

6 (3) |

0 (0) |

1 (2) |

0 (0) |

(8,1) |

0 (0) |

Примечание: GO — корректное расположение винта; G1 — мальпозиция менее 50% диаметра винта; G2 — мальпозиция более 50% диаметра винта.

Частота перфораций стенок ножки шейных позвонков, n (%)

Таблица 4

|

Стенка ножки позвонка |

Zhang YP, et al. (2015) [9] |

Yukawa Y, et al. (2009) [14] |

Hojo Y, et al. (2014) [13] |

Uehara M, et al. (2011) [15] |

Abumi K, et al. (2000) [11] |

Kast E, et al. (2006) [16] |

Магомедов Ш. и др. (2018) [23] |

Сергеев К., Борисова О. |

|

Пациенты, которым установлены винты, n |

32 |

144 |

283 |

53 |

169 |

26 |

97 |

4 |

|

Общее количество установленных винтов, n |

144 |

582 |

1065 |

240 |

669 |

94 |

420 |

20 |

|

Число мальпози-ций, n (%) |

12 (8,3) |

75 (13) |

158 (14,8) |

38 (15,8) |

45 (6,7) |

28 (30) |

125 (29) |

1 (5) |

|

Перфорация медиальной стенки, n (%) |

1 (8) |

24 (33) |

30 (19) |

10 (26) |

21 (47) |

10 (36) |

5 (4) |

0 (0) |

|

Перфорация латеральной стенки, n (%) |

8 (67) |

50 (66) |

126 (80) |

28 (74) |

10 (22) |

15 (54) |

72 (58) |

0 (0) |

|

Перфорация краниальной стенки, n (%) |

1 (8) |

0 |

2 (1) |

0 (0) |

4 (9) |

0 (0) |

18 (14) |

0 (0) |

|

Перфорация каудальной стенки, n (%) |

2 (17) |

1 (1) |

0 |

0 (0) |

10 (22) |

3 (10) |

30 (24) |

1 (100) |

Данный факт обусловлен самым маленьким диаметром ножек С3 и С4 и наличием на уровне С4 наибольшего угла между продольной осью ножки позвонка и сагиттальной плоскостью [17]. Косому направлению педикулярного винта мешают паравертебральные мышцы при срединном доступе. В этом случае помогает чрескожная установка винтов.

K. Tofuku и соавт. (2012) опубликовали опыт лечения 32 пациентов с повреждениями субаксиального отдела позвоночника. Всего было установлено 127 педикулярных винтов, из которых 112 винтов (88,1 %) классифицированы как класс 1 (точное расположение винта), 10 (7,8%) как класс 2 (перфорация <50% диаметра винта) и 5 (3,9%) как класс 3 (перфорация более 50% диаметра винта) [18].

Чаще всего перфорируют латеральную стенку ножки (22-80% от общего числа мальпозиций) (табл. 4).

E. E. Karaikovic и соавт. (1997) установили, что латеральная стенка ножки всегда тоньше [19]. Данный факт необходимо помнить при зондировании ножки и установке винта. Однако вероятность повреждения позвоночной артерии при перфорации латеральной стенки может быть невысокой. Это обусловлено тем, что позвоночная артерия занимает не всю площадь foramen transversarium [11]. Повреждения позвоночной артерии описаны K. Abumi (2 случая), Y. Hojo (2 случая), H. Nakashima (2 случая). При интраоперационном повреждении позвоночной артерии кровотечение останавливают тампонированием канала воском. Каких-либо серьезных ишемических поражений головного мозга у этих пациентов не отмечено.

Двустороннее повреждение позвоночных артерий может вызвать серьезные проблемы, такие как инфаркт головного мозга и смерть. В том случае, когда до операции выявлена односторонняя окклюзия позвоночной артерии, следует избегать введения винтов транспедикулярно на стороне с нормальной позвоночной артерией. В этом случае Y. Yukawa и со-авт. рекомендуют выполнять транспедикулярную фиксацию на стороне с окклюзией позвоночной артерии и винтовую фиксацию боковой массы в интактной стороне. По мнению Y. Yukawa и соавт. (2009), транспедикулярная стабилизация — эффективная процедура, но ее следует избегать в рискованных случаях с переломом ножки или с патологией позвоночной артерии [17].

Несмотря на то что риск повреждений позвоночной артерии, спинного мозга и его корешков велик, серьезные осложнения встречаются не часто (см. табл. 1). Повреждения спинного мозга не описаны. Радикулопатия имела место в исследованиях K. Abumi (3 случая), Y. Hojo (3 случая), H. Nakashima (3 случая), E. Kast (3 случая). Согласно опубликованным анатомическим данным, нервные корешки расположены в нижней половине межпозвонкового отверстия, поэтому небольшая перфорация нижней стенки ножки относительно безопасна для нервного корешка [9].

В исследовании Y. Yukawa и соавт. (2009) также не было повреждений спинного мозга. Установка винтов по стандартной методике без использования навигационной системы вызвала лишь одно транзиторное повреждение корешка и одно повреждение позвоночной артерии. Радикулопатия постепенно регрессировала. Кровотечение из позвоночной артерии остановлено с помощью костного воска, при этом никаких послеоперационных симптомов не возникло [14].

В исследованиях Y. Hojo и соавт. (2014) обнаружено, что неправильное размещение транспедикулярных винтов методом «freehand» чаще встречалось у пациентов с ревматоидным артритом (26,8%): Grade 1-12,8%, Grade 2-13,9%. При травме шейного отдела позвоночника частота мальпозиций была значительно меньше (11,2%): Grade 1-8,7%, Grade 2-2,5%. Большой процент мальпозиций при ревматоидном артрите и спондилезе авторы связали со сложностью определения точки введения винта из-за деструктивных изменений задних элементов позвоночного столба и высокой ломкости костей. Причина низкой мальпозиции винтов при травме объясняется тем, что винты у такой категории пациентов установлены в интактные неповрежденные позвонки. Чтобы улучшить точность введения винтов, авторы рекомендовали у пациентов с ревматоидным артритом и спондилезом использовать систему навигации [13]. H. Nakashima и соавт. (2012) также пришли к выводу, что транспедикулярное введение винтов при нетравматических поражениях хирургически сложнее, чем при травмах [20].

Во избежание тяжелых осложнений в виде повреждения позвоночной артерии, инфаркта головного мозга, ликвореи предпринимались попытки улучшить точность введения винтов в ножки шейных позвонков. Для этого стали использовать навигационные системы, 3D-моделирование и печать индивидуального шаблона. Косая рентгенограмма, описанная Y. Yukawa и соавт. (2009), показывая срез корней дуг позвонков, позволяет направлять винт точно по оси ножек без перфорации стенок [14].

Что же касается использования нейронавигации, то по данному вопросу выводы не однозначные. В серии исследований E. Kast (2006) дополнительное использование нейронавигации не имело четкого влияния на результаты лечения. Без навигационной системы корректно установлено 77% винтов, а с использованием навигационной системы корректно установлено 68% винтов [16]. В результате лечения М. Uehara и соавт. (2010), где все винты были установлены при помощи компьютерной навигации, 84,2% винтов установлены корректно, никакие сосудистонервные осложнения не зарегистрированы [15].

S. C. Ludwig и соавт. (2009) провели исследования, целью которых стало сравнение компьютер-ассисти-рованных технологий со стандартными методиками [21]. Авторы пришли к выводу, что использование компьютерной навигации не увеличивает точность введения транспедикулярных винтов. Однако применяемые ими навигационные системы задействовали только для определения точки ввода винта и не использовали для определения траектории установки винта. Позднее появились навигационные системы, которые помогают получить информацию о пространственном расположении инструментов на каждом этапе введения винта в режиме реального времени.

Возрастает интерес к транспедикулярной фиксации шейного отдела позвоночника и в нашей стране. В 2017 г. А. Я. Алейник и соавт. опубликовали сообщение об опыте транспедикулярной установки 32 пациентам 79 винтов в шейном отделе позвоночника. Из 79 установленных винтов в 18 (22,79%) случаях наблюдалась перфорация латеральной стенки ножки. Инфекционных осложнений, нестабильности фиксатора и радикулопатии из-за сдавления винтом не отмечено. У одного пациента в послеоперационном периоде развилась клиника нарушения кровообращения в бассейне левой задней мозговой артерии, что потребовало ревизионного вмешательства с удалением винта и установкой винта в боковую массу [22].

Ш. Ш. Магомедов и соавт. (2018) опубликовали результаты лечения 97 пациентов с нестабильными повреждениями, деформациями, онкологическими заболеваниями шейного отдела позвоночника на базе Российского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Р. Р. Вредена (Санкт-Петербург). Всего в рамках данного исследования имплантировано 420 транспедикулярных винтов в субаксиальном отделе. Положительные результаты получены в 94,8% случаев, признаки нестабильности фиксации отсутствовали у всех пациентов. Несмотря на 125 случаев перфорации стенок ножек позвонка, только четырем пациентам выполнили ревизионные операции. Зарегистрировано низкое число осложнений, включая отсутствие повреждений позвоночной артерии [23].

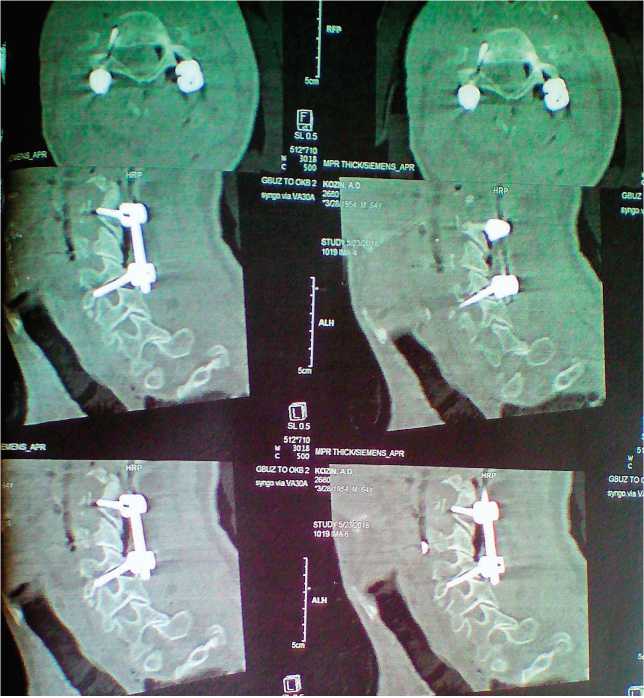

Наш начальный опыт состоит в имплантации 20 винтов, установленных транспедикулярно четырем пациентам. Операции проходили на базе Областной клинической больницы № 2 г. Тюмени без использования навигационной системы, по стандартной методике, предложенной и детально описанной K. Abumi и соавт. (2000), под контролем боковой рентгенографии. Все пациенты были мужского пола. При этом диагностированы: 1) нестабильность на уровне С2-С3 позвоночно-двигательного сегмента на фоне болезни Бехтерева и радикулопатия С2; 2) нестабильный перелом палача; 3) застарелый осложненный вывих С1; 4) осложненный нестабильный перелом анкилозированного позвоночника на уровне С5-С6 позвоночно-двигательного сегмента. В послеоперационном периоде всем пациентам выполнена контрольная компьютерная томография. Из 20 уста-

Перфорация нижней стенки ножки С5 (Grade 2)

новленных винтов 1 винт перфорировал нижнюю стенку ножки С5 без радикулопатии (рисунок) .

Мальпозиция отмечена в 5% случаев от общего числа установленных винтов. Контроль положения винтов осуществлялся рентгеноскопически, с применением косых проекций. Иных осложнений нами не наблюдалось.

Таким образом, биомеханические исследования показали, что фиксация с использованием педикулярных винтов имеет адекватный стабилизирующий эффект на уровне краниовертебрального и субаксиального отделов позвоночника. Транспедикулярная фиксация в шейном отделе позвоночника позволяет достичь надежной трехколонной стабилизации. Специалистами доказано, что при точном исследовании индивидуальных особенностей строения позвоночника пациента и планировании операции можно добиться хороших результатов лечения и снизить риск послеоперационных осложнений.

Список литературы Осложнения транспедикулярной фиксации в шейном отделе позвоночника (обзор)

- Abitbol JJ. Anterior Cervical Plating. In: 4th International Neurotrauma Symposium II: Spinal Instrumentation. Seoul, 1997; p. 29-32.

- Vaccaro AR, Falatyn SP, Flanders AE, et al. Magnetic resonance evaluation of the intervertebral disc, spinal ligaments, and spinal cord before and after closed traction reduction of cervical spine dislocations. spine 1999; 24 (12): 1210-7.

- Abumi K, Ito H, Taneichi H, et al. Traspedicular screw fixation for traumatic lesions of the middle and lower cervical spine: Description of the techniques and preliminary report. Spinal Disorder 1994; 7: 19-28.

- Dunlap BJ, Karaikovic ЕЕ, Park HS, et al. Load sharing properties of cervical pedicle screw-rod constructs versus lateral mass screw-rod constructs. Eur Spine 2010; 19: 803-8.

- Schmidt R, Wilke HJ, Richter M. Pedicle screws enhance primary stability in multilevel cervical corpectomies: biomechanical In Vitro comparison of different implants including constrained and nonconstrained posterior instrumentations. Spine 2003; 28 (16): 1821-8.

- Kotani Y, Cunningham BW, Abumi K, et al. Biomechanical analysis of cervical stabilization systems. Spine 1994; 19: 2529-39.

- Karam Y, Dahdaleh N, Magnetta M, et al. Biomechanical comparison of anterior, posterior, and circumferential fixation after one-level anterior cervical corpectomy in the human cadaveric spine. spine 2011; 36 (7): 455-60.

- Duff J, Hussain MM, Klocke N, et al. Does pedicle screw fixation of the subaxial cervical spine provide adequate stabilization in a multilevel vertebral body fracture model? An in vitro biomechanical study. Clinical Biomechanics 2018; 53: 72-8.

- Zhang YP, Xu QF, Lu LJ, et al. Application of the pedicle screw in the subaxial cervical spine. J Neurosurg Spine 2015; 23(1): 35-41.

- Pan Z, Zhong J, Xie S, et al. Accuracy and Safety of Lateral Vertebral Notch-Referred Technique Used in Subaxial Cervical Pedicle Screw Placement. Oper Neurosurgery 2018; 4

- Abumi K, Shono Y, Ito M, et al. Complications of Pedicle Screw Fixation in Reconstructive Surgery of the Cervical Spine. Spine 2000; 25 (8): 962-9.

- Zou J, Yuan C, Zhu R, et al. Effect of occipitocervical fusion with screw-rod system for upper cervical spine tumor. ВМС Surgery 2014; 14:30.

- Hojo Y, Ito M, Suda K, et al. A multicenter study on accuracy and complications of freehand placement of cervical pedicle screws under lateral fluoroscopy in different pathological conditions: CT-based evaluation of more than 1,000 screws. Eur Spine 2014; 23: 2166-74.

- Yukawa Y, Kato F, Ito K, et al. Placement and complications of cervical pedicle screws in 144 cervical trauma patients using pedicle axis view techniques by fluoroscope. Eur Spine 2009; 18(9): 1293-9.

- Uehara M, Takahashi J, Hirabayashi H, et al. Perforation Rates of Cervical Pedicle Screw Insertion by Disease and Vertebral Level. The Open Orthopaedics Journal, 2010; 4: 142-6.

- Kast E, Mohr K, Richter HP, Borm W. Complications of transpedicular screw fixation in the cervical spine. Eur Spine 2006; 15:327-34.

- Karaikovic ЕЕ, Kunakornsawat S, Daubs MD, et al. Surgical anatomy of the cervical pedicles: landmarks for posterior cervical pedicle entrance localization. J Spinal Disorder 2000; 13: 63-72.

- Tofuku K. Cervical pedicle screw insertion using a gutter entry point at the transitional area between the lateral mass and lamina. European Spine Journal 2012; 21 (2): 353-8.

- Karaikovic ЕЕ, Daubs MD, Madsen RW, et al. Morphologic characteristics of human cervical pedicles. Spine 1997; 22: 493-550.

- Nakashima H, Yukawa Y, Imagama S, et al. Complications of cervical pedicle screw fixation for nontraumatic lesions: a multicenter study of 84 patients. Neurosurg Spine 2012; 16: 238-47.

- Ludwig SC, Kowalski JM, Edwards CC 2nd, et al. Comparative accuracy of two insertion techniques. Spine 2000; 25: 2675-81.

- Алейник А.Я., Млявых С.П., Боков А.Е. Транспедикулярная фиксация в шейном отделе позвоночника: обзор литературы и клинические данные. Хирургия позвоночника 2017; 14 (3): 47-53.

- Магомедов Ш.Ш., Докиш М.Ю.,Татаринцев А.П. Транспедикулярная фиксация шейного отдела позвоночника в субаксиальной зоне по методике freehand. Хирургия позвоночника 2018; 15(3): 13-22.