«Осмиевый след» по минеральным включениям в древних золотых изделиях

Автор: Зайков В.В., Зайкова Е.В., Котляров В.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 (41), 2010 года.

Бесплатный доступ

Установлены микровключения минералов группы осмия в золоте, из которого изготовлены изделия Урала, относящиеся к XV в. до н.э. - IX в. н.э. Все они входят в высокотемпературную иридиевую подгруппу. Разнообразие состава и морфологии свидетельствует о россыпной природе включений. Источниками минералов являются россыпи, связанные с ультрабазитами крупных разломов Уральского складчатого пояса. Определена возможность выявления минералов осмия в золоте древних изделий, тяготеющих к ультрабазитовым зонам Южной Сибири, Кавказа, Малой Азии и других регионов. После получения дополнительных анализов платиноидов из россыпей и коренных местонахождений можно будет очертить «осмиевые пути» распространения золотых изделий.

Микровключения, осмий, микрозондовый анализ, курганы, урал, "осмиевый след", бронзовый век, скифы, ультрабазиты, золотые изделия, россыпи

Короткий адрес: https://sciup.org/14522770

IDR: 14522770 | УДК: 542.907:902/904

Текст обзорной статьи «Осмиевый след» по минеральным включениям в древних золотых изделиях

В археологических исследованиях особое место занимает определение связей древних обществ, образно именуемых «путями» контактов, обмена: лазуритовый, янтарный, обсидиановый и др. Основой для анализа являются изделия из редких минералов и горных пород, месторождения которых хорошо известны. Использование в археологии результатов минералого-геохимического изучения таких находок позволяет проследить не только названные «пути», но и географию древних изделий, установить по составу металлических изделий их источники и пути распространения [Черных, 1970]. Так, по минеральным включениям в золотых изделиях оказалось возможным выделить «осмиевый след», который может указать источники золота.

К группе самородного осмия по принятой минералогической номенклатуре [Harris, Cabri, 1991] от- носятся минералы из семейства платиноидов. Они являются твердыми растворами Os, Ir, Ru и характеризуются переменным составом, но имеют единую структуру, отличную от структуры других минералов этого семейства. Далее все входящие в группу самородного осмия минералы будем называть самородным осмием или просто осмием.

Одними из первых о присутствии в древних золотых изделиях включений самородного осмия упомянули Д. Уильямс и Дж. Огден [1995]: в характеристике изделий греческих мастеров они отметили присутствие крупиц осмия, которое затрудняло изготовление тонкого золотого листа и проволоки малого диаметра. Однако дополнительных данных о наличии подобных включений в металле древних изделий пока нет.

Цель статьи – выявить пути распространения древнего золота по включениям самородного осмия в металле драгоценных изделий на материалах Урала. Были исследованы предметы, обнаруженные А.Д. Таировым, Д.Г. Здановичем, В.В. Ткачевым, А.Н. Султановой на уральских археологических памятниках (рис. 1). Анализировались образцы размером 1–5 мм,

Археология, этнография и антропология Евразии 1 (41) 2010

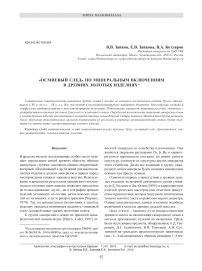

Рис. 1. Схема расположения исследованных археологических памятников на Южном Урале.

1 , 2 – памятники, на которых обнаружены золотые изделия с включениями осмия ( 1 – могильники и курганы; 2 – городища); 3 – курганы, в материалах которых не установлены включения осмия; 4 – глубинные разломы с телами гипербазитов; 5 – ареалы главных золотоносных россыпей [Золото Урала…, 1993]. Стрелками показано направление «осмиевых путей» древнего золота.

вырезанные из золотых изделий. Золото после промывки в щелочах и кислотах наклеивалось на электропроводящий скотч или включалось в эпоксидную смолу с последующей полировкой и углеродным напылением. При съемке неполированной фольги были получены более рельефные изображения включений во вторичных электронах. После изучения металла оптическими методами выбирались места для микро-зондового анализа с диаметром пучка 1–3 мк. Опре- деление состава металла проводилось с помощью электронных микроскопов РЭММА-202М, JEOL-733 и JSM-6460LV (операторы В.А. Котляров, Е.И. Чурин и О.В. Самойлова).

Распространение, морфология, состав включений и вмещающего золота

К настоящему времени включения самородного осмия в золотых изделиях установлены в 5 из 14 курганов и городищ, обследованных на территории от среднего течения р. Урала до верховьев р. Тобола. Археологические памятники, по данным авторов раскопок, относятся к XV в до н.э. – IX в. н.э.

Золото, вмещающее осмий, имеет существенные различия по составу (табл. 1), которые свидетельствуют о разных источниках и разной технологии получения металла. Высокой пробностью отличается золото Филипповского могильника: в нем отмечено минимальное содержание серебра и меди. Возможно, этот мет алл был подвергнут рафинированию. В золотых предметах из Степного кургана соотношения золота и серебра близки к таковым в минералах золото-колчеданно-полиметаллических руд [Зайков и др., 2001, с. 198]. Пробы из изделий, найденных в кургане Кичигинского могильника и на городище Уфа II, показывают довольно высокие концентрации меди (3–6 %), выходящие за рамки содержаний в естественном золоте. Содержания серебра варьируют в пределах 22–32 %. Полученные данные говорят о возможной принадлежности этого металла к искусственным сплавам Au+Ag+Cu.

Наиболее значительные включения самородного осмия выявлены в инкрустации железного меча из кург. № 4 Филипповского могильника. В последние годы объект исследовался Л.Т. Яблонским [2008]. В инкрустации установлены и проанализированы

Таблица 1. Состав золота, вмещающего включения осмия, в находках из археологических памятников Урала и Сибири, %

|

№ п/п |

Предмет |

Памятник |

№ пробы |

Кол-во анализов |

Au |

Ag |

Cu |

Сумма |

Дата |

|

1 |

Инкрустация меча |

Филипповский № 4 |

7-1 |

11 |

97,52 |

0,82 |

1,29 |

99,63 |

V–IV вв. до н.э. |

|

2 |

Спираль |

Уфа II |

UGO–12-3 |

6 |

63,10 |

31,18 |

5,41 |

99,69 |

VII–IX вв. н.э. |

|

3 |

Фольга |

Кичигинский № 3 |

МЯ5–бр |

6 |

72,68 |

23,23 |

3,95 |

99,86 |

IV в. до н.э. |

|

4 |

» |

Кичигинский № 5 |

7 k |

4 |

71,52 |

24,37 |

3,79 |

99,68 |

IV в. до н.э. |

|

5 |

Подвеска |

Степной |

1637ab |

5 |

86,28 |

12,13 |

0,89 |

99,30 |

XIV–XV вв. до н.э. |

|

6 |

» |

Ушкаттынский |

Ук7 |

3 |

77,24 |

18,26 |

5,39 |

100,89 |

XIII–XV вв. до н.э. |

Примечания . Анализы выполнены в Институте минералогии УрО РАН на микроанализаторе JEOL-733, оператор Е.И. Чурин. Предмет № 1 – из коллекции Л.Т. Яблонского, № 2 – А.Н. Султановой, № 3, 4 – А.Д. Таирова, № 5 – Д.Г. Зда-новича, № 6 – В.В. Ткачева.

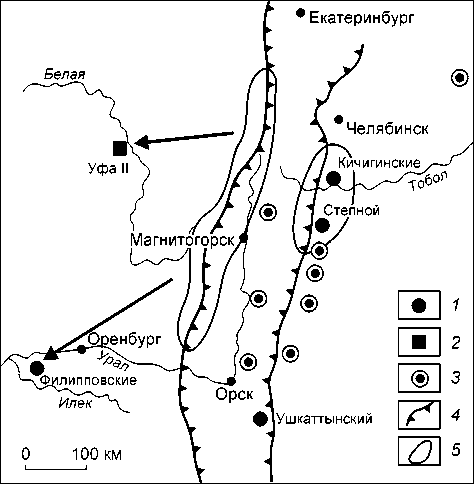

0 0,1 мм

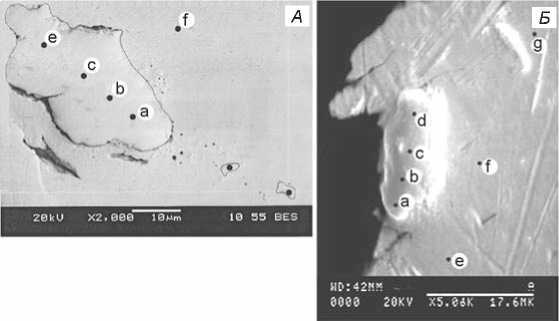

Рис. 2. Включения осмия в полированном шлифе (проба № 7). Филипповский могильник, кург. № 4. Отраженный свет, ширина снимка 0,6 мм. Видно расщепление округлого зерна у края снимка.

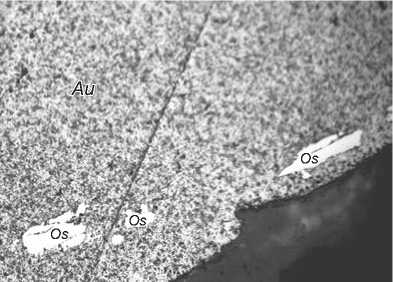

16 зерен осмия округлой, удлиненной и треугольной формы размером по длинной оси 40–200 мк. Округлые зерна раздроблены или расщеплены по спайности (рис. 2, 3).

В золотой спирали из городища Уфа II [Мажитов, Сунгатов, Султанова, 2007] выявлено зерно округлой формы. В нем намечаются трещинки скола, разделяющие зерно на два индивида, которые несколько отличаются по составу (табл. 2). Предполагается, что это фрагмент сростка.

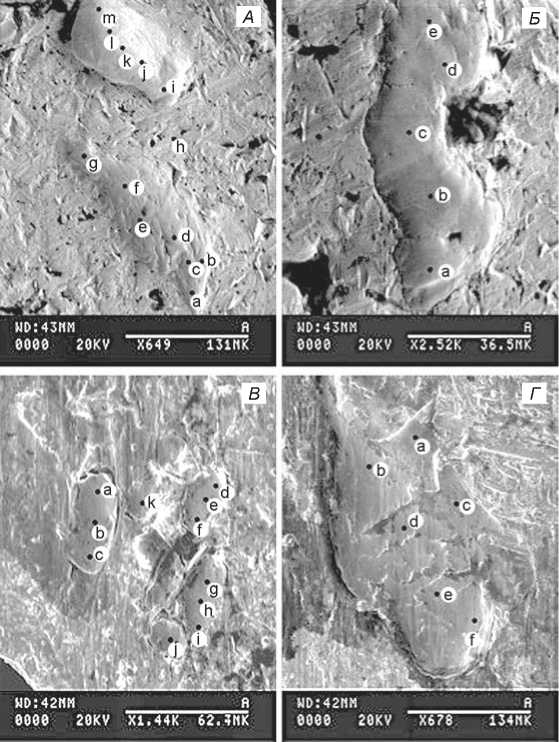

В золотых изделиях из курганов Ки-чигинского могильника [Таиров, Боталов, Плешанов, 2008] определено четыре зерна округлой формы. Три из них (одно размером 45×20 мк, два, примыкающие к нему, более мелкие) установлены в золотой фольге, покрывающей браслет из кург. № 3 (рис. 4), состав индивидов различен (табл. 2). Четвертое зерно, размером 5×20 мк, обнаружено в фольге, наложенной на деревянный сосуд из кург. № 7.

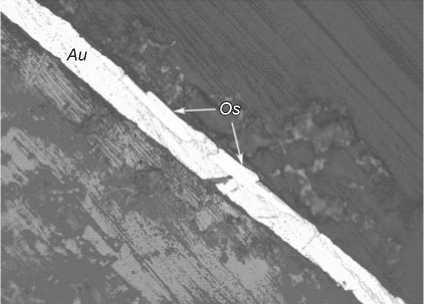

В золотой фольге из Степного кургана, покрывающей спиралевидную подвеску диаметром 0,7–1,5 см, выявлено пластинчатое зерно осмия [Zaykov et al., 2008]. Оно cосто-ит из трех соприкасающихся индивидов и разбито на две части. Толщина включений 6–7, длина 25–40 мк (рис. 5).

В Ушкаттынском кургане, исследованном В.В. Ткачевым, установлено зерно о смия формы, близкой к призматической, размером 4×9 мм. Оно расположено поперек уплощения золотой фольги, содержащей мелкие включения меди.

Рис. 3. Включения осмия во вторичных электронах (проба № 7, неполированная фольга). Филипповский могильник, кург. № 4.

А – № 10 (анализы a–g), 11 (анализы i–m); Б – № 12 (анализы a–e); В – № 13 (анализы a–k); Г – № 14 (анализы a–f).

Рис. 4. Включения осмия во вторичных электронах (проба № 5, полированный шлиф). Кичигинский могильник, кург. № 3.

А – № 20 (анализы а–е); 21 (анализы 5–3); 22 (анализы 5, 4);

Б – № 23 (анализы a–f).

Таблица 2. Состав включений осмиевых минералов в древних золотых изделиях

|

№ включения |

Кол-во анализов |

Среднее содержание, мас. % |

Формула |

||||

|

Os |

Ir |

Ru |

Pt |

Сумма |

|||

|

1 |

6 |

45,76 |

36,10 |

17,45 |

– |

99,31 |

Os 0,40 Ir 0,31 Ru 0,29 |

|

2 |

10 |

34,54 |

29,30 |

27,66 |

8,06 |

99,56 |

Ru 0,42 Os 0,28 Ir 0,24 Pt 0,06 |

|

3 |

7 |

35,28 |

29,20 |

27,63 |

7,36 |

99,47 |

Ru 0,42 Os 0,29 Ir 0,23 Pt 0,06 |

|

4 |

1 |

57,58 |

14,82 |

27,02 |

– |

99,42 |

Os 0,47 Ru 0,41 Ir 0,12 |

|

5 |

8 |

56,88 |

17,04 |

25,57 |

– |

99,49 |

Os 0,47 Ru 0,39 Ir 0,14 |

|

6 |

7 |

55,07 |

8,97 |

35,42 |

– |

99,46 |

Ru 0,51 Os 0,42 Ir 0,07 |

|

7 |

5 |

32,67 |

53,85 |

3,43 |

9,50 |

99,45 |

Ir 0,53 Os 0,32 Pt 0,09 Ru 0,06 |

|

8 |

6 |

45,03 |

20,56 |

33,93 |

– |

99,52 |

Ru 0,49 Os 0,35 Ir 0,16 |

|

9 |

7 |

37,23 |

29,91 |

26,88 |

5,58 |

99,60 |

Ru 0,41 Os 0,30 Ir 0,24 Pt 0,05 |

|

10 |

5 |

35,12 |

58,52 |

2,26 |

3,63 |

99,53 |

Ir 0,57 Os 0,35 Ru 0,04 Pt 0,04 |

|

11 |

5 |

56,53 |

10,16 |

32,78 |

– |

99,47 |

Ru 0,48 Os 0,44 Ir 0,08 |

|

12 |

5 |

37,74 |

56,05 |

5,87 |

– |

99,66 |

Ir 0,53 Os 0,36 Ru 0,11 |

|

13 |

11 |

77,44 |

14,23 |

8,00 |

– |

99,67 |

Os 0,73 Ru 0,14 Ir 0,13 |

|

14 |

6 |

40,32 |

38,13 |

17,28 |

3,80 |

99,53 |

Os 0,35 Ir 0,33 Ru 0,29 Pt 0,03 |

|

15 |

5 |

35,83 |

53,34 |

2,85 |

7,59 |

99,61 |

Ir0,52 Os0,36Ru0,05Pt0,07 |

|

16 |

8 |

38,99 |

42,80 |

17,71 |

– |

99,50 |

Ir 0,37 Os 0,34 Ru 0,29 |

|

17 |

4 |

44,25 |

41,83 |

13,40 |

– |

99,48 |

Os 0,40 Ir 0,37 Ru 0,23 |

|

18 |

2 |

47,85 |

37,34 |

14,92 |

– |

100,00 |

Os 0,42 Ir 0,33 Ru 0,25 |

|

19 |

4 |

49,62 |

36,82 |

14,02 |

– |

100,46 |

Os 0,44 Ir 0,32 Ru 0,24 |

|

20 |

1 |

1,48 |

78,43 |

12,47 |

– |

100,00 |

Ir 0,76 Ru 0,23 Os 0,01 |

|

21 |

1 |

13,79 |

22,06 |

36,15 |

– |

99,99 |

Ru 0,66 Ir 0,21 Os 0,131 |

|

22 |

4 |

46,23 |

11,82 |

41,53 |

– |

99,58 |

Ru 0,57 Os 0,34 Ir 0,09 |

|

23 |

6 |

40,78 |

40,56 |

18,38 |

– |

99,72 |

Os 0,35 Ir 0,35 Ru 0,30 |

|

24 |

5 |

39,43 |

41,74 |

18,28 |

– |

99,45 |

Ir 0,36 Os 0,34 Ru 0,30 |

|

25 |

3 |

64,82 |

34,11 |

0,47 |

– |

99,40 |

Os 0,65 Ir 0,34 |

Примечания . Включения 1–16 из пробы № 7 (Филипповский могильник, кург. № 4, коллекция Л.Т. Яблонского); 17, 18 – из пробы № УII-Г012-3 (поселение Уфа II, коллекция А.Н. Султановой); 19–21 – из пробы № 5 (Кичигинский могильник, кург. № 3, коллекция А.Д. Таирова); 22 – из пробы № 7 (Кичигинский могильник, кург. № 5, коллекция А.Д. Таирова); 23, 24 – из пробы № 1637 (кург. Степной, коллекция Д.Г. Здановича); 25 – из пробы УК-7 (курган Ушкаттынский, коллекция В.В. Ткачева).

Анализы № 1–19, 23–25 выполнены оператором В.А. Котляровым, микрозонд РЭММА-202М; № 20, 21 – О.В. Самойловой, микрозонд JSM-64601 LV; № 26 – Е.И. Чуриным, микрозонд JEOL-733.

Прочерк – менее предела чувствительности (0,5 %).

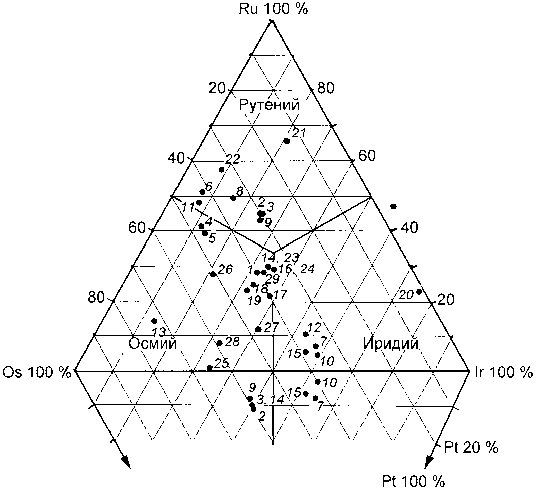

Установлен большой разброс значений содержания осмия (табл. 2; рис. 6, 7). Нами используется номенклатура [Harris, Сabri, 1991] c добавлением определения, состоящего из названий сопутствующих элементов (ру-тенистый, иридистый, осмистый). Такой прием реализован Ю.С. Кобяшевым и С.Н. Никандровым [2007] при характеристике соответствующих минералов Урала.

По атомному соотношению Os, Ru, Ir в кристаллохимических формулах выделяются зерна трех типов (табл. 2):

1-й – с преобладанием Os

1а – осмий: резкое преобладание Os при низком содержании Ru и Ir (№ 13, 24); 1б – осмий рутенистый с иридием: содержание Os ок. 50 ат. %, преобладание Ru над Ir примерно в 2,8–3,4 раза (№ 4, 5); 1в – осмий рутенисто-иридистый: осмия 35–50 %, небольшое преобладание Ir над Ru, иногда значения примерно равны (№ 1, 14, 17–19, 23, 26, 28); 1г – осмий иридистый: преобладание Os над Ir, рутения мало (№ 25, 27, 28).

Рис. 5. Зерна осмия в полированном шлифе 1637. Курган Степного могильника. Отраженный свет, ширина снимка 0,2 мм. Видно пластинчатое строение двух зерен.

2-й – с преобладанием Ru

2а – рутений иридисто-осмистый: преобладание Ru, близкие значения Os и Ir (№ 2, 3, 9); 2б – рутений осмистый с иридием: преобладание Ru, значительное преобладание Os над Ir (№ 6, 8, 11, 22); 2в – рутений иридистый с осмием: преобладание Ru, заметное содержание Ir и малое Os (№ 21).

3-й – с преобладанием Ir

3а – иридий рутенистый с ничтожной примесью осмия (№ 20); 3б – иридий осмистый с рутением: преобладание Ir, значительное содержание Os и небольшое Ru (№ 7, 10, 12, 15); 3в – иридий рутениево-осмистый: преобладание Ir, значительное содержание и Os, и Ru, осмия несколько больше (№ 16, 24).

Платина присутствует в трех пробах с преобладанием рутения (№ 2, 3, 9) и трех пробах с преобладанием иридия (№ 7, 10, 15). Платина встречена только в одной пробе с преобладанием осмия (№ 14).

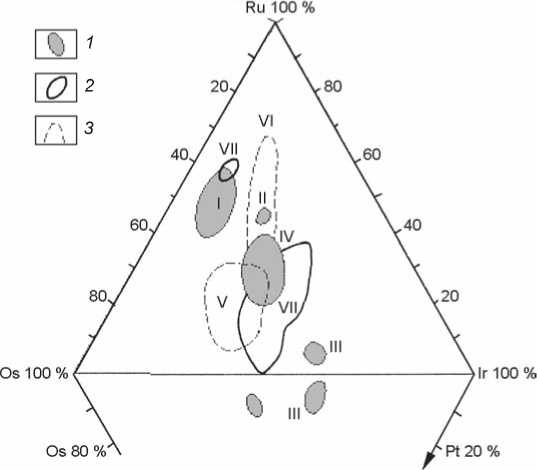

Позиция минеральных разновидностей и выделенных полей составов осмия показана на рис. 7 и 8. Большинство фигуративных точек анализов осмия из древних золотых украшений Урала попадают в поле IV, расположенное в центре площади, куда попали точки анализов осмия местных россыпей. К этому полю отно сятся данные по Филипповскому и Кичи-гинскому могильникам, Степному и Ушкат-тынскому курганам, а также городищу Уфа II. Очевидна связь осмия из золотых изделий и местного россыпного материала. Обозначились также три группы результатов анализов, проведенных для предметов из Филипповского могильника (поля I–III), для которых россыпные аналоги пока не выявлены.

Рис. 6. Тройная диаграмма составов минералов осмия в золотых изделиях из курганов Южного Предуралья и Восточного Зауралья. Цифрами обозначены номера включений, приведенные в табл. 2.

Рис. 7. Тройная диаграмма полей составов минералов осмия в золотых изделиях из курганов и с поселений Южного Урала и в источниках металлов.

1 – в золотых изделиях из памятников Южного Урала; 2 – в коренных проявлениях Среднего Урала; 3 – в россыпях Урала.

Поля составов минералов в археологических памятниках: I–III – Филипповский могильник, кург. № 4; IV – Филипповский, Кичигинский могильники и поселение Уфа II.

Поля составов зерен из россыпей золота: V – Южный Урал (Учалинский р-н, коллекция В.А. Кадикова); VI – Полярный Урал; VII – Средний Урал [Минералогия Урала…, 1990; Иванов, 1944].

Обсуждение результатов

Оценим вероятные источники золота, из которых были изготовлены исследованные изделия. Для понимания общей ситуации целесообразно дать краткую сводку по месторождениям благородных металлов региона.

Совместное нахождение самородных золота и осмия установлено в россыпных месторождениях, локализованных вдоль выходов на поверхность глубинных разломов на всех континентах [Золото Урала…, 1993; Сазонов и др., 2001]. Такая связь обусловлена тем, что к названным структурам приурочены внедрения глубинных магматических пород – гипербазитов, содержащих платиноиды.

Cведения об осмиевой минерализации в гипер-базитах Урала наиболее детально рассмотрены в монографиях [Иванов, 1944; Платинометальное оруденение…, 2001]. Выделены коренные проявления о смистого иридия в хромитоносных перидотитах Восточно-Тагильского и Верх-Нейвинского массивов. В хромитовых рудах Нуралинского массива на Южном Урале выявлена сульфидно-осмиевая минерализация. При разрушении коренных выходов осмийсодержащих пород осмий попадает в рыхлые отложения и концентрируется в россыпях.

История древней золотодобывающей промышленности Урала рассмотрена в ряде работ [Иессен, 1948; Марфунин, 1987; Шумихин, Волгин, 2008]. Типичные месторождения коренного золота на Урале имеют запасы 5–20 т, а наиболее крупные – до 300 т. Запасы россыпных месторождений, из которых по ступала часть золота для изготовления украшений, на порядок меньше, но общее число месторождений ок. 1 тыс. По оценке А.С. Марфунина [1987], в царское время общее количество добытого и учтенного россыпного золота составило ок. 650 т. В советский период этот показатель равнялся приблизительно 300 т. С известной оговоркой можно считать, что на Урале было добыто ок. 1 тыс. т россыпного металла.

Минералы о смия из россыпных месторождений золота добываются на Урале, в Сибири, Турции, Болгарии, Калифорнии, Канаде, Тасмании [Иванов, 1944; Craddok, 2000; Tsintsov, 2001]. Закономерно присутствие в золотых изделиях из россыпного материала зерен осмия. Они не затронуты плавлением, испытали лишь деформации и расщепление при обработке золота, например, при ковке фольги (см. рис. 5).

На Южном Урале выделяются два крупных разлома – Главный Уральский и Восточно-Уральский. За счет тел гипербазитов, локализованных в первом разломе, образовались россыпи в долинах рек Миасс, Кизил, Таналык, Сакмара и их притоков, дренирующих на протяжении 600 км Главный Уральский разлом, и приуроченные к нему золотоносные структуры [Золо- то Урала…, 1993; Сазонов и др., 2001]. На этом отрезке находятся Карабашский, Миасский, Миндякский, Бай-макский рудные и россыпные районы, в которых обнаружены минералы группы осмия. В россыпях установлены многочисленные самородки золота, в т.ч. самый крупный в России «Большой треугольник» [Годовиков, 1975]. Самородки довольно внушительных размеров, весом до 36 кг; залегают они в россыпях гнездами общим весом в десятки и сотни килограммов. Не удивительно, что яркие золотые камни привлекали внимание наших предков. Главный Уральский разлом – золотоносная структура – расположен наиболее близко к Филипповскому могильнику и городищу Уфа II.

В Зауралье коренные и россыпные месторождения изве стны в Кочкарском, Джетыгаринском и Ку-макском рудных районах [Золотоносность Урала…, 2005, с. 78, прил. 1]. В россыпях Кочкарского района также установлено присутствие осмистого иридия, который образует зерна светло-серебристого цвета [Колисниченко, Попов, 2008]. Кроме того, в россыпях присутствует иридий рутениево-осмиевый с содержанием (масс. %): Ir 80, Os 15, Ru 5. Это дает основание полагать, что источником самородного осмия в изделиях из Кичигинских и Степного курганов являлись гипербазиты Восточно-Уральского разлома.

Имеющиеся данные позволяют наметить «путь» распространения золота для изготовления ювелирных украшений с Южного Урала в юго-западном направлении до Уфы и Филипповских курганов (Южное Предуралье). Протяженность этого участка примерно 200–300 км, но «путь» мог иметь продолжение до бассейна Волги. Источник сырья для золотых изделий из курганов Дона и Поднепровья, как и изделий из мышьяковой бронзы [Селимханов, 1970], находился, возможно, на Кавказе.

В горах Южной Сибири гипербазиты отмечены в Каахемском, Куртушибинском, Борусском, СевероСаянском разломах. В пределах последних обнаружен осмий [Агафонов и др., 2005, с. 115], который по составу близок к минералу, выявленному, по данным А.М. Юминова, в золотых изделиях кургана Аржан II [Чугунов, Парцингер, Наглер, 2004]. Аналогичные рудоносные гипербазиты известны на Кавказе, в Малой Азии и Болгарии, где отмечены и многочисленные россыпи. Исследование состава золотых изделий из памятников, обнаруженных вблизи них, должно помочь выявлению новых включений осмия. Каждая информация такого рода будет расширять знания о направлениях контактов древних обществ.

Заключение

Установлено широкое распространение включений минералов группы осмия в золотых изделиях Урала, относящихся к XV в. до н.э. – IX в. н.э. Разнообразие состава и морфология свидетельствуют об обломочной природе этих включений. Источниками металла являются россыпи, связанные с гипербазитами крупных разломов Уральского складчатого пояса. Для определения конкретных источников металла необходимо получить платиноиды из россыпей и коренных местонахождений и провести детальные минералогогеохимические и изотопные исследования минералов. После выполнения такой работы можно будет более уверенно установить «осмиевые пути» распространения золотых изделий.

Авторы благодарны за помощь и консультации А.М. Юми-нову, Е.И. Чурину, Г.Г. Михайлову, О.В. Самойловой, Е.В. Белогуб, И.Г. Михайлову, Л.Т. Яблонскому, М.С. Шемаханской, А.Д. Таирову, Д.Г. Здановичу, В.В. Ткачеву, В.К. Чугунову, В.И. Гуляеву.