Основные аспекты финансирования современной сферы образования Российской Федерации

Автор: Вершинина Ольга Васильевна, Москвитин Геннадий Иванович

Журнал: Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и общество @vestnik-rosnou-human-and-society

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 1, 2019 года.

Бесплатный доступ

Посвящено механизму финансирования современной сферы образования Российской Федерации. Рассмотрены основные модели финансирования высшего образования в мировой практике, представлены общие и специальные принципы финансирования образовательных организаций Российской Федерации, продемонстрированы информационно-аналитические материалы о динамике расходов бюджета на финансирование и определена целесообразность дальнейшего реформирования сферы образования России.

Сфера образования, модель финансирования, принципы финансирования, инвестиции в образование, бюджетное финансирование

Короткий адрес: https://sciup.org/148309196

IDR: 148309196 | УДК: 378.3 | DOI: 10.25586/RNU.V9276.19.01.P.003

Текст научной статьи Основные аспекты финансирования современной сферы образования Российской Федерации

Продолжающиеся процессы реформирования сферы образования Российской Федерации оказывают непосредственное влияние на систему ее финансирования, что определяет актуальность и необходимость изучения данных аспектов с учетом методологической базы и основных принципов финансового обеспечения образования.

Государство во всем мире всегда финансировало систему образования и предоставляло гарантии для долгосрочных инвестиций в данной сфере. Прежде всего это связано с тем, что регулирование рынка происходит с помощью развитой системы образования, когда формируется целый штат и социальный слой специалистов, необходимых данному государству. Кроме того, необходимо отметить, что расходы на образование являются одним из важнейших показателей социального развития, отражающих степень внимания государства к образованию граждан. Инвестиции в образование – это не только важный способ увеличения человеческого капитала страны и улучшения перспектив экономического развития, но и расширение кругозора людей, обеспечение возможности самореализации, достижения материального благополучия граждан и поддержка их здорового образа жизни.

Государственное финансирование, однако, не всегда может обеспечить все нужды,

4 в ыпуск 1/2019

необходимые для эффективного развития, поэтому распространяются формы финансирования, которые позволяют приводить необходимые запланированные единицы специалистов к более или менее заданному уровню [1].

Как отмечает В.М. Зуев, «существует две основные мировые модели построения экономики, соответственно, финансовоэкономической базы высшего образования. Так называемая европейская модель характеризуется высоким уровнем социализации, государственного патернализма ее социальной сферы и ориентирована на бюджетное финансирование, составляющее 75–95% от получаемых вузами средств. Модель, условно обозначаемая как англосаксонская, ориентирует финансовую систему высшего образования главным образом на коммерческие методы получения средств: основную, базовую часть бюджета высшего образования в Великобритании и США – 70% составляют внебюджетные средства. К этой модели в принципе тяготеет и финансовая система российского высшего образования, хотя и сохранила признаки европейской (около 50% поступлений за счет бюджета)» [2].

Л.Р. Дегтярева указывает на следующие основные модели и механизмы финансирования высшего образования в мировой практике:

-

• формирование свободного рынка в области высшего образования, что выглядит как переход с государственного финансирования на долевое, где некоторую часть оплачивает как государство, регионы, так и общины, заинтересованные в определенной сфере знаний предприятия, частные благотворительные организации и сами потребители образовательных услуг, а финансовая поддержка в виде стипендий и грантов ориентирована на самых способных студентов, а не на наиболее бедные ка-

- тегории обучающихся. Основной принцип этой модели заключается в обеспечении возможности свободного выбора потребителями любого, в том числе частного, образовательного учреждения без государственных ограничений;

-

• формирование общественного рынка в области высшего образования, что предполагает наличие определенного равновесия между помощью государства и личной ответственностью лица за свою учебу. Речь идет о частичном использовании рыночных отношений в сфере высшего образования, сокращении государственной финансовой поддержки в расчете на одного студента (а не в абсолютном выражении) с параллельным ростом частного финансирования с учетом необходимости создания одинаковых возможностей для всех за счет кредитования на получение высшего образования;

-

• антирыночная модель, которая подразумевает блокирование рыночных отношений в сфере высшего образования, где становление индивидов как всесторонне развитых граждан является заботой всего общества. Образовательная политика в этом случае заключается как в гарантировании равных возможностей на входе в высшее образование, так и в обеспечении равных результатов на выходе [3].

Анализируя современное состояние образования в России, отметим, что оно характеризуется в первую очередь с позиций недостаточности бюджетных средств, выделяемых государством для обеспечения функционирования данной сферы деятельности. Доля расходов на образование в расходах консолидированного бюджета Российской Федерации ежегодно составляет около 11% [7]. Причем в динамике прослеживается снижение данного показателя.

Важно отметить, что новые изменения в механизме финансирования системы

Вершинина О.В., Москвитин Г.И. Основные аспекты финансирования современной...

образования России будут связаны с преобразованием в 2018 г. Министерства образования и науки Российской Федерации в Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации [4].

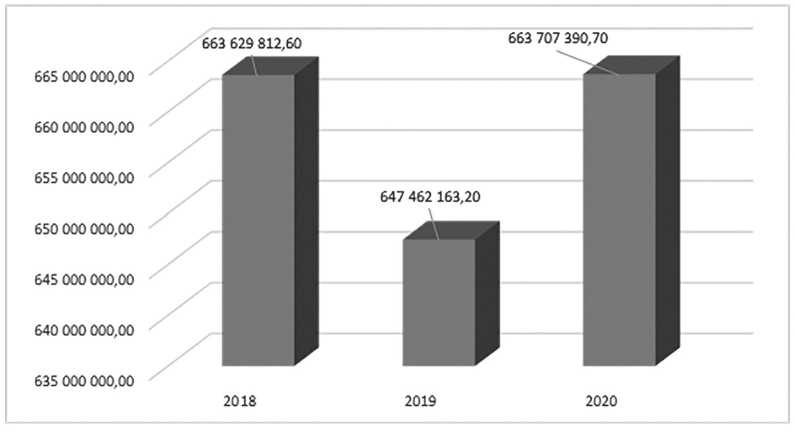

Анализ статистических данных Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» [5] позволяет сделать вывод, что в целом положительная динамика роста государственных расходов в системе образования будет сохраняться, за исключением 2019 г. (рис.). Однако при оценке объема расходов необходимо учитывать динамику изменения сети и контингента обучающихся (воспитанников) системы образования, которое оказывает непосредственное влияние на объем финансирования.

В последние годы образование в России продолжает совершенствоваться. Значительные трансформации произошли прежде всего в системе высшего образования. На современном этапе система высшего образования становится субъектом рыноч- ной экономики, следствием чего стала активная коммерциализация отечественных высших учебных заведений. В результате этого услуги высшего образования получили реальную товарную форму, стали покупаться и продаваться, появился термин «высшее учебное заведение частной формы собственности».

Следует отметить, что существуют общие и специальные принципы финансирования образовательных организаций, которые оказывают услуги в области высшего образования.

К базовым принципам относятся:

-

• принцип законности функционирования образовательных организаций, которые оказывают услуги в области высшего образования. Поскольку Российская Федерация – правовое государство, данный принцип является основным в работе органов государственной власти. Так как, согласно ч. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации, органы государственной власти и, соответственно, сотрудники данных органов должны соблюдать законы и Конституцию Российской Федерации, прин-

Динамика расходов на образование в 2018–2020 гг., тыс. руб.

6 в ыпуск 1/2019

цип законности можно назвать конституционным. Следовательно, данный принцип состоит в строгом соблюдении требований законодательства всеми образовательными учреждениями, которые оказывают услуги в образовательной сфере;

-

• принцип федерализма бюджетных расходов. Расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации определены разграничением в полномочиях федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, исполнение которых происходит в очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов;

-

• принцип приоритетности государственных и муниципальных публичных расходов [6].

Инструменты оценки качества и образовательной политики в сфере высшего образования включают в себя в том числе и переход на новые принципы распределения контрольных цифр приема граждан, обучающихся за счет средств федерального бюджета, а также введение нормативного подушевого финансирования образовательных организаций высшего образования.

Таким образом, повышение качества образования – актуальная задача современного этапа социально-экономического развития России. Одним из ключевых вопросов, возникающих в процессе ее реше- ния, остается вопрос об уровне финансирования всех ступеней образования.

Финансирование сферы образования в Российской Федерации в настоящее время является многоканальным, сочетающим различные источники, которые демонстрируют соотношение частных и публичных интересов в данной области. Особенности сферы образования, ее многофункциональный, многоцелевой характер делают неэффективным использование одного или небольшого числа финансовых инструментов, предопределяют необходимость множественности инструментов финансового обеспечения образования.

Реформа образования продолжается, и основные принципы и подходы, провозглашенные в целях ее реализации, станут последовательно и продуманно воплощаться на практике, в том числе и в области финансового обеспечения образования, что будет служить достижению целей реализации конституционных гарантий граждан на получение бесплатного образования; функционирования и развития высших учебных заведений в качестве центров подготовки специалистов и проведения научных исследований; доступности высококачественного образования для выходцев из малообеспеченных семей и одаренной молодежи; стимулирования учебных заведений к повышению качества образования, эффективности использования ресурсов.

Список литературы Основные аспекты финансирования современной сферы образования Российской Федерации

- Акчурина Г.Р. Реформирование российской системы образования путем создания эндаумент-фондов как альтернатива бюджетного финансирования образования // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2013. № 7 (55). С. 24.

- Дегтярева Л.Р. Общие подходы к финансированию системы высшего образования // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2015. № 3. С. 63-66.

- Зуев В.М. Модель финансирования высшего образования: мотивы и результаты реализации образования // Новые парадигмы общественного развития: экономические, социальные, философские, политические, правовые, общенаучные тенденции и закономерности: материалы международной научно-практической конференции (Саратов, 28 декабря 2015 г.): в 4 ч. Саратов, 2016. С. 91-93.

- Министерство образования и науки Российской Федерации. URL: https://xn-80abucjiibhv9a.xn-p1ai/ (дата обращения: 26.11.2018).

- О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов: федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

- Рабесон М.Д. Роль базовых понятий в высшем профессиональном образовании // Педагогика: наука и искусство: сборник материалов международной научной конференции. Киров, 2015. С. 101-107.

- Южакова Т.А., Каракчиева И.В. Финансирование системы образования России (динамика расходов на образование: российский и международный опыт) // Наука, техника и образование. 2015. № 2 (8). С. 87-93.