Основные факторы, критерии и принципы ресурсосбережения в условиях современного хозяйствования

Автор: Лоскутов С.А.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Экономика и управление

Статья в выпуске: 2 (64), 2015 года.

Бесплатный доступ

По мнению отечественных и зарубежных ученых, в настоящее время экономические системы всего мира испытывают серьезные проблемы в области ресурсообеспечения, ресурсопотребления и ресурсосбережения, которые затрагивают все сектора экономики и производственной деятельности. Анализ производственно-технических, организационно-управленческих и социально-экономических показателей доказал, что хлебопекарный комплекс является важной составляющей отечественной пищевой промышленности. Исходя из данного установленного факта, проведен ретроспективный анализ отрасли и выполнена оценка результатов научно-отраслевых исследований настоящего и перспективного будущего, результаты которых с позиции статики и динами позволили сформировать синкретический конгломерат внутриотраслевых проблем. Среди первостепенных проблем развития отечественных предприятий хлебопекарной промышленности и всего народного хозяйства России были выделены проблемы рациональности, ресурсосбережения и энерго-ресурсоэффективности производственно-технологических единиц не зависимо от форм и методов ведения производственно-хозяйственной деятельности. Недостаточность развития научно-методических подходов и практических решений в сфере анализа, оценки, контроля, мониторинга и регулирования ресурсоориентированной производственно-экономической деятельности отраслевых предприятий актуализирует необходимость проведения комплексного исследования природы дефицитности отраслевых ресурсов и формирования научно-практических решений, направленных на совершенствование механизма ресурсосбережения отечественных предприятий, хлебопекарной промышленности. В данной статье исследована группа факторов, формирующих политику ресурсосбережения на предприятии, выявлены критерии нерациональной организации процесса ресурсопотребления в условиях современного хозяйствования, сформирована система элементов организации процесса ресурсосбережения на предприятии, обоснованы принципы ресурсосбережения в масштабах государства. В рамках сформированной системы принципов, критериев и факторов рационального и эффективного использования ресурсов в условиях современного хозяйствования, первостепенными и наиболее важными являются вопросы выявления и раскрытия особенностей развития отраслевых предприятий в рамках механизма их ресурсоэффективности.

Ресурсосбережение, управление, факторы, критерии, принципы

Короткий адрес: https://sciup.org/14040430

IDR: 14040430 | УДК: 338.054.23

Текст научной статьи Основные факторы, критерии и принципы ресурсосбережения в условиях современного хозяйствования

Вопросы ресурсосбережения и ресур-соэффективности в условиях современной экономической парадигмы представляются весьма актуальными, перспективными и исключительно важными. Как показывают аналитические данные и статистические наблюдения, ресурсный потенциал находится в дефиците, а то, что некоторые из ресурсов присутствуют в необходимом объеме, не всегда свидетельствует об их безграничном количестве. Степень удовлетворения потребностей современного общества пропорциональна уровню полноты использования всех имеющихся в распоряжении ресурсных запасов. В условиях преодоления последствий мирового финансово-экономического кризиса 20082010 гг. и введенных против России санкций 2014 г., требующих активизации всех резервов рациональной экономики, вопросы ресурсосбережения становятся стратегическими.

По мнению отечественных и зарубежных ученых, в настоящее время экономические системы всего мира испытывают серьезные проблемы в области ресурсообеспечения, ресурсопотребления и ресурсосбережения, которые затрагивают все сектора экономики и производственной деятельности [7].

Как подтверждают результаты исследования многих аналитических агентств, отечественная экономика пока подвергается ряду не самых совершенных реформаторских подходов в значительной мере благодаря именно высокому запасу природным ресурсам. Отсюда следует, что в качестве первоочередной задачи должна рассматриваться проблема выстраивания недостающей для модернизации национальной экономики связи: природные ресурсы - производственный комплекс - ресурсосберегающий хозяйственный механизм.

На современном этапе хозяйственного развития сложилась экономическая ситуация, при которой проблема ресурсосбережения носит экстраординарный характер, и ее решение настоятельно требует построения целостной, многоуровневой модели хозяйствования ресурсосберегающего типа. При этом, проходящая трансформация экономики раскрывает сложность этой задачи и точнее выявляет масштабы предстоящей работы именно в контексте совершенствования организационноэкономического механизма ресурсосбережения. Он должен строиться путем последовательного учета всех принципов, критериев и факторов ресурсосбережения на всех уровнях системы управления (при выработке экономической политики, методов хозяйственного контроля, систем организации производства), целенаправленного совершенствования действующих и создания новых организационных структур, адекватных современной модели хозяйствования и администрирования [1, 2].

Многоаспектность ресурсосберегающей политики и многообразие факторов, определяющих результативность и адекватность этой деятельности, многочисленность пересечений функциональных связей между звеньями, обеспечивающими ресурсосбережение, требуют новых инновационно-инвестиционных, ориентированных подходов, обладающих свойствами комплексности и системности.

Роль процессов ресурсосбережения в рамках отдельной экономической системы обусловливает необходимость не столько поиска и разработки мероприятий, направленных на рационализацию и оптимизацию ресурсопотребления, сколько совершенствования и модернизации комплексной модели экономики ресурсосберегающего типа, в частности, на уровне отдельного предприятия как действующего в реальном секторе экономике хозяйствующего субъекта. При этом, данный подход должен исходить из последовательного учета факторов, критериев и принципов ресурсосбережения на всех уровнях управления, целенаправленного совершенствования действующих управленческих структур [3].

Данная позиция представлена в научной литературе учеными-экономистами И.П. Богомоловой, Н.М. Шатохиной, А.М. Мантулиным. В свете экономической парадигмы ресурсосбережения, данное понимание вопроса представляется весьма значимым и ценным концептуальным решением.

Как показали исследования, в современных условиях кардинально изменились принципы, критерии и факторы ресурсоэффективного функционирования промышленных предприятий, что приводит к изменениям в экономическом содержании методов ресурсосбережения. Разрабатывая политику ресурсосбережения, предприятие должно также определить ключевые факторы, оказывающие воздействие на эффективность применяемых методов и степень достижения целевых показателей в рамках их ресурсоориентированной деятельности предприятия. С этой целью следует, прежде всего, проводить многосторонний текущий и стратегический анализ деятельности, включая:

-

- анализ объемов производства и ресурсопотребления (состав и структура потребляемых материально-технических ресурсов);

-

- оценку динамики изменения величины ресурсопотребления во времени и в пространстве;

-

- выявление этапов и направлений движения ресурсов в рамках технологической цепочки производства продукции;

-

- оценку степени учета и контроля за использованием ресурсов;

-

- изучение уровня техникотехнологической оснащенности производства и процента морального и физического износа основных производственных фондов.

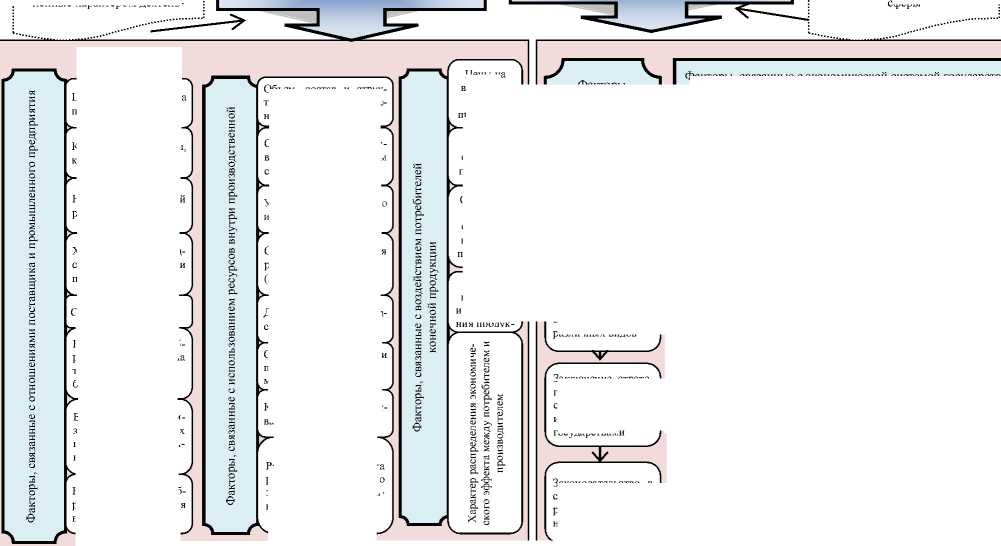

Отметим высокий уровень качественного и количественного состава обозначенных элементов исследования (факторов), которые классифицируются и подразделяются на основе различных научных подходов и направлений на многочисленные группы, классы и системы. Среди всего многообразия выделим и дадим характеристику, на наш взгляд, основным, ключевым факторам воздействия на подсистему ресурсосбережения и ресурсопотребления (рисунок 1).

В свою очередь, основные направления экономии и рационального использования материальных ресурсов подразделяются на груп- пы, обеспечивающие либо техническое, либо экономическое развитие. Техническое развитие включает: проектирование и использование экономичных видов средств производства — минимизацию технологических отходов, снижение уровня потребления топливноэнергетических ресурсов, повышение эксплуатационных характеристик оборудования и машин; совершенствование конструкции производимых средств труда, то есть снижение массы и габаритов технических устройств, стандартизацию, типизацию и унификацию деталей и сборочных единиц, взаимозаменяемость узлов и агрегатов, расчет необходимой и достаточной надежности деталей в конкретных условиях эксплуатации, повышение технологичности и эргономичности оборудования, установление оптимальных технических характеристик; модернизацию и использование типовых технологических процессов, применение унифицированных технических устройств, заменителей редких и дорогостоящих материалов.

ГРУППА ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ И ФОРМИРУЮЩИЙ ПОЛИТИКУ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ НА МАКРО-, МИКРО-, МЕЗОУРОВНЯХ связанные с действиями контрагентов, непосредственно работающих с предприятием, или обусловленные характером деятель-

Факторы воздействия прямого характера

^

Факторы воздействия косвенного характера

связанные с действием системы государственного управления в области экономики, политики, социальной сферы

различных видов политико-

Сохранение цены ресурсы

Ограничения по спросу на конечную продукцию

Состав и структура продукции правовыми условиями расширение сферы влияния в бывших советских республиках

Возможность влияния на мировые продукцию

Факторы, связанные с экономической системой государства

Ценовая поставщиков ресурсов

Соответствие оборудо- современным стандартам

Наличие заменителей ресурсов на рынке управления

Специфика ресурсов зации совместных

V

Законодательство в сфере ресурсосбережения и управления предприятиями

Возможность приобретения оборудования в аренду или лизинг

Возможность приобретения ресурсов на товарно-сырьевой бирже проектов с поставщиками ресурсов производственных мощностей

Объем, состав и структура ресурсопотребления

Длительность производственного цикла

Квалификация и мотивация персонала

Распределение объёма ресурсопотребления по этапам производственной цепочки ресурсопотреблением (АСКУЭ)

Уровень квалификации специалистов инженерноэкономического профиля

Степень соответствия научных достижений мировым стандартам

Возможность реали-

Характер производственной деятельности поставщика

Уровень физического износа оборудования

Качество ресурсов, комплектующих

Факторы научно-образовательной системы государства

Внешнеэкономическая политика Внешнеэкономическая политика

Рисунок 1. Группа факторов, формирующих политику ресурсосбережения на предприятии

политика

Цены на выпускаемую

Факторы, связанные с

вания

и

Система

Степень

загрузки

Срок полезного использования продук-

Заключение стратегических альянсов о сотрудничестве с иностранными государствами

Внутриэкономическая политика у- —

|

Фискальная политика |

Таможенная политика |

|

|

Амортизационная политика |

Реализация совместных проектов |

|

|

Промышленная политика |

||

|

Ограничения на экспорт ресурсов |

||

|

Тарифная политика |

||

|

Финансово-кредитная политика |

Трансферт технологий и знаний |

|

|

Экологическая политика |

||

|

Приобретение активов и заключение соглашений |

||

|

Бюджетная политика |

Экономическое развитие направлено на совершенствование управления процессами — развитие межотраслевой кооперации и специализации, набор оптимальных вариантов кон- троля и планирования на различных уровнях; применение современных методов учета материальных ресурсов, оценки их расхода, прогнозирование и планирование потребностей;

снижение коэффициента потерь материальных ресурсов на всех стадиях производственного цикла, строгое соблюдение технологической дисциплины, активное внедрение различных международных стандартов, повышение культуры производства, качества технологических операций и продукции.

Проведенная классификация факторов прямого воздействия позволяет определить сферу влияния конкретного фактора, объект влияния и возможный субъект управления. В свою очередь, это дает широкую возможность выбора наиболее адекватных методов управления, позволяющих достичь заданную целевую установку наиболее рациональным способом.

Например, фактор прямого воздействия -длительность производственного цикла. Сокращение длительности производственного цикла приводит к сокращению финансового цикла, а это, в свою очередь, к увеличению ликвидности и росту темпов оборачиваемости оборотных средств предприятия.

Рассмотренные факторы косвенного воздействия также позволяют более четко определить сферу их влияния и характер воздействия, очертить круг интересов каждой из сторон, а также определить субъекты управления и методы управления, контроля, учета и планирования.

На основе выявления факторов прямого и косвенного влияния, их систематизации, обобщения, качественной и количественной оценки можно применять соответствующие методы управления процессом ресурсосбережения. Методы управления призваны интенсифицировать процесс ресурсосбережения на уровне отдельного субъекта хозяйствования, сместив вектор направления мероприятий по повышению эффективности использования ресурсов в нужном направлении [5].

Согласно экспертным оценкам доля влияния перечисленных факторов на ресурсосбережение распределяется следующим образом: в техническом развитии проектирование и использование экономичных видов средств труда - 28 %, совершенствовании конструкций средств труда - 25 %, производственнотехнологическом процессе - 22 %; в экономическом развитии управление процессами - 23 %, управлении, учете и контроле материально-сырьевыми ресурсами - 20 %, системе организации и контроля - 17 %.

Проблема ресурсосбережения является комплексной проблемой синергетического и носит мультипликативный характер (технико- технологический, торгово-экономический, финансово-кредитный, внешнеэкономический, инновационно-инвестиционный, экологический, социальный, административный, нормативно-правовой, информационный). Следовательно, направления государственного управления ресурсосбережением должны охватывать все эти аспекты во взаимосвязи [8, 9, 11].

Как известно, высокий уровень ресурсо-емкости, особенно трудоемкости, материалоемкости, энергоемкости и отходоемкости отечественного промышленного производства приводит к ряду негативных последствий, характеризующихся конкретными критериями, к которым, прежде всего, необходимо отнести следующие (рисунок 2).

Критерии нерациональной организации процесса ресурсопотребления ----------------------- -JI_______________________ рост себестоимости продукции и снижение ее конкурентоспособности I как на внешнем, так и на внутреннем рынках J наращивание масштабов замещения отечественных товаров импорт- I ными, ведущее к свертыванию в России многих видов производства J рост себестоимости и цен на сырье в результате увеличения затрат на I его разведку, добычу, транспортировку и обогащение J деформация отраслевой структуры промышленности в направлении свертывания наукоемких видов производства и увеличение доли L добывающих отраслей ухудшение экономической обстановки в результате роста загрязнения окружающей среды повышение уровня инфляции, связанное с ростом цен, прежде всего, I на энергоносители и другие сырьевые ресурсы сохранение и даже рост потребности экономики в дополнительных сырьевых и энергетических ресурсах как результат низкой эффективности их использования. В результате уменьшения запасов и соответствующей динамики цен на мировом рынке сегодня некоторые виды сырья добываются и производятся в ограниченном объеме а следовательно по более высоким ценам

■____________________________________(

Рисунок 2. Критерии нерациональной организации процесса ресурсопотребления в условиях современного хозяйствования

Учитывая рост жесткой конкуренции в условиях инновационного развития экономики России, есть все причины считать развитие пищевой промышленности на основе ресурсосберегающего механизма наиболее эффективным и оптимальным, а также способным создать значительный потенциал к устойчивому социально-экономическому росту и обеспечить высокую конкурентоспособность.

В настоящее время, проблема ресурсосбережения и комплексного использования сырья для отечественной пищевой промышленности особенно важна и требует в своем решении реализации быстрых и адекватных мероприятий, поскольку, как свидетельствует статистический расчет, при переработке сырьевых ресурсов в процессе выработки основной продукции эффективность их использования находится в пределах 15-35 %, а оставшейся часть переходит в отходы первого и второго порядка [10].

Процессы рационализации представляют собой базовый критерий применения ресурсосберегающих технологических решений, направленных, в первую очередь, на комплексные изменения производственных систем и переход от малоэффективных и высокозатратных принципов ведения производственнохозяйственной деятельности к совершенно новым инновационных способам и решениям, обеспечивающим распространение систем производства замкнутого цикла с максимальной переработкой всех ресурсов и минимальными потерями их в виде отходов [6]. Но все это, на наш взгляд, достижимо только в условиях формирования многоаспектного комплекса принципов ресурсосбережения.

Процесс формирования ресурсосберегающих принципов представляет собой проведение процессно-ситуационного анализа и выявление имеющегося потенциала на организационно-управленческом уровне, который может в максимальной степени обеспечить оптимальную эффективность ресурсопотребления в масштабах всей экономики.

Ресурсосбережение на любом уровне хозяйствующем субъекте экономической системы должно создавать условия для базового, комплексного развития в рамках целевой функции, направленной на активизацию его технологического, научно-технического, производственно-экономического и кадрового потенциала, а также минимизацию активных и (или) пассивных экономических угроз, связанных, например, с неэффективной научнопромышленной политикой государства в области ресурсосбережения, либо формированием высококонкурентной внешней среды [4].

Необходим постоянный мониторинг и корректировка состояния юридических, экономических отношений, организационных связей, материальных и интеллектуальных ресурсов предприятия, при котором обеспечивается стабильность его функционирования, достижение финансово-коммерческого успеха, прогрессивное научно-техническое и социальное развитие в рамках действующих тенденций мировых экономических, производственных и научных преобразований.

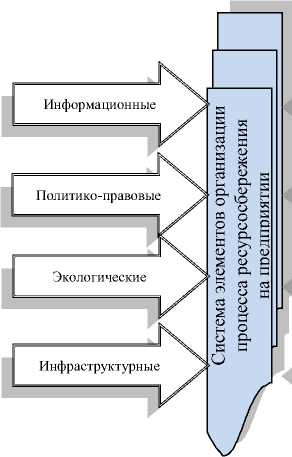

Система элементов организации процесса ресурсосбережения на предприятии представлена на рисунке 3.

Технико-технологические

Рисунок 3. Система элементов организации процесса ресурсосбережения на предприятии

Кадровые

Интеллектуальные

Финансовые

С целью адаптации процесса ресурсосбережения к организационным и экономическим методам инновационного ресурсозаме-щения в рамках исследуемого механизма, в общем процессе разработки и производства инновационной продукции, мы пришли в выводу о целесообразности использования особых принципов адаптации, использование которых уместно в контексте ресурсозамещения и способствует эффективному решению проблем ресурсопотребения.

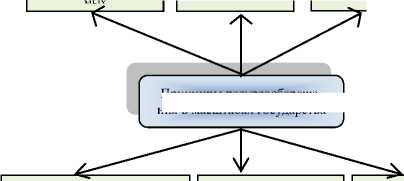

Рассмотрим принципы рeсурсосбереже-ния в масштабах страны по элементам и уровням иерархии (рисунок 4).

анализ использова- увеличение доли ресурсосберегающих технологий повышение коэффициентов извлечения из недр полезных ископае- ния ресурсов по всем стадиям жизненного цикла объектов

Принципы ресурсосбережения в масштабах государства

совершенствование структуры потребляемых ресурсов путем уменьшения доли экспорта сырьевых ресурсов, увеличения удельного веса экологически чистых и эффективных видов ресур-

[

развитие анализа, рования,

методов прогнози-оптимиза-

ции и стимулирова-

ния

использования

улучшения

б

ресурсов

применение при разработке проблем ресурсосбережения научных подходов менеджмента

Как показали дальнейшие исследования научно-методических подходов в области экономии и рационального применения ресурсов, с использованием принципов ресурсозамеще-ния разрабатываются и адаптируются к современным отраслевым условиям модель и механизм управления ресурсосбережением.

Названный механизм должен содержать элементы и подсистемы, минимизирующие дисбаланс целевых характеристик и показателей управления ресурсоориетированным развитием субъекта.

В состав описываемой системы требуется включить методы оценки параметров конкурентной среды предприятия, данные о начальных и граничных целевых характеристиках и алгоритм оценки и мониторинга, а также инструмент регулирования и корректировки механизма сбережения ресурсов.

В условиях отдельного предприятия обозначенные принципы должны иметь высокую степень адаптации к конкретным объектам, технологиям, возможностям, стандартам и иным факторам внешнего и внутреннего влияния.

Методы ресурсосбережения представляют собой многоцелевые, конкретные технологические способы, организационные, экономические, социальные, психологические решения в области экономного расходования ресурсов на отдельную единицу полезного эффекта (работы) по инновационному варианту технологического режима в сравнении с заменяемым вариантом. Методы ресурсосбережения основываются на организационнотехнических мероприятиях, например, по смене физически и (или) морально устаревшей техники и (или) технологий, отраслевого оборудования, организационных бизнес-проектов, экономических и других методов управленческих решений. В рамках страны (региона) стратегический план ресурсосбережения должен разрабатываться и реализовываться на долгосрочную перспективу (отметим, что в США в настоящее время реализуется программа ресурсосбережения на период до 2050 г.), в том числе и на основе рассмотренных выше принципов [4, 8].

Ученые теоретики и практики выявляют зависимости между показателем полезного эффекта товара за определенный срок службы и совокупными прямыми и косвенными затратами за жизненный цикл, начиная со стратегической идеи в плане маркетинга и завершая утилизацией после использования.

Исследования доказали, что в условиях инновационного развития отечественных субъектов экономических взаимоотношений на уровне пятых и шестых технологических укладов приобретают актуальность, во-первых, разрешение вопросов дисбаланса ресурсного потенциала зарубежных и отечественных предприятий; во-вторых, создание индустриальной системы инновационнотехнологического потенциала в рамках растущих потребностей мирового общества и низ- кого потенциала отечественных предприятий в совершенствовании и управлении ресурсоэффективными технологиями; в-третьих, определение остроты и актуальности поля системных проблем разработки и совершенствования механизмов контроля и управления высокотехнологичным, ресурсоэффективным развитием производственных единиц.

Основные факторы, критерии, принципы эффективного, инновационного функционирования и устойчивого развития предприятий в стратегическом масштабе должны быть достигнуты и реализованы в условиях разрешения вышеуказанных несоответствий. В современных условиях, как свидетельствуют многочисленные источники, действующие системы управления ресурсным потенциалом большинства отечественных промышленных предприятий не способствуют внедрению своевременных разработок и не создают первостепенных условий по реализации стратегий инновационного развития в рамках обозначенных критериев, факторов и принципов ресурсосбережения. Вместе с тем, эти показатели весьма значимы в условиях глобального экономического порядка.

Для достижения обозначенной цели требуется решение задач по обеспечению устойчивого и инновационного характера развития производственных систем на базе соответствия целевых характеристик уровня качества управления и альтернативных направлений стратегии ресурсосбережения [10].

На современном этапе развития предлагается создание концептуальной модели, включающей набор целей, задач и критериев, системы показателей, а также принципы их определения, образующих в едином комплексе методологию и алгоритм исследования. Выделенные регуляторы механизма ресурсоэффективности (цели, принципы, критерии, факторы) обеспечивают адаптивность его структуры и функциональность поведения для стабильности и эффективности качества управления инновационным развитием процесса ресурсосбережения системы. Мы пришли к выводу, что наиболее важным регулятором является фактор функциональнопараметрического регулирования.

Данный фактор заключается в прогрессивных, последовательно-поддерживающих мероприятиях, направленных на достижение высокого качества и интенсивности использования существующих (базовых) критериев и принципов управления ресурсосбережением. Он обеспечивает стабильность уровня ресурсопотребления инновационного характера и отраслевых целевых характеристик процесса ресурсосбережения.

Направление ресурсоэкономного развития предприятия и базовые принципы управления ресурсосбережением должны наиболее полно учитывать характеристики объекта и уровни принятия управленческих решений. Как свидетельствует анализ, вектор развития системы ресурсопотребления задается и характеризуется дискретными параметрами в виде отдельных качественных и количественных показателей. При этом, динамика развития объекта оценивается показателями ресурсоэф-фективности, а системы управления - уровнями качества ресурсосбережения.

Система управления ресурсосбережением должна рассматриваться в разных плоскостях и с разных точек зрения. Это позволяет достичь высокой структурированности процесса оптимизации ресурсного потенциала на множество элементарных единиц и уровней. Деление по уровням управления позволяет установить четкое соответствие по моделям нано-, микро-, мезо-, макро- и мегауровней. Горизонтальная плоскость характеризует процесс перехода от текущего (начального) к перспективному (будущему) состоянию ресурсопотребления предприятия.

В условиях проведения эффективной и рациональной политики ресурсоэффективно-сти, прежде всего, следует учитывать динамику изменения издержек интеллектуальных ресурсов, сформированных по рассмотренным принципам процесса ресурсосбережения. Все это позволяет практически достичь целей и задач от высшего до нижнего уровней управления, стратегического, тактического, оперативного, а также технического и функционального уровней.

Следует отметить целесообразность принятия во внимание факторов накопления стоимости. Данный подход основывается на принципах добавленной стоимости, долгосрочности, замкнутости и цикличности про

Список литературы Основные факторы, критерии и принципы ресурсосбережения в условиях современного хозяйствования

- Богомолова И.П., Пасынкова О.М. Организационно-экономические аспекты устойчивого развития предприятий на основе ресурсосбережения. Воронеж: Изд-во Ворон. гос. техн. акад., 2004. 175 с.

- Богомолова И.П., Сапронова Л.М. Управление товарными ресурсами промышленных предприятий системы потребительской кооперации. Воронеж: Изд-во «ИСТОКИ», 2005. 160 с.

- Богомолова И.П., Кульнева Н.Г., Мантулин А.М. Научно-методические подходы к управлению ресурсосбережением на предприятиях сахарной промышленности: монография. Воронеж: ЦНТИ, 2012. 185 с.

- Воронин В.П., Шатохина Н.М., Богомолов А.В. Методы и инструменты развития предприятий зернопродуктового комплекса как социально-экономической системы: монография. Воронеж: ЦНТИ, 2013. 189 с.

- Исмагилов Р.Х. Факторы ресурсосбережения в современных условиях//Вопросы инновационной экономики. 2012. № 4 (14). С. 60-66.

- Семенов Н.Н. Управление ресурсосберегающей деятельностью. Москва.: Гуманитарный институт, 2011. 47 с.

- Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности РФ на период до 2020 г., утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17.04.2012 № 559-р (Собрание законодательства РФ 2012, № 18, ст. 2246) . Режим доступа: http://www.mcx.ru (19 января 2015 г.).

- Стратегия и управление . Режим доступа: http://www.strategplann.ru (10 января 2015 г.).

- Топузов Н.К. Моделирование механизма управления ресурсосбережением корпорации//Южно-уральского государственного университета. Серия «Экономика и менеджмент». 2009. №8. С.63-68.

- Управление экономическими системами . Режим доступа: http://www.uecs.ru (14 января 2015 г.).

- Шатохина Н. М., Богомолов А. В., Лоскутов С. А. Оценка конкурентной среды как фактор повышения качества управления региональными хлебопекарными предприятиями//Экономика. Инновации. Управление качеством. 2015. № 1 (10). С. 223 -227