Основные факторы влияния глобализации на стратегическое управление предпринимательским конгломератом

Автор: Фирсенко Дмитрий Васильевич

Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 7, 2021 года.

Бесплатный доступ

В современных условиях проникновения глобализации в деятельность хозяйствующих субъектов любого уровня особую актуальность приобретает анализ универсальных, в том числе чисто экономических факторов влияния глобализации на стратегические приоритеты развития предпринимательских конгломератов. В статье проведена комплексная оценка «показателя логистической эффективности» для ряда стран. Выделены основные параметры частоты и качества изменений в предпринимательских конгломератах. Дополнена методика разработки общей стратегии развития предпринимательского конгломерата с учетом сложного внутреннего состава, а также выявлены основные ограничения использования методики. Показано, что система стратегического управления предпринимательским конгломератом - это единый непрерывный поток принятия решений, в рамках которого постоянно реализуется комплекс процессов. Описаны тенденции трансформации принципов стратегического управления предпринимательским конгломератом под влиянием глобализации. Представлены результаты анкетирования предпринимателей по использованию современных принципов стратегического управления в своей деятельности. Выделены основные виды кризисов, которым подвержен предпринимательский конгломерат в условиях глобализации. Сформирована панель наиболее важных рисков, которые несет глобализация для предпринимательских конгломератов. Предложена система рычагов долгосрочного устойчивого роста предпринимательского конгломерата в условиях глобализации.

Предпринимательский конгломерат, глобализация, стратегическое управление, информационная экономика, экономическое развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/149137099

IDR: 149137099 | УДК: 330.34 | DOI: 10.24158/pep.2021.7.6

Текст научной статьи Основные факторы влияния глобализации на стратегическое управление предпринимательским конгломератом

Алматы, Республика Казахстан, ,

Higher School of Economics, Institute of Professional Accountants and Auditors, Almaty, Republic of Kazakhstan, ,

Цель статьи – выявление основных факторов влияния глобализации на стратегическое управление предпринимательским конгломератом для адаптации процесса стратегического управления. Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что постоянное воздействие глобальных изменений на экономику конкретной страны заставляет всех ее участников постоянно адаптироваться к этим воздействиям и корректировать все элементы системы управления. Фактически данная ситуация приводит к тому, что система стратегического управления предпринимательским конгломератом из статичного состояния переходит в динамическое и требует принятия решений, касающихся не только параметров деятельности хозяйствующего субъекта, но и структуры системы управления.

Сущность предпринимательского конгломерата как организационно-управленческого явления в глобальной экономической среде подробно рассмотрена автором ранее [1]. Решение же задачи повышения устойчивости через развитие компетенций и свойств требует анализа факторов влияния глобализации на стратегию и приоритеты долгосрочного развития предпринимательского конгломерата. Рассмотрим данный вопрос подробнее.

По нашему мнению, наиболее универсальными факторами влияния глобализации в современных условиях являются следующие:

– высокая информативность деловой среды функционирования хозяйствующих субъектов, которая выражается в повышенной доступности различных информационных каналов коммуникации участников рынка между собой и с потенциальным потребителем;

– рост скорости изменений деловой среды, обусловленный резким увеличением количества источников преобразований и нелинейными связями между явлениями, в том числе за рамками экономической среды;

– интенсивность принятия стратегических решений, которая зачастую выше объективной скорости административного процесса их согласования, что требует адаптации механизма управления и согласования скоростей, ведет к трансформации системы подготовки, формирования и принятия решений, в том числе стратегических;

– развитие информационных технологий в части конфиденциальной коммуникации, что расширяет возможности удаленной работы, привлечения необходимых специалистов из любой точки мира, формирования команд для решения проблем любого уровня, но повышает риски потери коммерческой тайны, необъективности в оценке результатов работы.

Помимо общих факторов можно выделить и чисто экономические, которые оказывают влияние именно на деловую среду и вызывают ограничения в принятии решений. Например, сотрудники Банка России, анализируя влияние глобализации на принятие решений об участии в международных технологических цепочках, выделяют следующие факторы [2]:

-

1. Логистические преимущества. Как следует из отчета Всемирного банка, «в настоящее время существует прямая связь между логистическими преимуществами страны и ее участием в глобальных цепочках создания добавленной стоимости» [3]. То есть, географическое положение страны относительно глобальных траекторий движения товаров оказывает влияние на устойчивость ее развития. Причем качество географического положения может быть количественно измерено, например, на основании «показателя логистической эффективности» (Logistic Performance Indicator, World Bank) [4] (таблица 1).

-

2. Географическая близость к крупнейшим экономическим центрам: Китаю, Европе и США [6]. Специалисты считают, что данный фактор существенно расширяет возможности конкретной страны по участию в глобальных цепочках добавленной стоимости. По мнению А. Санджи с коллегами, «каждая страна, если она заинтересована войти в глобальную цепочку, должна найти соответствующий экономический центр и предложить возможность сокращения логистических издержек» [7].

-

3. Наличие избыточных ресурсов. Возможность участия в глобальных цепочках определяется, в том числе, совокупными удельными издержками на использование ресурса. Например, при оценке труда ключевую роль играет не уровень зарплаты как таковой, а удельные издержки результата труда, то есть затраты на оплату труда с учетом его результативности [8]. Например, низкая результативность труда в некоторых странах при относительно высокой оплате труда выступает основным барьером для включения данной страны в глобальные цепочки добавленной стоимости. В России избыточным ресурсом являются лес, полезные ископаемые, относительные издержки на использование которых в глобальных цепочках ниже, чем у других стран.

-

4. Институциональная среда ведения бизнеса. Данный показатель очень сильно связан с показателями инвестиционной привлекательности страны. Иначе говоря, условия ведения бизнеса в конкретной стране оказывают влияние на желание зарубежных инвесторов вкладывать свои ресурсы в эту страну. Поэтому важными условиями реализации данного фактора являются открытость экономики страны, стандарты защиты предпринимательства, качество правовой среды, доступность долгосрочного финансирования.

Таблица 1 – Агрегированное значение «показателя логистической эффективности» для ряда стран

|

Страна |

о ь ф S |

ГО Ф X о X 1$ ” ГО 3 I ч СО I X |

X X о го 1- |

го г 1— го -8 X X |

ф 3 § 1 о ГО Q. О го со X ф > Q. go ф 2 |

К н S о ё| U н О 2 к |

ф L. 3 X I X ГО СО о i з Ф X R о s5 О 5 |

& о X X ф ф со ф о со о |

|

Германия |

1 |

4,19 |

4,09 |

4,38 |

3,83 |

4,26 |

4,22 |

4,40 |

|

Нидерланды |

2 |

4,07 |

3,97 |

4,23 |

3,76 |

4,12 |

4,08 |

4,30 |

|

Швеция |

3 |

4,07 |

3,95 |

4,22 |

3,88 |

4,04 |

4,02 |

4,32 |

|

Бельгия |

4 |

4,05 |

3,74 |

4,03 |

3,97 |

4,10 |

4,11 |

4,40 |

|

Сингапур |

5 |

4,05 |

4,00 |

4,14 |

3,72 |

4,08 |

4,05 |

4,34 |

|

Великобритания |

6 |

4,01 |

3,85 |

4,09 |

3,69 |

4,04 |

4,10 |

4,32 |

|

Япония |

7 |

3,99 |

3,91 |

4,19 |

3,61 |

4,03 |

4,03 |

4,24 |

|

Австрия |

8 |

3,99 |

3,71 |

4,07 |

3,78 |

4,04 |

4,13 |

4,22 |

|

Гонконг, Китай |

9 |

3,96 |

3,85 |

4,02 |

3,85 |

3,94 |

3,95 |

4,18 |

|

США |

10 |

3,92 |

3,76 |

4,10 |

3,54 |

3,93 |

4,13 |

4,14 |

|

Казахстан |

77 |

2,77 |

2,57 |

2,59 |

2,73 |

2,60 |

2,81 |

3,31 |

|

Россия |

85 |

2,69 |

2,25 |

2,64 |

2,59 |

2,74 |

2,67 |

3,23 |

Расшифровка факторов: таможня - эффективность процесса оформления (т.е. скорость, простота и предсказуемость формальностей) органами пограничного контроля, включая таможню; инфраструктура - качество торговой и транспортной инфраструктуры (например, порты, железные дороги, дороги, информационные технологии); международные перевозки - легкость организации поставок по конкурентоспособным ценам; логистическая компетентность - компетентность и качество логистических услуг (например, транспортные операторы, таможенные брокеры); отслеживание и мониторинг - возможность контролировать место нахождения грузов в реальном времени; своевременность - доставка в пункт назначения в запланированные или ожидаемые сроки (адаптировано автором на основании [5])

Таким образом, влияние глобализации имеет разностороннее и не всегда равнозначное значение для предпринимательского конгломерата. Для оценки качества учета влияния в стратегическом управлении предпринимательским конгломератом необходимо рассматривать сам предпринимательский конгломерат как неоднородную среду, включающую субъектов, действующих на различных рынках с разной степенью успешности.

Здесь мы исходим из того, что в условиях глобализации предпринимательской конгломерат должен адаптироваться к влиянию внешних факторов на постоянной основе. По нашему мнению, заранее установленные условные сроки изменения «один раз в год» или «один раз в день» уже не соответствуют требованиям рынка даже для структур, осуществляющих свою деятельность в консервативных секторах экономики: страхование, медицина, недропользование. Частота и качество изменений должны соответствовать положению на рынке и выбранной стратегии:

-

1) аутсайдер - моментально по сигналу рынка;

-

2) лидер отрасли - постоянная трансформация: меняется, но без знания будущего;

-

3) национальный лидер - по требованию государственных структур, нормативных документов, интересов национальной экономики;

-

4) глобальный лидер - постоянная трансформация с четким знанием будущего мировой экономики и своей отрасли.

Очень важно, чтобы изменения не только соответствовали глобальным вызовам по скорости, но и наилучшим образом учитывали требования среды. То есть, нет необходимости менять что-то часто, но неправильно. Достаточно сделать несколько действительно важных и своевременных преобразований. Именно поэтому необходимо рассматривать адаптивность стратегического управления к воздействию факторов глобализации. Очевидно, что для принятия решений требуются количественные оценки адаптивности, которые могут быть рассчитаны на основании объективно измеренных показателей.

Дополнительная сложность в процессе измерения возникает из-за того, что предпринимательский конгломерат по определению действует на различных рынках и с различным уровнем конкурентоспособности. Поэтому требуется методика, которая позволяет учитывать данные особенности конгломерата как объекта стратегического управления. По нашему мнению, в качестве основы для методики целесообразно использовать четырехэтапную модель оценки, предложенную С.М. Казанцевой [9] с соответствующими изменениями, позволяющими учесть специфику предпринимательского конгломерата. В частности, расширяя методику С.М. Казанцевой, необходимо осуществлять содержательные этапы, в число которых входят:

-

1. Оценка стратегической позиции бизнесов предпринимательского конгломерата (продуктовые, географические границы рынка, основные свойства бизнеса, состояние внешней и внутренней среды).

-

2. Определение уровней адекватности организационной структуры бизнеса стадии его жизненного цикла в рамках конгломерата и рынка в целом.

-

3. Анализ параметров эффективности бизнеса по сравнению с другими бизнесами конгломерата, а также по сравнению с конкурентами и лидерами в масштабах вида экономической деятельности.

-

4. Выбор приоритетных направлений адаптации внутренней структуры бизнеса, а также кооперативной структуры конгломерата в целом для повышения адаптивности к условиям внешней среды и глобальной конкуренции.

Инструментальное воплощение методики будет рассмотрено далее в работе. Здесь лишь отметим, что для повышения адаптивности деятельности предпринимательского конгломерата к изменениям глобальной деловой среды необходимо учитывать не только экономические свойства среды, но также социальные вызовы и экологические требования, оказывающие прямое влияние на условия ведения конкретного бизнеса в текущих и будущих условиях.

Основными ограничениями использования предлагаемой методики являются свойства глобализации как процесса. Например, если воспринимать глобализацию как процесс, то целесообразно строить систему управления предпринимательским конгломератом как набор процессов. Можно утверждать, что система стратегического управления предпринимательским конгломератом - это единый непрерывный поток принятия решений, в рамках которого постоянно реализуются следующие процессы:

-

а) по уровню охвата и масштабу влияния на конгломерат:

-

- стратегические - генерируются, обосновываются, принимаются, реализуются и контролируются стратегические решения, долгосрочные прогнозы и планы действий по всем направлениям бизнеса конгломерата;

-

- оперативные - разрабатываются, обеспечиваются ресурсами, утверждаются, реализуются оперативные решения и группы действий на уровне отдельных бизнесов и участников предпринимательского конгломерата;

-

- тактические - принимаются, распределяются, реализуются и контролируются тактические решения и планы на уровне отдельных подразделений и лиц;

-

б) по функциональной сфере:

-

- структурные - рождаются, формируются, принимаются, реализуются преобразования управленческой структуры, затрагивающие вертикально и горизонтально интегрированные объекты;

-

- обслуживающие - фактическое выполнение задач по обслуживанию бизнес-процессов.

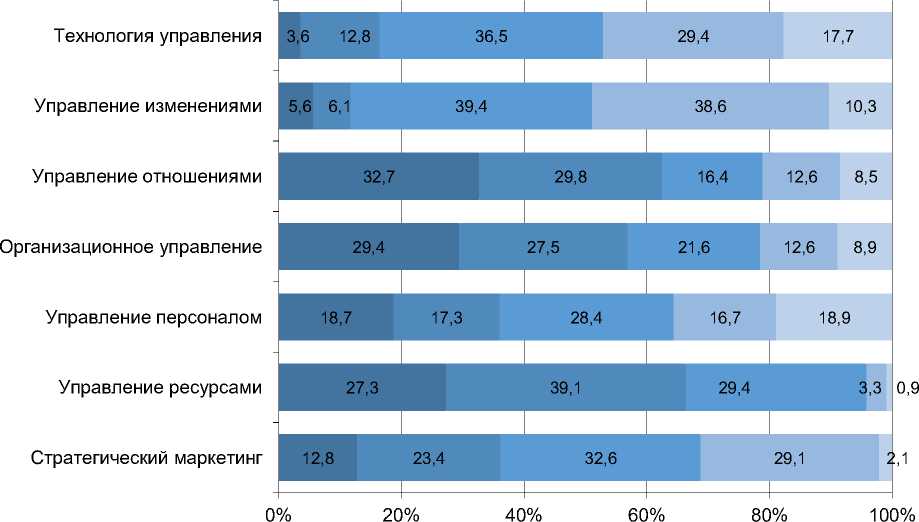

Обобщая современные тенденции развития стратегического управления предпринимательским конгломератом в условиях глобализации, целесообразно привести ряд ключевых принципов в соответствие с условиями и спецификой деятельности сложной предпринимательской структуры как объекта управления. Мы в целом разделяем позицию, изложенную специалистами по современным тенденциям трансформации принципов стратегического менеджмента [10]. Однако считаем, что некоторые положения требуют дополнительной расшифровки. Рассмотрим их подробнее:

-

1) в сфере стратегического управления маркетингом - переход от стратегического стимулирования потребления любой ценой к стимулированию точечного потребления с учетом индивидуальных особенностей и разумных потребностей;

-

2) в сфере стратегического управления ресурсами - стимулирование экологичности потребления, максимизации повторного использования ресурсов, вовлечения в производственный оборот вторичных ресурсов, инвестиции в сокращение отходов;

-

3) в сфере стратегического управления персоналом - трансформация подхода к оснащению рабочих мест от чисто технологического при определении необходимых компетенций к адаптивному, предполагающему настройку рабочего места под приоритетные компетенции сотрудника, в том числе с использованием возможностей дистанционной и удаленной работы;

-

4) в сфере организационного управления - иерархические принципы формирования решений дополняются групповыми технологиями разработки, согласования и принятия решений внутри коллективов;

-

5) в сфере управления отношениями – наблюдается тенденция, когда основные приемы стимулирования разумной внутренней конкуренции между сотрудниками и структурными единицами дополняются технологиями поощрения взаимовыгодного взаимодействия и кооперации между подразделениями, усиления работы в командах;

-

6) в сфере управления изменениями – практически перестал использоваться принцип «стабильность любой ценой», тогда как усилия по изменениям и развитию становятся важным элементом корпоративной культуры;

-

7) в технологической сфере стратегического управления – количественные показатели (в плоскости «больше – меньше») как целевые ориентиры все чаще дополняются качественными (в плоскости «лучше – хуже») – данная ситуация обусловлена возможностью повышения объективности качественных оценок в условиях информационной экономики.

Рассматривая данные факторы как основу развития управления предпринимательским конгломератом, необходимо оценить степень готовности самих предпринимателей к внедрению данных тенденций и осуществлению изменений в их деятельности, в том числе в сфере стратегического управления бизнесами вне зависимости от сферы деятельности. Для оценки мнений было проведено сетевое анкетирование предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в форме конгломератов и других форм предпринимательских объединений.

Респондентам предлагалось заполнить анкету по перечисленным сферам и оценить степень своего принятия данных тенденций в текущей управленческой деятельности. В результате сетевого анкетирования были получены следующие результаты (рисунок 1).

Не придерживаюсь

Как правило придерживаюсь

Придерживаюсь отчасти

Придерживаюсь в большинстве ситуаций

Придерживаюсь всегда

Рисунок 1 - Результат анкетирования предпринимателей по использованию современных принципов стратегического управления в своей деятельности (составлено автором по результатам собственных опросов), %

На основании полученных данных можно сделать ряд интересных выводов:

-

1) в наибольшей степени современные предприниматели стараются использовать новые технологии управления и внедрять актуальные тенденции в систему управления персоналом;

-

2) наименее востребованной и разделяемой тенденцией является сфера управления отношениями между сотрудниками и структурными подразделениями, что характерно для условий постсоветской модели управления;

-

3) в сфере стратегического управления ресурсами большинство респондентов не смогли определиться со своей позицией, так как данный вопрос во много связан с технологией производства и напрямую определяется структурой задействованных в операционной деятельности ресурсов;

-

4) современные принципы стратегического маркетинга близки достаточно большому количеству предпринимателей, что, по нашему мнению, объясняется широким распространением в условиях пандемии технологий дистанционных персональных продаж.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современной экономике существует достаточный потенциал для реализации актуальных технологий стратегического управления, вызванных глобализацией как главной движущей силой изменений. Вместе с тем результаты опроса показывают достаточный консерватизм предпринимателей, вынужденных учитывать национальные, религиозные и другие факторы в процессе трансформации системы управления. Таким образом, имеет смысл рассматривать не только мировые тренды, но и вопросы экономической целесообразности изменений.

Экономические изменения как часть процесса глобализации, непосредственно затрагивающая всю систему деятельности предпринимательских конгломератов, являются одним из основных сигналов к необходимости преобразования основных элементов системы управления предпринимательским конгломератом, так как, воспринимая систему управления конкретным объектом как часть общей ситуации, то есть как элементы единого организма, невозможно представить, что один элемент объективно и быстро изменится, а другой останется константой с течением времени. От масштабов предпринимательского конгломерата зависит скорость его реакции на геополитические вызовы:

-

- кризисы различного уровня;

-

- потенциал развития отрасли;

-

- реализацию инфраструктурных проектов;

-

- взаимодействие с политическим строем.

В частности, роль кризисов в развитии экономики достаточно высока. В условиях глобализации появляется новое свойство кризиса - это новое основание возникновения кризисной ситуации. С этим понятием экономика будет сталкиваться всегда. По нашему мнению, кризис - это непрерывный процесс, воздействующий на экономику, который нередко вызывает существенное снижение скорости экономического развития, ведет к нарушению сроков решения стоящих перед экономикой задач, является следствием использования устаревшей модели развития либо ранее допущенной ошибки, что в совокупности или отдельно в новой реальности выступает причиной глобальной проблемы.

Более того, экономика в условиях глобализации не может развиваться по моделям. Она должна создавать условия для всеобщего многообразия экономических потоков и практик. Развитие по навязанным ценностям, идеям, стратегиям неизбежно создает идеал, которого в системе стратегического управления предпринимательским конгломератом просто не может существовать. Практика показывает, что для каждого предпринимательского конгломерата необходима своя модель системы управления.

Поскольку для любой национальной экономики существует свой путь развития, достижения целей, мотивации, мы предлагаем разделить кризисы, влияющие на развитие предпринимательского конгломерата, на следующие виды:

-

1. Экономический - общий спад развития в мировой, региональной, отраслевой экономике. Влияние экономического кризиса на систему управления трудно недооценить. Глубина его, особенно, если он не был ожидаем, может быть разрушительной для предпринимательского конгломерата и, как следствие, для системы управления, но положительным фактом является его предсказуемость с высокой вероятностью. При глубоком анализе экономический кризис может быть полностью спрогнозирован, как и его сроки, влияние на предпринимательский конгломерат, последствия, реакцию конкурентов.

-

2. Политический - проблема политического управления страной, санкции в отношении определенной страны, группы стран, введение ограничений геополитическим объединением, и т. д. Политический кризис наиболее непредсказуем, так как он не подчиняется правилам и наиболее сложно прогнозируем. Фактически, не имея значительных связей в различных политических кругах, его спрогнозировать крайне трудно. Последствия политического кризиса в зависимости от отраслей и привязки бизнеса к территории могут быть разрушительны. Достаточно вспомнить, что военные действия являются частью политики.

-

3. Политэкономический - состоит из группы политических и экономических факторов, одновременно влияющих на предпринимательский конгломерат. Влияние этого типа кризиса наиболее

-

4. Внутренний - кризис, сформированный внутри предпринимательского конгломерата. Одной из причин может быть доминирование чьей-либо точки зрения. Если это - условный лидер, то его деятельность ведет систему управления к разрушению, ухудшая работу конгломерата, что в конечном итоге приводит к внутреннему кризису, затрагивающему всех участников конгломерата. Он протекает наименее заметно, если на фоне улучшающейся ситуации в экономике предпринимательский конгломерат по-прежнему получает высокие доходы и стабильно демонстрирует рост прибыли. Здесь для распознавания кризиса необходимо провести глубокий анализ эффективности системы управления.

сложное и может быть самым разрушительным, т.к. в сочетании с трудной прогнозируемостью и затрагиванием всех сфер хозяйствования приводит к большим потерям в различных сферах.

Основная ошибка при работе в кризис - размышлять не о желаемом, но лишь о возможном. При таком подходе деятельность конгломерата парализуется, и этот подход отражает материальную составляющую кризиса. Но всегда существует возможность реализовывать все или большинство проектов, опираясь на энтузиастов.

Говоря о потенциале развития отрасли в регионе, необходимо учитывать, что в настоящее время целесообразно рассматривать следующие сценарии: во-первых, если требуется создание отрасли с нуля, то очень часто наблюдается отсутствие обученных специалистов, потребительского спроса, технологии, инфраструктуры; во-вторых, если для развития требуются значительные инвестиции, то помимо вложений собственно в модернизацию также необходимо создание потребности, замена устаревших технологий, повышение квалификации, расширение информационных возможностей.

В условиях глобализации новые рынки сбыта часто становятся единственной точкой активного роста для предпринимательских конгломератов. Поэтому основная задача, которую приходится решать системе управления - это выход на новые рынки. Причем большая часть затрат, например, для некоторых отраслей - в размере от 10 до 40 %, а для иных - от 40 до 100 % -обусловлена «политизированностью отрасли». Иными словами, требования, выдвигаемые властными или политическими структурами для входа на новый рынок, зачастую не являются экономическими (производственными) инвестициями. Однако с ними также необходимо считаться и учитывать возможности утечки технологий или потери собственности и инвестиций.

Здесь важно понимать, что глобализация опосредованно влияет на предпринимательский конгломерат через целую совокупность рычагов. Например, с изменением основных экономических механизмов взаимодействия участников глобального рынка, как правило, подвергаются трансформации следующие ключевые драйверы:

-

а) привычки потребителей - экономика требует постоянной мобильности, что создает новые каналы сбыта, определяет потребительские предпочтения и привычки, меняет способы доставки и продвижения;

-

б) задачи и цели предпринимателей - в зависимости от изменения условий функционирования экономики меняются и стратегии предпринимательских конгломератов, так как трансформируется система ключевых факторов успеха;

-

в) структура бюджетов - предпринимательский конгломерат выстраивает свою бюджетную модель в зависимости от ожидаемой рентабельности того или иного продукта, проекта, решения, а также на основе тенденций развития отрасли своей деятельности и мировых доминирующих трендов;

-

г) политические интересы стран - при росте экономики конкретного региона (континента, устойчивого блока стран) у правительств государств возникает желание участвовать в этом развитии через стимулирование инвестиций, вхождение в бизнесы, заключение международных договоров, тогда как снижение экономических показателей региона становится отталкивающей силой для внешних игроков;

-

д) международная динамика населения в регионах - рост или упадок какой-либо отрасли ведет к притоку или оттоку населения не только за счет естественных биологических причин, но и за счет активной миграции.

Таким образом, глобализация является не только источником развития мировой экономики, но может нести различные риски. Рассмотрим их подробнее. Например, развивая точку зрения С.С. Скобкина [11], сформируем перечень наиболее важных рисков, которые несет глобализация для предпринимательских конгломератов:

-

- риск увеличения скорости распространения последствий местных экономических кризисов в отдельных странах на другие государства или регионы мира из-за роста открытости хозяйственных, операционных процессов в основных индустриях акторов мировой экономики;

-

– риск существенного, в том числе негативного, воздействия на курс национальной валюты и совокупную стабильность рынка капиталов из-за открытого доступа для международных финансовых игроков на локальные финансовые рынки;

-

– риск проигрыша предпринимателей из развивающихся стран и стран с переходной экономикой в международных арбитражах из-за отсутствия необходимых средств, недостаточного уровня развития национальных экономических, административных и правовых систем;

-

– риск снижения уровня благосостояния населения и степени вовлеченности национальных субъектов предпринимательства в процессы глобализации из-за глубокой дифференциации между богатыми и бедными странами;

-

– риск вытеснения беднейших стран из мировых товарно-финансовых потоков вследствие разрыва в уровне доступа к передовым технологическим достижениям, в том числе в информационной, биологической, фармацевтической сферах экономики, образования и торговли;

-

– риск роста безработицы и разорения предпринимателей из-за вытеснения с рынка труда специалистов, менее приспособленных к новым технологиям производства, изменениям в технологиях найма;

-

– риск роста преступного воздействия на предпринимателей из-за разрастания организованной преступности из национальной в международную, увеличения объемов нелегальной миграции и торговли людьми.

В условиях растущего непроизводственного сектора географическая представленность предпринимательских конгломератов может быть настолько обширной, что их можно сопоставить исключительно с крупными и ведущими экономиками / странами мира. В таких условиях совершенствование системы управления является основополагающей, фундаментальной основой бизнеса.

Подводя итог проделанной работе, можно сделать ряд выводов.

Во-первых, комплексная оценка «показателя логистической эффективности» демонстрирует, что в настоящее время основными параметрами влияния глобализации на принятие решений об участии в международных технологических цепочках являются логистические преимущества; географическая близость к крупнейшим экономическим центрам; наличие избыточных ресурсов; институциональная среда ведения бизнеса.

Во-вторых, необходимо использовать расширенную методику оценки стратегических приоритетов, которая в наиболее полной мере учитывает влияние глобализации: оценку стратегической позиции бизнесов предпринимательского конгломерата; определение уровней адекватности структуры бизнеса; анализ параметров эффективности бизнеса; выбор приоритетных направлений адаптации структуры бизнеса.

В-третьих, выделены сценарии развития, которые могут быть реализованы в зависимости от характера кризиса: если требуется создание отрасли с нуля, то очень часто наблюдается отсутствие обученных специалистов, потребительского спроса, технологии, инфраструктуры; если для развития требуются значительные инвестиции, то необходимо также создание потребности, замена устаревших технологий, повышение квалификации, расширение информационных возможностей.

Таким образом, учет влияния глобализации является важным условием и источником ограничений при разработке стратегии развития предпринимательского конгломерата, поэтому внедрение в практическую деятельность новых адекватных инструментов управления повышает общую устойчивость конгломерата и потенциал его конкурентоспособности.

Список литературы Основные факторы влияния глобализации на стратегическое управление предпринимательским конгломератом

- Фирсенко Д.В. Сущность предпринимательского конгломерата как организационно-управленческого явления в глобальной экономической среде // Дискуссия. 2020. № 6 (103). С. 15-24. DOI: 10.24411/2077-7639-2019-10079

- Глобализация и деглобализация: роль стран с формирующимися рынками и выводы для России: аналитическая записка [Электронный ресурс] / И. Богачева [и др.] // Банк России. URL: https://www.cbr.ru/Content/Docu-ment/File/72911/analytic_note_080719_dip.pdf (дата обращения: 21.01.2021).

- Measuring and Analyzing the Impact of GVCs on Economic Development [Электронный ресурс] // World Trade Organization. URL: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/gvcs_report_2017.pdf (дата обращения: 12.12.2020).

- Aggregated LPI [Электронный ресурс] // The World Bank. URL: https://lpi.worldbank.org/international/aggregated-ranking (дата обращения: 12.12.2020).

- Measuring and Analyzing the Impact of GVCs on Economic Development..

- A Rebalancing China and Resurging India: How will the Pendulum Swing for Russia? [Электронный ресурс] // World Bank. URL: https://www.worldbank.org/en/news/feature/2017Z11/16/a-rebalancing-china-and-resurging-india-how-will-the-pendulum-swing-for-russia (дата обращения: 18.01.2021).

- Measuring and Analyzing the Impact of GVCs on Economic Development..

- Казанцева С.М. Адаптивность организационной системы управления: проблемы и возможности оценки // Вестник Оренбургского государственного университета. 2004. № 12 (37). С. 107-111.

- Глобализация и стратегический менеджмент [Электронный ресурс] // Справочник от Автор24. URL: https://spravoch-nick.ru/menedzhment/globalizaciya_i_strategicheskiy_menedzhment/(дата обращения: 08.06.2021).

- Скобкин С.С. Стратегический менеджмент в индустрии гостеприимства и туризма. М., 2019. 442 с.