Основные итоги работ на Козмодемьянском-3 раскопе в Великом Новгороде в 2015 г

Автор: Олейников О.М., Гайдуков П.Г., Янин В.Л.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археология средневековья и нового времени

Статья в выпуске: 245-2, 2016 года.

Бесплатный доступ

В 2015-2016 гг. Новгородской археологической экспедицией ИА РАН проведены исследования в историческом центре великого Новгорода (раскоп Коз-модемьянский-3, общая площадь более 1000 кв. м). На площади 174 кв. м культурный слой раскопан до материка, на остальной - до середины XIV в. в статье представлены новые данные по исторической топографии Неревского конца средневекового Новгорода. Получены новые материалы, важные для понимания динамики развития Новгорода в разные исторические периоды, а также для изучения ег одомостроительства, торговых связей, материальной и духовной культуры.

Великий новгород, неревский конец, средневековая топография, материальная культура, дирхемы, денарии, номисма стамена, вислые печати, берестяные грамоты

Короткий адрес: https://sciup.org/14328383

IDR: 14328383

Текст научной статьи Основные итоги работ на Козмодемьянском-3 раскопе в Великом Новгороде в 2015 г

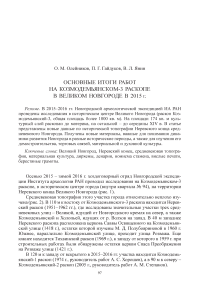

Осенью 2015 – зимой 2016 г. хоздоговорный отряд Новгородской экспедиции Института археологии РАН проводил исследования на Козмодемьянском-3 раскопе, в историческом центре города (внутри квартала № 94), на территории Неревского конца Великого Новгорода (рис. 1).

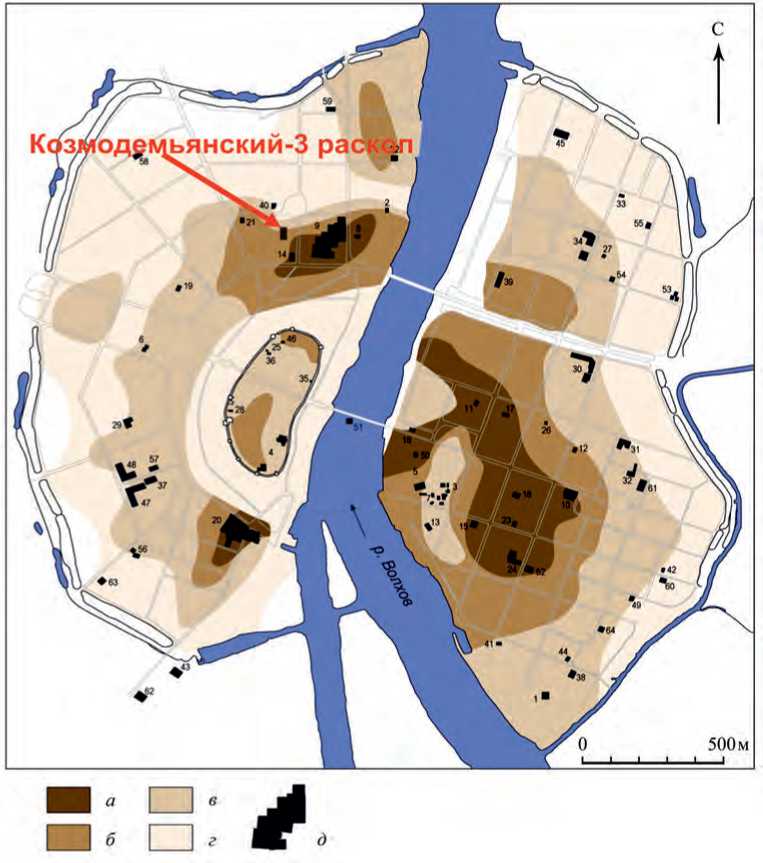

Средневековая топография этого участка города относительно неплохо изучена (рис. 2). В 110 м к востоку от Козмодемьянского-3 раскопа находится Нерев-ский раскоп (1951–1962 гг.), где исследованы значительные участки трех средневековых улиц – Великой, идущей от Новгородского кремля на север, а также Козмодемьянской и Холопьей, идущих от р. Волхов на запад. В 40 м западнее Неревского раскопа расположена церковь Саввы Освященного на Козмодемьян-ской улице (1418 г.), остатки которой изучены М. Д. Полубояриновой в 1960 г. Южнее, параллельно Козмодемьянской улице, проходит улица Розважа. Еще южнее находится Тихвинский раскоп (1969 г.), к западу от которого в 1959 г. при строительных работах были обнаружены остатки церкви Спаса Преображения на Розваже улице (1421 г.).

В 120 м к западу от вскрытого в 2015–2016 гг. участка находится Козмодемь-янский-1 раскоп (1974 г., руководитель работ А. С. Хорошев), а в 90 м к северу – Козмодемьянский-2 раскоп (2005 г., руководитель работ А. М. Степанов).

Рис. 1. Ситуационный план раскопов в Великом Новгороде и мощности культурного слоя а – свыше 6 м; б – от 4 до 6 м; в – от 2 до 4 м; г – до 2 м; д – раскопы

Общая площадь Козмодемьянского-3 раскопа составила более 1000 кв. м при толщине культурного слоя 3,5 м. На площади 174 кв. м культурный слой раскопан до материка, на остальной – лишь до середины XIV в. В настоящей ра- боте представлен краткий обзор материалов той части раскопа, которая изучена полностью.

Раскоп назван по средневековой Козмодемьянской улице, изученной в северной части объекта. Остатки 19 настилов улицы, датирующиеся XI–XV вв., пронизывали всю толщу культурного слоя. Работы на этом объекте дали дополнительную информацию по исторической топографии Неревского конца. В ходе работ собрана значительная коллекция индивидуальных предметов, раскрывающая особенности материальной и духовной культуры жителей исследованных усадеб. Насчитывается более 2000 находок из черного и цветных металлов, кости и рога, камня, стекла, янтаря, бересты, дерева и кожи.

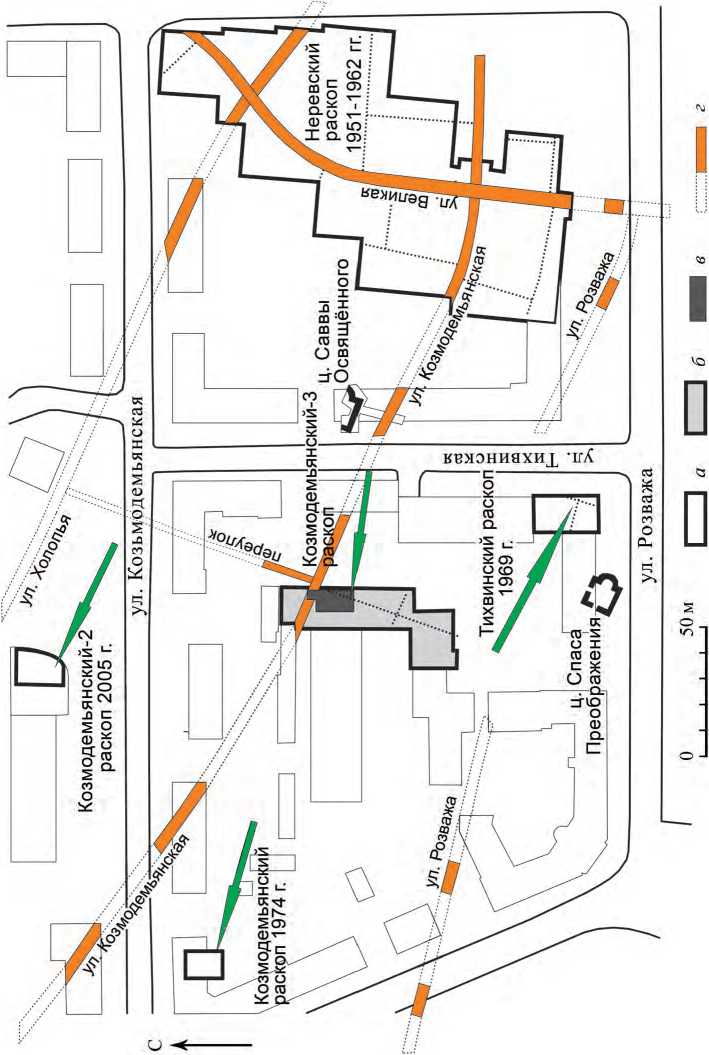

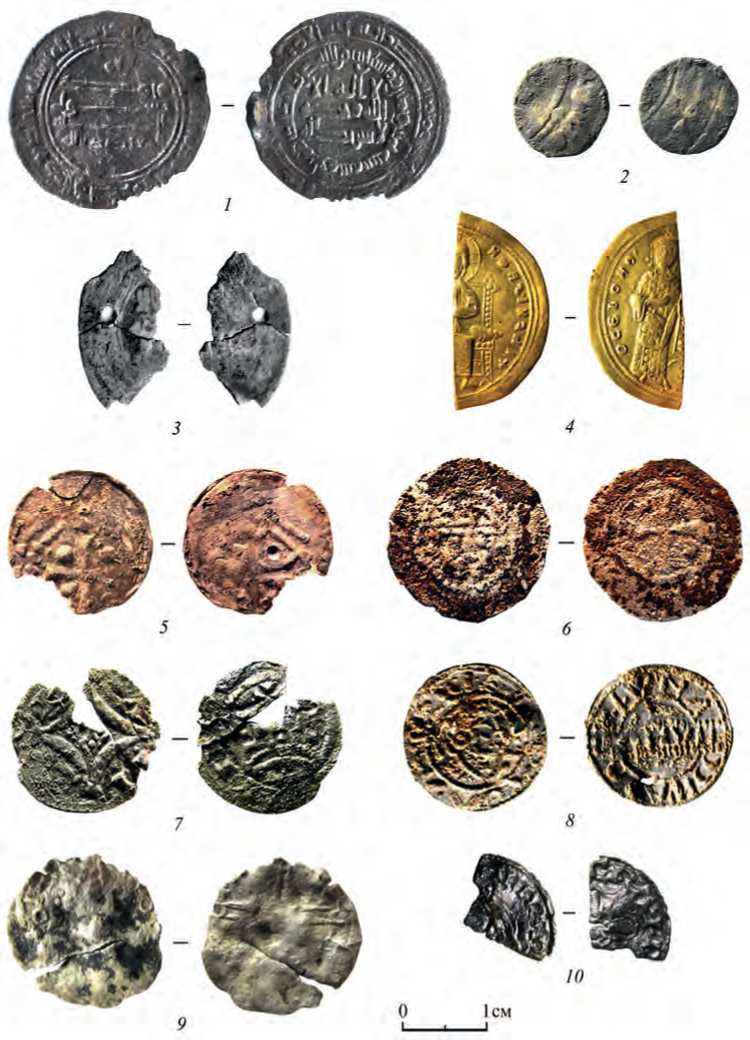

Начало освоения данного участка Великого Новгорода следует отнести к концу X в. В это время изучаемая территория впервые была поделена плетневыми оградами на отдельные участки. На поверхности материка прослежены следы от лопат и распашки сохой. Прослежена грунтовая дорога – предшественник Козмодемьянской улицы (рис. 3, 1 ). В XI в. дорога была сдвинута на 8 м к северу, по ее краям поставлен частокол, а примыкающая с юга территория поделена частокольными оградами на два усадебных участка (рис. 3, 2 ). Об интенсивной жизни на этих усадьбах в XI в. свидетельствуют многочисленные находки, наиболее яркими из которых являются монеты (рис. 4). В их числе три серебряных дирхема конца IX – X в., шесть германских и английских денариев XI в. и подражания им. Одной из важнейших находок является половинка номисмы стамены византийского императора Романа III (1028–1034), обнаруженная в слое первой половины XI в. (рис. 3, 2 ). За все годы археологического изучения Новгорода золотая византийская монета обнаружена впервые.

К концу XI в. относится новый этап застройки исследуемой территории. Дорога переносится на 2 м к северу и осуществляется ее первое замощение деревянными плахами, уложенными на три лаги. При этом усадебный частокол был поставлен в 2 м от края настила, благодаря чему образовалась широкая обочина. К югу от Козмодемьянской улицы частокол между двумя усадьбами был передвинут на 1 м к западу (рис. 3, 3 ). В XII в. хозяйственные и жилые постройки на усадьбах примыкали к оградам, образуя внутренний двор со следами мощения.

В начале XIII в. прослежено запустение изучаемого участка, связанное, вероятно, с мором 1216 г. Усадебная застройка исчезла. Лишь во второй половине XIII в. по трассе улицы был проложен новый деревянный настил из плах длиной 4–5 м, а на примыкающей территории вновь возникло усадебное деление и начали возводиться сооружения. Хорошо сохранилась усадебная планировка одного из ярусов застройки XIV в. Вход на усадьбу был выгорожен частоколом. Постройки примыкали к ограде, а внутренний двор был замощен плахами (рис. 5, 1 ).

Слои второй половины XIII – XV в. содержали большое количество находок, характеризующих хозяйство и быт жителей (рис. 5, 2–7 ). Прослежены следы различных ремесел. Хорошо представлено бронзолитейное производство. На исследованной территории в это время изготовляли украшения (перстни, накладки), нательные кресты и пр.

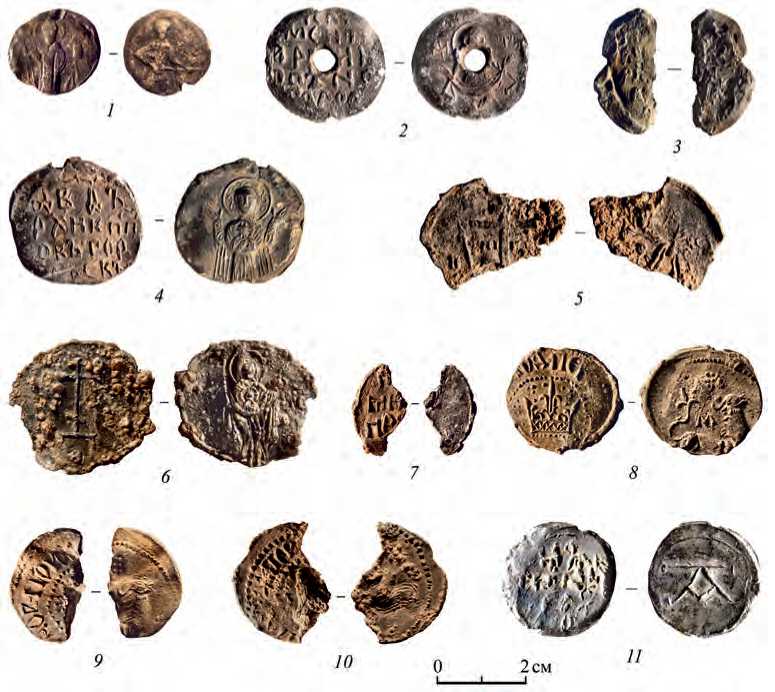

Судя по значительной концентрации статусных находок (берестяные грамоты, монеты, вислые свинцовые печати), можно заключить, что на исследуемой территории проживали зажиточные люди, имевшие отношение к торговле и властным городским структурам. Собранные берестяные грамоты свидетельствуют о широком распространении грамотности среди различных слоев населения этой части средневекового Новгорода.

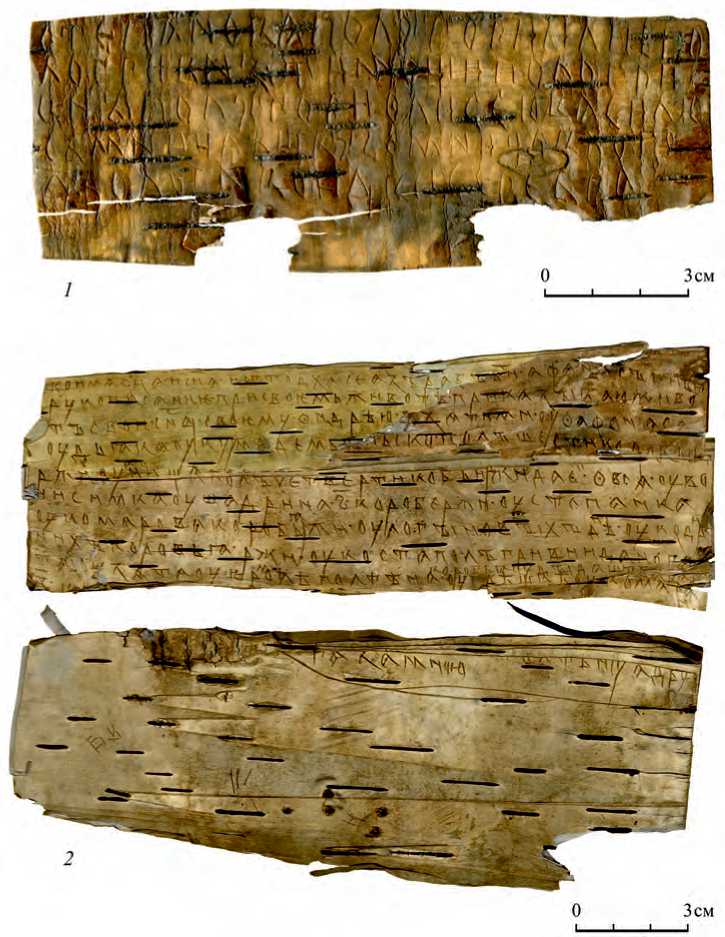

В число наиболее значимых артефактов входят восемь берестяных грамот XII–XIV вв. (№ 1066–1073), 11 вислых свинцовых печатей от документов XII – начала XV в., несколько орнаментированных предметов прикладного искусства из бересты, дерева и кости.

Одной из важнейших находок раскопа является берестяная грамота № 1072, представляющая по сути памятную долговую записку1 (рис. 6, 1 ). Это исключительно ценный документ для изучения древнерусской финансовой системы. В грамоте перечислены имена шести лиц и причитающиеся им крупные суммы денег. В конце документа подсчитана общая сумма в «гривнах золотников» и «гривнах серебра». Денежный термин «гривна золотников» в берестяных грамотах упоминается впервые. Приводим текст грамоты: «Степановы полторы [гривны]. Илье полгривны. Тимошке полгривны. Полторы Олисею. Василю семница. Ушку семница. Всего 4 [гривны] золотников и две [гривны] серебра».

Среди берестяных грамот, обнаруженных на раскопе, выделяются два небольших ярлычка. На одном из них (№ 1067), возможно детской рукой, сделана надпись: «Я щенок». Возможно, этот ярлычок был на шее щенка: в верхней и нижней части ярлычка имеются маленькие отверстия для привешивания. Второй ярлычок (№ 1071) с записью «Ржа» (рожь или ржаное) мог находиться при одном из нескольких мешков, или ящиков, или даже целых секций склада, где хранились разные виды зерна или муки.

На берестяной грамоте № 1073 помещен краткий и простой текст: «От Гаврилы к Кондрату. Пойди сюда». Очень напоминает современное «SMS-сообщение», но датируется первой половиной XIII в.

Следует отметить и грамоту № 1068, пополнившую ограниченный список средневековых источников, содержащих прямые указания на цены товаров. Очевидно, это отчетный документ сборщика налогов и в нем соединены денежные и натуральные выплаты. Из документа следует, что в некоем селе проживали люди, платившие не менее 39,5 гривны налога. В числе лиц, обложенных налогом, был Тимошка, плативший 2 гривны, и его дети, на которых

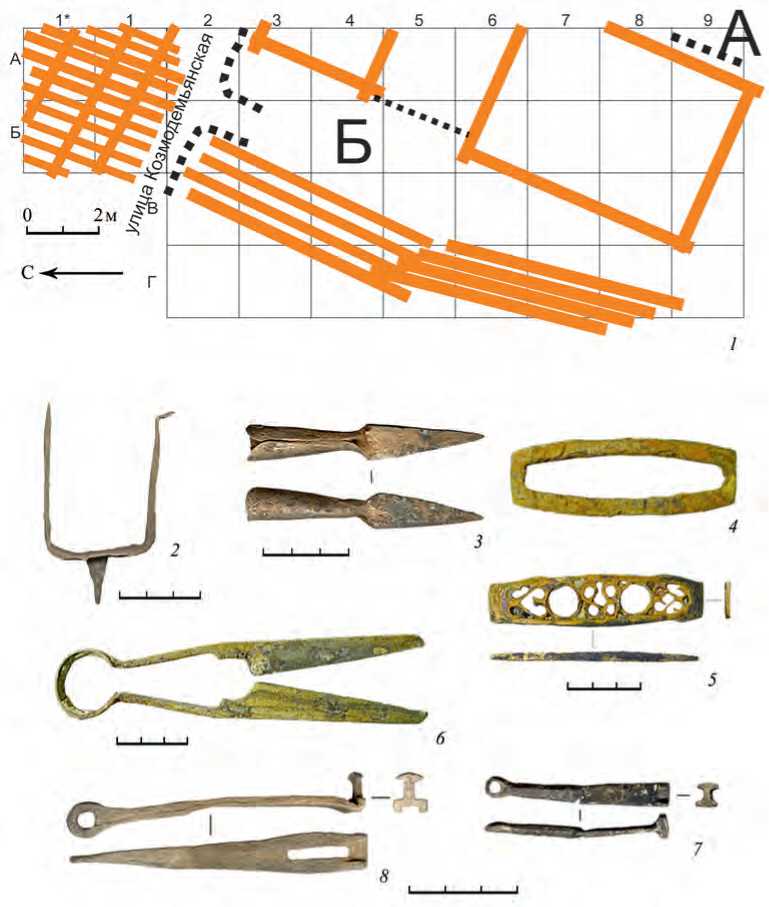

Рис. 2. Ситуационный план раскопа Козмодемьянский-3

а – раскопы; б – территория Козмодемьянского-3 раскопа, исследованная до XIV в; в – территория Козмодемьянского-3 раскопа, исследованная до материка; г – средневековые улицы

Рис. 3. Планы-схемы периодов освоения исследуемого участка Великого Новгорода

1 – кон. X – нач. XI в.; 2 – XI в.; 3 – нач. XII в.

I CM

Рис. 4. Раскоп Козмодемьянский-3. Монеты IX–XI вв.

Рис. 5. Раскоп Козмодемьянский-3

1 – план-схема застройки сер. XIV в.; 2–8 – находки из слоев XIV в.

Рис. 6. Берестяные грамоты

1 - № 1072; 2 - № 1077

Рис. 7. Вислые свинцовые печати приходилась еще одна гривна. Интересно, что дети выплатили эту гривну чем смогли – кожей, полотном, холстом, веретищами и промятыми овчинами.

В слоях XIV в. обнаружены фрагменты берестяной грамоты № 1077 – черновика завещания некоего Афанаса, где перечисляются должники и долги его самого (рис. 6, 2 ).

В число вислых свинцовых печатей входит княжеская булла XII в., печати новгородских архиепископов и их наместников XIV в., а также государственные печати Великого Новгорода XIV–XV вв. (рис. 7).